- •Раздел I. Теоретические основы гражданского процессуального права

- •Глава 5. Стороны гражданского судопроизводства 135

- •Глава 14. Подсудность юридических дел 379

- •Раздел V. Иск и право на иск

- •Глава 15. Иск и его элементы 410

- •Глава 16. Право на иск 455

- •Раздел VI. Судебное доказывание и доказательства

- •Глава 17. Судебное доказывание 507

- •Глава 18. Судебные доказательства 538

- •Предисловие

- •Раздел I

- •Глава 1

- •1.1. Предмет и система гражданского процессуального права

- •Глава 1. Гражданское процессуальное право 13

- •Глава I. Гражданское процессуальное право 15

- •Глава I. Гражданское процессуальное право 17

- •Глава 1. Гражданское процессуальное право 19

- •1.2. Метод гражданского процессуального права (понятие и специфические черты)

- •Глава I. Гражданское процессуальное право 21

- •Глава I. Гражданское процессуальное право 23

- •Глава 1. Гражданское процессуальное право 25

- •1.3. Источники гражданского процессуального права

- •Глава I. Гражданское процессуальное право 27

- •Глава 1. Гражданское процессуальное право 29

- •Глава I. Гражданское процессуальное право 35

- •1.4. Действие гражданско-процессуальных норм в пространстве и во времени

- •1.5. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями российского права

- •Глава 1. Гражданское процессуальное право 37

- •Глава I. Гражданское процессуальное право 39

- •Глава 1. Гражданское процессуальное право 41

- •Глава 2 гражданское процессуальное отношение

- •2.1. Понятие, форма и содержание гражданского процессуального отношения, его особенности

- •Глава 2. Гражданское процессуальное отношение 43

- •Глава 2. Гражданское процессуальное отношение 45

- •Глава 2. Гражданское процессуальное отношение 47

- •Глава 2. Гражданское процессуальное отношение 49

- •2.2. Субъекты гражданского процессуального отношения и их классификация

- •Глава 2. Гражданское процессуальное отношение 51

- •Глава 2. Гражданское процессуальное отношение 53

- •Глава 2. Гражданское процессуальное отношение 55

- •2.3. Гражданская процессуальная правоспособность

- •Глава 2. Гражданское процессуальное отношение 57

- •Глава 2. Гражданское процессуальное отношение 59

- •Глава 2. Гражданское процессуальное отношение 61

- •2.4. Гражданская процессуальная дееспособность

- •Глава 2. Гражданское процессуальное отношение 63

- •Глава 2. Гражданское процессуальное отношение 65

- •Глава 2. Гражданское процессуальное отношение 67

- •Глава 3 гражданское судопроизводство

- •3.1. Понятие, задачи и виды гражданского судопроизводства

- •Глава 3. Гражданское судопроизводство 69

- •Глава 3. Гражданское судопроизводство ji

- •Глава 3. Гражданское судопроизводство 75

- •Глава 3. Гражданское судопроизводство 77

- •Глава 3. Гражданское судопроизводство 79

- •3.2. Стадии гражданского судопроизводства (понятие, основные признаки и виды)

- •Глава 3. Гражданское судопроизводство 83

- •Глава 3. Гражданское судопроизводство 85

- •3.3. Гражданская процессуальная форма (сущность и значение)

- •Глава 3. Гражданское судопроизводство 8 7

- •Глава 3. Гражданское судопроизводство 89

- •Глава 3. Гражданское судопроизводство 91

- •Глава 4. Принципы гражданского процессуального права 93

- •Глава 4 принципы гражданского процессуального права

- •4.1. Понятие, значение и классификация принципов гражданского процессуального права

- •Глава 4. Принципы гражданского процессуального права 95

- •Глава 4. Принципы гражданского процессуального права р/

- •Глава 4. Принципы гражданского процессуального права 99

- •4.2. Принципы осуществления правосудия только судом,

- •Независимости судей, коллегиальности и единоличия

- •В рассмотрении гражданских дел, гласности судебного

- •Разбирательства и государственного языка судопроизводства

- •Глава 4. Принципы гражданского процессуального права jqj

- •Глава 4. Принципы гражданского процессуального права / q3

- •Глава 4. Принципы гражданского процессуального права ] 05

- •Глава 4. Принципы гражданского процессуального права ]q7

- •2 См п 3 постановления № 19 Пленума вс рф от 22 декабря 1992 г "о внесении ичме- нений и дополнений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда рф" (ввс рф. 1993. № 2 с 9).

- •Глава 4. Принципы гражданского процессуального права ] 09

- •Раздел I. Основы гражданского процессуального права

- •Глава 4. Принципы гражданского процессуального права щ

- •Глава 4. Принципы гражданского процессуального права 113

- •Глава 4. Принципы гражданского процессуального права ] /j

- •4.3. Принципы судебной истины, законности и обоснованности

- •Глава 4. Принципы гражданского процессуального права hj

- •Глава 4. Принципы гражданского процессуального права

- •4.4. Принципы устности, непосредственности, непрерывности и процессуальной экономии

- •Глава 4. Принципы гражданского процессуального права 121

- •Глава 4. Принципы гражданского процессуального права ]23

- •Глава 4. Принципы гражданского процессуального права 125

- •4.5. Принципы диспозитивности, состязательности и процессуального равноправия сторон

- •Глава 4. Принципы гражданского процессуального права 727

- •Глава 4. Принципы гражданского процессуального права 129

- •Раздел I. Основы гражданского процессуального права

- •Глава 4. Принципы гражданского процессуального права /j/

- •Глава 4. Принципы гражданского процессуального права ]33

- •Раздел II лица, участвующие в деле

- •Глава 5 стороны гражданского судопроизводства

- •5.1. Понятие, признаки и виды сторон

- •Глава 5. Стороны гражданского судопроизводства 7j7

- •Глава 5. Стороны гражданского судопроизводства ]39

- •Глава 5. Стороны гражданского судопроизводства 141

- •Глава 5. Стороны гражданского судопроизводства j43

- •5.2. Процессуальные права и обязанности стороны

- •Глава 5. Стороны гражданского судопроизводства 145

- •Глава 5. Стороны гражданского судопроизводства 147

- •5.3. Понятие ненадлежащей стороны и порядок ее замены. Отличие ненадлежащей стороны от соучастника и неправоспособной стороны

- •Глава 5. Стороны гражданского судопроизводства 149

- •Глава 5. Стороны гражданского судопроизводства

- •Глава 5. Стороны гражданского судопроизводства /jj

- •Глава 5. Стороны гражданского судопроизводства /55

- •Глава 5. Стороны гражданского судопроизводства 7j7

- •5.4. Процессуальное соучастие (понятие, значение, виды; права и обязанности соучастников)

- •Глава 5. Стороны гражданского судопроизводства

- •Глава 5. Стороны гражданского судопроизводства

- •Глава 5. Стороны гражданского судопроизводства ] (j3

- •Глава 5. Стороны гражданского судопроизводства j 55

- •5.5. Процессуальное правопреемство. Отличие процессуального правопреемства от замены ненадлежащей стороны

- •Глава 5. Стороны гражданского судопроизводства

- •Глава 6. Третьи лица в гражданском судопроизводстве /69

- •Глава 6 третьи лица в гражданском судопроизводстве

- •6.1. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора

- •Глава 6. Третьи лица в гражданском судопроизводстве j 77

- •Глава 6. Третьи лица в гражданском судопроизводстве / 73

- •6.2. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора

- •Глава 6. Третьи лица в гражданском судопроизводстве 777

- •Глава 6. Третьи лица в гражданском судопроизводстве ] /9

- •6.3. Особенности участия третьих лиц по делам о восстановлении на работе

- •Глава 7 прокурор в гражданском судопроизводстве

- •7.1. Общая характеристика участия прокурора в гражданском судопроизводстве (цели и функции; формы и основания участия; субъекты прокурорских правомочий)

- •Глава 7. Прокурор в гражданском судопроизводстве j91

- •Глава 7. Прокурор в гражданском судопроизводстве 193

- •Глава 7. Прокурор в гражданском судопроизводстве 195

- •Глава 7. Прокурор в гражданском судопроизводстве /97

- •7.2. Инициативная форма участия прокурора в федеральном суде первой инстанции

- •Глава 7. Прокурор в гражданском судопроизводстве 199

- •Глава 7. Прокурор в гражданском судопроизводстве 201

- •Глава 7. Прокурор в гражданском судопроизводстве 203

- •7.3. Процессуальное положение прокурора, предъявившего иск, подавшего заявление в защиту прав и законных интересов других лиц

- •Глава 7. Прокурор в гражданском судопроизводстве 205

- •Глава 7. Прокурор в гражданском судопроизводстве 207

- •Глава 7. Прокурор в гражданском судопроизводстве 209

- •Глава 7. Прокурор в гражданском судопроизводстве 211

- •7.4. Надзорная форма участия прокурора в федеральном суде первой инстанции

- •Глава 8. Участие в деле лиц по основаниям ст. 42 гпк рсфср 217

- •Глава 8 участие в деле лиц по основаниям ст. 42 гпк рсфср

- •8.1. Процессуальные истцы (понятие и виды; права и обязанности; отличие от соистцов и ненадлежащих истцов)

- •Глава 8. Участие в деле лиц по основаниям ст. 42 гпк рсфср 219

- •Глава 8. Участие в деле лиц по основаниям ст. 42 гпк рсфср 221

- •Глава 8. Участие в деле лиц по основаниям ст. 42 гпк рсфср 223

- •8.2. Процессуальные особенности дел по искам о защите интересов неопределенного круга лиц

- •Глава 8. Участие в деле лиц по основаниям ст. 42 гпк рсфср 225

- •Глава 8. Участие в деле лиц по основаниям ст. 42 гпк рсфср 22 7

- •Глава 8. Участие в деле лиц по основаниям ст. 42 гпк рсфср 229

- •8.3. Участие в гражданском судопроизводстве органов управления с целью дачи заключения по делу

- •Глава 8. Участие в деле лиц по основаниям ст. 42 гпк рсфср 231

- •Глава 8. Участие в деле лиц по основаниям ст. 42 гпк рсфср 233

- •Глава 8. Участие в деле лиц по основаниям ст. 42 гпк рсфср 235

- •Глава 9. Представительство в суде 23 7

- •Глава 9 представительство в суде

- •9.1. Понятие и признаки судебного представительства

- •Глава 9. Представительство в суде 239

- •Глава 9. Представительство в суде 243

- •Глава 9. Представительство в суде 245

- •9.2. Субъекты судебного представительства

- •Глава 9. Представительство в суде 249

- •Глава 9. Представительство в суде 251

- •Глава 9. Представительство в суде 253

- •9.3. Понятие, виды и основания законного представительства

- •Глава 9. Представительство в суде 255

- •Глава 9. Представительство в суде 257

- •Глава 9. Представительство в суде 259

- •9.4. Договорное, уставное и общественное представительство

- •Глава 9. Представительство в суде 261

- •Глава 9. Представительство в суде 263

- •9.5. Виды (объем) и порядок оформления полномочий судебного представителя

- •Глава 9. Представительство в суде 267

- •Глава 9. Представительство в суде 269

- •9.6. Последствия ненадлежащего оформления полномочий судебного представителя

- •Раздел III

- •Глава 10 судебные расходы

- •10.1. Понятие и виды судебных расходов. Обжалование определений по вопросам, связанным с судебными расходами

- •10.2. Государственная пошлина

- •10.3. Понятие и структура судебных издержек

- •10.4. Освобождение от уплаты судебных расходов. Отсрочка и рассрочка уплаты судебных расходов, а также уменьшение их размера

- •10.5. Распределение судебных расходов между сторонами , и порядок их возмещения

- •Глава 11 судебные штрафы

- •11.1. Понятие, основания наложения и размер судебных штрафов

- •11.2. Порядок наложения судебных штрафов и оспаривания действий суда (судьи) по их наложению

- •Раздел 1п. Судебные расходы. Судебные штрафы

- •Глава 12 процессуальные сроки

- •12.1. Понятие, виды и значение процессуальных сроков

- •Глава 12. Процессуальные сроки 305

- •Раздел III. Судебные расходы. Судебные штрафы

- •12.2. Правила исчисления процессуальных сроков и последствия их пропуска

- •12.3. Приостановление, перерыв, продление и восстановление процессуальных сроков

- •Раздел IV компетенция судов общей юрисдикции

- •Глава 13 подведомственность юридических дел

- •13.1. Понятие, значение и виды подведомственности юридических дел

- •Раздел IV. Компетенция судов общей юрисдикции

- •Глава 13. Подведомственность юридических дел 325

- •13.2. Правила разграничения полномочий общих и арбитражных судов по рассмотрению юридических дел

- •Глава 13. Подведомственность юридических дел 335

- •Раздел IV. Компетенция судов общей юрисдикции

- •Раздел I у. Компетенция судов общей юрисдикции

- •Глава 13. Подведомственность юридических дел 351

- •13.3. Правила разграничения полномочий Конституционного Суда рф и иных федеральных судов (судов общей юрисдикции и арбитражных судов)

- •Глава 13. Подведомственность юридических дел 355

- •Раздел IV. Компетенция судов общей юрисдикции

- •Раздел IV. Компетенция судов общей юрисдикции

- •Глава 13. Подведомственность юридических дел 361

- •Глава 13. Подведомственность юридических дел 363

- •Раздел IV. Компетенция судов общей юрисдикции

- •Глава 13. Подведомственность юридических дел

- •Раздел IV. Компетенция судов общей юрисдикции

- •Глава 13. Подведомственность юридических дел

- •13.4. Правила разграничения судебной и административной подведомственности юридических дел

- •Глава 13. Подведомственность юридических дел 373

- •13.5. Правила разграничения юрисдикционных полномочий государственных и третейских судов

- •Глава 13. Подведомственность юридических дел 377

- •13.6. Последствия несоблюдения правил подведомственности юридических дел1

- •Глава 14 подсудность юридических дел

- •14.1. Понятие, значение и виды подсудности

- •Раздел IV. Компетенция судов общей юрисдикции

- •Глава 14. Подсудность юридических дел 283

- •14.2. Родовая подсудность (понятие, виды и значение)

- •Раздел IV. Компетенция судов общей юрисдикции

- •Глава 14. Подсудность юридических дел 385

- •Глава 14. Подсудность юридических дел 387

- •Глава 14. Подсудность юридических дел 39/

- •14.3. Территориальная подсудность (понятие, виды и значение)

- •Глава 14. Подсудность юридических дел 393

- •Глава 14. Подсудность юридических дел 395

- •Глава 14. Подсудность юридических дел 397

- •Раздел IV. Компетенция судов общей юрисдикции

- •Глава 14. Подсудность юридических дел 399

- •14.4. Изменение подсудности

- •Глава 14. Подсудность юридических дел 401

- •1 См ч. 6 ст. 125 Конституции рф; ч. 3 ст. 79 фкз «о Конституционном Суде рф»; п. 2 резолютивной части Определения Конституционного Суда рф от 4 июня 1998 г.

- •Глава 14. Подсудность юридических дел 403

- •Глава 14. Подсудность юридических дел 405

- •14.5. Последствия несоблюдения правил подсудности

- •Глава 14. Подсудность юридических дел -•• 407

- •14.6. Споры о подсудности и порядок их разрешения

- •Глава 14. Подсудность юридических дел 409

- •Раздел V иск и право на иск

- •Глава 15 иск и его элементы

- •15.1. Понятие и признаки иска

- •15.2. Элементы иска и их значение

- •15.3. Понятие, виды и значение тождества иска (исков)

- •15.4. Изменение иска (понятие, виды, субъекты права на изменение иска)

- •15.5. Классификация (виды) исков2

- •15.6. Обеспечение иска

- •Глава 16 право на иск

- •16.1. Понятие права на иск и его структура

- •16.2. Соотношение права на иск с субъективным материальным правом (охраняемым законом интересом)

- •16.3. Предпосылки права на предъявление иска (понятие, значение, виды)

- •16.4. Условия реализации права на предъявление иска (понятие, значение, виды)

- •16.5. Соотношение иска и искового заявления1. Соединение исков в одном деле и их разъединение

- •16.6. Право на удовлетворение иска (понятие, предпосылки и условия реализации)

- •16.7. Способы защиты ответчика против иска

- •Раздел VI судебное доказывание и доказательства

- •Глава 17 судебное доказывание

- •17.1. Понятие, содержание и характер судебной истины по юридическому делу

- •17.2. Судебное познание и доказывание (понятие, соотношение, субъекты)

- •17.3. Предмет познания и предмет доказывания

- •17.4. Доказательственные факты

- •17.5. Факты, не подлежащие доказыванию

- •Раздел VI. Судебное доказывание и доказательства

- •17.6. Бремя доказывания (понятие, общее правило распределения бремени доказывания и исключения из него). Последствия неисполнения бремени доказывания

- •17.7. Роль суда в доказательственной деятельности сторон, а также иных лиц, участвующих в деле4

- •Раздел VI. Судебное доказывание и доказательства

- •Глава 18 судебные доказательства

- •18.1. Понятие, признаки и значение судебных доказательств

- •Глава 18. Судебные доказательства 539

- •Глава 18. Судебные доказательства 545

- •18.2. Классификация доказательств

- •Раздел VI. Судебное доказывание и доказательства

- •Глава 18. Судебные доказательства 557

- •18.3. Объяснения сторон и третьих лиц. Понятие, виды и доказательственное значение признания стороной факта

- •Глава 18, Судебные доказательства 553

- •Глава 18. Судебные доказательства j55

- •18.4. Свидетельские показания

- •Глава 18. Судебные доказательства 557

- •Глава 18. Судебные доказательства 559

- •Раздел VI. Судебное доказывание и доказательства

- •Глава 18. Судебные доказательства 56/

- •Глава 18. Судебные доказательства 563

- •18.5. Заключение эксперта

- •Глава 18. Судебные доказательства 565

- •Глава 18. Судебные доказательства 567

- •Глава 18. Судебные доказательства 569

- •Глава 18. Судебные доказательства 577

- •Глава 18. Судебные доказательства 573

- •18.6. Отличие заключения эксперта от заключения прокурора, органа управления, письменных доказательств и показаний свидетеля1

- •Глава 18. Судебные доказательства 577

- •18.7. Письменные доказательства. Электронная цифровая подпись (эцп)

- •Глава 18. Судебные доказательства 57р

- •Глава 18. Судебные доказательства 581

- •Глава 18. Судебные доказательства 583

- •Глава 18. Судебные доказательства 555

- •Глава 18. Судебные доказательства 557

- •Глава 18. Судебные доказательства 5s9

- •Глава 18. Судебные доказательства 597

- •18.8. Вещественные доказательства

- •Раздел VI. Судебное доказывание и доказательства

- •18.9. Исследование и оценка судебных доказательств

- •Глава 18. Судебные доказательства 595

- •Глава 18. Судебные доказательства 597

- •Глава 18. Судебные доказательства 599

- •Глава 18. Судебные доказательства 601

- •Глава 18. Судебные доказательства . 603

- •Раздел VI. Судебное доказывание и доказательства

- •18.10. Осмотр на месте (понятие, виды, порядок проведения)

- •Глава 18. Судебные доказательства 605

- •18.11. Судебные поручения

- •18.12. Обеспечение доказательств

- •Раздел VI. Судебное доказывание и доказательства

- •Глава 18. Судебные доказательства 61j

- •Глава 18. Судебные доказательства 613

16.6. Право на удовлетворение иска (понятие, предпосылки и условия реализации)

Если право на предъявление иска есть право на процесс независимо от его исхода, то право на удовлетворение иска - это право на положительный исход процесса, то есть право на получение решения суда об удовлетворе- нии иска.

Категория права на удовлетворение иска относится к числу наименее разработанных в науке гражданского процессуального права. Этому в не- малой степени способствовало негативное отношений некоторых ученых, отрицавших факт существования права на удовлетворение иска как само- стоятельного правового явления". Тем не менее категория «право на удов-

' См.: Пучинский В.К. Указ. соч. С. 87.

2 См., напр.: Вчкут М.А. Иск как элемент права на судебную защиту, его юридическая природа и обоснование // Вопросы теории и практики гражданского процесса. Саратов, 1976. Вып. 1. С. 50. Справедливости ради следует заметить, что позиция указанного автора измени- лась. См.: Викут М.А.. Зайцев //Л/. Гражданский процесс России. М: Юристь, 1999. С. 206 (автор гл. 18 - М.А. Викут); Крашенинников Е.А., Носов В.А. Последствия истечения исковой давности // Предмет процессуальной деятельности в суде и арбитраже Ярославль, 1985. С. 83. 86-88; Крашенинников Е.А. Право на защиту // Методологические вопросы теории правоотно- шений. Ярославль, 1986. С. 6-11; Крашенинников Е.А., Бутнев 8.В. К учению о праве на иск // Там же. С 23; Цихоцкии А.В. Гражданский процесс. Программа авторизованного изложения. Новосибирск, 1995. С. 136-143; Гражданское процессуальное право России / Под ред.

летворение иска» широко используется законодателем1, в судебной прак- тике2, а также в учебной и научной литературе3.

Большая заслуга в разработке понятия «право на удовлетворение иска» принадлежит С.В. Курылеву, А.А. Добровольскому, О.В. Иванову, которые в своих работах доказали факт существования и практическое значение указанной категории.

Под правом на удовлетворение иска понимается право на получение судебной шщиты предусмотренными законом способами. Таким обра- зом, право на удовлетворение иска - это право на положительное решение суда по иску как требованию о защите субъективного права или охраняе- мого законом интереса.

Для лица, которое обращается к суду с просьбой (требованием) о защи- те нарушенного или оспоренного права или интереса, важное значение имеет не только наличие у него права на предъявление иска, то есть права на возбуждение и ведение судебного процесса, но и право на получение судебной защиты, то есть право на удовлетворение иска. Более того, истец

М.С. Шакаряи, 1996. С. 128-131; Гражданский процесс / Отв ред. Ю.К. Осипов. М : БЕК, 1996. С. 206-209; Гражданский процесс / Под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной. Д.М. Чечота. М.: Проспект, 1997. С. 165-167.

1 Например, в соответствии с п. 2 ст. 309 УПК РФ 2001 г. при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение граж- данского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства // Рос. газета. 2001. 22 дек. или СЗ. 2001. № 52. (ч. 1). Ст. 4921.

2 См.: Горобец В Гражданский иск в уголовном процессе // Рос. юстиция. 2000 № 9. С. 26; п. 10 постановления № 9 Пленума ВС РФ от 25 октября 1996 г. «О применении судами Семейного кодекса РФ при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании али- ментов» (ВВС РФ. 1997. № 1. С. 6); п. 20 постановления № 41/9 Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 11 июня 1999 г. «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой Налогового кодекса РФ» (ВВС РФ. 1999. № 8. С. 13).

3 О праве на удовлетворение иска писал еще Кронид Малышев. См.: Малышев К. Курс гражданского судопроизводства. СПб., 1876. С. 247,265; см. также: Клейнман А.Ф. Советский гражданский процесс, 1954. С. 155-157; Курс советского гражданского процессуального права /Отв. ред. А.А. Мельников, 1981. Т. 1. С. 424-433 (автор главы - А.А. Добровольский); Куры- лев С.В. Формы защиты и принудительного осуществления субъективных прав и право на иск //Труды Иркут. ун-та, 1957. Т. 22. Сер. юрид. Вып. 3. С. 159-215; ИвановО.В. Право на судеб- ную защиту // Сов. ГиП. 1970. № 7. С. 40-48; Он .же. О связи материального и гражданского процессуального права // Изв. вузов. Правоведение. 1973. № 1. С. 47-53; Осокина Г.Л. К во- просу о праве прокурора на удовлетворение иска // Актуальные проблемы государства и пра- ва в современный период. Томск, 1981. С. 109-111; Она .же. Проблемы иска и права на иск, 1989. С. 185-194; Она же. Право на защиту в исковом судопроизводстве, 1990. С. 141-157; Гражданский процесс / Под ред. М.К. Треушникова, 2000. С. 196 (автор главы - С.А. Ивано- ва).

или его представитель при обращении в суд с иском преследуют, главным образом, именно эту цель: получить решение суда об удовлетворении иска независимо от того, что указанная цель может оказаться ложной или недос- тижимой (например, в связи с предъявлением заведомо необоснованного иска). Само же обращение в суд (то есть право на предъявление иска, реа- лизованное в установленном законом порядке) рассматривается всего лишь как средство достижения поставленной цели.

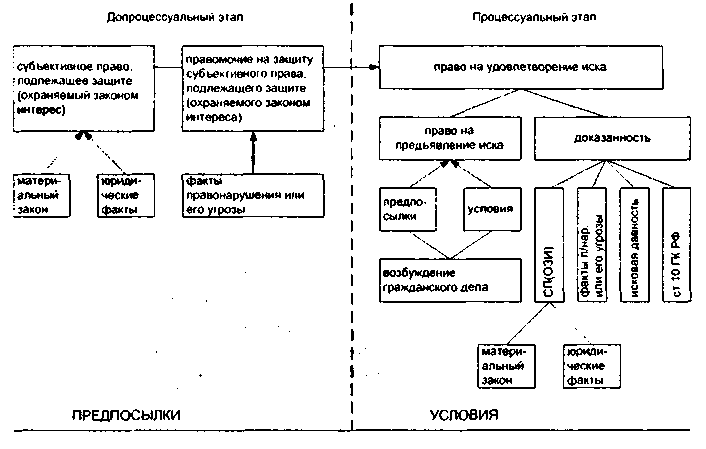

Право на удовлетворение иска как субъективное имеет определенный жизненный цикл, включающий три этапа: возникновение, реализацию и прекращение. Поэтому необходимо различать предпосылки возникновения и условия реализации права на удовлетворение иска. Субъективное право на удовлетворение иска проходит в своем развитии два этапа: а) допроцес- суальпый, где закладывается материально-правовая основа удовлетворения будущего требования о защите права или законного интереса (иска), то есть формируются (создаются) предпосылки права на удовлетворение иска; б) процессуальный этап, где осуществляется реализация права на удовле- творение иска при соблюдении истцом (его представителем) соответст- вующих условии (см. рис. 17).

Рис. 17. Схема развития субъективного права на удовлетворение иска (СП - субъектив- ное право, подлежащее защите; ОЗИ - охраняемый законом интерес, подлежащий защите; п/нар. - правонарушение)

К предпосылкам возникновения права на удовлетворение иска относят- ся факты материально-правового характера, которые возникают до су- дебного процесса и существуют вне и независимо от него. Действующее законодательство связывает возникновение у заинтересованного лица пра- вомочия на судебную защиту (право на удовлетворение иска) со следую- щими фактами материально-правового характера. Во-первых, это факты, обусловливающие существование в прошлом или в настоящем того субъ- ективного права (законного интереса), которое (который) подлежит судеб- ной защите. Во-вторых, факт принадлежности спорного субъективного права или охраняемого законом интереса тому лицу, которое предполагает- ся истцом в материально-правовом смысле (то есть управомоченным субъ- ектом спорного материального правоотношения). В-третьих, факты, свиде- тельствующие о нарушении или угрозе нарушения соответствующего пра- ва или законного интереса.

Данная триада юридических фактов не в состоянии сама по себе гаран- тировать получение заинтересованным лицом судебной защиты. Такая га- рантия появится только в том случае, если это лицо или его представитель обратится с соблюдением установленного порядка в суд с требованием о защите (то есть иском) и докажет его обоснованность, то есть существова- ние указанной выше триады юридических фактов. Доказывая суду наличие субъективного права или интереса, принадлежность его истцу в материаль- но-правовом смысле, а также нарушение этого права (интереса) или угрозу нарушения, заинтересованное в судебной защите лицо доказывает тем са- мым наличие у него субъективного права на получение защиты, которому корреспондирует обязанность судьи (суда) защитить нарушенное или оспоренное право (интерес) предусмотренными законом способами. Одна- ко такое право и соответствующая ему обязанность суда (судьи) существу- ют, как правило, в пределах установленного законом срока, именуемого исковой давностью.

Исковая давность представляет собой срок, в течение которого госу- дарство гарантирует, а заинтересованное лицо вправе рассчитывать на по- лучение судебной защиты нарушенного права или интереса1. В соответст- вии с п. 1 ст. 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Эту норму не следует трактовать таким образом, что именно с этого момента и

' См. п. 2 ст. 199, 205 ГК РФ, а также п. 12 постановления № 2/1 Пленума ВС РФ и Пле- нума ВАС РФ от 28 февраля 1995 г. «О некоторых вопросах, связанных с введением в дейст- вие части первой ГК РФ» (ВВС РФ. 1995. № 5. С. 3); постановление № 15/18 Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 12, 15 ноября 2001 г. «О некоторых вопросах, связанных с применени- ем норм Гражданского кодекса РФ об исковой давности» (ВВС РФ. 2002. № 1. С. 6-9).

возникает право на иск, включая оба его правомочия (право на предъявле- ние иска и право на его удовлетворение). Возникновение права на иск обу- словливается не субъективными («знало», «должно было знать»), а объек- тивными по отношению к заинтересованному лицу обстоятельствами. К числу последних относятся, например, подведомственность дела суду об- щей юрисдикции, отсутствие прямого запрета на судебную защиту, нару- шение или угроза нарушения субъективного материального права (закон- Иого интереса). Однако реализация, то есть осуществление права на иск как В Процессуальном, так и материально-правовом смыслах, обусловлена Субъективными факторами, потому что зависит от поведения (действий, бездействия) обладателя указанного права, в основе которого лежит осоз- нание соответствующей потребности и желание эту потребность удовле- творить'. В связи с этим п. 1 ст. 200 ГК определяет тот момент, с которого лиЦо может и должно приступить к реализации возникшего у него права на защиту. Однако если реализация заинтересованным лицом права на предъ- явление иска (права на процесс) не ограничена во времени (п. 1 ст. 199 ГК), to реализация права на удовлетворение иска (права на положительный ис- ход процесса, получение судебной защиты), как правило, ограничена опре- делённым сроком - исковой давностью. Данное ограничение продиктовано потребностями имущественного оборота, нормальное функционирование которого возможно лишь в условиях стабильности и правовой определен- ности как имущества, так и претендующих на него субъектов. Поэтому со- блюдение заинтересованным лицом срока исковой давности является фа- культативным условием реализации права на удовлетворение иска. Фа- культативный характер указанного условия реализации права на получение судебной защиты объясняется тем, что в соответствии с п. 2 ст. 199 ГК пра- вило о соблюдении исковой давности применяется судом только по заявле- нию стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Поскольку реализация права на удовлетворение иска возможна лишь в рамках гражданского процессуального отношения, то есть посредством рассмотрения и разрешения судом требования о защите, предъявление в установленном порядке иска свидетельствует о том, что заинтересованное в такой защите лицо приступило к реализации права на удовлетворение иска. Это означает, что в дальнейшем течении исковой давности при нор- мальном развитии судебного процесса нет никакой необходимости, вслед- ствие чего ее течение прерывается (ст. 203 ГК). .

' См.: Осокина Г.Л. Право на зашиту в исковом судопроизводстве, 1990. С. 147; Она же. Йско&а* Даёноеть и право1 На иск по Основам гражданского законодательства СокШ ССР // Регламентация зашиты су{п,ектмвных прав в Основах гражданского законодательства. Яро- славль, 1992. С. 13-14.

К числу факультативных условий реализации права на удовлетворение иска относится также соблюдение истцом как предполагаемым носителем нарушенного (оспоренного) субъективного права или охраняемого законом интереса требований ст. 10 ГК РФ[. Речь идет о том, что в случаях осу- ществления управомоченным лицом своего права или законного интереса с намерением причинить тем самым вред другому лицу, а также злоупотреб- ления правом в иных формах, в частности, при неразумном и недобросове- стном его осуществлении, если презумпция добросовестности и разумно- сти будет опровергнута заинтересованным лицом (п. 3 ст. 10 ГК), суд мо- жет отказать лицу в чащчте нарушенного права (охраняемого законом интереса) (п. 2 ст. 10 ГК РФ).

Если соблюдение заинтересованным лицом срока исковой давности и требований ст. 10 ГК РФ относятся к числу специальных и факультативных условий реализации права на удовлетворение иска, то право на предъявле- ние иска (его наличие и надлежащая реализация) является общим и обя- зательным условием реализации права на удовлетворение иска, ибо су- дебная защита нарушенного или оспоренного права (интереса) может быть получена только через процесс и посредством его использования. В этой связи имеющееся у заинтересованного лица право на предъявление иска, а также соблюдение им исковой давности и требований ст. 10 ГК РФ хотя и обязательны, но еще недостаточны для полной реализации права на удов- летворение иска, потому что суд (судья) может не справиться с задачей по выявлению (установлению) права на удовлетворение иска как объективно существующей категории. Факт возникновения и существования правомо- чия на судебную защиту (права на удовлетворение иска) выявляется в про- цессе судебного разбирательства посредством доказательственной деятель- ности сторон, а также иных лиц, участвующих в деле. Доказанность фак- тической и юридической обоснованности иска является не только необ- ходимым, но и достаточным для реализации права на удовлетворение иска условие.».

Если предпосылки права на удовлетворение иска по своему характеру являются материально-правовыми, то правовая природа фактов, высту- пающих в качестве условий его реализации, не столь однозначна. Такие

Комментарий ст. 10 ГК РФ см., напр.: Емельянов В. Пределы осуществления граждан- ских прав // Рос юстиция 1999. № 6. С. 14-16; Табастаева Ю.. Крекель Ян. Защита средств индивидуализации от незаконного использования в Интернете // ХиП. 2000. № 6. С. 29-40; Курбатов А. Недопустимость злоупотребления правом как способ установления пределов реализации (удовлетворения) интересов // ХиП 2000 № 12. С. 37, 42-47; Емельянов В. Всегда ли возникает обязанность возмещения причиненного вреда? // Рос. юстиция. 2001. № 1. С. 24- 25.

факты, как соблюдение исковой давности и требований ст. 10 ГК, носят материально-правовой характер, потому что обусловливают наступление последствий, оказывающих прямое и непосредственное влияние на судьбу материально-правового (регулятивного) правоотношения. Факты предъяв- ления иска и доказанности его основания являются процессуальными по следующим причинам. Предъявление иска и его надлежащая реализация в форме возбуждения производства по делу лишь «открывает путь» к судеб- ной защите, но не в состоянии само по себе гарантировать ее получение заинтересованным лицом. Что же касается доказанности основания иска, то с этим фактом хотя и связывается реальная возможность получения судеб- ной защиты, тем не менее доказательственная деятельность сторон и иных лиц, участвующих в деле, по форме и содержанию носит сугубо процессу- альный характер. Это объясняется тем, что если требование о защите права (интереса), то есть иск рассматривать в объективном плане, то в действи- тельности оно может оказаться обоснованным (в смысле существующим) как с фактической, так и юридической стороны. Тем не менее и в этой си- туации в иске может быть отказано, потому что истец (его представитель), несмотря на приложенные усилия и соответствующую помощь со стороны суда или судьи (ст. 50 ГПК), не сумел доказать в суде обоснованность заяв- ленного иска. Такое тем более возможно, если учесть, что в ряде случаев законодатель допускает использование лишь строго определенных средств доказывания (ст. 54 ГПК, п. 1 ст. 162 ГК). Следовательно, доказанность основания требования о защите (иска) как одно из условий реализации за- интересованным лицом права на его удовлетворение зависит от субъектив- ного фактора: знал, не знал, мог, не мог, предусмотрел ли возможность возникновения в будущем спора о правах и обязанностях и в связи с этим не пренебрег ли требованием закона о форме сделки и т.п.; возможностями судей, их желанием или нежеланием оказать содействие и помощь в сборе необходимых доказательств. Поэтому не исключена ситуация, когда у за- интересованного лица есть право на удовлетворение иска, но, поскольку истец (его представитель) не смог доказать, а суд не сумел выявить нали- чие этого права и корреспондирующей ему обязанности суда, следует от- каз в удовлетворении иска. Однако такой отказ не соответствует действи- тельным обстоятельствам дела, реальному положению вещей, что, в свою очередь, может быть обнаружено и документально зафиксировано (в виде нового решения) при пересмотре решения об отказе в иске в апелляцион- ном, кассационном, надзорном порядке, а также по вновь открывшимся обстоятельствам1. Таким образом, доказывание представляет собой способ

1 См.: Осокина ГЛ. Право на защиту в исковом судопроизводстве, 1990. С. 145.

выявления и установления действительных обстоятельств дела, прав и обя- занностей сторон как предполагаемых субъектов спорного материального правоотношения. В связи с этим по отношению к последнему доказывание выполняет служебную, вспомогательную роль и поэтому относится к об- ласти процессуального права'.

Поскольку предпосылки права на удовлетворение иска носят матери- ально-правовой, а условия его реализации - как материально-правовой, так и процессуальный характер, право на удовлетворение иска представляет собой сложную материально-процессуальную категорию, то есть «...тот мостик, который связывает материальное право и процесс»2. Право на удовлетворение иска, будучи материально-процессуальной категорией от- ражает единство материально-правового содержания и процессуальной формы его существования.

По своему содержанию право на удовлетворение иска есть право на применение судом предусмотренных законом способов защиты нарушен- ного или оспоренного права или охраняемого законом интереса. Способы защиты субъективных прав и законных интересов (признание, восстанов- ление, взыскание, расторжение, лишение прав и т.п.) имеют материально- правовую природу, которая обусловливается двумя причинами. Во-первых, тем, что способы защиты устанавливаются нормами материального права. Во-вторых, способы защиты воздействуют на материально-правовые отно- шения с целью восстановления их функций, если это возможно, либо вы- зывают наступление иных материально-правовых последствий (например, последствий компенсационного характера или прекращение правоотноше- ния). Поскольку способы защиты субъективных прав и законных интересов воздействуют на материально-правовую ткань опосредованно, то есть через процесс, процессуальное отношение (сначала через судей, а затем в случа- ях принудительного исполнения судебного акта - через судебного приста- ва-исполнителя), право на удовлетворение иска объективируется, то есть выражается и проявляется вовне в процессуальной форме судебного поста- новления по иску (решения суда об удовлетворении иска или определения суда об утверждении мирового соглашения сторон), которое в случае необ- ходимости подлежит принудительному исполнению по правилам ФЗ «Об исполнительном производстве».

Таким образом, субъективное право на удовлетворение иска как право на получение судебной защиты по своему содержанию является матери-

1 Осокина ГЛ. Указ. соч. С. 149.

! См.: Курылев С.В. Указ, соч С. 207, 210: Иванов О В. Право на судебную защиту. С. 48; Курс советского гражданского процессуального права / Отв. ред. А.А. Мельников. Т. 1. С. 429.

ально-правовой, а по форме проявления и реализации - процессуальной категорией. В качестве предпосылок возникновения права на удовлетворе- ние иска выступают факты материально-правового характера, существую- щие вне и независимо от гражданского процессуального отношения. К ним относятся факт наличия у предполагаемого субъекта спорного правоотно- шения (в прошлом или настоящем) того субъективного права (интереса), которое нуждается в судебной защите; факт принадлежности указанного права (интереса) предполагаемому субъекту спорного правоотношения; факт нарушения или угрозы нарушения соответствующего права или ох- раняемого законом интереса.

Поскольку реализация права на удовлетворение иска возможна только в рамках конкретного гражданского процессуального отношения, то усло- виями его надлежащей реализации являются такие факты, как наличие у заинтересованного лица права на предъявление иска и его надлежащая реа- лизация; соблюдение срока исковой давности, а также требований ст. 10 ГК РФ; доказанность фактической и юридической обоснованности иска (см. схему развития субъективного права на удовлетворение иска на рис. 17).

Необходимость разграничения юридических фактов на предпосылки и условия реализации нрава на удовлетворение иска обусловлена неодно- значным их влиянием на данную категорию. Например, в случае пропуска срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, в иске может быть отказано (п. 2 ст. 199 ГК). Причем отказ суда в удовле- творении иска по указанному основанию всегда предполагает наличие у заинтересованного лица права на удовлетворение иска. Поэтому если суд в соответствии с предписанием ст. 205 ГК в порядке исключения признает уважительной причину пропуска срока исковой давности, нарушенное пра- во (интерес) подлежит защите, ибо возникшее в момент посягательства на субъективные права или интересы правомочие на их защиту не было реа- лизовано истцом (его представителем) в установленный законом срок по уважительным причинам.

В то же время следует иметь в виду, что в иске может быть отказано и по мотиву отсутствия у заинтересованного лица самого права на удовле- творение иска, то есть отсутствия соответствующих предпосылок. Если предполагаемый субъект спорного правоотношения не является в действи- тельности обладателем того права (интереса), которое нуждается в судеб- ной защите, либо хотя и является таковым, но отсутствуют факты, свиде- тельствующие о его нарушении или оспаривании, то нет и права на удовле- творение требования о защите. В этой ситуации никакие уважительные причины пропуска исковой давности не могут быть приняты судом во вни- мание при решении вопроса о судьбе заявленного иска. Отсутствие пред-

посылок права на удовлетворение иска влечет однозначное последствие в виде отказа в удовлетворении иска (нет права на защиту - нет и защиты).

Что касается предъявления заинтересованным лицом иска в установлен- ном порядке, а также доказанности его основания, то указанные факты, как и несоблюдение истцом срока исковой давности и требований ст. 10 ГК РФ, могут обусловить наступление различных последствий. Например, опреде- ление судьи об отказе в принятии искового заявления, о прекращении произ- водства по делу или оставлении искового заявления без рассмотрения может быть заинтересованным лицом обжаловано, а прокурором - опротестовано. Обжалование (опротестование) соответствующего определения судьи (суда) откроет доступ к получению судебной защиты при условии отмены выше- стоящим судом обжалованного (опротестованного) определения судьи или суда. В то же время не исключено, что вышестоящий суд может оставить обжалованное (опротестованное) определение без изменения, а частную жа- лобу (протест) без удовлетворения либо заинтересованное лицо не пожелает воспользоваться своим правом обжалования (опротестования) соответст- вующего определения суда, которым было отказано в возбуждении произ- водства по делу или в его продолжении. В таких случаях право на удовле- творение иска, возникнув в момент правонарушения, не будучи реализован- ным в установленный законом срок, прекратит свое существование, то есть пройдет сокращенный жизненный цикл. Аналогичная ситуация может иметь место в случае, когда управомоченные законом на реализацию указанного права лица «смирятся» с фактом нарушения (угрозы нарушения) субъектив- ного права или охраняемого законом интереса и не обратятся в суд с требо- ванием о его защите.

Кроме того, если лицо, обратившееся в суд с иском, не докажет его обоснованность, суд (судья) также откажет в удовлетворении иска несмот- ря на то, что право на его удовлетворение существует. Наличие у заинтере- сованного лица права на получение судебной защиты может быть обнару- жено (выявлено) позже при новом рассмотрении дела по существу после отмены решения суда об отказе в удовлетворении иска в апелляционном, кассационном, надзорном порядке или по вновь открывшимся обстоятель- ствам. Например, в соответствии с п. 2 ст. 333 ГПК решение суда об отказе в удовлетворении иска может быть отменено, а дело по иску рассмотрено заново в связи с вступлением в законную силу приговора суда, которым установлено заведомо ложные показания свидетелей, заведомо ложное за- ключение эксперта, подложность документов либо вещественных доказа* тельств, повлекшие за собой постановление решения об отказе в удовле- творении иска1.

1 См. также: Осокчна ГЛ. Ука! соч. С 151-152.

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что право на удовлетворение иска как всякое субъективное право, которому корреспондирует соответствующая обязанность судьи (суда), имеет при- сущие только ему средства и способы защиты в случае его нарушения (ос- паривания). Средствами судебной защиты субъективного права на удов- летворение иска являются апелляционная жалоба, кассационная или над- зорная жалоба (протест), заявление о пересмотре решения об отказе в иске по вновь открывшимся обстоятельствам, жалобы взыскателя или его пред- ставителя на действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя или суда (судьи). Способами судебной защиты субъективного права на удов- летворение иска выступают: отмена или изменение судебного решения об отказе в иске, вынесение нового решения, отмена постановления судебного пристава-исполнителя, а также определения судьи (суда), вынесенных по вопросам исполнения судебного акта об удовлетворении иска.