- •Глава 4

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.1. Конечный (концевой) мозг

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головном мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.2. Промежуточный мозг

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и гааз

- •4.1.3. Средний мозг

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.4. Задний мозг

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.5. Продолговатый мозг

- •Глава 4. Головном мозг и глаз

- •4.1.6. Спинной мозг

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.7. Кровоснабжение мозга

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.8. Оболочки мозга

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.9. Цистерны мозга

- •Глава 4. Головной мозг и гааз

- •4.1.10. Желудочки мозга

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.12. Гемато-энцефалический барьер

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.2.1. Функциональная анатомия сетчатки

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.2.2. Зрительный нерв

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.2.3. Зрительный перекрест

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.2.4. Зрительный тракт

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.2.5. Наружное коленчатое тело

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головном мозг и глаз

- •10 И 16 17 Рис. 4.2.41. Горизонтальный срез мозга на уровне расположения зрительной лучистости:

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.2.7. Зрительная кора

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •12 16 Рис. 4.2.44. Внутренняя и нижняя поверхности полушария головного мозга:

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и гааз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.3.1. Обонятельный нерв

- •4.3.2. Зрительный нерв и зрительный путь

- •4.3.3. Глазодвигательный нерв

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.3.4. Блоковый нерв

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.3.5. Отводящий нерв

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.3.6. Тройничный нерв

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.3.7. Лицевой нерв

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.3.8. Преддверно-улитковый нерв

- •4.3.9. Языкоглоточный нерв

- •4.3.10. Блуждающий нерв

- •4.3.11. Добавочный нерв

- •4.3.12. Подъязычный нерв

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.4.2. Модели функции наружных мышц глаза

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.4.3. Нейронный контроль движений глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.5.2. Парасимпатическая система

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.5.3. Симпатическая система

- •Глава 4. Головной мозг и гааз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.5.4. Зрачковый рефлекс

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.5.5. Рефлекс при прекращении освещения глаза («темновой рефлекс»)

- •4.5.6. Конвергентно-аккомодацион-но-зрачковый рефлекс

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.5.8. Цилиоспинальный рефлекс

- •Глава 4. Головной мозг и гааз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и гааз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и гааз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

Глава 4. Головной мозг и глаз

В

зависимости от особенностей иннервации

проводят тот или иной тип анестезии.

Так, обезболивание

волокон тройничного нерва, иннеревирующих

роговую оболочку, можно достигнуть

путем инстилляции анестезирующего

средства

непосредственно в конъюнктиваль-ную

полость. С целью региональной анестезии

небольших

участков века производят блокаду

надглазничного нерва. Для этого анестетик

вводят

в область расположения верхнеглазничной

щели. Проводя эту процедуру необходимо

опасаться

введения анестезирующего вещества

непосредственно в просвет верхнеглазничной

артерии

или вены. Обезболивание структур,

иннервируемых

надблоковым нервом, достигают

введением анестетика в ткани глазницы

позади

блока по краю глазницы на глубину не

более

1 см.

При

этом анестезия наступает выше

внутреннего угла глазной щели.

В

зависимости от особенностей иннервации

проводят тот или иной тип анестезии.

Так, обезболивание

волокон тройничного нерва, иннеревирующих

роговую оболочку, можно достигнуть

путем инстилляции анестезирующего

средства

непосредственно в конъюнктиваль-ную

полость. С целью региональной анестезии

небольших

участков века производят блокаду

надглазничного нерва. Для этого анестетик

вводят

в область расположения верхнеглазничной

щели. Проводя эту процедуру необходимо

опасаться

введения анестезирующего вещества

непосредственно в просвет верхнеглазничной

артерии

или вены. Обезболивание структур,

иннервируемых

надблоковым нервом, достигают

введением анестетика в ткани глазницы

позади

блока по краю глазницы на глубину не

более

1 см.

При

этом анестезия наступает выше

внутреннего угла глазной щели.

Область иннервации подблоковым нервом может быть анестезирована введением анестетика на глубину не более двух сантиметров в области медиальной стенки глазницы. При этом наступает анестезия кожи носа, кожи и конъюнктивы внутреннего угла глазной щели и слезного мешка. Если анестетик введен в глазницу в этом месте несколько глубже, наступает анестезия области, иннервируемой передними решетчатыми нервами, а если еще глубже — задними решетчатыми нервами. Последний способ анестезии наиболее широко используется при проведении оперативных вмешательств на слезно-носовом протоке.

Слезный нерв, обеспечивающий чувствительную иннервацию кожи и конъюнктивы наружной части верхнего века, несет также парасимпатические ветви в направлении слезной железы. Блокада слезного нерва осуществляется введением анестетика на глубину 3,5 см позади верхней поверхности наружного края глазницы.

Анестезия скуло-лицевой ветви может быть произведена путем подведения анестетика к скуло-лицевому отверстию. При этом происходит обезболивание наружного угла глазной щели.

Нижнеглазничный нерв подвергается анестезии при введении анестетика в области нижнеглазничной вырезки, расположенной на нижнем крае орбиты. Таким путем производят анестезию передне-верхнего альвеолярного нерва, который также иннервирует слезный мешок и слизистую носа. Такой же самый результат может быть достигнут инъекцией анестетика на глубину 2 см в области нижнеглазничного канала. При введении иглы менее чем на 2 см возможно произвести анестезию нижнего века, внутреннего угла глазной щели и слезного мешка.

В процессе различных офтальмологических манипуляций нередко необходимо производить также акинезию мимических мышц и наружных

мышц глазного яблока. Достигается это подведением к нервным стволам глазодвигательных нервов анестезирующего вещества.

7, 8, 9

Неподвижность наружных мышц глаза обеспечивает ретробульбарное введение анестезирующих средств в область мышечной воронки. Поскольку нерв, иннервирующий верхнюю косую мышцу, располагается вне мышечной воронки вблизи крыши глазницы, достичь его полной акинезии таким способом введения сложнее. Необходимо отметить, что при введении анестетика в ретробульбарное пространство, помимо акинезии наружных мышц глаза, отмечается блокада и парасимпатических волокон ресничного ганглия, направляющихся к ресничному телу и сфинктеру радужки. Это приводит к тому, что в послеоперационном периоде для сужения зрачка применяют парасим-патомиметические средства, а не ацетилхолин-эстеразу. Это связано с тем, что ацетилхолин при блокаде парасимпатических волокон не высвобождается из нервных окончаний. Нередко после ретробульбарной анестезии больной жалуется на временную потерю зрения, что связано с влиянием анестетика на зрительный нерв. Если падение зрения постоянное, то следует подозревать возможность введения анестетика непосредственно в паренхиму зрительного нерва. Попадание анестезирующего вещества в нерв приводит к нарушению в нем кровообращения, а затем развивается ишеми-ческий некроз.

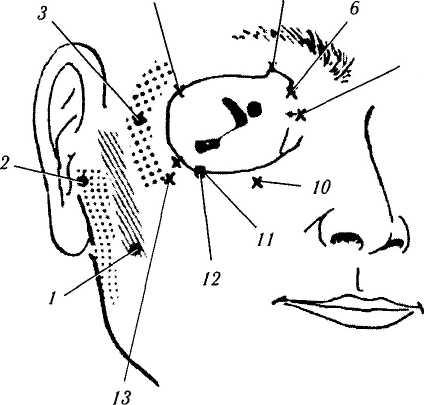

Рис. 4.3.26. Схема основных видов блокады черепно-мозговых нервов:

/ — по Аткинсону; 2— по О'Браену; 3 — по Ван Линту; 4 — слезный; 5 — надглазничный; 6 — надблоковый; 7 — подблоковый (2 см); 8— передние решетчатые (3,5 см); 9 — задние решетчатые (4,5 см); 10— подглазничный канал; // — ретробульбарная; 12— подглазничный; 13 — скуло-лицевой. Место введения иглы при блокаде чувствительных нервов обозначено крестиком, а двигательных — большим кружком. Участки инфильтрации участков иннервации лицевого нерва выделены маленькими кружками и линиями

внутричерепные нервы и иннервация глаза

493

При

ретробульбарной анестезии, помимо

акинезии

наружных мышц глаза, снижается также

болевая чувствительность структур

глазницы

и подавляется глазо-сердечный рефлекс.

При

ретробульбарной анестезии, помимо

акинезии

наружных мышц глаза, снижается также

болевая чувствительность структур

глазницы

и подавляется глазо-сердечный рефлекс.

В этом месте уместно остановиться и на акинезии мышц, иннервируемых лицевым нервом. В первую очередь это относится к мышцам век. Акинезия мышц век устраняет сокращение век при внутриглазных операциях, что предотвращает потерю стекловидного тела вследствие повышения внутриглазного давления. Особенности проведения регионального блока лицевого нерва в контексте настоящей книги рассматриваться не будут. Мы лишь укажем на некоторые из них. Проксимальный блок известен как блок О'Браена (O'Brien), а периферический — блок Ван Линта (Van Lint) (рис. 4.3.26). Нередко используют блок Аткин-сона (Atkinson). Необходимо отметить, что поскольку распределение ветвей лицевого нерва довольно разнообразно у разных индивидуумов, любой из перечисленных типов блока часто не приводит к желаемому результату.

4.4. ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ

4.4.1. Движения глаз и их нейронный контроль

Движения глаз являются прямым следствием функционирования наружных мышц глаза. В предыдущих главах нами подробно описано макро- и микроскопическое строение наружных мышц глаза, а также особенности их прикрепления к глазному яблоку. Обращено также внимание на характер взаимоотношения мышц с соединительнотканными образованиями глазницы. Задачей настоящего раздела является изложение современных сведений о движении глаз, контроле этих движений нервной системой, что немаловажно знать офтальмологу для правильной оценки возможных нарушений этой функции.

Необходимо отметить, что литература, посвященная изложению основных закономерностей движения глаз, очень обширная. Она включает в себя как монографии, так и многочисленные статьи в специализированных журналах по нейроофтальмологии и физиологии. Учитывая специфику настоящей книги, мы попытались изложить основные сведения относительно движения глаз, делая упор на морфологические основы нейронного управления этим процессом.

Первоначально необходимо определить некоторые общие понятия движения глаз, имеющие большое значение не только в понимании механики движения, но и являющиеся отправными точками при рассмотрении вопросов нейронного контроля.

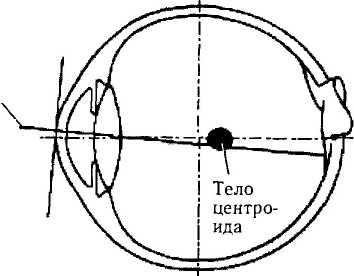

Одним из основных понятий является понятие «центр вращения» глаза. Глазное яблоко можно уподобить сфере, вращающейся в глазнице вокруг определенной точки, расположенной приблизительно в центре. Эту точку и называют центром вращения. Необходимо отметить, что центр вращения глаза отличается от анатомического центра. Точно определить его не представляется возможным. Расположение центра вращения зависит от положения глаза в глазнице, анатомических особенностей костных стенок и тканей глазницы, а также степени раскрытия глазной щели. Немаловажно и положение головы. По этой причине выделяют скопление точек, называемое центроидом (рис 4.4.1). Изменение координат при движении глаза оценивают по его смещению относительно точки, расположенной в 13,5 мм от верхушки роговицы и в 1,6 мм в назальную сторону от геометрического центра глаза. При этом используют плоскость Листинга, которая представляет собой фронтальную плоскость, проходящую через центр вращения глаза. В первичном положении глазных яблок плоскость Листинга совпадает с экваториальной плоскостью [17, 96, 201, 414].

Движение глаза можно описать относительно системы координат с тремя перпендикулярно расположенными осями относительно друг друга, которые пересекаются в центре вращения глаза. Это оси X, Y и Z (рис. 4.4.2). Оси X и Z располагаются в плоскости Листинга. Ось Y представляет собой перпендикуляр, восстановленный к плоскости Листинга из центра вращения глаза.

Вращение глаза в горизонтальной плоскости (вокруг оси Z), при котором передний полюс глаза смещается назально (медиально), называется приведением (аддукция), если передний полюс глаза смещается в височную сторону (латерально) — отведением (абдукция).

Зрительная ось

Ось глаза

Рис. 4.4.1. Расположение пространственного центроида глазного яблока (по Park, Park, 1933)

Вращение в вертикальной плоскости (вращение относительно оси X), сопровождающееся смещением переднего полюса глаза кверху, называется поднятием (супрадукция, элева-

494