- •Глава 4

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.1. Конечный (концевой) мозг

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головном мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.2. Промежуточный мозг

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и гааз

- •4.1.3. Средний мозг

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.4. Задний мозг

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.5. Продолговатый мозг

- •Глава 4. Головном мозг и глаз

- •4.1.6. Спинной мозг

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.7. Кровоснабжение мозга

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.8. Оболочки мозга

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.9. Цистерны мозга

- •Глава 4. Головной мозг и гааз

- •4.1.10. Желудочки мозга

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.12. Гемато-энцефалический барьер

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.2.1. Функциональная анатомия сетчатки

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.2.2. Зрительный нерв

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.2.3. Зрительный перекрест

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.2.4. Зрительный тракт

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.2.5. Наружное коленчатое тело

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головном мозг и глаз

- •10 И 16 17 Рис. 4.2.41. Горизонтальный срез мозга на уровне расположения зрительной лучистости:

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.2.7. Зрительная кора

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

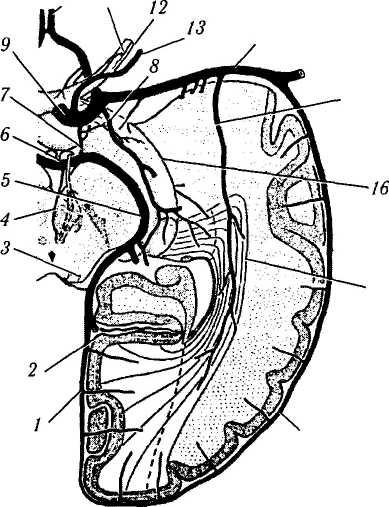

- •12 16 Рис. 4.2.44. Внутренняя и нижняя поверхности полушария головного мозга:

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и гааз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.3.1. Обонятельный нерв

- •4.3.2. Зрительный нерв и зрительный путь

- •4.3.3. Глазодвигательный нерв

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.3.4. Блоковый нерв

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.3.5. Отводящий нерв

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.3.6. Тройничный нерв

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.3.7. Лицевой нерв

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.3.8. Преддверно-улитковый нерв

- •4.3.9. Языкоглоточный нерв

- •4.3.10. Блуждающий нерв

- •4.3.11. Добавочный нерв

- •4.3.12. Подъязычный нерв

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.4.2. Модели функции наружных мышц глаза

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.4.3. Нейронный контроль движений глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.5.2. Парасимпатическая система

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.5.3. Симпатическая система

- •Глава 4. Головной мозг и гааз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.5.4. Зрачковый рефлекс

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.5.5. Рефлекс при прекращении освещения глаза («темновой рефлекс»)

- •4.5.6. Конвергентно-аккомодацион-но-зрачковый рефлекс

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.5.8. Цилиоспинальный рефлекс

- •Глава 4. Головной мозг и гааз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и гааз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и гааз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

Глава 4. Головной мозг и глаз

ходят

в зрительный тракт той же стороны

(заднее

колено зрительного перекреста). Основная

масса

перекрещенных волокон сгруппирована

в

медиальной части зрительного

перекреста.

ходят

в зрительный тракт той же стороны

(заднее

колено зрительного перекреста). Основная

масса

перекрещенных волокон сгруппирована

в

медиальной части зрительного

перекреста.

Неперекрещенные волокна расположены в хиазме вентро-латерально, т. е. так же, как и в глазничной части зрительного нерва. Они продвигаются назад в виде компактного пучка в боковой части зрительного перекреста и несут аксоны от ипсилатеральной височной половины сетчатки. Волокна, идущие от верхней части сетчатки, располагаются в зрительном тракте дорсально и слегка медиально. Затем они занимают медиальную часть тракта и в таком положении достигают наружного коленчатого тела.

Волокна, идущие от нижней части сетчатки, занимают вентральное и слегка медиальное положение. В таком положении они и поступают в зрительный тракт. В зрительном перекресте они смешиваются не только с волокнами назальной половины той же самой стороны, но также и с назальными волокнами противоположной стороны.

Наибольшее практическое значение имеют знания о расположении папилло-макулярного пучка. В глазничной части зрительного нерва папилло-макулярный пучок лежит в центре и занимает довольно большой объем (рис. 4.2.18). В хиазме этот пучок разделяется на две части, содержащие перекрещенные и неперекрещенные волокна. Неперекрещенные волокна на всем протяжении расположены в центре латеральных отделов зрительного перекреста, а перекрещенные постепенно отодвигаются к верхней поверхности и сближаются. Перекрест волокон происходит вблизи верхней поверхности, в заднем отделе (рис. 4.2.22, 4.2.23).

Определенное количество волокон дорзаль-ной и задней поверхностей зрительного перекреста объединяются и образуют три пары тонких пучков, направляющихся в гипоталамус. Эти ретино-фугальные волокна оканчиваются в супрахиазмальном, надзрительном и пара-вентрикулярном ядрах гипоталамуса. Они осуществляют контроль суточного ритма посредством нейроэндокринной системы (см. Вегетативная иннервация). Экспериментальным подтверждением этого является то, что при двустороннем пересечении зрительного нерва крысы развивается потеря синхронизированных эндогенных циркадных ритмов. В то же время двустороннее пересечение зрительного пути не приводит к подобному эффекту.

Особенности прохождения волокон в зрительном перекресте объясняют возможные разнообразные варианты выпадения полей зрения при повреждении той или иной части хиазмы, о чем будет сказано ниже. Часть подобных вариантов нарушений приведена на рис. 4.2.19, 4.2.23.

Важно подчеркнуть то, что зрительный перекрест кровоснабжается большим количест-

вом анастомозирующих между собой артерий (рис. 4.2.20, 4.2.24), в связи с чем нарушение кровообращения в отдельном сосуде не приводит к каким-либо существенным нарушениям кровоснабжения. Описаны следующие пути кровоснабжения зрительного перекреста:

Кровоснабжение дорзальной части хиаз мы обеспечивается, главным образом, прокси мальными сегментами передних мозговых ар терий. В меньшей степени в этом участвуют внутренние сонные и передняя соединительная артерии. Участвуют в кровоснабжении также центральные ветви дистального сегмента перед них мозговых артерий.

Кровоснабжение вентральной части хиаз мы происходит благодаря внутренним сонным и передним соединительным артериям. В крово снабжении участвуют также маленькие допол нительные ветви, исходящие из верхних арте рий гипофиза и средних мозговых артерий.

Ряд исследователей подразделили артерии, кровоснабжающие зрительный перекрест, на две группы: дорзальные, состоящие из передне- и задне-дорзальных ветвей, и вентральные, состоящие из передне- и задне-вентральных ветвей. Между артериями обеих групп существует хорошо развитая сеть анастомозов.

14

15

17

18

1 0

11

0

11

Рис. 4.2.24. Артериальное кровоснабжение зрительного

пути (по АЬЫе; цит. по Bron, Tripathy, Tripathy,

1997):

1 — артерия шпорной борозды; 2 — теменно-затылочная артерия; 3 — наружное коленчатое тело; 4 — артерия к ядру глазодвигательного нерва; 5 — задняя артерия мозга; 6 — глазодвигательный нерв; 7 — задняя соединительная артерия; 8 — передняя ворсинчатая артерия; 9—внутренняя сонная артерия; 10— передняя артерия мозга; // — центральная артерия сетчатки; 12— зрительный нерв; 13 — глазная артерия; 14 — средняя артерия мозга; /5 — глубокая зрительная ветвь средней мозговой артерии; 16 — зрительный тракт; 17 — зрительная лучистость; 18 — средняя артерия мозга

Функциональная анатомия зрительной системы

431

Поражение

зрительного перекреста встречается

довольно часто в результате развития

патологических

процессов окружающих структур. При

этом возможно уменьшение остроты

зрения,

изменение диска зрительного нерва.

Наиболее

специфическими при поражении перекреста

являются особенности изменения поля

зрения.

На основании этих данных офтальмологу

представляется

возможным установить характер

и локализацию патологического процесса.

В

связи с практической важностью мы

кратко остановимся

на основных чертах проявления патологии

зрительного перекреста.

Поражение

зрительного перекреста встречается

довольно часто в результате развития

патологических

процессов окружающих структур. При

этом возможно уменьшение остроты

зрения,

изменение диска зрительного нерва.

Наиболее

специфическими при поражении перекреста

являются особенности изменения поля

зрения.

На основании этих данных офтальмологу

представляется

возможным установить характер

и локализацию патологического процесса.

В

связи с практической важностью мы

кратко остановимся

на основных чертах проявления патологии

зрительного перекреста.

Основными причинами поражения хиазмы являются опухоли, гранулематозные воспалительные процессы (сифилис), арахноидиты и паразитарные кисты (цистицерк, эхинококк). Возникновение указанных патологических процессов приводит к сдавлению хиазмы. Из опухолей наиболее часты новообразования гипофиза, краниофарингиомы, менингиомы бугорка турецкого седла и менингиомы малого крыла клиновидной кости.

Изменения поля зрения при заболеваниях хиазмы весьма разнообразны. В зависимости от локализации поврежденного участка встречаются три основных типа изменений — битемпо-ральные, биназальные и изменения в верхних и нижних половинах поля зрения (рис. 4.2.23). Поражение макулярных волокон приводит к развитию скотом.

Не останавливаясь подробно на клинических проявлениях патологии хиазмы, мы приведем лишь классификацию Harrington (1976) (цит. по Reeh, Wobig, Wirtschafter, 1981 [434]), удачно объединяющую топографические особенности повреждения хиазмы, тип патологического процесса, приводящего к поражению хиазмы, и особенности нарушения поля зрения. Согласно этой классификации патологию зрительного перекреста можно подразделить на повреждение нижней части хиазмы (инфрахиазмальные), передней верхней части хиазмы (передние суп-рахиазмальные), задней верхней части хиазмы (задние супрахиазмальные), перихиазмальные и интрахиазмальные.

Инфрахиазмальные повреждения возникают чаще всего при возникновении патологического очага в области турецкого седла и обычно не приводят к нарушению поля зрения довольно длительное время [434]. Только при достижении очагом размера более 1,5 см развивается нарушение поля зрения. Наиболее типично возникновение битемпоральной гемианопсии, начинающейся на расстоянии 20—40° от точки фиксации и распространяющейся только темпорально относительно вертикального меридиана. Прогрессивное уменьшение поля зрения при этом происходит по часовой стрелке на правом глазном яблоке и против часовой стрелки на левом.

К инфрахиазмальным повреждениям довольно часто приводит пролактин секретирующая

микроаденома гипофиза. Клинически опухоль проявляется галактореей и бесплодностью у лиц обоего пола и аменореей у женщин.

Наиболее частой опухолью, приводящей к изменению поля зрения, является хромофобная аденома гипофиза, развитие которой сопровождается снижением функции гипофиза. Нередки и эозинофильные аденомы, синтезирующие гормон роста. При этой опухоли нарушение поля зрения развивается в довольно поздние сроки. Базофильная аденома гипофиза растет настолько медленно, что нередко выявляется растяжение зрительных нервов вокруг опухоли.

Особенностью клинического прявления опухолей гипофиза является также наличие головной боли до тех пор, пока опухоль не прорвет диафрагму турецкого седла.

Передние супрахиазмальные повреждения проявляются развитием нижней височной гемианопсии и признаками одностороннего вовлечения в процесс зрительного нерва. К подобным состояниям приводят опухоли крыла клиновидной кости и обонятельной борозды, менингиомы бугорка турецкого седла, глиомы лобной доли головного мозга, аневризмы передней мозговой и содинительной артерий [434].

Задние супрахиазмальные повреждения сопровождаются битемпоральной гемианопсией, которая нередко начинается снизу. При этом вовлечение макулярных волокон приводит к развитию центральной или битемпоральной ге-мианоптической скотомы, а распространение патологического процесса на зрительные тракты — к гомонимной гемианопсии.

Наиболее частыми причинами задних супра-хиазмальных повреждений явяются кранио-фарингиома (опухоль Ратке с супраселлярным кальцинозом), холестоатома и остеома. Причиной развития подобных поражений зрительного перекреста может быть и увеличение третьего желудочка в результате опухолевого процесса, воспаления или наличия врожденной облитерации сильвиевого водопровода (гидроцефалия).

Передне-нижнюю поверхность хиазмы обычно поражают перихиазмальные адгезивные менингиты. Причиной их могут стать сифилис, гнойные бактериальные заболевания и травма. При оптохиазмальном арахноидите выявляется большое разнообразие нарушений поля зрения.

Интрахиазмальные повреждения развиваю-ся в результате опухолевого процесса, демие-линизирующих заболеваний и травмы. Для детей типично возникновение глиом зрительного перекреста, которые распространяются на зрительный нерв, зрительный тракт или третий желудочек. В последнем случае опухоль трудно отдифференцировать от глиомы гипоталамуса. Развитие этих опухолей сопровождается появлением центральных и битемпоральных гемиа-ноптических скотом.

432