- •Глава 4

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.1. Конечный (концевой) мозг

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головном мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.2. Промежуточный мозг

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и гааз

- •4.1.3. Средний мозг

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.4. Задний мозг

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.5. Продолговатый мозг

- •Глава 4. Головном мозг и глаз

- •4.1.6. Спинной мозг

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.7. Кровоснабжение мозга

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.8. Оболочки мозга

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.9. Цистерны мозга

- •Глава 4. Головной мозг и гааз

- •4.1.10. Желудочки мозга

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.12. Гемато-энцефалический барьер

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.2.1. Функциональная анатомия сетчатки

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.2.2. Зрительный нерв

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.2.3. Зрительный перекрест

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.2.4. Зрительный тракт

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.2.5. Наружное коленчатое тело

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головном мозг и глаз

- •10 И 16 17 Рис. 4.2.41. Горизонтальный срез мозга на уровне расположения зрительной лучистости:

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.2.7. Зрительная кора

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •12 16 Рис. 4.2.44. Внутренняя и нижняя поверхности полушария головного мозга:

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и гааз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.3.1. Обонятельный нерв

- •4.3.2. Зрительный нерв и зрительный путь

- •4.3.3. Глазодвигательный нерв

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.3.4. Блоковый нерв

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.3.5. Отводящий нерв

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.3.6. Тройничный нерв

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.3.7. Лицевой нерв

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.3.8. Преддверно-улитковый нерв

- •4.3.9. Языкоглоточный нерв

- •4.3.10. Блуждающий нерв

- •4.3.11. Добавочный нерв

- •4.3.12. Подъязычный нерв

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.4.2. Модели функции наружных мышц глаза

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.4.3. Нейронный контроль движений глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.5.2. Парасимпатическая система

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.5.3. Симпатическая система

- •Глава 4. Головной мозг и гааз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.5.4. Зрачковый рефлекс

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.5.5. Рефлекс при прекращении освещения глаза («темновой рефлекс»)

- •4.5.6. Конвергентно-аккомодацион-но-зрачковый рефлекс

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.5.8. Цилиоспинальный рефлекс

- •Глава 4. Головной мозг и гааз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и гааз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и гааз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

Глава 4. Головной мозг и глаз

Спереди

гипофиза расположен бугорок турецкого

седла, а позади тыльная поверхность

седла.

Спереди

гипофиза расположен бугорок турецкого

седла, а позади тыльная поверхность

седла.

Крыша гипофизарной ямки образована твер-домозговой диафрагмой турецкого седла, которая в центре перфорирована гипофизарной воронкой, соединяющей гипофиз с дном четвертого желудочка.

Со всех сторон гипофиз покрыт твердой мозговой оболочкой, отделяющей гипофиз от пещеристой пазухи и структур, расположенных в его пределах. К таковым структурам, расположенным по бокам пещеристой пазухи, относятся глазодвигательный, блоковый, глазной и верхнечелюстной нервы. В пределах пазухи проходит внутренняя сонная артерия, а лате-рально отводящий нерв отделен внутренней сонной артерией.

В теле клиновидной кости сразу ниже гипофиза располагаются две клиновидные пазухи, отделенные срединной перегородкой. Каждая из них на боковой стенке образует опору сонной артерии в виде выступа кости.

К гипофизарной ямке сверху прилежит артериальный Виллизьев круг (рис. 4.1.40). Сбоку пещеристой пазухи и выше крючка лежит тройничный ганглий, расположенный на верхушке каменистой кости. Развивающаяся опухоль в этой области может вызывать обонятельные галлюцинации.

Мозговые оболочки переплетаются с капсулой гипофиза, формируя при этом субарахнои-дальное пространство (рис. 4.2.20).

Кровоснабжение гипофиза осуществляется ветвями внутренней сонной артерии, ее верхними и нижними гипофизарными ветвями. Эти ветви снабжают кровью стебель и заднюю долю гипофиза. Капиллярные сосуды, отходящие от этих артерий, обеспечивают основное кровоснабжение передней доли гипофиза. Вены гипофиза отводят кровь к межкавернозному сплетению и пещеристой пазухе.

Наличие достаточно большого пространства между зрительным перекрестом и гипофизом (между ними располагается нижняя цистерна зрительного перекреста) объясняет то, что при развитии опухолей гипофиза дефекты поля зрения выявляются не сразу, а спустя иногда довольно длительный промежуток времени.

Существуют анатомические варианты расположения зрительного перекреста. У большинства людей он лежит непосредственно над турецким седлом, но может быть смещен кпереди или кзади (рис. 4.2.21). Наиболее обычным местом его расположения (79% случаев) является надлежащая тыльная поверхность турецкого седла. При этом ямка гипофиза лежит ниже и кпереди. В 12% случаев зрительный перекрест смещен кпереди. При этом бугорок турецкого седла располагается приблизительно в 2 мм позади передней границы зрительного перекреста. Только в 5% случаев зрительный

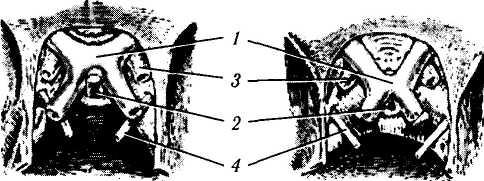

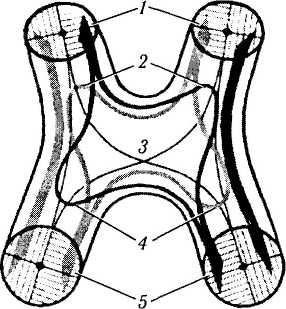

Рис. 4.2.21. Варианты расположения зрительного перекреста (хиазмы) относительно гипофиза и борозды хиазмы:

а — хиазма частично располагается в борозде, но, главным образом, над гипофизом (5% наблюдений); б — хиазма целиком располагается над диафрагмой гипофиза (12% наблюдений); в — хиазма смещена на спинку турецкого седла (79% наблюдений); г — хиазма располагается позади турецкого седла (4% наблюдений) (/ — зрительный перекрест (хиазма); 2 — гипофиз; 3 — внутренняя сонная артерия; 4 — глазодвигательный нерв)

перекрест находится в борозде зрительного перекреста. В 4% случаев он расположен позади тыльной поверхности турецкого седла приблизительно в 7 мм позади бугорка турецкого седла. Приведенные варианты расположения хиазмы необходимо учитывать при анализе дефектов полей зрения у больных с опухолями этой области.

В ряде случаев обнаруживаются аномалии развития зрительного перекреста, возникающие в результате нарушения эмбриогенеза одного или обоих зрительных пузырьков. Аномалии возникают и при нарушении развития мозга. При двустороннем врожденном анофтальме вообще не обнаруживаются зрительный нерв и зрительный перекрест. При одностороннем анофтальме зрительный перекрест асимметричный и маленький. Состоит он из нервных волокон, идущих от нормального глазного яблока.

Определенное практическое значение имеют знания о распределении нервных волокон в зрительном перекресте. Эти сведения получены на основании многочисленных исследований, направленных на сопоставление данных относительно особенностей нарушения поля зрения при повреждении различных участков зрительного перекреста. Немаловажное значение имели и имеют сведения, получаемые при изучении дегенеративных заболеваний центральной нервной системы [79, 80, 255, 455, 592]. Большое значение имели также экспериментальные исследования животных различных видов путем

Функциональная анатомия зрительной системы

429

введения

изотопов в их мозг [177, 282, 436, 437,

455, 571].

введения

изотопов в их мозг [177, 282, 436, 437,

455, 571].

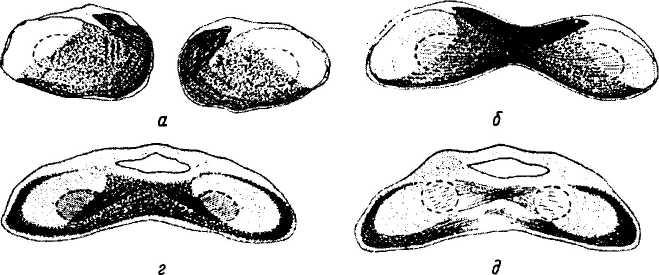

В настоящее время ход нервных волокон представляется следующим образом. В области зрительного перекреста аксоны ганглиозных клеток сетчатки подвергаются неполному перекресту (перекрещивается примерно 53% волокон). При этом перекрещиваются только медиальные части нервов, идущие от медиальных половин сетчатой оболочки. Латеральные части нервов, идущие от латеральных половин сетчатки, не перекрещиваются. Поэтому каждый зрительный тракт содержит в своей латеральной части волокна, идущие от темпоральной половины сетчатки одного глаза. Медиально располагаются волокна, идущие от назальной половины сетчатки второго глаза (рис. 4.2.1, 4.2.18).

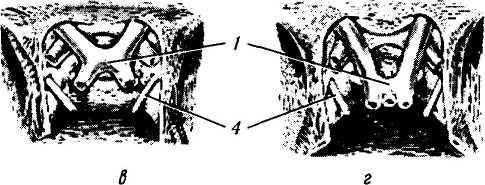

Отмечаются и другие особенности топографического расположения волокон в зрительном перекресте. Наиболее сложным является ход перекрещенных волокон. Для волокон, идущих от разных участков сетчатки, перекрест происходит по-разному. Волокна нижней части зрительного нерва переходят на другую сторону поблизости от переднего края зрительного перекреста, у нижней ее поверхности. Пересекая среднюю линию, эти волокна вдаются на некоторое расстояние в зрительный нерв противоположной стороны (переднее колено зрительного перекреста). Перекрещенные волокна верхней части зрительного нерва переходят на другую сторону у заднего края зрительного перекреста, ближе к ее верхней поверхности (рис. 4.2.22, 4.2.23). Перед перекрестом они за-

а — внутричерепная часть зрительного нерва; б, а — передняя часть зрительного перекреста; г, д, е — задняя часть зрительного перекреста. Белые участки — неперекрещенные волокна; черные участки — перекрещенные волокна; участки, обведенные пунктирной линией, — папилло-макулярный пучок

э

э

СО

•э

ЭФ ФЭ

Рис. 4.2.23. Ход нервных волокон в зрительном перекресте (а) и типичные дефекты поля зрения при поражении

его различных участков (б):

а: (1 — зрительные нервы; 2— переднее колено зрительного перекреста; 3—зрительный перекрест; 4—заднее колено зрительного перекреста; 5 — зрительные тракты); б: (/ — сдавле-ние зрительного перекреста с внутренней стороны — битемпо-ральная гемианопсия; 2—сдавление зрительного нерва снаружи с последующим распространением патологии на перекрест с повреждением перекрещенных волокон обоих глаз: а) назальная гемианопсия ипсилатерального глаза с сужением темпоральной половины поля зрения другого глаза; б) полное выпадения поля зрения ипсилатерального глаза и темпоральная гемианопсия контрлатерального глаза; 3—сдавление зрительного перекреста

с наружной стороны: а) ипсилатеральная назальная гемианопсия с диагональным квадрантным темпоральным дефектом; б) полное ипсилатеральное выпадение поля зрения и контрлатеральное темпоральная гемианопсия; 4 — сдавление зрительного перекреста спереди и с внутренней стороны: а) ипсилатеральная темпоральная гемианопсия с контрлатеральной верхней темпоральной квадрантанопсией; б) ипсилатеральное полное выпадение поля зрения с контрлатеральной темпоральной гемиано-псией; 5 — сдавление зрительного перекреста сзади и снаружи — ипсилатеральная назальная гемианопсия, сопровождающаяся темпоральной гемианопсией

430