- •Глава 4

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.1. Конечный (концевой) мозг

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головном мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.2. Промежуточный мозг

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и гааз

- •4.1.3. Средний мозг

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.4. Задний мозг

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.5. Продолговатый мозг

- •Глава 4. Головном мозг и глаз

- •4.1.6. Спинной мозг

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.7. Кровоснабжение мозга

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.8. Оболочки мозга

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.9. Цистерны мозга

- •Глава 4. Головной мозг и гааз

- •4.1.10. Желудочки мозга

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.1.12. Гемато-энцефалический барьер

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.2.1. Функциональная анатомия сетчатки

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.2.2. Зрительный нерв

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.2.3. Зрительный перекрест

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.2.4. Зрительный тракт

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.2.5. Наружное коленчатое тело

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головном мозг и глаз

- •10 И 16 17 Рис. 4.2.41. Горизонтальный срез мозга на уровне расположения зрительной лучистости:

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.2.7. Зрительная кора

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •12 16 Рис. 4.2.44. Внутренняя и нижняя поверхности полушария головного мозга:

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и гааз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.3.1. Обонятельный нерв

- •4.3.2. Зрительный нерв и зрительный путь

- •4.3.3. Глазодвигательный нерв

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.3.4. Блоковый нерв

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.3.5. Отводящий нерв

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.3.6. Тройничный нерв

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.3.7. Лицевой нерв

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.3.8. Преддверно-улитковый нерв

- •4.3.9. Языкоглоточный нерв

- •4.3.10. Блуждающий нерв

- •4.3.11. Добавочный нерв

- •4.3.12. Подъязычный нерв

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.4.2. Модели функции наружных мышц глаза

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.4.3. Нейронный контроль движений глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.5.2. Парасимпатическая система

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.5.3. Симпатическая система

- •Глава 4. Головной мозг и гааз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.5.4. Зрачковый рефлекс

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.5.5. Рефлекс при прекращении освещения глаза («темновой рефлекс»)

- •4.5.6. Конвергентно-аккомодацион-но-зрачковый рефлекс

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •4.5.8. Цилиоспинальный рефлекс

- •Глава 4. Головной мозг и гааз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и гааз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

- •Глава 4. Головной мозг и гааз

- •Глава 4. Головной мозг и глаз

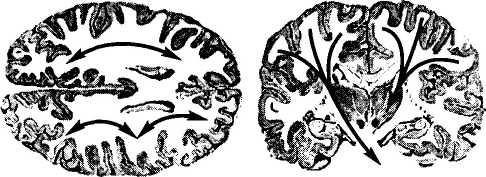

Глава 4. Головной мозг и глаз

волокон,

идущих в различных направлениях и

образующих

проводящие пути конечного мозга.

Внутренние

слои белого вещества могут быть

разделены на три системы волокон (рис.

4.1.5) [4, 6—9, 11,

397, 580]:

волокон,

идущих в различных направлениях и

образующих

проводящие пути конечного мозга.

Внутренние

слои белого вещества могут быть

разделены на три системы волокон (рис.

4.1.5) [4, 6—9, 11,

397, 580]:

ассоциативные;

комиссурные;

проекционные.

Ассоциативные волокна связывают между собой различные участки коры одного и того же полушария. Они разделяются на короткие волокна и длинные. Короткие волокна (fibrae arcuatae cerebri) связывают между собой соседние извилины в форме дугообразных пучков. Данные ассоциативные волокна соединяют более отдаленные друг от друга участки коры. Таких пучков волокон существует несколько. Пояс (cyngulum) представляет собой пучок волокон, проходящий в извилину свода (gyrus fornicatus) и соединяющий различные участки коры как между собой, так и с соседними извилинами медиальной поверхности полушария. Лобная доля соединяется с нижней теменной долькой, затылочной долей и задней частью височной доли посредством верхнего продольного пучка (fasciculus longitudinalis superior). Височная и затылочная доли связываются между собой через нижний продольный пучок (fasciculus longitudinalis inferior). Наконец, орбитальную поверхность лобной доли соединяет с височным полюсом так называемый крючковидный пучок (fasciculus uncinatua).

Комиссурные волокна, входящие в состав так называемых спаек мозга, соединяют симметричные части обоих полушарий. Самая большая мозговая спайка — мозолистое тело (corpus callosum) — связывает между собой части обоих полушарий.

Две мозговые спайки, передняя и нижняя спайки мозга (comissura anterior и comissura inferior), гораздо меньшие по своим размерам, относятся к обонятельному мозгу (rhinen-cephalon).

Проекционные волокна можно разделить на следующие типы — восходящие и нисходящие. Восходящие приводящие связи, идущие от подкорковых структур, образуют лучистый венец (corona radiata) и состоят из аксонов нейронов, расположенных в ядрах зрительного бугра. Исключением является обонятельный путь, который проецируется непосредственно на обонятельную кору без формирования синапсов в зрительном бугре.

К нисходящим трактам от коры относятся — кортикоталамический (к зрительному бугру), кортикоспинальный (к ядрам спинного мозга), кортикобульбарный (к ядрам ствола мозга), котикопонтинный (к ядрам моста), кортикоруб-ральный (к красному ядру) и кортикостриатныи (к базальным ганглиям).

Проекционные волокна в белом веществе полушария, расположенные ближе к коре, об-

Рис. 4.1.5. Кортикальные проекции левого полушария. Схематическое изображение связей коры:

а — ассоциативные связи; б — проекционные связи; в — комиссурные связи

разуют лучистый венец, большая часть волокон которого сходится во внутренней капсуле.

Внутренняя капсула (capsula interna) представляет собой слой белого вещества между чечевицеобразным ядром (nucleus lentifor-mis), с одной стороны, и хвостатым ядром и зрительным бугром — с другой. На фронтальном разрезе мозга внутренняя капсула имеет вид косо идущей белой полосы, продолжающейся в ножку мозга. На горизонтальном разрезе она представляется в форме угла, открытого в латеральную сторону. Вследствие этого во внутренней капсуле различают переднюю ножку (crus anterius capsulae internae), лежащую между хвостатым ядром и передней половиной внутренней поверхности чечевицеобраз-ного ядра, заднюю ножку (crus posterior), расположенную между зрительным бугром и задней половиной чечевицеобразного ядра, и колено (genu capsulae), лежащее на месте перегиба между обеими частями внутренней капсулы [4, 6—9, 11, 397, 580].

Проекционные волокна по их длине могут быть разделены на следующие системы, начиная с самых длинных волокон:

1. Пирамидный путь (tractus corticospinalis (piramidis)) проводит двигательные болевые импульсы к мышцам туловища и конечностей. Начавшись от пирамидных клеток коры средней и верхней частей предцентральной извилины и парацентральной дольки (lobulus рага-centralis), волокна пирамидного пути идут в составе лучистого венца, а затем проходят через внутреннюю капсулу, занимая передние две трети ее задней ножки, причем волокна для верхней конечности идут спереди волокон для нижней конечности. Далее они проходят через

Анатомия головного мозга

361

ножку

мозга (pedunculus

cerebri), а

оттуда через

мост — в продолговатый мозг.

ножку

мозга (pedunculus

cerebri), а

оттуда через

мост — в продолговатый мозг.

Корково-ядерный путь (tractus cortico- nuclearis) представляет собой комплекс прово дящих путей к двигательным ядрам черепно- мозговых нервов. Начавшись от пирамидных клеток коры нижней части предцентральной извилины, они проходят через колено внутрен ней капсулы и через ножку мозга, затем всту пают в мост и, переходя на другую сторону, оканчиваются в двигательных ядрах противопо ложной стороны, образуя перекрест. Неболь шая часть волокон оканчивается без перекрес та. Так как все двигательные волокна собраны на небольшом пространстве во внутренней кап суле (колено и передние две трети задней нож ки ее), то при повреждении их в этом месте наблюдается односторонний паралич противо положной стороны тела.

Корково-мостовой путь (tractus cortico- pontini) идет от мозговой коры к ядрам моста. Выделяются пути, направляющиеся от коры лобной доли (tractus frontopontinus), затылоч ной (tractus occipitopontinus), височной (tractus temporopontinus) и теменной (tractus parieto- pontinus). В качестве продолжения этих путей из ядер моста идут волокна в мозжечок в со ставе его средних ножек. При помощи этих путей кора большого мозга оказывает тормоз ное и регулирующее влияние на деятельность мозжечка.

Таламо-кортикальные и корково-талами- ческие волокна (fibrae thalamocorticalis et corticotalamici) направляются от таламуса к коре и обратно от коры к таламусу. Из воло кон, идущих от таламуса, необходимо выде лить так называемую центральную таламичес- кую лучистость. Таламическая лучистость явля ется конечной частью чувствительного пути, направляющегося к центру кожного чувства в постцентральную извилину. Выходя из. лате ральных ядер таламуса, волокна этого пути проходят через заднюю ножку внутренней капсулы позади пирамидного пути. Это место названо чувствительным перекрестом, так как здесь проходят и другие чувствительные пути, а именно: зрительная лучистость (radiacio opti- са) и слуховая лучистость (radiacio acustica).

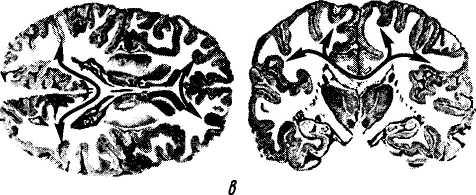

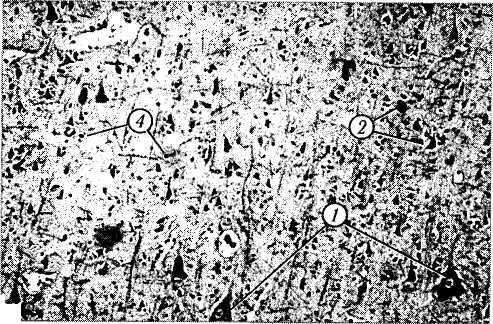

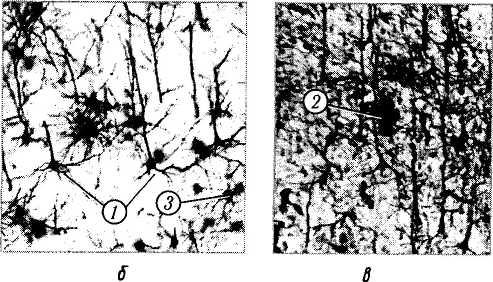

Цитоархитектоника. Кора мозга довольно строго организована как в горизонтальной, так и вертикальной плоскостях. Горизонтальная организация сводится к тому, что существует иерархия распределения различных типов нейронов в виде слоев. Вертикальная организация основана на существовании определенной вертикальной ориентации отростков нейронов различных типов.

Слоистость. На всем протяжении кора состоит из слоев тел клеток. Учитывая количество слоев в различных участках, кору можно разделить на два основных типа: неокортекс и аллокортекс. Неокортекс состоит из 6 слоев

нервных клеток, а в аллокортексе их меньше. Специфическим типом аллокортекса является архикортекс, который состоит из трех клеточных слоев. У человека к архикортексу относится гиппокамп. Большая часть коры (90%) относится к неокортексу.

Увеличение площади коры головного мозга в филогенезе происходило путем образования извилин и борозд. Фактически две трети коры мозга человека погружены в толще тканей в пределах этих извилин.

32

Как вертикальная, так и тангенциальная организация неокортекса отличается особенностями строения составляющих ее нейронов. Морфологических типов нейронов насчитывается более 60. Различают следующие два основных типа клеток — пирамидные и непирамидные (рис. 4.1.6). Пирамидные клетки по разным оценкам составляют от 50 до 80% всех нейронов коры. Пирамидные клетки характеризуются треугольной формой тела. От их апикальной поверхности отходит длинный покрытый шипи-ками дендрит, направляющийся в молекулярный слой коры, где он и ветвится. От базаль-ной и латеральной частей тела нейрона отходит 5—16 коротких дендритов, которые ветвятся в том же слое, где располагается тело нейрона.

Рис. 4.1.6. Цитологические особенности нейронов коры головного мозга:

а — окрашивание по Нисслю; б, в — импрегнация серебром

(/ — пирамидные; 2 — корзинкоподобные; 3 — звездчатые; 4—

глиальные клетки)

362