- •Крестовые походы

- •Взгляд с востока мусульманская перспектива

- •Москва — Санкт-Петербург

- •«Диля» 2008

- •X 45 Крестовые походы. Взгляд с Востока: мусульманская перспектива / Пер. С англ.

- •Предисловие

- •Благодарности

- •Об иллюстрациях

- •Замечания по поводу транскрипции и перевода

- •Комментарий к русскому переводу

- •Список сокращений

- •Глава 1 пролог

- •Введение

- •Подход к исследованию

- •Современные арабские научные подходы к исследованию крестовых походов

- •Что не получило освещения в данной книге

- •Особенности средневековых мусульманских источников

- •Степень доступности средневековых мусульманских источников

- •Книги на европейских языках о мусульманском аспекте крестовых походов

- •Переводы важнейших арабских источников

- •Крестовые походы: краткий исторический очерк

- •Введение: период, предшествовавший Крестовым походам

- •Первый Крестовый поход

- •Мусульманская реакция на Крестовые походы: первый этап

- •Саладин — 569-589/1174-1193 гг.

- •Третий и четвертый крестовые походы

- •Аййубиды, династия рода Саладина, 589-648/1193-1250 гг.

- •Мамлюки: изгнание франков из Леванта

- •Глава 2 первый крестовый поход и первоначальная реакция мусульманского мира на появление франков

- •Введение

- •Мусульманские источники по истории первого крестового похода

- •Общее состояние мусульманского мира накануне первого крестового похода

- •Опустошительные события 485-487/1092-1094 гг.

- •Ослабление мусульман как следствие религиозного раскола

- •Дух времени

- •Восточная перспектива: раскол среди сельджуков, 485-492/1092-1099 гг.

- •Анатолия в конце XI в.

- •Египетская перспектива, 487-492/1094-1099 гг.

- •Низаритский раскол

- •Фатимидская активность в Сирии и Палестине

- •Общий обзор состояния мусульманских стран накануне первого крестового похода

- •Сирия и палестина накануне первого крестового похода

- •Почему начался первый крестовый поход? — мусульманская интерпретация

- •Хроника событий первого крестового похода: мусульманские источники

- •Падение антиохии

- •Падение ма'аррат ан-ну'мана

- •Завоевание иерусалима

- •Отношение к евреям во время первого крестового похода

- •Восточные христиане во время первого крестового похода

- •Роль византииского императора в первом крестовом походе и в последующий период — мусульманская версия

- •Реакция мусульман на первый крестовый поход и возникновение франкских государств в леванте

- •Обзор событий 492-504/1099-1110 гг.

- •Вытеснение мусульманского населения

- •Экспансия крестоносцев и разобщенность мусульман, 491-518/1099-1124 гг.

- •Реакция египта

- •Реакция сельджуков

- •Региональная сирийская реакция на присутствие франков

- •Заключение

- •Глава 3 джихад в период 493-569/1100-1174 гг.

- •Введение: цели и структура главы

- •Выработка классической мусульманской теории джихада

- •Духовный джихад («великий джихад»)

- •Изменения в классической теории джихада

- •Реалии джихада в период, предшествовавший крестовым походам

- •Граница мусульманского мира с кочевниками-тюрками в средней азии

- •Граница мусульманского мира с византией

- •Отсутствие духа джихада в сирии и палестине

- •Развитие феномена джихада во времена крестовых походов

- •Первые пробные шаги к возрождению джихада

- •Зенги и падение эдессы

- •Начало второго крестового похода в 543/1148 г. — переломный момент в истории джихада

- •Правление нур ад-дина, 541-569/1146-1174 гг.

- •Религиозные аспекты правления нур ад-дина

- •Отношения между нур ад-дином и духовенством

- •Образ нур ад-дина в письменных источниках

- •Роль иерусалима в средневековом мусульманском мире

- •Роль иерусалима в пропаганде антикрестовых походов

- •Литература о джихаде во времена нур ад-дина Суфийская литература и «княжие зерцала»

- •Литература жанра «достоинства Иерусалима» (фада'ил ал-Кудс)

- •Молитвы и проповеди, посвященные джихаду

- •Специальные книги на тему джихада

- •Поэзия, восхваляющая добродетели джихада

- •Глава 4 джихад в период от смерти нур ад-дина и до падения акры (569-690/1174-1291 гг.)

- •Жизнь саладина: основные вехи

- •Джихад саладина: свидетельства средневековых мусульманских хронистов

- •Саладин и джихад в современной историографии

- •Саладин и иерусалим

- •Аййубидский период (589-647/1193-1249 гг.): историческое введение

- •Джихад в аййубидский период: пустое притворство?

- •Судьба иерусалима в аййубидский период

- •Способность проповедника поднять население на джихад

- •Общий обзор ведения джихада в аййубидский период

- •Мамлюкский период до падения акры, 648-690/1259-1291 гг.

- •Правление бейбарса, 648-676/1260-1277 гг.

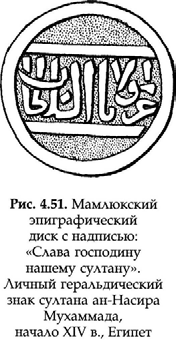

- •Джихад в мамлюкской титулатуре: свидетельства монументальных надписей и документов канцелярий

- •Бейбарс и джихад: свидетельства хронистов

- •Отношение к джихаду военных и религиозных кругов в раннемамлюкский период

- •Джихад и падение акры в 690/1291 г.

- •Общие выводы

- •Теории сивана и кёаера

- •Глава 5 как мусульмане воспринимали франков: этнические и религиозные стереотипы

- •Вступление

- •Источники

- •Сочинения усамы и ибн джубайра — два источника, современных эпохе

- •Значение народной литературы

- •Мусульманский стереотип восприятия франков: формирование образа франка до начала крестовых походов

- •Позднесредневековые представления о франках в космографической и географической литературе

- •Изображение франков в средневековой народной литературе

- •Обзор отношения мусульман к франкам до 492/1099 г.

- •Две стереотипные характеристики франков: отсутствие личной гигиены и сексуальная распущенность

- •Отношение мусульман к франкам: сфера религии

- •Осквернение франками мусульманского священного пространства

- •Взгляд на религиозные постройки франков в мусульманском окружении

- •Захват франками мечети ал-акса и купола скалы

- •Франкская угроза хаджжу и священным городам аравии — мекке и медине

- •Общепринятое представление мусульман о нечистоте франков и распространяемом ими осквернении

- •Свидетельства мусульманской поэзии эпохи крестовых походов

- •Ритуальное очищение мусульманского пространства

- •Святая земля

- •Образ «другого»: что означает имя?

- •Христианский символ креста

- •Противопоставление символов креста и корана

- •Крест как символ несчастья для мусульман

- •Особая важность креста

- •Использование христианами изображений

- •Что мусульмане знали о христианстве

- •Мусульманская полемика и пропаганда о христианстве франков

- •Религиозное легковерие франков

- •Усиление антихристианской пропаганды во времена саладина

- •Значение великодушия саладина для мусульманской пропаганды

- •Значение церкви гроба господня

- •Взгляды мусульман на институт папства и превосходство халифата

- •Пропагандистское значение переписки мусульманских правителей

- •Уровень мусульманской полемики о франкском христианстве

- •Глава 6 особенности жизни в леванте в эпоху крестовых походов

- •Введение

- •Ландшафт франкской оккупации

- •Языковой барьер

- •Различия между франками

- •Взгляды мусульман на религиозные ордены крестоносцев

- •Взгляд мусульман на правящую верхушку франков

- •Вожди франков, удостоившиеся похвалы мусульманских авторов

- •Правители франков, которым мусульманские авторы дают нейтральную или неопределенную оценку

- •Предводители крестоносцев, порицаемые в мусульманских источниках

- •Общие замечания о взглядах мусульман на правящую франкскую верхушку

- •Женщины франков Молодые женщины

- •Женщины-воины

- •Женщины, путешествующие самостоятельно

- •Старые женщины

- •Образование

- •Медицина

- •Как повлияли мусульмане на образ жизни франков

- •Рыцарские ценности, общие для мусульманских и франкских рыцарей

- •Смешные стороны франкского рыцарства

- •Судьба мусульман под властью крестоносцев

- •Проблема беженцев

- •Отсутствие заботы о мусульманских кладбищах

- •Мусульмане под властью франков: лучше остаться или лучше уйти?

- •Взгляды мусульман на франкское правление

- •Франкское правосудие

- •Путешествия

- •Присвоение культовых сооружений противника

- •Как франки обращались с мусульманскими архитектурными памятниками

- •Отношение мусульман к христианским религиозным сооружениям

- •Случаи обращения в другую веру мусульман и франков

- •Свобода богослужения Мусульмане под властью франков

- •Разрушение религиозных памятников

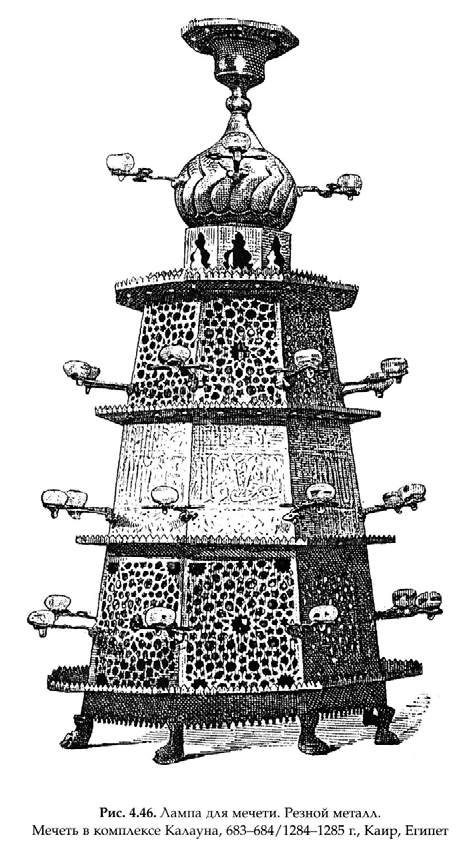

- •Культурный обмен между мусульманами и европейцами: свидетельства мусульманского искусства и архитектуры

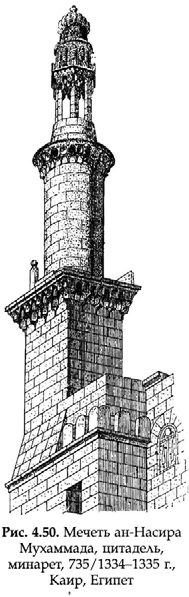

- •Архитектура

- •Повторное использование архитектурного декора зданий крестоносцев в памятниках мусульманской архитектуры

- •Свидетельства архитектуры Нур ад-дина

- •Аййубидская художественная работа по металлу с христианскими изображениями

- •Долгосрочные последствия контактов крестоносцев и мусульман

- •«Реальная политика»: дипломатия и торговля между мусульманами и франками

- •Торговля в период 492-690/1099-1291 гг.: свидетельства мусульманских источников

- •Торговля в аййубидский и мамлюкский периоды

- •Повлияло ли присутствие франков на отношение мусульман к восточным христианам?

- •Отношение к «людям Писания» в период до Крестовых походов

- •Подтолкнули ли крестоносцы мусульман к дискриминационным мерам против восточных христиан?

- •Период 492-583/1099-1187 гг.

- •Аййубидский период

- •Мамлюкский период

- •Европейская реакция

- •Общие соображения

- •Общие замечания о мусульманско-христианских отношениях после 690/1291 г.

- •Заключение

- •Глава 7 армии, оружие, доспехи и укрепления

- •Введение

- •Обзор исследований, посвященных военному делу крестоносцев

- •Цели данной главы

- •Специфика средневековых мусульманских источников

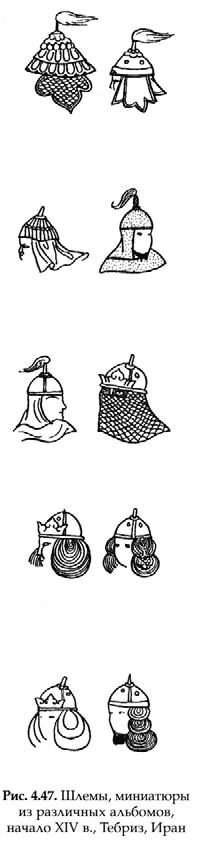

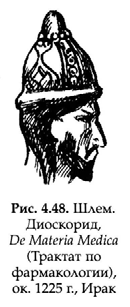

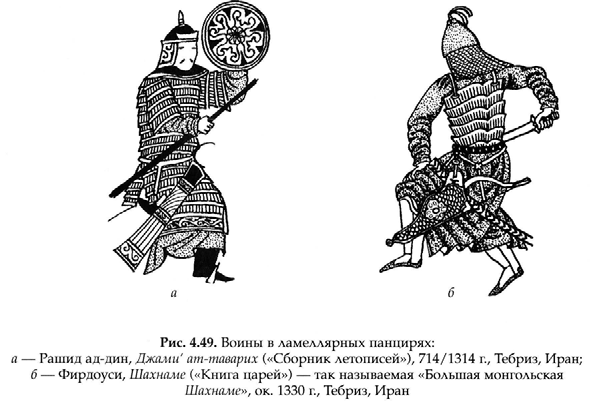

- •Свидетельства произведений искусства

- •Мусульманские руководства по военному делу Введение

- •Обзор мусульманских военных трактатов периода Крестовых походов

- •Военные трактаты мамлюкского времени

- •Литература жанра «княжих зерцал»

- •«Книга об управлении» Низам ал-мулка994

- •«Мудрость королевской славы» Йусуфа Хасса Хаджиба

- •Состав мусульманских армий во времена крестовых походов Введение

- •Тюркское наследие: сельджукские армии

- •Роль туркменов

- •Невольничьи войска

- •Фатимидские армии

- •Армии Саладина и его наследников Аййубидов

- •Армии Мамлюков

- •Военное образование и упражнения в верховой езде в мамлюкский период

- •Роль майдана

- •Военное искусство мамлюков

- •Вооружение и доспехи мусульман

- •Мечи и кинжалы

- •Палицы, топоры и другие виды тяжелого оружия

- •Доспехи

- •Взгляды Низам ал-мулка на церемониальную роль оружия и доспехов

- •Социальная роль вооружения и доспехов

- •Оборонительные сооружения леванта в XII и XIII вв. Общие положения

- •Франкские замки и укрепленные пункты

- •Мусульманский взгляд на франкские замки и укрепления

- •Отдельные замки крестоносцев: какими их видели мусульмане

- •Мусульманские укрепления

- •Мусульманские цитадели

- •Мусульманские замки

- •Мусульманские пристройки к замкам крестоносцев

- •Замки ассасинов

- •Общие черты военной архитектуры мусульман и крестоносцев

- •Новые исследования, посвященные мусульманским замкам

- •Роль тюркской конницы

- •Уклонение от стычек и использование военных хитростей

- •Важность хорошего командования

- •Мусульманская армия на марше

- •Сражения Введение

- •Боевой порядок мусульманских армий

- •Ведение осад Введение

- •Осадные орудия

- •Как приготовить отличный нафт, чтобы метать его с помощью манджаника

- •Ведение осад

- •Мусульманские сообщения об отдельных осадах

- •Осада Александрии сицилийским флотом в 570/1174-1175 г.

- •Осада Карака в 580/1184-1185 г.

- •Осада Сахйуна в 584/1188 г.

- •Осада Акры в 586/1190-1191 г.

- •Осада Кесарей в 663/1265 г.

- •Осада Крак де Шевалье в 669/1270-1271 г.

- •Осада Маркаба в 683/ 1285 г.

- •Общие замечания

- •Свидетельства трех мусульманских произведений искусства

- •Баптистерий (купель) Святого Людовика

- •Сельджукское блюдо

- •Другие аспекты ведения войны Набеги и засады

- •Обращение с пленными

- •Военно-морское дело

- •Отношение мусульман к морю в период Крестовых походов

- •Типы кораблей

- •Значение франкского флота в начальный период Крестовых походов и пренебрежение мусульман морскими вопросами

- •Фатимиды и флот

- •Морская политика мусульманских лидеров в период 1100-1174 гг.

- •Взгляды мусульман на флот крестоносцев

- •Саладин и военно-морские силы

- •Оценка военно-морской стратегии Саладина

- •Военно-морской флот в мамлюкский период

- •Бейбарс и военно-морской флот

- •Последние наступательные действия Малмюков против крестоносцев

- •Связь между войной на море и осадным делом в мамлюкский период

- •Мусульманский военный флот в народном эпосе

- •Общие соображения о морских аспектах конфликта между мусульманами и крестоносцами

- •Взгляд военных историков

- •Об исторической ценности мусульманских источников, касающихся ведения войны

- •Глава 9 эпилог: наследие крестовых походов

- •Введение

- •Развитие интереса мусульман к феномену крестовых походов

- •Эволюция мифа о саладине

- •Современное воплощение мусульманского антикрестового похода: анализ нескольких частных случаев

- •Труды Сейида Кутба

- •Хизбалла (Хизб Аллах) и другие радикальные группировки

- •Исламская партия освобождения (Хизб ат-тахрир ал-ислами)

- •Параллели между Иерусалимским королевством крестоносцев и современным государством Израиль

- •Ливийская антизападная пропаганда

- •Некоторые общие рассуждения

- •Махмуд дарвиш: напоминание для забывчивых

- •Заключение

- •Хронологический список наиболее важных мусульманских средневековых авторов, упомянутых в книге

- •Библиография Источники

- •Переводы источников

- •Литература

- •Комментарий автора

- •Рисунки

- •Источники иллюстраций

- •Словарь исламских терминов

- •Словарь арабских военных терминов

- •Хронологический список наиболее важных событий до падения акры в 690/ 1291 г.

- •Аййубиды Дамаска

- •Мамлюки, 648-922/1250-1517 (Египет и Сирия) — до падения Акры

- •Оглавление

- •Глава 1

- •Глава 4

- •Глава 7

- •Глава 9

Отношение к джихаду военных и религиозных кругов в раннемамлюкский период

Официальное отношение к джихаду, которое демонстрировали мамлюкские султаны, также нашло свое отражение в том энтузиазме, который выказывали к нему мамлюкские военачальники, сражавшиеся под их началом. Бейбарс ал-Мансури (ум. в 725/1325 г.), хорошо известный хронист, служивший некоторое время губернатором Карака и бывший активным участником военных кампаний, заявляет: «В моей душе живет сильная страсть к джихаду, страсть, подобная жажде дождя у иссохшей земли». Он написал султану, прося разрешения участвовать в осаде Акры в 690/1291 г., а получив благосклонное разрешение, испытал сильнейшую радость: «Я был подобен

433Shafi' b. 'Ali, Husn al-manaqib, ms. Paris arabe 1707, fol. 89a — пит. no: Sivan, L'lslam, p. 172. Это сочинение было издано ал-Хувайтиром [A. A. Al-Khuwaytir, Riyadh, 1976].

434Shafi', fol. 103a — цит. no: Sivan, L'lslam, p. 172.

435Ibn al-Furat, Lyons, p. 75.

436Ibn al-Furat, Lyons, p. 92.

437P. Thorau, The Lion of Egypt, trans. P. M. Holt, London, 1992, p. 254.

438Например, Бейбарс странствовал по провинции ал-Гарбиййа, чтобы собрать сведения об ее губернаторе; см.

Quatremere, vol. I, p. 231.

человеку, имевшему счастье увидеть исполнение своих надежд, для которого ночь закончилась еще до рассвета».439

Похоже, что связь религиозных кругов с мамлюкской правящей элитой была необычайно тесной. И действительно, Сиван заходит настолько далеко, что утверждает, будто без поддержки религиозных кругов Мамлюки не смогли бы так долго удерживать власть.440 Сообщается, что члены суфийских орденов и улемы принимали участие в военных кампаниях вместе с султанами. Ибн ал-Фурат упоминает, например, что при завоевании Бофорта (Шакиф Арнун) в 666/1268 г. присутствовали благочестивые шейхи и улемы:

«Каждый из них прилагал все свои усилия, сражаясь за Божье дело — настолько, насколько ему позволяли обстоятельства».441

Два сочинения жанра «достоинства Иерусалима», датированные

раннемамлюкским периодом и написанные ал-Микнаси и ал-Канджи, также свидетельствуют о постоянном религиозном интересе к Святому городу.442

Мамлюки финансировали религиозные строительные программы повсюду в

империи, основывали благотворительные учреждения, учреждали для них вакфы и обеспечивали поддержку организации паломничеств в Мекку. В ответ представители религиозных кругов подкрепляли военные инициативы Мамлюков своими сочинениями о джихаде и личным участием в военных кампаниях.443

Джихад и падение акры в 690/1291 г.

Современный исследователь, занимающийся Мамлюками, Дональд Литл, недавно довольно подробно проанализировал военную кампанию мамлюкского султана ал-Ашрафа в 690/1291 г., кульминационным моментом которой явилось падение Акры. Понятно, что религиозная основа этой кампании была исключительно важна для ее участников. Примерно за неделю до начала похода, в сафаре 690/феврале 1291 г., ал- Ашраф собрал всех чтецов Корана, улемов, кадиев и других знатных лиц в мавзолее своего отца Калауна в Каире.444 Был целиком прочитан Коран, после чего султан щедро оделил деньгами бедных и тех, кто жил в религиозных учреждениях. 445

Активное участие представителей религиозных кругов в происходящих событиях продолжалось на протяжении всего месячного похода. Так, публичное чтение Сахиха ал-Бухари в присутствии религиозной элиты Дамаска привлекало огромные толпы народа и способствовало подъему общественного энтузиазма.446

439Baybars al-Mansuri, Zubdat al-fikra, p. 278.

440Sivan, L'Islam, p. 178.

441Ibn al-Furat, Lyons, p. 110.

442Sivan, L'Islam, p. 173.

443См. M. Burgoyne, Mamluk Jerusalem, London, 1987.

444Калаун тоже изображается Шафи' б. 'Али и другими мамлюкскими источниками как великий муджахид,

сражавшийся с монголами и франками.

445D. P. Little, «The fall of 'Akka in 690/1291: the Muslim version», in Studies in Islamic History and Civilisation in Honour of Professor David Ayalon, ed. M. Sharon, Jerusalem, 1986, p. 170.

446Ibid., p. 178; Sivan, L'Islam, p. 183.

Показательно, что рукописная копия собрания проповедей Ибн Нубаты из Дамаска датируется тем же самым временем, 447 подтверждая роль этих проповедей в формировании общественного мнения к готовящемуся нападению на Акру.448 Как сообщает Ибн Тагрибирди, в этот поход собралось добровольцев больше, чем регулярных войск, что является очевидным показателем эффективности религиозных церемоний и возросшей общественной осведомленности, которые предшествовали кампании.449

447См. об этом в главе 3.

448Sivan, L'Islam, p. 183.

449Цит. no: Sivan, L'Islam, p. 183.

Что

касается

триумфального

вступления

в

Дамаск

султана-победителя

в

джумада

II

690/июне

1291

г. после

падения

Акры,

это

было

торжественным

событием,

в котором

принимали

участие

все:

«Весь город

украсили,

а

по всему

триумфальному

пути через

город,

до

самого

вице-королевского

дворца,

растелили

полотна

атласа.

Перед

царствующим

султаном

шли

280 закованных

в

цепи

пленников.

Один из

пленных

нес

перевернутое

франкское

знамя, второй

—

знамя

и копье,

с которого

свисали

волосы

его

убитых

товарищей.

Ал-Ашрафа

приветствовало

все население

Дамаска

и окрестностей.

Они выст-

роились

вдоль

дороги:

улемы,

служители

мечетей,

су- фийские

шейхи,

христиане

и

евреи.

Все

держали

свечи,

хотя

парад

состоялся

до полудня».450

Что

касается

триумфального

вступления

в

Дамаск

султана-победителя

в

джумада

II

690/июне

1291

г. после

падения

Акры,

это

было

торжественным

событием,

в котором

принимали

участие

все:

«Весь город

украсили,

а

по всему

триумфальному

пути через

город,

до

самого

вице-королевского

дворца,

растелили

полотна

атласа.

Перед

царствующим

султаном

шли

280 закованных

в

цепи

пленников.

Один из

пленных

нес

перевернутое

франкское

знамя, второй

—

знамя

и копье,

с которого

свисали

волосы

его

убитых

товарищей.

Ал-Ашрафа

приветствовало

все население

Дамаска

и окрестностей.

Они выст-

роились

вдоль

дороги:

улемы,

служители

мечетей,

су- фийские

шейхи,

христиане

и

евреи.

Все

держали

свечи,

хотя

парад

состоялся

до полудня».450

Ал-Ашраф завершил поход там, где начал его, воз- нося благодарности в усыпальнице своего отца в Каире. Мусульманским историкам 451 было совершенно ясно, что это — успешная и превосходно организованная кампания, завершившаяся окончательным изгнанием франков с мусульманской земли. Ее религиозная составляющая подчеркивалась на каждом этапе этого пути.

Триумфальный панегирик ал-Ашрафу восхваляет его за победу над франками, но в еще большей степени здесь празднуется изгнание неверных с мусульманской земли и торжество ислама над христианством: «Благодаря тебе не осталось ни единого города, куда может вернуться неверие, не осталось надежды у христианской религии! Благодаря ал-Ашрафу, владыке-султану, мы избавлены от Троицы, и единоверие ликует в борьбе!

Хвала Богу, пала нация креста, благодаря тюркам

восторжествовала религия избранных арабов!»452

Другие поэты так обращаются к врагу: «О вы, желтолицые христиане (бану асфар),453 отмщение Бога настигло вас! О вы, "образа", которые украшают церкви!.. Слишком долго гордые вожди падали ниц

450 Little, The fall of'Akka, p. 179.

451 Ibid., p. 179.

452 Ibid., p. 181; см. также Sivan, L'Islam, p. 183-184.

453 Этот корень в арабском языке носит уничижительную окраску: «Пусть Господь сделает твое лицо желтым» — вот что говорят, когда желают зла кому-нибудь. Происхождение термина, использованного здесь, бану-л-асфар, не вполне ясно. Согласно Дози, он использовался для обозначения византийцев и христиан в целом. «У него желтая кровь» означает, что «он трус». В арабском языке корень в целом имеет значения, связанные с бледностью, желтухой, желчью и т.д. [R. Dozy, Supplement aux dictionnaires arabes, Leiden, 1881, vol. I, p. 835-836].

перед вами».454

Разумеется, вовсе не случайно одним из почетных титулов ал-Ашрафа было имя Солах ад-дин (Саладин). 455 После падения Акры Ибн ал-Фурат пишет:

«Полон гнева, ты отомстил за Саладина благодаря той тайне, которую Бог

сокрыл в этом титуле».456Дословно этот титул означает «праведность веры», но здесь, несомненно, предполагалось, что ал-Ашраф Халил, неопытный мамлюкский султан, едва взошедший на трон, через принятие этого титула сможет получить какую-то часть благодати (барака) и религиозный мандат своего харизматического предшественника Саладина.

Панегирики хронистов, написанные много позже этих событий, убедительно подтверждаются свидетельствами того времени, надежно привязанными ко времени падения Акры. Две монеты, отчеканенные от имени ал-Ашрафа Халила, связывают его с Саладином. Первая — золотая монета без даты, которая называет его Салах ад-дунъя ва-д-дин («Праведность [сего] мира и веры»); под точно таким же титулом Саладин был упомянут в надписи на Куббат Йусуф, датированной 587/1191 г.457 Вторая — серебряная монета без даты, на которой ал-Ашрафу присвоен титул Салах ад-дин (Саладин), «помощник общины Мухаммада, возродивший государство Аббасидов».458

Две пространные надписи называют ал-Ашрафа Халила тем же самым

титулом в 690/1291 г. Первая называет его Салах ад-дином. 459 Вторая, на цитадели Баальбека в Сирии, датированная ша'банои 690/августом 1291 г. (два месяца спустя после падения Акры), торжественно заявляет, что он

«праведность этого мира и религии... покоритель почитателей крестов, завоеватель прибрежной полосы, тот, кто возродил государство 'Аббасидов».460

Таким образом, мы видим, что более широкое историческое значение падения Акры и изгнания франков не прошло незамеченным для мусульман-современников. Но это событие, очевидно, не рассматривалось как конец этой истории: да и как это могло быть, если джихад против «области войны» непрерывен? Немедленно после завоевания Акры ал-Ашраф назвал следующими целями в своей борьбе армянское Киликийское царство и монголов: борьба должна была продолжаться.

454Sivan, L'Islam, p. 183.

455Уже в качестве бесспорного наследника Калауна он получил такой титул — Салах ад- дунйа ва-д-дин («Праведность [сего] мира и веры») — в 689/1290 г., возможно, в качестве благочестивого пожелания, побуждающего его к подражанию Саладину. См. RCEA, vol. XIII, надпись по. 4927, р. 87.

456Sivan, L'lslam, p. 165; Baybars al-Mansuri, Tuhfa, p. 127.

457Balog, Coinage, p. 121.

458Ibid., p. 122.

459RCEA, vol. XIII, надпись no. 4946, p. 98-99. Эта надпись украшает хан Аййа в Дамаске.

460RCEA, vol. XIII, надпись по. 4947, р. 100-101.

ИБН ТАЙМИЙЙА И ДЖИХАД

Хотя Ибн Таймиййа (ум. в 728/1328 г.) жил и творил после падения Акры в 690/ 1291 г., он был столь влиятельной фигурой в мамлюкских религиозных кругах и в общественной жизни, что его взгляды включены в рассмотрение в данном разделе. В своем недавнем исследовании влияния Ибн Таймиййи на своих современников Морабия называет его «последним великим теоретиком средневекового джихада».461

Время,

в которое

жил

Ибн

Таймиййа,

стало

свидетелем

не

только

изгнания

крестоносцев,

но и

непрекращающейся

монгольской

угрозы

на

границах

ислама.

Как

мы

уже

видели

ранее,

вселяющие

ужас

монголы,

откровенно

благоволившие

к шиитам

и

христианам

Ирана,

усилили

решимость

Мамлюков

позиционировать

себя

как

поборников

суннитской

исламской

ортодоксии

и неумолимых

врагов

еретиков

и неверных.

Мы

также

видели,

что

при Мамлюках

существовал

тесный

союз

между

религиозными

кругами

и военными.

Ханбалиты,

к мазхабу

которых

относился

Ибн

Таймиййа,

со своим

традиционалистским

подходом

и

акцентом

на

Время,

в которое

жил

Ибн

Таймиййа,

стало

свидетелем

не

только

изгнания

крестоносцев,

но и

непрекращающейся

монгольской

угрозы

на

границах

ислама.

Как

мы

уже

видели

ранее,

вселяющие

ужас

монголы,

откровенно

благоволившие

к шиитам

и

христианам

Ирана,

усилили

решимость

Мамлюков

позиционировать

себя

как

поборников

суннитской

исламской

ортодоксии

и неумолимых

врагов

еретиков

и неверных.

Мы

также

видели,

что

при Мамлюках

существовал

тесный

союз

между

религиозными

кругами

и военными.

Ханбалиты,

к мазхабу

которых

относился

Ибн

Таймиййа,

со своим

традиционалистским

подходом

и

акцентом

на

«чистый» ислам, незапятнанный нововведениями, особенно хорошо подходили для пробуждения сильных религиозных чувств среди Мамлюков, столкнувшихся с угрозой со стороны крестоносцев и монголов.462

Но к Ибн Таймиййе прислушивались с большим

вниманием и за пределами его собственной правовой школы, особенно ве- дущие улемы других религиозных школ Дамаска. Он был по- настоящему харизматической личностью; некоторые мамлюк- ские эмиры называли себя его учениками. Он также имел сильнейшую поддержку населения, особенно когда проповедовал против христиан. С появлением крестоносцев отношение к христианам стало более жестким. Ибн Таймиййа бывал крайне полезен мамлюкскому режиму, когда и он, и правящая элита имели одну и ту же цель, как, например, джихад против христиан, еретиков и монголов. В других случаях его считали «трудным», не идущим на сотрудничество; он и в самом деле провел довольно значительные периоды своей жизни в тюрьме. Однако одно бесспорно: его невозможно было игнорировать, а его бескомпромиссная позиция завоевала ему уважение как его сторонников, так и противников. Ибн Таймиййа пропагандировал «фундаменталистский» подход к религии, установку на «возврат к основам», очищающим ислам от всех искажающих его нововведений и концентрирующимся исключительно на изначальных ценностях Корана и Сунны.

В чем же разница между джихад ом, о котором говорил Ибн Таймиййа, и пропагандистской кампанией, так эффективно использованной Hyp

461A. Morabia, «Ibn Taymiyya, dernier grand theoricien du jihad medieval», BEO, vol. XXX/2,1978, p. 85-99; см. также A. Morabia, Le gihad dans Vislam medieval, Paris, 1983.

462 Encyclopaedia of Islam, second edition: Hanabila.

ад-дином и Саладином? Конечно, между ними имелось много общего. В мамлюкское время был создан знакомый союз между «людьми меча» и людьми религии, которые поддерживали друг друга. Возник тот же поток литературы о джихаде, обновлявшей старые идеи классической теории Священной войны. Было написано много проповедей на тему джихада-, целая свита религиозных деятелей, суфиев, чтецов Корана и проповедников сопро- вождала султана во время военных кампаний. Султаны, в свою очередь, финансировали большую программу строительства религиозных сооружений, где преподавали официально одобренный суннитский ислам. Этим памятникам часто присваивались имена, связанные с идеей джихада.

Так что же нового появилось во времена Мамлюков и в чем была роль Ибн Таймиййи? Разъяснить это могут помочь несколько важных эпизодов из беспокойной жизни последнего.

Первое заметное выступление Ибн Таймийи произошло уже после падения Акры. Однако Ибн Таймиййа никогда не забывал об отсутствии единства у мусульман, которое позволило пришельцам-крестоносцам в начале XII в. захватить земли на территории мусульманского мира. В 692/1293 г. его пригласили, чтобы он издал фетву по поводу христианина, обвинявшегося в оскорблении Пророка. Ибн Таймиййа вынес ему смертный приговор. В 696/1297 г. мамлюкский султан Ладжин попросил Ибн Таймиййу поднять народ на джихад против армян-христиан в Киликии. В 699/ 1300 г. Ибн Таймиййа лично принял участие в военном походе в горы Ливана, который был организован мамлюкским султаном против шиитов, обвиненных в сотрудничестве с христианами и монголами. В 702/1303 г. он опять лично участвует в военной кампании вместе с мамлюкской армией. По этому случаю он издает фетву, в которой разрешает солдатам нарушить пост в месяц рамадан, чтобы они могли более успешно сражаться с монголами. Ибн Таймиййа утверждает, что «пост ослабляет муджахидов (муджахидун) и подвергает риску успех джихада во имя торжества истинной веры».463

463 О взглядах Ибн Таймиййи на джихад — см.: вышеупомянутые работы А. Морабиа; Н. Laoust, Essai sur les doctrines sociales et politiques d'Ibn Taymiyya, Cairo, 1939, p. 360-370.

В мамлюкский период царил больший фанатизм, глубочайшее убеждение, что мир суннитского ислама должен избавиться ото всей «грязи неверных». Именно Ибн Таймиййа лучше всех сформулировал это изменение в подходе к джихад у. Ибн Таймиййа был личностью в обществе очень заметной, к его словам прислушивались и никогда их не игнорировали. В XII же веке не существовало равного ему человека от религии, чьи взгляды сделались бы синонимом пропаганды джихад а. Во времена Ибн Тай- мийи уже не было доминирующей озабоченности освобождением Священного города Иерусалима. Джихад стал глубже и вел к гораздо более серьезным последст- виям. Для Ибн Таймийи джихад был явлением защитным: он очищал суннитский мир как от неверных, так и от исламской ереси. Оба эти аспекта важны в его взгляде на джихад. Его антирационалистическая вера и традиционалистский подход идеально подходили к этим целям. Ибн Таймиййа — не сторонник военной агрессии, направленной против «области войны» (дар ал-харб), он утверждает, что мусульмане прежде всего должны навести порядок в своем собственном доме. Тем самым он выступает за моральное перевооружение мусульман на своих собственных землях и сильное сопротивление любому вторжению извне. Его резкие филиппики против любых новшеств в исламе — мистицизма, философии, теологии, поклонения гробницам — продиктованы желанием, чтобы истинная вера ничем не походила на обычаи немусульман.

Для Ибн Таймиййи джихад, как духовный, так и физический, — это та сила внутри ислама, которая может создать общество, проникнутое служением Богу. С приходом Ибн Таймиййи джихад, направленный на Иерусалим, был заменен внутренним движением в пределах самой «области ислама» (дар

ал-ислам), как духовным, так и физическим. Как следствие, Ибн Таймиййа делает особый акцент на «великом джихаде», духовные последствия которого он очерчивает в своих фетвах, посвященных вопросам джихада. В то же время, подчеркивая религиозное значение жизни Пророка как образцовой модели для тех, кто хочет вести джихад, Ибн Таймиййа в достаточной мере остается человеком своего времени, чтобы провести параллели между эпохой Мухаммада и современными ему событиями. Ибн Таймиййа видит, что мусульманский мир подвергся нападению самых разных внешних врагов464 и единственным спасением является ведение джихад а так, чтобы «все, что связано с верой, принадлежало Богу».465

Не приходится удивляться, что идеи Ибн Таймиййи с таким восторгом были приняты современными реформаторскими движениями в исламе. Куда менее известны те обстоятельства, которые повлияли на формирование его бескомпромиссной позиции. Призрак франков на мусульманской земле обострил глубоко укоренившуюся ненависть к неверным и еретикам, а также его сильное желание очистить ислам и исламскую территорию от любых внешних вторжений и морального разложения. И если франки к концу XIII в. вполне очевидно уже истощили свои силы, монголы, наоборот, были самым опасным врагом, с каким когда-либо сталкивался мусульманский мир, чуждой силой, захватившей большую часть восточно-мусульманского мира и явно стремившейся расширить свои завоевания до Леванта. Ничего удивительного, что Ибн Таймиййа считал своей обязанностью мобилизовать все силы исламской религии против такой угрозы.

МАМЛЮКИ И ДЖИХАД: ОБЩИЙ ОБЗОР

Очевидно, что джихад, как оружие пропаганды и лозунг, объединяющий мусульман, вновь возродился при мамлюкских султанах. Эти грубые воины, относительно недавно появившиеся на Ближнем Востоке и принявшие ислам, идеально подходили для продвижения ясно очерченного и бескомпромиссного суннитского вероучения и для того, чтобы громить тех, кто выступал против него — будь то внешние враги- неверные (монголы, армяне или франки) или внутренние враги-еретики, такие как исма'илиты. Как замечает Сиван, Мамлюки впечатляющим образом возродили традиции джихада, процветавшие во второй половине ХП столетия.1 Мамлюки действительно считали себя наследниками достижений Саладина. Немаловажное значение имели и пропагандистские преимущества, когда Мамлюки противопоставляли свою позицию политике невмешательства своих предшественников Аййубидов.

Историческая обстановка усилила ксенофобию Мамлюков и их враждебность по отношению к последователям других религий. Прежде

464Ibn Taymiyya, Majmu' fatawa Shaykh al-Islam Ahmad b. Taymiyya, Riyadh, 1383, vol. XXVIII, p. 441-444.

всего,

весь

ранний

мамлюкский

период

над ними

нависала

угроза

со стороны

внушающих

ужас монголов,

вызывая

настоятельную

необходимость

защищать

государство

от

этого

грозного

врага.

Победа

над монгольской

армией

при Айн Джалуте

в

658/1260

г.

увеличила

престиж

Мамлюков,

и они

с готовностью

надели

мантию

защитников

«области

ислама».

Очевидно,

что

усилия Мамлюков

по ведению

джихад

а были

направлены

прежде

всего

против

монголов

(см. рис.

4.42 и

4.49),

но в моменты

передышки

на монгольском

фронте

они обращали

внимание

на франков.

Мамлюки

очень

хорошо понимали

вероятность

новых

Крестовых

походов

из Европы

на побережье

Сирии.

Отсюда

и их решительные

усилия,

направленные

на то,

чтобы

разрушить

до основания

многие

порты

и укрепления.

всего,

весь

ранний

мамлюкский

период

над ними

нависала

угроза

со стороны

внушающих

ужас монголов,

вызывая

настоятельную

необходимость

защищать

государство

от

этого

грозного

врага.

Победа

над монгольской

армией

при Айн Джалуте

в

658/1260

г.

увеличила

престиж

Мамлюков,

и они

с готовностью

надели

мантию

защитников

«области

ислама».

Очевидно,

что

усилия Мамлюков

по ведению

джихад

а были

направлены

прежде

всего

против

монголов

(см. рис.

4.42 и

4.49),

но в моменты

передышки

на монгольском

фронте

они обращали

внимание

на франков.

Мамлюки

очень

хорошо понимали

вероятность

новых

Крестовых

походов

из Европы

на побережье

Сирии.

Отсюда

и их решительные

усилия,

направленные

на то,

чтобы

разрушить

до основания

многие

порты

и укрепления.

Интерпретация джихада, предложенная Ибн Таймиййей, который и сам пережил монгольские вторжения, воплотила в себе необходимость очистить

«область ислама» от всех чуждых внешних элементов и вернуться к тому, что

воспринималось

как

изначальная

вера

первых

мусульман.

Как мы

увидим

в главе

5 и

6, антихристианские

полемические

труды

и антихристианские

политические

меры

характеризуют

раннемамлюкский

период.

Hyp

ад-дин,

Саладин

и их аййубидские

последователи

выросли

в мно-

гоконфессиональной

обстановке

Ближнего

Востока

и, как

правило,

не преследовали

восточных

христиан

на своих

территориях.

Ситуация

с

Мамлюками

была

в корне

иной. Недавнее

обращение

мамлюков

в ислам,

их отчужденность

от местного

населения

и узко

военное образование

предрасполагали

к куда

более

суровому отношению

к немусульманам.

Глубокий

кризис,

принесенный

в мусульманский

мир монголами,

разрушение

ими Багдада

и халифата

в 1258

г.

могли

только

обострить

подобное

отношение.

воспринималось

как

изначальная

вера

первых

мусульман.

Как мы

увидим

в главе

5 и

6, антихристианские

полемические

труды

и антихристианские

политические

меры

характеризуют

раннемамлюкский

период.

Hyp

ад-дин,

Саладин

и их аййубидские

последователи

выросли

в мно-

гоконфессиональной

обстановке

Ближнего

Востока

и, как

правило,

не преследовали

восточных

христиан

на своих

территориях.

Ситуация

с

Мамлюками

была

в корне

иной. Недавнее

обращение

мамлюков

в ислам,

их отчужденность

от местного

населения

и узко

военное образование

предрасполагали

к куда

более

суровому отношению

к немусульманам.

Глубокий

кризис,

принесенный

в мусульманский

мир монголами,

разрушение

ими Багдада

и халифата

в 1258

г.

могли

только

обострить

подобное

отношение.

Правильное толкование джихада, однако, должно было идти рука об руку с уважением к договору (зимма) с

«людьми Писания», жившими на мусульманских территориях. Но, похоже,

этот столь долго и высокопочитаемый мусульманами принцип в мамлюкский период оказался под угрозой, хотя он и был закреплен в исламском законе. Внесли ли франки свой вклад в этот всплеск враждебных чувств по отношению к восточным христианам (и евреям) в мамлюкской империи, мы обсудим в главе 6.