- •Крестовые походы

- •Взгляд с востока мусульманская перспектива

- •Москва — Санкт-Петербург

- •«Диля» 2008

- •X 45 Крестовые походы. Взгляд с Востока: мусульманская перспектива / Пер. С англ.

- •Предисловие

- •Благодарности

- •Об иллюстрациях

- •Замечания по поводу транскрипции и перевода

- •Комментарий к русскому переводу

- •Список сокращений

- •Глава 1 пролог

- •Введение

- •Подход к исследованию

- •Современные арабские научные подходы к исследованию крестовых походов

- •Что не получило освещения в данной книге

- •Особенности средневековых мусульманских источников

- •Степень доступности средневековых мусульманских источников

- •Книги на европейских языках о мусульманском аспекте крестовых походов

- •Переводы важнейших арабских источников

- •Крестовые походы: краткий исторический очерк

- •Введение: период, предшествовавший Крестовым походам

- •Первый Крестовый поход

- •Мусульманская реакция на Крестовые походы: первый этап

- •Саладин — 569-589/1174-1193 гг.

- •Третий и четвертый крестовые походы

- •Аййубиды, династия рода Саладина, 589-648/1193-1250 гг.

- •Мамлюки: изгнание франков из Леванта

- •Глава 2 первый крестовый поход и первоначальная реакция мусульманского мира на появление франков

- •Введение

- •Мусульманские источники по истории первого крестового похода

- •Общее состояние мусульманского мира накануне первого крестового похода

- •Опустошительные события 485-487/1092-1094 гг.

- •Ослабление мусульман как следствие религиозного раскола

- •Дух времени

- •Восточная перспектива: раскол среди сельджуков, 485-492/1092-1099 гг.

- •Анатолия в конце XI в.

- •Египетская перспектива, 487-492/1094-1099 гг.

- •Низаритский раскол

- •Фатимидская активность в Сирии и Палестине

- •Общий обзор состояния мусульманских стран накануне первого крестового похода

- •Сирия и палестина накануне первого крестового похода

- •Почему начался первый крестовый поход? — мусульманская интерпретация

- •Хроника событий первого крестового похода: мусульманские источники

- •Падение антиохии

- •Падение ма'аррат ан-ну'мана

- •Завоевание иерусалима

- •Отношение к евреям во время первого крестового похода

- •Восточные христиане во время первого крестового похода

- •Роль византииского императора в первом крестовом походе и в последующий период — мусульманская версия

- •Реакция мусульман на первый крестовый поход и возникновение франкских государств в леванте

- •Обзор событий 492-504/1099-1110 гг.

- •Вытеснение мусульманского населения

- •Экспансия крестоносцев и разобщенность мусульман, 491-518/1099-1124 гг.

- •Реакция египта

- •Реакция сельджуков

- •Региональная сирийская реакция на присутствие франков

- •Заключение

- •Глава 3 джихад в период 493-569/1100-1174 гг.

- •Введение: цели и структура главы

- •Выработка классической мусульманской теории джихада

- •Духовный джихад («великий джихад»)

- •Изменения в классической теории джихада

- •Реалии джихада в период, предшествовавший крестовым походам

- •Граница мусульманского мира с кочевниками-тюрками в средней азии

- •Граница мусульманского мира с византией

- •Отсутствие духа джихада в сирии и палестине

- •Развитие феномена джихада во времена крестовых походов

- •Первые пробные шаги к возрождению джихада

- •Зенги и падение эдессы

- •Начало второго крестового похода в 543/1148 г. — переломный момент в истории джихада

- •Правление нур ад-дина, 541-569/1146-1174 гг.

- •Религиозные аспекты правления нур ад-дина

- •Отношения между нур ад-дином и духовенством

- •Образ нур ад-дина в письменных источниках

- •Роль иерусалима в средневековом мусульманском мире

- •Роль иерусалима в пропаганде антикрестовых походов

- •Литература о джихаде во времена нур ад-дина Суфийская литература и «княжие зерцала»

- •Литература жанра «достоинства Иерусалима» (фада'ил ал-Кудс)

- •Молитвы и проповеди, посвященные джихаду

- •Специальные книги на тему джихада

- •Поэзия, восхваляющая добродетели джихада

- •Глава 4 джихад в период от смерти нур ад-дина и до падения акры (569-690/1174-1291 гг.)

- •Жизнь саладина: основные вехи

- •Джихад саладина: свидетельства средневековых мусульманских хронистов

- •Саладин и джихад в современной историографии

- •Саладин и иерусалим

- •Аййубидский период (589-647/1193-1249 гг.): историческое введение

- •Джихад в аййубидский период: пустое притворство?

- •Судьба иерусалима в аййубидский период

- •Способность проповедника поднять население на джихад

- •Общий обзор ведения джихада в аййубидский период

- •Мамлюкский период до падения акры, 648-690/1259-1291 гг.

- •Правление бейбарса, 648-676/1260-1277 гг.

- •Джихад в мамлюкской титулатуре: свидетельства монументальных надписей и документов канцелярий

- •Бейбарс и джихад: свидетельства хронистов

- •Отношение к джихаду военных и религиозных кругов в раннемамлюкский период

- •Джихад и падение акры в 690/1291 г.

- •Общие выводы

- •Теории сивана и кёаера

- •Глава 5 как мусульмане воспринимали франков: этнические и религиозные стереотипы

- •Вступление

- •Источники

- •Сочинения усамы и ибн джубайра — два источника, современных эпохе

- •Значение народной литературы

- •Мусульманский стереотип восприятия франков: формирование образа франка до начала крестовых походов

- •Позднесредневековые представления о франках в космографической и географической литературе

- •Изображение франков в средневековой народной литературе

- •Обзор отношения мусульман к франкам до 492/1099 г.

- •Две стереотипные характеристики франков: отсутствие личной гигиены и сексуальная распущенность

- •Отношение мусульман к франкам: сфера религии

- •Осквернение франками мусульманского священного пространства

- •Взгляд на религиозные постройки франков в мусульманском окружении

- •Захват франками мечети ал-акса и купола скалы

- •Франкская угроза хаджжу и священным городам аравии — мекке и медине

- •Общепринятое представление мусульман о нечистоте франков и распространяемом ими осквернении

- •Свидетельства мусульманской поэзии эпохи крестовых походов

- •Ритуальное очищение мусульманского пространства

- •Святая земля

- •Образ «другого»: что означает имя?

- •Христианский символ креста

- •Противопоставление символов креста и корана

- •Крест как символ несчастья для мусульман

- •Особая важность креста

- •Использование христианами изображений

- •Что мусульмане знали о христианстве

- •Мусульманская полемика и пропаганда о христианстве франков

- •Религиозное легковерие франков

- •Усиление антихристианской пропаганды во времена саладина

- •Значение великодушия саладина для мусульманской пропаганды

- •Значение церкви гроба господня

- •Взгляды мусульман на институт папства и превосходство халифата

- •Пропагандистское значение переписки мусульманских правителей

- •Уровень мусульманской полемики о франкском христианстве

- •Глава 6 особенности жизни в леванте в эпоху крестовых походов

- •Введение

- •Ландшафт франкской оккупации

- •Языковой барьер

- •Различия между франками

- •Взгляды мусульман на религиозные ордены крестоносцев

- •Взгляд мусульман на правящую верхушку франков

- •Вожди франков, удостоившиеся похвалы мусульманских авторов

- •Правители франков, которым мусульманские авторы дают нейтральную или неопределенную оценку

- •Предводители крестоносцев, порицаемые в мусульманских источниках

- •Общие замечания о взглядах мусульман на правящую франкскую верхушку

- •Женщины франков Молодые женщины

- •Женщины-воины

- •Женщины, путешествующие самостоятельно

- •Старые женщины

- •Образование

- •Медицина

- •Как повлияли мусульмане на образ жизни франков

- •Рыцарские ценности, общие для мусульманских и франкских рыцарей

- •Смешные стороны франкского рыцарства

- •Судьба мусульман под властью крестоносцев

- •Проблема беженцев

- •Отсутствие заботы о мусульманских кладбищах

- •Мусульмане под властью франков: лучше остаться или лучше уйти?

- •Взгляды мусульман на франкское правление

- •Франкское правосудие

- •Путешествия

- •Присвоение культовых сооружений противника

- •Как франки обращались с мусульманскими архитектурными памятниками

- •Отношение мусульман к христианским религиозным сооружениям

- •Случаи обращения в другую веру мусульман и франков

- •Свобода богослужения Мусульмане под властью франков

- •Разрушение религиозных памятников

- •Культурный обмен между мусульманами и европейцами: свидетельства мусульманского искусства и архитектуры

- •Архитектура

- •Повторное использование архитектурного декора зданий крестоносцев в памятниках мусульманской архитектуры

- •Свидетельства архитектуры Нур ад-дина

- •Аййубидская художественная работа по металлу с христианскими изображениями

- •Долгосрочные последствия контактов крестоносцев и мусульман

- •«Реальная политика»: дипломатия и торговля между мусульманами и франками

- •Торговля в период 492-690/1099-1291 гг.: свидетельства мусульманских источников

- •Торговля в аййубидский и мамлюкский периоды

- •Повлияло ли присутствие франков на отношение мусульман к восточным христианам?

- •Отношение к «людям Писания» в период до Крестовых походов

- •Подтолкнули ли крестоносцы мусульман к дискриминационным мерам против восточных христиан?

- •Период 492-583/1099-1187 гг.

- •Аййубидский период

- •Мамлюкский период

- •Европейская реакция

- •Общие соображения

- •Общие замечания о мусульманско-христианских отношениях после 690/1291 г.

- •Заключение

- •Глава 7 армии, оружие, доспехи и укрепления

- •Введение

- •Обзор исследований, посвященных военному делу крестоносцев

- •Цели данной главы

- •Специфика средневековых мусульманских источников

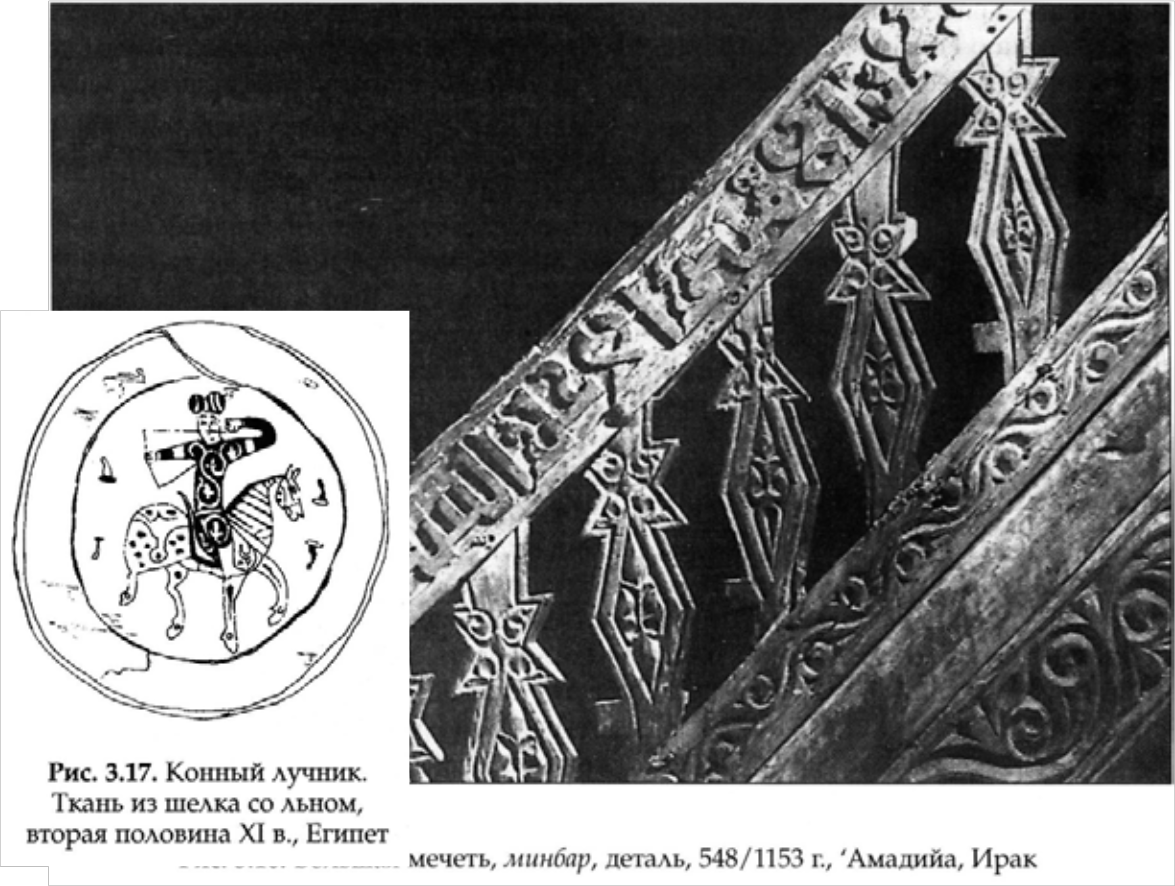

- •Свидетельства произведений искусства

- •Мусульманские руководства по военному делу Введение

- •Обзор мусульманских военных трактатов периода Крестовых походов

- •Военные трактаты мамлюкского времени

- •Литература жанра «княжих зерцал»

- •«Книга об управлении» Низам ал-мулка994

- •«Мудрость королевской славы» Йусуфа Хасса Хаджиба

- •Состав мусульманских армий во времена крестовых походов Введение

- •Тюркское наследие: сельджукские армии

- •Роль туркменов

- •Невольничьи войска

- •Фатимидские армии

- •Армии Саладина и его наследников Аййубидов

- •Армии Мамлюков

- •Военное образование и упражнения в верховой езде в мамлюкский период

- •Роль майдана

- •Военное искусство мамлюков

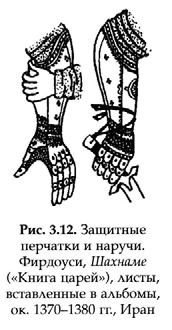

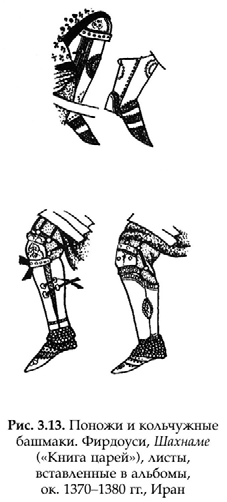

- •Вооружение и доспехи мусульман

- •Мечи и кинжалы

- •Палицы, топоры и другие виды тяжелого оружия

- •Доспехи

- •Взгляды Низам ал-мулка на церемониальную роль оружия и доспехов

- •Социальная роль вооружения и доспехов

- •Оборонительные сооружения леванта в XII и XIII вв. Общие положения

- •Франкские замки и укрепленные пункты

- •Мусульманский взгляд на франкские замки и укрепления

- •Отдельные замки крестоносцев: какими их видели мусульмане

- •Мусульманские укрепления

- •Мусульманские цитадели

- •Мусульманские замки

- •Мусульманские пристройки к замкам крестоносцев

- •Замки ассасинов

- •Общие черты военной архитектуры мусульман и крестоносцев

- •Новые исследования, посвященные мусульманским замкам

- •Роль тюркской конницы

- •Уклонение от стычек и использование военных хитростей

- •Важность хорошего командования

- •Мусульманская армия на марше

- •Сражения Введение

- •Боевой порядок мусульманских армий

- •Ведение осад Введение

- •Осадные орудия

- •Как приготовить отличный нафт, чтобы метать его с помощью манджаника

- •Ведение осад

- •Мусульманские сообщения об отдельных осадах

- •Осада Александрии сицилийским флотом в 570/1174-1175 г.

- •Осада Карака в 580/1184-1185 г.

- •Осада Сахйуна в 584/1188 г.

- •Осада Акры в 586/1190-1191 г.

- •Осада Кесарей в 663/1265 г.

- •Осада Крак де Шевалье в 669/1270-1271 г.

- •Осада Маркаба в 683/ 1285 г.

- •Общие замечания

- •Свидетельства трех мусульманских произведений искусства

- •Баптистерий (купель) Святого Людовика

- •Сельджукское блюдо

- •Другие аспекты ведения войны Набеги и засады

- •Обращение с пленными

- •Военно-морское дело

- •Отношение мусульман к морю в период Крестовых походов

- •Типы кораблей

- •Значение франкского флота в начальный период Крестовых походов и пренебрежение мусульман морскими вопросами

- •Фатимиды и флот

- •Морская политика мусульманских лидеров в период 1100-1174 гг.

- •Взгляды мусульман на флот крестоносцев

- •Саладин и военно-морские силы

- •Оценка военно-морской стратегии Саладина

- •Военно-морской флот в мамлюкский период

- •Бейбарс и военно-морской флот

- •Последние наступательные действия Малмюков против крестоносцев

- •Связь между войной на море и осадным делом в мамлюкский период

- •Мусульманский военный флот в народном эпосе

- •Общие соображения о морских аспектах конфликта между мусульманами и крестоносцами

- •Взгляд военных историков

- •Об исторической ценности мусульманских источников, касающихся ведения войны

- •Глава 9 эпилог: наследие крестовых походов

- •Введение

- •Развитие интереса мусульман к феномену крестовых походов

- •Эволюция мифа о саладине

- •Современное воплощение мусульманского антикрестового похода: анализ нескольких частных случаев

- •Труды Сейида Кутба

- •Хизбалла (Хизб Аллах) и другие радикальные группировки

- •Исламская партия освобождения (Хизб ат-тахрир ал-ислами)

- •Параллели между Иерусалимским королевством крестоносцев и современным государством Израиль

- •Ливийская антизападная пропаганда

- •Некоторые общие рассуждения

- •Махмуд дарвиш: напоминание для забывчивых

- •Заключение

- •Хронологический список наиболее важных мусульманских средневековых авторов, упомянутых в книге

- •Библиография Источники

- •Переводы источников

- •Литература

- •Комментарий автора

- •Рисунки

- •Источники иллюстраций

- •Словарь исламских терминов

- •Словарь арабских военных терминов

- •Хронологический список наиболее важных событий до падения акры в 690/ 1291 г.

- •Аййубиды Дамаска

- •Мамлюки, 648-922/1250-1517 (Египет и Сирия) — до падения Акры

- •Оглавление

- •Глава 1

- •Глава 4

- •Глава 7

- •Глава 9

Отсутствие духа джихада в сирии и палестине

Во

второй

половине

X в.

арабский

географ

Ибн Хаукал,

чье

испанское

происхождение,

несомненно,

усугубляло

его

заинтересованность,

выразил

сожаление

по поводу

прекращения

джихад

а.211

Этот

критический

отзыв

был

повторен

еще

более

зна-

менитым

арабским

автором

ал-Мукаддаси,

который,

говоря

о Сирийской

провинции,

жаловался,

что

Во

второй

половине

X в.

арабский

географ

Ибн Хаукал,

чье

испанское

происхождение,

несомненно,

усугубляло

его

заинтересованность,

выразил

сожаление

по поводу

прекращения

джихад

а.211

Этот

критический

отзыв

был

повторен

еще

более

зна-

менитым

арабским

автором

ал-Мукаддаси,

который,

говоря

о Сирийской

провинции,

жаловался,

что

«жители относятся к джихаду без энтузиазма и не проявляют должных усилий в борьбе с врагом».212

Когда крестоносцы в 1099 г. достигли Святой земли, казалось, что разобщенный и снедаемый распрями мусульманский мир похоронил саму мысль о джихаде в самых глубоких тайниках своего сознания. Теперь идеологическое превосходство принадлежало крестоносцам.

Развитие феномена джихада во времена крестовых походов

Наши знания о развитии идеи джихада в мусульманском мире во время Крестовых походов значительно расширились с выходом в 1968 г. очень серьезной, новаторской книги Эммануэля Сивана «Ислам и Крестовые походы», написанной на французском языке и целиком посвященной этой теме.213 С помощью подробного анализа целого ряда средневековых арабских литературных источников автор прослеживает развитие джихад а как идеологии и как пропагандистской системы и исследует его роль в про- тивостоянии Крестовым походам со стороны мусульман. Большая часть аргументов, приведенных Сиваном, до сих пор не утратила своей значимости,

Цит. по: Sivan, L'lslam, p. 13.

Sivan, L'lslam, p. 13.

Е. Sivan, L'Islam et la Croisade, Paris, 1968.

хотя, как и следовало ожидать, ученые могут и не соглашаться с ним в отношении некоторых вопросов, в частности, как мы увидим в дальнейшем, некоторые обращают особое внимание на пропасть между пропагандой и политической реальностью своего времени. Как сказал о джихаде Хэмфрис:

«Идея

джихада

— достаточно

пластичная

вещь,

которая

может

быть

использована

различными

способами

для

достижения

различных

целей».214

«Идея

джихада

— достаточно

пластичная

вещь,

которая

может

быть

использована

различными

способами

для

достижения

различных

целей».214

Сиван утверждает, что широкое использование идеи джихад а как инструмента в борьбе против крестоносцев началось во времена Зенги (ум. в 539/1114 г.), и это, несомненно, справедливо. 215

Тем не менее необходимо более подробно

рассмотреть реакцию религиозных кругов Сирии и Палестины на надвигающуюся угрозу со стороны крестоносцев, поскольку было бы неверным предполагать, что в период между падением Иерусалима в 482/1099 г. и отвоеванием Эдессы мусульманами в 539/1144 г. идеи джихад а никак себя не проявляли. Судя по всему, мы не погрешим против истины, если скажем, что среди представителей религиозных классов анти- франкские настроения и стремление объявить джихад против завоевателей никогда не угасали. Проблема состояла в том, как найти способ вселить такое же религиозное рвение в души военных лидеров того времени.

Политическая ситуация в Сирии и Палестине в первые десятилетия XII в. не способствовала

сплоченности мусульман и их единству в военных делах. Напротив, это был период децентрализации власти, на протяжении которого как тюркские военачальники, так и франкские правители стремились прочно закрепиться в городских центрах. Периодически, когда земли Сирии и Палестины подвергались угрозе извне, они объединялись вопреки религиозным различиям. Религиозная идеология не играла никакой роли в образовании этих краткосрочных прагматических союзов, создававшихся для защиты своих территориальных интересов.

Во время Первого Крестового похода любые призывы к джихад у были обращены, в первую очередь, к суннитскому халифу в Багдаде. Ожидалось, что именно он начнет джихад, ведь именно он имел законное право провозгласить джихад против франков. 216 Именно это и имели в виду различные делегации, направлявшиеся в Багдад в самом начале Первого

R. S. Humphreys, Ayyubids, Mamluks, and the Latin East in the thirteenth century, in Mamluk Studies Review, 2 (1998), p. 4.

Sivan, L'Islam, p. 44.

См. обсуждение этого вопроса в статье A. Noth, Heiliger Katnpf(Gihad) gegen die Franken: Zur Position der Kreuzzuge im

Rahmen der Islamgeschichte, Saeculum, 37 (1986), S. 243.

Крестового похода, как уже было отмечено в главе 1. Несмотря на то, что сельджукские султаны ограничивали деятельность халифов, предпочитая, чтобы те оставались лишь номинальными правителями и не вмешивались в текущие политические дела, сирийские религиозные лидеры, прибывавшие в Багдад просить помощи против франков, видимо, считали, что именно халиф является их главной надеждой. Однако вопреки их ожиданиям не было предпринято ни одной военной кампании, организованной по инициативе халифа, хотя из ряда источников известно, что некоторые халифы, например, ал-Мустаршид и ар-Рашид, все-таки выступали в поход со своими армиями.217

Кто же еще мог поднять знамя джихада против франков? Несомненно, если следовать букве мусульманского закона, военная аристократия, управлявшая Сирией в XII в., не была обязана вести джихад. Ни один из ее представителей не был законным правителем. Все они захватили власть силой. Иными словами, они могли вести джихад, но не были обязаны делать это.218Главная идея джихада заключалась в личной инициативе и личном вознаграждении, которое каждый мусульманин должен был получить от Бога за свою воинскую доблесть. 219 Видимо, когда в источниках встречаются такие термины, как мутатавви'а («добровольцы»), это относится к тем воинам, которые в прежние времена жили в рибатах на границах мусульманского мира и вели джихад против неверных на свои собственные средства. Несомненно, присутствие именно таких добровольцев (муджахидун) упоминается при падении Антиохии в 491/1098 г., когда они сражались за «Божественную награду и ища мученической кончины».220

217Encyclopaedia of Islam, second edition: Al-Mustarshid.

218См.: Noth, Heiliger Kampf, S. 250.

219Ibid., S. 251-252.

Ibn al-Athir, Kamil, vol. X, p. 190.

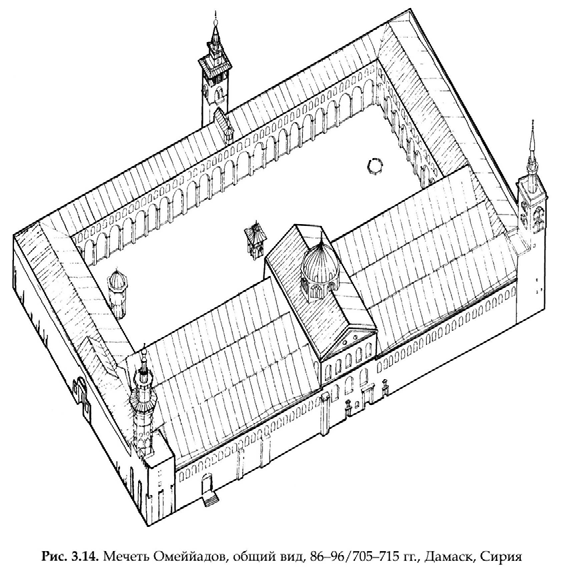

Как мы уже видели, после падения Иерусалима лишь немногие в ужасе возвысили свой голос, и еще меньшее число извлекли какие-либо моральные уроки из этой потери. Единственным исключением среди всеобщей летаргии и безразличия был сирийский законовед ас-Сулами, проповедовавший в мечети Омеййадов в Дамаске в первые годы после падения Иерусалима. В своих проповедях он призывал мусульман сплотиться против врага, то есть крестоносцев. Он утверждал, что поражение мусульман было Божьей карой за пренебрежение своими религиозными обязанностями и, в первую очередь, — за отказ от джихада.

Не следует забывать, что сохранившийся до наших дней труд ас-Сулами называется «Книга о Священной войне» (рис. 3.15). И действительно, идея джихад а лежит в основе того, что говорится в этой книге. Автор убежденно заявляет, что причиной торжества крестоносцев было безразличное отношение мусульман к присутствию франков и пренебрежение своим священным долгом, то есть джихадом. По мнению ас-Сулами, отказ от джихада, из-за чего он так сильно скорбел, был явлением, характерным не только для его собственного времени и не только для Сирии. Это началось с того момента, когда халифы впервые пренебрегли своими религиозными обя-

занностями, требовавшими каждый год совершать хотя бы один поход на территорию неверных. С точки зрения ас-Сулами, это было частным проявлением общего явления — религиозного и морального упадка среди мусульман, — которое, как он утверждал, привело к разобщенности и позволило врагам ислама перейти в наступление и начать захватывать мусульманские земли.

Предлагавшийся ас-Сулами выход из этой гибельной ситуации заключался

в нравственном «перевооружении» для того, чтобы остановить процесс духовной деградации мусульман. Нападения крестоносцев были и наказанием, и исходящим от Бога предупреждением мусульманам, чтобы они вернулись «на путь истинный». По словам ас-Сулами, ведение джихад а против неверных является всего лишь фикцией, если ему не предшествует

«великий джихад» (ал-джихад ал-акбар) против собственной низменной сущности; он подчеркивал, что для успеха первого необходимо сначала за- вершить второй. И он призывал мусульманских правителей подать личный пример. Таким образом, личная духовная борьба была безусловным требованием, которое должно было быть выполнено прежде, чем начать войну с франками.221

Судя по всему, слова ас-Сулами, произнесенные им в мечети с минбара (рис. 3.16) и сохранившиеся в его «Книге о Священной войне», не получили широкого отклика среди единоверцев и не затронули ни одной струны в сердцах мусульманских правителей и военачальников в период апогея крестоносной экспансии в начале XII в. Идея джихада продолжала жить в богословских кругах, но ей по-прежнему недоставало подкрепления полноценными военными действиями под энергичным руководством мусульманских военачальников: союз между религиозными классами и военными все еще ждал своего создателя.

Возможно, призывы ас-Сулами не остались совсем незамеченными, и после

него другие проповедники продолжали громогласно вещать с кафедр. Источники не дают нам никакой информации о событиях, происходивших в период 1110-1130 гг., но даже если и имела место сильная локальная реакция среди некоторых представителей духовенства, она не была подкреплена желанием политических и военных вождей того времени действовать слаженным образом. Даже если богословские круги времен ас-Сулами и пропагандировали идею джихад а, это не обязательно означает, что военные лидеры того периода как-то реагировали на их речи и сочинения. Сам факт появления воодушевленных поэм о джихаде, написанных после потрясения, вызванного Первым Крестовым походом, вовсе не указывает на то, что те, кому они были адресованы, поднялись на борьбу и повиновались пламенным призывам поэтов.

Для того чтобы пропаганда джихада стала по-настоящему эффективным

оружием, был необходим прочный и сознательный союз между религиозными

Е. Sivan, «La genese de la contre-croisade», ]A, 254 (1966), p. 199-204.

классами и военными лидерами. Это оказалось невозможным до второй четверти XII столетия.

Едва ли заслуживает названия джихада ряд военных походов в Сирию (например, походы наместника Мосула Маудуда в 503-507/1110-1113 гг.), направлявшихся с востока сельджукского царства под командованием тюркских военачальников в первые десятилетия XII в., равно как нельзя было их назвать и общемусульманскими кампаниями. Это были плохо организованные, разнородные, эфемерные альянсы соперничающих

князьков и военных вождей, а вовсе не объединенные мусульманские силы, и, как и следовало ожидать, большая их часть потерпела неудачу и была рассеяна. Освобождение Иерусалима не имело никакого значения для подобных правителей в этот период.