- •1. Определение, классификация, этиология, патогенез внебольничной пневмонии.

- •2. Клиническая картина внебольничной пневмонии. Основные шкалы оценки тяжести внебольничной пневмонии (вп).

- •3. Антибактериальная терапия внебольничной пневмонии в зависимости от тяжести течения, показания для госпитализации пациентов в стационар.

- •4. Диагностика внебольничной пневмонии

- •5. Дифференциальная диагностика внебольничной пневмонии. Понятие «медленно разрешающейся пневмонии».

- •6. Осложнения внебольничной пневмонии: классификация, причины, методы диагностики.

- •7. Определение, классификация, этиология, патогенез нозокомиальной пневмонии.

- •8. Особенности антибактериальной терапии нозокомиальной пневмонии

- •9. Хобл: определение, актуальность, патогенез.

- •10. Хобл: современная классификация, факторы риска, клиническая картина.

- •11. Фармакотерапия хобл стабильного течения в зависимости от стадии заболевания.

- •12. Понятие «обострение хобл», причины, фармакотерапия

- •13. Нефармакологические методы лечения хобл. Профилактика обострений хобл.

- •14. Бронхиальная астма: определение, факторы, влияющие на ее развитие и проявление, классификация.

- •15. Патогенез бронхиальной астмы. Клиническая картина бронхиальной астмы.

- •16. Принципы терапии бронхиальной астмы.

- •17.Фармакотерапия бронхиальной астмы в период обострения в зависимости от тяжести обострения.

- •18. Диагностика бронхиальной астмы.

- •19. Бронхоэктазии: определение, патогенез, классификация.

- •I. Анатомическая

- •II. Патоморфологическая

- •III. Этиопатогенетическая

- •20. Клиническая картина бронхоэктазий.

- •21. Диагностика бронхоэктазий.

- •22. Бронхоэктазии: лечение в период обострения. Профилактика обострений.

- •23. Абсцесс легкого: определение, классификация, этиология.

- •24. Абсцесс легкого: фармакотерапия, показания к хирургическому лечению.

- •25. Плевральный выпот: определение, патогенез, классификация.

- •26. Плевральный выпот: причины, клиническая картина, диагностический алгоритм.

- •27. Диффузные паренхиматозные заболевания легких: определение, факторы риска, классификация.

- •28. Диффузные паренхиматозные заболевания легких: клиническая картина, диагностика.

- •29. Лечение саркоидоза.

- •30. Современная терапия идиопатического легочного фиброза (илф).

- •31. Хроническое легочное сердце: определение, патогенез, классификация.

- •32. Хроническое легочное сердце: терапия в зависимости от этиологии

- •Лечение хобл

- •33. Аллергические заболевания: этиология, патогенез, классификация.

- •34. Клиническая картина хронической крапивницы и ангионевротического отека.

- •35. Лечение анафилактического шока.

- •36. Дыхательная недостаточность: патогенез, классификация, показания к длительной кислородотерапии.

- •1. По механизму

- •2. По скорости развития

- •3. По степени тяжести

- •37. Классификация гипертонической болезни. Алгоритм обследования пациента с синдромом артериальной гипертензии.

- •38. Дифференциальный диагноз синдрома артериальной гипертензии.

- •39. Классификация симптоматических артериальных гипертензий. Диагностика ренальных гипертензий. Вазоренальная гипертензия.

- •40. Феохромоцитома. Диагностика, диф. Диагноз. Купирование феохромоцитарного криза

- •41. Первичный гиперальдостеронизм. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение.

- •42. Артериальные гипертензии, связанные с патологией сердечно-сосудистой системы. Коарктация аорты. Клинические особенности, диагностика.

- •43. Осложнения артериальной гипертензии, методы их диагностики.

- •44. Лечение гипертонической болезни (немедикаментозные подходы и медикаментозное лечение). Тактика назначения гипотензивных средств.

- •45. Понятие о кардиоваскулярном риске. Пути снижения кардиоваскулярного риска.

- •1. Прекращение курения табака.

- •2. Соблюдение норм здорового питания.

- •47. Дифференциальный диагноз болевого синдрома в груди. Кардиальные причины боли в груди.

- •48. Дифференциальный диагноз болевого синдрома в груди. Внекардиальные причины боли в груди.

- •49. Клинические проявления, диагностика стенокардии напряжения. Лечение стабильной стенокардии.

- •51. Инфаркт миокарда. Классификация. Клиническая картина (типичные клинические проявления, атипичные формы). Лабораторная и инструментальная диагностика.

- •52. Ведение больного с инфарктом миокарда на разных этапах лечения.

- •53. Дифференциальный диагноз острой боли в груди.

- •54. Осложнения инфаркта миокарда (кардиогенный шок, отек легких, разрывы миокарда). Клинические проявления, диагностика, принципы лечения.

- •55. Осложнения инфаркта миокарда (эмболические осложнения, нарушения ритма сердца, синдром Дресслера). Клинические проявления, диагностика, принципы лечения.

- •56. Острый коронарный синдром. Варианты. Тактика ведения больных.

- •57. Миокардиты: классификация, диагностика.

- •58. Дифференциальный диагноз миокардита в зависимости от ведущего клинического синдрома. Лечение миокардита.

- •59. Классификация кардиомиопатий. Дилатационная кардиомиопатия. Клинические проявления, дифференциальный диагноз. Лечение.

- •61. Дифференциальный диагноз рестриктивных болезней миокарда.

- •62. Перикардиты. Классификация. Дифференциальный диагноз перикардиального выпота.

- •63. Констриктивный перикардит. Причины. Дифференциальный диагноз. Лечение.

- •64. Тампонада сердца: причины, клинические проявления, диагностика, неотложная помощь

- •65. Экстрасистолия. Причины. Алгоритм обследования пациента с экстрасистолией. Тактика ведения.

- •66. Пароксизмальные наджелудочковые тахикардии. Причины. Диагностика. Купирование пароксизмальной наджелудочковой тахикардии.

- •67. Пароксизмальная желудочковая тахикардия. Причины. Клинические проявления. ЭкГдиагностика. Купирование.

- •68. Современные подходы к ведению больных с пароксизмальными тахикардиями.

- •69. Фибрилляция предсердий. Дифференциальный диагноз. Лечение.

- •1. Если субъективные симптомы не выражены:

- •1. Удержание синусового ритма:

- •2. Контроль частоты желудочкового ритма:

- •70. Нарушения проводимости сердца. Классификация. Причины. Диагностика. Показания к имплантации искусственного водителя ритма.

- •71. Синдром Морганьи-Эдамса-Стокса. Дифференциальный диагноз.

- •72. Хроническая сердечная недостаточность. Медицинское и социальное значение. Классификация хронической сердечной недостаточности. Диагностика.

- •73. Хроническая сердечная недостаточность: дифференциальный диагноз и лечение сердечной недостаточности со снижением фракции выброса.

- •74. Дифференциальный диагноз, лечение, профилактика сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса.

- •75. Причины и клинические варианты острой сердечной недостаточности.

- •76. Лечение острой сердечной недостаточности.

- •77. Дифференциальный диагноз суставного синдрома

- •78. Острая ревматическая лихорадка: особенности суставного синдрома, варианты поражения сердца. Диагностические критерии острой ревматической лихорадки.

- •79. Лечение острой ревматической лихорадки. Вторичная профилактика.

- •80. Инфекционный эндокардит. Этиология. Группы риска. Клинические проявления. Диагностика.

- •81. Лечение инфекционного эндокардита.

- •82. Дифференциальный диагноз лихорадки неясного генеза.

- •83. Недостаточность митрального клапана. Причины. Клинические проявления. Осложнения. Дифференциальный диагноз. Показания к хирургическому лечению.

- •84. Митральный стеноз. Клинические проявления. Дифференциальный диагноз. Осложнения. Показания к хирургическому лечению.

- •85. Недостаточность аортального клапана. Клинические проявления. Дифференциальный диагноз. Показания к хирургическому лечению.

- •86. Аортальный стеноз. Клинические проявления. Дифференциальный диагноз.

- •87. Ревматоидный артрит: особенности суставного синдрома, лабораторная и рентгенологическая диагностика. Диагностические критерии ревматоидного артрита.

- •88. Висцеральные проявления ревматоидного артрита. Синдром Фелти. Синдром Стилла.

- •89. Лечение ревматоидного артрита.

- •90. Подагра: особенности суставного синдрома, висцеральные проявления, лабораторная и рентгенологическая диагностика.

- •91. Подагра. Дифференциальный диагноз. Лечение.

- •92. Анкилозирующий спондилит: клинические проявления, рентгенологическая диагностика. Принципы лечения.

- •5. Другие симптомы:

- •4. Бмарп

- •93. Дифференциальный диагноз синдрома боли в спине.

- •94. Реактивный артрит: этиология, особенности суставного синдрома, внесуставные проявления, лабораторная диагностика.

- •95. Реактивный артрит: дифференциальный диагноз, лечение.

- •96. Остеоартроз. Факторы риска. Клинические проявления. Дифференциальный диагноз.

- •97. Лечение остеоартроза.

- •1)Симптоматические лекарственные средства быстрого действия

- •2) Симптоматические лекарственные средства медленного действия

- •98. Общие черты системных заболеваний соединительной ткани.

- •99. Системная красная волчанка: клинические проявления, лабораторная диагностика.

- •2. Поражения кожи и слизистых оболочек:

- •100. Системная красная волчанка: дифференциальный диагноз, принципы лечения.

- •101. Системная склеродермия: клинические проявления, диагностика, дифференциальный диагноз, принципы лечения.

- •102. Дерматомиозит: клинические проявления, диагностика, дифференциальный диагноз, принципы лечения.

- •103. Болезнь Шегрена: клинические проявления, диагностика, принципы лечения.

- •104. Классификация системных васкулитов.

- •105. Узелковый полиартериит: клинические проявления, диагностика, дифференциальный диагноз.

- •106. Гранулематоз Вегенера: клинические проявления, диагностические критерии, дифференциальный диагноз.

- •107. Синдром Гудпасчера. Патогенез, клинические проявления, диагностика.

- •108. Принципы лечения системных васкулитов.

- •109.Сд 1 типа. Патогенез. Особенности клиники. Лабораторная диагностика

- •110.Сд 2 типа. Группа риска. Глюкозотолерантный тест. Патогенез сд 2 типа. Особенности клиники.

- •111.Синдром гипергликемии. Критерии диагностики сд. Роль НвА1с и с-пептида в диагностике сд.

- •112.Синдром» полидипсии и полиурии». Дифференциальная диагностика (несахарный диабет, первичный гиперальдостеронизм, сахарный диабет).

- •113.Понятие о микро - и макроангиопатиях. Классификация диабетической нефропатии. Критерии диагноза. Лечение.

- •114.Диабетическая нейропатия (периферическая, автономная). Клинические проявления. Методы лечения.

- •115.Диета при сд. Принцип расчета суточной калорийности пищи. Понятие о хе. Особенности питания пациентов с сд 1 и 2типов.

- •116.Лечение сд 2 типа. Группы препаратов. Основной механизм действия препаратов. Показания и противопоказания.

- •117.Лечение сд инсулином. Показания к назначению инсулина. Принцип схемы «базис-болюс». Понятие о целевых значениях гликемии.

- •118.Кетоацидотическая кома. Основные причины. Патогенез развития. Клинико – лабораторная диагностика. Принципы лечения.

- •119.Гипогликемический синдром. Причины и патогенез развития. Клинико – лабораторная диагностика. Оказание неотложной помощи.

- •121. Болезнь Грейвса. Патогенез. Клинические проявления, осложнения. Методы диагностики.

- •122. Лечение болезни Грейвса. Особенности консервативного, оперативного лечения и лечения радиоактивным йодом.

- •123. Синдром гипотиреоза. Причины развития. Лабораторная диагностика.

- •124. Первичный гипотиреоз. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •125. Надпочечниковая недостаточность (первичная и вторичная). Причины. Диагностика.

- •126. Надпочечниковая недостаточность. Клинико – лабораторные синдромы. Принципы заместительной терапии.

- •127. Гиперкортицизм (актг- зависимый и актг- независимый). Клинические синдромы. Лабораторная диагностика.

- •1. Эндогенный: вследствие чрезмерного синтеза гкс надпочечниками:

- •1) Актг-независимый гиперкортицизм (первичный гиперкортицизм):

- •128. Пищеводные и внепищеводные проявления гастроэзофагеальнойрефлюксной болезни (гэрб). Диагностические критерии гэрб.

- •129. Гастроэзофагеальнаярефлюксная болезнь. Клиническая картина. Методы диагностики. Основные принципы лечения.

- •130. Принципы лечения больных гэрб (особенности питания, медикаментозная терапия, продолжительность, дозировки, противопоказания). Пищевод Баррета.

- •131. Синдром дисфагии (ротоглоточная и пищеводная). Дифференциальная диагностика заболеваний, сопровождающихся дисфагией. Тактика ведения пациентов с синдромом дисфагии.

- •132. Перечислить методы диагностики инфицирования Helicobacter pylori, указать какие из них могут быть применены для верификации эффективности эрадикации Helicobacter pylori.

- •134. Хронический гастрит: диагностические критерии, принципы терапии. Дифференциальный диагноз между функциональной диспепсией и хроническим гастритом.

- •136. Язвенная болезнь. Принципы лечения. Осложнения язвенной болезни желудка и дпк, клиника, диагностика.

- •137. Язвенный колит. Основные синдромы. Классификация. Диагностические критерии. Дифференциальный диагноз с болезнью Крона, синдромом раздраженного кишечника, колоректальным раком.

- •140. Современные проявления об этиологии, патогенезе, клинических проявлениях синдрома раздраженного кишечника. Диагностические критерии срк. Принципы терапии больных срк.

- •141. Дифференциальная диагностика желтух (надпеченочная, печеночная, подпеченочная).

- •142. Желчнокаменная болезнь: классификация, клиника, осложнения, диагностика и лечение.

- •2 Стадия. Клиническая.

- •1. Дисфункция желчного пузыря

- •2. Дисфункция желчного сфинктера Одди

- •146. Хронически вирусные гепатиты. Диагностические критерии.

- •147. Описторхоз. Основные симптомы и синдромы. Диагностические критерии. Принципы лечения: подготовка к дегельминтизации и методика проведения дегельминтизации.

- •148. Диагностические критерии аутоиммунного гепатита: клинические и лабораторные особенности, серологические маркеры, принципы лечения.

- •149. Алкогольная болезнь печени. Диагностические критерии. Лабораторноинструментальные методы диагностики. Особенности ведения и лечения больных.

- •150. Неалкогольный стеатогепатит. Этиология. Патогенез. Особенности клинической картины. Лабораторно-инструментальные методы диагностики. Принципы терапии.

- •151. Дифференциальный диагноз между хроническим гепатитом и циррозом печени. Лечение больных циррозом печени при наличии отечно-асцитического синдрома.

- •152. Цирроз печени. Основные клинические синдромы. Лабораторно-инструментальные методы диагностики. Критерии степени компенсации цирроза печени (по Чайлд-Пью).

- •153. Цирроз печени. Основные клинические синдромы. Лечение.

- •154. Печеночная энцефалопатия. Патогенез. Клинические симптомы. Методы диагностики. Стадии пэ. Тактика ведения больных, профилактика и лечение.

- •155. Болезнь Вильсона – Коновалова. Этиология, патогенез. Диагностические критерии. Особенности лечения.

- •156. Первичный билиарный цирроз печени (пбц). Диагностические критерии. Осложнения. Особенности ведения и лечения больных пбц.

- •157. Хронический панкреатит. Классификация tigar-o. Основные клинические синдромы. Методы диагностики. Основные принципы лечения (препараты, дозировка, продолжительность приема.

- •158. Современные представления об этиологии и патогенезе острого гломерулонефрита.

- •159. Клиническая картина и диагностика острого гломерулонефрита.

- •160. Лечение при остром и хроническом гломерулонефрите.

- •161. Диагностика хгн, вопросы дифференциальной диагностики.

- •162. Дать понятие нефротического синдрома. Этиология и патогенез нс.

- •163. Лечение нефротического синдрома.

- •166. Амилоидоз почек. Этиология вторичного амилоидоза.

- •167. Диагностика амилоидоза. Лечение первичного и вторичного амилоидоза.

- •168. Дать понятие диабетической нефропатии, классификация диабетической нефропатии.

- •169. Ранняя диагностика диабетической нефропатии, лечение диабетической нефропатии.

- •170. Особенности поражения почек при миеломной болезни.

- •171. Поражение почек при синдроме Гудпасчера, дифференциальная диагностика.

- •172. Поражение почек при гранулематозе Вегенера, вопросы дифференциальной диагностики.

- •173. Поражение почек при болезни Шенлейна- Геноха, дифференциальная диагностика.

- •174. Дать понятие гематурии. Причины гематурии.

- •175. Клиническая картина и диагностика хронического пиелонефрита.

- •176. Дать понятие протеинурии, виды протеинурии. Патогенез протеинурии.

- •177. Поражение почек при скв, вопросы дифференциальной диагностики.

- •178. Острые лейкозы: определение, этиология, цитопатогенез, клиника.

- •179. Острые лейкозы: лабораторно-инструментальная диагностикна, принципы и этапы лечения.

- •180. Дифференциальный диагноз при панцитопении

- •181. Хронический лимфолейкоз: определение, этиология, цитопатогенез, клиника.

- •182. Хронический лимфолейкоз: лабораторно-инструментальная диагностика, принципы лечения.

- •183. Дифференциальный диагноз лимфоаденопатий

- •184. Хронический миелолейкоз: определение, этиология, цитопатогенез, клиника.

- •Критерии фазы акселерации и бластного криза

- •185. Хронический миелолейкоз: лабораторно-инструментальная диагностика, принципы современного лечения.

- •186. Дифференциальный диагноз при спленомегалии

- •188. Дифференциальный диагноз при эритроцитозах

- •189. Множественная миелома: определение, цитопатогенез, клиника.

- •190. Множественная миелома: лабораторно-инструментальная диагностика, основные критерии диагностики, принципы лечения.

- •191. Лимфогранулематоз: определение, патогенез,клиника

- •192. Лимфогранулематоз: лабораторно-инструментальная диагностика, принципы лечения.

- •193. Нарушения гемостаза, типы кровоточивости. Классификация геморрагических диатезов.

- •194. Геморрагический васкулит: определение, этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения.

- •195. Нарушение тромбоцитарного гемостаза: проявления, диагностика, тромбоцитопении и тромбоцитопатии.

- •196. Диагностика и принципы лечения аутоиммунной тромбоцитопении

- •197. Гемофилия: определение, тип нарушения гемостаза, клиника

- •198. Гемофилия: лабораторная диагностика, лечение, остановка кровотечения при гемофилии

- •199. Классификация гемолитических анемий. Признаки гемолиза эритроцитов (клинические и лабораторные)

- •200. Аутоиммунная гемолитическая анемия: причины, диагностика, клинико-лабораторные показатели, лечение.

- •201. Апластическая анемия: причины, клиника, диагностика, основные направления лечения.

- •202. Причины, клиника в12-дефицитной анемии, обмен витамина в12

- •203. Диагностика в12-дефицитной анемии, лечение

- •204. Причины, клиника железодефицитной анемии, обмен железа

- •205. Диагностика (клинические и лабораторные критерии) и лечение железодефицитной анемии.

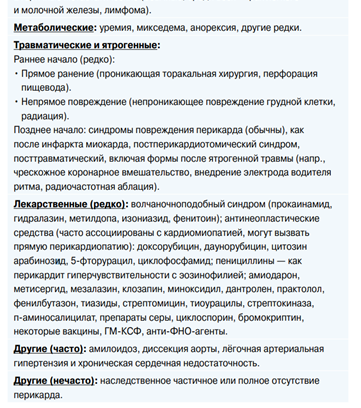

62. Перикардиты. Классификация. Дифференциальный диагноз перикардиального выпота.

Перикардит — полиэтиологическое инфекционное или неинфекционное (асептическое) воспаление перикарда.

1. По этиологии:

I Идиопатические перикардиты

II. Инфекционные перикардиты

1. Бактериальные

1.1. Пиогенные бактерии (пневмококк, стрептококк, стафилококк,

нейссеоиа, легионелла)

1.2. Микобактерии туберкулеза и другие микобактерии

1.3. Бактерии, вызывающие специфические инфекционные заболевания

(брюшной тиф, дизентерия, бруцеллез, чума, сибирская язва,

сальмонеллез, туляремия и др.)

1.4. Хламидии. в том числе вызывающие пситтакоз

2. Вирусные

2.1. Вирус Коксаки А и В. ECHO

2.2. Вирус гриппа

Z3. Вирус иммунодефицита человека

2.4. Вирусы гепатита А, В. С

2.5. Вирус инфекционного мононуклеоза

2.8. Аденовирусы

2.7. Вирус герпеса

2.8. Вирус кори и др.

3. Грибковые (при гистоплазмоэв^кандидамикозе, бластомикоз* и др.)

4. Риккетсиозные ' .

5. Вызванные спирохетами (при сифилисе, желтушном лептрспироэе)

6. Микоплазменные

7. Паразитарные

8. Протоэойиые -

III. Перикардиты при васкулитах и системных заболеваниях соединительной ткани

1. Ревматоидный артрит

2. Ревматическая лихорадка

3. Системная красная волчанка

4. Лекарственно-индуцированная красная волчанка

5. Склеродермия

в. Синдром Шегрена

7. Смешанное соединительнотканное заболевание

8. Анкипозирующийспридилоартрит .

9. Дерматомиозит

10. Гранулематоз Вегвнера

11. Синдром Бехчета

12. Узелковый периартериит

13. Гигантоклеточный Темпоральный артериит (болезнь Хортона)

14. Синдром Чарга-Стросса •-

15. Лейкоцитокпастический ангиит

16. Тромбогемолитическаятромбоцитопеническая пурпура

17. ГипокомплементарныЙ уремический васкулитный синдром

18. Панмезенхимальмая реакция на отмену глюкокортикоидной терапии

19. Периодическая болезнь

20. Неспецифический аорто-артериит (синдром Такаясу)

IV. Перикардит, развивающийся при заболеваниях органов, с которыми

контактирует перикард.

1. Расслаивающая аневризма аорты с прорывом в полость перикарда

2. Заболевания легких и плевры

2.1. Пневмония ,.'-...-.

2.2- Плеврит

2.3. Тромбоэмболия легочной артерии

3. Аневризма желудочка сердца

4. Острый инфаркт миокарда

5. Постинфарктный синдром

V. Перикардит при заболеваниях, сопровождающихся нарушением обмена веществ

1. Почечная недостаточность

1:1. Острая или хроническая почечная недостаточность

1.2. ≪Диализный≫ перикардит

2. Микседема

2.1. Холестериновый перикардит - -

3. Подагра

4. Цинга (гиповитаминоз С)

VI. Неопластические перикардиты

1. Вторичные, обусловленные метастазами опухоли в перикард или

непосредственным прорастанием опухоли в перикард (при раке, саркоме,

лимфоме, лейкемии, карциноидном синдроме, синдроме Сиппла —

сочетании феохромоцитомы и медуллярного рака щитовидной железы)

2 Первичные (мезотелиома, саркома, фиброма, липома) '

VB. Травматические перикардиты

1. Проникающая травма грудной клетки '

2. Перфорация пищевода : •

3. Перфорация желудка • -: •• :

4. Непроникающая травма грудной клетки •

5. Повреждение перикарда при хирургических манипуляциях (во время

установления водителя ритма, катетерной аблации при аритмиях, •;

чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике, диагностической

катетеризации сердца) ,^

6. Перикардит, обусловленный инородным телом перикарда

7. Перикардит после перикардотомии

VIII. Перикардиты при лучевой терапии (≪лучевой≫ перикардит)

IX Перикардиты с неясным патогенезом ив сочетании с различными синдромами

1. Перикардит как следствие перенесенного повреждения миокарда у

перикарда (результат иммунных нарушений)

2 Перикардиапьный жировой некроз

3. Воспалительные заболевания кишечника (неспецифический язвенный колит,

болезнь Крона) ••.-.-.

4. Болезнь Уиппла •.

5. Целиакия

6.. Синдром Леффлера

7. Талассемия и другие врожденные анемии

8. Лекарственно-индуцированные перикардиты (прокаинамид или новокаинамид,

гидралаэин или апрессин, изониазид, миноксидил, метилсергид,

антикоагулянты, фенитоин, доксорубицин и др.)

9. Панкреатит

10. Саркоидоз

11. Холестериновый перикардит, не связанный с гипотиреозом (микседемой)

12 Жировая эмболия

13. Желчный свищ с проникновением в перикард

14. Синдром Висслера-Фанкони (субсепсис аллергический)

15. Синдром Стивенса-Джонсона (буллеэная форма обширной экссудативной

- многоформной эритемы)

16. Болезнь Гоше

17. Диафрагмальная грыжа

18. Дефект межпредсердной перегородки

19. Болезнь Фабри (наследственный дефект [а]-галактозидазы)

20. Болезнь Кастлемана (гигантская гиперплазия лимфоузлов,

ангиофолликулярная гиперплазия лимфоузлов) *•'

21. ГистиоцитоэХ

22. Синдром кампилодактлиин-плеврита-перикардита(кампилодактилия —

постоянная флексия одного или обоих межфаланговых суставов одного

или нескольких пальцев, обычно мизинца)

23. Легкое фермера (экзогенный аллергический альвеолит, обусловленный

актиномицетами)

24. Синдром желтых ногтей (гипоплазия лимфатических сосудов,

лимфатические отеки, плевральный выпот, желтые медленно растущие

ногти, в 40% случаев бронхоэктазы)

25. Афибриногенемия, гипофибриногвнемия

26. Герпетиформный дерматит

27. Гиперэозинофильные синдромы

28. Ювенильная ксантогранулема

29. Миалоидная метаплазия

30. Врожденный констриктивн^ перикардит__

Клиническая классификация перикардитов (Braunwald, 2001,с изм.) Клинические формы перикардитов 1. Острый перикардит (длительность заболевания менее 6 недель) 1.1. Фибринозный (сухой) 1.2. Выпотной (экссудативный) перикардит (серозно-фибринозный, гнойный, геморрагический) а) без тампонады сердца б) с тампонадой сердца 2. Подострый перикардит (длительность заболевания от 6 недель до 6 месяцев) 2.1. Выпотной (экссудативный) а) без тампонады сердца б) с тампонадой сердца 2.2. Слипчивый (адгезивный) 2.3. Сдавливающий (констриктивный) 3. Хронический перикардит (длительность заболевания более 6 месяцев) 3.1. Выпотной (экссудативный) а) без тампонады сердца б) с тампонадой сердца 3.2. Слипчивый (адгезивный, не констриктивный) 3.3. Сдавливающий (констриктивный) 3.4. Сдавливающий (констриктивный) с обызвествлением перикарда (≪панцирное сердце≫) |

2. По длительности течения: -острые – менее 6 недель -подострые – от 6 недель до 6 месяцев -хронические – более 6 месяцев. 3. По морфологическим признакам: - сухой (фибринозный) - выпотной (экссудативный): серозный, гнойный, геморрагический, гнилостный - констриктивный - адгезивный, без констрикции - с кальцификацией перикарда («панцирное сердце»)

|

Дифференциальный диагноз выпота

Диагностическая пункция полости перикарда

Пункция перикарда производится при наличии больших количеств выпота в полости перикарда. В этом случае пункция перикарда преследует две цели: диагностическую (позволяет уточнить характер жидкости — транссудат, экссудат; провести цитологическое исследование перикардиальной жидкости и определить ее стерильность) и лечебную (эвакуация жидкости уменьшает сдавление сердца, что осо-

бенно важно при тампонаде сердца).

Исходя из вышеуказанного, показаниями к пункции перикарда можно считать:

• нарастающие симптомы тампонады сердца - в этой ситуации пункция перикарда выполняется по жизненным показаниям;

• предположение о возможности гнойного экссудативного перикардита;

• уточнение этиологии экссудативного перикардита;

• длительное, затяжное течение экссудативного перикардита с отсутствием тенденции к рассасыванию экссудата.

Необходимо произвести следующие исследования перикардиальной жидкости:

• изучить физико-химические свойства;

• выполнить цитологическое исследование клеточного состава выпота;

• выполнить бактериологический анализ выпота.

В первую очередь необходимо дифференцировать экссудат (воспалительный выпот, характерный для экссудативного перикардита) от транссудата (жидкость невоспалительного генеза).

Огромное клиническое значение имеет определение характера (вида) перикардиального экссудата.

Серозно-фибринозный экссудат имеет лимонно-желтый цвет, обычно прозрачен, количество белка колеблется От 30 до 40 т/л, клеточный состав зависит от стадии и этиологии заболевания. При Туберкулезном экссудативном перикардите в перикардиальном выпоте содержится много лимфоцитов. При нетуберкулезных экссудативных перикардитах в разгар заболевания в перикардиальном выпоте среди клеток преобладают нейтрофильные лейкоциты, в последующем появляются лимфоциты. Серозно-фибринозные перикардиальные экссудаты наблюдаются чаще при туберкулезном перикардите, инфекционном бактериальном и вирусном перикардите. ' '

Серозно-гнойные и гнойные перикардиальные экссудаты — мутные, имеют желтый или желто-зеленый цвет, для гнойного экссудата характерна сливкообразная консистенция, после отстаивания появляется сероватый осадок, содержат большое количество нейтрофильных лейкоцитов и бактерий, количество белка достигает 45—50 г/л и даже больше. Причиной развития серозно-гнойных экссудативных перикардитов является бактериальная инфекция.

Геморрагический перикардиальный экссудат — мутный, имеет красноватый или красно-коричневый цвет, содержит много белка (> 30-35 г/л) и большое количество эритроцитов, кроме того, в экссудате присутствуют нейтрофильные лейкоциты и лимфоциты (в небольшомколичестве). Геморрагический перикардиальный экссудат наблюдается при злокачественных новообразованиях сердца {чаще метастатичес-

ких), при резко выраженном воспалительном процессе в перикарде туберкулезной и неспецифической бактериальной этиологии, травмах области сердца. Гемоперикард может развиться при геморрагических; диатезах, остром лейкозе.

В периоде рассасывания геморрагического экссудата в нем появляются эозинофилы, макрофаги, клетки мезотелия. При поражении перикарда злокачественным новообразованием в экссудате выявляются атипичные клетки и можно обнаружить раковый эмбриональный антиген. Атипичные клетки выглядят как полиморфные клетки с нежной сетью хроматина, особенно характерны ≪перстневидные клетки≫ — с крупными вакуолями, оттесняющими ядро к периферии.

Хилезный перикардиальный экссудат содержит лимфу и имеет характерные особенности. Он мутный, имеет молочный цвет, содержит белок (около 35-40 г/л), глюкозу, электролиты, холестерин (его уро, вень близок к уровню холестерина в крови), большое количество хиломикронов. Клеточный состав представлен лимфоцитами, эритроцитами, встречаются нейтрофилы. Хилезный экссудат в полости перикарда наблюдается при злокачественных новообразованиях, особенно при лимфангиоматозной гамартоме, при повреждении грудного лимфатического протока во время операций на сердце и торакальных хирургических вмешательств. Описаны случаи первичного хилоперикарда неизвестной этиологии. В редких случаях хилоперикард обусловлен наличием патологического соединения между перикардом и

грудным лимфатическим протоком.

Хилоперикард обычно достаточно выражен, количество лимфы в полости перикарда большое. Хилезный экссудативный перикардит имеет тенденцию к хроническому течению.

Холестериновый перикардиалъный экссудат характеризуется содержанием большого количества холестерина и других липидов. Одновременно наблюдается отложение кристаллов холестерина в самом перикарде. Обычно холестеринсодержащие выпоты имеют большой объем и рассасываются медленно, часто холестериновый перикардит принимает хроническое течение. Холестериновый выпот мутный, может иметь различную окраску: коричневатую, желтую, оранжевую, янтарную, пурпурную или цвета кофе. Часто в холестериновом выпоте содержатся эритроциты, лейкоциты (преимущественно лимфоциты). Относительная физическая плотность холестеринового выпота обычно больше, чем 1.02 кг/л, количество общего белка соответствует уровню в крови. Перикард значительно утолщен за счет рубцовых изменений, часто покрыт налетами фибрина и желтыми узелквми и бляшками, богатыми холестерином. Эпикард может быть воспален. Воспалительный процесс также четко обнаруживается в перикарде наряду с интенсивным фиброзом и отло-

жением кристаллов холестерина. Перикардиальный выпот, богатый холестерином, наблюдается при туберкулезном перикардите, ревматоидном артрите, травматическом

перикардите и при микседеме.

С целью уточнения природы перикардиального выпота проводят не только цитологическое, но и бактериологическое его исследование, а при подозрении на системную красную волчанку — определяют наличие волчаночньгх клеток и антинуклеарного фактора.