- •Введение

- •Основы производства растениеводческой продукции Растениеводство как биологическая основа агрономии

- •Задачи, объекты и методы исследования растениеводства

- •Контрольные вопросы

- •1.2. Условия жизни сельскохозяйственных культур и способы их регулирования Основные законы земледелия

- •Факторы жизни растений

- •2. Классификация факторов, определяющих рост, развитие растений, урожай и его качество

- •Контрольные вопросы

- •1.3. Особенности растениеводства как отрасли сельскохозяйственного производства Технологии растениеводства

- •3. Площадь сельскохозяйственных угодий, млн.Га

- •4. Урожайность сельскохозяйственных культур (ц/га)

- •Агротехника растениеводства

- •Контрольные вопросы

- •1.4. Обработка почвы в технологии растениеводства

- •Задачи обработки почвы

- •Научные основы обработки почвы

- •Технологические операции

- •Способы механической обработки почвы

- •Приемы механической обработки почвы

- •Системы обработки почвы

- •Технология отвальной обработки почвы

- •Технология безотвальной обработки почвы

- •1.5. Приемы поверхностной обработки почвы Посев сельскохозяйственных культур

- •Предпосевная обработка почвы

- •Посев сельскохозяйственных культур

- •Контрольные вопросы

- •1.6. Особенности обработки почвы в технологии растениеводства Специальные приемы обработки почвы

- •Минимальная обработка почвы

- •Система обработки почвы и виды паров

- •Контрольные вопросы

- •В чем заключаются специальные приемы обработки почвы?

- •Глава 2. Почва, ее состав и свойства Понятие о почве и ее плодородии

- •Образование почв

- •Основные свойства почвы

- •Глава 3. Основные типы почв россии и их сельскохозяйственное использование

- •Морфология почв

- •Глава сорные растения и меры борьбы с ними понятие о сорных растениях

- •Агробиологические группы сорных растений

- •Способ учета сорных растений и пороги их вредоносности

- •Классификация мер борьбы с сорняками

- •Предупредительные мероприятия

- •Истребительные мероприятия

- •Севообороты

- •11. Ротационная схема севооборота

- •Научные основы чередования культур

- •Принципы проектирования севооборотов

- •Предшественники и их агротехническая оценка

- •Классификация севооборотов

- •Введение и освоение севооборотов

- •13. Структура и содержание современных систем земледелия

- •Глава вредители и болезни сельскохозяйственных растений и меры борьбы с ними

- •Вредители растений

- •Болезни растений

- •Методы защиты растений от вредителей и болезней

- •Глава Зерновые культуры

- •2.1 Общая характеристика зерновых хлебов Морфологические особенности зерновых злаковых культур

- •7. Химический состав зерна злаков (по е.Д. Казакову), %

- •Родовые отличия хлебов 1 и 2 групп Отличия хлебных злаков по соцветиям

- •8. Морфологические и биологические особенности хлебов 1 и 2 группы

- •Жизненный цикл зерновых хлебов

- •4. Набухание колосового влагалища

- •2.2. Озимые хлеба Биологические формы хлебов

- •Народно-хозяйственное значение озимых

- •Закалка и зимостойкость озимых

- •Рожь (Seса1е сегеа1е l.)

- •Тритикале (Triticale)

- •9. Примерная технологическая схема возделывания озимой пшеницы в Ульяновской области

- •2.3. Ранние яровые зерновые культуры

- •10. Отличие мягкой и твердой пшеницы по колосу и зерну

- •11. Примерная технологическая схема возделывания яровой пшеницы в Ульяновской области

- •Яровой ячмень (Hordeum sativum j.)

- •Р ис. 41. Схема расположения зерна у многорядного ячменя

- •Плоскорезную обработку проводят на почвах, подверженных ветровой эрозии. Осеннюю обработку почвы осуществляют плоскорезами.

- •Контрольные вопросы и задания

- •2.4 Поздние яровые культуры Кукуруза (Zea mays)

- •Классификация кукурузы

- •Биологические особенности

- •13. Число листьев на растениях кукурузы разных групп скороспелости

- •В системе основной обработки почвы под зябь следует применять:

- •14. Примерная технологическая схема возделывания кукурузы

- •Просо (Panicum miliaceum l.)

- •Ботаническое описание

- •Классификация проса

- •16. Отличительные признаки подвидов проса обыкновенного

- •Особенности агротехники

- •17. Примерная технологическая схема возделывания проса в Ульяновской области (после пласта многолетних трав)

- •Народнохозяйственное значение

- •Классификация сорго

- •Биологические особенности сорго

- •Ботаническое описание

- •Классификация риса

- •Биологические особенности

- •Гречиха(Fagopyrum esculentum)

- •20. Отличительные признаки видов гречихи

- •Зерновые бобовые культуры

- •22.Химический состав и питательная ценность зёрен бобовых культур

- •3.1. Общая характеристика зерновых бобовых культур Морфологические особенности бобовых культур

- •23. Отличительные признаки семян зерновых бобовых культур

- •24. Отличительные признаки листьев зерновых бобовых культур

- •25. Отличительные признаки цветков зерновых бобовых культур

- •26. Отличительные особенности плодов зерновых бобовых культур

- •Фазы роста зерновых бобовых культур

- •3.2 Горох (Рisum sativum l.) Народно-хозяйственное значение

- •Особенности строения растений

- •Классификация гороха

- •27. Отличительные признаки видов гороха

- •Особенности роста, требования к факторам внешней среды

- •Технология возделывания гороха

- •28. Примерная технологическая схема возделывания гороха в Ульяновской области

- •Народно-хозяйственное значение

- •Особенности строения растений

- •Требования к факторам внешней среды

- •Технология возделывания сои

- •3.4. Кормовые бобы (FаЬа Vиlgаris Моепsh) Народно-хозяйственное значение

- •Особенности строения растений

- •Требования к факторам внешней среды

- •3.5. Фасоль (Phaseolus l.) Народно-хозяйственное значение

- •Особенности строения

- •Требования к факторам внешней среды

- •Технология возделывания

- •3.6. Люпин

- •Народно-хозяйственное значение

- •Особенности роста и развития

- •Классификация люпина

- •30. Характеристика основных видов люпина

- •Требования к факторам внешней среды

- •3.7. Чечевица (Lens culinaris Medik) Народно-хозяйственное значение

- •Особенности строения растений

- •Особенности биологии

- •3.8. Чина посевная (Lathyrus l.) Народно-хозяйственное значение

- •Особенности строения растений

- •3.10. Вика (Вика посевная или яровая, — Vicia sativa l.) Народно-хозяйственное значение

- •Особенности строения растений

- •Требования к факторам внешней среды

- •Контрольные вопросы по 3 главе «Зерновые бобовые культуры»

- •Клубнеплоды

- •4.1. Картофель (Solanum tuberosum l.) Народно-хозяйственное значение

- •Особенности строения растений

- •Анатомическое строение клубня

- •Особенности роста и развития

- •Биологические особенности

- •Технология возделывания

- •38. Примерная технологическая схема возделывания картофеля в Ульяновской области

- •4.2. Топинамбур или Земляная груша

- •Народнохозяйственное значение

- •Особенности строения растений

- •Биологические особенности

- •39. Примерная технологическая схема возделывания топинамбура

- •Контрольные вопросы по 4 главе «Клубнеплоды»:

- •Корнеплоды

- •5.1. Общая биологическая характеристика корнеплодов

- •Определение корнеплодов по семенам

- •40. Отличительные признаки семян корнеплодов

- •Определение корнеплодов по всходам и настоящим листьям

- •41. Отличительные признаки всходов и настоящих листьев корнеплодов

- •Определение корнеплодов по корням

- •42. Отличительные признаки корней корнеплодов

- •Анатомическое строение корня

- •Определение корнеплодов по цветкам

- •43. Признаки цветков корнеплодов

- •Рост и развитие корнеплодов

- •5.2. Сахарная свекла

- •Народно-хозяйственное значение

- •Особенности строения растений

- •Особенности роста и развития

- •Требования к факторам внешней среды

- •Технология возделывания

- •44. Примерная технологическая схема возделывания сахарной свеклы в Ульяновской области

- •5.3. Кормовая свекла

- •Народно-хозяйственное значение

- •Особенности строения

- •Технология возделывания

- •5.4. Кормовая морковь (Daucus carota l) Народно-хозяйственное значение

- •Особенности строения

- •Требования к факторам внешней среды

- •5.5. Брюква

- •Турнепс

- •Народно-хозяйственное значение

- •Особенности строения

- •Требования к факторам внешней среды.

- •Контрольные вопросы по 5 главе «Корнеплоды».

- •Масличные и эфиромасличные культуры

- •6.1. Общая характеристика масличных культур Определение масличных растений по плодам и семенам

- •45. Отличительные признаки плодов и семян масличных растений

- •Определение масличных растений по всходам

- •46. Отличительные признаки всходов масличных растений

- •47. Отличие масличных растений по стеблям

- •48. Отличие масличных растений по листьям

- •49. Отличие масличных растений по соцветиям и цветкам

- •50. Фазы роста масличных растений

- •6.2. Подсолнечник (Неliantus аппииs l.) Народно-хозяйственное значение

- •Классификация подсолнечника

- •51. Отличительные признаки групп подсолнечника

- •Требования к факторам внешней среды

- •Интенсивная технология возделывания

- •53. Примерная технологическая схема возделывания подсолнечника в Ульяновской области

- •6.3. Горчица

- •(Сизая или сарептская — Brassica juncea c.;

- •Белая — Sinapis alba l.)

- •Народно-хозяйственное значение

- •Особенности строения растений

- •Требования к факторам внешней среды

- •6.4. Рапс (озимый — Вrassica париs оlеifera biепnis d.С.; яровой — Вrassica париs оlеifera аппиа Меtg.)

- •Особенности строения растения

- •6.5. Клещевина (Ricinus communis l.) Народно-хозяйственное значение

- •Особенности строения растений

- •6.6. Сафлор (Carthamus tinctorius l.) Народно-хозяйственное значение

- •Особенности строения растений

- •6.7. Кунжут

- •Народно-хозяйственное значение

- •Кунжут относится к семейству кунжутных – Pedaliaceae.

- •Зрелые коробочки раскрываются продольными створками, причем ложные перегородки, хорошо развитые, удерживают семена от осыпания, а плохо развитые не удерживают семян, и они осыпаются (рис.192).

- •6.8. Другие масличные культуры

- •Ляллеманция (Lallemantia iberica)

- •Перилла (сузда) (Perilla frutescens Brit.)

- •Арахис (Arachis hypogaea l)

- •6.9.Эфиромасличные растения

- •56. Отличие плодов эфирномасличных растений

- •Определение эфирномасличных растений по всходам

- •56. Отличие эфирномасличных растений по всходам

- •57. Отличие эфирномасличных растений в цветущем состоянии

- •Кориандр (Coriandrum sativum l.)

- •Анис (Pimpinella anisum l.)

- •Тмин (Carum carvi l.)

- •Фенхель (Foeniculum vulgare l.)

- •Мята перечная (Mentha piperita l.)

- •Шалфей мускатный (Salvia sclarea l.)

- •Контрольные вопросы по 6 главе «Масличные и эфиромасличные культуры»

- •Прядильные культуры

- •7.1. Хлопчатник (Gossipium l.) Народно-хозяйственное значение

- •Биологические особенности

- •Народно-хозяйственное значение

- •Особенности строения растений

- •Классификация льна

- •59. Признаки важнейших подвидов культурного льна

- •60. Основные признаки групп разновидностей культурного льна

- •Анатомическое строение стебля

- •Требования к факторам внешней среды

- •Технология возделывания

- •7.3. Конопля (Саппаbis sativa l.) Народно-хозяйственное значение

- •Особенности строения растений

- •61. Отличительные признаки поскони и матерки

- •Анатомическое строение стебля

- •Требование к факторам внешней среды

- •Канатник (Abutilon Avicennae g.)

- •Контрольные вопросы по 7 главе «Прядильные культуры»

- •Овощные культуры

- •11.1. Общая характеристика овощных культур Ботаническая классификация овощных растений

- •11.2. Овощные культуры капустной группы Народно-хозяйственное значение

- •68. Химический состав капусты

- •Морфологическое описание

- •Биологические особенности

- •Рекомендуемые сорта и гибриды

- •11.3. Луковые овощные культуры

- •Лук репчатый (Allium cepa l.) Морфологическое описание

- •Технология выращивания

- •Чеснок (Allium sativum l.)

- •Биологические особенности выращивания чеснока

- •Контрольные вопросы

- •11.4. Овощные культуры семейства пасленовых

- •70. Химический состав томата, перца, баклажана и физалиса

- •Биологические особенности томата

- •Технология возделывания

- •Биологические особенности возделывания

- •Перец (Capsicum annuum l.)

- •Биологические особенности

- •Технология возделывания

- •11.5. Овощные культуры семейства тыквенных

- •71. Химический состав плодов бахчевых растений, кабачка и патиссона

- •Огурец (Cucumis sativus l.)

- •Биологические особенности возделывания

- •Кабачок и патиссон

- •Морфологические особенности

- •Биологические особенности выращивания

- •Бахчевые культуры

- •Арбуз столовый (Citrullus vulgaris Schrad.)

- •Отличие основных видов арбуза

- •Дыня ( Cucumis melo l.)

- •Дыня представлена многими видами. У нас распространены -

- •Тыква (Cucurbita l.)

- •Биологические особенности бахчевых культур

- •Агротехника выращивания

- •Плодовые и ягодные культуры

- •12.1. Классификация растений в плодоводстве

- •Биологическая характеристика основных возделываемых плодовых культур

- •12.2.1. Семечковые

- •Яблоня (Malus Mill.)

- •Груша (Pyrus l.)

- •12.2.2. Косточковые Вишня обыкновенная (Cerasus vulgaris Mill.)

- •Черешня (Cerasus avium l. Moench)

- •Слива домашняя (Prunus domestica l.)

- •Абрикос (Armeniaca Mill.)

- •Персик (Persica Mill.)

- •12.2.3. Ягодники Земляника (Fragaria l.)

- •Малина (Rubus idaeus)

- •Смородина (Ribes l.)

- •Крыжовник (Grossularia Mill.)

- •Строение плодовых и ягодных растений и их морфологические особенности

- •12.4 Закономерности роста и развития и плодоношения

- •Индивидуальное развитие растений (онтогенез)

- •Малый жизненный цикл развития (годовой)

- •72. Фенологические фазы и развития яблони

- •Биологические основы закономерностей роста и развития надземной части

- •Закономерности роста и развития корневой системы

- •Закономерности плодоношения

- •Контрольные вопросы

- •12.5. Влияние факторов внешней среды на свойства плодовых и ягодных растений

- •Контрольные вопросы

- •12.6. Способы размножения плодовых и ягодных растений, выращивание посадочного материала Способы размножения

- •Плодовый питомник, его назначение, структура

- •Контрольные вопросы

- •12.7. Технология производства плодов

- •73. Ориентировочные дозы внесения удобрений под интенсивные семечковые сады

- •74. Рекомендуемые дозы удобрений под плодовые и ягодные культуры

- •Защита плодовых и ягодных растений от болезней и вредителей

- •Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев

- •Уборка, хранение и переработка плодов и ягод

- •12.8. Ягодные культуры, технология возделывания

- •Основы семеноводства

- •13.1. Основы селекционно-семеноводческой работы

- •Категории семян

- •Общие требования к семенам

- •13.2. Теоретические основы семеноводства

- •Способы размножения культуры

- •Образование семян и их развитие

- •Причины ухудшения сортовых семян и сохранение чистоты сорта

- •13.3. Семеноводство в условиях агропромышленного комплекса Организация семеноводства

- •75. Система семеноводства

- •Первичное семеноводство

- •13.4. Технология производства высококачественных семян

- •Влияние экологических и агротехнических условий выращивания семян на урожайные свойства и качество

- •76. Факторы, влияющие на качество продукции

- •Сроки и способы уборки семенных посевов

- •Сущность послеуборочного дозревания и покоя семян

- •Подготовка семян к хранению

- •77. Предельная влажность семян, предназначенных для закладки на стационарное хранение различной продолжительности, %*

- •78. Срок допустимого хранения (сут) свежеубранных семян

- •13.5. Сортовой и семенной контроль

- •Полевая апробация сортовых посевов

- •Грунтовой сортовой контроль

- •Лабораторный сортовой контроль

- •Семеноведение

- •14.1. Отбор средних образцов семян

- •79. Масса партий (контрольных единиц) и средних образцов семян

- •80. Число мешков, выделяемых для отбора точечных проб

- •Этикетка к средней пробе, отобранной по акту ___ от________200__ г.

- •14.2. Посевные качества семян Определение чистоты семян

- •Все, что прошло через решето, относят к отходу. У пленчатых культур щуплые семена дополнительно выделяют прощупыванием каждого семени шпателем, их также можно выделить на воздушном классификаторе.

- •Определение силы роста семян

- •Определение жизнеспособности семян

- •Определение массы 1000 семян

- •Определение влажности семян

- •Литература

- •Содержание

- •Глава 1 Агробиологические основы производства продукции растениеводства …….... 4

- •Основные законы земледелия (10). Факторы жизни растений (10). Факторы управления развитием растений (12).

- •Глава 2. Зерновые культуры ………………………………………………………………… 41

- •Морфологические особенности (41). Химический состав зерна (44). Родовые отличия хлебов первой и второй групп (45). Жизненный цикл зерновых хлебов (48).

- •2.3. Ранние яровые культуры ………………………………………………………………… 80

- •2.4 Поздние яровые культуры ……………………………………………………………… 119

- •2.5. Особенности формирования качества урожая зерновых культур …………….….. 196

- •3.1. Общая характеристика зерновых бобовых культур ………………………………..….…. 204

- •3.2. Горох …………………………………………………………………………………..…… 214

- •Народно-хозяйственное значение (258). Особенности строения растений (258). Классификация вики (260). Требования к факторам внешней среды (261).Технология возделывания (262).

- •Глава 4. Клубнеплоды ……………………………………………………………………….. 269

- •Глава 5. Корнеплоды

- •Глава 6. Масличные и эфирномасличные культуры …………………………………… 346

- •6.10.Особенности формирования качества урожая масличных культур……………… 390

- •Глава 7. Прядильные культуры ………...……………………………………………….… 395

- •7.1. Хлопчатник ………………………………………………………………………………. 395

- •7.3. Конопля ……………………………………………………………………………………. 413

- •Глава 8. Наркотические культуры и хмель………….…………………………………… 427

- •8.1. Табак ………………………………………………………………………………………..427

- •8.2.Махорка ……………………………………………………………………………………. 431

- •8.3.Хмель ……………………………………………………….………………………………. 434

- •Глава 9. Кормовые травы …………...………………………………………………………. 439

- •9.1 Общая характеристика бобовых трав …………………………………………………. 439

- •9.2. Бобовые кормовые травы ………………………………………………………………. 442

- •9.3. Общая характеристика злаковых трав ………………………………………………. 466

- •9.4. Колосовые злаковые травы ……………………………………………………………. 468

- •9.5. Метельчатые злаковые травы ……………………………………………………….… 472

- •Глава 10. Новые кормовые растения …...…………………………………………………. 485

- •Глава 11. Овощные культуры………………………………………………………………. 488

- •Ботаническая классификация овощных растений (488). Размножение овощных культур (489).

- •Лук репчатый…………………………………………………………………………. 499

- •11.4. Овощные культуры семейства пасленовых…………………………………………..509

- •11. 5 Овощные культуры семейства тыквенных………..………………………………. 521

- •Глава 12. Плодовые и ягодные культуры …………………………………………………. 549

- •12.8. Ягодные культуры, технология возделывания …………………………………… 625

- •Глава 13. Основы семеноводства ………………………………………………………….…630

- •Глава 14. Семеноведение …………………………………………………………………….. 658

- •Технология производства продукции растениеводства

Классификация риса

Несмотря на многочисленные попытки, исчерпывающей классификации культурных разновидностей риса, объединяющей все многообразие его форм, до настоящего времени не имеется. Причина заключается прежде всего в чрезвычайном богатстве и разнообразии форм, которыми представлена эта древнейшая культура.

Виды и подвиды.

Рис относится к роду Огуza, который объединяет около 25 видов, в культуре выращивания рис посевной Огyza Sativa.

Рис посевной делят на два подвида (по Г. Г. Гущину):

рис мелкий (brevis) - с коротким (около 4мм) зерном;

рис обыкновенный (communis) - имеющий длинные (5...7 мм и более) зерновки.

Подвид обыкновенного риса подразделяют на две ветви:

- индийскую (indisa), отличающуюся длинным узким зерном (длина зерна в три раза больше ширины) и слабым опушением цветковых чешуи тонкими и короткими волосками. Колоски чаще безостые, реже несут короткие нежные ости;

- японскую (japonica) — с толстым широким и коротким зерном (длина больше ширины в 1,4..2,9 раза), с густым опушением цветковых чешуи толстыми длинными волосками. Колоски безостые и остистые.

Биологические особенности

Рис очень теплолюбив. Семена начинают прорастать при температуре почвы 10...12 °С, всходы появляются при температуре не менее 14...15 °С. Оптимальная температура для риса около 22...27 °С. При 12 °С рис прекращает рост, а от заморозков (даже небольших) гибнет. Выдерживает жару до 40 °С. Отрицательно реагирует на сильные колебания суточных температур.

Рис — гигрофит, произрастает только при орошении, выдерживает длительное затопление. Транспирационный коэффициент 500...800. Наибольшая потребность во влаге приходится на период кущения — выметывания. Оптимальная влажность воздуха для риса 70...80%.

К почвам рис довольно требователен. Лучше всего для него подходят наносные почвы речных долин, а также глинистые черноземные, каштановые и другие почвы с небольшой водопроницаемостью. Не удается он на песчаных, сильно заболоченных или сильнозасоленных почвах. Оптимальное для него значение рН 5,0...6,6.

Рис - растение травянистое, однолетнее, ярового типа, короткого дня. Вегетационный период 90... 165 дней.

Контрольные вопросы

Народно-хозяйственное значение риса?

Каковы и биологические особенности риса?

Расскажите морфологические особенности корневой системы и стебля риса

Расскажите о классификации риса и его основных разновидностях

Гречиха(Fagopyrum esculentum)

Гречиха занимает особое место среди крупяных культур, относящихся к семейству гречишных, роду Fagopyrum, к виду культурной посевной гречихи (Fagopyrum esculentum).

Народнохозяйственное значение

Гречиха имеет большое народнохозяйственное значение, ее применение многосторонне. Возделывают эту культуру в основном для получения зерна, из которого вырабатывают ценный продукт питания – гречневую крупу.

Гречневая крупа отличается высокой усвояемостью, питательностью и хорошими вкусовыми качествами. Содержание белка в зерне гречихи зависит от условий возделывания – с увеличением влажности почвы и воздуха количество его уменьшается, а в более сухих погодных условиях – повышается.

Значительное содержание и хорошая усвояемость основных питательных веществ, минеральных соединений, а также органических кислот и витаминов обусловливают высокие питательные свойства гречневой крупы, что позволяет широко применять ее в качестве диетического и лечебного продукта при различных заболеваниях.

Эту культуру используют также как источник получения рутина – витамина Р, обладающего антисклеротическими свойствами, а также способностью уменьшать проницаемость и ломкость капилляров. Активно воздействуя на прочность капиллярных сосудов, рутин предохраняет организм от кровоизлияний, сокращает время свертывания крови, усиливает сокращение сердечной мышцы. Настой или отвар из соцветий и листьев гречихи, содержащих фагопирин и рутин, рекомендуют при бронхитах, гипертонии, атеросклерозе и лучевой болезни. Особенно целебна пыльца гречихи, содержащая до 17 мг % рутина.

Гречиха – ценная медоносная культура. При благоприятных метеорологических условиях сбор меда составляет 70-80 кг/га. Гречневый мед обладает тонким вкусом, приятным ароматом.

Продукты, получаемые при переработке зерна гречихи в крупу (отруби, мелкое щуплое зерно, мучная пыль). Служат хорошим концентрированным кормом для животных. Широко используют на корм скоту гречневую солому, полову, особенно в смесях с побочной продукцией других культур – соломой многолетних бобовых трав, гороха, ботвой сахарной свеклы, а также с кукурузой молочно-восковой спелости и тыквой.

Благодаря скороспелости гречихи и способности давать хороший урожай зерна при засушливой первой половине лета и достаточно увлажненной второй ее используют в качестве страховой культуры, а также для поукосных и пожнивных посевов.

Несмотря на важное народнохозяйственное значение гречихи, фактический объем производства и заготовок зерна культуры не соответствует потребности в ней. Обеспечение необходимого объема производства гречихи должно быть осуществлено при сложившихся размерах посевных площадей за счет достижения соответствующего уровня урожайности (1,0 – 1,4 т/га) и товарности посевов (0,5 - 0,9 т/га).

Родина гречихи - горные районы Индии и Непала (Гималаи), где она впервые была введена в культуру более 4 тысяч лет назад. На территории России ее выращивали еще в 1 веке нашей эры. В Европе культура распространилась только в 15 веке. Основные районы возделывания: лесостепь Украины, Белоруссия, центрально-черноземные области, Башкирия, Татария, Предуралье, Поволжье.

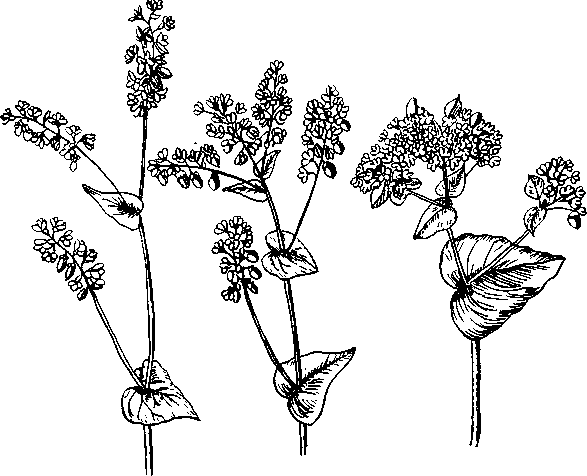

Ботаническое описание

Гречиха однолетнее растение.

К оневая

система.

Корень у растений гречихи прямой

ветвящийся, проникает в почву до 1 м и

распределяется в ширину до 24 см. Основная

масса корневых ответвлений находится

на глубине до 40 см.

оневая

система.

Корень у растений гречихи прямой

ветвящийся, проникает в почву до 1 м и

распределяется в ширину до 24 см. Основная

масса корневых ответвлений находится

на глубине до 40 см.

Стебель гречихи полый, ребристый, состоит из различного числа междоузлий, которых в зависимости от сорта и условий развития может быть от 6 до 20. Высота от 50 до 120см, окрашен в розовый цвет. На нижней части стебля (подсемядольное колено) при достаточном увлажнении почвы и затенении этой части растения образуются стеблевые корни, но почти не развивается плодоносных побегов.

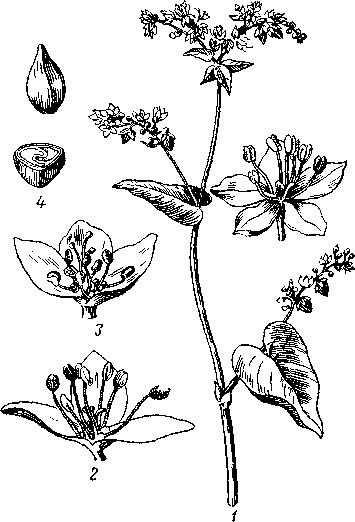

Рис. 80. Растение гречихи:

1 – цветущая ветвь; 2 - цветок с коротким пестиком и длинными тычинками;

3 - цветок с длинным пестиком и короткими тычинками; 4 – плод и его поперечный разрез

Листья широкие, сердцевидные. В месте прикрепления листа к стеблю находится раструб, который образуется при срастании прилистников. Раструбы короткие, перепончатые, косоусеченные, снабжены каймой, без ресничек, охватывают стебель над основанием черешка. Листья всех форм голые, с мелкими сосочками, расположенными по жилкам. Число листьев за период вегетации растений в среднем составляет 10 – 25.

Цветки мелкие, обоеполые, собранные в соцветия. Цветки гречихи состоят из 5-членной чашечки, 5 бледно – розовых лепестков, 8 тычинок, расположенных в 2 круга (3 – 5 внешних, 3 внутренних) и пестика с трехлопастным рыльцем и одногнездной завязью. У основания завязи расположены 8 нектароносных желез для привлечения насекомых, они определяют аромат цветков.

Это приспособление служит для перекрестного опыления насекомыми, преимущественно пчелами. Собирая нектар цветков, пчела головогрудкой касатся в основном коротких тычинок и коротких пестиков, а брюшком и спинкой – длинных тычинок и длинных пестиков. При этом пыльца с длинных тычинок попадает на длинные пестики, с коротких тычинок – на короткие пестики. Такое опыление называется легитимным (законным). Оно обеспечивает лучшее завязывание и развитие плодов, чем иллегитимное (незаконное) опыление (пыльца с длинных тычинок переносится на короткие пестики или с коротких тычинок – на длинные пестики).

Гречиха имеет две формы цветков (диморфизм цветков). У одной половины растений все цветки с короткими тычинками и длинными пестиками, у другой половины, наоборот, с длинными тычинками и короткими пестиками (рис. 79, 80).

1 2 3 Рис. 81. Типы соцветий гречихи: 1 – кисть; 2 – щиток; 3 – |

Соцветие – кисть, которая располагается на цветоносе в пазухе листа. У наиболее распространенных сортов гречихи кисти часто собраны в щитки или полузонтики на вершине стебля (рис. 81). Для сортов с соцветиями на вершине стебля в виде щитка или полузонтика характерен незавершенный тип роста побегов. В отличие от них сорта с детер-минантным типом роста побегов имеют стебель, заканчивающий кистью, образование которой на вершине побега исключает дальнейший рост растения. Число соцветий и их размер неодинаковы у разных сортов

полузонтик.

|

Кисть, в свою очередь, состоит из 8-12 элементарных соцветий (пучков), в каждом из которых закладывается 5-9 цветков (рис. 82). Из них только в первых двух могут сформироваться выполненные плоды, третий и четвертый дают щуплые плоды, а остальные редко их образуют. Первыми зацветают нижние соцветия, затем цветение распространяется к вершине стебля. Наличие многих соцветий на растении, а внутри соцветия - многих пучков с цветами, раскрывающимися в разное время, приводит к тому, что период цветения затягивается на 25-30 дней и более.

Основной прирост сухих веществ наблюдается во время цветения, тогда как у большинства растений он осуществляется до цветения. В период цветения растение затрачивает громадное количество минеральных и органических веществ на формирование вегетативных побегов, цветков и плодов. Это ведет к тому, что при неблагоприятных условиях в первую очередь страдают репродуктивные органы, завязи отмирают на той или иной стадии. Поэтому урожаи гречихи в очень большой степени зависят от метеорологических условий в период цветения и формирования плода.

Рис. 82. Схема строения кисти гречихи: цифрами показан порядок раскрывания цветков в пучке |

|

|

Плод гречихи трехгранная зерновка (орешек) (рис. 83). Она в 2 – 3 раза длиннее околоцветника, с острыми или тупыми цельнокрайными ребрами и гладкими гранями. Ребра, разрастаясь, образуют крылья, степень развития которых неодинакова у разных форм. В связи с этим различают крылатую, бескрылую и промежуточную форму плода. Плод гречихи имеет твердый околоплодник (перикарпий), не срастающийся с семенем, которое состоит из зародыша с двумя семядолями и эндосперма. Плоды разных сортов могут отличаться по соотношению длины и ширины плода и окраске. Известны сорта с черными, серыми и коричневыми плодами. Окраска плодов может быть однотонной или с рисунком в виде штрихов, точек и т.д. |

Рис. 83. Плоды гречихи: А – культурной (1 – вершина, 2 – грань, 3 – ребро, 4 – основание); Б – татарской. |

Химический состав

В состав гречневой крупы входит в среднем (%): крахмала – 82, белка – 10, жира – 3, сахара – 0,3, клетчатки – 2.

Основную массу белков зерна гречихи составляют глобулины и альбумины, растворимые в солевых растворах и воде. Соле- и водорастворимые фракции составляют 60-67 %, из них 12-13 % альбуминов, а проламинов (растворимых в спирте) всего 3-7 %.

В составе белков ядрицы гречихи определено 18 аминокислот, среди которых высоким содержанием выделяются аргинин, лизин, лейцин, триптофан.

По стандартам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в полноценном белке продуктов питания соотношение основных незаменимых аминокислот (триптофана, лизина и метионина) должно составлять 1 : 3 : 3. По качеству белков гречиха превосходит злаковые культуры и не уступает бобовым растениям, а по некоторым показателям превосходит их.

Усвояемость белков гречихи очень высока (переваримость составляет 75 %). Гречневая каша с молоком по аминокислотному составу приближается к мясу.

Гречневая крупа богата минеральными соединениями: в ее золе содержится 48,7 % фосфорной кислоты, 23,1 окиси калия и 12,4 % окиси магния. В отличии от других крупяных культур в зерне которых отмечены только следы железа, в гречихе содержание этого элемента достигает 1,7 %. Соединения железа представлены солями органических кислот (лимонной, яблочной и щавелевой), которые равномерно распределяются по зерну.

По содержанию меди, необходимой для процесса образования гемоглобина и предупреждения малокровия в организме человека (животного), гречневая крупа также превосходит другие крупы. Гречневая крупа богата витаминами В1 (тиамин) и В2 (рибофлавин), в ней содержится также фолиевая кислота (витамин В9), которая стимулирует кроветворение и является противоанемическим препаратом.

В липидном комплексе гречневой крупы идентифицировано 14 жирных кислот (в основном пальмитиновая, олеиновая и линолевая), а также установлено наличие токоферолов, что свидетельствует о высокой витаминной и антиокислительной активности липидов гречихи. Также содержится витамин Е (токоферол), который повышает устойчивость организма человека (животного) к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.

В состав липоидов гречневой крупы в значительном количестве входит лецитин, который способствует выведению холестерина из организма, являясь его антагонистом. Поэтому лецитин имеет большое значение в профилактике атеросклероза. Содержащиеся в гречневой крупе жиры отличаются высокой стойкостью к окислению, благодаря чему она может храниться длительное время, не снижая пищевых качеств.

В 1 кг. гречневой соломы содержится 0,29 кормовых единиц, 24 г. переваримого протеина, 15,7 г. кальция, 1,4 г. фосфора и 29 мг. каротина, а в 1 кг. половы – 0,56 кормовых единиц, 8,2 г. переваримого протеина, 23,9 г. кальция, 2,4 г. фосфора и 106 г. каротина. Поэтому гречневую солому и полову используют для приготовления травяной муки, которая является важным компонентом в рационе кормов на свиноводческих комплексах.

Классификация гречихи

Определение видов и подвидов гречихи. Наиболее распространены два вида гречихи - Fagopyrum esculentum Moench. – гречиха культурная и Fagopyrum tataricum Gaertn. – гречиха татарская.

Гречиха культурная и гречиха татарская отличаются друг от друга по комплексу признаков (табл. 20).