- •А. С. Щербаков, е. И. Гаврилов, в. Н. Трезубов, е. Н. Жулев

- •Икф "фолиант"

- •А. С. Щербаков, е. И. Гаврилов, в. Н. Трезубое, е. Н. Жулев

- •Введение

- •С которой открывается нам более широкий горизонт

- •Анатомия и физиология зубочелюстной системы

- •Нижняя челюсть

- •Верхняя челюсть

- •Альвеолярные части верхней и нижней челюстей

- •Височно-нижнечелюстной сустав

- •Зубы и зубные ряды

- •Факторы, обеспечивающие устойчивость зубных рядов .

- •Окклюзионная поверхность зубных рядов

- •Строение и функции периодонта

- •Выносливость пародонта к нагрузке

- •Мускулатура зубочелюстной системы

- •Мимические мышцы

- •Жевательная мускулатура

- •Абсолютная сила жевательных мышц

- •Жевательное давление

- •Окклюзия и артикуляция

- •Виды окклюзии

- •Состояние относительного покоя нижней челюсти

- •Нормальный (ортогнатический) прикус

- •Переходные (пограничные) формы прикуса

- •Аномальные прикусы

- •Дистальный прикус

- •Мезиальный прикус

- •Глубокий прикус

- •Открытый прикус

- •Перекрестный прикус

- •Биомеханика нижней челюсти

- •Вертикальные движения нижней челюсти

- •Сагиттальные движения нижней челюсти

- •Анатомические особенности слизистой оболочки полости рта, имеющие значение для протезирования

- •Обследование больного

- •Опрос больного (анамнез)

- •Внешний осмотр больного

- •Обследование полости рта

- •Обследование зубных рядов

- •Обследование пародонта

- •Патологическая подвижность зубов

- •Обследование беззубой альвеолярной части

- •Диагностические модели челюстей

- •Методы определения жевательного давления

- •Исследование жевательной эффективности зубных рядов

- •Графические методы

- •Обследование височно-нижнечелюстного сустава

- •Обследование функции жевательных мышц

- •Электромиография

- •Диагноз

- •План и задачи ортопедического лечения

- •История болезни

- •Оздоровительные мероприятия в полости рта перед протезированием больного

- •Тактика врача при удалении зубов с больным пародонтом

- •Резекция (гемисекция) многокорневых зубов

- •Порядок удаления зубов

- •Об удалении одиночно стоящих зубов на верхней и нижней челюстях

- •Исправление формы альвеолярного отростка (части)

- •Психологическая подготовка больных перед протезированием

- •Оттиски и оттискные материалы

- •Требования, предъявляемые к оттискным материалам

- •Оттискные массы на основе альгиновой кислоты

- •Термопластические массы

- •Цинкоксидэвгенольные оттискные массы

- •Силиконовые оттискные массы

- •Тиодент

- •Выбор оттискной ложки

- •Протезирование при дефектах коронок зубов вкладками

- •Классификация полостей

- •Основные принципы формирования полостей для вкладок

- •Особенности формирования полостей I класса

- •Особенности формирования полостей II класса

- •Особенности формирования полостей III класса

- •Особенности формирования полостей IV класса

- •Особенности формирования полостей V класса

- •Технология вкладок

- •Протезирование зубов искусственными коронками

- •Показания к протезированию искусственными коронками

- •Общие и местные реакции организма человека на препарирование зубов

- •Обезболивание при препарировании зубов

- •Препарирование зубов под искусственную коронку

- •Профилактика вич-инфекции и гепатита в

- •Получение оттиска

- •Требования, предъявляемые к полным коронкам

- •Протезирование

- •Протезирование металлокерамическими и металлопластмассовыми коронками

- •Протезирование полными металлическими коронками

- •Полукоронки (трехчетвертные коронки)

- •Телескопические и экваторные коронки

- •Протезирование при полном отсутствии коронки зуба

- •Штифтовым зуб с наружным кольцом (зуб Ричмонда)

- •Протезирование культевыми коронками

- •Протезирование штифтовым зубом из пластмассы с надкорневой защитной пластинкой и без нее

- •Клиническая картина

- •Нарушение непрерывности зубного ряда

- •Распад зубного ряда на самостоятельно действующие группы зубов и появление функционирующей и нефункционирующей групп

- •Функциональная перегрузка пародонта

- •Деформации зубных рядов

- •Нарушение функции жевания, речи и эстетических норм

- •Изменения височно-нижнечелюстного сустава в связи с потерей зубов

- •Специальная подготовка полости рта

- •Терапевтические мероприятия

- •Хирургическая специальная подготовка полости рта к протезированию

- •Специальная ортопедическая подготовка полости рта к протезированию

- •Выравнивание окклюзионной поверхности путем повышения межальвеолярной высоты

- •Выравнивание окклюзионной поверхности путем укорочения зубов

- •Ортодонтическии метод

- •Аппаратурно-хирургический метод исправления нарушений окклюзии при деформации зубных рядов

- •Удаление зубов как метод исправления окклюзионных нарушений при деформациях зубных рядов

- •Протезирование при дефектах зубных рядов мостовидными протезами

- •Биомеханика мостовидных протезов

- •Показания и противопоказания

- •Выбор опорных зубов для мостовидного протеза

- •Использование внутрикостных имплантатов для фиксации несъемных протезов

- •Протезирование мостовидными протезами при включенных дефектах боковых отделов зубного ряда

- •Протезирование мостовидными протезами при деформациях зубных рядов,

- •Протезирование мостовидными протезами при дефектах переднего отдела зубного ряда

- •Протезирование при дефектах зубных рядов цельнолитыми мостовидными протезами

- •Клиническая оценка мостовидных протезов

- •Клинические приемы

- •Протезирование больных

- •Базис протеза

- •Искусственные зубы

- •Фиксация частичных съемных протезов

- •Анатомическая ретенция

- •Механические способы фиксации протезов (кламмеры)

- •Опорно-удерживающий кламмер

- •Система кламмеров фирмы Нея

- •Я Телескопические коронки

- •Замковые и суставные крепления

- •Балочные крепления

- •Соединение кламмера с протезом

- •Выбор опорных зубов для кламмерной фиксации

- •Планирование конструкции дугового протеза

- •Протезирование при двусторонних концевых дефектах зубного ряда

- •Проблема концевого седла

- •Протезирование при двусторонних концевых дефектах зубного ряда, осложненных потерей части передних зубов

- •Протезирование при односторонних концевых дефектах зубного ряда

- •Протезирование больных

- •Протезирование при односторонних концевых дефектах зубного ряда, сочетающихся с потерей боковых зубов противоположной стороны

- •Протезирование при односторонних включенных дефектах бокового отдела зубного ряда съемными протезами

- •Протезирование при односторонних включенных дефектах зубного ряда съемными протезами

- •Протезирование при включенных дефектах переднего отдела зубного ряда съемными протезами

- •Протезирование при одиночно стоящих зубах верхней и нижней челюстей

- •Непосредственное протезирование при частичной потере зубов

- •Клинические приемы

- •Получение оттиска

- •Определение центрального соотношения челюстей

- •Проверка каркаса дугового протеза

- •Проверка восковой модели (конструкции) протеза -;: V

- •Наложение протеза

- •Привыкание к зубным протезам

- •Гигиена полости рта лиц, пользующихся съемными протезами

- •Клиническая картина

- •Ортопедическое лечение

- •Ортопедическое лечениезаболеваний пародонта

- •Задачи ортопедического лечения

- •Дифференциальная диагностика

- •Методика сошлифования зубов

- •Биомеханические основы шинирования

- •Выбор времени для шинирования

- •Требования, предъявляемые к шинам

- •Виды шинирования и классификация шин

- •Показания к включению зубов в шину

- •Основные виды шинирования

- •Особенности протезирования больных

- •Клиническая картина и протезирование при полной потере зубов

- •Симптоматика полной потери зубов

- •Старческая прогения

- •Атрофия альвеолярных частей

- •Классификация беззубых челюстей'' -,

- •Оценка состояния слизистой оболочки протезноголожа беззубых челюстей

- •Потеря фиксированной межальвеолярной высоты

- •Изменение внешнего вида больного

- •Нарушение функции жевания

- •Диагностика, план и задачи ортопедического лечения

- •Обследование больного

- •Специальная подготовка к протезированию при полной потере зубов

- •Фиксация полных съемных протезов

- •Механические методы

- •Биомеханические методы

- •Физические методы

- •Биофизические методы фиксации протезов

- •Особенности фиксации протезов

- •Анатомические предпосылки

- •Функциональные оттиски и их классификация

- •Классификация оттисков (по е.И.Гаврилову)

- •Определение центрального соотношениябеззубых челюстей

- •Проверка конструкции протеза

- •Наложение протеза

- •Ближайшие и отдаленные результаты протезирования съемными протезами

- •Реакция тканей протезного ложа

- •О состоянии альвеолярного гребня

- •Теория буферных зон

- •Сроки и особенности повторного протезирования больных, пользующихся съемными протезами

- •Ортодонтия

- •Методы обследования,

- •Специальные методы исследования

- •Изучение диагностических моделей челюстей

- •Кефалометрические методы исследования

- •Исследования функционального состояния зубочелюстной

- •Классификация аномалий зубочелюстной системы

- •Основные принципы

- •Методы лечения аномалий

- •Ортодонтические аппараты

- •Тканевые реактивные изменения в зубочелюстной системепри ортодонтическом лечении аномалий

- •Клиническая картина и лечение аномалий зубочелюстной системы

- •Аномалии положения челюстей в черепе

- •Аномалии соотношения зубных дуг

- •Аномалии формы и величинызубных дуг

- •Аномалии отдельных зубов

- •Зубов. При этом необходимы следующие условия: 1) зубам на другойполовине челюсти должно быть достаточно места; 2) средняя линия меж-

- •Челюстно-лицевая ортопедия

- •Классификация аппаратов,

- •Ортопедическое лечение переломов челюстей

- •Первая врачебная помощь при переломах челюстей (транспортная иммобилизация)

- •Специализированная помощь при переломах челюстей

- •Ортопедическое лечение последствий травмы челюстей

- •Лечение больных

- •Лечение пациентов

- •Протезирование пациентов с неправильно сросшимисяпереломами и частичнойпотерей зубов

- •Протезирование больных с потерей зубов при сужении ротовой щели (микростомии)

- •Контрактура нижней челюсти. Профилактика и лечение

- •Протезирование после резекции челюстей

- •Протезирование после резекции альвеолярного отростка верхней челюсти

- •Протезирование после односторонней резекции верхней челюсти

- •Протезирование больных после резекции нижней челюсти

- •Протезирование больных после резекции подбородочного отделанижней челюсти

- •Протезирование больных

- •Протезирование больных

- •Протезирование больных

- •Протезирование приобретенных дефектов твердого и мягкого неба

- •Протезирование больных

- •Протезирование больных

- •Протезирование больных

- •Протезирование больных с дефектами мягкого неба

- •Протезирование больных

- •Протезирование больных

- •Протезирование при дефектах лица (экзопротезы)

- •Ортопедическая помощь при восстановительной хирургии лица и челюсти

- •Ортопедические мероприятия

- •Формирующие аппараты, применяемые при пластике лица

- •Формирующие аппараты при пластике преддверия рта

- •Ортопедические мероприятия при пластике неба

- •Ортопедические мероприятия при пластике носа

- •Заболевания височно-нижнечелюстного сустава и их ортопедическое лечение

- •Ортопедическое лечение

- •Боксерские шины"

- •Оглавление

- •Общий курс (пропедевтика)

- •Частный курс

- •Учебник

- •Ортопедическая стоматология

- •197376, С-Петербург, ул. Проф. Попова д. 47

Фиксация частичных съемных протезов

В плане протезирования важное место занимает вопрос о способе крепления любого, в том числе частичного съемного протеза. Целесооб- разный способ крепления является одним из условий, обеспечивающих хорошие функциональные качества протеза, быстрое приспособление с нему больного, сохранность опорных зубов.

Для фиксации частичных съемных протезов используют анатомиче- скую ретенцию и, наконец, искусственные механические приспособления, так называемые кламмеры, пелоты, отростки протеза и др.

Анатомическая ретенция

Анатомическая ретенция создается естественными морфологически- ми образованиями на верхней и нижней челюстях, которые своей формой или положением могут ограничивать свободу движения протеза во время разговора, жевания или смеха. Так, хорошо сохранившиеся альвеолярные гребни верхней челюсти, естественные зубы и выраженный свод твердого неба препятствуют горизонтальному сдвигу протеза. Бугры верхней челюсти мешают скольжению протеза вперед, действуя в этом отношении в содружестве с передним отделом небного свода.

Использование анатомической ретенции не разрешает полностью за- дачи фиксации частичного съемного протеза хотя бы и потому, что при значительной атрофии альвеолярной части она может отсутствовать. Од- нако, наличие анатомической ретенции является большим подспорьем в фиксации протеза, и ее всегда следует учитывать при выборе его конст-

рукции и определении границ. Наиболее надежную фиксацию протеза обеспечивают механические приспособления - кламмеры.

Механические способы фиксации протезов (кламмеры)

В настоящее время ортопеды располагают различными конструкци- ями кламмеров, позволяющих в трудных клинических условиях фиксиро- вать протезы, используя естественные зубы. Но этого недостаточно при решении задач крепления частичных съемных протезов. Основная задача заключается в том, чтобы применить для крепления протеза такую систе- му кламмеров, которая обеспечивала бы фиксацию протеза и в то же вре- мя причиняла бы как можно меньше вреда опорным зубам и слизистой оболочке протезного ложа. С этой точки зрения фиксация частичного съемного протеза является сложной биомеханической проблемой.

Все существующие разновидности кламмеров обладают как положи- тельными качествами, так и недостатками. Знание того, где и как приме- нить тот или иной кламмер, является наукой. Она постигается изучением особенностей клинической картины частичной потери зубов, функцио- нальных особенностей тканей и органов полости рта, а также механи- ческих свойств самих кламмеров и способа их взаимодействия.

Рассматривая разновидности кламмеров, можно отметить в них об- щие детали: плечо, тело, отросток кламмера и окклюзионная накладка. В одних кламмерах перечисленные части могут быть представлены полно- стью, в других частично. Встречаются более сложные кламмеры, в конст- рукцию которых введены дополнительные детали.

Плечом кламмера называется его пружинящая часть, охватывающая коронку зуба. Его положение определяется анатомической формой зуба. В практической стоматологии принято делить поверхность коронки зуба на две части - окклюзионную и пришеечную. Границей между ними служит линия, проходящая по наиболее выпуклой части зуба (экватор).

При изготовлении плеча удерживающего кламмера нужно помнить о следующих требованиях:

плечо должно охватывать зуб с губной или щечной стороны, рас- полагаясь непосредственно за линий наибольшей выпуклости, т.е. между экватором и десной;

плечо кламмера, будь оно круглым или плоским, должно касаться поверхности зуба в максимальном количестве точек. Прилегание лишь в одной точке ведет к резкому повышению давления при движении протеза и способствует развитию некроза эмали;

плечо должно пружинить при смещении протеза. Этим качеством обладают не все кламмеры: более эластичны проволочные и менее по- Датливы литые кламмеры, хотя последние тоже имеют достоинства. В от-

201

личие от проволочных гнутых кламмеров они более точно повторяют рель- еф зуба, а поэтому их вредное влияние на эмаль зуба сказывается в меньшей степени;

плечо должно быть пассивным, т.е. не оказывать давления на охватываемый зуб, когда протез находится в покое. В противном случае возникает постоянно действующий необычный раздражитель, который яв- ляется причиной функциональной перегрузки. Активное давление кламме- ра, как отмечалось, может вызвать некроз эмали, если зуб не покрыт ко- ронкой. Поэтому важно, чтобы кламмеры делались из материала, облада- ющего хорошей упругостью, и сохраняли эти качества при термической обработке;

плечо следует закруглить и отполировать: острые концы, особен- но у проволочных кламмеров, могут повредить слизистую оболочку губ и щек при введении и выведении протеза.

Телом кламмера называется его неподвижная часть. Оно располага- ется, не заходя в поднутрение, на контактной стороне опорного зуба. Его не следует располагать между экватором и шейкой зуба, так как в этом случае кламмер препятствует наложению протеза. На передних зубах по эстетическим соображениям от этого правила можно отступить, располо- жив тело кламмера ближе к десневому краю. Тогда между ним и зубом должен создаваться просвет, облегчающий наложение протеза.

Отросток предназначен для крепления кламмера в протезе. Его рас- полагают вдоль беззубого альвеолярного гребня, под искусственными зу- бами. Не рекомендуется располагать отросток на небной или язычной стороне базиса, так как это часто приводит к перелому протеза. Отростки могут снабжаться мелкопетлистыми сетками, а в дуговых протезах они спаиваются с его каркасом.

По функции условно различают удерживающие и опорно-удержива- ющие (комбинированные) кламмеры. Первые предназначены главным об- разом для удержания протеза. Располагаясь ниже экватора на нижних и выше - на верхних зубах, они скользят по поверхности зуба. Протез, укре- пленный с их помощью, при вертикальном давлении движется по напра- влению к слизистой оболочке и погружается в нее. Давление при этом пе- редается не на зуб, а на слизистую оболочку. При боковых сдвигах про- теза удерживающие кламмеры включаются в распределение жевательного давления, передавая его на опорные зубы под углом к корню, т.е. в направлении, которое всегда считалось маловыгодным для пародонта.

Опорно-удерживающие (комбинированные) кламмеры, кроме плеч (чаще двух), имеют, как правило, окклюзионную накладку, расположенную на окклюзионной поверхности зуба. С ее помощью жевательное давление передается на опорный зуб по продольной оси корня, т.е. в наиболее вы- годном для периодонта направлении. Благодаря своему устройству опор-

202

но-удерживающие кламмеры принимают участие в распределении как го- ризонтальных, так и вертикальных сил, выгодно отличаясь тем самым от удерживающих кламмеров. Передавая часть жевательных сил на опорные зубы, комбинированные кламмеры разгружают слизистую оболочку от же- вательного давления, которое для нее не является адекватным. Удержи- вающие кламмеры изготовляют из металла (золото, нержавеющая сталь, сплав золота с платиной) или пластмассой. Металлические кламмеры в свою очередь могут быть проволочными и ленточными. При изготовлении ручным способом (путем выгибания), их называют гнутыми, при отливке

-литыми.

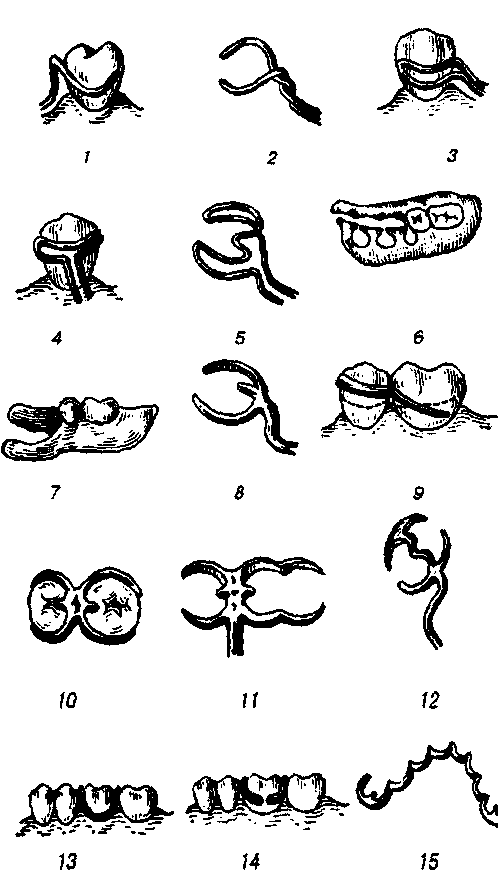

Предложено много видов удерживающих кламмеров. Наиболее рас- пространены проволочный одноплечий, проволочный петлевидный, лен- точный одноплечий, двуплечий проволочный, удлиненный, дентоальвео- лярный и десневой кламмеры (рис.81).

Удерживающие свойства металлического кламмера зависят от мате- риала, из которого он сделан (золото, сталь), термической обработки, профиля поперечного сечения и длины плеча. Лучшими пружинящими свойствами обладают кламмеры из сплава золота с платиной. Повышение содержания платины в сплаве позволяет усилить эластичные свойства кламмерной проволоки.

Длина и диаметр поперечного сечения также влияют на эластичность кламмера. Длинное плечо более эластично, чем короткое. При равном по- перечном сечении эластичность кламмера на премоляре и моляре будет различной. Чтобы кламмеры на разных зубах обладали одинаковой элас- тичностью, следует применять проволоку различного поперечного сече- ния. Для кламмеров выпускается проволока диаметром от 0,6 до 1,5 мм. Кроме того, изготовляется различного диаметра проволока из золотого сплава 750-й пробы.

Проволочный одноплечий кламмер. Кламмер этого типа охватывает зуб только с одной стороны (рис.81,1). Трудно изогнуть его плечо так, чтобы оно проявляло свои упругие свойства лишь при введении и выведении протеза, когда кламмер проходит через экватор. Обычно плечо оказывает постоянное пружинящее действие. Длительное пользование протезом с кламмером, вызывающим постоянное напряжение, приводит к патологи- ческой подвижности опорного зуба. Избежать этого нежелательного дей- ствия удерживающего кламмера можно точным прилеганием пластмассы протеза к оральной поверхности зуба. Неполное прилегание базиса протеза к поверхности зуба является самой частой причиной расшатывания опорных зубов.

Проволочный петлевидный кламмер. Он возник в результате Усовершенствования проволочного одноплечего кламмера. Материалом для

203

13 14 IS

Рис. 81. Различные виды удерживающих и опорно-удерживающих кламмеров:

1 - проволочный одноплечий; 2 - проволочный двуплечий; 3,4 - проволочный петле- видный двуплечий; 5 - проволочный опорно-удерживающий; 6 - дентоальвеолярный; 7 - десневой; 8 - опорно-удерживающий; 9 - опорно-удерживающий литой, продленный; 10 - кламмер Бонвиля; 11 - разновидность кламмера Бонвиля; 12 - кламмер Рейхельмана; 13,14 - перекидные кламмеры; 15 - непрерывный кламмер, соединенный на концах с опорно-удерживающими.

него служит проволока из нержавеющей стали диаметром 0,6 - 0,8 мм. Плечо кламмера изгибают в виде петли так, чтобы одна нитка петли про- ходила над экватором, а другая - под ним, параллельно первой. Для удер- жания кламмера в пластмассе на его отросток можно напаять сетку. Пет- левидный кламмер не может быть применен на резцах: на верхних - не- выгодно по эстетическим соображениям, а на нижних - ввиду небольшой площади губной поверхности. Петлевидный кламмер противопоказан при низких клинических коронках. Кроме одноплечего петлевидного кламмера существует и двуплечий (рис.81,2).

204

Контактный кламмер. Контактный одноплечий и двуплечий клам- меры - это разновидности удерживающего. Они применялись лишь на пе- редних зубах. Это название кламмер получил за то, что охватывал зуб лишь с контактной поверхности, не выходя на вестибулярную. Современная конструкция его называется перекидным (джексоновским) кламмером

(рис. 81,3,4,5).

Двуплечий проволочный кламмер. Этот кламмер имеет два плеча (рис.81,2). Первое располагается с вестибулярной поверхности, второе - с язычной или небной, оказывая противодействие первому. Двуплечий кламмер применяется в двух распространенных формах: 1) оба плеча кламмера имеют общее тело и отросток; 2) плечи кламмера и тело изолированы друг от друга и лишь отростки их объединены общей петлей. Такой кламмер можно назвать расщепленным (рис.81,4).

Непрерывный кламмер. Он называется еще многозвеньевым и представляет собой разновидность продленного, но отличается от него тем, что образует замкнутую систему (рис.81,5). Этот кламмер может распола- гаться как с вестибулярной, так и с язычной (небной) поверхности зубного ряда. Этот кламмер делается только литым. Непрерывный кламмер служит различным целям: он может применяться как удерживающий, шиниру- ющий и как опирающийся элемент.

Дентоальвелярные кламмеры. Отростки базиса протеза с вести- булярной стороны, направленные к естественным зубам, называются дентоальвеолярными кламмерами (рис.81,6). Обладая известной долей эластичности, они свободно проходят через экватор зуба и устанавлива- ются под ним. Таким способом эти кламмеры и обеспечивают фиксацию протеза.

Пластмассовые кламмеры иногда изготовляют армированными, т.е. содержащими металлическую проволоку. Полагают, что это делает их более прочными. Вряд ли это правильно. Введение проволоки в толщу пластмассы ослабляет ее механические свойства, создавая внутренние напряжения вследствие разницы коэффициентов объемного расширения.

Для лучшей фиксации протез снабжается несколькими кламмерами, но это означает известные неудобства. Так, на верхней челюсти они вы- пячивают губу вперед и видны при улыбке. Этот недостаток можно нес- колько смягчить изготовлением кламмера из белой пластмассы.

Дентоальвеолярные кламмеры применяются при высоких коронках опорных зубов, причем в тех случаях, когда зубы, ограничивающие де- фект, параллельны друг к другу. При низких клинических коронках исполь- зование дентоальвеолярных кламмеров противопоказано. Они противопо- казаны также при нависающем альвеолярном отростке, поскольку послед- ний затрудняет вставление протеза. Пластмассовые кламмеры обладают еще одним недостатком: их нельзя активировать. Этот вид кламмеров Разработан венгерским стоматологом Кемени и назван им ретенционным.

205

Десневой кламмер. Десневой кламмер является отростком базиса располагающимся почти у самой переходной складки (рис.81,7). Его фиксирующие свойства незначительные, так как пластмасса, из которой он сделан, обладает малой эластичностью. Десневой кламмер следует применять лишь в тех случаях, когда неприемлемы другие способы фик- сации, и опорные зубы по каким-либо причинам не могут быть исполь- зованы для крепления протеза. Такой кламмер также показан по эстети- ческим соображениям при фиксации протеза на передних зубах.