- •А. С. Щербаков, е. И. Гаврилов, в. Н. Трезубов, е. Н. Жулев

- •Икф "фолиант"

- •А. С. Щербаков, е. И. Гаврилов, в. Н. Трезубое, е. Н. Жулев

- •Введение

- •С которой открывается нам более широкий горизонт

- •Анатомия и физиология зубочелюстной системы

- •Нижняя челюсть

- •Верхняя челюсть

- •Альвеолярные части верхней и нижней челюстей

- •Височно-нижнечелюстной сустав

- •Зубы и зубные ряды

- •Факторы, обеспечивающие устойчивость зубных рядов .

- •Окклюзионная поверхность зубных рядов

- •Строение и функции периодонта

- •Выносливость пародонта к нагрузке

- •Мускулатура зубочелюстной системы

- •Мимические мышцы

- •Жевательная мускулатура

- •Абсолютная сила жевательных мышц

- •Жевательное давление

- •Окклюзия и артикуляция

- •Виды окклюзии

- •Состояние относительного покоя нижней челюсти

- •Нормальный (ортогнатический) прикус

- •Переходные (пограничные) формы прикуса

- •Аномальные прикусы

- •Дистальный прикус

- •Мезиальный прикус

- •Глубокий прикус

- •Открытый прикус

- •Перекрестный прикус

- •Биомеханика нижней челюсти

- •Вертикальные движения нижней челюсти

- •Сагиттальные движения нижней челюсти

- •Анатомические особенности слизистой оболочки полости рта, имеющие значение для протезирования

- •Обследование больного

- •Опрос больного (анамнез)

- •Внешний осмотр больного

- •Обследование полости рта

- •Обследование зубных рядов

- •Обследование пародонта

- •Патологическая подвижность зубов

- •Обследование беззубой альвеолярной части

- •Диагностические модели челюстей

- •Методы определения жевательного давления

- •Исследование жевательной эффективности зубных рядов

- •Графические методы

- •Обследование височно-нижнечелюстного сустава

- •Обследование функции жевательных мышц

- •Электромиография

- •Диагноз

- •План и задачи ортопедического лечения

- •История болезни

- •Оздоровительные мероприятия в полости рта перед протезированием больного

- •Тактика врача при удалении зубов с больным пародонтом

- •Резекция (гемисекция) многокорневых зубов

- •Порядок удаления зубов

- •Об удалении одиночно стоящих зубов на верхней и нижней челюстях

- •Исправление формы альвеолярного отростка (части)

- •Психологическая подготовка больных перед протезированием

- •Оттиски и оттискные материалы

- •Требования, предъявляемые к оттискным материалам

- •Оттискные массы на основе альгиновой кислоты

- •Термопластические массы

- •Цинкоксидэвгенольные оттискные массы

- •Силиконовые оттискные массы

- •Тиодент

- •Выбор оттискной ложки

- •Протезирование при дефектах коронок зубов вкладками

- •Классификация полостей

- •Основные принципы формирования полостей для вкладок

- •Особенности формирования полостей I класса

- •Особенности формирования полостей II класса

- •Особенности формирования полостей III класса

- •Особенности формирования полостей IV класса

- •Особенности формирования полостей V класса

- •Технология вкладок

- •Протезирование зубов искусственными коронками

- •Показания к протезированию искусственными коронками

- •Общие и местные реакции организма человека на препарирование зубов

- •Обезболивание при препарировании зубов

- •Препарирование зубов под искусственную коронку

- •Профилактика вич-инфекции и гепатита в

- •Получение оттиска

- •Требования, предъявляемые к полным коронкам

- •Протезирование

- •Протезирование металлокерамическими и металлопластмассовыми коронками

- •Протезирование полными металлическими коронками

- •Полукоронки (трехчетвертные коронки)

- •Телескопические и экваторные коронки

- •Протезирование при полном отсутствии коронки зуба

- •Штифтовым зуб с наружным кольцом (зуб Ричмонда)

- •Протезирование культевыми коронками

- •Протезирование штифтовым зубом из пластмассы с надкорневой защитной пластинкой и без нее

- •Клиническая картина

- •Нарушение непрерывности зубного ряда

- •Распад зубного ряда на самостоятельно действующие группы зубов и появление функционирующей и нефункционирующей групп

- •Функциональная перегрузка пародонта

- •Деформации зубных рядов

- •Нарушение функции жевания, речи и эстетических норм

- •Изменения височно-нижнечелюстного сустава в связи с потерей зубов

- •Специальная подготовка полости рта

- •Терапевтические мероприятия

- •Хирургическая специальная подготовка полости рта к протезированию

- •Специальная ортопедическая подготовка полости рта к протезированию

- •Выравнивание окклюзионной поверхности путем повышения межальвеолярной высоты

- •Выравнивание окклюзионной поверхности путем укорочения зубов

- •Ортодонтическии метод

- •Аппаратурно-хирургический метод исправления нарушений окклюзии при деформации зубных рядов

- •Удаление зубов как метод исправления окклюзионных нарушений при деформациях зубных рядов

- •Протезирование при дефектах зубных рядов мостовидными протезами

- •Биомеханика мостовидных протезов

- •Показания и противопоказания

- •Выбор опорных зубов для мостовидного протеза

- •Использование внутрикостных имплантатов для фиксации несъемных протезов

- •Протезирование мостовидными протезами при включенных дефектах боковых отделов зубного ряда

- •Протезирование мостовидными протезами при деформациях зубных рядов,

- •Протезирование мостовидными протезами при дефектах переднего отдела зубного ряда

- •Протезирование при дефектах зубных рядов цельнолитыми мостовидными протезами

- •Клиническая оценка мостовидных протезов

- •Клинические приемы

- •Протезирование больных

- •Базис протеза

- •Искусственные зубы

- •Фиксация частичных съемных протезов

- •Анатомическая ретенция

- •Механические способы фиксации протезов (кламмеры)

- •Опорно-удерживающий кламмер

- •Система кламмеров фирмы Нея

- •Я Телескопические коронки

- •Замковые и суставные крепления

- •Балочные крепления

- •Соединение кламмера с протезом

- •Выбор опорных зубов для кламмерной фиксации

- •Планирование конструкции дугового протеза

- •Протезирование при двусторонних концевых дефектах зубного ряда

- •Проблема концевого седла

- •Протезирование при двусторонних концевых дефектах зубного ряда, осложненных потерей части передних зубов

- •Протезирование при односторонних концевых дефектах зубного ряда

- •Протезирование больных

- •Протезирование при односторонних концевых дефектах зубного ряда, сочетающихся с потерей боковых зубов противоположной стороны

- •Протезирование при односторонних включенных дефектах бокового отдела зубного ряда съемными протезами

- •Протезирование при односторонних включенных дефектах зубного ряда съемными протезами

- •Протезирование при включенных дефектах переднего отдела зубного ряда съемными протезами

- •Протезирование при одиночно стоящих зубах верхней и нижней челюстей

- •Непосредственное протезирование при частичной потере зубов

- •Клинические приемы

- •Получение оттиска

- •Определение центрального соотношения челюстей

- •Проверка каркаса дугового протеза

- •Проверка восковой модели (конструкции) протеза -;: V

- •Наложение протеза

- •Привыкание к зубным протезам

- •Гигиена полости рта лиц, пользующихся съемными протезами

- •Клиническая картина

- •Ортопедическое лечение

- •Ортопедическое лечениезаболеваний пародонта

- •Задачи ортопедического лечения

- •Дифференциальная диагностика

- •Методика сошлифования зубов

- •Биомеханические основы шинирования

- •Выбор времени для шинирования

- •Требования, предъявляемые к шинам

- •Виды шинирования и классификация шин

- •Показания к включению зубов в шину

- •Основные виды шинирования

- •Особенности протезирования больных

- •Клиническая картина и протезирование при полной потере зубов

- •Симптоматика полной потери зубов

- •Старческая прогения

- •Атрофия альвеолярных частей

- •Классификация беззубых челюстей'' -,

- •Оценка состояния слизистой оболочки протезноголожа беззубых челюстей

- •Потеря фиксированной межальвеолярной высоты

- •Изменение внешнего вида больного

- •Нарушение функции жевания

- •Диагностика, план и задачи ортопедического лечения

- •Обследование больного

- •Специальная подготовка к протезированию при полной потере зубов

- •Фиксация полных съемных протезов

- •Механические методы

- •Биомеханические методы

- •Физические методы

- •Биофизические методы фиксации протезов

- •Особенности фиксации протезов

- •Анатомические предпосылки

- •Функциональные оттиски и их классификация

- •Классификация оттисков (по е.И.Гаврилову)

- •Определение центрального соотношениябеззубых челюстей

- •Проверка конструкции протеза

- •Наложение протеза

- •Ближайшие и отдаленные результаты протезирования съемными протезами

- •Реакция тканей протезного ложа

- •О состоянии альвеолярного гребня

- •Теория буферных зон

- •Сроки и особенности повторного протезирования больных, пользующихся съемными протезами

- •Ортодонтия

- •Методы обследования,

- •Специальные методы исследования

- •Изучение диагностических моделей челюстей

- •Кефалометрические методы исследования

- •Исследования функционального состояния зубочелюстной

- •Классификация аномалий зубочелюстной системы

- •Основные принципы

- •Методы лечения аномалий

- •Ортодонтические аппараты

- •Тканевые реактивные изменения в зубочелюстной системепри ортодонтическом лечении аномалий

- •Клиническая картина и лечение аномалий зубочелюстной системы

- •Аномалии положения челюстей в черепе

- •Аномалии соотношения зубных дуг

- •Аномалии формы и величинызубных дуг

- •Аномалии отдельных зубов

- •Зубов. При этом необходимы следующие условия: 1) зубам на другойполовине челюсти должно быть достаточно места; 2) средняя линия меж-

- •Челюстно-лицевая ортопедия

- •Классификация аппаратов,

- •Ортопедическое лечение переломов челюстей

- •Первая врачебная помощь при переломах челюстей (транспортная иммобилизация)

- •Специализированная помощь при переломах челюстей

- •Ортопедическое лечение последствий травмы челюстей

- •Лечение больных

- •Лечение пациентов

- •Протезирование пациентов с неправильно сросшимисяпереломами и частичнойпотерей зубов

- •Протезирование больных с потерей зубов при сужении ротовой щели (микростомии)

- •Контрактура нижней челюсти. Профилактика и лечение

- •Протезирование после резекции челюстей

- •Протезирование после резекции альвеолярного отростка верхней челюсти

- •Протезирование после односторонней резекции верхней челюсти

- •Протезирование больных после резекции нижней челюсти

- •Протезирование больных после резекции подбородочного отделанижней челюсти

- •Протезирование больных

- •Протезирование больных

- •Протезирование больных

- •Протезирование приобретенных дефектов твердого и мягкого неба

- •Протезирование больных

- •Протезирование больных

- •Протезирование больных

- •Протезирование больных с дефектами мягкого неба

- •Протезирование больных

- •Протезирование больных

- •Протезирование при дефектах лица (экзопротезы)

- •Ортопедическая помощь при восстановительной хирургии лица и челюсти

- •Ортопедические мероприятия

- •Формирующие аппараты, применяемые при пластике лица

- •Формирующие аппараты при пластике преддверия рта

- •Ортопедические мероприятия при пластике неба

- •Ортопедические мероприятия при пластике носа

- •Заболевания височно-нижнечелюстного сустава и их ортопедическое лечение

- •Ортопедическое лечение

- •Боксерские шины"

- •Оглавление

- •Общий курс (пропедевтика)

- •Частный курс

- •Учебник

- •Ортопедическая стоматология

- •197376, С-Петербург, ул. Проф. Попова д. 47

Обследование функции жевательных мышц

Функция жевательных мышц изменяется не только во время различ- ных перемещений нижней челюсти, но и в связи с патологическими со- стояниями жевательного аппарата: потерей зубов, заболеванием сустава, изменением межальвеолярной высоты. Поэтому для полной характерис- тики клинической картины, сопровождающей то или иное заболевание же- вательного аппарата, желательно получить данные о функциональном со- стоянии жевательных мышц путем электромиографии.

Электромиография

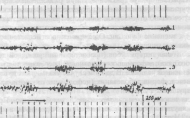

Под электромиографией понимают исследование двигательного (же- вательного) аппарата путем регистрации биопотенциалов скелетных (же- вательных) мышц. Колебания потенциала, обнаруживаемые в мышце при любой форме двигательной реакции, являются одним из наиболее тонких показателей функционального состояния мышцы. Регистрируют колеба- ния специальным прибором - электромиографом. Существуют два спосо- ба отведения токов действия: накожными электродами с большой плоша-

70

дью отведения и игольчатыми с малой площадью отведения, которые вво- дят внутримышечно. Биополярные накожные электроды при этом покры- вают специальной пастой и приклеивают пластырем к коже над сокраща- ющейся мышцей.

Функциональное состояние жевательных мышц исследуют в период функционального покоя нижней челюсти, при смыкании зубов в передней, боковой и центральной окклюзиях, при глотании и во время жевания. Ана- лиз полученных электромиограмм заключается в измерении амплитуды биопотенциалов, частоты колебаний в секунду, изучении формы кривой, отношения активного ритма к периоду покоя. Величина амплитуды коле- баний биопотенциалов позволяет судить о силе сокращений мышц.

Электромиограмма

при

жевании

у

людей

с

нормальными

зубными

ря- дами

имеет

характерную форму

(рис.33). Наблюдается четкая смена ак-

тивного

ритма

и

покоя,

а

залпы

биопотенциалов

имеют

веретенообразные

очертания.

Между сокращением

мышц рабочей и балансирующей сторон

имеется

координация, выражающаяся

в том, что на рабочей стороне амп- литуда

биопотенциалов

высокая,

а

на

балансирующей

-

меньше

примерно в

2,5

раза

(М.М.Соловьев,

С.И.Виноградов).

Рис.33. Электромиограмма жевательных мышц при одностороннем правом жевании: 1 - левая височная мышца; 2 - левая соответственно жевательная мышца;

3 - правая соответственно жевательная мышца; 4 - правая височная мышца.

Для облегчения анализа электромиограмм используют приборы- анализаторы или интеграторы, которые проводят математическую обра- ботку различных кривых, разлагая их на составные части или суммируя их.

Электромиография находит применение в ортопедической стомато- логии при исследовании функции жевательных мышц при частичной или полной потере зубов, заболеваниях височно-нижнечелюстных суставов и

71

жевательных мышц, зубочелюстных аномалиях. Этот метод позволяет так- же регистрировать изменения функции мышц после ортопедического ле- чения (протезирование, устранение аномалий и др.).

Диагноз

Обследование больного заканчивается постановкой диагноза, который отражает как морфологические, так и функциональные нарушения.

Диагноз следует формулировать так, чтобы, во-первых, охарактери- зовать причину болезни, т.е. этиологию и патогенез; во-вторых, дать пред- ставление о патологоанатомической основе болезни, ее локализации; в- третьих, указать на степень и характер функциональных расстройств; в- четвертых, уточнить особенности течения и форму заболевания.

Не всегда удается так сформулировать диагноз, чтобы он отражал все поставленные задачи. Например, при макрогнатии можно указать ее локализацию (верхняя, нижняя), нарушение функции, но нельзя опреде- лить причину ее возникновения. Приведем примеры диагнозов ворто- педической стоматологии:

Открытый прикус (рахитический) с разобщением всех передних зубов; нарушение речи и жевания; макроглоссия. В данном случае диаг- ноз наиболее полно отвечает клиническим требованиям, так как указы- вает причины открытого прикуса (рахит), локализацию нарушений (перед- ние зубы), изменение функции. Одновременно отмечается гипертрофия мышц языка.

Частичная потеря зубов (правосторонний концевой дефект ниж- него зубного ряда); деформация окклюзионной поверхности с нарушением движений нижней челюсти. В данном случае указаны место патологичес- кого процесса, форма заболевания (деформация окклюзионной поверх- ности), нарушение функции.

Иногда человек болен одновременно двумя болезнями. При этом мо- жет возникнуть вопрос: какое из них считать основным, а какое сопут- ствующим? Известный советский клиницист-терапевт А.Л.Мясников реко- мендовал считать основной ту болезнь, которая: 1) является более серь- езной в отношении сохранения жизни и трудоспособности; 2) привела в данное время больного к врачу; 3) на лечение которой было направлено главное внимание последнего. Первую часть положения можно пояснить следующим примером. У больного имеется врожденная расщелина твер- дого неба и кариес передних зубов. Первый диагноз будет основным, второй

- сопутствующим. Вторая часть положения менее важна, чем первая, поскольку больной может обратиться к врачу с несущественными жалоба- ми в то время, как у него может быть серьезное поражение зубо-челюстной системы, о котором он не знает. Уже отмечалось, что пациент может жаловаться на аномалию положения одного зуба при наличии у него

тяжелой аномалии - сужения зубных рядов. Третье положение верно только в отношении болезней или тех их форм, которые поддаются лечению. У больного в возрасте 50 лет определяется нижняя макрогнатия и потеря верхних правых премоляров. Основным диагнозом в данном случае ос- тается нижняя макрогнатия, хотя в этом возрасте она не подлежит лечению, в то время, как дефект зубного ряда может быть замещен протезом.

Таким образом, диагностика является одним из самых трудных разделов клинической медицины вообще и ортопедической стоматологии в частности. Правильное диагностирование возможно, во-первых, при достаточном развитии клинического мышления, во-вторых, когда имеется ясное представление об этиологии, патогенезе заболевания, его клинике и патологической анатомии.

Поэтому изучающему ортопедическую стоматологию к только что прочитанному разделу следует неоднократно возвращаться по мере озна- комления с различными заболеваниями зубочелюстной системы.