- •А. С. Щербаков, е. И. Гаврилов, в. Н. Трезубов, е. Н. Жулев

- •Икф "фолиант"

- •А. С. Щербаков, е. И. Гаврилов, в. Н. Трезубое, е. Н. Жулев

- •Введение

- •С которой открывается нам более широкий горизонт

- •Анатомия и физиология зубочелюстной системы

- •Нижняя челюсть

- •Верхняя челюсть

- •Альвеолярные части верхней и нижней челюстей

- •Височно-нижнечелюстной сустав

- •Зубы и зубные ряды

- •Факторы, обеспечивающие устойчивость зубных рядов .

- •Окклюзионная поверхность зубных рядов

- •Строение и функции периодонта

- •Выносливость пародонта к нагрузке

- •Мускулатура зубочелюстной системы

- •Мимические мышцы

- •Жевательная мускулатура

- •Абсолютная сила жевательных мышц

- •Жевательное давление

- •Окклюзия и артикуляция

- •Виды окклюзии

- •Состояние относительного покоя нижней челюсти

- •Нормальный (ортогнатический) прикус

- •Переходные (пограничные) формы прикуса

- •Аномальные прикусы

- •Дистальный прикус

- •Мезиальный прикус

- •Глубокий прикус

- •Открытый прикус

- •Перекрестный прикус

- •Биомеханика нижней челюсти

- •Вертикальные движения нижней челюсти

- •Сагиттальные движения нижней челюсти

- •Анатомические особенности слизистой оболочки полости рта, имеющие значение для протезирования

- •Обследование больного

- •Опрос больного (анамнез)

- •Внешний осмотр больного

- •Обследование полости рта

- •Обследование зубных рядов

- •Обследование пародонта

- •Патологическая подвижность зубов

- •Обследование беззубой альвеолярной части

- •Диагностические модели челюстей

- •Методы определения жевательного давления

- •Исследование жевательной эффективности зубных рядов

- •Графические методы

- •Обследование височно-нижнечелюстного сустава

- •Обследование функции жевательных мышц

- •Электромиография

- •Диагноз

- •План и задачи ортопедического лечения

- •История болезни

- •Оздоровительные мероприятия в полости рта перед протезированием больного

- •Тактика врача при удалении зубов с больным пародонтом

- •Резекция (гемисекция) многокорневых зубов

- •Порядок удаления зубов

- •Об удалении одиночно стоящих зубов на верхней и нижней челюстях

- •Исправление формы альвеолярного отростка (части)

- •Психологическая подготовка больных перед протезированием

- •Оттиски и оттискные материалы

- •Требования, предъявляемые к оттискным материалам

- •Оттискные массы на основе альгиновой кислоты

- •Термопластические массы

- •Цинкоксидэвгенольные оттискные массы

- •Силиконовые оттискные массы

- •Тиодент

- •Выбор оттискной ложки

- •Протезирование при дефектах коронок зубов вкладками

- •Классификация полостей

- •Основные принципы формирования полостей для вкладок

- •Особенности формирования полостей I класса

- •Особенности формирования полостей II класса

- •Особенности формирования полостей III класса

- •Особенности формирования полостей IV класса

- •Особенности формирования полостей V класса

- •Технология вкладок

- •Протезирование зубов искусственными коронками

- •Показания к протезированию искусственными коронками

- •Общие и местные реакции организма человека на препарирование зубов

- •Обезболивание при препарировании зубов

- •Препарирование зубов под искусственную коронку

- •Профилактика вич-инфекции и гепатита в

- •Получение оттиска

- •Требования, предъявляемые к полным коронкам

- •Протезирование

- •Протезирование металлокерамическими и металлопластмассовыми коронками

- •Протезирование полными металлическими коронками

- •Полукоронки (трехчетвертные коронки)

- •Телескопические и экваторные коронки

- •Протезирование при полном отсутствии коронки зуба

- •Штифтовым зуб с наружным кольцом (зуб Ричмонда)

- •Протезирование культевыми коронками

- •Протезирование штифтовым зубом из пластмассы с надкорневой защитной пластинкой и без нее

- •Клиническая картина

- •Нарушение непрерывности зубного ряда

- •Распад зубного ряда на самостоятельно действующие группы зубов и появление функционирующей и нефункционирующей групп

- •Функциональная перегрузка пародонта

- •Деформации зубных рядов

- •Нарушение функции жевания, речи и эстетических норм

- •Изменения височно-нижнечелюстного сустава в связи с потерей зубов

- •Специальная подготовка полости рта

- •Терапевтические мероприятия

- •Хирургическая специальная подготовка полости рта к протезированию

- •Специальная ортопедическая подготовка полости рта к протезированию

- •Выравнивание окклюзионной поверхности путем повышения межальвеолярной высоты

- •Выравнивание окклюзионной поверхности путем укорочения зубов

- •Ортодонтическии метод

- •Аппаратурно-хирургический метод исправления нарушений окклюзии при деформации зубных рядов

- •Удаление зубов как метод исправления окклюзионных нарушений при деформациях зубных рядов

- •Протезирование при дефектах зубных рядов мостовидными протезами

- •Биомеханика мостовидных протезов

- •Показания и противопоказания

- •Выбор опорных зубов для мостовидного протеза

- •Использование внутрикостных имплантатов для фиксации несъемных протезов

- •Протезирование мостовидными протезами при включенных дефектах боковых отделов зубного ряда

- •Протезирование мостовидными протезами при деформациях зубных рядов,

- •Протезирование мостовидными протезами при дефектах переднего отдела зубного ряда

- •Протезирование при дефектах зубных рядов цельнолитыми мостовидными протезами

- •Клиническая оценка мостовидных протезов

- •Клинические приемы

- •Протезирование больных

- •Базис протеза

- •Искусственные зубы

- •Фиксация частичных съемных протезов

- •Анатомическая ретенция

- •Механические способы фиксации протезов (кламмеры)

- •Опорно-удерживающий кламмер

- •Система кламмеров фирмы Нея

- •Я Телескопические коронки

- •Замковые и суставные крепления

- •Балочные крепления

- •Соединение кламмера с протезом

- •Выбор опорных зубов для кламмерной фиксации

- •Планирование конструкции дугового протеза

- •Протезирование при двусторонних концевых дефектах зубного ряда

- •Проблема концевого седла

- •Протезирование при двусторонних концевых дефектах зубного ряда, осложненных потерей части передних зубов

- •Протезирование при односторонних концевых дефектах зубного ряда

- •Протезирование больных

- •Протезирование при односторонних концевых дефектах зубного ряда, сочетающихся с потерей боковых зубов противоположной стороны

- •Протезирование при односторонних включенных дефектах бокового отдела зубного ряда съемными протезами

- •Протезирование при односторонних включенных дефектах зубного ряда съемными протезами

- •Протезирование при включенных дефектах переднего отдела зубного ряда съемными протезами

- •Протезирование при одиночно стоящих зубах верхней и нижней челюстей

- •Непосредственное протезирование при частичной потере зубов

- •Клинические приемы

- •Получение оттиска

- •Определение центрального соотношения челюстей

- •Проверка каркаса дугового протеза

- •Проверка восковой модели (конструкции) протеза -;: V

- •Наложение протеза

- •Привыкание к зубным протезам

- •Гигиена полости рта лиц, пользующихся съемными протезами

- •Клиническая картина

- •Ортопедическое лечение

- •Ортопедическое лечениезаболеваний пародонта

- •Задачи ортопедического лечения

- •Дифференциальная диагностика

- •Методика сошлифования зубов

- •Биомеханические основы шинирования

- •Выбор времени для шинирования

- •Требования, предъявляемые к шинам

- •Виды шинирования и классификация шин

- •Показания к включению зубов в шину

- •Основные виды шинирования

- •Особенности протезирования больных

- •Клиническая картина и протезирование при полной потере зубов

- •Симптоматика полной потери зубов

- •Старческая прогения

- •Атрофия альвеолярных частей

- •Классификация беззубых челюстей'' -,

- •Оценка состояния слизистой оболочки протезноголожа беззубых челюстей

- •Потеря фиксированной межальвеолярной высоты

- •Изменение внешнего вида больного

- •Нарушение функции жевания

- •Диагностика, план и задачи ортопедического лечения

- •Обследование больного

- •Специальная подготовка к протезированию при полной потере зубов

- •Фиксация полных съемных протезов

- •Механические методы

- •Биомеханические методы

- •Физические методы

- •Биофизические методы фиксации протезов

- •Особенности фиксации протезов

- •Анатомические предпосылки

- •Функциональные оттиски и их классификация

- •Классификация оттисков (по е.И.Гаврилову)

- •Определение центрального соотношениябеззубых челюстей

- •Проверка конструкции протеза

- •Наложение протеза

- •Ближайшие и отдаленные результаты протезирования съемными протезами

- •Реакция тканей протезного ложа

- •О состоянии альвеолярного гребня

- •Теория буферных зон

- •Сроки и особенности повторного протезирования больных, пользующихся съемными протезами

- •Ортодонтия

- •Методы обследования,

- •Специальные методы исследования

- •Изучение диагностических моделей челюстей

- •Кефалометрические методы исследования

- •Исследования функционального состояния зубочелюстной

- •Классификация аномалий зубочелюстной системы

- •Основные принципы

- •Методы лечения аномалий

- •Ортодонтические аппараты

- •Тканевые реактивные изменения в зубочелюстной системепри ортодонтическом лечении аномалий

- •Клиническая картина и лечение аномалий зубочелюстной системы

- •Аномалии положения челюстей в черепе

- •Аномалии соотношения зубных дуг

- •Аномалии формы и величинызубных дуг

- •Аномалии отдельных зубов

- •Зубов. При этом необходимы следующие условия: 1) зубам на другойполовине челюсти должно быть достаточно места; 2) средняя линия меж-

- •Челюстно-лицевая ортопедия

- •Классификация аппаратов,

- •Ортопедическое лечение переломов челюстей

- •Первая врачебная помощь при переломах челюстей (транспортная иммобилизация)

- •Специализированная помощь при переломах челюстей

- •Ортопедическое лечение последствий травмы челюстей

- •Лечение больных

- •Лечение пациентов

- •Протезирование пациентов с неправильно сросшимисяпереломами и частичнойпотерей зубов

- •Протезирование больных с потерей зубов при сужении ротовой щели (микростомии)

- •Контрактура нижней челюсти. Профилактика и лечение

- •Протезирование после резекции челюстей

- •Протезирование после резекции альвеолярного отростка верхней челюсти

- •Протезирование после односторонней резекции верхней челюсти

- •Протезирование больных после резекции нижней челюсти

- •Протезирование больных после резекции подбородочного отделанижней челюсти

- •Протезирование больных

- •Протезирование больных

- •Протезирование больных

- •Протезирование приобретенных дефектов твердого и мягкого неба

- •Протезирование больных

- •Протезирование больных

- •Протезирование больных

- •Протезирование больных с дефектами мягкого неба

- •Протезирование больных

- •Протезирование больных

- •Протезирование при дефектах лица (экзопротезы)

- •Ортопедическая помощь при восстановительной хирургии лица и челюсти

- •Ортопедические мероприятия

- •Формирующие аппараты, применяемые при пластике лица

- •Формирующие аппараты при пластике преддверия рта

- •Ортопедические мероприятия при пластике неба

- •Ортопедические мероприятия при пластике носа

- •Заболевания височно-нижнечелюстного сустава и их ортопедическое лечение

- •Ортопедическое лечение

- •Боксерские шины"

- •Оглавление

- •Общий курс (пропедевтика)

- •Частный курс

- •Учебник

- •Ортопедическая стоматология

- •197376, С-Петербург, ул. Проф. Попова д. 47

Сагиттальные движения нижней челюсти

Движение нижней челюсти вперед осуществляется двусторонним сокращением латеральных крыловидных мышц. Движение головки нижней челюсти в суставе может быть условно раздельно на две фазы. В первой - диск вместе с головкой скользит по поверхности суставного бугорка. Во второй фазе к скольжению головки присоединяется шарнирное движение ее вокруг собственной поперечной оси. Расстояние, которое проходит го- ловка нижней челюсти при ее движении вперед, носит название сагит- тального суставного пути. Оно в среднем равно 7-10 мм. Угол, образован- ный пересечением линии сагиттального суставного пути с окклюзионной плоскостью, называется углом сагиттального суставного пути (рис.20). В зависимости от степени выдвижения нижней челюсти этот угол меняется. Поданным Гизи, он в среднем равен 33°.

45

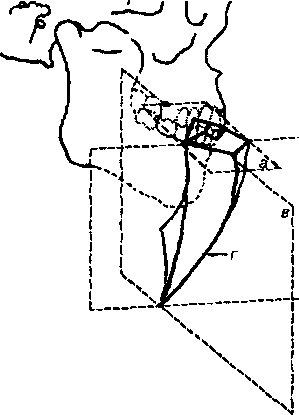

Рис.20. Углы сагиттального суставного и резцового путей (схема): а - угол сагиттального суставного пути; б - угол сагиттального резцового пути естественных зубов и искусственных зубов в съемном протезе (в).

При ортогнатическом прикусе выдвижение нижней челюсти сопрово- ждается скольжением нижних резцов по небной поверхности верхних. Путь, совершаемый нижними резцами при выдвижении нижней челюсти вперед, называется сагиттальным резцовым путем. Угол, образованный пересечением линии сагиттального резцового пути с окклюзионной плос- костью, называется углом сагиттального резцового пути (рис.20 б,в). По Гизи, он в среднем равен 40 - 50°.

При выдвижении нижней челюсти в положение передней окклюзии возможны контакты зубных рядов только в трех точках. Одна из них рас- положена на передних зубах, а две - на дистальных бугорках вторых или третьих моляров. Это явление было впервые описано Бонвилем и полу- чило название трехпунктного контакта Бонвиля.

Трансверзальные движения нижней челюсти ^ Боковые движения нижней челюсти обеспечиваются односторонним

сокращением латеральной крыловидной мышцы. При трансверзальных движениях нижней челюсти различают две стороны: рабочую и баланси- рующую (рис.21). На рабочей стороне, в которую направлено движение челюсти, жевательные зубы-антагонисты устанавливаются в контакт од- ноименными бугорками, а на противоположной, балансирующей - разно- именными. На рабочей стороне головка остается в ямке и совершает вращение лишь вокруг своей вертикальной оси. На балансирующей сто- роне головка вместе с диском скользит по поверхности суставного бугор- ка вниз и вперед, а также внутрь, образуя угол с первоначальным направ- лением сагиттального суставного пути. Этот угол был впервые описан

46

Беннеттом и называется углом трансверзального суставного пути, или углом бокового сдвига. Он равен в среднем 15-17° (рис.22).

а б

Рис.21. Соотношение боковых зубов при смещении нижней челюсти влево: а - балансирующая сторона; б - рабочая сторона.

Трансверзальные движения характеризуются определенными изме- нениями в положении зубов. Если изобразить графически кривые пере- мещения зубов при поочередном движении нижней челюсти вправо и вле- во, то они пересекутся под тупым углом. Чем дальше от головки находит- ся зуб, тем угол больше. Наиболее тупой угол образуется от пересечения кривых, остающихся после перемещения центральных резцов. Этот угол называется готическим или углом трансверзального резцового пути (рис.22). Он определяет размах резцов при боковых движениях нижней челюсти и равен в среднем 100 - 110°.

Деление движений нижней челюсти на составные элементы - верти- кальные и боковые, выдвижение вперед - является условным и делается из методических соображений. Но оно помогает понять характер этих движений при выполнении разных функций.

Рис.22. Угол трансверзального резцового пути (готический угол).

Рис.23. Объемное изображение пространства, в пределах которого смещается резцовая точка. На рисунке обозначены плоскости: а - горизонтальная; б - фронтальная; в - сагиттальная. Сплошной линией показано объемное изображение фигуры (г), в пределах которой возможно смещение резцовой точки.

Полный комплекс движений нижней челюсти может быть проиллю- стрирован с помощью схемы, показывающей перемещение в пространстве срединной точки между центральными нижними резцами (рис.23). Объемное изображение траектории движения этой точки, полученное Пос- сельтом путем наложения боковых рентгенограмм черепа, наглядно де- монстрирует всю сложность перемещений нижней челюсти.

Рис.24. Комплекс жевательных движений нижней челюсти (по Гизи): а - цикл жевательных движений (I - IV фазы жевательного цикла).

Наибольший практический интерес вызывают жевательные движения нижней челюсти. Значение их облегчает изготовление искусственных зу- бов для протезов и конструирование искусственных зубных рядов. При изжевывании пищи нижняя челюсть совершает цикл движений, сопро- вождающихся появлением быстрых скользящих контактов зубов рабочей стороны. Максимальные жевательные усилия развиваются в положении центральной окклюзии, когда движение нижней челюсти перед началом следующего жевательного цикла на мгновение прекращается. В первой фазе челюсть опускается и выдвигается вперед. Во второй фазе происходит смещение челюсти в сторону (боковое движение). В третьей фазе зубы смыкаются на рабочей стороне одноименными бугорками, а на балан- сирующей - разноименными. Однако, контакт зубов на балансирующей стороне может и отсутствовать, что, по-видимому, зависит от выраженности трансверзальных окклюзионных кривых. В четвертой фазе зубы возв- ращаются в положение центральной окклюзии и жевательный цикл повторяется (рис.24). Форма жевательного цикла может быть различной и зависит от степени перекрытия и наклона передних зубов, высоты бугорков жевательных зубов, консистенции пищи и т.д. В связи с этим различают горизонтальную (грушевидную) и вертикальную (каплевидную) формы же- вательного цикла (рис.25). Объем движений нижней челюсти, необходимый для осуществления жевательного цикла, как правило, меньше объема всех возможных движений. Это позволяет мышцам развивать наибольшие уси- лия при жевании в более короткий промежуток времени при наименьшем

размахе движений нижней челюсти.

Рис.25. Зависимость формы жевательного цикла от глубины перекрытия передних зубов: а - грушевидная (горизонтальный тип) форма жевательного цикла при минимальном перекрытии передних зубов; б - каплевидная (вертикальный тип) форма жевательного цикла при глубоком перекрытии.

ЖЕВАНИЕ

Жевание представляет собой совокупность механических процессов,направленных на ическая обработка пищи осуществляется зубами, совершающими вместе

с нижней челюстью сложный цикл движений, описанный в предыдущей главе.

В жевательных экскурсиях

нижней

челюсти различают

основные вспомогательные

движения.

К

основным

-

относятся

движения,

непосред-

Рис.26. Схема жевания: а - зубы разомкнуты, движением языка пища перемещена на коренные зубы; б и в - зубы начинают смыкаться при одновременном образовании щечного валика; г - пищевой комок раздавлен зубами.

ственно связанные с размалыванием пищи, а к вспомогательным - те, что совершаются для захватывания и перемещения ее в полости рта при жевании (рис.26).

После откусывания пищи передними зубами раздробление ее проис- ходит преимущественно в области клыков и премоляров. В этой фазе же- вания иногда участвуют и первые моляры. Медиальный валик щечной мышцы, прижимаясь к зубам и образуя стенку щечного кармана, способ- ствует удержанию пищи на окклюзионной поверхности зубов, возвраще- нию ее из щечного кармана на зубы и перемещению в полость рта. Затем пища, благодаря движениям нижней челюсти в стороны, подвергается растиранию. Одновременно наступает обильное слюноотделение, спо- собствующее образованию скользкого пищевого комка за счет содержаще- гося в ней муцина. Степень измельчения пищи регулируется рецепторами слизистой оболочки рта, в том числе и языка. Размельченные частицы соби- раются в пищевой комок, а крупные оттесняются для дополнительной механической обработки. Жевание может происходить на обеих сторонах или только на одной. Передача пищи с одной стороны на другую совер- шается при помощи языка, губ и щек.

Характер жевательных движений нижней челюсти для каждого рода пищи отличается определенным постоянством и ритмом в течение всего процесса приема пищи (см.раздел "Мастикациография"). При нормальной

50

функции пищеварительной системы жевание осуществляется на основе ложного взаимодействия условных и безусловных рефлексов. Так, во время нтенсивного жевания происходит рефлекторное тоническое сокращение падких мышц желудка, а во время глотания - рефлекторное расслабление тонуса этих мышц.