- •Технология строительного производства

- •Глава 1. Устройство оснований...

- •Раздел I основы индустриальной технологии строительного производства

- •Глава 1 общие положения

- •§ 1. Основные сведения о строительных процессах

- •§ 2. Строительные рабочие. Организация труда

- •§ 3. Производительность труда и заработная плата

- •§ 4. Строительные нормы и правила. Контроль качества строительства

- •§ 5. Охрана труда. Противопожарная защита строек

- •Глава 2 особенности индустриальной технологии производства

- •§ 1. Общие сведения

- •§ 2. Сборность зданий и сооружений

- •§ 3. Технология возведения монолитных конструкций

- •§ 4. Комплексная механизация и автоматизация строительства

- •§ 5. Передовой опыт и научная организация труда

- •§ 6. Поточность производства. Применение системы спу (сетевого планирования и управления)

- •§ 7. Нормализация и технологическое проектирование

- •§ 8. Составление ппр при реконструкции предприятий

- •§ 9. Технико-экономические показатели

- •Раздел II

- •§ 2. Расчистка территории

- •§ 3. Инженерные сети для строительства

- •Глава 2 строительные грузы, дороги и транспорт в строительстве

- •§ 1. Общие сведения

- •§ 2. Дороги

- •§ 3. Транспортные средства

- •§ 4. Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ

- •§ 5. Охрана труда

- •Раздел III устройство земляных сооружений

- •Глава 1 общие положения

- •§ 1. Виды земляных сооружений и машины для земляных работ

- •§ 2. Основные строительные свойства и классификация грунтов

- •Глава 2 способы подсчета объемов работ и распределения земляных масс

- •§ 1. Определение объемов работ

- •§ 2. Распределение земляных масс при планировке площадки

- •Глава 3 подготовительные и вспомогательные работы

- •§ 1. Состав работ

- •§ 2. Снятие растительного слоя

- •§ 3. Водоотлив и водопонижение

- •§ 4. Искусственное ограждение выемок от грунтовых вод

- •§ 5. Устройство креплений

- •Глава 4 планировка площадок

- •§ 1. Общие сведения

- •§ 2. Планировка площадок бульдозерами

- •§ 3. Планировка площадок скреперами

- •§ 4. Планировка площадок экскаваторами

- •§ 5. Производство работ гидромеханическим способом

- •§ 6. Уплотнение грунта

- •Глава 5 устройство выемок и насыпей

- •§ 1. Устройство котлованов

- •§ 2. Устройство траншей

- •§ 3. Производство земляных работ в условиях реконструкциипредприятий

- •§ 4. Возведение насыпей из связных грунтов

- •Глава в производство земляных работ в зимних условиях

- •§ 1. Общие сведения

- •§ 2. Предохранение грунтов от промерзания

- •§ 3. Оттаивание мерзлых грунтов

- •§ 4. Рыхление и разработка мерзлых грунтов

- •Глава 7 комплексная механизация и поточная организация производства земляных работ

- •§ 1. Общие принципы формирования комплектов машин

- •§ 2. Организация поточного производства работ

- •§ 3 Контроль качества и приемка земляных работ

- •§ 4. Охрана труда при производстве земляных работ

- •Раздел IV буровые и взрывные работы

- •Глава 1 буровые работы

- •§ 1. Основные способы бурения

- •§ 2. Бурение шпуров и скважин

- •§ 3. Охрана труда при буровых работах

- •Глава 2 взрывные работы

- •§ 1. Взрывчатые вещества и средства взрывания

- •§ 2. Основные методы взрывания

- •§ 3. Рыхление грунтов

- •§ 4. Взрывание мерзлых грунтов

- •§ 6. Взрывные работы в условиях реконструкции зданий и сооружений

- •§ 7. Охрана труда при взрывных работах

- •Раздел V устройство основании и фундаментов*

- •Глава 1 устройство оснований

- •§ 1. Уплотнение грунтов

- •§ 2. Устройство подушек

- •§ 3. Закрепление грунтов

- •§ 4. Особенностиустройства основанийв зимних условиях

- •§ 5. Контроль качества уплотнения и закрепления оснований

- •§ 6. Охрана труда при устройстве оснований

- •Глава 2 устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений

- •§ 1. Виды свай и способы их погружения

- •§ 2. Забивка и вибропогружение свай

- •§ 3. Безударное погружение свай

- •§ 4. Устройство набивных свай и буровых опор

- •§ 5. Устройство забивных и набивных фундаментов мелкого заложения

- •§ 6 Особенности устройства свайных фундаментов в сезонно-мерзльгх и вечномерзлых грунтах

- •§ 7. Организация работ по устройству свайных фундаментов

- •§ 8. Контроль качества свайных фундаментов

- •§ 9. Охрана труда при свайных работах

- •Глава 3 реконструкция и усиление фундаментов

- •§ 1. Увеличение несущей способности фундаментов путем усиления конструкций

- •§ 2. Увеличение несущей способности оснований действующих фундаментов

- •Глава 4 фундаменты глубокого заложения

- •§ 1. Область применения

- •§ 2. Глубокие буровые опоры

- •§ 3. Опоры из тонкостенных сборных оболочек

- •§ 4. Устройство фундаментов глубокого заложения методом «стена в грунте»

- •§ 5. Устройство опускных колодцев

- •§ 6. Погружение кессонов

- •§ 7. Особенности устройства фундаментов глубокого заложения в зимних условиях

- •§ 8. Контроль качества работ по устройству глубоких фундаментов

- •§ 9. Охрана труда при устройстве фундаментов глубокого заложения

- •Раздел VI возведение каменных конструкций

- •Глава 1 общие положения

- •§ 1. Виды каменных кладок

- •§ 2. Правила разрезки каменной кладки

- •§ 3. Растворы, применяемые для кладки

- •§ 4. Инструменты и приспособления для каменной кладки

- •§ 5. Леса и подмости

- •Глава 2 транспортирование материалов, изделий, заготовок и полуфабрикатов

- •§ 1. Доставка и подача к рабочему месту стеновых материалов, изделий и заготовок

- •Глава 3

- •§ 1. Кладка из кирпича

- •§ 2. Особенности кладки из огнеупорного кирпича

- •§ 3. Кладка из мелкоштучных камней

- •§ 4. Организация рабочего места и труда каменщиков

- •Глава 4 кладка из природных камней неправильной формы

- •§ 1. Кладка из бутового камня

- •§ 2. Бутобетонная кладка

- •§ 3. Организация рабочего места и труда каменщиков

- •Глава 5 возведение фундаментов и стен из крупных блоков

- •§ 1. Возведение фундаментов и стен подземной части здания

- •§ 2. Возведение стен наземной части здания

- •Глава 6 разборка, восстановление и усиление каменной кладки при реконструкции

- •§ 1. Разборка каменных конструкций

- •§ 2. Пробивка проемов, гнезд, борозд и отверстий

- •§ 3. Заделка проемов, ниш, гнезд, борозд и трещин

- •§ 4. Усиление конструктивных элементов зданий

- •Глава 7 производство каменных работ в зимних условиях

- •§ 1. Общие положения

- •§ 2. Кладка способом замораживания

- •§ 3. Кладка на растворах с противоморозными добавками, при прогреве (обогреве) и в тепляках

- •Глава 8 организация возведения каменных конструкций

- •§ 1. Возведение поэтажных конструкций

- •§ 2. Приемка работ

- •§ 3. Охрана труда

- •Раздел VII возведение бетонных и железобетонных конструкций

- •Глава 1 общие положения

- •§ 1. Основные сведения о видах бетонных и железобетонных конструкций

- •§ 2. Состав комплексного процесса

- •§ 3. Влияние климатических условий на технологию работ

- •Глава 2 устройство опалубки

- •§ 1. Виды опалубки и состав процесса

- •§ 2. Разборно-переставная опалубка

- •§ 3. Передвижная катучая опалубка

- •§ 4. Несъемная опалубка-облицовка и другие виды опалубки

- •Глава 3 заготовка и монтаж арматуры

- •§ 1. Виды арматуры и состав процесса

- •§ 2. Арматурная сталь и полуфабрикаты

- •§ 3. Изготовление ненапрягаемой арматуры

- •§ 4. Сварка арматуры

- •§ 5. Сборка арматурных изделий

- •§ 6. Монтаж ненапрягаемой арматуры

- •§ 7. Заготовка напрягаемых арматурных элементов

- •§ 8. Замена арматуры. Контроль качества работи приемка смонтированной арматуры

- •Глава 4 приготовление бетонной смеси

- •§ 1. Виды бетонной смеси

- •§ 2. Дозировочная аппаратура и бетоносмесители

- •§ 3. Бетоносмесительные установки

- •§ 4. Приготовление бетонной смеси в зимних условиях и в условиях сухого жаркого климата

- •Глава 5 транспортирование бетонной смеси

- •§ 1 Состав процесса и общие требования

- •§ 2. Доставка бетонной смеси автомобильным транспортом

- •§ 3. Транспортирование бетонной смеси по трубам

- •§ 4. Применениеленточных конвейеров,бетоноукладчиков и мототележек

- •§ 5. Использование кранов и подъемников

- •§ 6. Особенноститранспортирования бетонной смеси в зимних условиях и в условиях сухого жаркого климата

- •Глава 6 бетонирование конструкций

- •§ 1. Состав процесса, подготовка к бетонированию

- •§ 2. Уплотнение бетонной смеси

- •§ 3. Устройство рабочих швов

- •§ 4. Особенности бетонирования конструкций

- •Глава 7 специальные методы возведения конструкций

- •§ 1. Сооружение железобетонных конструкций в скользящей опалубке

- •§ 2. Сооружение высоких железобетонных конструкций в подъемно-переставной и объемно-переставной опалубке

- •§ 3. Торкретирование, набрызг-бетон (шприц-бетон) и вакуумирование

- •§ 4. Бетонирование конструкций, находящихся под водой

- •§ 5. Технология предварительно напряженных конструкций в построечных условиях

- •§ 6. Применение специальных бетонных смесей

- •Глава 8

- •§ 2. Способы усиления и сноса железобетонных конструкций

- •Глава 9 выдерживание бетона, уход за ним. Распалубливание и отделка

- •§ 1. Выдерживание бетона и уход за ним

- •§ 2. Контроль качества бетона

- •§ 3. Распалубливание и отделка поверхности бетона

- •§ 4. Приемка работ

- •Глава 10 возведение бетонныхи железобетонных конструкций в зимних условиях

- •§ 1. Особенности бетонирования в зимних условиях

- •§ 2. Подготовка к бетонированию. Подача, укладка и уплотнение бетонной смеси

- •§ 3. Выдерживание бетона методом термоса

- •§ 4. Применение химических добавок

- •§ 5. Электротермообработка бетона

- •§ 6. Паропрогрев

- •§ 7. Применение тепляков

- •§ 8. Контроль качества бетона

- •Глава 11 организация комплексно-механизированного процесса возведения монолитных конструкций

- •§ 1. Выбор комплекта машин

- •§ 2. Проектирование поточного производства работ

- •§ 3. Особенности многовариантного проектирования производства работ

- •Глава 12

- •§ 2. Производство работ в зимних условиях

- •Раздел VIII монтаж строительных конструкций

- •Глава 1 общие положения

- •§ 1. Основные сведения. Перспективы развития монтажа

- •§ 2. Организационно-технологическая структура мбнтажа

- •§ 3. Монтажная технологичность строительных конструкцийи методика ее оценки

- •Глава 2 технологические особенности применения подъемныхи подъемно-транспортных монтажных средств

- •§ 1. Краны и подъемники

- •§ 2. Летательные и плавучие монтажные средства

- •Глава 3 транспортные и подготовительные процессы

- •§ 1. Доставка, складирование и раскладка конструкций

- •§ 2. Укрупнительная сборка и временное усиление конструкций

- •Глава 4 технология монтажных операций

- •§ 1. Классификация монтажных операций

- •§ 2. Оснастка и захват (строповка) конструкций

- •§ 3. Подъем (перемещение) конструкций

- •§ 4. Наводка, ориентирование и установка конструкций

- •§ 5. Выверка конструкций

- •§ 6. Закрепление конструкций

- •Глава 5 методы монтажа строительных конструкции

- •§ 1. Классификация методов монтажа

- •§ 2. Свободный подъем конструкций

- •§ 3. Принудительный подъем конструкций

- •Глава 6 монтаж железобетонных конструкций

- •§ 1. Монтаж крупнопанельных домов

- •§ 2. Монтаж зданий из объемных элементов

- •§ 3. Монтаж зданий подъемом этажей или перекрытий

- •§ 4. Монтаж одноэтажных промышленных зданий

- •§ 5. Монтаж многоэтажныхкаркасно-панельных промышленных и гражданских зданий

- •§ 6. Монтаж железобетонных пространственных конструкций

- •Глава 7 монтаж металлических конструкций

- •§ 1. Монтаж каркасов одноэтажных и многоэтажных зданий

- •§ 2. Конвейерная сборкаи крупноблочный монтаж конструкций покрытий промышленных зданий

- •§ 3. Особенностимонтажа легких несущих и ограждающих конструкций, оконных блоков и витражей

- •§ 4. Монтаж купольных, арочных и мембранных конструкций покрытий

- •§ 5. Монтаж листовых конструкций

- •§ 6. Монтажметаллических конструкций высотных инженерных сооружений

- •Глава 8 монтаж специальных конструкций

- •§ 1. Общие положения

- •§ 2. Технология монтажа

- •Глава 9 усиление, демонтаж и монтаж строительных конструкциипри реконструкции

- •§ 1. Усиление конструкций

- •§ 2. Демонтаж и монтаж конструкций

- •§ 3. Особенности монтажа и демонтажа конструкций в зимних условиях и условиях жаркого климата

- •Глава 10 организация монтажного процесса

- •§ 1. Общие положения

- •§ 2. Направления развития фронта работ

- •§ 3. Последовательность установки конструкций

- •§ 4. Организация монтажа железобетонных конструкций

- •§ 5. Организация монтажа металлических конструкций

- •§ 6. Проектирование монтажных работ

- •§ 7. Контроль качества монтажа и приемка конструкций

- •§ 8. Охрана труда при производстве монтажных работ

- •Раздел IX изготовление и монтаж деревянных конструкции

- •§ 2. Обработка древесины

- •§ 3. Защита от гниения, древоточцев и возгорания

- •Глава 2 сборка, установка и монтаж деревянных конструкций

- •§ 1. Сборка конструкций из брусьев и бревен

- •§ 2. Установка и монтаж конструкций деревянных домов

- •§ 3. Монтаж деревянных конструкций

- •§ 4 Установка столярных изделий

- •§ 5. Контроль качества и приемка работ

- •§ 6. Охрана труда и противопожарная защита при устройстве деревянных конструкций

- •Раздел X устройство кровель

- •Глава 1 рулонные и мастичные кровли

- •§ 1. Общие положения

- •§ 2. Кровли из рулонных материалов

- •§ 3. Мастичные кровли

- •Глава 2 устройство кровельиз штучных материалов и плит полной заводской готовности

- •§ 1. Кровля из асбестоцементных изделий

- •§ 2. Кровли из черепицы

- •§ 3. Кровля из стальных листов

- •§ 4. Устройство кровли из плит повышенной и полной заводской готовности

- •Глава 3 организация работ по устройству кровель

- •§ 2. Устройство кровель в зимних условиях и в условиях жаркого климата

- •§ 3. Приемка и контроль качества работ

- •§ 4. Охрана труда и противопожарные мероприятия

- •Раздел XI защита строительных конструкций от вредных воздействий среды

- •Глава 1 общие сведения

- •§ 1. Назначение защиты

- •§ 2. Основные виды защиты

- •§ 3. Приготовление и транспортирование защитных составов. Подготовка вспомогательных материалбв и изделий

- •Глава 2 устройство гидроизоляции

- •§ 1. Общие положения

- •§ 2. Нанесение окрасочной гидроизоляции

- •§ 3. Литая асфальтовая изоляция и штукатурка

- •§ 4. Оклеечная гидроизоляция

- •§ 5. Жесткая гидроизоляция

- •Глава 3

- •§ 1. Футеровка

- •§ 2. Гуммирование и газопламенное напыление

- •§ 3. Гидрофобизация и флюатирование

- •§ 4. Металлизация

- •Глава 4

- •§ I. Общие сведения

- •§ 2. Засыпная теплоизоляция

- •§ 3. Мастичная теплоизоляция

- •§ 4. Литая теплоизоляция

- •§ 6. Сборно-блочная теплоизоляция

- •§ 7. Вакуумная теплоизоляция

- •§ 8. Звукоизоляция конструкций при возведении и отделке зданий

- •Глава 5 организация работ. Охрана труда и пожарная профилактика

- •§ 1. Организация процессов

- •§ 2. Особенности производства изоляционных работ в зимних условиях

- •§ 3. Контроль качества и приемка работ по устройству изоляции

- •§ 4. Охрана труда и пожарная профилактика

- •Раздел XII прокладка инженерных сетей

- •Глава 1 общие сведения

- •§ 1. Трубопроводы. Их назначение и виды

- •§ 2. Виды прокладки труб

- •§ 3. Соединения труб и элементы трубопроводов

- •§ 4. Индустриальная технология устройства трубопроводов

- •Глава 2 заготовка монтажных элементов

- •§ 1. Виды трубных заготовок и монтажных узлов

- •§ 2. Сборка и соединение труб на сварке

- •§ 3. Сборка раструбных соединений труб

- •§ 4. Сборка муфтовых соединений

- •§ 5. Монтаж стыков на фланцах

- •§ 6. Контроль качества стыков

- •Глава 3 изоляция труб

- •§ 2. Устройство теплоизоляционных покрытий

- •§ 3. Контроль качества изоляции

- •Глава 4 подготовка к прокладке труб и монтажных узлов

- •§ 1. Доставка труб и монтажных элементов

- •§ 2. Укрупнение монтажных узлов

- •§ 3. Разметка осей трубопроводов и установка креплений

- •§ 4. Приемка опор и оснований

- •Глава 5 прокладка труб

- •§ 1. Монтаж трубопроводов внутридомовых санитарно-технических систем

- •§ 2. Укладка внешних сетей

- •§ 4. Подключение к действующим сетям

- •§ 5. Особенности производства работ при реконструкции и ремонте санитарно-технических систем

- •Глава 6 подземная прокладка труб без вскрытия грунта

- •§ 1. Способ прокола

- •§ 2. Способ продавливания

- •§ 3. Горизонтальное бурение

- •§ 4. Прокладка труб в готовых тоннелях

- •Глава 7 прокладка труб в особых условиях

- •§ 1. Пересечение водных преград

- •§ 2. Прокладка труб в болотистой местности

- •§ 3. Устройство трубопроводов в просадочных грунтах и сейсмических районах

- •§ 4. Прокладка труб по склонам гор и в районах вечной мерзлоты

- •§ 5. Надземная открытая прокладка труб

- •Глава 8 организация процессов прокладки труб

- •§ 1. Выбор длины монтажного участка

- •§ 2. Организация производственных процессов

- •§ 3. Контроль качества и приемка работ

- •§ 4. Охрана труда

- •Глава 9

- •§ 2. Проводка внутри зданий

- •§ 3. Производство электромонтажных работ

- •§ 4. Антикоррозионная защита инженерных сетей

- •Раздел XIII отделка зданий и сооружений

- •Глава 1 общие положения

- •§ 1. Основные сведения об отделочных процессах

- •§ 2. Подготовка здания к отделке

- •Глава 2 остекление

- •§ 1. Основные сведения

- •§ 2. Заготовительные и транспортные процессы

- •§ 3. Вставка стекол и монтаж изделий из стекла

- •Глава 3 отделка штукатуркой

- •§ 1. Виды штукатурки. Структура процесса

- •§ 2. Подготовка конструкций к оштукатуриванию

- •§ 3. Нанесение штукатурного раствора

- •§ 4. Устройство карнизов и отделка поверхностей

- •§ 5. Декоративная штукатурка

- •§ 7. Особенности выполнения штукатурных работ в зимних условиях

- •§ 8. Приемка и контроль качества

- •Глава 4 облицовка наружных и внутренних поверхностей

- •§ 1. Разновидности облицовки. Структура процесса

- •§ 2. Облицовка фасадов зданий и наружных поверхностей инженерных сооружений Облицовка изделиями из природного камня.

- •§ 3. Облицовка внутренних помещений

- •Глава 5 отделка малярными составами, обоями и пленками

- •§ 1. Общие сведения

- •§ 2. Виды малярных составов. Подготовка и окраска поверхностей

- •§ 3. Отделка обоями, линкрустом и синтетическими пленками

- •§ 4. Декоративная отделка

- •§ 5. Комплексная механизация и организация процесса малярной отделки

- •§ 6. Приемка и контроль качества

- •Глава 6 устройство полов

- •§ 1. Основные сведения

- •§ 2. Подготовка основания, устройство подстилающего слоя и стяжки

- •§ 3. Полы со сплошным покрытием

- •§ 4. Полы с покрытием из штучных материалов

- •§ 5. Полы из досок, паркета и древесно-стружечных плит

- •§ 6. Полы из рулонных материалов

- •Глава 7

- •Охрана труда

- •И пожарная профилактика

- •При отделке здании и сооружений

- •Раздел XIV

- •§ 3. Возведение бетонных и железобетонных конструкций

- •§ 4. Монтаж строительных конструкций

- •§ 5. Устройство кровель

- •§ 6. Отделочные работы

- •Глава 2 совершенствование технологического проектирования

- •§ 1. Общие сведения

- •§ 2. Применение прикладной математики и вычислительной техники

- •§ 3. Технологическое прогнозирование

§ 5. Электротермообработка бетона

Одним из наиболее эффективных и экономичных методов интенсификации твердения бетона является его электротермообработка теплом, получаемым от превращения электрической энергии в тепловую.

В зимних условиях электротермообработка предотвращает преждевременное замерзание бетона, обеспечивая его интенсивное твердение при любой отрицательной температуре наружного воздуха. Осенью и весной ускоряется твердение бетона, сокращаются сроки распалубливания конструкций. В условиях жаркого климата электротермообработка сокращает продолжительность ухода за бетоном, исключая преждевременное его обезвоживание.

Различают следующие способы электротермообработки конструкций: электродный прогрев (электропрогрев), обогрев электронагревательными устройствами и нагрев в электромагнитном поле (индукционный прогрев).

Электропрогрев (электродный способ). Сущность этого способа заключается в нагревании бетона переменным током промышленной частоты. (Постоянный ток не пригоден, так как он вызывает электролиз воды). Уложенный в конструкцию бетон включают в цепь как электрическое сопротивление. Преобразование электрической энергии в тепловую происходит непосредственно внутри бетона. Электропрогрев рекомендуется при бетонировании конструкций с большими поверхностями охлаждения и модулем от 8 до 20, когда метод термоса оказывается неэффективным, а также при сжатых сроках строительства.

Бетонные смеси, которые твердеют при электропрогреве, приготовляют с возможно малым В/Ц на алитовых порт-ландцементах, содержащих не более 10 % трехкальциевого алюмината С3А, или шлакопортландцементах. Если этого требуют сроки строительства, смеси готовят на быстротвердеющих цементах либо вводят в них химические ускорители твердения (до 2 % массы цемента для армированных конструкций). Применять бетонные смеси на глиноземистых цементах не рекомендуется.

Бетонную смесь укладывают в опалубку и после выдерживания от одного до двух часов включают в электрическую сеть.

Стальные электроды заделывают в бетон конструкции или располагают на наружных поверхностях.

Количество теплоты, выделяемое при

прохождении тока через бетон, Дж,

Q = 3528PRt, (VII. 18)

где / — сила тока, A; R — омическое сопротивление прогреваемого элемента, Ом; t — время, ч.

Образующаяся теплота расходуется на нагрев бетона до заданной температуры и возмещение потерь тепла в процессе выдерживания. На это время открытые поверхности конструкции прикрывают толем и поверх его утеплителем.

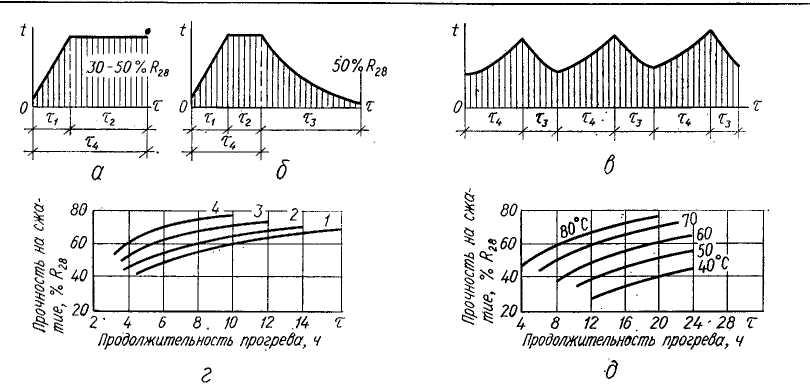

Существенное значение имеет правильный режим прогрева. Он состоит из трех периодов: разогрева (Tj), изотермического выдерживания при заданной температуре (т2) и остывания (т3) (рис. VII.33, а, б, в). Общая продолжительность электропрогрева — т4. Для конструкций с модулем поверхности от 6 до 15 проектная прочность обеспечивается к концу остывания. Конструкции с модулем более 15 до достижения заданной прочности выдерживают под напряжением (изотермический период прогрева). На рис. VII.33, г показан график роста прочности бетона, приготовленного на портландцементах марки М300...М400 после двухчасовой предварительной выдержки и последующего подъема температуры до 80"С в течение 3...4 ч и четырехчасового остывания бетона. Тот же режим отображен на графике прочности (рис. VII.33,d).

Рис. VII.33. Температурные режимы электропрогрева бетона:

а — без учета нарастания прочности бетона при его остывании; 6 — то же, с учетом; в — при импульсной подаче напряжения; г — интенсивность нарастания прочности бетона на портландцементе при температуре прогрева 80 "С: / — бетон марки М200 (В/Ц = 0,67...0,77); 2 — бетон марки М300 (В/Ц = 0,5...0,59); 3 — бетон марки М400 (В/Ц = 0,4...0,45); 4 — бетон марки М500 (В/Ц = 0,33...0,36); д — интенсивность нарастания прочности бетона марки М200 на портландцементе при различных температурах изотермического прогрева

Температуру разогрева при выдерживании массивных конструкций повышают со скоростью 8 °С/ч, тонкостенных и каркасных — 15°С/ч. С целью сокращения сроков выдерживания изотермический прогрев надо вести при максимально допустимых для данной конструкции и бетона температурах. Бетон на обычном портландцементе в конструкциях с модулем поверхности до 10 нагревают до 80 °С и в тонкостенных конструкциях — до 70 °С. Температуру прогрева бетона на шлакопорт-ландцементах увеличивают соответственно на 10 °С, а на быстротвердею-щих цементах уменьшают на 5 °С. Скорость остывания по окончании прогрева не должна превышать 5 °С для конструкций с молулем поверхности от 6 до 10 и 10 СС е модулем более 10.

Рамные и каркасные конструкции с жесткой заделкой стыков рекомендуется прогревать при температуре не выше 40 °С, чтобы не допустить появления трещин от неравномерного разогрева. Температуру во всех частях конструкций надо поддерживать по возможности одинаковой. Для бетонов с повышенным В/Ц предпочтителен мягкий режим с медленным подъемом температуры и медлен ным остыв ан ием.

Если применяют бетоны с малым В/Ц, надо внимательно следить за потерями влаги при прогреве, меняя, если понадобится, его режим. Продолжительность изотермического прогрева назначают по графикам нарастания прочности портландцемента при наиболее часто применяемой подвижности бетонной смеси с осадкой конуса 3...8 см.

В начале разогрева бетона его удельное сопротивление * прохождению тока понижается. В дальнейшем, по мере твердения (примерно через 3...3.5 ч) удельное сопротивление, особенно в жестких смесях, начинает заметно увеличиваться. Чтобы условия прогрева конструкции были постоянными, надо менять параметры тока, обычно увеличивая напряжение на следующую ступень. Например, при использовании вначале тока напряжением 49 В с помощью

* Удельное электрическое сопротивление бетона зависит от его температуры, количества воды в единице объема и концентрации в ней электролитов.

ступенчатых трансформаторов постепенно увеличивают напряжение до 60— 85—121 В..

Для автоматического выдерживания заданного режима применяют импульсный способ подачи напряжения от мобильной установки. При этом с помощью специальных датчиков, находящихся в бетоне, периодически включают электроды под напряжение, чередуя короткие импульсы тока (продолжительностью в несколько десятков секунд) с паузами.

Малоармированные и бетонные конструкции можно прогревать сетевым током напряжением 127 В, регулируя скорость разогрева и температуру изотермического выдерживания периодическим включением сети в моменты недопустимого повышения температуры.

Удельный расход электроэнергии для прогрева бетона, кВт • ч/м3,

W = PnTn + PИTИ (VII.19)

где Рп — удельная мощность для нагревания 1 м3 бетона до заданной температуры, кВт/м3; Т„ — продолжительность подъема температуры, ч:

TП = (tИ-tH.6) / v; (VII.20)

здесь tH — температура изотермического выдерживания, °С; 4.6 — начальная температура бетона, °С; v — скорость подъема температуры бетона, °С; РИ — мощность для изотермического выдерживания, кВт/м3; *ГИ — продолжительность изотермического прогрева, ч.

Электроды наиболее выгодно располагать снаружи прогреваемой конструкции. Это обеспечивает хорошее тепловое поле и значительную экономию металла: такие электроды можно многократно использовать, их устанавливают до начала бетонных работ, что упрощает и удешевляет операции по прогреву.

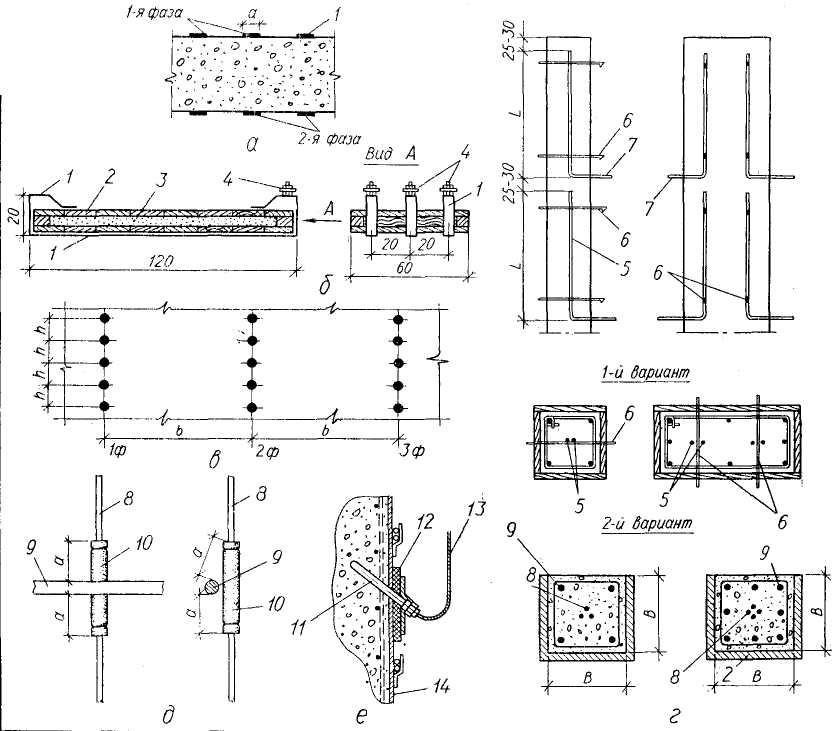

Основные виды электродов — пластинчатые, полосовые, плавающие. Если из-за сложности конфигурации конструкции невозможно применять полосовые или пластинчатые, устанавливают в теле бетона стержневые или струнные электроды.

Пластинчатые (нашивные) электроды изготовляют из кровельной листовой стали, отходов штамповки и др.

При обшивке деревянной опалубки сплошные стальные пластины должны целиком закрывать противоположные плоскости по меньшей стороне (толщине) конструкции. В плоских конструкциях толщиной более 25 см и каркасных с размером сторон более 50 см нашивные электроды, расположенные с двух или четырех сторон, служат для периферийного электропрогрева. Внутренняя часть конструкций твердеет под действием экзотермического тепла, выделяемого при твердении цемента, будучи защищенной от охлаждения подогреваемым наружным слоем.

Полосовые электроды (рис. VII.34, а) при напряжении 49—85 В делают из полосовой стали шириной 20...50 мм, а при 106 В — из стержней диаметром 6...8 мм, соединяемых в группы. Электроды размещают с двух сторон конструкции в том случае, когда надо применять ток меньшей мощности, не снижая его напряжения. При одностороннем размещении электродов полосы подключают к разным фазам сети прогрева.

Электродные панели выполняют в виде закрытых коробов, утепленных термовкладышами. С нижней стороны коро-

бз имеются стальные полосы сечением 40 х 4 мм с оконцевателями, служащими для подключения в сеть (рис. VII.34, б).

Рис. VII.34. Схемы расположения электродов и термодатчиков:

а1 — схема двухстороннего размещения полосовых электродов; б — дощатая панель с полосовыми электродами; в — схема расположения групп стержневых электродов; г — расположение струнных электродов в колоннах; д — способы изоляции электродов от арматуры; е — установка термодатчика на опалубке; / — стальные полосы; 2 — щит из досок толщиной 20 мм; 3 — теплоизоляция; 4 — болты (оконцеватели); 5 — парные струнные электроды; в — крюки для крепления электродов; 7 — отгибы для присоединения к сети; 8 — электрод; 9 —■ арматурный стержень; 10 — изоляция из толя; // — баллон термодатчика; 12 — текстолит; 13 — капилляр

термодатчика; 14 — лист опалубки

Плавающие электроды, изготовляемые из стали диаметром 6...12 мм, втап-ливают в поверхность уложенного бетона на глубину 3...4 см.

Стержневые электроды представляют собой стальные прутки диаметром 5...8 мм, забиваемые в открытые поверхности бетона на требуемую глубину после его укладки или устанавливаемые до укладки в отверстия, просверливаемые в опалубке. По одному их располагают в конструкциях сложной конфигурации и с густым армированием на расстоянии до 20 см при напряжении меньше 65 В и на расстоянии 40 см при более высоком напряжении. Целесообразно располагать плоские электродные группы, содержащие более трех стержневых электродов, приваренных сверху к стержню диаметром 10 мм. Каждую группу подключают к одной фазе сети прогрева (рис. VI 1.34, в). Расстояние между группами электродов определяют по номограммам, учитывающим напряжение тока, его удельную мощность, скорость разогрева и расстояние между отдельными стержнями длинномерных конструкций. До рабочего шва расстояние от ряда электродов не должно превышать 100 мм.

Струнные электроды (рис. VII.34, г) применяют для прогрева колонн, балок, прогонов и т. п. Изготовляют их из круглой стали диаметром 6... 12 мм, устанавливают перед бетонированием параллельно оси конструкции звеньями длиной 2,5...3,5 м. Выпущенные загнутые концы струн служат для подключения к сети прогрева. Струны из 3—5-миллиметровой стали устанавливают попарно. В качестве одного из электродов можно использовать опалубку, обитую кровельным железом; тогда другим электродом служат струны, замо-ноличенные в бетоне.

Чтобы обеспечить равномерный прогрев конструкции и нормальные перепады температуры, расстояние а между электродами и арматурой (рис. VI 1.34, д) принимают не менее 5 см при напряжении тока 49 В и 10 см — при 85 В. В местах, где требуемые расстоя-

ния между арматурой и электродами соблюсти невозможно, устанавливают местную изоляцию и применяют бетонные кубики.

Оборудование для электропрогрева состоит из трехфазного трансформатора (однофазные соединяют в трехфазные группы), распределительного устройства с главным и групповыми щитками и софитов. Мощность трехфазного трансформатора в 50... ...60 кВт обеспечивает при модуле поверхности Мп = 10 суточный поток бетона 11...12,5 м3.

От распределительного устройства ток подают к софитам из сухих окрашенных досок, на которых установлены ролики для прокладки проводов трех фаз.

Прогрев начинают при температуре бетона не выше 5...10 °С током напряжением 50...60 В, увеличивая его ступенями по мере твердения бетона до 106 В. Бетон укладывают в конструкции так, чтобы исключить в/озможность температурных напряжений. Для этого балки небольших пролетов бетонируют целиком; неразрезные балки, жестко связанные с опорами, бетонируют и прогревают участками длиной до 20 м; балки ребристых перекрытий бетонируют вместе с плитами. Размеры участков плит принимают такими, чтобы вся поверхность свежеуложенного бетона была покрыта электропанелями. Неразрезные балки на жестких опорах и многопролетные рамы бетонируют через один пролет и прогревают с разрывами в V8 пролета (не менее 0,7 м). Разрывы заполняют бетоном и прогревают после остывания ранее уложенного бетона до 10 °С.

При возобновлении прогрева бетона после перерывов включают повторно электроды на участке конструкции, примыкающем к вновь уложенному бетону. Нужно следить за сохранностью толщины защитного слоя, удалять с поверхности плит и балок воду и цементное молоко, а также обеспечить плотный контакт бетонируемой поверхности с поверхностными электродами. Контактный электрообогрев применяют при возведении конструкций с развитой поверхностью (модуль не менее 6) в греющих подъемно-переставной и разборно-щитовой инвентарных опа-

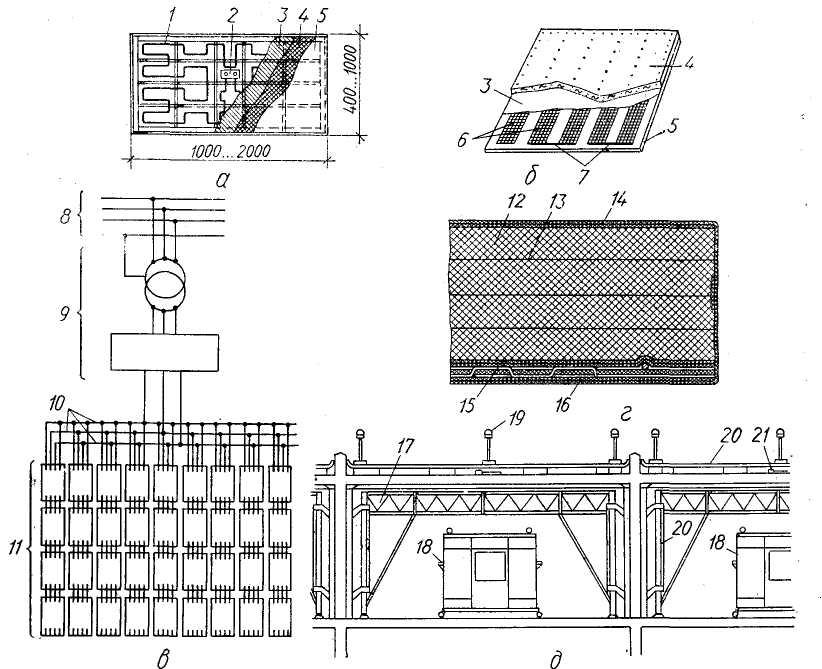

Рис. VII.35. Конструкция контактной греющей опалубки:

а — панель опалубки с греющим кабелем; б — то же, с сетчатым нагревателем; в — схема размещения панелей; г — мат электрический; 6 — подключение щитов объемно-переставной опалубки при прогреве бетона; 1 — кабель; 2 — клеммная колодка; 3 — листы асбеста; 4 — минеральная вата; 5 — лист фанеры; 6 — сетчатые нагреватели; 7 — разводящие шины; 8 — силовая сеть напряжением 380 В; 9 — понизительный трансформатор с распределительным щитом; 10 — шины; // — нагревательные элементы; 12 — слой теплоизоляции; 13 — водонепроницаемое стеклополотно; 14 — стекловолокно; 15 — фольга; 16 — кабель для подключения к сети; П — секция опалубки; IS — пульт управления; 19 — сигнальные фонари; 20 — электрические маты; 21 —

датчик температуры

лубках. При этом тепло передается от греющей поверхности опалубки непосредственно к прогреваемому бетону.

Греющую (термоактивную) опалубку изготовляют в виде щитов, панелей или гибких матов. Нагреватели бывают проволочные, из греющих кабелей (рис. VI 1.35, а) и проводов, сетчатые (рис. VII.35, б), пластинчатые и др. Температура на поверхности нагревателей обычно до 250 "С.

Схемы установки оборудования для прогрева бетона в объемно-переставной опалубке показаны на рис. VII.35, д. После установки пульта управления подключают кабели ко всем щитам опалубки, электрическим матам и датчикам

температуры, сигнальным фонарям. При включении рубильника напряжение подается одновременно на силовые и сигнальные цепи пульта. Наличие напряжения во всех трех фазах контролируется по сигнальным лампам, напряжение сети — по вольтметру, установленному на приборной шкале пульта. С помощью переключателя к программному электронному регулятору температуры подключают ее датчики, установленные в щитах и под электрическими матами. Температуру в каждом щите проверяют переключением датчиков, режим прогрева бетона автоматически регулируется по наиболее характерной точке опалубки.

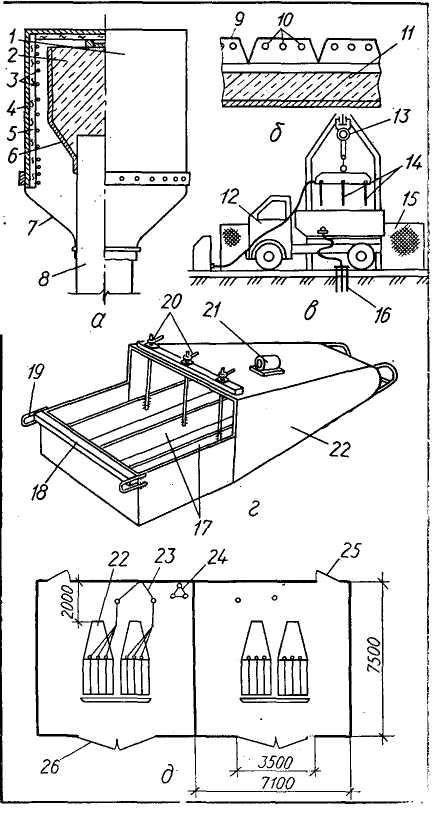

Рис. VII.36. Оборудование и схемы индукционного и инфракрасного прогрева бетона:

а — индуктор для прогрева оголовка сваи; б — инфракрасный прогрев плиты;, в — пост для предварительного электроразогрева бетонной смеси в самосвалах: г — поворотная бадья для электроразогрева смеси; д — схема поста для разогрева бетонной смеси; / — инвентарный кондуктор; 2, 11 — бетон; 3 — провод; 4 — стальной кожух; 5 —■ изоляция; 6 — стальная опалубка; 7 — брезент; 8 — свая; 9 — отражатель; 10 — инфракрасные излучатели; 12 — самосвал; 13 — тельфер; 14 — блок электродов; 15 — ограждение; 16 — заземление; 11 — электроды; IS — отбойный брус; 19 — петля; 20 — токопроводящие устройства; 21 — вибратор; 22 — корпус бадьи; 23 — кабель; 24 — заземление; 25 — калитка в ограждении; 26 — ворота для въезда машин

Разработаны также конструкции нагревательных устройств на базе углегра-фитовых тканей УУТ-2.

Положительные качества этих электрообогревательных гибких устройств с неметаллическими нагревателями по сравнению с сетчатыми, уголковыми,

стержневыми, греющими кабелями и т. п.— полное отсутствие пускового тока, быстрое достижение расчетной температуры, равномерность нагрева по длине нагревателя (не выше 5°С), уникальная эластичность.

Нагреватели в зависимости от условий эксплуатации, а также вида обогреваемых конструкций выпускаются двух типов:

1. Термоактивные покрытия ТАП (гибкие нагревательные устройства). Конструкция ТАП имеет греющую (активную) часть, состоящую из нагревательных элементов в виде полосок ткани УУТ-2 и утеплителя с гидроизоляцией. Применяется для обогрева монолитных и сборных железобетонных конструкций, отогрева мерзлого грунта, песка, щебня, сушки и отопления помещений и т. п.

2. Модульные нагреватели МН. Изготавливаются эластичными и жесткими. Греющая ткань заключена в стеклопластик на основе фенольных смол. Предназначается для оснащения термоактивной опалубки и термоформ для обогрева монолитных конструкций. Температура нагрева достигает 180 °С. Расход электроэнергии при работе нагревательных устройств с неметаллическими нагревателями по сравнению с традиционными металлическими снижается на 45...50 %.

Электроматы конструкции ЦНИИОМТП (рис. VII.35, г) состоят из нихромовой проволоки (нагревателя), теплоизоляции, стеклоткани и из асбестовой ткани, фольги и водонепроницаемой оболочки.

Индукционный прогрев бетона заключается в том, что вокруг прогреваемой конструкции укладывают витки изолированного провода, по которому пропускают переменный ток. Арматура и стальная опалубка при этом становятся как бы сердечником индукционной катушки и в них начинают циркулировать индукционные (вихревые) токи (рис. VI 1.36, а). Эти токи разогревают арматуру и опалубку, и получаемое тепло расходуется на прогрев бетона конструкций.

Для индуктора используют провода и шнуры с медными и алюминиевыми жилами сечением 70...150 мм2. Чтобы

поддерживать равномерную температуру бетона по высоте, витки индуктора устанавливают на разных расстояниях друг от друга, сгущая их к низу и к верху. Сначала отогревают арматуру, включив индуктор на 10... 15 мин, затем укладывают бетонную смесь и в течение 2...3 ч выдерживают ее при низких положительных температурах, периодически включая индуктор на 15...20мин. Скорость подъема температуры должна составлять от 5 до 10 °С/ч, режим нагрева — изотермический. Для индукционного прогрева нужно тщательно подбирать характеристику индуктора, чтобы избежать перегрева бетона вблизи арматуры.

Электрообогрев наружными источниками тепла (отражательными печами, термонагревателями) и инфракрасным излучением применяют при бетонировании густоармированных конструкций и сооружений с замкнутыми объемами — коллекторов, тоннелей, бункеров, колонн, а также при заделке стыков, анкерных болтов и т. п., когда невозможно пропускать ток через бетон, так как трудно установить электроды и в тонкостенных конструкциях возникает опасность местного перегрева бетона.

Отражательные печи и термонагреватели имеют спирали высокого сопротивления, выполненные из нихрома, никелина, фехраля и др. Печи можно использовать для обогрева вертикальных и горизонтальных поверхностей.

Обогрев инфракрасными лучами (рис. VI 1.36, б) очень эффективен. Проходя через воздух, лучи передают тепловую энергию непосредственно облучаемой поверхности бетона. Это дает возможность прогревать поверхности бетона, прикрытые металлической или даже железобетонной опалубкой. Как правило, применяют неметаллические карбидо-кремниевые излучатели (ТЭНы) с плоским или параболическим отражателем из анодированного алюмомагниевого сплава и с ограждением, исключающим обдувание поверхности холодным воздухом.

При прогреве плит перекрытий плоские излучатели располагают на верхней стороне плиты, а нижние тщательно утепляют. Возможен двухсторонний прогрев колонн сечением до 600 мм, за-

бетонированных в железобетонной или металлической опалубке. Изотермический прогрев обычно длится 8... 12 ч при температуре 7О...9О°С. Инфракрасными излучателями пользуются также, когда нужно отогревать арматуру, промороженный бетон, стыки колонн и ригелей или обогреть зоны, где производят бетонные работы.

Предварительный электроразогрев бетонной смеси у места возведения монолитной конструкции — «горячий термос» — позволяет упростить работы и снизить их стоимость, а также способствует повышению качества бетона. При уплотнении вибраторами бетонной смеси, подогретой перед укладкой до 70... ...80 °С, происходит ее остывание и сжатие; водяные пары и воздух, находящиеся в бетоне, уменьшаются в объеме, что способствует повышению плотности и морозостойкости бетона. Увеличивается допустимая продолжительность транспортирования бетонной смеси на морозе; бетон быстрее приобретает высокую прочность без прогрева его в конструкции.

Бетонную смесь подвижностью 6... ...8 см на бетонном заводе подогревают до +10 °С, что гарантирует ее от чрезмерного охлаждения при транспортировании.

Для ускорения твердения бетона в армированных конструкциях рекомендуется применять добавку хлорида кальция (0,5...1 % массы цемента), а для сохранения подвижности смеси добавлять пластификаторы. Доставленную смесь сгружают в электробункера вместимостью 1...2 м3 или поворотные бадьи вместимостью 0,5...2 м3, оборудованные пластинчатыми электродами (рис. VII.36, г, д). Электроды подключают в цепь с напряжением 380/220 В, предварительно заземляя бункера, и прогревают примерно 10.-.20 мин (до 80,,.. ...95°С бетоны на портландцементах и до 90 °С — на шлакопортландцемен-тах).

Прогрев может также вестись непосредственно в кузовах автосамосвалов с помощью опускных электродов (рис. VI 1.36, в).

Бетонную смесь подают в конструкцию из бункера электроразогрева или кузова автомашины без перегрузок. Смесь

укладывают в быстром темле и непрерывно. Не рекомендуется держать в бункере разогретую смесь больше 10... ...15 мин, чтобы избежать уменьшения ее подвижности.

Сразу после уплотнения неопалублен-ную поверхность бетона укрывают па-ротеплоизоляционными матами.

Процесс разогрева током напряжением до 380 В надо строго контролировать и соблюдать правила техники безопасности. Бадьи (бункера) размещают на площадке, огражденной щитами (рис. VII.36, д). В ограждении устраивают ворота, в которые подают задним ходом автобетоновозы.