- •Аннотация

- •Оглавление

- •Дорогие читатели!

- •Предисловие

- •Введение

- •Книга 1. Основные понятия теории цепей

- •Модуль 1.1. Основные определения

- •Электрическая цепь

- •Электрический ток

- •Напряжение

- •Электродвижущая сила

- •Мощность и энергия

- •Схема электрической цепи

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 1.2. Идеализированные пассивные элементы

- •Резистивный элемент

- •Емкостный элемент

- •Индуктивный элемент

- •Дуальные элементы и цепи

- •Схемы замещения реальных элементов электрических цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 1.3. Идеализированные активные элементы

- •Идеальный источник напряжения

- •Идеальный источник тока

- •Схемы замещения реальных источников

- •Управляемые источники тока и напряжения

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 1.4. Топология цепей

- •Схемы электрических цепей. Основные определения

- •Понятие о компонентных и топологических уравнениях. Законы Кирхгофа

- •Графы схем электрических цепей

- •Определение числа независимых узлов и контуров

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 1.5. Уравнения электрического равновесия цепей

- •Основные задачи теории цепей

- •Понятие об уравнениях электрического равновесия

- •Классификация электрических цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Ответы

- •Модуль 2.1. Анализ линейных цепей с источниками гармонических токов и напряжений

- •Понятие о гармонических функциях

- •Линейные операции над гармоническими функциями

- •Среднее, средневыпрямленное и действующее значения гармонических токов и напряжений

- •Дифференциальное уравнение цепи при гармоническом воздействии

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 2.2. Метод комплексных амплитуд

- •Понятие о символических методах

- •Комплексные числа и основные операции над ними

- •Операции над комплексными изображениями гармонических функций

- •Комплексные сопротивление и проводимость пассивного участка цепи

- •Порядок анализа цепи методом комплексных амплитуд

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 2.3. Идеализированные пассивные элементы при гармоническом воздействии

- •Резистивный элемент

- •Емкостный элемент

- •Индуктивный элемент

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Делители напряжения и тока

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Мгновенная мощность пассивного двухполюсник

- •Активная, реактивная, полная и комплексная мощности

- •Баланс мощностей

- •Коэффициент мощности

- •Согласование источника энергии с нагрузкой

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 2.6. Преобразования электрических цепей

- •Понятие об эквивалентных преобразованиях

- •Участки цепей с последовательным соединением элементов

- •Участки цепей с параллельным соединением элементов

- •Участки цепей со смешанным соединением элементов

- •Эквивалентное преобразование треугольника сопротивлений в звезду и обратное преобразование

- •Комплексные схемы замещения источников энергии

- •Перенос источников

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 2.7. Цепи с взаимной индуктивностью

- •Понятие о взаимной индуктивности

- •Понятие об одноименных зажимах

- •Коэффициент связи между индуктивными катушками

- •Цепи с взаимной индуктивностью при гармоническом воздействии

- •Понятие о линейных трансформаторах

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 3. Частотные характеристики и резонансные явления

- •Понятие о комплексных частотных характеристиках

- •Комплексные частотные характеристики цепей с одним реактивным элементом

- •Понятие о резонансе в электрических цепях

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 3.2. Последовательный колебательный контур

- •Cхемы замещения и параметры элементов контура

- •Энергетические процессы в последовательном колебательном контуре

- •Входные характеристики

- •Передаточные характеристики

- •Избирательные свойства последовательного колебательного контура

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 3.3. Параллельный колебательный контур

- •Схемы замещения

- •Параллельный колебательный контур основного вида

- •Параллельный колебательный контур с разделенной индуктивностью

- •Параллельный колебательный контур с разделенной емкостью

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 3.4. Связанные колебательные контуры

- •Общие сведения

- •Схемы замещения

- •Настройка связанных контуров

- •Частотные характеристики

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Общие сведения

- •Методы, основанные на непосредственном применении законов Кирхгофа

- •Метод контурных токов

- •Метод узловых напряжений

- •Формирование уравнений электрического равновесия цепей с зависимыми источниками

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 4.2. Основные теоремы теории цепей

- •Принцип наложения

- •Теорема взаимности

- •Теорема компенсации

- •Автономные и неавтономные двухполюсники

- •Теорема об эквивалентном источнике

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 4.3. Метод сигнальных графов

- •Общие сведения

- •Преобразования сигнальных графов

- •Применение сигнальных графов к анализу цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 5. Нелинейные резистивные цепи

- •Модуль 5.1. Постановка задачи анализа нелинейных резистивных цепей

- •Вводные замечания

- •Нелинейные резистивные элементы

- •Уравнения электрического равновесия нелинейных резистивных цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 5.2. Графические методы анализа нелинейных резистивных цепей

- •Простейшие преобразования нелинейных резистивных цепей

- •Определение рабочих точек нелинейных резистивных элементов

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Задача аппроксимации

- •Выбор аппроксимирующей функции

- •Определение коэффициентов аппроксимирующей функции

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Нелинейное сопротивление при гармоническом воздействии

- •Понятие о режимах малого и большого сигнала

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 6. Методы анализа переходных процессов в линейных цепях с сосредоточенными параметрами

- •Модуль 6.1. Задача анализа переходных процессов

- •Возникновение переходных процессов. Понятие о коммутации

- •Законы коммутации

- •Общий подход к анализу переходных процессов

- •Определение порядка сложности цепи

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 6.2. Классический метод анализа переходных процессов

- •Свободные и вынужденные составляющие токов и напряжений

- •Порядок анализа переходных процессов классическим методом

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 6.3. Операторный метод анализа переходных процессов

- •Преобразование Лапласа и его применение к решению дифференциальных уравнений

- •Порядок анализа переходных процессов операторным методом

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 6.4. Операторные характеристики линейных цепей

- •Реакция цепи на экспоненциальное воздействие

- •Понятие об операторных характеристиках

- •Методы определения операторных характеристик

- •Дифференцирующие и интегрирующие цепи

- •Вопросы для самопроверки

- •Единичные функции и их свойства

- •Переходная и импульсная характеристики линейных цепей

- •Методы определения временных характеристик

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Определение реакции цепи на произвольное внешнее воздействие

- •Определение реакции цепи на произвольное внешнее воздействие по ее переходной характеристике

- •Определение реакции цепи на произвольное внешнее воздействие по ее импульсной характеристике

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 7. Основы теории четырехполюсников и многополюсников

- •Модуль 7.1. Многополюсники и цепи с многополюсными элементами

- •Задача анализа цепей с многополюсными элементами

- •Классификация и схемы включения многополюсников

- •Основные уравнения и первичные параметры линейных неавтономных многополюсников

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Классификация проходных четырехполюсников

- •Основные уравнения и первичные параметры неавтономных проходных четырехполюсников

- •Методы определения первичных параметров неавтономных проходных четырехполюсников

- •Первичные параметры составных четырехполюсников

- •Схемы замещения неавтономных проходных четырехполюсников

- •Автономные проходные четырехполюсники

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Характеристические постоянные передачи неавтономного проходного четырехполюсника

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 7.4. Невзаимные проходные четырехполюсники

- •Идеальные усилители напряжения и тока

- •Однонаправленные цепи и цепи с обратной связью

- •Идеальные операционные усилители

- •Преобразователи сопротивления

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 7.5. Электрические фильтры

- •Классификация электрических фильтров

- •Реактивные фильтры

- •Активные фильтры

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 8. Цепи с распределенными параметрами

- •Модуль 8.1. Задача анализа цепей с распределенными параметрами

- •Общие сведения

- •Общее решение дифференциальных уравнений длинной линии

- •Вопросы для самопроверки

- •Волновые процессы в однородной длинной линии

- •Режим стоячих волн

- •Режим смешанных волн

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Проходной четырехполюсник с распределенными параметрами

- •Входное сопротивление отрезка однородной длинной линии

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Распределение напряжения и тока в однородной линии без потерь при произвольном внешнем воздействии

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 8.5. Цепи с распределенными параметрами специальных типов

- •Резистивные линии

- •Неоднородные линии

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Ответы

- •Книга 9. Синтез электрических цепей

- •Модуль 9.1. Задача синтеза линейных электрических цепей

- •Понятие физической реализуемости

- •Основные этапы синтеза цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Понятие о положительных вещественных функциях

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 9.3. Методы реализации реактивных двухполюсников

- •Методы выделения простейших составляющих (метод Фостера)

- •Метод разложения в цепную дробь (метод Кауэра)

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 9.4. Основы синтеза линейных пассивных четырехполюсников

- •Задача синтеза четырехполюсников

- •Методы реализации пассивных четырехполюсников

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 10. Методы автоматизированного анализа цепей

- •Модуль 10.1. Задача автоматизированного анализа цепей

- •Понятие о ручных и машинных методах анализа цепей

- •Общие представления о программах машинного анализа цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Топологические матрицы и топологические уравнения

- •Свойства топологических матриц

- •Компонентные матрицы и компонентные уравнения

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Методы узловых напряжений и контурных токов

- •Метод переменных состояния

- •Формирование уравнений состояния в матричной форме

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 10.4. Особенности современных программ автоматизированного анализа цепей

- •Выбор методов формирования уравнений электрического равновесия. Понятие о поколениях программ автоматизированного анализа цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Ответы

- •Заключение

- •Приложения

- •Приложение 1. Таблица оригиналов и изображений по Лапласу

- •Приложение 2. Основные уравнения проходных четырёхполюсников

- •Приложение 3. Соотношения между первичными параметрами проходных четырехполюсников

- •Приложение 5. Соотношения между первичными параметрами взаимных и симметричных четырехполюсников

- •Приложение 6. Приставки для образования кратных и дольных единиц

- •Приложение 7. Инструкция для работы с Самоучителем по курсу «Основы теории цепей»

- •Список литературы

а максимальное значение тока в переходном режиме в два раза превышает амплиту ду вынужденной составляющей.

Возникновение биений при включении источника гармонического напряжения в последовательную RLC цепь объясняется тем, что вследствие несовпадения час тот внешнего воздействия и свободных колебаний фазовые соотношения между свободной и вынужденной составляющими тока непрерывно изменяются, причем разность мгновенных фаз этих колебаний (ω ω0)t линейно нарастает во времени. В те моменты времени, когда разность мгновенных фаз равна 2kπ, где k = 0, 1 , 2, сумма мгновенных значений iсв и iвын минимальна, а в те моменты времени, когда разность фаз равна (2k + 1)π,— максимальна. Частотой биений называют частоту повторения максимумов огибающей тока (6.45). Угловая частота биений, таким образом, равна абсолютному значению разности угловых частот свободной и вынужденной состав ляющих:

б |

| |

|. |

В реальных колебательных контурах коэффициент затухания имеет малое, но конечное значение. Свободная составляющая тока в таких контурах экспоненциаль но уменьшается во времени, а биения носят затухающий характер.

Вопросы для самопроверки

1.Какова математическая основа классического метода анализа переходных процессов?

2.В этой главе рассматривается применение классического метода к линейным инвариантным во времени цепям с сосредоточенными параметрами. Какие дополнительные трудности, по Вашему мнению, возникают при анализе пе реходных процессов в цепи, если цепь станет другой: 1) с распределёнными параметрами; 2) линейной, но уже не инвариантной во времени; 3) нелиней ной?

3.Что представляет собой свободная составляющая реакции цепи в переходном режиме и чем она отличается от вынужденной составляющей: 1) в математи ческом аспекте; 2) по физическому смыслу?

4.Предположим, что после коммутации цепь находится под воздействием не гармонического колебания, а колебания более сложного вида. Применяют ли в этом случае метод комплексных амплитуд? Если да, то как?

5.Укажите порядок и смысловое содержание основных этапов классического метода анализа ПП.

6.Зачем нужно выполнять анализ цепи до коммутации? Как далее используют полученные результаты?

7.Как составляют дифференциальное уравнение цепи после коммутации? Мо жет ли потребоваться аналогичное уравнение для времени, предшествующе го коммутации?

8.Зачем и как определяют постоянные интегрирования?

9.Каков физический смысл понятия «постоянная времени цепи»?

473

10.Как определяют практическую длительность переходного процесса и чем она отличается от теоретической?

11.Как влияет расположение корней характеристического уравнения цепи в плоскости комплексного переменного на ход переходного процесса? Приве дите примеры.

12.Что влияет на характер свободной составляющей реакции цепи в переходном режиме: 1) вид внешнего воздействия на цепь; 2) параметры пассивных эле ментов цепи и линейно управляемых источников; 3) топология цепи до ком мутации; 4) топология цепи после коммутации?

13.Влияют ли процессы, происходящие в цепи до коммутации, на свободную со ставляющую реакции цепи в переходном режиме? на вынужденную состав ляющую?

14.Почему свободные процессы в цепи с потерями с течением времени затуха ют?

15.Пусть цепь состоит из независимо включённых элементов: m индуктивно стей, n емкостей, q резистивных элементов. Переходные процессы в цепи вы званы коммутацией источника на входе цепи. Каков порядок дифференци ального уравнения, описывающего ПП в цепи? Сколько нужно найти посто янных интегрирования?

16.Укажите пределы применимости классического метода анализа переходных процессов.

Задачи

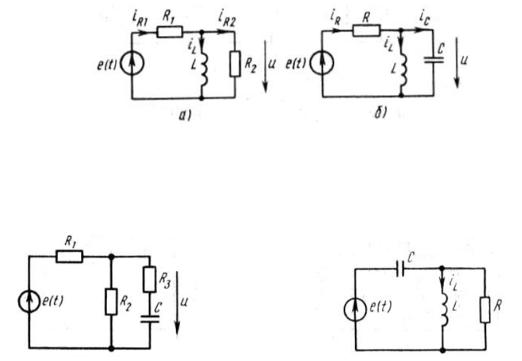

6.1р. Составьте дифференциальные уравнения цепей рис.Т6.1,аи бдляопре деления:а)напряжения ;б)тока .

Рис. Т6.1

6.2. Составьте дифференциальное уравнение цепи рис. Т6.2 относительно на пряжения .

Рис. Т6.2 |

Рис. Т6.3 |

474

6.3. Составьте дифференциальное уравнение цепи рис. Т6.3 относительно тока

.

6.4. Составьте дифференциальное уравнение цепи рис. Т6.4 относительно на пряжения .

|

6.5. Рис. Т6.4 |

Рис. Т6.5 |

Рис. Т6.6 |

. |

Составьте дифференциальное уравнение цепи рис. Т6.5 относительно тока |

||

|

6.6м. Для цепи рис. Т6.6 составьте систему дифференциальных уравнений от |

||

носительно напряжений |

и . |

|

|

6.7. Для цепей рис. Т6.7, а, б составьте дифференциальные уравнения относи тельно напряжения .

Рис. Т6.7

6.8. Определите порядок ν цепей рис. Т6.8, а — г.

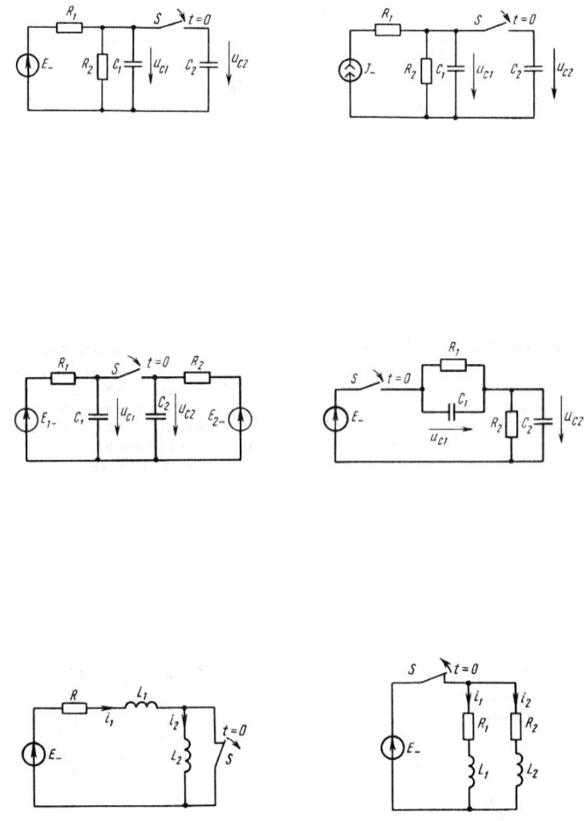

6.9р. |

|

Рис. Т6.8 |

|

К цепи, находившейся в установившемся режиме под действием по |

|

стоянной ЭДС _, в момент |

0 подключают емкость , предварительно заряжен |

|

475

ную до напряжения 0 (рис. Т6.9). Найдите напряжения |

и |

в моменты времени |

|

0_6.10, |

м0. . |

, |

в моменты времени |

0_; |

Для цепи рис. Т6.10 найдите напряжения |

||

0 . Емкость до коммутации заряжена не была. |

|

||

|

Рис. Т6.9 |

|

|

|

|

Рис. Т6.10 |

|

|

|

|

6.11м. Две цепи, находившиеся, |

в установившемся режиме под действием |

|||||||||

постоянных ЭДС |

и |

в момент |

0 соединяются между собой (рис. Т6.11). |

|||||||

Найдите напряжения |

и |

|

в моменты времени |

0_ , |

0 и |

∞. |

0 под |

|||

|

Двузвенную цепь без начального запаса энергии в момент |

|||||||||

6.12м. |

|

|

|

|

(рис. Т6.12). Определите напряжения |

и |

||||

ключают к источнику постоянной ЭДС |

||||||||||

в моменты времени |

0_ , |

0 и |

∞. |

|

|

|

|

|

||

Рис. Т6.11 |

Рис. Т6.12 |

|

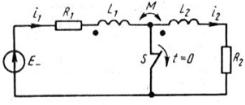

6.13р. цепь (рис. Т6.13) находитсяSв установившемся режиме под действием |

||

постоянной ЭДС . В момент |

0 ключ размыкается. Считая все параметры цепи |

|

известными, найдите токи и |

через индуктивности в моменты времени |

0_ , |

0 . Найдите значения тех же токов для случая, когда в исходном состоянии ключ S разомкнут.

Рис. Т6.13 |

Рис. Т6.14 |

476

6.14. В момент времени |

0 |

цепь отключают от источника постоянной ЭДС |

|||||||

_ (рис. Т6.14). Вычислите токи |

и |

для |

0_ , |

0 . |

. |

|

|||

6.15м. |

В |

|

цепи (рис. Т6.15) |

ключ размыкается в момент |

0 Полагая из |

||||

вестными параметры цепи, найдите токи и |

в моменты времени |

0_ , |

0 . |

||||||

6.16р. |

Напряжение |

Рис. Т6.15 |

|

|

|

ну |

на входе последовательной цепи изменяется по зако |

||||

|

5 В при |

0; |

|

|

|

Определите законы |

10 В при |

0. |

при |

5 кОм ; |

|

изменения тока и |

напряжения |

||||

200пФ.

6.17.Используя данные задачи 6.16р, определите закон изменения напряжения

на емкости |

|

в том случае, когда напряжение на входе цепи после коммутации рав |

||||||||||||||||

6.18. |

Емкость |

, предварительно заряженную. |

до напряжения |

|

0 |

, |

подключают в |

|||||||||||

но нулю. |

|

|

||||||||||||||||

момент времени |

0 к сопротивлению Найдите момент времени , соответст |

|||||||||||||||||

вующий уменьшению напряжения на емкости в раз. |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

6.19. |

По данным задачи 6.18 определите. |

среднюю на интервале времени 0, |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

мощность, рассеиваемую в сопротивлении |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

6.20. |

Конденсатор емкостью |

0,5 мкФ, предварительно заряженный до на |

||||||||||||||||

пряжения |

||||||||||||||||||

|

0 |

100 В, отключают от источника. Через |

30 мин после этого напря |

|||||||||||||||

жение на нем уменьшилось в 10 раз. Используя простейшую параллельную. |

схему |

|||||||||||||||||

замещения конденсатора, найдите сопротивление утечки (изоляции) |

|

у |

|

|||||||||||||||

6.21р. На вход последовательной цепи с нулевыми начальными условиями |

||||||||||||||||||

в момент времени |

|

0 |

подают. |

одиночный прямоугольный импульс напряжения |

||||||||||||||

5 В длительностью и Параметры элементов цепи: |

2 кОм; |

|

|

|

40 мГн. Най |

|||||||||||||

дите ток |

цепи и напряжение на индуктивности |

при различных значениях длите |

||||||||||||||||

льности |

импульса |

и |

: a) 5 мкс; б) 80 мкс |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

Последовательную цепь с нулевыми начальными условиями в мо |

||||||||||||||||

6.22м. |

|

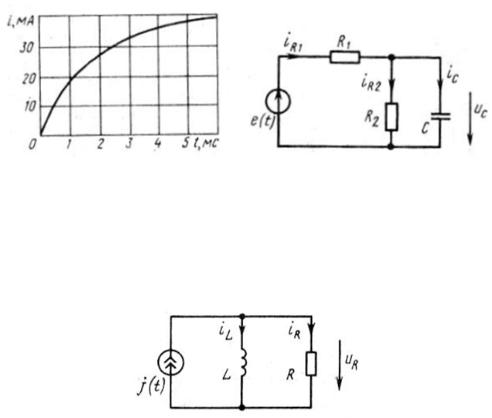

0 подключают к источнику постоянной ЭДС |

_ |

|

10 В. Определи |

|||||||||||||

мент времени |

. |

|||||||||||||||||

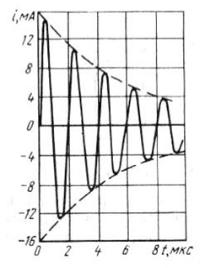

те по графику тока цепи |

(рис. Т6.16) параметры элементов |

и |

|

|

|

|

|

|||||||||||

477 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6.23. Для цепи |

рис. Т6.17 определите значения |

, и |

, для трех момен |

|||

тов времени: |

0_ ; |

0 ; |

∞. При этом |

|

|

|

|

10 В при |

0; |

5 кОм; |

15 кОм; |

2 мФ. |

|

|

20 В при |

0; |

||||

|

6.24. |

|

Рис. Т6.16 |

|

Рис. Т6.17 |

|

ни: |

0_ ; |

Для цепи рис. Т6.18 найдите значения , |

|

и для трех моментов време |

||

0 ; |

∞. Параметры элементов цепи: |

3 кОм; |

2 Гн, |

|||

|

|

|

3 мА при |

0; |

|

|

|

|

|

1 мА при |

0. |

|

|

|

6.25р. |

Рис. Т6.18 |

|

|

||

цепи |

, |

|

|

Определите характер свободных процессов в последовательной |

|

|

|

составленной из элементов со следующими параметрами: |

15 Ом; |

|

|||

20 мГн; |

|

5000 пФ. Внутреннее сопротивление источника напряжения |

5 Ом. |

|

||

|

6.26. |

Рассчитайте частоту св и логарифмический декремент θ свободных ко |

||||

|

|

|

||||

лебаний для последовательного колебательного контура, рассмотренного в задаче

6.25р6.27. |

р. Последовательный колебательный |

контур с нулевыми начальными |

||||

условиями в момент |

0 подключают к источнику постоянной ЭДС _. Предложи |

|||||

те способы приближенного определения добротности контура |

по графику тока |

|||||

контура |

. |

|

контур (см. задачу 6.27р) имеет добротность |

100. Через сколько |

||

6.28. |

|

|

колебаний огибающая тока контура снизится до уровня: а) |

|||

периодов свободных |

||||||

50%; б) 20%; в) 10%; г) 5% от своего максимального значения? |

|

|||||

478

6.29м. Последовательный |

контур с нулевыми начальными условиями в |

||||||

момент времени |

0 подключают к источнику постоянной ЭДС |

_ |

10 В. Опреде |

||||

лите по графику тока контура |

(рис. Т6.19) параметры , и . |

|

|

||||

6.30р. |

В момент времени |

0 к входу последовательной |

цепиподключают |

||||

источник гармонической ЭДС |

|

|

√2·50cos10 В. Определите |

ток цепи при |

|||

|

|||||||

40 мГн; |

8 кОм. |

|

|

|

|

|

|

6.31. |

Найдите напряжение |

Рис. Т6.19 |

|

|

|

а), |

считая, что |

|||

ЭДС |

|

на выходе цепи (см. рис. Т6.7, |

|

|||||||

изменяется во времени по закону |

0; |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

0 при |

0. |

|

|

|

|

|

Параметры элементов цепи: |

5 В при |

2 мкФ; |

|

1 мкФ. |

||||||

2 кОм; |

|

1 кОм; |

|

|||||||

6.32. |

Найдите напряжение |

на выходе цепи (см. рис. Т6.7, |

б) |

|

||||||

ЭДС |

|

|

, принимая, что |

|||||||

изменяется во времени по закону |

0; |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

0 при |

0. |

|

|

|

|

|

Параметры элементов цепи: |

2 В при |

1 Гн; |

|

2 Гн. |

||||||

1 кОм; |

|

2 кОм; |

|

|||||||

6.33р. |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

На вход последовательной цепи с нулевыми начальными условиями |

||||||||

в момент времени |

0 подают бесконечную периодическую последовательность, |

|||||||||

положительных прямоугольных. |

импульсов напряжения высотой |

|

длительностью |

|||||||

и, и периодом повторения Считая Е 1 В; |

; а) |

1 мс, найдите напряжение на |

||||||||

емкости |

|

при различных значениях и и |

и 1 мс; |

6 мс; б) и 5 мс; |

||||||

6 мс; в) |

и 0,2 мс; |

0,6 мс. |

|

|

|

|

|

|

|

|

479