- •Аннотация

- •Оглавление

- •Дорогие читатели!

- •Предисловие

- •Введение

- •Книга 1. Основные понятия теории цепей

- •Модуль 1.1. Основные определения

- •Электрическая цепь

- •Электрический ток

- •Напряжение

- •Электродвижущая сила

- •Мощность и энергия

- •Схема электрической цепи

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 1.2. Идеализированные пассивные элементы

- •Резистивный элемент

- •Емкостный элемент

- •Индуктивный элемент

- •Дуальные элементы и цепи

- •Схемы замещения реальных элементов электрических цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 1.3. Идеализированные активные элементы

- •Идеальный источник напряжения

- •Идеальный источник тока

- •Схемы замещения реальных источников

- •Управляемые источники тока и напряжения

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 1.4. Топология цепей

- •Схемы электрических цепей. Основные определения

- •Понятие о компонентных и топологических уравнениях. Законы Кирхгофа

- •Графы схем электрических цепей

- •Определение числа независимых узлов и контуров

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 1.5. Уравнения электрического равновесия цепей

- •Основные задачи теории цепей

- •Понятие об уравнениях электрического равновесия

- •Классификация электрических цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Ответы

- •Модуль 2.1. Анализ линейных цепей с источниками гармонических токов и напряжений

- •Понятие о гармонических функциях

- •Линейные операции над гармоническими функциями

- •Среднее, средневыпрямленное и действующее значения гармонических токов и напряжений

- •Дифференциальное уравнение цепи при гармоническом воздействии

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 2.2. Метод комплексных амплитуд

- •Понятие о символических методах

- •Комплексные числа и основные операции над ними

- •Операции над комплексными изображениями гармонических функций

- •Комплексные сопротивление и проводимость пассивного участка цепи

- •Порядок анализа цепи методом комплексных амплитуд

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 2.3. Идеализированные пассивные элементы при гармоническом воздействии

- •Резистивный элемент

- •Емкостный элемент

- •Индуктивный элемент

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Делители напряжения и тока

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Мгновенная мощность пассивного двухполюсник

- •Активная, реактивная, полная и комплексная мощности

- •Баланс мощностей

- •Коэффициент мощности

- •Согласование источника энергии с нагрузкой

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 2.6. Преобразования электрических цепей

- •Понятие об эквивалентных преобразованиях

- •Участки цепей с последовательным соединением элементов

- •Участки цепей с параллельным соединением элементов

- •Участки цепей со смешанным соединением элементов

- •Эквивалентное преобразование треугольника сопротивлений в звезду и обратное преобразование

- •Комплексные схемы замещения источников энергии

- •Перенос источников

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 2.7. Цепи с взаимной индуктивностью

- •Понятие о взаимной индуктивности

- •Понятие об одноименных зажимах

- •Коэффициент связи между индуктивными катушками

- •Цепи с взаимной индуктивностью при гармоническом воздействии

- •Понятие о линейных трансформаторах

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 3. Частотные характеристики и резонансные явления

- •Понятие о комплексных частотных характеристиках

- •Комплексные частотные характеристики цепей с одним реактивным элементом

- •Понятие о резонансе в электрических цепях

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 3.2. Последовательный колебательный контур

- •Cхемы замещения и параметры элементов контура

- •Энергетические процессы в последовательном колебательном контуре

- •Входные характеристики

- •Передаточные характеристики

- •Избирательные свойства последовательного колебательного контура

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 3.3. Параллельный колебательный контур

- •Схемы замещения

- •Параллельный колебательный контур основного вида

- •Параллельный колебательный контур с разделенной индуктивностью

- •Параллельный колебательный контур с разделенной емкостью

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 3.4. Связанные колебательные контуры

- •Общие сведения

- •Схемы замещения

- •Настройка связанных контуров

- •Частотные характеристики

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Общие сведения

- •Методы, основанные на непосредственном применении законов Кирхгофа

- •Метод контурных токов

- •Метод узловых напряжений

- •Формирование уравнений электрического равновесия цепей с зависимыми источниками

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 4.2. Основные теоремы теории цепей

- •Принцип наложения

- •Теорема взаимности

- •Теорема компенсации

- •Автономные и неавтономные двухполюсники

- •Теорема об эквивалентном источнике

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 4.3. Метод сигнальных графов

- •Общие сведения

- •Преобразования сигнальных графов

- •Применение сигнальных графов к анализу цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 5. Нелинейные резистивные цепи

- •Модуль 5.1. Постановка задачи анализа нелинейных резистивных цепей

- •Вводные замечания

- •Нелинейные резистивные элементы

- •Уравнения электрического равновесия нелинейных резистивных цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 5.2. Графические методы анализа нелинейных резистивных цепей

- •Простейшие преобразования нелинейных резистивных цепей

- •Определение рабочих точек нелинейных резистивных элементов

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Задача аппроксимации

- •Выбор аппроксимирующей функции

- •Определение коэффициентов аппроксимирующей функции

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Нелинейное сопротивление при гармоническом воздействии

- •Понятие о режимах малого и большого сигнала

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 6. Методы анализа переходных процессов в линейных цепях с сосредоточенными параметрами

- •Модуль 6.1. Задача анализа переходных процессов

- •Возникновение переходных процессов. Понятие о коммутации

- •Законы коммутации

- •Общий подход к анализу переходных процессов

- •Определение порядка сложности цепи

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 6.2. Классический метод анализа переходных процессов

- •Свободные и вынужденные составляющие токов и напряжений

- •Порядок анализа переходных процессов классическим методом

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 6.3. Операторный метод анализа переходных процессов

- •Преобразование Лапласа и его применение к решению дифференциальных уравнений

- •Порядок анализа переходных процессов операторным методом

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 6.4. Операторные характеристики линейных цепей

- •Реакция цепи на экспоненциальное воздействие

- •Понятие об операторных характеристиках

- •Методы определения операторных характеристик

- •Дифференцирующие и интегрирующие цепи

- •Вопросы для самопроверки

- •Единичные функции и их свойства

- •Переходная и импульсная характеристики линейных цепей

- •Методы определения временных характеристик

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Определение реакции цепи на произвольное внешнее воздействие

- •Определение реакции цепи на произвольное внешнее воздействие по ее переходной характеристике

- •Определение реакции цепи на произвольное внешнее воздействие по ее импульсной характеристике

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 7. Основы теории четырехполюсников и многополюсников

- •Модуль 7.1. Многополюсники и цепи с многополюсными элементами

- •Задача анализа цепей с многополюсными элементами

- •Классификация и схемы включения многополюсников

- •Основные уравнения и первичные параметры линейных неавтономных многополюсников

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Классификация проходных четырехполюсников

- •Основные уравнения и первичные параметры неавтономных проходных четырехполюсников

- •Методы определения первичных параметров неавтономных проходных четырехполюсников

- •Первичные параметры составных четырехполюсников

- •Схемы замещения неавтономных проходных четырехполюсников

- •Автономные проходные четырехполюсники

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Характеристические постоянные передачи неавтономного проходного четырехполюсника

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 7.4. Невзаимные проходные четырехполюсники

- •Идеальные усилители напряжения и тока

- •Однонаправленные цепи и цепи с обратной связью

- •Идеальные операционные усилители

- •Преобразователи сопротивления

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 7.5. Электрические фильтры

- •Классификация электрических фильтров

- •Реактивные фильтры

- •Активные фильтры

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 8. Цепи с распределенными параметрами

- •Модуль 8.1. Задача анализа цепей с распределенными параметрами

- •Общие сведения

- •Общее решение дифференциальных уравнений длинной линии

- •Вопросы для самопроверки

- •Волновые процессы в однородной длинной линии

- •Режим стоячих волн

- •Режим смешанных волн

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Проходной четырехполюсник с распределенными параметрами

- •Входное сопротивление отрезка однородной длинной линии

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Распределение напряжения и тока в однородной линии без потерь при произвольном внешнем воздействии

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 8.5. Цепи с распределенными параметрами специальных типов

- •Резистивные линии

- •Неоднородные линии

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Ответы

- •Книга 9. Синтез электрических цепей

- •Модуль 9.1. Задача синтеза линейных электрических цепей

- •Понятие физической реализуемости

- •Основные этапы синтеза цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Понятие о положительных вещественных функциях

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 9.3. Методы реализации реактивных двухполюсников

- •Методы выделения простейших составляющих (метод Фостера)

- •Метод разложения в цепную дробь (метод Кауэра)

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 9.4. Основы синтеза линейных пассивных четырехполюсников

- •Задача синтеза четырехполюсников

- •Методы реализации пассивных четырехполюсников

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 10. Методы автоматизированного анализа цепей

- •Модуль 10.1. Задача автоматизированного анализа цепей

- •Понятие о ручных и машинных методах анализа цепей

- •Общие представления о программах машинного анализа цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Топологические матрицы и топологические уравнения

- •Свойства топологических матриц

- •Компонентные матрицы и компонентные уравнения

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Методы узловых напряжений и контурных токов

- •Метод переменных состояния

- •Формирование уравнений состояния в матричной форме

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 10.4. Особенности современных программ автоматизированного анализа цепей

- •Выбор методов формирования уравнений электрического равновесия. Понятие о поколениях программ автоматизированного анализа цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Ответы

- •Заключение

- •Приложения

- •Приложение 1. Таблица оригиналов и изображений по Лапласу

- •Приложение 2. Основные уравнения проходных четырёхполюсников

- •Приложение 3. Соотношения между первичными параметрами проходных четырехполюсников

- •Приложение 5. Соотношения между первичными параметрами взаимных и симметричных четырехполюсников

- •Приложение 6. Приставки для образования кратных и дольных единиц

- •Приложение 7. Инструкция для работы с Самоучителем по курсу «Основы теории цепей»

- •Список литературы

Модуль 4.2. Основные теоремы теории цепей

Цель модуля: изучение основных теорем теории цепей и их применение для анализа цепей.

Принцип наложения

Сформулированный в гл. 1 принцип наложения (суперпозиции) отражает важ нейшее свойство линейных электрических цепей, на котором основаны многие ме тоды анализа линейных цепей.

Это свойство состоит в том, что реакция линейных электрических цепей на произвольное внешнее воздействие, представляющее собой линейную ком бинацию более простых воздействий, равна линейной комбинации реакций, вызванных каждым из простых воздействий в отдельности.

Из принципа наложения следует, что ток или напряжение любой ветви линейной электрической цепи, содержащей наряду с пассивными элементами зависимые и независимые источники тока и напряжения, равны сумме частич ных токов или напряжений, вызванных действием каждого из независимых ис точников в отдельности.

Пусть цепь содержит независимые источники только одного типа, например источники напряжения. Контурный ток произвольного контура этой цепи может быть определен из выражения (4.11). Представляя все входящие в это выражение контурные ЭДС в виде алгебраической суммы ЭДС входящих в контур источников напряжений , и приводя подобные члены, получаем

,

где N — число независимых источников ЭДС, входящих в состав цепи; Ykj — коэффи циенты, представляющие собой алгебраические суммы слагаемых вида ∆ik /∆.

Так как ∆ и ∆ik определяются только параметрами матрицы контурных сопро тивлений, т. е. параметрами пассивных элементов цепи и коэффициентами управле

ния зависимых источников, то значения |

Ykj |

|

|

Ykjне зависят от ЭДС независимых источни |

|

ковkнапряжения. Каждое слагаемое вида |

можно рассматривать как частичный |

|

ток гo контура, вызванный действием источника ЭДС .

Действительно, если все входящие в цепь независимые источники ЭДС, кроме , выключены (заменены короткозамыкающими перемычками), то ток k го контура

. 4.23

Следовательно, контурный ток любого контура линейной электрической цепи, содержащей независимые источники напряжения, равен сумме частичных токов, вызванных действием каждого независимого источника напряжения в отдельности:

352

. 4.24

Этот вывод можно распространить также на токи и напряжений любой ветви линейной электрической цепи, поскольку данные величины выражаются в виде ли нейных комбинаций контурных токов.

Из анализа выражений (4.23), (4.24) вытекает физический смысл коэффициен

тов |

Ykj |

— ониj |

представляют собой комплексные передаточные проводимости цепи |

|||||

|

||||||||

от зажимов |

— |

j’ |

, к которым подключен независимыйkkисточник напряжения , к |

|||||

|

||||||||

зажимам |

k |

— |

k |

',к которым подключена ветвь с током , причем каждая комплекс |

||||

|

|

|||||||

ная передаточная проводимость определяется в режиме, когда все независимые ис точники напряжения, кроме , выключены.

Если линейная электрическая цепь содержит независимые источники тока, то, используя выражение (4.20), можно показать, что узловое напряжение каждого узла такой цепи равно сумме частичных узловых напряжений, вызванных каждым из ис точников тока в отдельности. При определении частичного узлового напряжения k го узла, вызванного действием j го источника тока, остальные источники тока вы ключаются, т. е. ветви, содержащие эти источники, разрываются.

Пусть в рассматриваемой цепи имеется l независимых источников напряжения и m независимых источников тока. Присвоим ветвям, содержащим независимые ис точники напряжения, номера от 1 до l, а ветвям, содержащим независимые источни ки тока, номера от l+1 до l+m. Составляя уравнения электрического равновесия та кой цепи методом КТ или УН и решая их с помощью формул Крамера, находим ток и напряжение k й ветви:

|

|

|

|

|

|

|

|

, |

|

где |

= |

|

, |

|

|

|

|

, |

|

|

|

(jω), |

— комплексные коэффициенты передачи цепи по току |

||||||

|

|

(jω) |

|

= |

(jω) |

= (jω) |

|

|

|

и напряжению; |

|

= |

|

— комплексные передаточные проводимо |

|||||

сти и сопротивления. Каждая из величин , , и |

определяетсяj |

в режиме, |

|||||||

когда все независимые источники, кроме источника, находящегося в й ветви, вы ключены, т. е. представлены своими внутренними сопротивлениями.

На принципе наложения основан широко используемый на практике метод анализа цепей — метод наложения. Его удобно применять в тех случаях, когда по условиям задачи требуется найти ток или напряжение одной из ветвей цепи, в со став которой входит несколько независимых источников. Всоответствииспринци пом наложения искомый ток (напряжение) представляют в виде суммы частичных

353

токов (напряжений). Для определения частичных токов (напряжений) используют схемы замещения цепи, получаемые из исходной схемы путем выключения всех неза висимых источников, кроме одного, вызывающего соответствующий частичный ток

(напряжение). Таким образом, задача анализа сложной цепи, содержащей несколько независимых источников энергии, заменяется рядом более простых задач исследо вания цепей с одним независимым источником.

Следует обратить внимание на то, что при определении частичных токов вы ключаются только независимые источники тока или напряжения. Параметры зави симых источников учитываются в матрице узловых проводимостей или контурных сопротивлений и при нахождении частичных токов (напряжений) эти источники не выключаются.

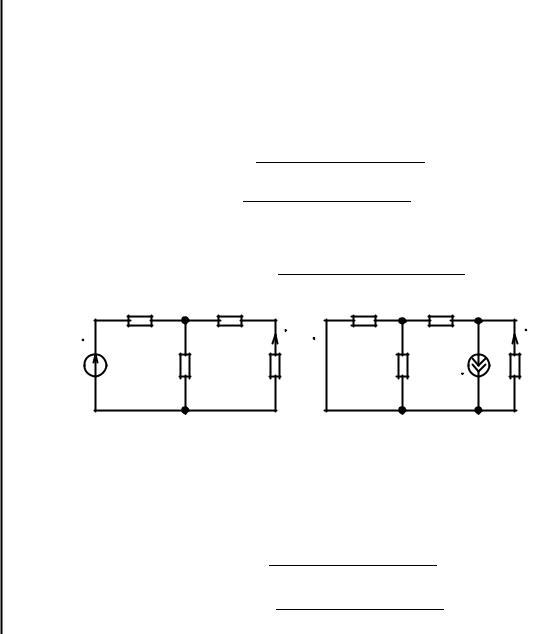

Пример4.10. Используя метод наложения, определим ток б электрической цепи, комплексная схема замещения которой приведена на рис. 4.2, а.

В соответствии с принципом наложения представим ток б в виде суммы двух час тичных токов б и б , вызванных действием источника напряжения и источника тока соответственно. Схемы замещения для расчета частичных токов приведены на рис. 4.10, а, б. Осуществляя эквивалентные преобразования участков цепей со смешанным соединением элементов, найдем частичные токи:

;

.

Суммируя эти токи, получим искомый ток:

.

Рис. 4.10. К примеру 4.10

Из полученных выражений следует, что комплексный коэффициент передачи цепи по току от зажимов 5 — 5' к зажимам 6 — 6' и комплексная передаточная проводимость этой цепи от зажимов 1 — 1’ к зажимам 6 — 6' номера зажимов совпадают с номерами вет вей имеют вид

;

.

Метод наложения оказывается весьма эффективным и при анализе линейных цепей, находящихся под воздействием колебаний сложной формы. В этом случае сложное внешнее воздействие представляют в виде конечной или бесконечной сум

354

мы колебаний более простой формы, реакция цепи, на воздействие которых может быть получена с помощью известных методов (подробнее см. книгу 6).

Необходимо отметить, что метод наложения применимтолькодляопределения токов или напряжений линейной электрической цепи и, даже в случае линейных це пей, не может быть использован для нахождения величин, которые не являются ли нейными функциями токов или напряжений. В частности, мощность, потребляемая каким либо участком линейной электрической цепи, находящейся под воздействи ем нескольких независимых источников, не равна сумме мощностей, потребляемых этим же участком при воздействии каждого независимого источника в отдельности.

Теорема взаимности

При изучении методов формирования уравнений электрического равновесия было установлено, что матрицы контурных сопротивлений и узловых проводимо стей линейных цепей, составленных только из сопротивлений, емкостей, индуктив ностей и независимых источников тока или напряжения, являются симметричными относительно главной диагонали. Можно показать, что симметричность этих мат риц не нарушится и в том случае, когда в цепи имеется произвольное число связан ных индуктивностей. На симметричности матриц узловых проводимостей и контур ных сопротивлений основано важное свойство линейных пассивных электрических цепей, которое формулируется в виде теоремы взаимности, или обратимости.

Рассмотрим линейную пассивную электрическую цепь, составленную из сопро тивлений, емкостей и индуктивностей (в том числе и связанных).

В соответствии с теоремой взаимности контурный ток kго контура ли нейной пассивной цепи, вызванный действием единственного независимого источника напряжения, помещенного в iй контур, равен контурному току iгo контура, вызванному действием того же источника напряжения, перенесенно го из iго контура в kй, причем ориентация источника напряжения, помешен ного в какойлибо контур, относительно контурного тока этого контура в обоих случаях принимается одинаковой.

и |

i |

Для доказательства теоремы выделим из исследуемой цепи главные ветви k го |

|

го контуров, а остальную часть цепи изобразимi в виде четырехполюсника. Если |

|

независимый источник напряжения помещен в й контур (рис. 4.11, а), то в соот |

||

|

i |

k |

|

|

i |

k |

|

E |

i |

k |

I |

I |

i |

k |

E |

|

i' |

k' |

|

|

i' |

k' |

|

|

a) |

|

|

|

|

б) |

|

Рис. 4.11. К доказательству теоремы взаимности (внешнее воздействие задается в виде источника напряжения)

355

ветствии с выражением (4.11) контурный ток k го контура

. 4.25

Аналогичным образом находим контурный ток i го контура, вызванный дейст вием того же источника напряжения , перенесенного из 1 го контура в k й (рис. 4.11, б):

. |

4.26 |

Выражения (4.25) и (4.26) отличаются только порядком следования индексов в алгебраических дополнениях ∆ , и ∆ . Учитывая симметричность матрицы контур ных сопротивлений анализируемой цепи относительно главной диагонали, нетруд но прийти к выводу, что ∆ = ∆ , а, следовательно, = .

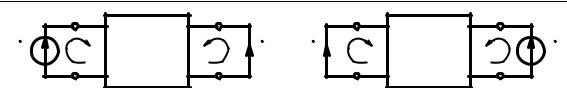

Для случая, когда внешнее воздействие на цепь задается в виде независимого источника тока, теорема взаимности может быть сформулирована следующим обра зом.

Если независимый источник тока , подключенный к какойлибо паре за жимов линейной пассивной цени, вызывает на другой паре зажимов напряже ние (рис. 4.12, а), то этот же источник тока, подключенный ко второй царе зажимов (рис 4.12, б), вызовет на первой паре зажимов то же напряжение (ориентация источника тока относительно напряжения на зажимах, к которым он подключен, в обоих случаях принимается одинаковой).

Доказательство этой теоремы производится так же, как это было сделано при питании цепи от независимого источника напряжения.

Если электрическая цепь удовлетворяет теореме взаимности (в любой форму лировке), то говорят, что она обладает взаимностью (обратимостью). Электрические цепи, обладающие взаимностью, называются взаимными (обратимыми). Если электрическая цепь не обладает взаимностью, то она является невзаимной (необ ратимой). К необратимым цепям относятся, в частности, нелинейные цепи (элемен ты матриц контурных сопротивлений и узловых проводимостей таких цепей зави сят от токов или напряжений ветвей) и цепи, содержащие зависимые источники (матрицы контурных сопротивлений и узловых проводимостей таких цепей, как

Рис. 4.12. К доказательству теоремы взаимности (внешнее воздействие задается в виде источника тока)

356