- •Аннотация

- •Оглавление

- •Дорогие читатели!

- •Предисловие

- •Введение

- •Книга 1. Основные понятия теории цепей

- •Модуль 1.1. Основные определения

- •Электрическая цепь

- •Электрический ток

- •Напряжение

- •Электродвижущая сила

- •Мощность и энергия

- •Схема электрической цепи

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 1.2. Идеализированные пассивные элементы

- •Резистивный элемент

- •Емкостный элемент

- •Индуктивный элемент

- •Дуальные элементы и цепи

- •Схемы замещения реальных элементов электрических цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 1.3. Идеализированные активные элементы

- •Идеальный источник напряжения

- •Идеальный источник тока

- •Схемы замещения реальных источников

- •Управляемые источники тока и напряжения

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 1.4. Топология цепей

- •Схемы электрических цепей. Основные определения

- •Понятие о компонентных и топологических уравнениях. Законы Кирхгофа

- •Графы схем электрических цепей

- •Определение числа независимых узлов и контуров

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 1.5. Уравнения электрического равновесия цепей

- •Основные задачи теории цепей

- •Понятие об уравнениях электрического равновесия

- •Классификация электрических цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Ответы

- •Модуль 2.1. Анализ линейных цепей с источниками гармонических токов и напряжений

- •Понятие о гармонических функциях

- •Линейные операции над гармоническими функциями

- •Среднее, средневыпрямленное и действующее значения гармонических токов и напряжений

- •Дифференциальное уравнение цепи при гармоническом воздействии

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 2.2. Метод комплексных амплитуд

- •Понятие о символических методах

- •Комплексные числа и основные операции над ними

- •Операции над комплексными изображениями гармонических функций

- •Комплексные сопротивление и проводимость пассивного участка цепи

- •Порядок анализа цепи методом комплексных амплитуд

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 2.3. Идеализированные пассивные элементы при гармоническом воздействии

- •Резистивный элемент

- •Емкостный элемент

- •Индуктивный элемент

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Делители напряжения и тока

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Мгновенная мощность пассивного двухполюсник

- •Активная, реактивная, полная и комплексная мощности

- •Баланс мощностей

- •Коэффициент мощности

- •Согласование источника энергии с нагрузкой

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 2.6. Преобразования электрических цепей

- •Понятие об эквивалентных преобразованиях

- •Участки цепей с последовательным соединением элементов

- •Участки цепей с параллельным соединением элементов

- •Участки цепей со смешанным соединением элементов

- •Эквивалентное преобразование треугольника сопротивлений в звезду и обратное преобразование

- •Комплексные схемы замещения источников энергии

- •Перенос источников

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 2.7. Цепи с взаимной индуктивностью

- •Понятие о взаимной индуктивности

- •Понятие об одноименных зажимах

- •Коэффициент связи между индуктивными катушками

- •Цепи с взаимной индуктивностью при гармоническом воздействии

- •Понятие о линейных трансформаторах

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 3. Частотные характеристики и резонансные явления

- •Понятие о комплексных частотных характеристиках

- •Комплексные частотные характеристики цепей с одним реактивным элементом

- •Понятие о резонансе в электрических цепях

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 3.2. Последовательный колебательный контур

- •Cхемы замещения и параметры элементов контура

- •Энергетические процессы в последовательном колебательном контуре

- •Входные характеристики

- •Передаточные характеристики

- •Избирательные свойства последовательного колебательного контура

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 3.3. Параллельный колебательный контур

- •Схемы замещения

- •Параллельный колебательный контур основного вида

- •Параллельный колебательный контур с разделенной индуктивностью

- •Параллельный колебательный контур с разделенной емкостью

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 3.4. Связанные колебательные контуры

- •Общие сведения

- •Схемы замещения

- •Настройка связанных контуров

- •Частотные характеристики

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Общие сведения

- •Методы, основанные на непосредственном применении законов Кирхгофа

- •Метод контурных токов

- •Метод узловых напряжений

- •Формирование уравнений электрического равновесия цепей с зависимыми источниками

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 4.2. Основные теоремы теории цепей

- •Принцип наложения

- •Теорема взаимности

- •Теорема компенсации

- •Автономные и неавтономные двухполюсники

- •Теорема об эквивалентном источнике

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 4.3. Метод сигнальных графов

- •Общие сведения

- •Преобразования сигнальных графов

- •Применение сигнальных графов к анализу цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 5. Нелинейные резистивные цепи

- •Модуль 5.1. Постановка задачи анализа нелинейных резистивных цепей

- •Вводные замечания

- •Нелинейные резистивные элементы

- •Уравнения электрического равновесия нелинейных резистивных цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 5.2. Графические методы анализа нелинейных резистивных цепей

- •Простейшие преобразования нелинейных резистивных цепей

- •Определение рабочих точек нелинейных резистивных элементов

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Задача аппроксимации

- •Выбор аппроксимирующей функции

- •Определение коэффициентов аппроксимирующей функции

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Нелинейное сопротивление при гармоническом воздействии

- •Понятие о режимах малого и большого сигнала

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 6. Методы анализа переходных процессов в линейных цепях с сосредоточенными параметрами

- •Модуль 6.1. Задача анализа переходных процессов

- •Возникновение переходных процессов. Понятие о коммутации

- •Законы коммутации

- •Общий подход к анализу переходных процессов

- •Определение порядка сложности цепи

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 6.2. Классический метод анализа переходных процессов

- •Свободные и вынужденные составляющие токов и напряжений

- •Порядок анализа переходных процессов классическим методом

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 6.3. Операторный метод анализа переходных процессов

- •Преобразование Лапласа и его применение к решению дифференциальных уравнений

- •Порядок анализа переходных процессов операторным методом

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 6.4. Операторные характеристики линейных цепей

- •Реакция цепи на экспоненциальное воздействие

- •Понятие об операторных характеристиках

- •Методы определения операторных характеристик

- •Дифференцирующие и интегрирующие цепи

- •Вопросы для самопроверки

- •Единичные функции и их свойства

- •Переходная и импульсная характеристики линейных цепей

- •Методы определения временных характеристик

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Определение реакции цепи на произвольное внешнее воздействие

- •Определение реакции цепи на произвольное внешнее воздействие по ее переходной характеристике

- •Определение реакции цепи на произвольное внешнее воздействие по ее импульсной характеристике

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 7. Основы теории четырехполюсников и многополюсников

- •Модуль 7.1. Многополюсники и цепи с многополюсными элементами

- •Задача анализа цепей с многополюсными элементами

- •Классификация и схемы включения многополюсников

- •Основные уравнения и первичные параметры линейных неавтономных многополюсников

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Классификация проходных четырехполюсников

- •Основные уравнения и первичные параметры неавтономных проходных четырехполюсников

- •Методы определения первичных параметров неавтономных проходных четырехполюсников

- •Первичные параметры составных четырехполюсников

- •Схемы замещения неавтономных проходных четырехполюсников

- •Автономные проходные четырехполюсники

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Характеристические постоянные передачи неавтономного проходного четырехполюсника

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 7.4. Невзаимные проходные четырехполюсники

- •Идеальные усилители напряжения и тока

- •Однонаправленные цепи и цепи с обратной связью

- •Идеальные операционные усилители

- •Преобразователи сопротивления

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 7.5. Электрические фильтры

- •Классификация электрических фильтров

- •Реактивные фильтры

- •Активные фильтры

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 8. Цепи с распределенными параметрами

- •Модуль 8.1. Задача анализа цепей с распределенными параметрами

- •Общие сведения

- •Общее решение дифференциальных уравнений длинной линии

- •Вопросы для самопроверки

- •Волновые процессы в однородной длинной линии

- •Режим стоячих волн

- •Режим смешанных волн

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Проходной четырехполюсник с распределенными параметрами

- •Входное сопротивление отрезка однородной длинной линии

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Распределение напряжения и тока в однородной линии без потерь при произвольном внешнем воздействии

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 8.5. Цепи с распределенными параметрами специальных типов

- •Резистивные линии

- •Неоднородные линии

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Ответы

- •Книга 9. Синтез электрических цепей

- •Модуль 9.1. Задача синтеза линейных электрических цепей

- •Понятие физической реализуемости

- •Основные этапы синтеза цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Понятие о положительных вещественных функциях

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 9.3. Методы реализации реактивных двухполюсников

- •Методы выделения простейших составляющих (метод Фостера)

- •Метод разложения в цепную дробь (метод Кауэра)

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 9.4. Основы синтеза линейных пассивных четырехполюсников

- •Задача синтеза четырехполюсников

- •Методы реализации пассивных четырехполюсников

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 10. Методы автоматизированного анализа цепей

- •Модуль 10.1. Задача автоматизированного анализа цепей

- •Понятие о ручных и машинных методах анализа цепей

- •Общие представления о программах машинного анализа цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Топологические матрицы и топологические уравнения

- •Свойства топологических матриц

- •Компонентные матрицы и компонентные уравнения

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Методы узловых напряжений и контурных токов

- •Метод переменных состояния

- •Формирование уравнений состояния в матричной форме

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 10.4. Особенности современных программ автоматизированного анализа цепей

- •Выбор методов формирования уравнений электрического равновесия. Понятие о поколениях программ автоматизированного анализа цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Ответы

- •Заключение

- •Приложения

- •Приложение 1. Таблица оригиналов и изображений по Лапласу

- •Приложение 2. Основные уравнения проходных четырёхполюсников

- •Приложение 3. Соотношения между первичными параметрами проходных четырехполюсников

- •Приложение 5. Соотношения между первичными параметрами взаимных и симметричных четырехполюсников

- •Приложение 6. Приставки для образования кратных и дольных единиц

- •Приложение 7. Инструкция для работы с Самоучителем по курсу «Основы теории цепей»

- •Список литературы

Модуль 2.3. Идеализированные пассивные элементы при гармоническом воздействии

Цель модуля: изучение свойств идеализированных пассивных элементов при гармоническом внешнем воздействии.

Резистивный элемент

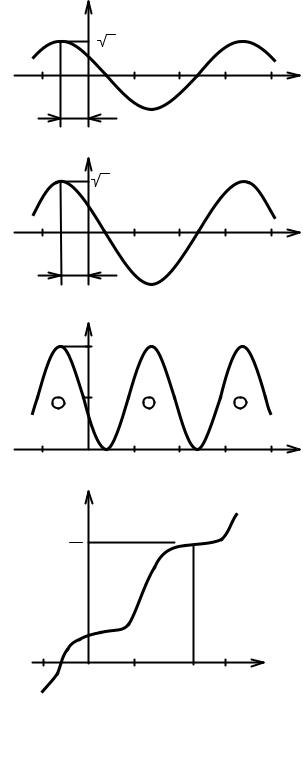

Пусть к резистивному элементу (рис. 1.3) приложено напряжение, изменяю щееся по гармоническому закону (рис. 2.9, а):

√2 |

cos |

. |

2.61 |

Определим ток резистивного элемента iR и его комплексное входное сопротив ление ZR, а также построим диаграммы, характеризующие зависимость тока, напря жения и мгновенной мощности от времени (временны́е диаграммы).

Связь между мгновенными значениями тока и напряжения линейного рези стивного элемента определяется законом Ома (1.9) (1.10). Подставляя (2.61) в (1.10), находим

√2 |

cos |

/ . |

2.62 |

Из этого выражения следует, что при гармоническом внешнем воздействии ток резистивного элемента является гармонической функцией времени той же частоты, что и напряжение (рис. 2.9, б):

√2 |

cos |

. |

2.63 |

Сравнивая выражения (2.62) и (2.63), устанавливаем, что ток и напряжение ли нейного резистивного элемента совпадают no фазе:

,

а действующие значения напряжения и тока связаны между собой соотношением IR = UR/R, подобным закону Ома для мгновенных значений. Мгновенная мощность ре зистивного элемента определяется произведением мгновенных значений напряже ния uR и тока iR:

2.

Выражая cos2(ωt+ψ) через косинус двойного угла, получаем выражение для мгновенной мощности резистивного элемента:

cos2 |

. |

2.64 |

Из выражения (2.64) следует, что мгновенная мощность резистивного элемен та содержит две составляющие: постоянную, равную произведению действующих значений напряжения и тока, и переменную, изменяющуюся во времени по гармо ническому закону с частотой, удвоенной по сравнению с частотой воздействующего

116

Рис. 2.9. Временные диаграммы напряжения (а), тока (б), мгновенной мощности (в) и энергии (г) резистивного элемента

напряжения (рис. 2.9, в). Максимальное значение мгновенной мощности резистив ного элемента равно 2URIR, а минимальное — нулю.

В связи с тем, что ток и напряжение резистивного элемента имеют одинаковые начальные фазы, они одновременно достигают максимальных значений и одновре менно проходят через нуль (рис. 2.9, а, б). Мгновенная мощность резистивного эле мента всегда положительна, причем она обращается в нуль в точках, где ток и на

117

пряжение равны нулю, и достигает максимума в моменты времени, когда ток и на пряжение максимальны по абсолютному значению.

Среднее значение мощности резистивного элемента за период называется ак тивной мощностью; оно равно произведению действующих значений напряжения и тока:

1

cp d 1 cos2 d .

Активная мощность численно равна постоянной составляющей мгновенной мощности и характеризует среднюю за период скорость потребления энергии от источника.

Энергия, поступившая в резистивный элемент к произвольному моменту вре мени t, может быть найдена как интеграл от мощности (1.12). Подставляя (2.64) в выражение (1.12) и полагая, что энергия, поступившая в элемент к моменту времени t = 0, равна wR(0), получаем

0 |

|

1 cos2 |

d |

0 |

2 |

sin2 |

sin2 . |

Как и следовало ожидать, функция wR(t) является неубывающей функцией времени (рис. 2.9, г), причем в моменты времени, когда мгновенная мощность рези стивного элемента принимает нулевые значения, на графике появляется горизон тальный участок («полочка»).

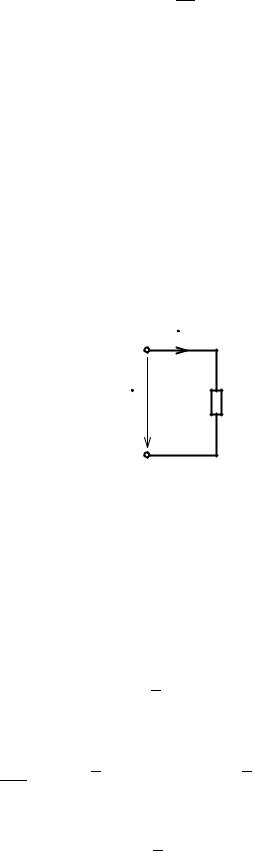

Комплексные ток и напряжение резистивного элемента |

|

и |

|

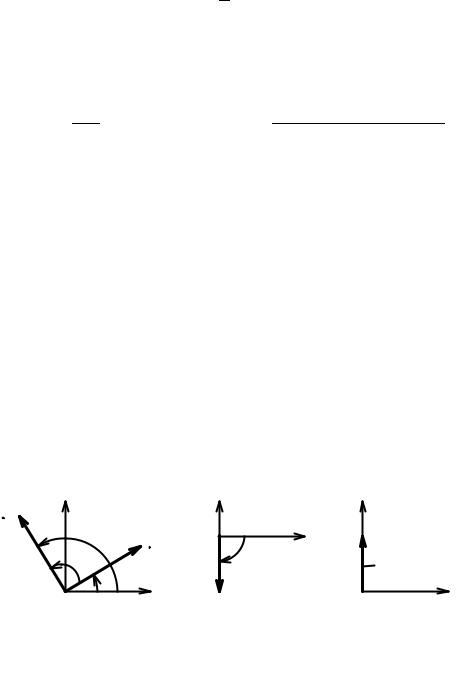

имеют одинаковые аргументы и отличаются по модулю в R раз. На ком плексной плоскости напряжение и ток изображаются векторами, которые сов падают по направлению и отличаются только масштабом (рис. 2.10, а).

Комплексное сопротивление ZR резистивного элемента равно отношению ком

Рис. 2.10. Векторные диаграммы тока и напряжения (а), комплексного сопротивле ния (б) и комплексной проводимости (в) резистивного элемента

118

плексных действующих значений напряжения и тока:

. 2.65

Представляя комплексное сопротивление ZR в показательной и алгебраической формах

2.66

и сравнивая (2.65) с (2.66), устанавливаем, что модуль комплексного сопротивления zR = UR/IR = R, его аргумент φR = ψu ψi = 0, а комплексное входное сопротивление ZR резистивного элемента содержит только вещественную составляющую: rR = R, xR = 0.

На комплексной плоскости сопротивление ZR изображается вектором, направ ленным вдоль вещественной оси (рис. 2.10, б). Комплексная проводимость рези стивного элемента YR = l/ZR = 1/R также изображается вектором, направление кото рого совпадает с направлением положительной вещественной полуоси (рис. 2.10, в).

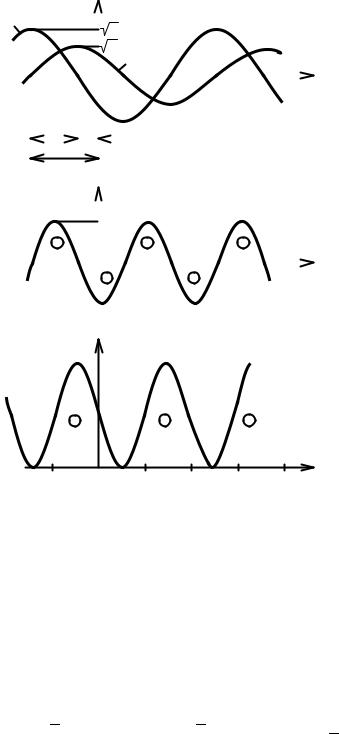

Рис. 2.11. Комплексная схема замещения участка цепи, содержащего резистивный элемент

Комплексная схема замещения резистивного элемента (рис. 2.11) имеет такой

же вид, как и схема замещения этого элемента для мгновенных значении (смiR |

. рис. |

||||

1.3), и отличаетсяR |

от последней только тем, что мгновенные значения тока |

и на |

|||

пряжения |

u |

заменены их комплексными изображениями . и |

. |

|

|

|

|

|

|||

Емкостный элемент

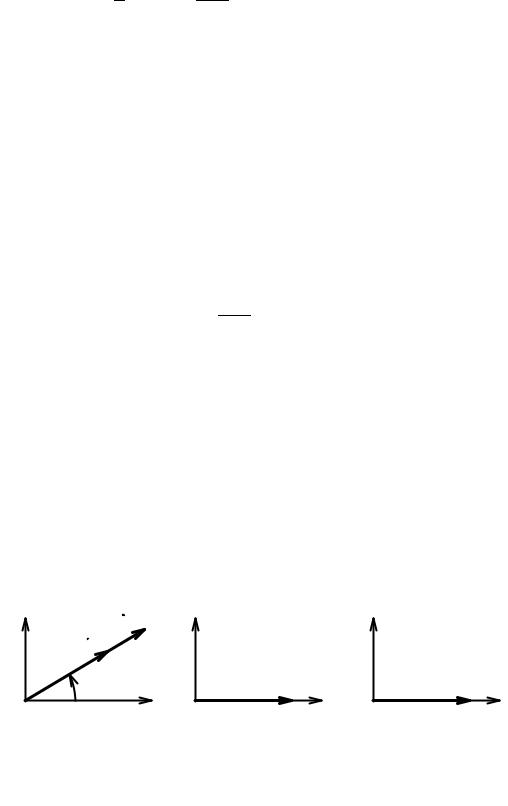

Рассмотрим емкость (см. рис. 1.6, а), к которой приложено напряжение uC, из меняющееся по гармоническому закону (рис. 2.12,a):

√2 |

cos |

. |

Используя выражение (1.13), найдем

d |

√2 sin |

√2 |

cos |

/2 . |

2.67 |

d |

Как следует из (2.67), ток емкости изменяется по гармоническому закону:

√2 |

cos |

, |

119

причемi u |

начальная фаза тока |

ψi |

на |

π/ |

|

ψu |

: |

|||||||||||||||||||

|

|

|

2 больше начальной фазы напряжения |

|

||||||||||||||||||||||

ψ = ψ + π/ |

2, т. е. |

ток емкости опережает по фазе напряжение на 90° |

(рис. 2.12, а). |

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 2.12. Временные диаграммы напряжения и тока (а), мощности (б) и энергии (в) емкост ного элемента

Действующее значение тока емкости пропорционально действующему значе нию напряжения: IC = ωCUC.

Мгновенная мощность емкости pC при гармоническом воздействии изменяется по гармоническому закону с частотой, в два раза большей частоты воздействующего напряжения (рис. 2.12, б):

2 |

√2 |

cos |

√2 |

cos |

sin2 |

2 |

2.68 |

cos |

sin |

. |

|||||

Как видно из временных диаграмм (рис. 2.12, а и б), в течение половины перио да изменения мощности ток и напряжение емкости имеют одинаковый знак (ем кость заряжается), при этом мгновенная мощность емкости положительна. В тече ние второй половины периода емкость отдает запасенную энергию (разряжается),

120

при этом ток и напряжение емкости имеют различные знаки, а мгновенная мощ ность емкости отрицательна. Среднее значение мощности емкости за период (актив ная мощность) равно нулю:

1 |

d |

0. |

2.69 |

Энергия wC , запасенная в электрическом поле емкости, определяется в соот ветствии с выражением (1.18) приложенным к ней напряжением:

|

cos |

1 |

cos2 |

. |

2.70 |

2 |

|

2 |

Из выражения (2.70) следует, что энергия, запасенная в емкости, содержит две составляющие: переменную и постоянную, причем переменная составляющая энер гии изменяется во времени по гармоническому закону с частотой, равной 2ω (рис. 2.12, в).

Энергия, запасенная в емкости, достигает максимального значения в те момен ты времени, когда напряжение емкости максимально по абсолютному значению. При уменьшении (по абсолютному значению) напряжения на емкости запасенная в ней энергия уменьшается и становится равной нулю в моменты времени, когда на пряжение емкости равно нулю.

Таким образом, емкость периодически обменивается энергией с остальной ча стью цепи, причем энергия, запасенная в емкости, является неотрицательной вели чиной. Емкость не содержит внутренних источников энергии и поэтому в процессе разрядки не может отдать больше энергии, чем она получила от остальной части цепи в процессе зарядки.

ϑ =π / 2

ϑ =π / 2

Рис. 2.13. Векторные диаграммы тока и напряжения (а), комплексного сопротивления (б) и комплексной проводимости (в) емкостного элемента

В связи с тем что ток емкости iС опережает напряжение емкости uC по фазе на

угол π/2, комплексные ток и напряжение емкости |

|

|

; |

|

|

||||

|

изображаются на комплексной плоскости в виде двух векторов, распо |

|||

ложенных таким образом, что вектор . повернут относительно вектора |

. на угол |

|||

π/2 |

против часовой стрелки (рис. 2.13, а). Комплексные сопротивление и проводи |

|||

|

||||

мость емкости

121