- •Аннотация

- •Оглавление

- •Дорогие читатели!

- •Предисловие

- •Введение

- •Книга 1. Основные понятия теории цепей

- •Модуль 1.1. Основные определения

- •Электрическая цепь

- •Электрический ток

- •Напряжение

- •Электродвижущая сила

- •Мощность и энергия

- •Схема электрической цепи

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 1.2. Идеализированные пассивные элементы

- •Резистивный элемент

- •Емкостный элемент

- •Индуктивный элемент

- •Дуальные элементы и цепи

- •Схемы замещения реальных элементов электрических цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 1.3. Идеализированные активные элементы

- •Идеальный источник напряжения

- •Идеальный источник тока

- •Схемы замещения реальных источников

- •Управляемые источники тока и напряжения

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 1.4. Топология цепей

- •Схемы электрических цепей. Основные определения

- •Понятие о компонентных и топологических уравнениях. Законы Кирхгофа

- •Графы схем электрических цепей

- •Определение числа независимых узлов и контуров

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 1.5. Уравнения электрического равновесия цепей

- •Основные задачи теории цепей

- •Понятие об уравнениях электрического равновесия

- •Классификация электрических цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Ответы

- •Модуль 2.1. Анализ линейных цепей с источниками гармонических токов и напряжений

- •Понятие о гармонических функциях

- •Линейные операции над гармоническими функциями

- •Среднее, средневыпрямленное и действующее значения гармонических токов и напряжений

- •Дифференциальное уравнение цепи при гармоническом воздействии

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 2.2. Метод комплексных амплитуд

- •Понятие о символических методах

- •Комплексные числа и основные операции над ними

- •Операции над комплексными изображениями гармонических функций

- •Комплексные сопротивление и проводимость пассивного участка цепи

- •Порядок анализа цепи методом комплексных амплитуд

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 2.3. Идеализированные пассивные элементы при гармоническом воздействии

- •Резистивный элемент

- •Емкостный элемент

- •Индуктивный элемент

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Делители напряжения и тока

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Мгновенная мощность пассивного двухполюсник

- •Активная, реактивная, полная и комплексная мощности

- •Баланс мощностей

- •Коэффициент мощности

- •Согласование источника энергии с нагрузкой

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 2.6. Преобразования электрических цепей

- •Понятие об эквивалентных преобразованиях

- •Участки цепей с последовательным соединением элементов

- •Участки цепей с параллельным соединением элементов

- •Участки цепей со смешанным соединением элементов

- •Эквивалентное преобразование треугольника сопротивлений в звезду и обратное преобразование

- •Комплексные схемы замещения источников энергии

- •Перенос источников

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 2.7. Цепи с взаимной индуктивностью

- •Понятие о взаимной индуктивности

- •Понятие об одноименных зажимах

- •Коэффициент связи между индуктивными катушками

- •Цепи с взаимной индуктивностью при гармоническом воздействии

- •Понятие о линейных трансформаторах

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 3. Частотные характеристики и резонансные явления

- •Понятие о комплексных частотных характеристиках

- •Комплексные частотные характеристики цепей с одним реактивным элементом

- •Понятие о резонансе в электрических цепях

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 3.2. Последовательный колебательный контур

- •Cхемы замещения и параметры элементов контура

- •Энергетические процессы в последовательном колебательном контуре

- •Входные характеристики

- •Передаточные характеристики

- •Избирательные свойства последовательного колебательного контура

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 3.3. Параллельный колебательный контур

- •Схемы замещения

- •Параллельный колебательный контур основного вида

- •Параллельный колебательный контур с разделенной индуктивностью

- •Параллельный колебательный контур с разделенной емкостью

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 3.4. Связанные колебательные контуры

- •Общие сведения

- •Схемы замещения

- •Настройка связанных контуров

- •Частотные характеристики

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Общие сведения

- •Методы, основанные на непосредственном применении законов Кирхгофа

- •Метод контурных токов

- •Метод узловых напряжений

- •Формирование уравнений электрического равновесия цепей с зависимыми источниками

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 4.2. Основные теоремы теории цепей

- •Принцип наложения

- •Теорема взаимности

- •Теорема компенсации

- •Автономные и неавтономные двухполюсники

- •Теорема об эквивалентном источнике

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 4.3. Метод сигнальных графов

- •Общие сведения

- •Преобразования сигнальных графов

- •Применение сигнальных графов к анализу цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 5. Нелинейные резистивные цепи

- •Модуль 5.1. Постановка задачи анализа нелинейных резистивных цепей

- •Вводные замечания

- •Нелинейные резистивные элементы

- •Уравнения электрического равновесия нелинейных резистивных цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 5.2. Графические методы анализа нелинейных резистивных цепей

- •Простейшие преобразования нелинейных резистивных цепей

- •Определение рабочих точек нелинейных резистивных элементов

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Задача аппроксимации

- •Выбор аппроксимирующей функции

- •Определение коэффициентов аппроксимирующей функции

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Нелинейное сопротивление при гармоническом воздействии

- •Понятие о режимах малого и большого сигнала

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 6. Методы анализа переходных процессов в линейных цепях с сосредоточенными параметрами

- •Модуль 6.1. Задача анализа переходных процессов

- •Возникновение переходных процессов. Понятие о коммутации

- •Законы коммутации

- •Общий подход к анализу переходных процессов

- •Определение порядка сложности цепи

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 6.2. Классический метод анализа переходных процессов

- •Свободные и вынужденные составляющие токов и напряжений

- •Порядок анализа переходных процессов классическим методом

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 6.3. Операторный метод анализа переходных процессов

- •Преобразование Лапласа и его применение к решению дифференциальных уравнений

- •Порядок анализа переходных процессов операторным методом

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 6.4. Операторные характеристики линейных цепей

- •Реакция цепи на экспоненциальное воздействие

- •Понятие об операторных характеристиках

- •Методы определения операторных характеристик

- •Дифференцирующие и интегрирующие цепи

- •Вопросы для самопроверки

- •Единичные функции и их свойства

- •Переходная и импульсная характеристики линейных цепей

- •Методы определения временных характеристик

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Определение реакции цепи на произвольное внешнее воздействие

- •Определение реакции цепи на произвольное внешнее воздействие по ее переходной характеристике

- •Определение реакции цепи на произвольное внешнее воздействие по ее импульсной характеристике

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 7. Основы теории четырехполюсников и многополюсников

- •Модуль 7.1. Многополюсники и цепи с многополюсными элементами

- •Задача анализа цепей с многополюсными элементами

- •Классификация и схемы включения многополюсников

- •Основные уравнения и первичные параметры линейных неавтономных многополюсников

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Классификация проходных четырехполюсников

- •Основные уравнения и первичные параметры неавтономных проходных четырехполюсников

- •Методы определения первичных параметров неавтономных проходных четырехполюсников

- •Первичные параметры составных четырехполюсников

- •Схемы замещения неавтономных проходных четырехполюсников

- •Автономные проходные четырехполюсники

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Характеристические постоянные передачи неавтономного проходного четырехполюсника

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 7.4. Невзаимные проходные четырехполюсники

- •Идеальные усилители напряжения и тока

- •Однонаправленные цепи и цепи с обратной связью

- •Идеальные операционные усилители

- •Преобразователи сопротивления

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 7.5. Электрические фильтры

- •Классификация электрических фильтров

- •Реактивные фильтры

- •Активные фильтры

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 8. Цепи с распределенными параметрами

- •Модуль 8.1. Задача анализа цепей с распределенными параметрами

- •Общие сведения

- •Общее решение дифференциальных уравнений длинной линии

- •Вопросы для самопроверки

- •Волновые процессы в однородной длинной линии

- •Режим стоячих волн

- •Режим смешанных волн

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Проходной четырехполюсник с распределенными параметрами

- •Входное сопротивление отрезка однородной длинной линии

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Распределение напряжения и тока в однородной линии без потерь при произвольном внешнем воздействии

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 8.5. Цепи с распределенными параметрами специальных типов

- •Резистивные линии

- •Неоднородные линии

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Ответы

- •Книга 9. Синтез электрических цепей

- •Модуль 9.1. Задача синтеза линейных электрических цепей

- •Понятие физической реализуемости

- •Основные этапы синтеза цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Понятие о положительных вещественных функциях

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 9.3. Методы реализации реактивных двухполюсников

- •Методы выделения простейших составляющих (метод Фостера)

- •Метод разложения в цепную дробь (метод Кауэра)

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 9.4. Основы синтеза линейных пассивных четырехполюсников

- •Задача синтеза четырехполюсников

- •Методы реализации пассивных четырехполюсников

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 10. Методы автоматизированного анализа цепей

- •Модуль 10.1. Задача автоматизированного анализа цепей

- •Понятие о ручных и машинных методах анализа цепей

- •Общие представления о программах машинного анализа цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Топологические матрицы и топологические уравнения

- •Свойства топологических матриц

- •Компонентные матрицы и компонентные уравнения

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Методы узловых напряжений и контурных токов

- •Метод переменных состояния

- •Формирование уравнений состояния в матричной форме

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 10.4. Особенности современных программ автоматизированного анализа цепей

- •Выбор методов формирования уравнений электрического равновесия. Понятие о поколениях программ автоматизированного анализа цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Ответы

- •Заключение

- •Приложения

- •Приложение 1. Таблица оригиналов и изображений по Лапласу

- •Приложение 2. Основные уравнения проходных четырёхполюсников

- •Приложение 3. Соотношения между первичными параметрами проходных четырехполюсников

- •Приложение 5. Соотношения между первичными параметрами взаимных и симметричных четырехполюсников

- •Приложение 6. Приставки для образования кратных и дольных единиц

- •Приложение 7. Инструкция для работы с Самоучителем по курсу «Основы теории цепей»

- •Список литературы

7.113. |

|

Рис. Т7.92 |

|

|

|

|

|

|

По данным задачи 7.89 получите1 |

операторный коэффициент передачи |

|||||

цепи рис. Т7.74 по напряжению от зажимов |

1' |

к зажимам |

2 |

2' |

в одном из |

||

трех возможных видов (см. задачи 7.99р 7.101р). |

параметры четырехполюсника, |

||||||

и коэффициент инверсии |

инв считайте вещественными. Выразите параметры |

||||||

ичерез параметры элементов цепи.

Решения и методические указания

7.93р. Схемы однозвенных Т и П образного фильтров нижних частот типа

приведены на рис. Т7.42 и Т7.43, |

причем |

, |

а |

|

1⁄ |

|

. Учтя, что, |

на час |

||||||||||||||

тоте среза фильтра нижних частот должно. |

выполняться условие |

4 |

найдем |

|||||||||||||||||||

частоту среза фильтра: с |

2⁄√ |

|

|

|

Выразим через частоту |

с характеристические |

||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||

сопротивления фильтров рис. Т7.42 и Т7.43: |

|

|

|

|

|

1 |

|

⁄ с |

; |

|

|

|||||||||||

сТ |

|

|

|

1 |

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

сП |

|

1 |

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

1 |

⁄ |

с |

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

По условию задачи

н |

сТ| |

сП| |

2 |

н⁄ с |

0,2 Гн; |

нагрузка. |

н согласована с фильтром на частоте |

0, т.е. |

|

⁄ |

Используя приведенные соотношения, |

находим |

|

2/ |

с н |

0,2 мкФ. |

|

7.96м. Характеристическая постоянная передачи фильтра, состоящего из двух идентичных звеньев, в два раза больше характеристической постоянной передачи однозвенного фильтра. Нагрузка предполагается согласованной с фильтром.

7.97р. Границы полосы пропускания. |

рассматриваемого реактивного фильтра |

||||||||

определим из условий |

0, |

4 |

В данном случае |

, |

|

. |

1⁄ |

, |

|

следовательно, полоса пропускания простирается от |

0 до с |

2⁄√ |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

||||||

714 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Выпишем общие соотношения, определяющие постоянные ослабления ифазы

согласованного реактивного фильтра. В полосе пропускания |

0; |

arccos 1 |

|||||

|

; вне полосы пропускания |

Arch 1 |

|

; sin |

0. Применительно к рас |

||

|

|

||||||

сматриваемому фильтру нижних частот эти общие соотношения принимают вид

|

|

0; |

arccos 1 |

2 |

⁄ с |

при 0 |

|

с; |

||

|

|

Arch |

1 2 ⁄ |

с |

; sin |

0 при |

с. |

|||

|

Следовательно, вне полосы пропускания постоянная фазы |

не зависит от час |

||||||||

тоты (sin |

0). В полосе. |

пропускания постоянная зависит от частоты, причем |

||||||||

при |

с |

Так как функция. |

всюду непрерывна, включая точку |

|||||||

с, то вне полосы пропускания |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

Выражение для характеристической постоянной, |

передачи Г ln |

|

|

||||||

|

|

|||||||||

позволяет установить связь между постоянными |

и комплексным коэффициен |

|||||||||

том передачи цепи по напряжению:

⁄.

В результате получим |

; |

. |

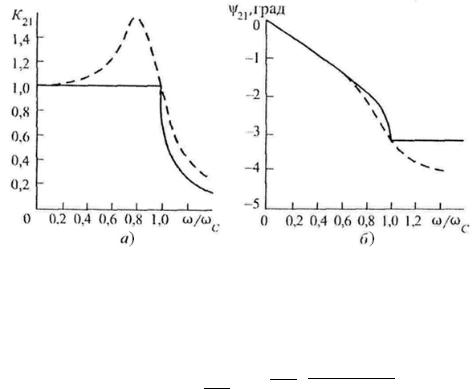

Графики АЧХ и ФЧХ фильтра показаны на рис. Т7.93, а, б сплошными линиями.

|

|

Рис. Т7.93 |

|

|

|

|

||

Полученные здесь формулы и графики основаны на предположении, что |

||||||||

фильтр согласован с нагрузкой |

н во всем диапазоне частот, т.е. |

|||||||

н |

сТ |

1 |

4 |

|

/ |

1 |

⁄ с |

. |

715

Такое согласование в принципе невозможно, если нагрузка фильтра имеет чис то резистивный характер: н . В этом случае частотные характеристики фильт ра значительно отличаются от полученных ранее (см. задачу 7.98р).

7.98р. Комплексный коэффициент передачи неавтономного четырехпо люсника по напряжению легко находится непосредственно из основных уравнений четырехполюсника в форме А:

параметры рассматриваемого, |

|

1 |

⁄ н |

. |

1 |

⁄ 2 |

, |

||

четырехполюсника. |

имеют вид |

||||||||

1 |

⁄ 4 |

где |

, |

1⁄ |

|

|

|

|

0. |

По условию задачи четырехполюсник согласован с нагрузкой на частоте |

|||||||||

Характеристическое сопротивление четырехполюсника (см. решение задачи 7.97р)

|

|

|

сТ |

|

|

|

1 |

⁄ с |

|

с 2⁄√ |

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

Следовательно, |

н |

⁄ |

. |

|

для |

с учетом приведенных ранее со |

|||||||||||

|

Преобразуя исходное выражение, |

||||||||||||||||

отношений для |

параметров и |

н получим |

1 2 |

|

|

2 |

1 |

, |

|||||||||

где |

⁄ с — нормированная частота. |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

Из последнего выражения следует, что |

|

|

|

2 |

|

1 |

|

|

||||||||

|

|

1 2 |

4 |

|

|

1 |

⁄ ; |

|

|

arctg |

1 |

2 |

. |

||||

АЧХ и ФЧХ четырехполюсника даны пунктиром на рис. Т7.93, а, б.

|

7.99р. Очевидно, что |

|

|

1⁄ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

, или |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

1⁄√ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

, |

|

|

|

|

|

|

|

|

а |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

где |

|

|

— резонансная частота последовательного колебательного контура;, |

|||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

⁄ |

⁄ — добротность контура; |

— масштабный множитель. Зная |

|

|||||||||||||||||||

найдем нормированную АЧХ: |

|

⁄| | |

1⁄ |

|

|

1 |

|

|

|

|

⁄ |

, |

|

|

|

|

|

|||||||

где |

|

⁄ — нормированная частота. |

|

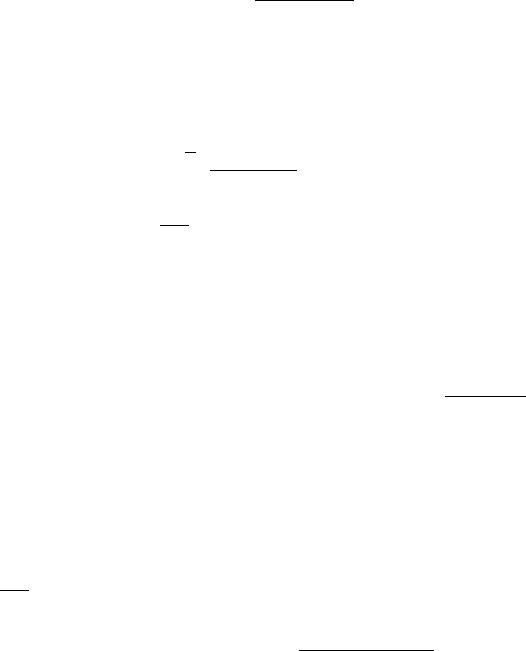

приведены на рис. Т7.94 (кривая |

1 |

|||||||||||||||||||

|

Графики АЧХ при различных значениях |

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

соответствует |

2; кривая |

|

— |

1; кривая |

|

|

— |

1/√2). Как видно из рис. |

|

|||||||||||||||

716

Т7.94, АЧХ рассматриваемой. |

цепи может иметь выброс, высота которого зависит от |

значения При малых ( |

1) выброс относительно мал или вообще отсутствует. |

Рис. Т7.94

Цепи с коэффициентом передачи вида (а) и с малыми можно использовать в качестве ФНЧ, а также в составе многозвенного ФНЧ. Цепи, у которых АЧХ имеет большой выброс 1 , используют только в составе многозвенного ФНЧ. Тогда низкодобротные звенья компенсируют указанный выброс в полосе пропускания, а благодаря наличию высокодобротного звена АЧХ всего фильтра получается с кру тым спадом и, следовательно, полоса пропускания резче отделяется от полосы за держивания. Реально значение достигает десятков, а иногда сотен и даже тысяч единиц.

Все рассмотренные в последующих задачах |

фильтры нижних частот име |

|

ют операторные коэффициенты передачи по напряжению К |

, соответствующие |

|

выражению (а). Поэтому оно является математической моделью, а цепь рис. Т7.79 — схемной моделью фильтров нижних частот 2 го порядка. В справочниках по расчету фильтров чаще вместо (а) используется обобщающее его соотношение:

где , |

, |

⁄ |

, |

|

|

|

|

|

||

, —некоторыевещественныекоэффициенты,очевиднымобразомсвязан |

||||||||||

ные с |

, |

в выражении (а); теория фильтров дает возможность найти эти коэф |

||||||||

фициенты по заданным требованиям к АЧХ фильтра. |

|

|

|

|

|

|

||||

или |

7.100р. Очевидно, что |

|

|

|

|

|

, |

|||

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

, |

|

|

|

б |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

где 1⁄√ — резонансная частота последовательного колебательного контура;

⁄ |

⁄ |

— добротность контура, |

— масштабный коэффициент. |

По |

найдем нормированную АЧХ. |

|

|

717 |

|

|

|

где |

|

|

|

⁄| |

| |

⁄ |

1 |

|

|

⁄ , |

|

||

⁄ — нормированная частота. |

|

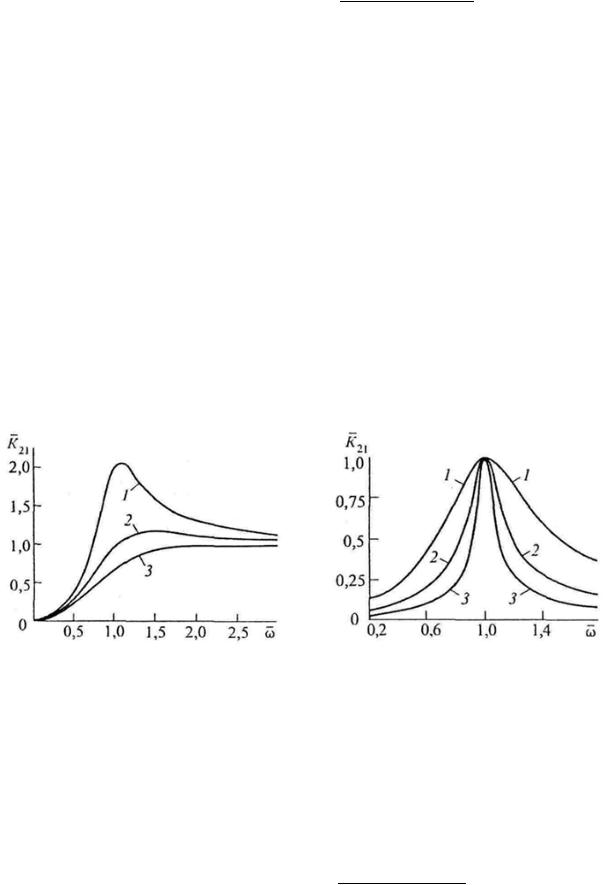

приведены на рис. Т7.95 (кривая |

1 |

||||||||||

Графики АЧХ при различных значениях |

|

||||||||||||

соответствует |

2; кривая |

2 |

— |

1; кривая |

3 |

— |

1/√2). Как видно из рис. |

||||||

Т7.95, АЧХ рассматриваемой. |

цепи может иметь выброс, высота которого зависит от |

||||||||||||

значения |

При малых ( |

|

1) выброс относительно мал или вообще отсутствует. |

||||||||||

При больших 1 выброс велик. Замечания, сделанные в решении задачи 7.99р о применении низко и высокодобротных цепей, полностью сохраняют свою силу и здесь: высокодобротные звенья обеспечивают крутой спад АЧХ, т.е. высокую избирательность фильтра, а низкодобротные — компенсируют выбросы и тем са мым создают относительное постоянство уровня передачи в полосе пропускания.

Все рассмотренные в последующих задачах |

фильтры верхних, |

частот име |

||

ют операторные коэффициенты передачи по напряжению |

соответствующие |

|||

выражению (б). Поэтому формула (б) и цепь, показанная |

на рис. Т7.80, для которой |

|||

она получена, представляют собой модели |

фильтров верхних частот 2 го по |

|||

рядка.

|

|

Рис. Т7.95 |

|

|

|

|

|

|

Рис. Т7.96 |

|||

|

7.101р. Очевидно, что |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

или |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

где коэффициенты , и |

|

|

|

|

|

, |

(в) |

|||||

|

|

|

|

|

||||||||

имеют тот же смысл, что и в задачах 7.99р и 7.100р |

||||||||||||

(см. формулы (а) и (б)). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

По |

найдем нормированную АЧХ: |

|

|

|

1⁄ |

, |

|||||

где |

⁄ |

|

⁄| | 1⁄ 1 |

|

|

|

||||||

— нормированная частота. |

|

|

|

|

|

|

||||||

|

718 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Графики АЧХ при различных значениях |

приведены на рис. Т7.96 (кривая |

1 |

||||||

соответствует |

2, кривая |

2 — |

5, кривая |

3 — |

10). Характерные точки АЧХ: |

|||

0 |

∞ |

0; |

1 |

1. Асимметричность. |

кривых относительно верти |

|||

кальной прямой |

|

1 уменьшается с ростом |

|

|

|

|||

Цепь с коэффициентом передачи вида (в) может быть использована в качестве полосового фильтра. АЧХ получается резонансного типа, т. е. с острой верхушкой в

окрестностях частоты |

1, т. е. |

. Если же требуется АЧХ с уплощенной вер |

||||||

хушкой, то применяют каскадное. |

соединение полосовых звеньев 2 го порядка с раз |

|||||||

личными значениями |

И |

|

|

фильтры имеют |

||||

Все рассмотренные в последующих задачах полосовые, |

||||||||

операторные коэффициенты передач по напряжению |

соответствующее вы |

|||||||

ражению (в). |

|

|

|

|

|

3 |

|

4 |

7.108р. |

Составим |

уравнения баланса |

токов для узлов |

|

и |

: |

||

|

|

|

|

|

|

|

0; |

— |

идеальный, поэтому |

0 . |

Исключив из |

0. Операционный усилитель |

|||||

этих уравнений |

, найдем |

|||||||

куда с учетом того, что |

|

, |

, следует |

|

|

, |

от |

|

|

|

|

|

|

||||

.

7.109м 7.111м. Используйте результаты решения задачи 7.108р.

719