- •Аннотация

- •Оглавление

- •Дорогие читатели!

- •Предисловие

- •Введение

- •Книга 1. Основные понятия теории цепей

- •Модуль 1.1. Основные определения

- •Электрическая цепь

- •Электрический ток

- •Напряжение

- •Электродвижущая сила

- •Мощность и энергия

- •Схема электрической цепи

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 1.2. Идеализированные пассивные элементы

- •Резистивный элемент

- •Емкостный элемент

- •Индуктивный элемент

- •Дуальные элементы и цепи

- •Схемы замещения реальных элементов электрических цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 1.3. Идеализированные активные элементы

- •Идеальный источник напряжения

- •Идеальный источник тока

- •Схемы замещения реальных источников

- •Управляемые источники тока и напряжения

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 1.4. Топология цепей

- •Схемы электрических цепей. Основные определения

- •Понятие о компонентных и топологических уравнениях. Законы Кирхгофа

- •Графы схем электрических цепей

- •Определение числа независимых узлов и контуров

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 1.5. Уравнения электрического равновесия цепей

- •Основные задачи теории цепей

- •Понятие об уравнениях электрического равновесия

- •Классификация электрических цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Ответы

- •Модуль 2.1. Анализ линейных цепей с источниками гармонических токов и напряжений

- •Понятие о гармонических функциях

- •Линейные операции над гармоническими функциями

- •Среднее, средневыпрямленное и действующее значения гармонических токов и напряжений

- •Дифференциальное уравнение цепи при гармоническом воздействии

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 2.2. Метод комплексных амплитуд

- •Понятие о символических методах

- •Комплексные числа и основные операции над ними

- •Операции над комплексными изображениями гармонических функций

- •Комплексные сопротивление и проводимость пассивного участка цепи

- •Порядок анализа цепи методом комплексных амплитуд

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 2.3. Идеализированные пассивные элементы при гармоническом воздействии

- •Резистивный элемент

- •Емкостный элемент

- •Индуктивный элемент

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Делители напряжения и тока

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Мгновенная мощность пассивного двухполюсник

- •Активная, реактивная, полная и комплексная мощности

- •Баланс мощностей

- •Коэффициент мощности

- •Согласование источника энергии с нагрузкой

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 2.6. Преобразования электрических цепей

- •Понятие об эквивалентных преобразованиях

- •Участки цепей с последовательным соединением элементов

- •Участки цепей с параллельным соединением элементов

- •Участки цепей со смешанным соединением элементов

- •Эквивалентное преобразование треугольника сопротивлений в звезду и обратное преобразование

- •Комплексные схемы замещения источников энергии

- •Перенос источников

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 2.7. Цепи с взаимной индуктивностью

- •Понятие о взаимной индуктивности

- •Понятие об одноименных зажимах

- •Коэффициент связи между индуктивными катушками

- •Цепи с взаимной индуктивностью при гармоническом воздействии

- •Понятие о линейных трансформаторах

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 3. Частотные характеристики и резонансные явления

- •Понятие о комплексных частотных характеристиках

- •Комплексные частотные характеристики цепей с одним реактивным элементом

- •Понятие о резонансе в электрических цепях

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 3.2. Последовательный колебательный контур

- •Cхемы замещения и параметры элементов контура

- •Энергетические процессы в последовательном колебательном контуре

- •Входные характеристики

- •Передаточные характеристики

- •Избирательные свойства последовательного колебательного контура

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 3.3. Параллельный колебательный контур

- •Схемы замещения

- •Параллельный колебательный контур основного вида

- •Параллельный колебательный контур с разделенной индуктивностью

- •Параллельный колебательный контур с разделенной емкостью

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 3.4. Связанные колебательные контуры

- •Общие сведения

- •Схемы замещения

- •Настройка связанных контуров

- •Частотные характеристики

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Общие сведения

- •Методы, основанные на непосредственном применении законов Кирхгофа

- •Метод контурных токов

- •Метод узловых напряжений

- •Формирование уравнений электрического равновесия цепей с зависимыми источниками

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 4.2. Основные теоремы теории цепей

- •Принцип наложения

- •Теорема взаимности

- •Теорема компенсации

- •Автономные и неавтономные двухполюсники

- •Теорема об эквивалентном источнике

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 4.3. Метод сигнальных графов

- •Общие сведения

- •Преобразования сигнальных графов

- •Применение сигнальных графов к анализу цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 5. Нелинейные резистивные цепи

- •Модуль 5.1. Постановка задачи анализа нелинейных резистивных цепей

- •Вводные замечания

- •Нелинейные резистивные элементы

- •Уравнения электрического равновесия нелинейных резистивных цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 5.2. Графические методы анализа нелинейных резистивных цепей

- •Простейшие преобразования нелинейных резистивных цепей

- •Определение рабочих точек нелинейных резистивных элементов

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Задача аппроксимации

- •Выбор аппроксимирующей функции

- •Определение коэффициентов аппроксимирующей функции

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Нелинейное сопротивление при гармоническом воздействии

- •Понятие о режимах малого и большого сигнала

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 6. Методы анализа переходных процессов в линейных цепях с сосредоточенными параметрами

- •Модуль 6.1. Задача анализа переходных процессов

- •Возникновение переходных процессов. Понятие о коммутации

- •Законы коммутации

- •Общий подход к анализу переходных процессов

- •Определение порядка сложности цепи

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 6.2. Классический метод анализа переходных процессов

- •Свободные и вынужденные составляющие токов и напряжений

- •Порядок анализа переходных процессов классическим методом

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 6.3. Операторный метод анализа переходных процессов

- •Преобразование Лапласа и его применение к решению дифференциальных уравнений

- •Порядок анализа переходных процессов операторным методом

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 6.4. Операторные характеристики линейных цепей

- •Реакция цепи на экспоненциальное воздействие

- •Понятие об операторных характеристиках

- •Методы определения операторных характеристик

- •Дифференцирующие и интегрирующие цепи

- •Вопросы для самопроверки

- •Единичные функции и их свойства

- •Переходная и импульсная характеристики линейных цепей

- •Методы определения временных характеристик

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Определение реакции цепи на произвольное внешнее воздействие

- •Определение реакции цепи на произвольное внешнее воздействие по ее переходной характеристике

- •Определение реакции цепи на произвольное внешнее воздействие по ее импульсной характеристике

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 7. Основы теории четырехполюсников и многополюсников

- •Модуль 7.1. Многополюсники и цепи с многополюсными элементами

- •Задача анализа цепей с многополюсными элементами

- •Классификация и схемы включения многополюсников

- •Основные уравнения и первичные параметры линейных неавтономных многополюсников

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Классификация проходных четырехполюсников

- •Основные уравнения и первичные параметры неавтономных проходных четырехполюсников

- •Методы определения первичных параметров неавтономных проходных четырехполюсников

- •Первичные параметры составных четырехполюсников

- •Схемы замещения неавтономных проходных четырехполюсников

- •Автономные проходные четырехполюсники

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Характеристические постоянные передачи неавтономного проходного четырехполюсника

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 7.4. Невзаимные проходные четырехполюсники

- •Идеальные усилители напряжения и тока

- •Однонаправленные цепи и цепи с обратной связью

- •Идеальные операционные усилители

- •Преобразователи сопротивления

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 7.5. Электрические фильтры

- •Классификация электрических фильтров

- •Реактивные фильтры

- •Активные фильтры

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 8. Цепи с распределенными параметрами

- •Модуль 8.1. Задача анализа цепей с распределенными параметрами

- •Общие сведения

- •Общее решение дифференциальных уравнений длинной линии

- •Вопросы для самопроверки

- •Волновые процессы в однородной длинной линии

- •Режим стоячих волн

- •Режим смешанных волн

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Проходной четырехполюсник с распределенными параметрами

- •Входное сопротивление отрезка однородной длинной линии

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Распределение напряжения и тока в однородной линии без потерь при произвольном внешнем воздействии

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 8.5. Цепи с распределенными параметрами специальных типов

- •Резистивные линии

- •Неоднородные линии

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Ответы

- •Книга 9. Синтез электрических цепей

- •Модуль 9.1. Задача синтеза линейных электрических цепей

- •Понятие физической реализуемости

- •Основные этапы синтеза цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Понятие о положительных вещественных функциях

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 9.3. Методы реализации реактивных двухполюсников

- •Методы выделения простейших составляющих (метод Фостера)

- •Метод разложения в цепную дробь (метод Кауэра)

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 9.4. Основы синтеза линейных пассивных четырехполюсников

- •Задача синтеза четырехполюсников

- •Методы реализации пассивных четырехполюсников

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 10. Методы автоматизированного анализа цепей

- •Модуль 10.1. Задача автоматизированного анализа цепей

- •Понятие о ручных и машинных методах анализа цепей

- •Общие представления о программах машинного анализа цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Топологические матрицы и топологические уравнения

- •Свойства топологических матриц

- •Компонентные матрицы и компонентные уравнения

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Методы узловых напряжений и контурных токов

- •Метод переменных состояния

- •Формирование уравнений состояния в матричной форме

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 10.4. Особенности современных программ автоматизированного анализа цепей

- •Выбор методов формирования уравнений электрического равновесия. Понятие о поколениях программ автоматизированного анализа цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Ответы

- •Заключение

- •Приложения

- •Приложение 1. Таблица оригиналов и изображений по Лапласу

- •Приложение 2. Основные уравнения проходных четырёхполюсников

- •Приложение 3. Соотношения между первичными параметрами проходных четырехполюсников

- •Приложение 5. Соотношения между первичными параметрами взаимных и симметричных четырехполюсников

- •Приложение 6. Приставки для образования кратных и дольных единиц

- •Приложение 7. Инструкция для работы с Самоучителем по курсу «Основы теории цепей»

- •Список литературы

или

эк |

1 |

d . |

эк |

Как следует из полученных выражений, рассматриваемая цепь может быть пред ставлена последовательной схемой замещения, составленной из элементов эк

; эк 1 / , причем емкость эк оказывается в 1 / раз большей, чем ем кость С. Таким образом, данная цепь рис. 7.42 осуществляет умножение емкости.

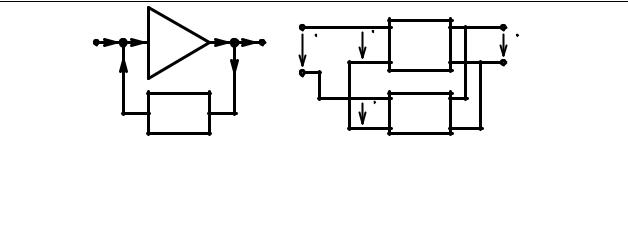

Однонаправленные цепи и цепи с обратной связью

Как следует из основных уравнений управляемых источников (7.112), (7.114), (7.116), (7.118) и идеальных усилителей (7.120), (7.121), эти четырехполюсники об ладают следующими основными свойствами:

а) выходная (управляемая) величина |

пропорциональна входной |

|

(управляющей) величине |

: |

; |

|

упр |

|

б) входная (управляющая) величина не зависит от выходной.

Четырехполюсники, обладающие такими свойствами, называются однона правленными. Они обеспечивают передачу энергии только в одном направлении (от входа к выходу); передача энергии в обратном направлении (от выхода к входу) в однонаправленных четырехполюсниках полностью отсутствует.

Отсутствие передачи энергии с выхода идеальных усилителей и управляемых источников ко входу объясняется тем, что все элементы матриц первичных пара метров этих цепей, кроме одного, предполагаются равными нулю (7.113), (7.115), (7.117) и (7.119), т. е. является следствием идеализации. Все реально существующие устройства не являются полностью однонаправленными: наряду с передачей энергии от входа к выходу в них имеет место также и передача энергии в обратном направ лении.

Невзаимные четырехполюсники, в которых наряду с преимущественной пере дачей энергии в одном направлении имеет место также передача энергии в проти воположном направлении, называются четырехполюсниками с обратной связью.

Обратная связь (ОС) может возникать не только вследствие неидеальности четы рехполюсника (такая обратная связь называется внутренней), но и благодаря под ключению к однонаправленному четырехполюснику внешней цепи — цепи обрат ной связи (обратная связь такого типа называется внешней). В дальнейшем под це пью с обратной связью (рис. 7.43, а) будем понимать, как правило, цепь с внешней обратной связью, т. е. цепь, содержащую однонаправленный четырехполюсник

(будем называть его основным) и четырехполюсник обратной связи (будем называть его вспомогательным). Четырехполюсник обратной связи, как пра вило, является пассивным, а его передаточные характеристики являются функцией частоты (частотнозависимая ОС). Если передаточные характеристики четырехпо

678

люсника обратной связи предполагаются не зависящими от частоты, то такая ОС на зывается частотнонезависимой.

Рис. 7.43. Схемы цепей с обратной связью

На структурной схеме цепи с обратной связью (рис. 7.43, а) не показано, каким именно способом соединены между собой выводы основного и вспомогательного четырехполюсников [в принципе для этой цели может использоваться любое из вестное соединение четырехполюсников (параллельное, последовательное, после довательно параллельное и параллельно последовательное)].

Рассмотрим последовательно параллельное соединение четырехполюсников (рис. 7.43, б) и определим комплексный коэффициент передачи по напряжению по лучившейся цепи с ОС по известным значениям комплексных коэффициентов пере дачи по напряжению основного и вспомогательного четырехполюсни ков.

Для упрощения анализа будем считать, что вспомогательный четырехполюс ник, так же как основной, является однонаправленным. Это допущение хорошо вы полняется в тех случаях, когда входное сопротивление четырехполюсника обратной связи достаточно велико, чтобы не нагружать основной четырехполюсник, а выход ное сопротивление четырехполюсника обратной связи мало по сравнению с вход ным сопротивлением основного четырехполюсника.

При принятых допущениях напряжение на входе основного четырехполюсника вх складывается из входного напряжения цепи вх и напряжения на выходе вспомо гательного четырехполюсника ос:

вх |

вх |

ос |

вх |

вых, |

7.122 |

а выходное напряжение цепи |

вых отличается от напряжения на входе основного че |

||||

тырехполюсника на множитель |

: |

вх. |

|

7.123 |

|

|

|

вых |

|

||

Подставляя (7.122) в (7.123) и разрешая выражение |

|

||||

относительно вых, находим вых |

|

вх |

вых |

|

|

679 |

|

|

|

|

|

|

ос |

вых |

|

1 |

. |

7.124 |

|

|

вх |

|

|

||||

Величину ос |

обычно называют |

|

|

|

|||

общим коэффициентом передачи по на |

|||||||

|

|

|

|

||||

пряжению или коэффициентом передачи по напряжению цепи с замкнутым

контуром обратной связи. |

Величину |

, имеющую смысл коэффициента |

|||

передачи по напряжению каскадного соединения четырехполюсников |

|||||

и |

, называют |

коэффициентом передачи по напряжению цепи с разомкну |

|||

|

|

|

. |

||

тым контуром обратной связи или петлевым коэффициентом передачи |

|

||||

|

Анализ выражения (7.124) показывает, что при одних условиях модуль общего |

||||

коэффициента передачи ос |

может оказаться большим, а при других условиях — |

||||

меньшим, чем модуль коэффициента передачи по напряжению основного четырех полюсника . Если введение обратной связи приводит к увеличению модуля ко эффициента передачи, то такая обратная связь называется положительной, в про тивном случае обратная связь является отрицательной. Если основной четырехпо люсник представляет собой идеальный усилитель напряжения с коэффициентом

К |

|

|

| 1 и отрица |

усиления , то обратная связь будет положительной при |1 |

|||

тельной при |1 |

| 1. При |

1 общий коэффициент усиления ос |

|

становится бесконечно большим, а это означает, что цепь становится неустойчивой. Колебания на выходе такой цепи могут возникать в отсутствие внешнего воздейст вия (самовозбуждение цепи).

Цепи как с отрицательной, так и с положительной обратной связью широко ис пользуются в современной радиоэлектронике. Свойства таких цепей, в том числе ус ловия их устойчивости, детально рассматриваются в курсах «Радиотехнические це пи и сигналы» и «Усилительные устройства». В рамках нашего курса отметим толь ко, что характеристики цепей с обратной связью в общем случае зависят как от ха рактеристик основного четырехполюсника (усилителя), так и от характеристик це пи обратной связи, причем при больших по модулю значениях петлевого коэффици ента передачи | | 1, общий коэффициент передачи цепи по напряжению (7.124) определяется только передаточной характеристикой четырехполюсника об ратной связи:

ос |

|| |

| |

1 |

. |

7.125 |

К цепям такого типа относятся, в частности, рассматриваемые далее цепи с операционными усилителями.

Идеальные операционные усилители

Идеальным операционным усилителем (ОУ) называется идеальный усили тель напряжения с бесконечно большим коэффициентом усиления. Идеальный ОУ представляет собой упрощенную модель широкого класса реальных устройств — операционных усилителей, различные типы которых в большом числе выпускаются промышленностью в виде интегральных полупроводниковых микросхем. Первона

680

чально усилители такого типа использовались в основном в аналоговой вычисли тельной технике для моделирования различных математических операций (умно жения, сложения, интегрирования и т. п.), чем и объясняется происхождение терми на «операционный усилитель».

Наибольшее распространение получили ОУ с двумя входными зажимами (ОУ с дифференциальным входом), напряжение на выходе которых пропорционально разности напряжений на входных зажимах:

вх |

вых |

вх |

вх |

; |

7.126 |

0; вх |

0; |

|

∞. |

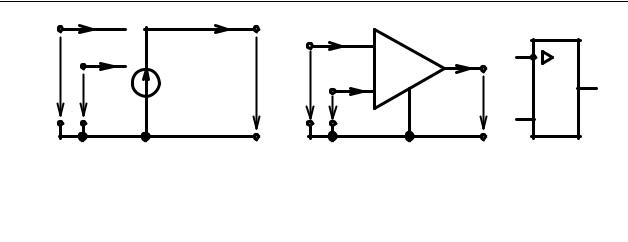

Схема замещения идеального ОУ с дифференциальным входом и его условное графическое обозначение приведены на рис. 7.44, а, б. Условное графическое изо бражение реального ОУ в соответствии с ГОСТ 2.759 — 82 дано на рис. 7.44, в.

Рис. 7.44. Схема замещения (а), условные графические изображения идеального (б) и реаль ного (в) ОУ

Как следует из выражений (7.126) и рис. 7.44, а, при закорачивании зажимов 2—2' ОУ ведет себя как инвертирующий, а при закорачивании зажимов 1—1' как не инвертирующий усилитель напряжения с бесконечно большим коэффициентом усиления, поэтому зажимы 1—1' называются инвертирующими, а зажимы 2—2' — неинвертирующими входами. На условном графическом изображении идеального ОУ (рис. 7.44, б) инвертирующий вход обозначен знаком «—», а неинвертирующий

— « + ». Следует помнить, что знаки « — » и « + » позволяют в данном случае только условно обозначить инвертирующий и неинвертирующий входы и не указывают на полярность соответствующих напряжений. Инвертирующий вход реального ОУ

(рис. 7.44, в) обозначается кружком.

Анализ цепей с ОУ можно выполнять двумя способами, равноценными в смыс ле получаемых результатов:

1) заменяя ОУ схемой замещения (рис. 7.44, а) и составляя уравнения электри ческого равновесия полученной идеализированной цепи при ∞. После решения этих уравнений относительно интересующих токов и напряжений находят пределы, к которым стремятся значения соответствующих величин при ∞;

681

2) не прибегая к схеме замещения ОУ (рис. 7.44, а), но учитывая, что при конечК |

|||||

ном выходном напряжении вых и бесконечно большом коэффициенте усиления |

|||||

разность вх |

вх должна стремиться к нулю, т. е. зажимы |

1 |

и |

2 |

должны иметь |

|

|

||||

одинаковый потенциал. Это допущение, а также учет того, что входные токи ОУ рав ны нулю, позволяют существенно упростить анализ цепей с ОУ.

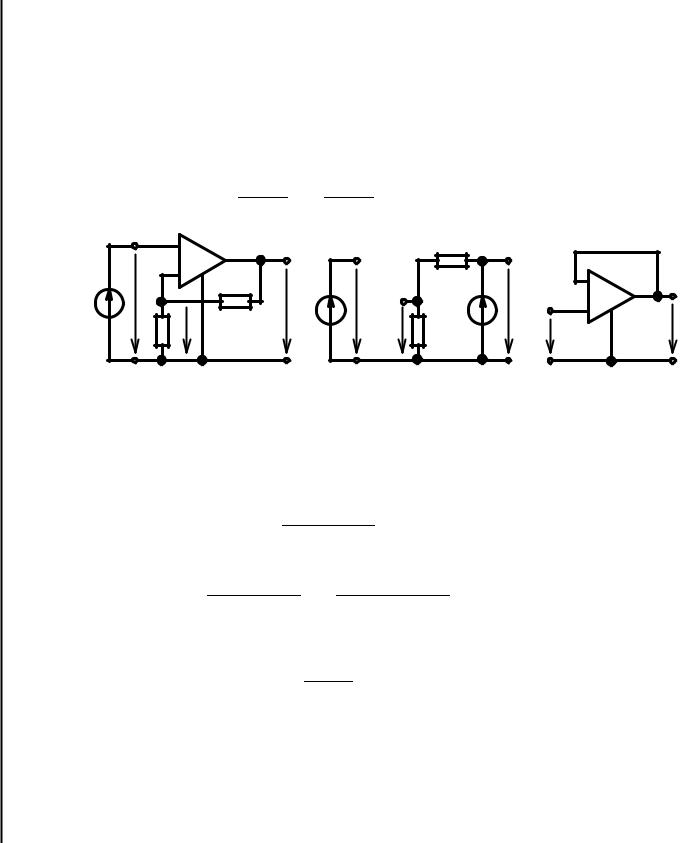

Пример7.30. Найдем напряжение на выходе ОУ, включенного по схеме, изображен ной на рис. 7.45, а. Заменяя ОУ схемой замещения см. рис. 7.44, а , получаем эквивалентную схему рассматриваемой цепи рис. 7.45, б , из анализа которой следует, что при конечном значении К напряжение на выходе цепи прямо пропорционально разности напряжений

:

Напряжение |

. |

является заданным, а напряжение может быть найдено как |

напряжение на выходе цепи обратной связи, представляющей собой делитель напряжения, составленный из сопротивлений R1 и R2

.

Рис. 7.45. К примеру 7.30

Исключая из полученных выражений напряжение

,

определяем

⁄ .

При ∞ напряжение на выходе ОУ зависит только от параметров элементов, входящих в четырехполюсник обратной связи:

.

Учитывая, что входное сопротивление исследуемой цепи рис. 7.45, а бесконечно велико, а выходное сопротивление равно нулю, нетрудно прийти к заключению, что данная цепь ведет себя как идеальный неинвертирующий усилитель напряжения с коэффициентом усиления 1 / .

При 0 напряжение на выходе усилителя при любом R2 равно входному напря жению, т. е. рассматриваемая цепь превращается в идеальный повторитель напряжения. При ∞ схема повторителя принимает особенно простой вид рис. 7.45, в .

682

Аналогичные результаты могут быть получены более простым путем, если учесть, что разность напряжений на инвертирующем и неинвертирующем входах ОУ равна нулю. Действительно, используя рис. 7.45, а и полагая, что напряжения на инвертирующем и не инвертирующем входах равны между собой

,

находим

1 ⁄ .

Учитывая бо́льшую простоту получения результатов при пользовании второго способа, дальнейшее рассмотрение ОУ будем производить, не прибегая к схемам за мещения ОУ (рис. 7.44, а).

Пример7.31. Найдем операторный коэффициент передачи по напряжению цепи, схема которой приведена на рис. 7.46, а. Напряжение на неинвертирующем входе ОУ равно

нулю, поэтому напряжение на инвертирующем входе |

также положим равным нулю. |

||

Строго говоря, напряжение |

не равно нулю, так как узел а |

не соединен непосредст |

|

венно с базисным узлом, но вследствие наличия ОУ напряжение |

практически не отли |

||

чается от нуля. Такую величину обычно называют виртуальным нулем от англ. virtual – фактический .

Составляя уравнение баланса токов для узла а

вх 0

и учитывая, что

;

;

вх 0,

получаем

,

откуда

Z

.

Таким образом, операторный коэффициент передачи рассматриваемой цепи по на пряжению зависит только от параметров внешних по отношению к ОУ элементов.

683