- •Системный подход в исследованиях жизнедеятельности человека

- •Механизмы организации живых систем

- •«Болезни цивилизации» и системный подход

- •Психогенные аспекты патологии и системный анализ

- •Реактивность

- •Специфический иммунный ответ

- •Строение иммунной системы

- •Клеточные основы иммунного ответа

- •Гуморальный иммунитет

- •Гипоксия

- •Изменения метаболизма при гипоксии

- •Нарушения работы систем организма

- •Морфологические проявления

- •Приспособительные реакции при гипоксии

- •Химические и лекарственные факторы

- •Избыточное питание

- •Физические факторы

- •Изменение атмосферного давления

- •Действие лучистой энергии

- •Повреждение клетки и межклеточных структур

- •Нарушения межклеточных взаимодействий

- •Повреждение клеточных органелл

- •Дистрофии

- •Белковая дистрофия

- •Гиалиновые изменения

- •Жировая дистрофия миокарда

- •Нарушение обмена нуклеопротеидов

- •Патология водно-электролитного обмена

- •Нефротические отёки

- •Кахексические отёки

- •Нефритические отёки

- •Почечные механизмы

- •Патофизиологические эффекты ацидозов и алкалозов

- •Показатели нарушения кислотно-основного состояния

- •Этиология и патогенез

- •Морфогенез

- •Макроскопические признаки

- •Микроскопические и ультраструктурные признаки

- •Клинико-морфологические формы

- •Апоптоз

- •Этиология и патогенез

- •Морфология

- •Сравнительная характеристика некроза и апоптоза

- •Биохимические отличия апопотоза от некроза

- •Нарушения регуляции апоптоза в патологии и его клиническое значение

- •Свободнорадикальная смерть клеток

- •Смерть клеток при действии ионизирующей радиации

- •Патогенез

- •Местное венозное полнокровие

- •Кровотечение

- •Внутренняя (кровяная) система коагуляции

- •Внешняя (тканевая) система коагуляции

- •Антикоагуляционная система крови

- •Фибринолиз

- •Эндотелий в коагуляции и фибринолизе

- •Тромбоциты

- •Тромбоз

- •Морфология тромба

- •Исходы тромба

- •Патогенез

- •Морфология двс-синдрома

- •Морфология ишемии

- •Инфаркт

- •Воспаление и иммунитет

- •Местные реакции при воспалении

- •Воспаление как общепатологический процесс

- •Гнойное воспаление

- •Продуктивное воспаление

- •Хроническое экссудативное воспаление

- •Воспаление вокруг паразитов и инородных тел

- •Патогенез

- •Стадии развития

- •Классификация

- •Изменения в органах и системах

- •Тепловой и солнечный удары

- •Гипотермия

- •Динамика заживления ран

- •Стадия резистентности

- •Стадия истощения

- •Механизм увеличения функционирующих структур

- •Механизм преобразования структур

- •Реакции гиперчувствительности типа II

- •Аутоиммунные болезни

- •Системные аутоиммунные заболевания

- •Органоспецифические аутоиммунные заболевания

- •Диссеминированные аутоиммунные заболевания

- •Иммунодефициты клеточного происхождения

- •Иммунодефициты гуморального происхождения

- •Амилоидоз

- •Эпидемиология опухолей

- •Этиология опухолей

- •Инфекционная теория канцерогенеза

- •Клеточные онкогены — промоторы опухолевого роста

- •Гены — супрессоры рака

- •Биохимический атипизм

- •Антигенный атипизм

- •Теории опухолевой трансформации

- •Предопухолевая дисплазия

- •Стадия инвазивной опухоли

- •Метастазирование

- •Строма опухоли

- •Ангиогенез в опухоли

- •Характер роста опухоли

- •Взаимодействие опухоли и организма

- •Классификация опухолей

- •Опухоли из эпителия

- •Нейроэндокринные опухоли

- •Опухоли мягких тканей

- •Опухоли меланинпродуцирующей ткани

- •Этиология

- •Диагноз

- •Расхождение диагнозов

- •Ятрогении

- •Патоморфоз

- •Дифференцировка клеток костного мозга

- •Патология эритроцитов

- •Эритроцитозы

- •Классификация анемий

- •Анемии при кровопотерях

- •Дисэритропоэтические анемии

- •Патология лейкоцитов

- •Лейкемоидные реакции

- •Гемобластозы

- •Новообразования миелоидной ткани

- •Острые миелоидные лейкозы

- •Миелодиспластические (миелопролиферативные) заболевания

- •Миелодиспластические синдромы

- •Новообразования лимфоидной ткани

- •Международная классификация новообразований лимфоидной ткани

- •III. Болезнь Ходжкина.

- •Острые лимфобластные лейкозы

- •Хронический лимфоцитарный лейкоз

- •Опухоли из плазматических клеток

- •Болезнь ходжкина

- •Лимфомы кожи

- •Опухоли из гистиоцитов

- •Опухоли из тучных клеток

- •Тромбоцитарные заболевания. Коагулопатии

- •Нарушения сосудистых факторов свёртывания

- •Нарушения плазменных факторов свёртывания

- •Гемофилия

- •Болезнь виллебранда

- •Нарушения тромбоцитарных факторов свёртывания

- •Атеросклероз

- •Гиперлипидемии

- •Патогенез атеросклероза

- •Основные этапы патогенеза атеросклероза

- •Доброкачественная гипертоническая болезнь

- •Заболевания сердца

- •Аритмии

- •Нарушения автоматизма

- •Нарушения проводимости

- •Нарушения возбудимости

- •Смешанные формы аритмий

- •Формы ибс

- •Инфаркт миокарда

- •Хроническая ишемическая болезнь сердца

- •Кардиомиопатии

- •Первичные кардиомиопатии

- •Вторичные кардиомиопатии

- •Миокардиты

- •Перикардиты

- •Сердечная недостаточность

- •Острая сердечная недостаточность

- •Хроническая сердечная недостаточность

- •Опухоли сердца

- •Приобретённые аневризмы артерий

- •Варикозное расширение вен

- •Обструкция лимфатических сосудов

- •Вторичные васкулиты

- •Сосудистые опухоли промежуточной группы

- •Строение и физиология лёгких

- •Нереспираторные функции лёгких

- •Механизмы защиты бронхолёгочной системы

- •Крупозная пневмония

- •Бронхопневмония

- •Отдельные виды острой интерстициальной пневмонии

- •Абсцесс лёгкого

- •Сосудистая патология лёгких

- •Хронические обструктивные заболевания лёгких

- •Хронический обструктивный бронхит

- •Бронхоэктатическая болезнь

- •Хроническая обструктивная эмфизема лёгких

- •Бронхиальная астма

- •Лёгочные васкулиты

- •Пневмокониозы

- •Дыхательная недостаточность

- •Рак лёгкого

- •Болезни плевры

- •Аномалии языка и слизистой оболочки рта

- •Аномалии слюнных желёз

- •Аномалии зубов

- •Кисты головы и шеи

- •Пульпит

- •Некариозные поражения твёрдых тканей зуба

- •Болезни пародонта

- •Гингивит

- •Пародонтит

- •Пародонтоз

- •Хейлиты

- •Глоссит

- •Язвенно-некротический гингивит

- •Кандидозный стоматит

- •Туберкулёз

- •Сифилис

- •Хронический сиаладенит

- •Сухой синдром Шёгрена

- •Опухоли слюнных желёз

- •Кисты челюстей

- •Опухолеподобные поражения челюстей

- •Мезенхимальные одонтогенные доброкачественные опухоли

- •Смешанные одонтогенные доброкачественные опухоли

- •Недостаточность пищеварения

- •Нарушения аппетита

- •Нарушение пищеварения в полости рта

- •Болезни пищевода

- •Дивертикулы пищевода

- •Хиатальная грыжа

- •Эзофагит

- •Врождённые и наследственные аномалии

- •Гастрит

- •Хронический гастрит

- •Опухоли желудка

- •Врождённые аномалии кишечника

- •Синдром мальабсорбции

- •Ишемическая болезнь кишечника

- •Аппендицит

- •Опухоли аппендикса

- •Колоректальный рак (рак толстой кишки)

- •Заболевания брюшины

Морфология ишемии

Развивающиеся в тканях изменения связаны с продолжительностью и тяжестью ишемии, чувствительностью органов к недостатку кислорода, наличием коллатеральных сосудов. Наиболее чувствительными к артериальному малокровию являются головной мозг, почки, миокард, в меньшей степени — лёгкие и печень, а соединительная, костная и хрящевая ткани отличаются максимальной устойчивостью к недостатку кислорода.

Основой ишемии является гипоксия, механизмы повреждающего действия которой описаны в главе 1. При острой ишемии развиваются дистрофические и некротические изменения, а при хронической — преимущественно атрофические и склеротические. Для степени повреждения тканей большое значение имеет функциональное состояние органа в момент развития гипоксии, определяющее интенсивность обменных процессов в нем и потребность в кислороде. Например, при гипотермии эти показатели снижаются, что используется во время операций на сердце в условиях искусственного кровообращения. При хроническом малокровии успевает сформироваться коллатеральное кровообращение, снижающее кислородную недостаточность.

Инфаркт

Инфаркт (от лат. infarcire — начинять, набивать) — очаг некроза в ткани или органе, возникающий вследствие острого прекращения или значительного снижения артериального притока, реже — венозного оттока. Инфаркт — сосудистый (дисциркуляторный) некроз. Причинами инфаркта являются: тромбоз, эмболия, длительный спазм артерий.

Форма инфаркта зависит от особенностей строения сосудистой системы органа, наличия анастомозов, коллатерального кровоснабжения (ангиоархитектоники), может быть треугольная и неправильная.

● В органах с магистральным расположением сосудов возникает инфаркт треугольной (конусовидной, клиновидной) формы.

● При рассыпном или смешанном типе ветвления сосудов образуется инфаркт неправильной формы.

По внешнему виду выделяют белый и красный инфаркты.

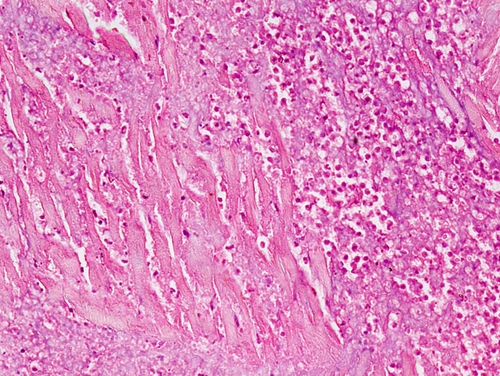

● Белый (ишемический, бескровный) инфаркт. Возникает вследствие прекращения кровотока в питающей артерии или её ветви. Такие инфаркты встречаются в селезёнке (рис. 3-10), головном мозге, сердце, почках и представляют собой в большинстве случаев коагуляционный или реже колликвационный (в головном мозге) некроз. Примерно через 24 ч от начала развития инфаркта зона некроза становится хорошо видимой, бледно-желтоватого или бледно-коричневатого цвета, отличаясь от зоны сохранившейся ткани. Между ними располагается демаркационная зона, представленная воспалительной лейкоцитарной и макрофагальной инфильтрацией и гиперемированными сосудами с диапедезом форменных элементов крови вплоть до формирования мелких кровоизлияний. В миокарде (рис. 3-11) и почках вследствие большого количества сосудистых коллатералей и анастомозов демаркационная зона занимает значительную площадь и имеет красно-бурый цвет. Поэтому такие инфаркты называют ишемическими с геморрагическим венчиком.

Рис. 3-10. Белый (ишемический) инфаркт селезёнки.

Рис. 3-11. Инфаркт миокарда. Окраска гематоксилином и эозином (x150).

● Красный (геморрагический) инфаркт развивается при закупорке артерий, реже вен и обычно наблюдается в лёгких (рис. 3-12), кишечнике, яичниках, головном мозге. Большое значение в генезе красного инфаркта имеет двойной тип кровоснабжения, а также наличие венозного застоя. Например, при обтурации тромбоэмболом или тромбом ветви лёгочной артерии в ней падает кровяное давление, что вызывает резкое поступление по анастомозам крови в зону пониженного давления из системы бронхиальных артерий. При этом разрываются капилляры межальвеолярных перегородок. Исключительно редко при тромбозе селезёночной вены образуется не белый, а красный (венозный) инфаркт селезёнки. Зона некроза пропитывается кровью, придающей пораженным тканям тёмно-красный или чёрный цвет. Демаркационная зона при этом инфаркте не выражена, так как занимает небольшую площадь.

Рис. 3-12. Красный (геморрагический) инфаркт лёгкого.

Исходы инфаркта. В течение нескольких дней сегментоядерные нейтрофилы и макрофаги частично резорбируют некротизированную ткань органа. На 7–10 день отмечается врастание из демаркационной зоны грануляционной ткани, постепенно занимающей всю зону некроза. Происходит организация инфаркта, его рубцевание. Возможен и другой благоприятный исход — образование на месте некроза кисты (полости, иногда заполненной жидкостью), что часто наблюдается в головном мозге. При небольших размерах ишемического инфаркта мозга возможно замещение его глиальной тканью с формированием глиального рубца. Неблагоприятным исходам инфаркта является его нагноение.

ГЛАВА 04. ВОСПАЛЕНИЕ |

печать |

|

|

вернуться к списку статей |

|

поставить закладку |

Воспаление — биологический и основной общепатологический процесс. Он имеет защитно-приспособительную функцию, направленную на ликвидацию повреждающего агента и восстановление повреждённой ткани. Несомненно, воспаление существует столь же долго, как и жизнь на Земле. Принято считать, что история учения о воспалении началась с Гиппократа (460–377 гг. до н.э.), хотя, несомненно, и ранее люди знали об этом процессе. Римский учёный А. Цельс (25 г. до н.э.–50 г. н.э.) выделил основные внешние симптомы воспаления: красноту (rubor), опухоль (tumor), жар (calor) и боль (dolor). Позже К. Гален прибавил ещё один признак — нарушение функции (functio laesa). Однако механизмы развития этих симптомов и других, более тонких процессов, определяющих суть воспаления, не изучены окончательно до настоящего времени.

Сущность воспаления, его место в патологии интересовали учёных всех времён. Ещё голландский врач XVII в. Г. Бурхаве считал, что воспаление — прежде всего, нарушение кровообращения в виде повышения вязкости крови и её застоя. Почти 200 лет спустя австрийский патологоанатом К. Рокитанский выделил формы воспаления: катаральное, флегмонозное, гнойное, острое, хроническое. Р. Вирхов, первым применивший микроскоп для исследования патологических процессов, в своём знаменитом труде «Целлюлярная патология» (1858 г.) отнёс воспаление к «процессам смешанным, активно-пассивным». Здесь активный компонент означает, что экссудат уносит с собой из воспалённой ткани образующиеся в ней вредные вещества, т.е. играет роль процесса «отвлекающего, очистительного». К существующей классификации видов воспаления Р. Вирхов добавил паренхиматозное воспаление, протекающее внутри ткани без видимого экссудата и отделительное (экссудативное) воспаление в виде катарального и фибринозного. Через 20 лет Ю. Конхайм дал детальную микроскопическую характеристику воспаления, в основном, его сосудистого компонента, показал разнообразие причин воспаления, особенно роль бактерий в его развитии, связал течение воспаления с особенностями организма больного. Принципиальный шаг в учении о воспалении — фагоцитарная теория И.И. Мечникова, давшая основу учению о клеточном иммунитете. За это И.И. Мечников вместе с П. Эрлихом, разработавшим теорию гуморального иммунитета, в 1908 г. получили Нобелевскую премию. Таким образом, И.И. Мечников первым показал, что воспаление — важнейшая приспособительная реакция организма. В последующем эту мысль развил И.В. Давыдовский, рассматривая общебиологические процессы с точки зрения их целесообразности для человека как биологического вида и индивидуума. Позже стало понятно значение в воспалении реактивности и аллергических реакций. Была раскрыта сущность феномена Артюса, а К. Пирке в 1907 г. предложил использовать эту гиперергическую реакцию в качестве диагностического теста. Р. Ресле в 1914 г. показал, что в основе подобных реакций лежит экссудативное воспаление и назвал его гиперергическим. К середине ХХ в. произошло сближение понятий о воспалении и иммунитете. В настоящее время воспалительную и иммунную реакции всё чаще рассматривают в неразрывном единстве. Изучение их взаимодействия позволило А.И. Струкову сформулировать понятие об иммунном воспалении. Были детально изучены физиологические реакции, обеспечивающие воспаление и его регуляцию. Появление новых методов исследования позволило раскрыть тонкие механизмы воспалительного процесса, особенно на ультраструктурном и молекулярном уровнях. С помощью молекулярной биологии уточнена роль межклеточных отношений в развитии воспаления, что позволило расширить арсенал методов лечения.

В настоящее время большинство специалистов считает, что воспаление — возникшая в ходе эволюции сложная местная реакция организма на повреждение. Она проявляется характерными изменениями микроциркуляции и мезенхимы и на определённом этапе развития вызывает включение комплексных регулирующих систем. Значение воспаления для организма неоднозначно. Хотя защитно-приспособительный характер воспаления не вызывает сомнений, многие считают эту реакцию несовершенной, так как воспаление может привести к смерти больного. Воспаление как приспособительная реакция совершенно, прежде всего, по отношению к человеку как биологическому виду. В результате воспаления популяция приобретает новые свойства, помогающие приспособиться к условиям окружающей среды, например, сформировать врождённый и приобретённый иммунитет. Однако у конкретного человека воспалительная реакция нередко имеет черты болезни, так как его индивидуальные компенсаторные возможности по различным причинам (возраст, другие болезни, сниженная реактивность и т.п.) недостаточны. Именно эти индивидуальные особенности человека при конкретной болезни способствуют его смерти. Однако из-за особенностей отдельных пациентов сама воспалительная реакция не теряет своего совершенства. Кроме того, видовые реакции всегда преобладают над индивидуальными, так как для природы важно сохранение вида, а человек изначально смертен, поэтому его смерть не имеет существенного значения для биологического вида и природы в целом (И.В. Давыдовский). Из этого следует, что воспаление — совершенная защитно-приспособительная реакция, направленная на сохранение жизни человека.