- •Системный подход в исследованиях жизнедеятельности человека

- •Механизмы организации живых систем

- •«Болезни цивилизации» и системный подход

- •Психогенные аспекты патологии и системный анализ

- •Реактивность

- •Специфический иммунный ответ

- •Строение иммунной системы

- •Клеточные основы иммунного ответа

- •Гуморальный иммунитет

- •Гипоксия

- •Изменения метаболизма при гипоксии

- •Нарушения работы систем организма

- •Морфологические проявления

- •Приспособительные реакции при гипоксии

- •Химические и лекарственные факторы

- •Избыточное питание

- •Физические факторы

- •Изменение атмосферного давления

- •Действие лучистой энергии

- •Повреждение клетки и межклеточных структур

- •Нарушения межклеточных взаимодействий

- •Повреждение клеточных органелл

- •Дистрофии

- •Белковая дистрофия

- •Гиалиновые изменения

- •Жировая дистрофия миокарда

- •Нарушение обмена нуклеопротеидов

- •Патология водно-электролитного обмена

- •Нефротические отёки

- •Кахексические отёки

- •Нефритические отёки

- •Почечные механизмы

- •Патофизиологические эффекты ацидозов и алкалозов

- •Показатели нарушения кислотно-основного состояния

- •Этиология и патогенез

- •Морфогенез

- •Макроскопические признаки

- •Микроскопические и ультраструктурные признаки

- •Клинико-морфологические формы

- •Апоптоз

- •Этиология и патогенез

- •Морфология

- •Сравнительная характеристика некроза и апоптоза

- •Биохимические отличия апопотоза от некроза

- •Нарушения регуляции апоптоза в патологии и его клиническое значение

- •Свободнорадикальная смерть клеток

- •Смерть клеток при действии ионизирующей радиации

- •Патогенез

- •Местное венозное полнокровие

- •Кровотечение

- •Внутренняя (кровяная) система коагуляции

- •Внешняя (тканевая) система коагуляции

- •Антикоагуляционная система крови

- •Фибринолиз

- •Эндотелий в коагуляции и фибринолизе

- •Тромбоциты

- •Тромбоз

- •Морфология тромба

- •Исходы тромба

- •Патогенез

- •Морфология двс-синдрома

- •Морфология ишемии

- •Инфаркт

- •Воспаление и иммунитет

- •Местные реакции при воспалении

- •Воспаление как общепатологический процесс

- •Гнойное воспаление

- •Продуктивное воспаление

- •Хроническое экссудативное воспаление

- •Воспаление вокруг паразитов и инородных тел

- •Патогенез

- •Стадии развития

- •Классификация

- •Изменения в органах и системах

- •Тепловой и солнечный удары

- •Гипотермия

- •Динамика заживления ран

- •Стадия резистентности

- •Стадия истощения

- •Механизм увеличения функционирующих структур

- •Механизм преобразования структур

- •Реакции гиперчувствительности типа II

- •Аутоиммунные болезни

- •Системные аутоиммунные заболевания

- •Органоспецифические аутоиммунные заболевания

- •Диссеминированные аутоиммунные заболевания

- •Иммунодефициты клеточного происхождения

- •Иммунодефициты гуморального происхождения

- •Амилоидоз

- •Эпидемиология опухолей

- •Этиология опухолей

- •Инфекционная теория канцерогенеза

- •Клеточные онкогены — промоторы опухолевого роста

- •Гены — супрессоры рака

- •Биохимический атипизм

- •Антигенный атипизм

- •Теории опухолевой трансформации

- •Предопухолевая дисплазия

- •Стадия инвазивной опухоли

- •Метастазирование

- •Строма опухоли

- •Ангиогенез в опухоли

- •Характер роста опухоли

- •Взаимодействие опухоли и организма

- •Классификация опухолей

- •Опухоли из эпителия

- •Нейроэндокринные опухоли

- •Опухоли мягких тканей

- •Опухоли меланинпродуцирующей ткани

- •Этиология

- •Диагноз

- •Расхождение диагнозов

- •Ятрогении

- •Патоморфоз

- •Дифференцировка клеток костного мозга

- •Патология эритроцитов

- •Эритроцитозы

- •Классификация анемий

- •Анемии при кровопотерях

- •Дисэритропоэтические анемии

- •Патология лейкоцитов

- •Лейкемоидные реакции

- •Гемобластозы

- •Новообразования миелоидной ткани

- •Острые миелоидные лейкозы

- •Миелодиспластические (миелопролиферативные) заболевания

- •Миелодиспластические синдромы

- •Новообразования лимфоидной ткани

- •Международная классификация новообразований лимфоидной ткани

- •III. Болезнь Ходжкина.

- •Острые лимфобластные лейкозы

- •Хронический лимфоцитарный лейкоз

- •Опухоли из плазматических клеток

- •Болезнь ходжкина

- •Лимфомы кожи

- •Опухоли из гистиоцитов

- •Опухоли из тучных клеток

- •Тромбоцитарные заболевания. Коагулопатии

- •Нарушения сосудистых факторов свёртывания

- •Нарушения плазменных факторов свёртывания

- •Гемофилия

- •Болезнь виллебранда

- •Нарушения тромбоцитарных факторов свёртывания

- •Атеросклероз

- •Гиперлипидемии

- •Патогенез атеросклероза

- •Основные этапы патогенеза атеросклероза

- •Доброкачественная гипертоническая болезнь

- •Заболевания сердца

- •Аритмии

- •Нарушения автоматизма

- •Нарушения проводимости

- •Нарушения возбудимости

- •Смешанные формы аритмий

- •Формы ибс

- •Инфаркт миокарда

- •Хроническая ишемическая болезнь сердца

- •Кардиомиопатии

- •Первичные кардиомиопатии

- •Вторичные кардиомиопатии

- •Миокардиты

- •Перикардиты

- •Сердечная недостаточность

- •Острая сердечная недостаточность

- •Хроническая сердечная недостаточность

- •Опухоли сердца

- •Приобретённые аневризмы артерий

- •Варикозное расширение вен

- •Обструкция лимфатических сосудов

- •Вторичные васкулиты

- •Сосудистые опухоли промежуточной группы

- •Строение и физиология лёгких

- •Нереспираторные функции лёгких

- •Механизмы защиты бронхолёгочной системы

- •Крупозная пневмония

- •Бронхопневмония

- •Отдельные виды острой интерстициальной пневмонии

- •Абсцесс лёгкого

- •Сосудистая патология лёгких

- •Хронические обструктивные заболевания лёгких

- •Хронический обструктивный бронхит

- •Бронхоэктатическая болезнь

- •Хроническая обструктивная эмфизема лёгких

- •Бронхиальная астма

- •Лёгочные васкулиты

- •Пневмокониозы

- •Дыхательная недостаточность

- •Рак лёгкого

- •Болезни плевры

- •Аномалии языка и слизистой оболочки рта

- •Аномалии слюнных желёз

- •Аномалии зубов

- •Кисты головы и шеи

- •Пульпит

- •Некариозные поражения твёрдых тканей зуба

- •Болезни пародонта

- •Гингивит

- •Пародонтит

- •Пародонтоз

- •Хейлиты

- •Глоссит

- •Язвенно-некротический гингивит

- •Кандидозный стоматит

- •Туберкулёз

- •Сифилис

- •Хронический сиаладенит

- •Сухой синдром Шёгрена

- •Опухоли слюнных желёз

- •Кисты челюстей

- •Опухолеподобные поражения челюстей

- •Мезенхимальные одонтогенные доброкачественные опухоли

- •Смешанные одонтогенные доброкачественные опухоли

- •Недостаточность пищеварения

- •Нарушения аппетита

- •Нарушение пищеварения в полости рта

- •Болезни пищевода

- •Дивертикулы пищевода

- •Хиатальная грыжа

- •Эзофагит

- •Врождённые и наследственные аномалии

- •Гастрит

- •Хронический гастрит

- •Опухоли желудка

- •Врождённые аномалии кишечника

- •Синдром мальабсорбции

- •Ишемическая болезнь кишечника

- •Аппендицит

- •Опухоли аппендикса

- •Колоректальный рак (рак толстой кишки)

- •Заболевания брюшины

Хроническая обструктивная эмфизема лёгких

Хроническая обструктивная эмфизема лёгких — заболевание с развитием хронической обструкции дыхательных путей вследствие хронического бронхита и/или эмфиземы лёгких.

Эмфизема лёгких — синдром, связанный со стойким расширением воздухоносных пространств дистальнее терминальных бронхиол (от греч. emphysio — вздуваю), и, как правило, нарушением целостности альвеолярных перегородок. По данным аутопсий, признаки этого заболевания выявляют примерно у 2/3 мужчин и 1/4 женщин.

Виды эмфиземы лёгких: хроническая обструктивная, хроническая очаговая (перифокальная, рубцовая), викарная, старческая, идиопатическая, межуточная.

Этиология приобретённой хронической обструктивной эмфиземы лёгких совпадает с этиологией хронического бронхита, в большинстве случаев предшествующего ей. Существует генетическая предрасположенность к развитию этой патологии, связанная с М-геном. У больных хронической обструктивной эмфиземой лёгких описаны два патологических фенотипа этого гена: PiZZ и PiSS. При патологическом фенотипе низок уровень сывороточного α1-антитрипсина — ингибитора протеаз, разрушающих соединительнотканный каркас альвеолярных перегородок. Основной источник α1-антитрипсина — гепатоциты и клетки Клара терминальных бронхиол.

Пато- и морфогенез хронической обструктивной эмфиземы лёгких связан с относительной или абсолютной недостаточностью α1-антитрипсина. Абсолютная недостаточность может быть врождённой или приобретённой. При врождённой недостаточности ингибитора протеаз даже незначительная воспалительная инфильтрация лёгочной ткани гистиоцитами, полиморфноядерными лейкоцитами, плазмоцитами и другими клетками, выделяющими протеазы, вызывает разрушение эластических волокон альвеолярной перегородки и развитие эмфиземы. Приобретённая недостаточность ингибитора может быть следствием как заболеваний печени, так и хронического бронхита. При хроническом бронхите трансформация бронхиального эпителия в бокаловидные клетки ведёт к резкому снижению количества клеток Клара, синтезирующих α1-антитрипсин и осуществляющих местную защиту альвеол от действия протеаз воспалительного инфильтрата. Относительная недостаточность ингибитора протеаз возможна при чрезмерно высокой активности клеток воспалительного инфильтрата. При выраженной бронхиальной обструкции также наблюдают вентильный (клапанный) механизм.

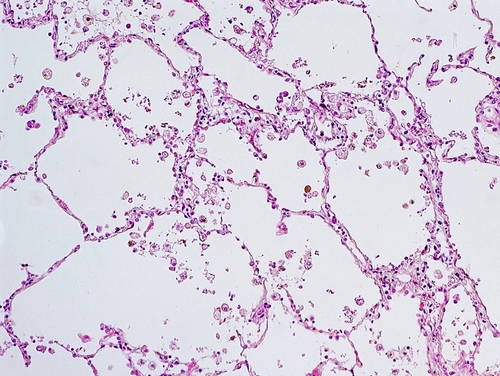

Морфология. Лёгкие увеличены в размерах, прикрывают своими краями переднее средостение, вздутые, бледные, мягкие, без спадения, при разрезании слышен хруст. В просветах бронхов — слизисто-гнойный экссудат. Микроскопически характерно сочетание признаков хронического обструктивного бронхита, бронхиолита и эмфиземы лёгких (рис. 11-7). Отмечают расширение и уплощение альвеол, истончение альвеолярных перегородок, разрушение эластических волокон, гипертрофию и гиперэластоз замыкательных пластинок, нарушение альвеолярно-капиллярного кровотока, склеротические изменения. Нарушения микроциркуляции в малом круге кровообращения — причина лёгочной гипертензии, гипертрофии правого желудочка и развития лёгочного сердца.

Рис. 11-7. Хроническая обструктивная эмфизема лёгких. Окраска гематоксилином и эозином (x100).

Выделяют основные морфологические варианты эмфиземы: центроацинарную, панацинарную, парасептальную и иррегулярную.

● Центроацинарная эмфизема. Преобладает расширение респираторных бронхиол и альвеолярных ходов, периферические отделы долек относительно сохранны. Из-за хороших компенсаторных возможностей лёгких лишь поражение большинства лёгочных долек вызывает развитие вентиляционной недостаточности.

● Панацинарная эмфизема. В процесс вовлечены как центральные, так и периферические отделы ацинусов. Блок аэрогематического барьера вызван спадением альвеолярных капилляров и склерозом альвеолярных перегородок с быстрым развитием тяжёлой вентиляционной недостаточности.

● Парасептальная эмфизема. Вся дистальная часть ацинуса изменена, в отличие от проксимальной. Наиболее часто эмфизема бывает в верхних долях лёгкого, субплевральных отделах, вокруг очагов пневмосклероза. Прогрессирование заболевания может приводить к образованию кистозных полостей до нескольких сантиметров в диаметре, заполненных воздухом и называемых буллами. Это дало данному процессу название буллёзной эмфиземы.

● Иррегулярная эмфизема. Ацинус поражен неравномерно и клинические проявления эмфиземы отсутствуют.

Осложнение хронической обструктивной эмфиземы лёгкого — прогрессирующая лёгочно-сердечная недостаточность, быстро приводящая к смерти больного при отсутствии оксигенотерапии и современных методов лечения.