- •Аннотация

- •Оглавление

- •Дорогие читатели!

- •Предисловие

- •Введение

- •Книга 1. Основные понятия теории цепей

- •Модуль 1.1. Основные определения

- •Электрическая цепь

- •Электрический ток

- •Напряжение

- •Электродвижущая сила

- •Мощность и энергия

- •Схема электрической цепи

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 1.2. Идеализированные пассивные элементы

- •Резистивный элемент

- •Емкостный элемент

- •Индуктивный элемент

- •Дуальные элементы и цепи

- •Схемы замещения реальных элементов электрических цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 1.3. Идеализированные активные элементы

- •Идеальный источник напряжения

- •Идеальный источник тока

- •Схемы замещения реальных источников

- •Управляемые источники тока и напряжения

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 1.4. Топология цепей

- •Схемы электрических цепей. Основные определения

- •Понятие о компонентных и топологических уравнениях. Законы Кирхгофа

- •Графы схем электрических цепей

- •Определение числа независимых узлов и контуров

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 1.5. Уравнения электрического равновесия цепей

- •Основные задачи теории цепей

- •Понятие об уравнениях электрического равновесия

- •Классификация электрических цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Ответы

- •Модуль 2.1. Анализ линейных цепей с источниками гармонических токов и напряжений

- •Понятие о гармонических функциях

- •Линейные операции над гармоническими функциями

- •Среднее, средневыпрямленное и действующее значения гармонических токов и напряжений

- •Дифференциальное уравнение цепи при гармоническом воздействии

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 2.2. Метод комплексных амплитуд

- •Понятие о символических методах

- •Комплексные числа и основные операции над ними

- •Операции над комплексными изображениями гармонических функций

- •Комплексные сопротивление и проводимость пассивного участка цепи

- •Порядок анализа цепи методом комплексных амплитуд

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 2.3. Идеализированные пассивные элементы при гармоническом воздействии

- •Резистивный элемент

- •Емкостный элемент

- •Индуктивный элемент

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Делители напряжения и тока

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Мгновенная мощность пассивного двухполюсник

- •Активная, реактивная, полная и комплексная мощности

- •Баланс мощностей

- •Коэффициент мощности

- •Согласование источника энергии с нагрузкой

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 2.6. Преобразования электрических цепей

- •Понятие об эквивалентных преобразованиях

- •Участки цепей с последовательным соединением элементов

- •Участки цепей с параллельным соединением элементов

- •Участки цепей со смешанным соединением элементов

- •Эквивалентное преобразование треугольника сопротивлений в звезду и обратное преобразование

- •Комплексные схемы замещения источников энергии

- •Перенос источников

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 2.7. Цепи с взаимной индуктивностью

- •Понятие о взаимной индуктивности

- •Понятие об одноименных зажимах

- •Коэффициент связи между индуктивными катушками

- •Цепи с взаимной индуктивностью при гармоническом воздействии

- •Понятие о линейных трансформаторах

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 3. Частотные характеристики и резонансные явления

- •Понятие о комплексных частотных характеристиках

- •Комплексные частотные характеристики цепей с одним реактивным элементом

- •Понятие о резонансе в электрических цепях

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 3.2. Последовательный колебательный контур

- •Cхемы замещения и параметры элементов контура

- •Энергетические процессы в последовательном колебательном контуре

- •Входные характеристики

- •Передаточные характеристики

- •Избирательные свойства последовательного колебательного контура

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 3.3. Параллельный колебательный контур

- •Схемы замещения

- •Параллельный колебательный контур основного вида

- •Параллельный колебательный контур с разделенной индуктивностью

- •Параллельный колебательный контур с разделенной емкостью

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 3.4. Связанные колебательные контуры

- •Общие сведения

- •Схемы замещения

- •Настройка связанных контуров

- •Частотные характеристики

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Общие сведения

- •Методы, основанные на непосредственном применении законов Кирхгофа

- •Метод контурных токов

- •Метод узловых напряжений

- •Формирование уравнений электрического равновесия цепей с зависимыми источниками

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 4.2. Основные теоремы теории цепей

- •Принцип наложения

- •Теорема взаимности

- •Теорема компенсации

- •Автономные и неавтономные двухполюсники

- •Теорема об эквивалентном источнике

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 4.3. Метод сигнальных графов

- •Общие сведения

- •Преобразования сигнальных графов

- •Применение сигнальных графов к анализу цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 5. Нелинейные резистивные цепи

- •Модуль 5.1. Постановка задачи анализа нелинейных резистивных цепей

- •Вводные замечания

- •Нелинейные резистивные элементы

- •Уравнения электрического равновесия нелинейных резистивных цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 5.2. Графические методы анализа нелинейных резистивных цепей

- •Простейшие преобразования нелинейных резистивных цепей

- •Определение рабочих точек нелинейных резистивных элементов

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Задача аппроксимации

- •Выбор аппроксимирующей функции

- •Определение коэффициентов аппроксимирующей функции

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Нелинейное сопротивление при гармоническом воздействии

- •Понятие о режимах малого и большого сигнала

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 6. Методы анализа переходных процессов в линейных цепях с сосредоточенными параметрами

- •Модуль 6.1. Задача анализа переходных процессов

- •Возникновение переходных процессов. Понятие о коммутации

- •Законы коммутации

- •Общий подход к анализу переходных процессов

- •Определение порядка сложности цепи

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 6.2. Классический метод анализа переходных процессов

- •Свободные и вынужденные составляющие токов и напряжений

- •Порядок анализа переходных процессов классическим методом

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 6.3. Операторный метод анализа переходных процессов

- •Преобразование Лапласа и его применение к решению дифференциальных уравнений

- •Порядок анализа переходных процессов операторным методом

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 6.4. Операторные характеристики линейных цепей

- •Реакция цепи на экспоненциальное воздействие

- •Понятие об операторных характеристиках

- •Методы определения операторных характеристик

- •Дифференцирующие и интегрирующие цепи

- •Вопросы для самопроверки

- •Единичные функции и их свойства

- •Переходная и импульсная характеристики линейных цепей

- •Методы определения временных характеристик

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Определение реакции цепи на произвольное внешнее воздействие

- •Определение реакции цепи на произвольное внешнее воздействие по ее переходной характеристике

- •Определение реакции цепи на произвольное внешнее воздействие по ее импульсной характеристике

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 7. Основы теории четырехполюсников и многополюсников

- •Модуль 7.1. Многополюсники и цепи с многополюсными элементами

- •Задача анализа цепей с многополюсными элементами

- •Классификация и схемы включения многополюсников

- •Основные уравнения и первичные параметры линейных неавтономных многополюсников

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Классификация проходных четырехполюсников

- •Основные уравнения и первичные параметры неавтономных проходных четырехполюсников

- •Методы определения первичных параметров неавтономных проходных четырехполюсников

- •Первичные параметры составных четырехполюсников

- •Схемы замещения неавтономных проходных четырехполюсников

- •Автономные проходные четырехполюсники

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Характеристические постоянные передачи неавтономного проходного четырехполюсника

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 7.4. Невзаимные проходные четырехполюсники

- •Идеальные усилители напряжения и тока

- •Однонаправленные цепи и цепи с обратной связью

- •Идеальные операционные усилители

- •Преобразователи сопротивления

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 7.5. Электрические фильтры

- •Классификация электрических фильтров

- •Реактивные фильтры

- •Активные фильтры

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 8. Цепи с распределенными параметрами

- •Модуль 8.1. Задача анализа цепей с распределенными параметрами

- •Общие сведения

- •Общее решение дифференциальных уравнений длинной линии

- •Вопросы для самопроверки

- •Волновые процессы в однородной длинной линии

- •Режим стоячих волн

- •Режим смешанных волн

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Проходной четырехполюсник с распределенными параметрами

- •Входное сопротивление отрезка однородной длинной линии

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Распределение напряжения и тока в однородной линии без потерь при произвольном внешнем воздействии

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 8.5. Цепи с распределенными параметрами специальных типов

- •Резистивные линии

- •Неоднородные линии

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Ответы

- •Книга 9. Синтез электрических цепей

- •Модуль 9.1. Задача синтеза линейных электрических цепей

- •Понятие физической реализуемости

- •Основные этапы синтеза цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Понятие о положительных вещественных функциях

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 9.3. Методы реализации реактивных двухполюсников

- •Методы выделения простейших составляющих (метод Фостера)

- •Метод разложения в цепную дробь (метод Кауэра)

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 9.4. Основы синтеза линейных пассивных четырехполюсников

- •Задача синтеза четырехполюсников

- •Методы реализации пассивных четырехполюсников

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 10. Методы автоматизированного анализа цепей

- •Модуль 10.1. Задача автоматизированного анализа цепей

- •Понятие о ручных и машинных методах анализа цепей

- •Общие представления о программах машинного анализа цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Топологические матрицы и топологические уравнения

- •Свойства топологических матриц

- •Компонентные матрицы и компонентные уравнения

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Методы узловых напряжений и контурных токов

- •Метод переменных состояния

- •Формирование уравнений состояния в матричной форме

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 10.4. Особенности современных программ автоматизированного анализа цепей

- •Выбор методов формирования уравнений электрического равновесия. Понятие о поколениях программ автоматизированного анализа цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Ответы

- •Заключение

- •Приложения

- •Приложение 1. Таблица оригиналов и изображений по Лапласу

- •Приложение 2. Основные уравнения проходных четырёхполюсников

- •Приложение 3. Соотношения между первичными параметрами проходных четырехполюсников

- •Приложение 5. Соотношения между первичными параметрами взаимных и симметричных четырехполюсников

- •Приложение 6. Приставки для образования кратных и дольных единиц

- •Приложение 7. Инструкция для работы с Самоучителем по курсу «Основы теории цепей»

- •Список литературы

Модуль 6.5. Временны́е характеристики линейных цепей

Цель модуля: знакомство с единичными функциями и их свойствами, нахож дение реакции линейных цепей на воздействие единичных функций, изучение ос новных свойств и методов определения временны́х харктеристик.

Единичные функции и их свойства

Важное место в теории линейных цепей занимает исследование реакции этих цепей на идеализированные внешние воздействия, описываемые так называемыми единичными функциями.

Единичной ступенчатой функцией (функцией |

Хевисайда) называется |

||||

функция |

0 |

при |

; |

|

|

1 |

6.94 |

||||

1 |

при |

. |

|||

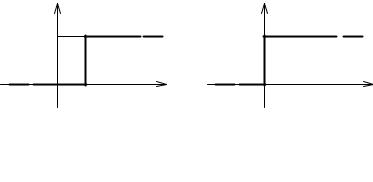

График функции 1(t—t0) имеет вид ступеньки или скачка, высота которого равна 1 (рис. 6.16, а). Скачок такого типа будем называть единичным. При t0 = 0 для единичной ступенчатой функции используют обозначение 1(t) (рис. 6.16, б).

Рис. 6.16. К определению единичной ступенчатой функции

В связи с тем, что произведение любой ограниченной функции, времени f(t) на 1(t—t0) равно нулю при t < t0 и равно f(t) при t ≥ t0:

·1 |

0 |

при |

; |

|

при |

, |

функцию Хевисайда 1(t — t0) удобно использовать для аналитического представле ния различных внешних воздействий на цепь, значение которых равно нулю до коммутации и скачкообразно изменяется в момент коммутации.

При подключении цепи к источнику постоянного тока или напряжения внеш нее воздействие на цепь

0 |

при |

; |

6.95 |

const |

при |

, |

где t0 — момент коммутации.

Внешнее воздействие такого вида называется неединичным скачком. Ис пользуя функцию Хевисайда, выражение (6.95) можно представить в виде

532

·1 .

Если при t = t0 в цепь включается источник гармонического тока или напряже

ния

0 |

при |

; |

cos |

при |

, |

то внешнее воздействие на цепь можно представить в виде

1 |

· |

cos |

. |

Если внешнее воздействие на цепь в момент времени t = t0 скачкообразно из меняется от одного фиксированного значения X1 до другого Х2, то

·1 .

x(t) |

|

|

|

X |

|

|

|

0 |

t0 |

t0+tи |

t |

|

|

а) |

|

x1(t) |

|

|

X |

|

|

0 |

t0 |

t |

|

|

б) |

-x2(t) |

t0+tи |

|

0 |

||

t |

||

-X |

|

|

|

в) |

Рис. 6.17. Представление прямоугольного импульса в виде разности двух неединичных скачков

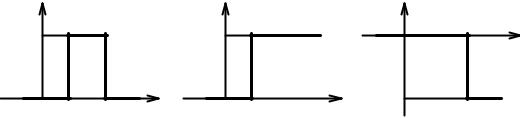

Внешнее воздействие на цепь, имеющее форму прямоугольного импульса вы сотой X и длительностью tИ (рис. 6.17, а), можно представить в виде разности двух одинаковых скачков

·1 ;

·1 |

и , |

|

|

сдвинутых во времени на tИ (рис. 6.17, б, в): |

1 |

и . |

6.96 |

1 |

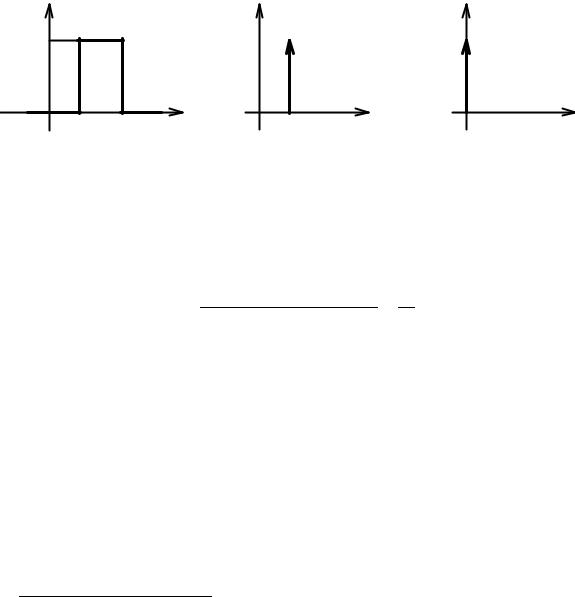

Рассмотрим прямоугольный импульс длительностью t и высотой 1/Δt (рис. 6.18, а). Очевидно, что площадь этого импульса равна 1 и не зависит от t. При уменьшении длительности импульса его высота возрастает, причем при t 0 она стремится к бесконечности, но площадь импульса остается равной 1. Импульс бес конечно малой длительности, бесконечно большой высоты, площадь которого равна

1, будем называть единичным импульсом.

533

Функция, определяющая единичный импульс, обозначается δ(t—t0) и называ ется δ функцией или функцией Дирака*. Таким образом,

0 |

при |

; |

6.97 |

∞ |

при |

, |

причем

d |

1. |

6.98 |

При t0 = 0 для δ функции используется обозначение δ(t). При построении вре менны́х диаграмм функции δ(t—t0) и δ(t) будем изображать в виде вертикальной стрелки со значком ∞около острия (рис. 6.18, б, в).

Рис. 6.18. К определению δ функции

Для установления связи между δ функцией и единичной ступенчатой функци ей воспользуемся выражением (6.96). Полагая Х = 1/Δt, и устремляя t к нулю, полу чаем

∆lim |

1 |

1 |

∆ |

d |

1 |

, |

6.99 |

|

∆ |

|

d |

откуда

1 |

d . |

6.100 |

Таким образом, δфункция представляетсобой производную от единичной ступенчатой функции, а единичная ступенчатая функция — интеграл от δ функции.

Строгое обоснование операций над единичными функциями, в том числе опе рации дифференцирования единичной ступенчатой функции, дано в теории обоб

*Более строгое определение δ функции см., например, в [12].

534

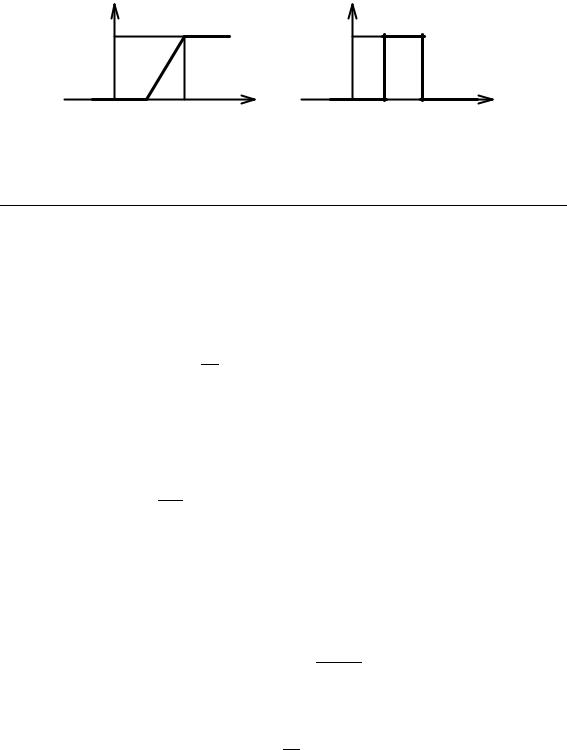

Рис 6.19. К установлению связи между единичными функциями

щенных функций. Для качественного обоснования таких операций функции 1(t—t0) и δ(t—t0) удобно представить в качестве предельных значений некоторых более простых функций, для которых соответствующие операции являются определенны ми. Рассмотрим, например, функцию x1(t) (рис. 6.19, а), удовлетворяющую условиям

|

|

|

|

|

|

|

1 |

0 |

при |

; |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

∆ |

1 |

при |

|

∆ ; |

|||

Производная функцииt |

x |

|

t |

при |

|

∆). |

|||||||||

|

1( ) по времениt |

(рис. 6.19, б имеет вид прямоугольного |

|||||||||||||

импульса длительностью |

|

|

и высотой 1/Δ : |

; |

|

|

|||||||||

|

|

d |

|

|

|

0 |

|

при |

|

|

|||||

|

|

|

d |

|

|

|

|

1⁄∆ |

при |

|

|

|

∆ ; |

||

При |

t |

x |

|

t |

0 |

|

при |

|

|

∆ . |

|||||

x |

t 0 функция |

|

1( ) вырождается в единичную ступенчатую функцию, а |

||||||||||||

функция d |

|

1( )/dt — в δ функцию: |

|

|

∆lim |

; |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|||||

откуда следует, что |

|

|

|

|

|

|

|

|

∆lim |

d d |

|

, |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

d |

1 |

|

; |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

d |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

d . |

||

При выполнении различных операций над единичными функциями момент коммутации t0 удобно расчленять на три различных момента: —момент времени, непосредственно предшествовавший коммутации, — собственно момент комму

535

тации и — момент времени, следующий непосредственно после коммутации. С учетом этого из условия (6.98) можно получить

d |

1. |

6.101 |

В общем случае

d |

1 |

при |

, |

; |

6.102 |

0 |

при |

, |

; |

Произведение произвольной ограниченной функции времени f(t) на δ(t—t0)

0 |

при |

; |

|

|

|

6.103 |

Условиям (6.103) удовлетворяет также |

0 при |

. |

f t0 |

t t |

0), |

|

произведение |

( |

) δ( — |

следова |

|||

тельно, |

|

. |

|

|

|

6.104 |

|

|

|

|

|

||

Из выражений (6.102) и (6.104) следует, что интеграл от произведения произ вольной ограниченной функции f(t) на δ(t—t0) равен либо значению этой функции при t = t0 (если точка t0 принадлежит интервалу интегрирования), либо нулю (если точка t0 не принадлежит интервалу интегрирования):

d |

d |

при |

, |

;. |

6.105 |

0 при |

, |

Таким образом, с помощью δ функции можно выделять значения функции f(t) в произвольные моменты времени t0. Эту особенность δ функции обычно называют

фильтрующим свойством.

Для определения реакции линейных электрических цепей на внешнее воздей ствие в виде единичного скачка или единичного импульса необходимо найти изо бражения единичных функций по Лапласу. Используя рассмотренные свойства еди ничных функций получаем

1 |

1 |

d |

d |

⁄ ; |

d . 6.106

536

При t0 = 0 операторные изображения единичных функций имеют особенно простой вид:

|

Емкость и индуктивность1 |

при1⁄импульсных; |

1.и скачкообразных воздействи6.107 |

|

||||||||

ях |

Пусть к емкости C, |

имеющей нулевое начальное напряжение 0 |

0, при |

|||||||||

|

||||||||||||

ложеноiC |

внешнее |

воздействие |

в |

|

виде |

импульса |

тока |

|||||

= |

A |

|

t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

И δ( ). Напряжение емкости в соответствии с (1.14) |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

0 |

1 |

d |

и |

·1 |

|

|

|

в момент приложения импульса тока скачком увеличивается от начального значе

ния |

0 = 0 до |

A |

И/ |

C |

и далее сохраняет это значениеC |

. Очевидно,C |

что при этом энер |

||||

|

|

||||||||||

гия, запасенная в емкости, скачком изменится от |

w |

(0―) = 0 до |

w |

(0+) = |

С |

||||||

|

|

и/2 . Таким |

|||||||||

образом, несмотря на то, что длительность единичного импульса бесконечно мала, он сообщает емкости конечный запас энергии.

Характер зависимостей тока и напряжения от времени не изменится и в том случае, если на емкость подано внешнее воздействие в виде скачка напряжения

|

|

|

|

·1 |

; |

|

d |

, |

|

|

|

|

|

|

|

|

d |

CE |

2/2. |

||||

при этом запасенная в цепи энергия скачком изменится от 0 до |

|

||||||||||

Аналогичным образомL |

устанавливаем, что при воздействии на индуктивность |

||||||||||

импульса напряжения |

u |

= |

A |

t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

И δ(А) ток индуктивности скачком увеличивается от на |

|||||||||

чального значения 0 |

|

0 до И/ |

L: |

|

|

|

|

|

|||

|

|

1 |

d |

|

·1 |

|

|

||||

|

|

|

|

0 |

|

и |

|

|

|||

и далее сохраняет неизменное значение, а при подключении индуктивности к ис точнику тока iL = j(t) = J ∙1(t) напряжениеиндуктивностиимеетвидбесконечнокороткого

импульса бесконечно большой высоты и конечной площади: .

Скачкообразное (в нарушение законов коммутации) изменение энергии, запа сенной в реактивных элементах цепи, в рассмотренных задачах связано с тем, что в самой постановке этих задач не выполняются исходные положения, принятые при выводе законов коммутации, о том, что токи и напряжения источников энергии не могут достигать бесконечно больших значений.

537