- •Аннотация

- •Оглавление

- •Дорогие читатели!

- •Предисловие

- •Введение

- •Книга 1. Основные понятия теории цепей

- •Модуль 1.1. Основные определения

- •Электрическая цепь

- •Электрический ток

- •Напряжение

- •Электродвижущая сила

- •Мощность и энергия

- •Схема электрической цепи

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 1.2. Идеализированные пассивные элементы

- •Резистивный элемент

- •Емкостный элемент

- •Индуктивный элемент

- •Дуальные элементы и цепи

- •Схемы замещения реальных элементов электрических цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 1.3. Идеализированные активные элементы

- •Идеальный источник напряжения

- •Идеальный источник тока

- •Схемы замещения реальных источников

- •Управляемые источники тока и напряжения

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 1.4. Топология цепей

- •Схемы электрических цепей. Основные определения

- •Понятие о компонентных и топологических уравнениях. Законы Кирхгофа

- •Графы схем электрических цепей

- •Определение числа независимых узлов и контуров

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 1.5. Уравнения электрического равновесия цепей

- •Основные задачи теории цепей

- •Понятие об уравнениях электрического равновесия

- •Классификация электрических цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Ответы

- •Модуль 2.1. Анализ линейных цепей с источниками гармонических токов и напряжений

- •Понятие о гармонических функциях

- •Линейные операции над гармоническими функциями

- •Среднее, средневыпрямленное и действующее значения гармонических токов и напряжений

- •Дифференциальное уравнение цепи при гармоническом воздействии

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 2.2. Метод комплексных амплитуд

- •Понятие о символических методах

- •Комплексные числа и основные операции над ними

- •Операции над комплексными изображениями гармонических функций

- •Комплексные сопротивление и проводимость пассивного участка цепи

- •Порядок анализа цепи методом комплексных амплитуд

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 2.3. Идеализированные пассивные элементы при гармоническом воздействии

- •Резистивный элемент

- •Емкостный элемент

- •Индуктивный элемент

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Делители напряжения и тока

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Мгновенная мощность пассивного двухполюсник

- •Активная, реактивная, полная и комплексная мощности

- •Баланс мощностей

- •Коэффициент мощности

- •Согласование источника энергии с нагрузкой

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 2.6. Преобразования электрических цепей

- •Понятие об эквивалентных преобразованиях

- •Участки цепей с последовательным соединением элементов

- •Участки цепей с параллельным соединением элементов

- •Участки цепей со смешанным соединением элементов

- •Эквивалентное преобразование треугольника сопротивлений в звезду и обратное преобразование

- •Комплексные схемы замещения источников энергии

- •Перенос источников

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 2.7. Цепи с взаимной индуктивностью

- •Понятие о взаимной индуктивности

- •Понятие об одноименных зажимах

- •Коэффициент связи между индуктивными катушками

- •Цепи с взаимной индуктивностью при гармоническом воздействии

- •Понятие о линейных трансформаторах

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 3. Частотные характеристики и резонансные явления

- •Понятие о комплексных частотных характеристиках

- •Комплексные частотные характеристики цепей с одним реактивным элементом

- •Понятие о резонансе в электрических цепях

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 3.2. Последовательный колебательный контур

- •Cхемы замещения и параметры элементов контура

- •Энергетические процессы в последовательном колебательном контуре

- •Входные характеристики

- •Передаточные характеристики

- •Избирательные свойства последовательного колебательного контура

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 3.3. Параллельный колебательный контур

- •Схемы замещения

- •Параллельный колебательный контур основного вида

- •Параллельный колебательный контур с разделенной индуктивностью

- •Параллельный колебательный контур с разделенной емкостью

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 3.4. Связанные колебательные контуры

- •Общие сведения

- •Схемы замещения

- •Настройка связанных контуров

- •Частотные характеристики

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Общие сведения

- •Методы, основанные на непосредственном применении законов Кирхгофа

- •Метод контурных токов

- •Метод узловых напряжений

- •Формирование уравнений электрического равновесия цепей с зависимыми источниками

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 4.2. Основные теоремы теории цепей

- •Принцип наложения

- •Теорема взаимности

- •Теорема компенсации

- •Автономные и неавтономные двухполюсники

- •Теорема об эквивалентном источнике

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 4.3. Метод сигнальных графов

- •Общие сведения

- •Преобразования сигнальных графов

- •Применение сигнальных графов к анализу цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 5. Нелинейные резистивные цепи

- •Модуль 5.1. Постановка задачи анализа нелинейных резистивных цепей

- •Вводные замечания

- •Нелинейные резистивные элементы

- •Уравнения электрического равновесия нелинейных резистивных цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 5.2. Графические методы анализа нелинейных резистивных цепей

- •Простейшие преобразования нелинейных резистивных цепей

- •Определение рабочих точек нелинейных резистивных элементов

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Задача аппроксимации

- •Выбор аппроксимирующей функции

- •Определение коэффициентов аппроксимирующей функции

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Нелинейное сопротивление при гармоническом воздействии

- •Понятие о режимах малого и большого сигнала

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 6. Методы анализа переходных процессов в линейных цепях с сосредоточенными параметрами

- •Модуль 6.1. Задача анализа переходных процессов

- •Возникновение переходных процессов. Понятие о коммутации

- •Законы коммутации

- •Общий подход к анализу переходных процессов

- •Определение порядка сложности цепи

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 6.2. Классический метод анализа переходных процессов

- •Свободные и вынужденные составляющие токов и напряжений

- •Порядок анализа переходных процессов классическим методом

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 6.3. Операторный метод анализа переходных процессов

- •Преобразование Лапласа и его применение к решению дифференциальных уравнений

- •Порядок анализа переходных процессов операторным методом

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 6.4. Операторные характеристики линейных цепей

- •Реакция цепи на экспоненциальное воздействие

- •Понятие об операторных характеристиках

- •Методы определения операторных характеристик

- •Дифференцирующие и интегрирующие цепи

- •Вопросы для самопроверки

- •Единичные функции и их свойства

- •Переходная и импульсная характеристики линейных цепей

- •Методы определения временных характеристик

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Определение реакции цепи на произвольное внешнее воздействие

- •Определение реакции цепи на произвольное внешнее воздействие по ее переходной характеристике

- •Определение реакции цепи на произвольное внешнее воздействие по ее импульсной характеристике

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 7. Основы теории четырехполюсников и многополюсников

- •Модуль 7.1. Многополюсники и цепи с многополюсными элементами

- •Задача анализа цепей с многополюсными элементами

- •Классификация и схемы включения многополюсников

- •Основные уравнения и первичные параметры линейных неавтономных многополюсников

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Классификация проходных четырехполюсников

- •Основные уравнения и первичные параметры неавтономных проходных четырехполюсников

- •Методы определения первичных параметров неавтономных проходных четырехполюсников

- •Первичные параметры составных четырехполюсников

- •Схемы замещения неавтономных проходных четырехполюсников

- •Автономные проходные четырехполюсники

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Характеристические постоянные передачи неавтономного проходного четырехполюсника

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 7.4. Невзаимные проходные четырехполюсники

- •Идеальные усилители напряжения и тока

- •Однонаправленные цепи и цепи с обратной связью

- •Идеальные операционные усилители

- •Преобразователи сопротивления

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 7.5. Электрические фильтры

- •Классификация электрических фильтров

- •Реактивные фильтры

- •Активные фильтры

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 8. Цепи с распределенными параметрами

- •Модуль 8.1. Задача анализа цепей с распределенными параметрами

- •Общие сведения

- •Общее решение дифференциальных уравнений длинной линии

- •Вопросы для самопроверки

- •Волновые процессы в однородной длинной линии

- •Режим стоячих волн

- •Режим смешанных волн

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Проходной четырехполюсник с распределенными параметрами

- •Входное сопротивление отрезка однородной длинной линии

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Распределение напряжения и тока в однородной линии без потерь при произвольном внешнем воздействии

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 8.5. Цепи с распределенными параметрами специальных типов

- •Резистивные линии

- •Неоднородные линии

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Ответы

- •Книга 9. Синтез электрических цепей

- •Модуль 9.1. Задача синтеза линейных электрических цепей

- •Понятие физической реализуемости

- •Основные этапы синтеза цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Понятие о положительных вещественных функциях

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 9.3. Методы реализации реактивных двухполюсников

- •Методы выделения простейших составляющих (метод Фостера)

- •Метод разложения в цепную дробь (метод Кауэра)

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 9.4. Основы синтеза линейных пассивных четырехполюсников

- •Задача синтеза четырехполюсников

- •Методы реализации пассивных четырехполюсников

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 10. Методы автоматизированного анализа цепей

- •Модуль 10.1. Задача автоматизированного анализа цепей

- •Понятие о ручных и машинных методах анализа цепей

- •Общие представления о программах машинного анализа цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Топологические матрицы и топологические уравнения

- •Свойства топологических матриц

- •Компонентные матрицы и компонентные уравнения

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Методы узловых напряжений и контурных токов

- •Метод переменных состояния

- •Формирование уравнений состояния в матричной форме

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 10.4. Особенности современных программ автоматизированного анализа цепей

- •Выбор методов формирования уравнений электрического равновесия. Понятие о поколениях программ автоматизированного анализа цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Ответы

- •Заключение

- •Приложения

- •Приложение 1. Таблица оригиналов и изображений по Лапласу

- •Приложение 2. Основные уравнения проходных четырёхполюсников

- •Приложение 3. Соотношения между первичными параметрами проходных четырехполюсников

- •Приложение 5. Соотношения между первичными параметрами взаимных и симметричных четырехполюсников

- •Приложение 6. Приставки для образования кратных и дольных единиц

- •Приложение 7. Инструкция для работы с Самоучителем по курсу «Основы теории цепей»

- •Список литературы

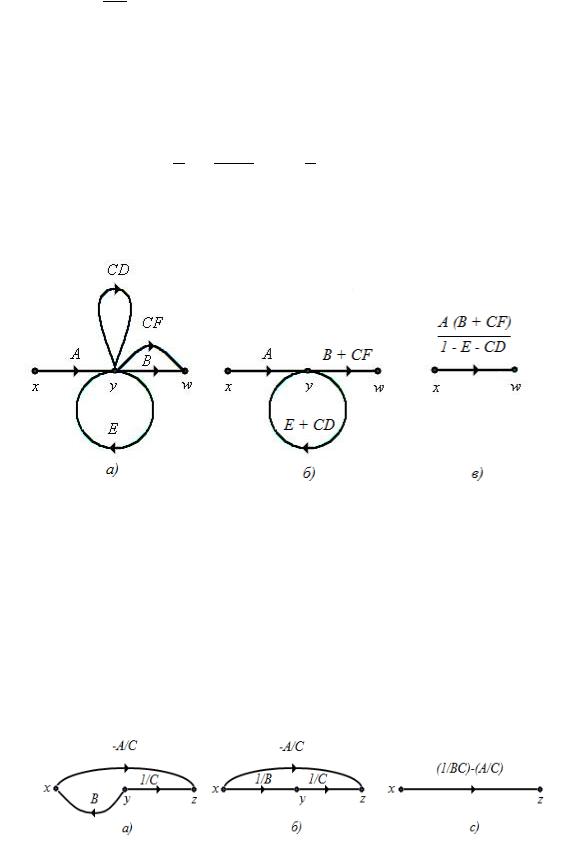

Рис. Т4.50

4.55. Найдите ток цепи, рассмотренной в предыдущей задаче, преобразуя сигнальный граф контурных уравнений в конечный.

4.56р. Определите ток цепи, рассмотренной в задаче 4.54р, используя граф уравнений для токов ветвей и формулу Мейсона. Параметры элементов цепи:

R |

1 |

= |

R |

2 |

= 200 Ом; |

R |

3 |

= R |

4 |

= 500 Ом; = 1 В; = 2 B; |

; |

S |

= 0,1 См. |

|

|

|

|

4.57. Определите ток |

цепи рис. Т4.51, применив: а) сигнальный граф урав |

||||||||||

нений, составленных по методу контурных токов; б) сигнальный граф уравнений,

составленных по |

|

методу |

узловых напряжений. |

Параметры |

элементов цепи: |

||||||||||||||||

R |

1 |

= |

R |

2 = 10 кОм; |

R |

3 = 0,2 кОм; |

R |

4 |

= 0,5 кОм; |

R |

5 |

= 1 кОм; |

R |

6 |

= 4 кОм; |

С |

= 5 мкФ; |

||||

|

|

= 10 мкА; |

; β = 50; |

ω |

= 103 |

рад/с. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

Рис. Т4.51

Решения и методические указания

4.41м. Преобразуем систему уравнений к причинно следственной форме, раз решив каждое уравнение относительно одной из переменных, различных для каж дого уравнения:

393

; |

|

|

|

; |

; |

. |

. |

(1) |

|

|

|||||||

|

|

|

|

; |

; |

(2) |

Первой системе уравнений соответствует граф, изображенный на рис. Т4.44, второй — на рис. Т4.47.

Преобразования уравнений могут осуществляться различными способами. На пример, первую систему уравнений можно представить в таком виде

1 |

; |

1 |

; |

. |

Разным по форме системам уравнений соответствуют различные сигнальные гра фы, но все они соответствуют одной исходной системе уравнений.

Рис. Т4.52

4.43р. Исключаем промежуточный узел z (рис. Т4.52, а), объединяем параллель ные ветви и петли (рис. Т4.52, 6), устраняем петлю (рис. Т4.52, в). Передача конечно го графа w/x = A(B + CF)/(1 – E – CD).

4.44р. Инвертируя ветвь с передачей С, получаем граф, приведенный на рис. Т4.53, а. Инвертируя ветвь с передачей В преобразованного графа, получаем граф, показанный на рис. Т4.53, б, который непосредственно преобразовывается в конеч ный (рис. Т4.53, в).

Рис. Т4.53

394

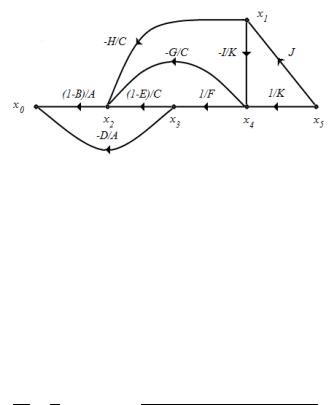

4.46м. Одним из путей решения задачи является последовательное инвертиро вание ветвей А, С, F, К (рис. Т4.54), исключение промежуточных узлов и определение передачи от узла х5 к узлу х0

|

4.48р. |

|

|

|

Рис. Т4.54 |

|

х |

0 |

к узлу |

|

х |

4 |

с передачами |

P |

1 |

= |

AF |

||||||||||||

P |

BG P |

Данный граф имеет три пути от истока |

|

|

|

|

|

, |

|||||||||||||||||||||

2 = |

, 3 = |

CEG |

и два несоприкасающихсяi контураi j |

с передачами |

L |

1 = |

D L |

2 |

= |

EGH |

. Оп |

||||||||||||||||||

|

|

, |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

ределитель сигнального графа |

= 1 |

– |

Σ L +Σ L L |

= 1 – |

L |

1 – |

L |

2 + |

L |

1 |

L |

2 |

= 1 – |

D |

– |

EGH |

+ |

||||||||||||

DEGH |

|

|

|

|

|

1 |

= 1, так как его касаются оба кон |

||||||||||||||||||||||

|

. Алгебраическое дополнение первого пути |

||||||||||||||||||||||||||||

тура. Алгебраические дополнения второго и третьего путей |

|

2 = |

3 = 1 – |

L |

1 |

= 1 – |

D |

||||||||||||||||||||||

|

|

, |

|||||||||||||||||||||||||||

так как эти пути касаются только второго контура. Согласно общей формуле пере дача графа

1 |

∆ |

1 |

∆ |

1 |

4.54р. Уравнения электрического равновесия данной цепи, полученные мето дом токов ветвей, имеют вид

0;

0;

0;

;

,

где |

– ток источника тока, эквивалентного заданному. |

Приведем данную систему уравнений к причинно следственной форме:

;

;

;

395

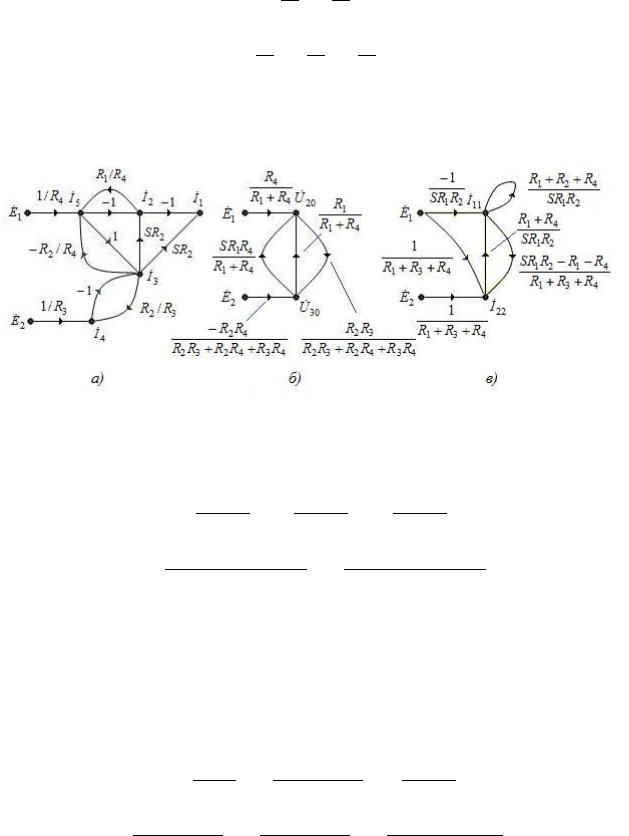

Сигналь ный граф содержит пять узлов, соответствующих неизвестным токам

, , , , и два узла, соответствующие источникам ЭДС |

а |

(рис. Т4.55, ). |

Рис. Т4.55

Узловые уравнен ия цепи, приведенные к причинно следственной форме, и ме ют такой вид:

Сигналь ный граф узловых уравнений цепи со держит два узла, соответствую щих источникам ЭДС, и два узла, соответст вующих неизвестным узлов ым напря же ниям (рис. Т4.55, б).

Контурные уравнения цепи после замены источника тока, управляемого на пря жением, источнико м напряжения, управляемым током, и приведени я к прич ин но следственн ой форме принимают следующий вид:

где

396

Сигнальный граф контурных уравнений цепи содержит два узла, соответст вующих неизвестным контурным токам, и, как и в предыдущих случаях, два узла, со ответствующих источникам ЭДС (рис. Т4.55, в).

4.56р. Используя принцип наложения и формулу Мейсона, запишем выражение

для искомого тока |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

, |

где первое слагаемое соответствует току |

|||||||||||||||||||

|

|

|

= 0. |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

при = 0, а второе – при |

|

|

|

|

|

а |

) имеет четыре контура с передачами |

L |

1 = – |

|||||||||||||||||||||||||

R |

RГраф токов ветвей |

(рис. Т4.55, |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

1/ |

4; |

L |

2 = – |

R |

2/ |

R |

4; |

L |

3 = |

S R |

R |

1/ |

R |

4; |

L |

4 = – |

R |

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

2/ 3, причем толькоLпервый и четвертый |

|||||||||||||||||||||||

контуры не соприкасаются. Определитель графа = 1 – 1 – |

L |

L |

3 –R |

L |

4 + |

L |

L |

4. От |

||||||||||||||||||||||||||

Р2 – |

|

|

1 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||

истока |

|

|

к узлу |

|

графа проходит только один путь с передачей |

|

1 = 1/ |

4. Этот путь |

||||||||||||||||||||||||||

касается всех контуров: |

|

1 = 1. Oт истока |

к узлу проходит также один путь с пе |

|||||||||||||||||||||||||||||||

редачей |

Р |

|

|

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

L |

1. Подставив выра |

|||||||||||

|

2= – 1/ |

3, который не касается одного контура: 2 = 1 – |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

жения для путей, алгебраических дополнений путей и определителя в исходное ра венство, получим

1

0,638·10 A.

1

397