- •Аннотация

- •Оглавление

- •Дорогие читатели!

- •Предисловие

- •Введение

- •Книга 1. Основные понятия теории цепей

- •Модуль 1.1. Основные определения

- •Электрическая цепь

- •Электрический ток

- •Напряжение

- •Электродвижущая сила

- •Мощность и энергия

- •Схема электрической цепи

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 1.2. Идеализированные пассивные элементы

- •Резистивный элемент

- •Емкостный элемент

- •Индуктивный элемент

- •Дуальные элементы и цепи

- •Схемы замещения реальных элементов электрических цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 1.3. Идеализированные активные элементы

- •Идеальный источник напряжения

- •Идеальный источник тока

- •Схемы замещения реальных источников

- •Управляемые источники тока и напряжения

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 1.4. Топология цепей

- •Схемы электрических цепей. Основные определения

- •Понятие о компонентных и топологических уравнениях. Законы Кирхгофа

- •Графы схем электрических цепей

- •Определение числа независимых узлов и контуров

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 1.5. Уравнения электрического равновесия цепей

- •Основные задачи теории цепей

- •Понятие об уравнениях электрического равновесия

- •Классификация электрических цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Ответы

- •Модуль 2.1. Анализ линейных цепей с источниками гармонических токов и напряжений

- •Понятие о гармонических функциях

- •Линейные операции над гармоническими функциями

- •Среднее, средневыпрямленное и действующее значения гармонических токов и напряжений

- •Дифференциальное уравнение цепи при гармоническом воздействии

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 2.2. Метод комплексных амплитуд

- •Понятие о символических методах

- •Комплексные числа и основные операции над ними

- •Операции над комплексными изображениями гармонических функций

- •Комплексные сопротивление и проводимость пассивного участка цепи

- •Порядок анализа цепи методом комплексных амплитуд

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 2.3. Идеализированные пассивные элементы при гармоническом воздействии

- •Резистивный элемент

- •Емкостный элемент

- •Индуктивный элемент

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Делители напряжения и тока

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Мгновенная мощность пассивного двухполюсник

- •Активная, реактивная, полная и комплексная мощности

- •Баланс мощностей

- •Коэффициент мощности

- •Согласование источника энергии с нагрузкой

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 2.6. Преобразования электрических цепей

- •Понятие об эквивалентных преобразованиях

- •Участки цепей с последовательным соединением элементов

- •Участки цепей с параллельным соединением элементов

- •Участки цепей со смешанным соединением элементов

- •Эквивалентное преобразование треугольника сопротивлений в звезду и обратное преобразование

- •Комплексные схемы замещения источников энергии

- •Перенос источников

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 2.7. Цепи с взаимной индуктивностью

- •Понятие о взаимной индуктивности

- •Понятие об одноименных зажимах

- •Коэффициент связи между индуктивными катушками

- •Цепи с взаимной индуктивностью при гармоническом воздействии

- •Понятие о линейных трансформаторах

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 3. Частотные характеристики и резонансные явления

- •Понятие о комплексных частотных характеристиках

- •Комплексные частотные характеристики цепей с одним реактивным элементом

- •Понятие о резонансе в электрических цепях

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 3.2. Последовательный колебательный контур

- •Cхемы замещения и параметры элементов контура

- •Энергетические процессы в последовательном колебательном контуре

- •Входные характеристики

- •Передаточные характеристики

- •Избирательные свойства последовательного колебательного контура

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 3.3. Параллельный колебательный контур

- •Схемы замещения

- •Параллельный колебательный контур основного вида

- •Параллельный колебательный контур с разделенной индуктивностью

- •Параллельный колебательный контур с разделенной емкостью

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 3.4. Связанные колебательные контуры

- •Общие сведения

- •Схемы замещения

- •Настройка связанных контуров

- •Частотные характеристики

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Общие сведения

- •Методы, основанные на непосредственном применении законов Кирхгофа

- •Метод контурных токов

- •Метод узловых напряжений

- •Формирование уравнений электрического равновесия цепей с зависимыми источниками

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 4.2. Основные теоремы теории цепей

- •Принцип наложения

- •Теорема взаимности

- •Теорема компенсации

- •Автономные и неавтономные двухполюсники

- •Теорема об эквивалентном источнике

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 4.3. Метод сигнальных графов

- •Общие сведения

- •Преобразования сигнальных графов

- •Применение сигнальных графов к анализу цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 5. Нелинейные резистивные цепи

- •Модуль 5.1. Постановка задачи анализа нелинейных резистивных цепей

- •Вводные замечания

- •Нелинейные резистивные элементы

- •Уравнения электрического равновесия нелинейных резистивных цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 5.2. Графические методы анализа нелинейных резистивных цепей

- •Простейшие преобразования нелинейных резистивных цепей

- •Определение рабочих точек нелинейных резистивных элементов

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Задача аппроксимации

- •Выбор аппроксимирующей функции

- •Определение коэффициентов аппроксимирующей функции

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Нелинейное сопротивление при гармоническом воздействии

- •Понятие о режимах малого и большого сигнала

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 6. Методы анализа переходных процессов в линейных цепях с сосредоточенными параметрами

- •Модуль 6.1. Задача анализа переходных процессов

- •Возникновение переходных процессов. Понятие о коммутации

- •Законы коммутации

- •Общий подход к анализу переходных процессов

- •Определение порядка сложности цепи

- •Вопросы для самопроверки

- •Модуль 6.2. Классический метод анализа переходных процессов

- •Свободные и вынужденные составляющие токов и напряжений

- •Порядок анализа переходных процессов классическим методом

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 6.3. Операторный метод анализа переходных процессов

- •Преобразование Лапласа и его применение к решению дифференциальных уравнений

- •Порядок анализа переходных процессов операторным методом

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 6.4. Операторные характеристики линейных цепей

- •Реакция цепи на экспоненциальное воздействие

- •Понятие об операторных характеристиках

- •Методы определения операторных характеристик

- •Дифференцирующие и интегрирующие цепи

- •Вопросы для самопроверки

- •Единичные функции и их свойства

- •Переходная и импульсная характеристики линейных цепей

- •Методы определения временных характеристик

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Определение реакции цепи на произвольное внешнее воздействие

- •Определение реакции цепи на произвольное внешнее воздействие по ее переходной характеристике

- •Определение реакции цепи на произвольное внешнее воздействие по ее импульсной характеристике

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 7. Основы теории четырехполюсников и многополюсников

- •Модуль 7.1. Многополюсники и цепи с многополюсными элементами

- •Задача анализа цепей с многополюсными элементами

- •Классификация и схемы включения многополюсников

- •Основные уравнения и первичные параметры линейных неавтономных многополюсников

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Классификация проходных четырехполюсников

- •Основные уравнения и первичные параметры неавтономных проходных четырехполюсников

- •Методы определения первичных параметров неавтономных проходных четырехполюсников

- •Первичные параметры составных четырехполюсников

- •Схемы замещения неавтономных проходных четырехполюсников

- •Автономные проходные четырехполюсники

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Характеристические постоянные передачи неавтономного проходного четырехполюсника

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 7.4. Невзаимные проходные четырехполюсники

- •Идеальные усилители напряжения и тока

- •Однонаправленные цепи и цепи с обратной связью

- •Идеальные операционные усилители

- •Преобразователи сопротивления

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 7.5. Электрические фильтры

- •Классификация электрических фильтров

- •Реактивные фильтры

- •Активные фильтры

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 8. Цепи с распределенными параметрами

- •Модуль 8.1. Задача анализа цепей с распределенными параметрами

- •Общие сведения

- •Общее решение дифференциальных уравнений длинной линии

- •Вопросы для самопроверки

- •Волновые процессы в однородной длинной линии

- •Режим стоячих волн

- •Режим смешанных волн

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Проходной четырехполюсник с распределенными параметрами

- •Входное сопротивление отрезка однородной длинной линии

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Распределение напряжения и тока в однородной линии без потерь при произвольном внешнем воздействии

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Модуль 8.5. Цепи с распределенными параметрами специальных типов

- •Резистивные линии

- •Неоднородные линии

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Ответы

- •Книга 9. Синтез электрических цепей

- •Модуль 9.1. Задача синтеза линейных электрических цепей

- •Понятие физической реализуемости

- •Основные этапы синтеза цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Понятие о положительных вещественных функциях

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 9.3. Методы реализации реактивных двухполюсников

- •Методы выделения простейших составляющих (метод Фостера)

- •Метод разложения в цепную дробь (метод Кауэра)

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 9.4. Основы синтеза линейных пассивных четырехполюсников

- •Задача синтеза четырехполюсников

- •Методы реализации пассивных четырехполюсников

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Ответы

- •Книга 10. Методы автоматизированного анализа цепей

- •Модуль 10.1. Задача автоматизированного анализа цепей

- •Понятие о ручных и машинных методах анализа цепей

- •Общие представления о программах машинного анализа цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Топологические матрицы и топологические уравнения

- •Свойства топологических матриц

- •Компонентные матрицы и компонентные уравнения

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Методы узловых напряжений и контурных токов

- •Метод переменных состояния

- •Формирование уравнений состояния в матричной форме

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи

- •Решения и методические указания

- •Модуль 10.4. Особенности современных программ автоматизированного анализа цепей

- •Выбор методов формирования уравнений электрического равновесия. Понятие о поколениях программ автоматизированного анализа цепей

- •Вопросы для самопроверки

- •Ответы

- •Заключение

- •Приложения

- •Приложение 1. Таблица оригиналов и изображений по Лапласу

- •Приложение 2. Основные уравнения проходных четырёхполюсников

- •Приложение 3. Соотношения между первичными параметрами проходных четырехполюсников

- •Приложение 5. Соотношения между первичными параметрами взаимных и симметричных четырехполюсников

- •Приложение 6. Приставки для образования кратных и дольных единиц

- •Приложение 7. Инструкция для работы с Самоучителем по курсу «Основы теории цепей»

- •Список литературы

Модуль 2.7. Цепи с взаимной индуктивностью

Цель модуля: освоение методов анализа и изучение основных свойств элек трических цепей со связанными индуктивностями.

Понятие о взаимной индуктивности

Две или более индуктивных катушек называются связанными, если измене ние тока одной из катушек вызывает появление ЭДС в остальных катушках. Напом ним, что явление наведения ЭДС в какой либо индуктивной катушке при изменении тока другой катушки называется взаимоиндукцией, а наведенная ЭДС — ЭДС

взаимоиндукции.

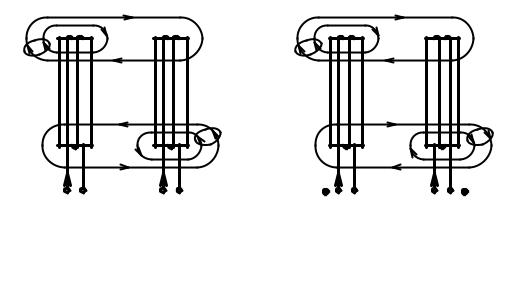

Рассмотрим две индуктивные катушки, расположенные таким образом, что магнитный поток, вызванный током одной из катушек, пронизывает витки другой катушки (рис. 2.50). Пусть i1 и i2 — токи первой и второй катушек; Φ11 и Φ22— маг нитные потоки самоиндукции этих катушек, т. е. магнитные потоки, пронизы вающие каждую из катушек и вызванные протекающим по ней током. Часть маг нитного потока самоиндукции первой катушки Ф21, которая пронизывает витки второй катушки, называют потоком взаимоиндукции второй катушки. Часть маг нитного потока самоиндукции первой катушки ФS1, которая не пронизывает витки второй катушки, называют магнитным потоком рассеяния первой катушки, часть магнитного потока самоиндукции второй катушки Ф12, которая пронизывает витки первой,— потоком взаимоиндукции первой катушки, а часть магнитного потока самоиндукции второй катушки ФS2 которая пронизывает только витки второй ка тушки,— потоком рассеяния второй катушки (на рис. 2.50 изображено только по одной силовой линии каждого из магнитных потоков). Таким образом, магнитный поток самоиндукции каждой катушки содержит по две составляющие:

; |

. |

2.156 |

Полный магнитный поток, пронизывающий каждую из катушек, складывается из

Рис. 2.50. Связанные катушки индуктивности: а — согласное включение; б — встречное включение

192

магнитных потоков самоиндукции и взаимоиндукции:

;. 2.157

Потокосцепление каждой из катушек так же, как и магнитный поток, имеет две составляющие — потокосцепление самоиндукции Ψ11 и Ψ22 и потокосцепление взаимоиндукции Ψ21 и Ψ12 :

; |

. |

2.158 |

Когда все витки каждой катушки пронизываются одинаковыми магнитными потоками, выражения (2.158) могут быть записаны следующим образом:

;

, 2.159

где N1, N2 — число витков первой и второй катушек.

Знак плюс в выражениях (2.157) — (2.159) берется в том случае, когда магнит ные потоки самоиндукции и взаимоиндукции каждой катушки совпадают по на правлению (предполагается, что катушки расположены соосно). Такое включение катушек индуктивности называется согласным (рис. 2.50, а). Знак минус в выраже ниях (2.157) —(2.159) ставят в том случае, когда магнитные потоки самоиндукции и взаимоиндукции имеют противоположные направления. Такое включение катушек называют встречным(рис. 2.50, б).

В соответствии с законом электромагнитной индукции (1.19) и с учетом (2.158), ЭДС, наводимые в каждой из связанных катушек индуктивности, включают по две составляющие:

d |

d |

d |

; |

|

|

d |

d |

d |

|

||

d |

d |

d |

|

. |

2.160 |

d |

d |

d |

|

||

Первое слагаемое в выражениях (2.160) представляет собой ЭДС самоиндукции, второе — ЭДС взаимоиндукции. Преобразуем выражения (2.160), формально умно жив и разделив каждое из слагаемых на di1 или di2:

d |

d |

d |

d |

; |

|

|

d |

d |

d |

d |

|

||

d |

d |

d |

d |

|

. |

2.161 |

d |

d |

d |

d |

|

||

В индуктивных катушках без ферромагнитных сердечников магнитные потоки самоиндукции и взаимоиндукции пропорциональны вызывающим их токам, поэто му производные потокосцеплений по токам могут быть заменены отношением со

193

ответствующих величин. Индуктивность каждой катушки L1 или L2 есть отношение потокосцепления самоиндукции к вызвавшему его току:

|

|

d |

|

|

|

|

|

|

; |

d |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

. |

2.162 |

|

|

|

d |

|

|

|

|

|

|

d |

М |

и |

М |

|

|

||||||||

Взаимные индуктивности между катушками |

12 |

21 |

— это отношение пото |

|||||||||||||||||||

косцепления взаимоиндукции к вызвавшему его току: |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

d |

|

|

|

|

|

; |

|

d |

|

|

|

|

|

|

|

|

. |

|

2.163 |

||

|

d |

|

|

|

|

d |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

Связанные индуктивные катушки, у которых потоки самоиндукции и взаимо индукции пропорциональны вызвавшим их токам и, следовательно, величины L1, L2,

М12 и М21 не зависят от i1 и i2, называются катушками с линейной индуктивно стью. Для них всегда выполняется условие Ψ12/i2=Ψ21/i1 , поэтому

. 2.164

Взаимную индуктивность выражают в генри (Гн). С учетом введенных обозна чений (2.161) — (2.164) ЭДС, наводимые в каждой катушке:

d |

d |

; |

d |

d |

|

d |

d |

. |

d |

d |

Переходя от ЭДС к напряжениям на зажимах связанных индуктивных катушек, окончательно получаем

d |

d |

; |

|

|

d |

d |

|

||

d |

d |

|

. |

2.165 |

d |

d |

|

||

В теории электрических цепей исследование реальных элементов — связанных индуктивных катушек — заменяют рассмотрением их упрощенных моделей — свя занных индуктивностей. Связанные индуктивности представляют собой идеали зированные элементы, отражающие основные явления, которые присущи связан ным индуктивным катушкам: самоиндукцию и взаимоиндукцию, или, в конечном счете, явление запасания энергии в магнитном поле. В связанных индуктивностях не происходит запасания энергии в электрическом поле или преобразования ее в другие виды энергии, что всегда в той или иной мере имеет место в реальных эле ментах.

Зависимость между токами и напряжениями на зажимах связанных индуктив ностей определяется выражениями (2.165). Если цепь содержит n связанных индук

194

тивностей, то зависимость между токами и напряжениями на их зажимах определя ется системой уравнений

d |

d |

d |

; |

|

|||

d |

|

d |

|

d |

|

||

d |

d |

d |

|

; |

|||

|

d |

d |

|

d |

|

||

. . . . . . . . . . . . . . . |

|

d |

2.166 |

||||

d |

d |

|

|

, |

|||

|

d |

|

d |

|

d |

|

|

где Мij = Мji — взаимная индуктивность между i й и j й связанными индуктив ностями.

Уравнения (2.165), (2.166) следует рассматривать как компонентные уравне ния ветвей, содержащих связанные индуктивности.

Понятие об одноименных зажимах

При анализе цепей с взаимной индуктивностью возникает вопрос, каким обра зом (согласно или встречно) включены рассматриваемые индуктивные катушки для выбранных условных положительных направлениях токов и, в соответствии с этим, какой знак (плюс или минус) необходимо использовать в выражениях (2.165), (2.166). Если конструкции индуктивных катушек, в частности направления их на мотки, известны, а направления токов заданы, то для выбора знака в выражениях

(2.165), (2.166) или (2.157) — (2.161) достаточно, воспользовавшись правилом бу равчика (правоходового винта), определить направления магнитных потоков само индукции каждой из катушек. Например, применяя правило буравчика, устанавли ваем, что у катушек, изображенных на рис 2.50, а, направления магнитных потоков самоиндукции и взаимоиндукции у каждой катушки одинаковы, а у катушек, изо браженных на рис. 2.50, б,— противоположны.

В то же время условные графические обозначения индуктивных катушек, ис пользуемые на принципиальных электрических схемах цепей с взаимной индук тивностью, не отражают особенностей их конструкции. Для выяснения, является ли данное включение катушек согласным или встречным, вводят понятие одноимен ных зажимов связанных индуктивных катушек.

Одноименными зажимами двух связанных индуктивных катушек называется пара зажимов, выбранных таким образом, что при одинаковых относительно этих зажимов направлениях токов катушек магнитные потоки самоиндукции и взаимо индукции в каждой из них суммируются. Одноименные зажимы индуктивных кату шек помечают одинаковыми значками (буквами н и к, точками, звездочками, тре угольниками и т. п.), проставляемыми в непосредственной близости к соответст вующим зажимам. Так, на рис. 2.50, а звездочками отмечены одноименные зажимы 1 и 2. Вторую пару одноименных зажимов этих катушек образуют зажимы 1’ и 2’, спе

195