- •Оглавление

- •Раздел I. Общая ихтиопатология..........................................................18

- •Глава 1. Основы обшей патологии (е. Б. Евдокимова).....................................18

- •Глава 2. Основы общей паразитологии (ю. А. Стрелков)................................49

- •Глава 3. Основы общей эпизоотологии (н. А. Головина)................................60

- •Раздел II. Частная ихтиопатология....................................................95

- •Глава 5. Вирусные болезни (н. А. Головина)....................................................96

- •Глава 6. Бактериальные болезни рыб (л. Н. Юхименко)...............................134

- •Глава 7. Микозы (н. А. Головина)....................................................................173

- •Глава 8. Инвазионные болезни..........................................................................187

- •Глава 9. Незаразные болезни.............................................................................377

- •Раздел III. Рыбы как переносчики возбудителей болезней человека и животных.............................................................................408

- •Глава 10. Рыбы — переносчики опасных бактерий и токсинов (л. Н. Юхименко)……………………………………………………………………...408

- •Глава 11. Рыбы — переносчики возбудители гельминтозов человека и животных (ю. А. Стрелков)...............................................................................415

- •Введение

- •Раздел I общая ихтиопатология

- •Глава 1 основы общей патологии

- •1.1. Болезнь

- •1.2. Диагностика болезней

- •1.3. Основные патологические процессы

- •1.3.1. Нарушения обмена веществ

- •1.3.2. Расстройства кровообращения и основные патологические изменения крови

- •1.3.3.Опухоли

- •1.3.4. Некроз

- •1.4. Защитные реакции организма

- •1.4.1. Иммунитет

- •1.4.2. Воспаление

- •1.4.3. Гипертрофия

- •1.4.4. Регенерация

- •1.4.5. Инкапсуляция

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 2 основы общей паразитологии

- •2.1. Циклы развития паразитов

- •2.2. Регуляция и устойчивость систем паразит-хозяин

- •2.3. Роль паразитов в водных экосистемах

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 3 основы общей эпизоотологии

- •3.1. Проявление эпизоотического процесса, возникновение и течение эпизоотии

- •3.2. Источники, механизмы и факторы передачи болезни

- •3.3. Динамика эпизоотии

- •3.4. Понятие о природном очаге заболеваний

- •3.5. Особенности формирования очагов заразных болезней в аквакультуре

- •3.6. Стресс и болезни рыб

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.1. Профилактические мероприятия

- •4.1.1. Санитарно-профилактические требования при проектировании и строительстве рыбоводных хозяйств

- •4.1.2. Профилактические мероприятия на рыбоводных предприятиях по производству и выращиванию рыб

- •1. Дезинфектанты, применяемые в аквакультуре

- •Профилактика заболеваний в озерных рыбоводных хозяйствах

- •Иммунопрофилактика

- •4.2. Терапевтические мероприятия

- •4.2.1. Лечебно-профилактическая обработка икры при ее инкубации

- •4.2.2. Организация противопаразитарных обработок рыбы

- •4.2.3. Лечебное кормление рыбы

- •4.2.4. Инъекционный метод введения лечебных препаратов

- •4.3. Методы оценки ущерба от болезней рыб,

- •4.3.2. Определение затрат на противоэпизоотические мероприятия

- •4.3.3. Расчет стоимости израсходованных лечебных препаратов

- •4.3.4. Определение экономической эффективности проводимых лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий

- •Раздел II. Частная ихтиопатология

- •Глава 5. Вирусные болезни

- •5.1. Вирусная геморрагическая септицемия

- •5.2. Инфекционный некроз гемопоэтической ткани

- •5.3. Весенняя виремия карпа

- •5.4. Инфекционный некроз поджелудочной железы

- •5.5. Оспа карпа

- •5.6. Герпесвирусное заболевание канального сома

- •5.7. Герпесвирусные инфекции лососевых

- •5.8. Вирусные болезни осетровых

- •5.9. Лимфоцистис

- •5.10. Вирусный некроз эритроцитов

- •5.11. Синдром эритроцитарных телец-включений

- •5.12. Болезнь поджелудочной железы атлантического лосося

- •5.13. Инфекционная анемия атлантического лосося

- •5.14. Дерматофибросаркома судака

- •5.15. Стоматопапиллома угрей

- •5.16. Эпидермальная папиллома сома

- •5.17. Папилломатоз атлантического лосося

- •5.18. Язвенный некроз кожи лососевых

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 6. Бактериальные болезни рыб

- •6.1. Болезни, вызываемые грамотрицательными оксидазоположительными бактериями

- •6.1.1. Фурункулез

- •6.1.2. Эритродерматит карпа

- •6.1.3. Аэромоноз

- •6.1.4. Псевдомоноз

- •6.1.5. Другие заболевания рыб, вызываемые аэромонадами и псевдомонадами

- •6.1.6. Вибриоз

- •6.1.7. Чума щук

- •6.2. Болезни, вызываемые энтеробактериями

- •6.2.1. Йерсиниоз

- •6.2.2. Эдвардсиеллез

- •6.2.3. Протеоз

- •6.2.4. Бактериальная геморрагическая септицемия

- •6.3. Болезни, вызываемые миксобактериями

- •6.3.1. Флексибактериоз

- •6.3.2. Бактериальная холодноводная болезнь

- •6.3.3. Бактериальная жаберная болезнь

- •6.3.4. Солоноватоводный миксобактериоз

- •6.4. Болезни, вызываемые грамположительными бактериями

- •6.4.1. Бактериальная почечная болезнь

- •6.4.2. Микобактериоз

- •6.4.3. Стрептококкоз

- •6.5. Эпителиоцистоз (мукофилез)

- •Глава 7. Микозы

- •7.1. Бранхиомикоз

- •7.2. Сапролегниоз

- •7.3. Ихтиофоноз

- •7.4. Глубокий микоз

- •7. 5. Кандидомикоз

- •7.6. Размягчение оболочки икры лососевых

- •Глава 8. Инвазионные болезни

- •8.1 Протозойные болезни

- •8.1.1. Болезни, вызываемые жгутиконосцами

- •Гексамитоз

- •Ихтиободоз (костиоз)

- •Криптобиозы

- •Криптобиоз, вызываемый Cryptobia branchialis

- •Криптобиоз, вызываемый Cryptobia cyprini.

- •Криптобиоз, вызываемый Cryptobia salmositica

- •Другие жгутиконосцы, встречающиеся в крови рыб

- •Жгутиковые - паразиты морских рыб

- •Оодиниозы

- •Оодиниоз пресноводных рыб

- •Оодиниоз морских рыб

- •8.1.2. Болезни, вызываемые споровиками (тип apicomplexa)

- •Кокцидиозы

- •Кокцидиозный энтерит карпа

- •Кокцидиозный энтерит толстолобиков

- •Узелковый кокцидиоз карпа

- •Кокцидии морских рыб

- •Кокцидиоз семенников сельдевых

- •Кокцидиозы печени морских рыб

- •Кокцидиозы плавательного пузыря морских рыб

- •Гемогрегарины

- •Дермоцистидиоз

- •8.1.3. Миксоспоридиозы

- •Сфероспороз карпа, вызываемый Sphaerospora branchialis

- •Сфероспороз, вызываемый Sphaerospora renicola (воспаление плавательного пузыря карпа)

- •Хлоромиксоз (желтуха) форели

- •Миксозомоз (вертеж) форели

- •Миксозомоз лососевых рыб

- •Миксоболез толстолобиков

- •Другие миксоболезы

- •Злокачественная миксоспоридиозная анемия карпа

- •Миксоболез кефали

- •Шишечная, или бубонная, болезнь усачей

- •Заболевания, вызываемые миксоспоридиями из рода Henneguya

- •Язвенная, или бугорковая, болезнь лососевых

- •Поражение щук н. Oviperda и н. Psorospermica

- •Телоханеллез карпа

- •Шишечная болезнь, вызываемая Thelohanellus pyriformis

- •Гофереллез карпа

- •Пролиферативная почечная болезнь

- •Миксоспоридиозы морских рыб

- •8.1.4. Микроспоридиозы рыб

- •Микроспоридиозы, вызываемые представителями рода Glugea

- •Глюгеоз судака

- •Глюгеоз дальневосточных лососевых

- •Микроспоридиозы, вызываемые представителями рода Pleistophora

- •8.1.5 Болезни, вызываемые ресничными (тип ciliophora)

- •Хилодонеллез

- •Ихтиофтириоз

- •Триходиниозы

- •Сидячие инфузории

- •Balantidium ctenopharyngodoni у белого амура

- •Инфузории — паразиты морских рыб

- •Криптокарионоз

- •Бруклинеллез

- •Триходины морских рыб

- •8.1.6. Сосущие инфузории рода capriniana

- •8.2. Болезни, вызываемые кишечнополостными

- •8.2.1. Поражение икры осетровых полиподиумом

- •8.3. Гельминтозы

- •8.3.1. Моногеноидозы

- •Дактилогирозы карпа

- •Дактилогироз, вызываемый Dactylogyrus vastator

- •Дактилогироз, вызываемый Dactylogyrus extensus

- •Дактилогирозы растительноядных рыб

- •Гиродактилезы пресноводных рыб

- •Гиродактилез лососевых

- •Дискокотилез лососевых

- •Тетраонхоз сиговых

- •Моногеней морских рыб

- •Гиродактилусы морских рыб

- •Бенедениоз

- •Другие моногенеи морских рыб

- •8.3.2. Амфилиноз

- •8.3.3. Цестодозы

- •Кариофиллез

- •Триенофороз

- •Циатоцефалез

- •Ботриоцефалез

- •Лигулидозы

- •Протеоцефалез

- •Дилепидоз

- •Эуботриоз

- •Цестоды и цестодозы морских рыб

- •Личинки цестод, паразитирующие у морских рыб

- •Заболевания морских рыб, вызываемые взрослыми формами цестод

- •8.3.4. Трематодозы

- •Сангвиниколез

- •Inermis: f— взрослый паразит; 2—яйцо; 3 — мирацидий; 4 — спороцисты, редии; 5— церкарии; 6— промежуточный хозяин; 7—окончательный хозяин

- •Диплостомозы

- •Неспецифичные церкариозы

- •Постодиплостомоз

- •Ихтиокотилюроз

- •Другие трематоды пресноводных рыб

- •Трематоды морских рыб

- •Заражение морских рыб взрослыми формами трематод

- •Болезни морских рыб, вызываемые метацеркариями трематод

- •8.3.5. Акантоцефалезы

- •Метэхиноринхозы лососевых

- •Помфоринхоз

- •Скребни — паразиты морских рыб

- •Радиноринхи

- •Эхиноринхи

- •Личиночные формы скребней, паразитирующих у морских рыб

- •8.3.6. Нематодозы

- •Цистоопсиоз осетровых

- •Цистидиколоз лососевых

- •Гаркавилланоз (скрябилланоз) белого амура

- •Филометроидоз карпа

- •Ангуилликолез угрей

- •Рафидаскариоз

- •Контрацекоз осетровых

- •Нематоды — паразиты морских рыб

- •Анизакидозы

- •Филометроидесы

- •Другие нематоды морских рыб

- •8.3.7. Бделлозы

- •Акантобделлоз лососевых

- •Писциколез прудовых рыб

- •Другие пиявки, встречающиеся на рыбах

- •Пиявки — паразиты морских рыб

- •8.4. Заражение рыб личинками двустворчатых моллюсков – глохидиями

- •8.5. Крустацеозы

- •8.5.1. Болезни, вызываемые паразитическими копеподами

- •Эргазилез

- •Синэргазилез

- •Лернеоз

- •Другие паразитические веслоногие пресноводных рыб

- •8.5.2. Болезни, вызываемые паразитическими жаброхвостыми

- •Аргулез

- •8.5.3. Болезни, вызываемые паразитическими равноногими

- •Ихтиоксеноз

- •8.5.4. Паразитические ракообразные морских рыб

- •Лернеоцероз тресковых

- •Лернееникусы

- •Пеннеллы

- •Другие представители сем. Lernaeoceridae

- •Сфирион

- •Клавеллы

- •Другие представители семейства Lernaeopodidae

- •Калигиды

- •Лепеофтеирус

- •Филихтиды

- •Хондракантиды

- •Равноногие, паразитирующие у морских рыб

- •Глава 9 незаразные болезни

- •9.1. Алиментарные болезни

- •9.1.1. Болезни, вызываемые несбалансированными комбикормами

- •Болезни рыб, вызываемые кормами, несбалансированными по основным питательным веществам

- •Авитаминозы

- •Болезни, вызываемые дефицитом или избытком минеральных веществ

- •9.1.2. Болезни, вызываемые недоброкачественными кормами

- •Заболевание рыб, вызываемое продуктами окисления жира

- •Микотоксикозы

- •Афлатоксикозы

- •Трихотеценовые микотоксикозы

- •Заболевания, вызываемые токсическими веществами растительного происхождения

- •Заболевания, вызываемые комбикормами, высококонтаминированными микроорганизмами

- •9.1.3. Болезни, вызываемые несвойственной пищей Нарушение обмена веществ у белого амура

- •Дегенерация мышечной ткани кеты

- •9.2. Болезни, возникающие при ухудшении условии окружающей среды

- •9.2.1. Асфиксия

- •9.2.2. Газопузырьковая болезнь

- •9.2.3. Незаразный бранхионекроз

- •9.2.4. Токсикологические заболевания рыб, возникающие при вспышках численности синезеленых и золотистых водорослей

- •Заболевание рыб, вызываемое токсинами синезеленых водорослей

- •Заболевание рыб, вызываемое токсинами золотистой водоросли Prymnesium parvum

- •9.2.5. Миопатия, или расслоение мышц, у осетровых

- •9.2.6. Травмы

- •9.3. Функциональные болезни

- •9.3.1. Аномалии, вызываемые неблагоприятными факторами среды

- •Аномалии, связанные с нарушениями в эмбриогенезе

- •Белопятнистая болезнь личинок лососевых

- •9.3.2. Аномалии, связанные с нарушениями в работе с производителями

- •Водянка желточного мешка

- •Последствия инбридинга

- •Раздел III. Рыбы как переносчики возбудителей болезней человека и животных

- •Глава 10. Рыбы - переносчики бактерий и токсинов

- •10.1. Пищевые токсикоинфекции

- •10.2. Пищевые интоксикации

- •10.2.1. Клостридиозы

- •10.2.2. Сальмонеллез

- •10.3. Отравления альговыми токсинами

- •Глава 11 рыбы - переносчики возбудителей гельминтозов человека и животных

- •11.1. Описторхоз

- •11.2. Псевдоамфистомоз и клонорхоз

- •11.3. Другие трематодозы человека и теплокровных животных

- •11.4. Дифиллоботриоз, вызываемый diphyllobothrium latum

- •11.5. Дифиллоботриозы, вызываемые другими плероцеркоидами рода diphyllobothrium

- •11.6. Анизакидозы

- •11.7. Диоктофимоз

- •11.8. Гнатостомоз

- •11.9. Коринозомоз пушных зверей

- •Список рекомендуемой литературы

- •Предметный указатель

- •107996, Гсп-6, Москва, 1-й Рижский пер., 2

Миксозомоз лососевых рыб

Возбудитель. Заболевание вызывает Myxosoma dermatobia — паразит кожи кеты и кижуча, отмечаемый как в пресной, так и морской воде. Тканевый паразит, имеющий вегетативную форму в виде многочисленных «цист», окруженных соединительной тканью хозяина. Вегетативные формы округлые, молочно-белого цвета, локализуются в коже чешуиных кармашков и хорошо заметны.

Споры миксозом попадают в водоем после вскрытия «цист». Молодь заражается в период перехода на внешнее питание и ка-тадромной миграции как в реке, так и в предустьевых участках.

Эпизоотология. Паразит описан для кеты и кижуча в бассейне р. Амур, водоемах Камчатки и Сахалина, а также в Японии. Наиболее сильное заражение отмечено у производителей кеты (96 %) на Сахалине.

Клинические признаки и патогенез. У рыб в море и реке они проявляются по-разному. У кеты из моря цисты, локализованные в чешуиных кармашках, как правило, еще не вскрыты, чешуйки над ними поднимаются, создавая эффект ерошения чешуи. В пресной воде цисты вскрываются и на их месте чешуйки выпадают, образуется прободение кожи до мышечного слоя. Наиболее сильно поражается кожа брюшка ближе к хвостовой части.

Меры борьбы. Меры борьбы с паразитом в естественных водоемах затруднительны. Вылов и выбраковка из уловов инвазиро-ванных особей способствуют уменьшению инвазионного начала в водоеме.

Миксоболез толстолобиков

Возбудитель. У толстолобиков паразитируют 9 видов миксобо-люсов. Поражение тех или иных органов и тканей рыб миксобо-люсами зависит от вида возбудителя болезни. Myxsobolus pavlovskii паразитирует на жабрах, М. diversicapsularis — на жабрах и почках, М. dispar — на жабрах, в коже, мышцах, почках, стенках кишечника, желчного и мочевого пузырей, а также в соединительной ткани и селезенке. М. drjagini паразитирует в подкожной клетчатке, М. latus — в почках, М. phylloides — в брыжейке и почках, М. macrocapsularis — на жабрах, в брыжейке, стенках кишечника и плавательного пузыря, а также почках, селезенке и желчном пузыре, М. koi — в соединительной ткани жаберных лепестков и под-Кожной клетчатке на голове, М. haemophilus — во внутренних органах, плазме крови и подкожной клетчатке.

Специфическими видами для толстолобиков являются М. pavlovskii, М. drjagini, M. phylloides, M. haemophilus и М. latus, а другие виды миксоболюсов паразитируют у многих видов пресноводных рыб.

Для обыкновенного (белого) и пестрого толстолобиков и их гибридов наиболее опасен М. pavlovskii, который часто вызывает интенсивное поражение жабр и массовую гибель рыб. Наиболее чувствителен к заражению им пестрый толстолобик.

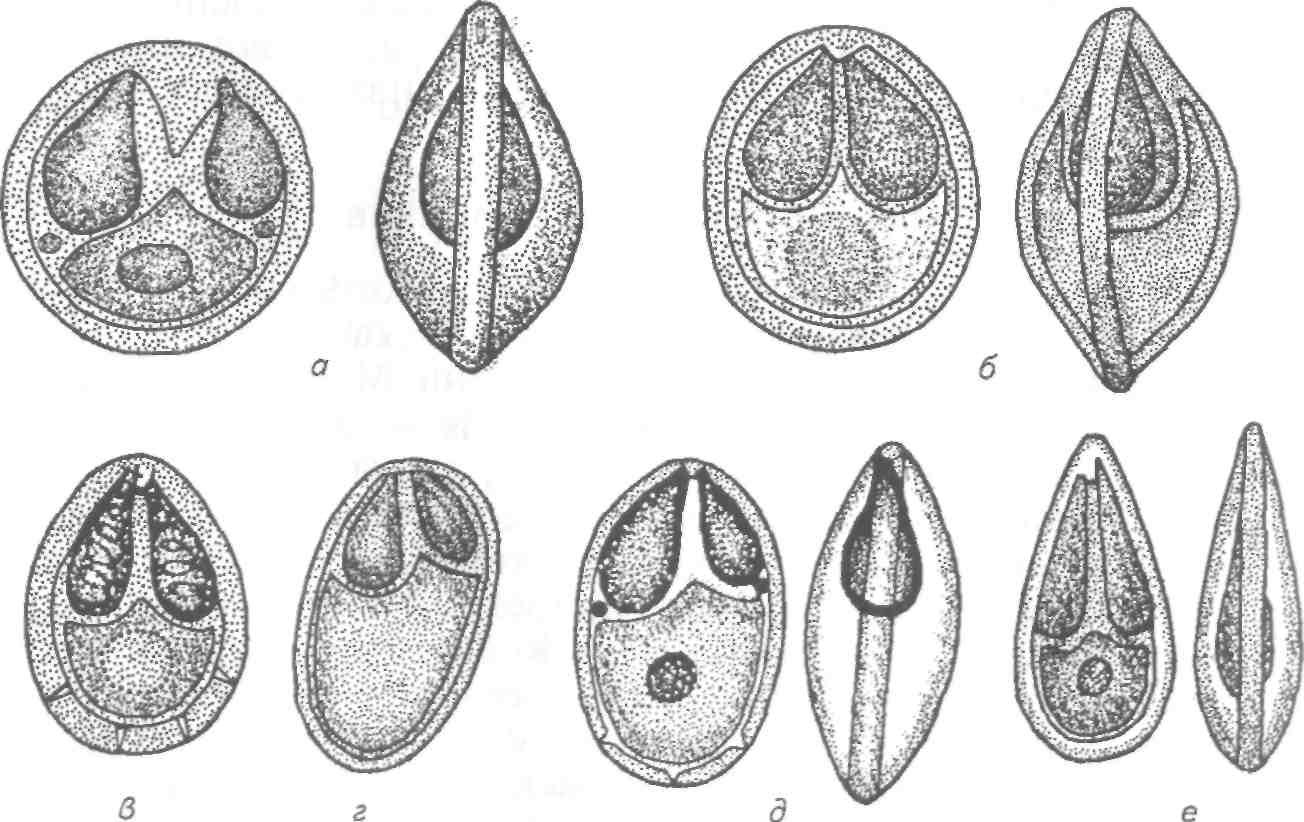

М. pavlovskii — теплолюбивый паразит. Оптимальная температура воды для его развития — 22—27 °С. Споры паразита округлой или слегка овальной формы, состоят из двух створок, амебоидного зародыша и двух широко расставленных грушевидных полярных капсул, представляющих собой полые мешочки со свернутой внутри стрекательной нитью, открывающиеся своими суженными и заостренными концами в стенку створки, чаще в ее шовный валик (рис.49, а). Длина спор 8,5—10,0 мкм, ширина 9,1—10, толщина 6—7; длина полярных капсул: большей 5—6, меньшей 2,5— 3,0; длина интеркапсулярного отростка 2,5—4,2 мкм.

В вегетативной стадии М. pavlovskii образует округлые и реже овальные цисты размером до 1,0—1,2 мм. У рыб старше одного года — они чаще шаровидные, овальные и реже округлые, размером до 1,2—1,5 мм, содержащие большое количество спор. Инвазионными споры становятся летом через 2 мес нахождения в водоеме.

Рыба заражается при попадании инвазионных спор в кишечник с пищей. В кишечнике рыбы из полярных капсул выстреливают стрекательные нити, по которым амебоидный зародыш проникает через стенку кишечника в капилляр и с током крови достигает жаберных тычинок и лепестков. Здесь происходят рост и развитие вегетативной стадии паразита и образование спор в цистах, представляющих собой соединительнотканную капсулу, образуемую рыбой.

Рис. 49. Миксоспоридии рода Myxobolus, паразитирующие у рыб: а —М. pavlovskii; б —М. exiguous; з—М. pseudodispar; д — М. drjagini; e —M.koi

Появление на жабрах цист со спорами у белого толстолобика наблюдается через 15—18 дней, у пестрого толстолобика — через 20—25 дней после заражения. В цистах происходит неравномерное созревание спор. Процесс отделения цист от жаберной ткани и рассеивания спор протекает постепенно, по мере их созревания. Отделение цист происходит и при неполном созревании спор в цистах.

Споры попадают в водоем после разрыва цист, одетых соединительнотканной капсулой хозяина-рыбы.

Летом в водоеме в гниющих остатках жизнеспособность спор миксоболюсов сохраняется в течение 2 мес, при низкой температуре воды (1—6 °С) — 8—12 мес и более. Под действием прямых солнечных лучей в поверхностном слое ложа спущенного пруда (до 5 см) споры паразита гибнут в течение 3—4 нед.

Эпизоотология. Миксоболезом болеют толстолобики от личинок трехдневного возраста до трехлетков, а рыбы старших возрастов заражаются значительно менее интенсивно и в основном служат паразитоносителями.

Резервуаром возбудителей и источником распространения миксоболеза служат зараженные слизистыми споровиками толстолобики и погибшие от этой болезни рыбы.

Основной причиной распространения миксоболеза является перевозка инвазированных толстолобиков из неблагополучных рыбоводных хозяйств. В пруды паразит попадает из водоисточника с водой и инвазированными толстолобиками.

Заражение толстолобиков миксоболюсами происходит в течение всего активного периода питания, начиная с первых дней подращивания.

У инвазированных в конце августа—сентябре толстолобиков развитие спор паразита происходит в осенне-зимний период, а в Марте—апреле при таянии льда и повышении температуры воды наблюдается массовое созревание и рассеивание спор и отторжение цист от жаберной ткани.

Гибель от миксоболеза наблюдается во все сезоны года, а массовый отход происходит при интенсивной инвазии на стадии Плазмотомии (у личинок) и в период массового рассеивания спор и отделения цист от жаберной ткани (у сеголетков, годовиков, Двухлетков и двухгодовиков).

Ухудшение гидрохимического режима (снижение содержания Кислорода в воде, наличие аммиака и других токсических веществ), высокая плотность посадки толстолобиков, слишком низкая (переохлаждение) или высокая температура (перегрев) воды, нехватка естественного корма в прудах и другие неблагоприятные факторы обостряют течение миксоболеза и увеличивают количество погибших рыб.

Клинические признаки и патогенез. На ранних стадиях развития М. pavlovskii питается тканевой жидкостью, вызывает нарушение кровообращения в капиллярах, анемию и гиперемию жаберных лепестков. Больные личинки и мальки перестают питаться. На 6— 8-й день после заражения миксоболюсами начинается их гибель (на стадии плазмотомии).

Цисты М. pavlovskii сдавливают клетки выстилающего эпителия жабр, эти клетки атрофируются, а близлежащие ткани деформируются. Цисты паразита заполняют поверхность жаберных лепестков и резко снижают дыхательную и вьщелительную функцию жабр. Разрыв и отторжение цист от жаберной ткани вызывает кровоизлияния на травмированных участках.

У больных толстолобиков задерживается рост, резко снижается их масса и коэффициент упитанности, количество эритроцитов, лимфоцитов, содержание гемоглобина, увеличивается число моноцитов. Они становятся вялыми, плавают у поверхности воды, подходят на приток, к берегам и прорубям, заглатывают воздух, слабо или вовсе не реагируют на приближение человека и другие раздражители. Резко ослабевшие рыбы остаются на участках мелководья берегов пруда, теряют координацию, опускаются на дно водоема и погибают.

Диагноз. Его ставят на основании клинических, эпизоотологи-ческих данных и паразитологического анализа. Микроскопируя соскобы с жабр, обнаруживают вегетативные стадии, споры и цисты М. pavlovskii.

Меры борьбы. При миксоболезе прудовое хозяйство (рыбохо-зяйственный водоем) объявляют неблагополучным. Из него запрещают вывоз толстолобиков старше двухдневного возраста. В рыбоводном хозяйстве применяют заводской способ получения потомства. Не допускают выращивание толстолобиков в водоисточнике. В прудах запрещают посадки разновозрастных толстолобиков.

В мальковые и выростные пруды вносят культуры ветвисто-усых рачков (дафний и моин) — активных и тонких биофильт-раторов, участвующих в элиминации спор миксоболюсов. Для естественной санации неблагополучных по миксоболезу прудов в течение двух вегетационных периодов не зарыбляют их толстолобиками, а выращивают рыб, невосприимчивых к данному заболеванию.

Проводят раннее залитие мальковых и выростных прудов. За 8—10 дней до зарыбления эти водоемы обрабатывают по всей поверхности воды гашеной известью (известковым молоком) из расчета 150—300 кг/га, доводя рН воды до 8,5—9,0. Повторное внесение проводят через 4—5 дней после зарыбления. При необходимости обработку проводят в прудах третий раз через 15 дней после предыдущего внесения.

Спущенные пруды подвергают дезинвазии, просушиванию и промораживанию. Дезинвазию спущенных прудов проводят по мокрому ложу 2 %-ным раствором едкого натра из расчета 1—2 л/м2; 20—25 %-ной аммиачной водой из расчета 1,5—1,75 л/м3 воды; жидким аммиаком — 300—350 г/м3 воды, негашеной — 2500 кг/га и хлорной известью — 300—600 кг/га; гипохлоритом кальция из расчета 250—300 кг/га.