- •Оглавление

- •Раздел I. Общая ихтиопатология..........................................................18

- •Глава 1. Основы обшей патологии (е. Б. Евдокимова).....................................18

- •Глава 2. Основы общей паразитологии (ю. А. Стрелков)................................49

- •Глава 3. Основы общей эпизоотологии (н. А. Головина)................................60

- •Раздел II. Частная ихтиопатология....................................................95

- •Глава 5. Вирусные болезни (н. А. Головина)....................................................96

- •Глава 6. Бактериальные болезни рыб (л. Н. Юхименко)...............................134

- •Глава 7. Микозы (н. А. Головина)....................................................................173

- •Глава 8. Инвазионные болезни..........................................................................187

- •Глава 9. Незаразные болезни.............................................................................377

- •Раздел III. Рыбы как переносчики возбудителей болезней человека и животных.............................................................................408

- •Глава 10. Рыбы — переносчики опасных бактерий и токсинов (л. Н. Юхименко)……………………………………………………………………...408

- •Глава 11. Рыбы — переносчики возбудители гельминтозов человека и животных (ю. А. Стрелков)...............................................................................415

- •Введение

- •Раздел I общая ихтиопатология

- •Глава 1 основы общей патологии

- •1.1. Болезнь

- •1.2. Диагностика болезней

- •1.3. Основные патологические процессы

- •1.3.1. Нарушения обмена веществ

- •1.3.2. Расстройства кровообращения и основные патологические изменения крови

- •1.3.3.Опухоли

- •1.3.4. Некроз

- •1.4. Защитные реакции организма

- •1.4.1. Иммунитет

- •1.4.2. Воспаление

- •1.4.3. Гипертрофия

- •1.4.4. Регенерация

- •1.4.5. Инкапсуляция

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 2 основы общей паразитологии

- •2.1. Циклы развития паразитов

- •2.2. Регуляция и устойчивость систем паразит-хозяин

- •2.3. Роль паразитов в водных экосистемах

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 3 основы общей эпизоотологии

- •3.1. Проявление эпизоотического процесса, возникновение и течение эпизоотии

- •3.2. Источники, механизмы и факторы передачи болезни

- •3.3. Динамика эпизоотии

- •3.4. Понятие о природном очаге заболеваний

- •3.5. Особенности формирования очагов заразных болезней в аквакультуре

- •3.6. Стресс и болезни рыб

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.1. Профилактические мероприятия

- •4.1.1. Санитарно-профилактические требования при проектировании и строительстве рыбоводных хозяйств

- •4.1.2. Профилактические мероприятия на рыбоводных предприятиях по производству и выращиванию рыб

- •1. Дезинфектанты, применяемые в аквакультуре

- •Профилактика заболеваний в озерных рыбоводных хозяйствах

- •Иммунопрофилактика

- •4.2. Терапевтические мероприятия

- •4.2.1. Лечебно-профилактическая обработка икры при ее инкубации

- •4.2.2. Организация противопаразитарных обработок рыбы

- •4.2.3. Лечебное кормление рыбы

- •4.2.4. Инъекционный метод введения лечебных препаратов

- •4.3. Методы оценки ущерба от болезней рыб,

- •4.3.2. Определение затрат на противоэпизоотические мероприятия

- •4.3.3. Расчет стоимости израсходованных лечебных препаратов

- •4.3.4. Определение экономической эффективности проводимых лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий

- •Раздел II. Частная ихтиопатология

- •Глава 5. Вирусные болезни

- •5.1. Вирусная геморрагическая септицемия

- •5.2. Инфекционный некроз гемопоэтической ткани

- •5.3. Весенняя виремия карпа

- •5.4. Инфекционный некроз поджелудочной железы

- •5.5. Оспа карпа

- •5.6. Герпесвирусное заболевание канального сома

- •5.7. Герпесвирусные инфекции лососевых

- •5.8. Вирусные болезни осетровых

- •5.9. Лимфоцистис

- •5.10. Вирусный некроз эритроцитов

- •5.11. Синдром эритроцитарных телец-включений

- •5.12. Болезнь поджелудочной железы атлантического лосося

- •5.13. Инфекционная анемия атлантического лосося

- •5.14. Дерматофибросаркома судака

- •5.15. Стоматопапиллома угрей

- •5.16. Эпидермальная папиллома сома

- •5.17. Папилломатоз атлантического лосося

- •5.18. Язвенный некроз кожи лососевых

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 6. Бактериальные болезни рыб

- •6.1. Болезни, вызываемые грамотрицательными оксидазоположительными бактериями

- •6.1.1. Фурункулез

- •6.1.2. Эритродерматит карпа

- •6.1.3. Аэромоноз

- •6.1.4. Псевдомоноз

- •6.1.5. Другие заболевания рыб, вызываемые аэромонадами и псевдомонадами

- •6.1.6. Вибриоз

- •6.1.7. Чума щук

- •6.2. Болезни, вызываемые энтеробактериями

- •6.2.1. Йерсиниоз

- •6.2.2. Эдвардсиеллез

- •6.2.3. Протеоз

- •6.2.4. Бактериальная геморрагическая септицемия

- •6.3. Болезни, вызываемые миксобактериями

- •6.3.1. Флексибактериоз

- •6.3.2. Бактериальная холодноводная болезнь

- •6.3.3. Бактериальная жаберная болезнь

- •6.3.4. Солоноватоводный миксобактериоз

- •6.4. Болезни, вызываемые грамположительными бактериями

- •6.4.1. Бактериальная почечная болезнь

- •6.4.2. Микобактериоз

- •6.4.3. Стрептококкоз

- •6.5. Эпителиоцистоз (мукофилез)

- •Глава 7. Микозы

- •7.1. Бранхиомикоз

- •7.2. Сапролегниоз

- •7.3. Ихтиофоноз

- •7.4. Глубокий микоз

- •7. 5. Кандидомикоз

- •7.6. Размягчение оболочки икры лососевых

- •Глава 8. Инвазионные болезни

- •8.1 Протозойные болезни

- •8.1.1. Болезни, вызываемые жгутиконосцами

- •Гексамитоз

- •Ихтиободоз (костиоз)

- •Криптобиозы

- •Криптобиоз, вызываемый Cryptobia branchialis

- •Криптобиоз, вызываемый Cryptobia cyprini.

- •Криптобиоз, вызываемый Cryptobia salmositica

- •Другие жгутиконосцы, встречающиеся в крови рыб

- •Жгутиковые - паразиты морских рыб

- •Оодиниозы

- •Оодиниоз пресноводных рыб

- •Оодиниоз морских рыб

- •8.1.2. Болезни, вызываемые споровиками (тип apicomplexa)

- •Кокцидиозы

- •Кокцидиозный энтерит карпа

- •Кокцидиозный энтерит толстолобиков

- •Узелковый кокцидиоз карпа

- •Кокцидии морских рыб

- •Кокцидиоз семенников сельдевых

- •Кокцидиозы печени морских рыб

- •Кокцидиозы плавательного пузыря морских рыб

- •Гемогрегарины

- •Дермоцистидиоз

- •8.1.3. Миксоспоридиозы

- •Сфероспороз карпа, вызываемый Sphaerospora branchialis

- •Сфероспороз, вызываемый Sphaerospora renicola (воспаление плавательного пузыря карпа)

- •Хлоромиксоз (желтуха) форели

- •Миксозомоз (вертеж) форели

- •Миксозомоз лососевых рыб

- •Миксоболез толстолобиков

- •Другие миксоболезы

- •Злокачественная миксоспоридиозная анемия карпа

- •Миксоболез кефали

- •Шишечная, или бубонная, болезнь усачей

- •Заболевания, вызываемые миксоспоридиями из рода Henneguya

- •Язвенная, или бугорковая, болезнь лососевых

- •Поражение щук н. Oviperda и н. Psorospermica

- •Телоханеллез карпа

- •Шишечная болезнь, вызываемая Thelohanellus pyriformis

- •Гофереллез карпа

- •Пролиферативная почечная болезнь

- •Миксоспоридиозы морских рыб

- •8.1.4. Микроспоридиозы рыб

- •Микроспоридиозы, вызываемые представителями рода Glugea

- •Глюгеоз судака

- •Глюгеоз дальневосточных лососевых

- •Микроспоридиозы, вызываемые представителями рода Pleistophora

- •8.1.5 Болезни, вызываемые ресничными (тип ciliophora)

- •Хилодонеллез

- •Ихтиофтириоз

- •Триходиниозы

- •Сидячие инфузории

- •Balantidium ctenopharyngodoni у белого амура

- •Инфузории — паразиты морских рыб

- •Криптокарионоз

- •Бруклинеллез

- •Триходины морских рыб

- •8.1.6. Сосущие инфузории рода capriniana

- •8.2. Болезни, вызываемые кишечнополостными

- •8.2.1. Поражение икры осетровых полиподиумом

- •8.3. Гельминтозы

- •8.3.1. Моногеноидозы

- •Дактилогирозы карпа

- •Дактилогироз, вызываемый Dactylogyrus vastator

- •Дактилогироз, вызываемый Dactylogyrus extensus

- •Дактилогирозы растительноядных рыб

- •Гиродактилезы пресноводных рыб

- •Гиродактилез лососевых

- •Дискокотилез лососевых

- •Тетраонхоз сиговых

- •Моногеней морских рыб

- •Гиродактилусы морских рыб

- •Бенедениоз

- •Другие моногенеи морских рыб

- •8.3.2. Амфилиноз

- •8.3.3. Цестодозы

- •Кариофиллез

- •Триенофороз

- •Циатоцефалез

- •Ботриоцефалез

- •Лигулидозы

- •Протеоцефалез

- •Дилепидоз

- •Эуботриоз

- •Цестоды и цестодозы морских рыб

- •Личинки цестод, паразитирующие у морских рыб

- •Заболевания морских рыб, вызываемые взрослыми формами цестод

- •8.3.4. Трематодозы

- •Сангвиниколез

- •Inermis: f— взрослый паразит; 2—яйцо; 3 — мирацидий; 4 — спороцисты, редии; 5— церкарии; 6— промежуточный хозяин; 7—окончательный хозяин

- •Диплостомозы

- •Неспецифичные церкариозы

- •Постодиплостомоз

- •Ихтиокотилюроз

- •Другие трематоды пресноводных рыб

- •Трематоды морских рыб

- •Заражение морских рыб взрослыми формами трематод

- •Болезни морских рыб, вызываемые метацеркариями трематод

- •8.3.5. Акантоцефалезы

- •Метэхиноринхозы лососевых

- •Помфоринхоз

- •Скребни — паразиты морских рыб

- •Радиноринхи

- •Эхиноринхи

- •Личиночные формы скребней, паразитирующих у морских рыб

- •8.3.6. Нематодозы

- •Цистоопсиоз осетровых

- •Цистидиколоз лососевых

- •Гаркавилланоз (скрябилланоз) белого амура

- •Филометроидоз карпа

- •Ангуилликолез угрей

- •Рафидаскариоз

- •Контрацекоз осетровых

- •Нематоды — паразиты морских рыб

- •Анизакидозы

- •Филометроидесы

- •Другие нематоды морских рыб

- •8.3.7. Бделлозы

- •Акантобделлоз лососевых

- •Писциколез прудовых рыб

- •Другие пиявки, встречающиеся на рыбах

- •Пиявки — паразиты морских рыб

- •8.4. Заражение рыб личинками двустворчатых моллюсков – глохидиями

- •8.5. Крустацеозы

- •8.5.1. Болезни, вызываемые паразитическими копеподами

- •Эргазилез

- •Синэргазилез

- •Лернеоз

- •Другие паразитические веслоногие пресноводных рыб

- •8.5.2. Болезни, вызываемые паразитическими жаброхвостыми

- •Аргулез

- •8.5.3. Болезни, вызываемые паразитическими равноногими

- •Ихтиоксеноз

- •8.5.4. Паразитические ракообразные морских рыб

- •Лернеоцероз тресковых

- •Лернееникусы

- •Пеннеллы

- •Другие представители сем. Lernaeoceridae

- •Сфирион

- •Клавеллы

- •Другие представители семейства Lernaeopodidae

- •Калигиды

- •Лепеофтеирус

- •Филихтиды

- •Хондракантиды

- •Равноногие, паразитирующие у морских рыб

- •Глава 9 незаразные болезни

- •9.1. Алиментарные болезни

- •9.1.1. Болезни, вызываемые несбалансированными комбикормами

- •Болезни рыб, вызываемые кормами, несбалансированными по основным питательным веществам

- •Авитаминозы

- •Болезни, вызываемые дефицитом или избытком минеральных веществ

- •9.1.2. Болезни, вызываемые недоброкачественными кормами

- •Заболевание рыб, вызываемое продуктами окисления жира

- •Микотоксикозы

- •Афлатоксикозы

- •Трихотеценовые микотоксикозы

- •Заболевания, вызываемые токсическими веществами растительного происхождения

- •Заболевания, вызываемые комбикормами, высококонтаминированными микроорганизмами

- •9.1.3. Болезни, вызываемые несвойственной пищей Нарушение обмена веществ у белого амура

- •Дегенерация мышечной ткани кеты

- •9.2. Болезни, возникающие при ухудшении условии окружающей среды

- •9.2.1. Асфиксия

- •9.2.2. Газопузырьковая болезнь

- •9.2.3. Незаразный бранхионекроз

- •9.2.4. Токсикологические заболевания рыб, возникающие при вспышках численности синезеленых и золотистых водорослей

- •Заболевание рыб, вызываемое токсинами синезеленых водорослей

- •Заболевание рыб, вызываемое токсинами золотистой водоросли Prymnesium parvum

- •9.2.5. Миопатия, или расслоение мышц, у осетровых

- •9.2.6. Травмы

- •9.3. Функциональные болезни

- •9.3.1. Аномалии, вызываемые неблагоприятными факторами среды

- •Аномалии, связанные с нарушениями в эмбриогенезе

- •Белопятнистая болезнь личинок лососевых

- •9.3.2. Аномалии, связанные с нарушениями в работе с производителями

- •Водянка желточного мешка

- •Последствия инбридинга

- •Раздел III. Рыбы как переносчики возбудителей болезней человека и животных

- •Глава 10. Рыбы - переносчики бактерий и токсинов

- •10.1. Пищевые токсикоинфекции

- •10.2. Пищевые интоксикации

- •10.2.1. Клостридиозы

- •10.2.2. Сальмонеллез

- •10.3. Отравления альговыми токсинами

- •Глава 11 рыбы - переносчики возбудителей гельминтозов человека и животных

- •11.1. Описторхоз

- •11.2. Псевдоамфистомоз и клонорхоз

- •11.3. Другие трематодозы человека и теплокровных животных

- •11.4. Дифиллоботриоз, вызываемый diphyllobothrium latum

- •11.5. Дифиллоботриозы, вызываемые другими плероцеркоидами рода diphyllobothrium

- •11.6. Анизакидозы

- •11.7. Диоктофимоз

- •11.8. Гнатостомоз

- •11.9. Коринозомоз пушных зверей

- •Список рекомендуемой литературы

- •Предметный указатель

- •107996, Гсп-6, Москва, 1-й Рижский пер., 2

Миксозомоз (вертеж) форели

Болезнь, известная под названием «вертеж», или «миксозомоз форелей», — одна из опасных инвазионных болезней молоди лососевых. Сообщения о ней имеются из многих стран Европы; описана болезнь и в США.

В России заболевание было впервые зарегистрировано в 1952 г. в хозяйстве «Ропша» Ленинградской области, а затем в ряде других форелевых и лососевых хозяйств Кольского полуострова, Черноморского побережья Кавказа.

Все представители рода Myxosoma — тканевые паразиты. Они характеризуются наличием спор с двумя полярными капсулами. Амебоидный зародыш не имеет йодофильной вакуоли.

Возбудитель. Миксоспоридия Myxosoma (=Myxobolus) cerebralis паразитирует в хрящевых тканях молоди лососевых, разрушая основное вещество хряща. Паразит чаще всего поражает хрящи внутреннего уха, а также черепа, позвоночника, плавников. Споры М. cerebralis очень мелкие, диаметром 6,5—8,0 мкм, с длиной полярных капсул 3,9x4,2 мкм. Спора имеет почти шаровидную форму, слегка сплющенную с боков, и состоит из двух створок, в месте соприкосновения которых образуется шов. Внутри споры расположены амебоидный зародыш и 2 округлые полярные капсулы (см. рис. 45, в). Споры М. cerebralis могут долго оставаться инвазионными во внешней среде (до 12 лет на ложе осушенного пруда).

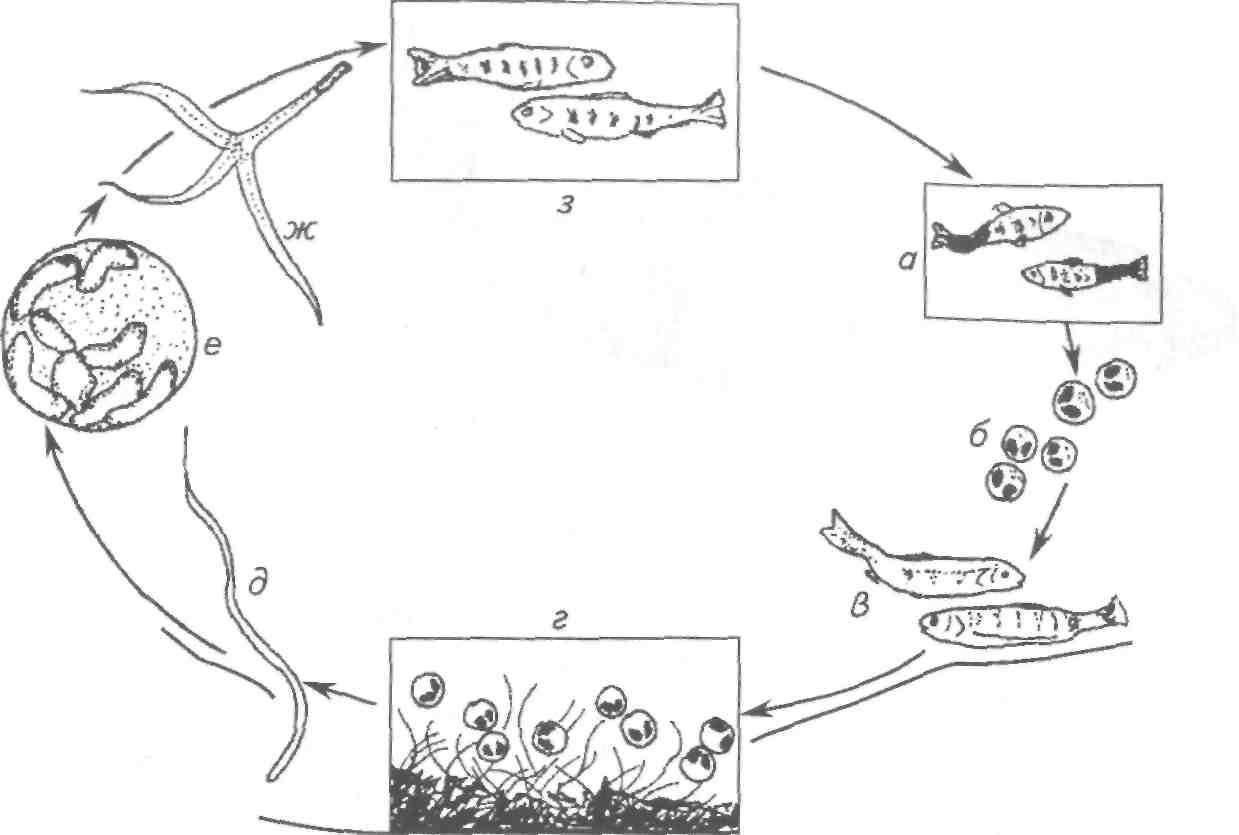

Споры миксозомы попадают в водоем после разложения трупа погибшей, зараженной рыбы. Не исключено также, что какое-то количество спор попадает еще при жизни рыбы в кровь или лимфу и заносится в кишечник или органы выделения, откуда они попадают во внешнюю среду. В водоеме споры миксозомы заглатываются олигохетами, в которых проходит ее дальнейшее развитие. В результате из олигохет начинают выделяться актиноспоры, которые остаются живыми в течение 14 дней. За это время их либо заглатывают лососевые рыбы, либо споры активно проникают через их покровы в нервную систему. Наконец, они локализуются в хрящах головы, и цикл начинается сначала (рис. 47).

Эпизоотология. Наиболее восприимчива к вертежу радужная форель, возбудитель найден также у ручьевой форели, палии, дальневосточных лососевых родов Oncorhynchus и Salvelinus, у хариуса и др. Заболевание имеет природную очаговость, которая поддерживается лососевыми рыбами в естественных водоемах.

Болеют в основном сеголетки форели и других лососевых. Взрослые рыбы могут быть только носителями спор паразита. Заражение молоди наступает при переходе на внешнее питание. Первые симптомы болезни проявляются примерно через 1,5— 2,0 мес после заражения. В это время болезнь представляет особую опасность и вызывает массовую гибель молоди. Еще через 1 мес паразит переходит в стадию спорообразования и гибель прекращается. Течение болезни может быть ускорено или замедлено в зависимости от температуры. Чем выше температура воды, тем быстрее течение болезни. Однако в прудах с низкой температурой болезнь протекает более остро. Это объясняется более интенсивным ростом радужной форели при повышенных температурах и более ранним наступлением уплотнения и окостенения скелета.

Рис. 47. Цикл развития Myxosoma (=Myxobolus) cerebralis:

а — зараженная форель; б — формирование инвазионных спор в рыбе (протекает 3— 4мес); в —рыба — паразитоноситель зрелых спор; г — олигохеты инфицируются спорами миксоспоридий; д— стадия актиноспорея протекает в кишечнике олигохет; е — спороциста, содержащая актиноспоры; ж —зрелый актиноспорей (Triacti-nomyxon gyrosalmo), освободившийся из цисты; з — здоровая восприимчивая рыба

Клинические признаки. Симптомы вертежа очень характерны. Они проявляются в нарушении равновесия, когда мальки начинают плавать по кругу. После длительного движения по кругу мальки в изнеможении ложатся на дно и после некоторого отдыха снова начинают совершать круговые движения. Другим признаком является почернение задней трети тела, при этом потемневшая Часть четкой границей отделяется от остального нормально окрашенного тела. Это связано с нарушением пигментно-моторной Функции симпатической нервной системы. Разрушение хрящей скелета приводит к различным уродствам: искривлению позвоночника в разных направлениях, недоразвитию жаберных крышек, челюстей и т. п. (рис. 48).

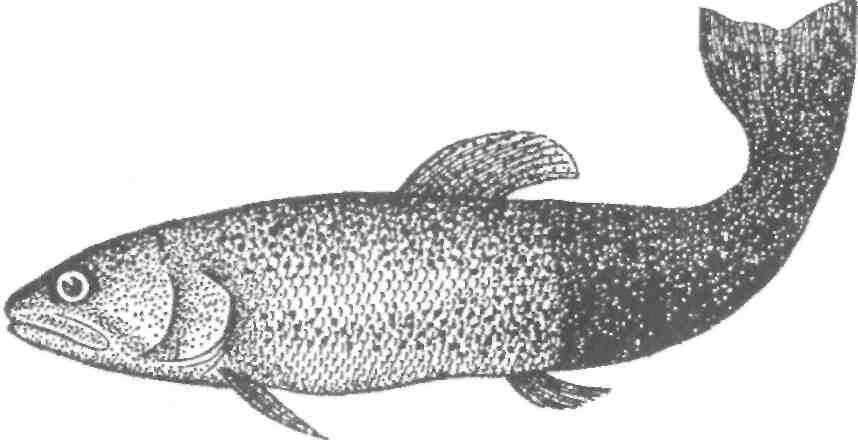

Рис. 48. Форель, больная вертежом

В ходе болезни отмечают 2 этапа:

1-й этап — острое течение, когда паразит проходит плазмоди-альную стадию. В этот период разрушается основное вещество хряща. Внешне этот этап проявляется в острых приступах вертежа (движение по кругу) и в потере способности брать корм. У многих рыб отмечается почернение хвоста. Это наиболее опасный для рыбы период, во время которого наблюдается гибель.

На 2-м этапе болезни, когда паразит переходит к спорообразованию, приступы вертежа обычно прекращаются, часто исчезают и такие внешние признаки, как почернение хвоста, и если у рыбы не было сильных повреждений скелета, то она может выглядеть нормально. В этот период, как правило, гибели не происходит, но выжившая рыба представляет большую опасность как источник распространения вертежа.

Патогенное воздействие паразита выражается в разрушении хрящевых частей скелета и органа равновесия, что приводит к нарушению нормального движения рыбы и образованию различных уродств.

Диагноз. Его ставят на основании клинических признаков и при обнаружении спор Myxosoma cerebralis при просмотре под микроскопом измельченной заглазничной части головы рыбы.

Меры борьбы. На неблагополучное по миксозомозу хозяйство накладывают карантин. Для предотвращения заражения молоди необходима тщательная изоляция ее от рыб старшего возраста. Ложе неблагополучных прудов необходимо подвергать тщательной дезинфекции. Установлено, что негашеная и хлорная известь недостаточно эффективны для уничтожения спор М. cerebralis. Для обработки ложа пруда при вертеже применяют цианистый кальций из расчета 1 кг/и2. Препарат рассеивают по ложу спущенного пруда и оставляют на срок до 1 мес. В течение этого времени препарат, превратившийся в цианамид кальция, воздействует на споры паразита. Поскольку цианистый кальций ядовит, при работе с ним необходимо строго соблюдать технику безопасности. Эффективна выбраковка и уничтожение форели с внешними признаками перенесенной болезни; выдерживание и подращивание личинок форели в аппаратах на воде, не содержащей спор М. сегеbralis, например, на ключевой, родниковой или специально подготовленной артезианской воде.