- •Оглавление

- •Раздел I. Общая ихтиопатология..........................................................18

- •Глава 1. Основы обшей патологии (е. Б. Евдокимова).....................................18

- •Глава 2. Основы общей паразитологии (ю. А. Стрелков)................................49

- •Глава 3. Основы общей эпизоотологии (н. А. Головина)................................60

- •Раздел II. Частная ихтиопатология....................................................95

- •Глава 5. Вирусные болезни (н. А. Головина)....................................................96

- •Глава 6. Бактериальные болезни рыб (л. Н. Юхименко)...............................134

- •Глава 7. Микозы (н. А. Головина)....................................................................173

- •Глава 8. Инвазионные болезни..........................................................................187

- •Глава 9. Незаразные болезни.............................................................................377

- •Раздел III. Рыбы как переносчики возбудителей болезней человека и животных.............................................................................408

- •Глава 10. Рыбы — переносчики опасных бактерий и токсинов (л. Н. Юхименко)……………………………………………………………………...408

- •Глава 11. Рыбы — переносчики возбудители гельминтозов человека и животных (ю. А. Стрелков)...............................................................................415

- •Введение

- •Раздел I общая ихтиопатология

- •Глава 1 основы общей патологии

- •1.1. Болезнь

- •1.2. Диагностика болезней

- •1.3. Основные патологические процессы

- •1.3.1. Нарушения обмена веществ

- •1.3.2. Расстройства кровообращения и основные патологические изменения крови

- •1.3.3.Опухоли

- •1.3.4. Некроз

- •1.4. Защитные реакции организма

- •1.4.1. Иммунитет

- •1.4.2. Воспаление

- •1.4.3. Гипертрофия

- •1.4.4. Регенерация

- •1.4.5. Инкапсуляция

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 2 основы общей паразитологии

- •2.1. Циклы развития паразитов

- •2.2. Регуляция и устойчивость систем паразит-хозяин

- •2.3. Роль паразитов в водных экосистемах

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 3 основы общей эпизоотологии

- •3.1. Проявление эпизоотического процесса, возникновение и течение эпизоотии

- •3.2. Источники, механизмы и факторы передачи болезни

- •3.3. Динамика эпизоотии

- •3.4. Понятие о природном очаге заболеваний

- •3.5. Особенности формирования очагов заразных болезней в аквакультуре

- •3.6. Стресс и болезни рыб

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.1. Профилактические мероприятия

- •4.1.1. Санитарно-профилактические требования при проектировании и строительстве рыбоводных хозяйств

- •4.1.2. Профилактические мероприятия на рыбоводных предприятиях по производству и выращиванию рыб

- •1. Дезинфектанты, применяемые в аквакультуре

- •Профилактика заболеваний в озерных рыбоводных хозяйствах

- •Иммунопрофилактика

- •4.2. Терапевтические мероприятия

- •4.2.1. Лечебно-профилактическая обработка икры при ее инкубации

- •4.2.2. Организация противопаразитарных обработок рыбы

- •4.2.3. Лечебное кормление рыбы

- •4.2.4. Инъекционный метод введения лечебных препаратов

- •4.3. Методы оценки ущерба от болезней рыб,

- •4.3.2. Определение затрат на противоэпизоотические мероприятия

- •4.3.3. Расчет стоимости израсходованных лечебных препаратов

- •4.3.4. Определение экономической эффективности проводимых лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий

- •Раздел II. Частная ихтиопатология

- •Глава 5. Вирусные болезни

- •5.1. Вирусная геморрагическая септицемия

- •5.2. Инфекционный некроз гемопоэтической ткани

- •5.3. Весенняя виремия карпа

- •5.4. Инфекционный некроз поджелудочной железы

- •5.5. Оспа карпа

- •5.6. Герпесвирусное заболевание канального сома

- •5.7. Герпесвирусные инфекции лососевых

- •5.8. Вирусные болезни осетровых

- •5.9. Лимфоцистис

- •5.10. Вирусный некроз эритроцитов

- •5.11. Синдром эритроцитарных телец-включений

- •5.12. Болезнь поджелудочной железы атлантического лосося

- •5.13. Инфекционная анемия атлантического лосося

- •5.14. Дерматофибросаркома судака

- •5.15. Стоматопапиллома угрей

- •5.16. Эпидермальная папиллома сома

- •5.17. Папилломатоз атлантического лосося

- •5.18. Язвенный некроз кожи лососевых

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 6. Бактериальные болезни рыб

- •6.1. Болезни, вызываемые грамотрицательными оксидазоположительными бактериями

- •6.1.1. Фурункулез

- •6.1.2. Эритродерматит карпа

- •6.1.3. Аэромоноз

- •6.1.4. Псевдомоноз

- •6.1.5. Другие заболевания рыб, вызываемые аэромонадами и псевдомонадами

- •6.1.6. Вибриоз

- •6.1.7. Чума щук

- •6.2. Болезни, вызываемые энтеробактериями

- •6.2.1. Йерсиниоз

- •6.2.2. Эдвардсиеллез

- •6.2.3. Протеоз

- •6.2.4. Бактериальная геморрагическая септицемия

- •6.3. Болезни, вызываемые миксобактериями

- •6.3.1. Флексибактериоз

- •6.3.2. Бактериальная холодноводная болезнь

- •6.3.3. Бактериальная жаберная болезнь

- •6.3.4. Солоноватоводный миксобактериоз

- •6.4. Болезни, вызываемые грамположительными бактериями

- •6.4.1. Бактериальная почечная болезнь

- •6.4.2. Микобактериоз

- •6.4.3. Стрептококкоз

- •6.5. Эпителиоцистоз (мукофилез)

- •Глава 7. Микозы

- •7.1. Бранхиомикоз

- •7.2. Сапролегниоз

- •7.3. Ихтиофоноз

- •7.4. Глубокий микоз

- •7. 5. Кандидомикоз

- •7.6. Размягчение оболочки икры лососевых

- •Глава 8. Инвазионные болезни

- •8.1 Протозойные болезни

- •8.1.1. Болезни, вызываемые жгутиконосцами

- •Гексамитоз

- •Ихтиободоз (костиоз)

- •Криптобиозы

- •Криптобиоз, вызываемый Cryptobia branchialis

- •Криптобиоз, вызываемый Cryptobia cyprini.

- •Криптобиоз, вызываемый Cryptobia salmositica

- •Другие жгутиконосцы, встречающиеся в крови рыб

- •Жгутиковые - паразиты морских рыб

- •Оодиниозы

- •Оодиниоз пресноводных рыб

- •Оодиниоз морских рыб

- •8.1.2. Болезни, вызываемые споровиками (тип apicomplexa)

- •Кокцидиозы

- •Кокцидиозный энтерит карпа

- •Кокцидиозный энтерит толстолобиков

- •Узелковый кокцидиоз карпа

- •Кокцидии морских рыб

- •Кокцидиоз семенников сельдевых

- •Кокцидиозы печени морских рыб

- •Кокцидиозы плавательного пузыря морских рыб

- •Гемогрегарины

- •Дермоцистидиоз

- •8.1.3. Миксоспоридиозы

- •Сфероспороз карпа, вызываемый Sphaerospora branchialis

- •Сфероспороз, вызываемый Sphaerospora renicola (воспаление плавательного пузыря карпа)

- •Хлоромиксоз (желтуха) форели

- •Миксозомоз (вертеж) форели

- •Миксозомоз лососевых рыб

- •Миксоболез толстолобиков

- •Другие миксоболезы

- •Злокачественная миксоспоридиозная анемия карпа

- •Миксоболез кефали

- •Шишечная, или бубонная, болезнь усачей

- •Заболевания, вызываемые миксоспоридиями из рода Henneguya

- •Язвенная, или бугорковая, болезнь лососевых

- •Поражение щук н. Oviperda и н. Psorospermica

- •Телоханеллез карпа

- •Шишечная болезнь, вызываемая Thelohanellus pyriformis

- •Гофереллез карпа

- •Пролиферативная почечная болезнь

- •Миксоспоридиозы морских рыб

- •8.1.4. Микроспоридиозы рыб

- •Микроспоридиозы, вызываемые представителями рода Glugea

- •Глюгеоз судака

- •Глюгеоз дальневосточных лососевых

- •Микроспоридиозы, вызываемые представителями рода Pleistophora

- •8.1.5 Болезни, вызываемые ресничными (тип ciliophora)

- •Хилодонеллез

- •Ихтиофтириоз

- •Триходиниозы

- •Сидячие инфузории

- •Balantidium ctenopharyngodoni у белого амура

- •Инфузории — паразиты морских рыб

- •Криптокарионоз

- •Бруклинеллез

- •Триходины морских рыб

- •8.1.6. Сосущие инфузории рода capriniana

- •8.2. Болезни, вызываемые кишечнополостными

- •8.2.1. Поражение икры осетровых полиподиумом

- •8.3. Гельминтозы

- •8.3.1. Моногеноидозы

- •Дактилогирозы карпа

- •Дактилогироз, вызываемый Dactylogyrus vastator

- •Дактилогироз, вызываемый Dactylogyrus extensus

- •Дактилогирозы растительноядных рыб

- •Гиродактилезы пресноводных рыб

- •Гиродактилез лососевых

- •Дискокотилез лососевых

- •Тетраонхоз сиговых

- •Моногеней морских рыб

- •Гиродактилусы морских рыб

- •Бенедениоз

- •Другие моногенеи морских рыб

- •8.3.2. Амфилиноз

- •8.3.3. Цестодозы

- •Кариофиллез

- •Триенофороз

- •Циатоцефалез

- •Ботриоцефалез

- •Лигулидозы

- •Протеоцефалез

- •Дилепидоз

- •Эуботриоз

- •Цестоды и цестодозы морских рыб

- •Личинки цестод, паразитирующие у морских рыб

- •Заболевания морских рыб, вызываемые взрослыми формами цестод

- •8.3.4. Трематодозы

- •Сангвиниколез

- •Inermis: f— взрослый паразит; 2—яйцо; 3 — мирацидий; 4 — спороцисты, редии; 5— церкарии; 6— промежуточный хозяин; 7—окончательный хозяин

- •Диплостомозы

- •Неспецифичные церкариозы

- •Постодиплостомоз

- •Ихтиокотилюроз

- •Другие трематоды пресноводных рыб

- •Трематоды морских рыб

- •Заражение морских рыб взрослыми формами трематод

- •Болезни морских рыб, вызываемые метацеркариями трематод

- •8.3.5. Акантоцефалезы

- •Метэхиноринхозы лососевых

- •Помфоринхоз

- •Скребни — паразиты морских рыб

- •Радиноринхи

- •Эхиноринхи

- •Личиночные формы скребней, паразитирующих у морских рыб

- •8.3.6. Нематодозы

- •Цистоопсиоз осетровых

- •Цистидиколоз лососевых

- •Гаркавилланоз (скрябилланоз) белого амура

- •Филометроидоз карпа

- •Ангуилликолез угрей

- •Рафидаскариоз

- •Контрацекоз осетровых

- •Нематоды — паразиты морских рыб

- •Анизакидозы

- •Филометроидесы

- •Другие нематоды морских рыб

- •8.3.7. Бделлозы

- •Акантобделлоз лососевых

- •Писциколез прудовых рыб

- •Другие пиявки, встречающиеся на рыбах

- •Пиявки — паразиты морских рыб

- •8.4. Заражение рыб личинками двустворчатых моллюсков – глохидиями

- •8.5. Крустацеозы

- •8.5.1. Болезни, вызываемые паразитическими копеподами

- •Эргазилез

- •Синэргазилез

- •Лернеоз

- •Другие паразитические веслоногие пресноводных рыб

- •8.5.2. Болезни, вызываемые паразитическими жаброхвостыми

- •Аргулез

- •8.5.3. Болезни, вызываемые паразитическими равноногими

- •Ихтиоксеноз

- •8.5.4. Паразитические ракообразные морских рыб

- •Лернеоцероз тресковых

- •Лернееникусы

- •Пеннеллы

- •Другие представители сем. Lernaeoceridae

- •Сфирион

- •Клавеллы

- •Другие представители семейства Lernaeopodidae

- •Калигиды

- •Лепеофтеирус

- •Филихтиды

- •Хондракантиды

- •Равноногие, паразитирующие у морских рыб

- •Глава 9 незаразные болезни

- •9.1. Алиментарные болезни

- •9.1.1. Болезни, вызываемые несбалансированными комбикормами

- •Болезни рыб, вызываемые кормами, несбалансированными по основным питательным веществам

- •Авитаминозы

- •Болезни, вызываемые дефицитом или избытком минеральных веществ

- •9.1.2. Болезни, вызываемые недоброкачественными кормами

- •Заболевание рыб, вызываемое продуктами окисления жира

- •Микотоксикозы

- •Афлатоксикозы

- •Трихотеценовые микотоксикозы

- •Заболевания, вызываемые токсическими веществами растительного происхождения

- •Заболевания, вызываемые комбикормами, высококонтаминированными микроорганизмами

- •9.1.3. Болезни, вызываемые несвойственной пищей Нарушение обмена веществ у белого амура

- •Дегенерация мышечной ткани кеты

- •9.2. Болезни, возникающие при ухудшении условии окружающей среды

- •9.2.1. Асфиксия

- •9.2.2. Газопузырьковая болезнь

- •9.2.3. Незаразный бранхионекроз

- •9.2.4. Токсикологические заболевания рыб, возникающие при вспышках численности синезеленых и золотистых водорослей

- •Заболевание рыб, вызываемое токсинами синезеленых водорослей

- •Заболевание рыб, вызываемое токсинами золотистой водоросли Prymnesium parvum

- •9.2.5. Миопатия, или расслоение мышц, у осетровых

- •9.2.6. Травмы

- •9.3. Функциональные болезни

- •9.3.1. Аномалии, вызываемые неблагоприятными факторами среды

- •Аномалии, связанные с нарушениями в эмбриогенезе

- •Белопятнистая болезнь личинок лососевых

- •9.3.2. Аномалии, связанные с нарушениями в работе с производителями

- •Водянка желточного мешка

- •Последствия инбридинга

- •Раздел III. Рыбы как переносчики возбудителей болезней человека и животных

- •Глава 10. Рыбы - переносчики бактерий и токсинов

- •10.1. Пищевые токсикоинфекции

- •10.2. Пищевые интоксикации

- •10.2.1. Клостридиозы

- •10.2.2. Сальмонеллез

- •10.3. Отравления альговыми токсинами

- •Глава 11 рыбы - переносчики возбудителей гельминтозов человека и животных

- •11.1. Описторхоз

- •11.2. Псевдоамфистомоз и клонорхоз

- •11.3. Другие трематодозы человека и теплокровных животных

- •11.4. Дифиллоботриоз, вызываемый diphyllobothrium latum

- •11.5. Дифиллоботриозы, вызываемые другими плероцеркоидами рода diphyllobothrium

- •11.6. Анизакидозы

- •11.7. Диоктофимоз

- •11.8. Гнатостомоз

- •11.9. Коринозомоз пушных зверей

- •Список рекомендуемой литературы

- •Предметный указатель

- •107996, Гсп-6, Москва, 1-й Рижский пер., 2

Лернеоз

Возбудители лернеоза — самки паразитических рачков из рода Lernaea. Характерным признаком видов этого рода является строение прикрепительного органа, расположенного на головном конце и имеющего вид хитиновых ветвистых выростов, или «якоря», при помощи которого паразит удерживается на теле рыбы. Строение якоря лерней очень изменчиво и в большой мере зависит от вида хозяина. У рыб на территории России паразитирует в основном два вида лерней: Lernaea cyprinacea и L. elegans. L. cyprinacea обладает узкой специфичностью, его основным хозяином является золотой карась. L. elegans имеет широкую специфичность и встречается у многих видов пресноводных рыб (карпа, амура, толстолобиков, буффало и др.). L. cyprinacea распространен главным образом в Европе, L. elegans — в Азии. L. ctenopharyngodonis, который был описан как специфичный паразит белого амура, является одной из форм азиатского вида L. elegans.

Возбудители. Тело половозрелой самки длинное, нерасчленен-ное, слегка расширяющееся к заднему концу. Голова имеет ветвистые выросты, при помощи которых рачок закрепляется в теле рыбы. Имеется 5 пар двуветвистых плавательных ножек, каждая ветвь которой состоит из трех члеников. Шестая пара ножек рудиментарна. Яйцевые мешки у самок парные, яйца в них расположены в несколько рядов (300—700 шт. в каждом мешке). Самцы ведут свободный образ жизни, они похожи на самок в копеподитной стадии, но отличаются более коротким и тонким телом. Длина половозрелой самки L. cyprinacea без яйцевых мешков 10—16 мм. Головной конец ее снабжен двумя парами выростов. Длина дорзальных выростов 4,0—5,6 мм, вентральных — 2,0—2,8 мм.

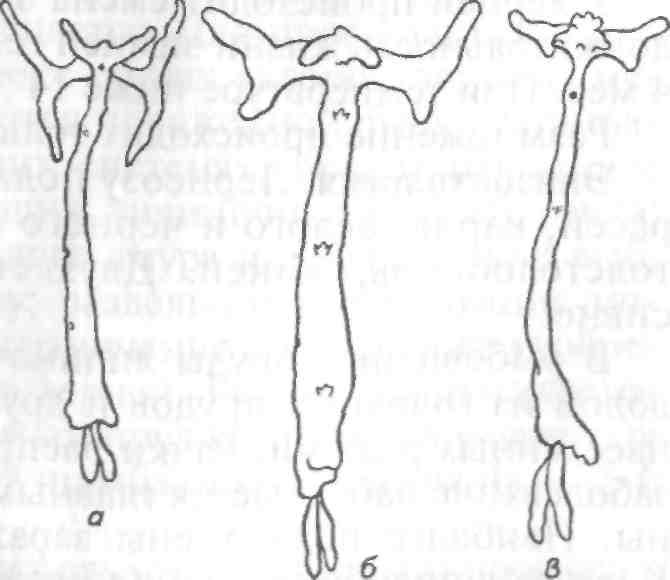

Длина тела L. elegans 8—10 мм. Значительной разницы в размерах дорзальных и вентральных выростов не наблюдается (рис.114).

Лернеи развиваются без участия промежуточного хозяина. Свободноплавающие личинки временно живут на коже или жабрах различных видов рыб, не проявляя специфичности. Развитие рачка сопровождается сложным метаморфозом, который включает 3 науплиальных и 5 копеподитных стадий. Оптимальная температура развития 23—30 0С. Развитие эмбрионов в яйцах происходит в течение 3 дней. На 4-й день начинается вылупление науплиусов. Науплиус I овальной формы, прозрачный, зеленоватого цвета, длиной 0,15 мм (см. рис. 111,6), имеет блестящий крестообразный глазок красного цвета. Науплиус снабжен тремя парами конечностей. Науплиусы II и III имеют большие размеры тела и соответственно большее количество плавательных ножек и щетинок, расположенных на них. Науплиусы ведут непаразитический образ жизни, питаются за счет запаса желтка. В течение 4—5 дней метаморфоз науплиальных стадий заканчивается. Далее в течение 9—10 дней следует 5 копеподитных стадий, продолжительность каждой из которых от 1 до 2 дней.

Копеподит I (см. рис. Ill, д) состоит из головогруди, четырех сегментов и фурки, снабженной двумя длинными щетинками. Плавательных ножек 2 пары. На переднем конце головогруди расположены 3 пары конечностей. Тело копеподита прозрачное, оранжево-красный глаз отчетливо виден. На этой стадии личинка должна обязательно попасть на рыбу и поселиться в жаберной полости или на коже, иначе дальнейший метаморфоз не произойдет.

Рис. 114. Возбудители лернеоза: a-Lernaea cyprinacea; б-L elegans; в — L. elegans morfa ctenopharyngodonis

Копеподиты II, III и IV различаются все увеличивающимися размерами тела, количеством сегментов и плавательных ножек. Самцы становятся половозрелыми и продуцируют сперматофоры на IV стадии, а на V стадии все рачки дифференцируются по полу (рис. 111,з, и). После копуляции, которая происходит на этой стадии, самцы вскоре погибают, а самки, проникая сквозь кожу рыбы, закрепляются в мышцах и остаются постоянно прикрепленными к хозяину. У самок при переходе от свободного плавания к прикрепленному образу жизни происходят значительные изменения в строении тела. Сегментация становится менее заметной. Вследствие сильного развития яйцевода расширяется задняя часть тела. Головная часть самки четко отделяется от тела и разветвляется в виде якоря, при помощи которого паразит закрепляется на теле рыбы. Дальнейший рост самки происходит за счет увеличения и расширения тела. Прикрепительный аппарат развивается слабо. Плавательные ножки редуцируются, так как потеряли свою двигательную функцию.

Число генераций паразита зависит от температуры. В центральных областях их 2—3, на юге страны — 7—8. В субтропических странах появляются 11 генераций лерней. Зимуют паразиты, прикрепляясь к рыбе. Весной (в мае) начинается продуцирование яиц.

У лерней происходит смена зимней и летней генераций. Продолжительность жизни зимней генерации 7—8 мес, а летней — 3— 4 мес. При температуре ниже 14 °С развитие прекращается.

Размножение происходит только в пресной воде.

Эпизоотология. Лернеозу подвержены мальки и сеголетки карасей, карпа, белого и черного амуров, буффало, пеляди, реже толстолобиков, линей. Двухлетки заражаются менее интенсивно.

В рыбоводные пруды личиночные стадии лерней попадают с водой из головных прудов и других источников водоснабжения, населенных рыбами. Рачки распространены повсеместно, однако заболевание наблюдается главным образом в южных районах страны. Наиболее подвержены заражению белый амур и буффало. Карп, толстолобик обычно поражаются меньше.

Интересно отметить, что лернеоз карпа в европейской части России появился только после завоза растительноядных рыб.

Лернеи распространены в прудовых хозяйствах Западной Европы, южных районов Азии и Северной Америки. В Японии наблюдали заражение и гибель от лернеоза угрей, которых выращивали в прудовых хозяйствах, при этом паразит локализовался в ротовой полости рыб.

Клинические признаки и патогенез. Поселяясь на теле рыб, паразит при помощи твердых головных выростов закрепляется в мышечном слое. На месте прикрепления паразита образуются глубокая язва, абсцесс, свищ. Края язвы ярко-красного цвета, иногда сероватые, резко ограничены от здоровой ткани. Течение процесса может быть осложнено внедрением микрофлоры. Воспалительный процесс захватывает поверхностные слои и мышечную ткань.

Влияние L. cyprinacea на организм серебряного карася проявляется в значительном увеличении фагоцитирующих элементов крови, что связано с воспалительным процессом. Помимо механического повреждения, паразиты, очевидно, выделяют в ткани хозяина и токсические вещества.

Проникая через эпидермис в дерму, паразит может достигать слоя скелетной мускулатуры. В месте внедрения его у рыб развивается воспаление.

Если паразит проникает во внутренние органы, например в печень, он обусловливает развитие очагового травматического гепатита. Появление грануляционной ткани на месте разрушения печеночной ткани и превращение ее в фиброзную приводит к возникновению очагового цирроза и жировой инфильтрации.

Диагноз. Его ставят на основании клинических данных и обнаружения рачков и с учетом их количества. У мальков гибель наступает при паразитировании 2—3 рачков. Сеголетки серебряных карасей погибают при паразитировании 15 рачков.

Меры борьбы. Вывоз рыбы из неблагополучных по лернеозу водоемов с целью разведения запрещается. Для профилактики лернеоза осуществляется весь комплекс общих оздоровительных мероприятий: недопущение в хозяйство пораженной рыбы; установление фильтров на водоподающих системах, предотвращающее проникновение свободноплавающих личиночных стадий рачка; ограничение посадки в пруды белого амура и буффало, как рыб, особенно подверженных лернеозу; раздельное выращивание молоди и рыб старших возрастов; ограничение во внесении удобрений в период массового развития лерней. Весной рекомендуется выдерживать в течение 1 нед залитый пруд без рыбы; в результате проникшие туда личинки паразита погибают без хозяина на 4—5-й день.

Из медикаментозных средств используют растворы хлорофоса в виде ванн концентрацией 100 мг/л с экспозицией 1 ч.

С хорошим терапевтическим эффектом применяется хлорофос непосредственно в прудах. При температуре воды ниже 20 0С, когда жизненный цикл рачка растянут, хлорофос вносят в пруды каждые 2 нед, при температуре воды выше 20 °С — еженедельно. Обработку повторяют 3—4 раза. Помимо этого применяют в садках марганцовокислый (перманганат) калий, создавая в воде концентрацию 10 г/м3 при экспозиции 2—2,5 ч. Используют этот препарат и в виде ванн концентрацией 10 г/м3 и 20 г/м3 при экспозиции 40—90 мин. При обработке марганцовокислым калием часть рачков может оставаться живыми. Молодь некоторых видов рыб не выдерживает такие концентрации препарата. Рыбу обрабатывают и в растворе формалина в концентрации 1:5000 в течение 45 мин. Для профилактики лернеоза рекомендуется дважды обрабатывать рыбу красителем фиолетовый «К» в зимовальных прудах весной и особенно осенью, когда легче уничтожаются только что прикрепившиеся самки, которые весной могут быть источником новой инвазии. Фиолетовый «К» в концентрации 0,1—0,2 г/м3 уничтожает личиночные стадии лерней, а у взрослых уже прикрепившихся самок нарушает способность размножаться.