- •Скопичев в.Г.

- •Глава 1. Химический состав и физические процессы живой материи

- •1.1. Ультраструктурные компоненты клетки

- •1.1.1. Фибриллярные ультраструктуры.

- •1.1.2. Пластинчатые и мембранные ультраструктуры.

- •1.1.3. Зернистые ультраструктуры.

- •1.1.4. Пузырьк0видные и трубчатые ультраструктуры

- •1.2.Морфология клетки

- •1.2.1.Поверхность клетки и пропессы обмена со средой.

- •1.2.2. Строение клеточной поверхности.

- •1.2.3. Различные выросты клеточной поверхности

- •1.2.4. Процессы обмена веществ на уровне клеточной поверхности

- •1.2.5. Роль клеточной поверхности в межклеточных контактах и в обмене

- •1.3. Общая физиология секреторной активности клеток

- •1.3.1. Образование секрета

- •1.3.2. Выведение продуктов секреции из клетки

- •1.3.3.Механизмы управления секрецией

- •1.4. Структуры клеток, обеспечивающие их механическую устойчивость

- •1.4.1. Механическое сопротивление цитоплазмы

- •1.4.2.Специализированные клеточные структуры механического сопротивления

- •1.5. Двигательные функции цитоплазмы

- •1.5.1. Мышечные и мерцательные образования

- •1.5.2. Внутренние движения цитоплазмы

- •1.5.3.Биохимический состав и основные молекулярные механизмы сократимых элементов

- •1.5.4. Движения, контакты и агрегапия клеток

- •1.6. Контакты и сцепления клеток между собой

- •1.7. Агрегация и дезагрегация клеток. Клеточные комплексы.

- •Глава 2.Развитие организма

- •2.1. Оплодотворение

- •2.2. Опыление

- •2.3. Оплодотворение

- •2.4. Ранние этапы эмбрионального развития дробление

- •2.5. Гаструляция

- •Глава 3. Транспорт воды в растении

- •3.1. Поступление воды в растительную клетку

- •Диффузия и осмос

- •Клетка как осмотическая система

- •Поступление ионов в растительную клетку

- •3.2. Пассивное и активное поступления

- •Водный режим растений

- •Общая характеристика водного обмена растительного организма

- •Физические и химические свойства воды

- •Распределение воды в клетке и в организме

- •Водный баланс растения

- •Расходование воды растением - транспирация

- •1. Значение транспирации

- •2. Лист как орган транспирации

- •Влияние внешних условий на степень открытости устьиц

- •Влияние условий на процесс транспирации

- •Поступление и передвижение воды по растению

- •4. Корневая система как орган поглощения воды

- •Основные двигатели водного тока

- •Передвижение воды по растению

- •4.1. Влияние внешних условий на поступление воды в растение

- •Физиологические основы устойчивости растений к засухе

- •Влияние на растения недостатка воды

- •Физиологические особенности засухоустойчивых растений

- •Физиологические основы орошения

- •Глава 5. Питание растении углеродом (фотосинтез)

- •Лист как орган фотосинтеза. Особенности диффузии со2 в листе

- •Хлоропласты, их строение и образование

- •Состав и строение хлоропластов

- •Онтогенез пластид

- •Физиологические особенности хлоропластов

- •Пигменты листа

- •Хлорофиллы

- •Химические свойства хлорофилла

- •Физические свойства хлорофилла

- •Биосинтез хлорофилла

- •Условия образования хлорофилла

- •Каротиноиды

- •Фикобилины

- •Энергетика фотосинтеза

- •Химизм фотосинтеза

- •Происхождение кислорода при фотосинтезе

- •Фотохимический этап фотосинтеза. Циклическое и нециклическое фотосинтетическое фосфорилирование

- •Темновая фаза фотосинтеза — путь превращения углерода

- •Продукты фотосинтеза

- •Влияние условий на интенсивность процесса фотосинтеза

- •Влияние внешних условий на интенсивность процесса фотосинтеза

- •Влияние внутренних факторов на процесс фотосинтеза

- •Дневной ход фотосинтеза

- •Фотосинтез и урожай

- •Физиологическое значение макро- и микроэлементов

- •Макроэлементы

- •Микроэлементы

- •Антагонизм ионов

- •Поступление минеральных солей через корневую систему

- •Корневая система как орган поглощения солей

- •Особенности поступления солей в корневую систему

- •Роль корней в жизнедеятельности растений

- •Поступление и превращение соединений азота в растениях

- •Особенности усвоения молекулярного азота

- •Питание азотом высших растении

- •Азотный обмен растений

- •Почва как источник питательных веществ

- •Питательные вещества в почве и их усвояемость

- •Значение кислотности почвы

- •Значение почвенных микроорганизмов

- •Глава 6. Передвижение питательных веществ по растению

- •Передвижение элементов минерального питания (восходящий ток)

- •Круговорот минеральных веществ в растении [реутилизация]

- •Особенности передвижения органических веществ по растению

- •Общие вопросы дыхательного обмена

- •Аденозингрифосфат, структура и функции

- •Субстраты дыхания

- •Пути дыхательного обмена

- •Глава 8. Развитие растений

- •Типы роста органов растения

- •Культура изолированных тканей

- •Дифференциация тканей

- •Влияние внешних условий на рост

- •Ауксины

- •Гиббереллины

- •Цитокинины

- •Ингибиторы роста

- •Взаимодействие фитогормонов

- •Применение фитогормонов в практике растениеводства

- •Ауксины и их синтетические заменители

- •Ростовые корреляции. Регенерация

- •Движения растений. Тропизмы и настии

- •Физиологическая природа движения растении

- •Физиологические основы покоя растений

- •Покой семян

- •Покой почек

- •Закаливание растений

- •Зимостойкость растений

- •Устойчивость растений к засолению

- •Причины вредного влияния солей

- •9. Физиологические функции у животных и общие механизмы их регуляции

- •9.1. Понятие о внутренней среде организме и гомеостазе

- •9.2. Нейрогуморальные механизмы регуляции физиологических функций

- •Особенности регуляторных механизмов:

- •9.3. Единство нервной и гуморальной регуляции

- •10. Физиология возбудимых тканей.

- •10.1.Понятие о возбудимости.

- •10.1.1. История открытия электрических явлений в возбудимых тканях

- •10.1.2 Ультраструктурная организация клеточной мембраны

- •10.1.3. Потенциал покоя.

- •10.1.4 Механизмы генерации потенциала действия.

- •10.1.5. Ионные каналы.

- •10.1.6. Аккомодация.

- •10.1.7. Закон длительности раздражения.

- •10.1.8. Распространение возбуждения.

- •10.1.8.1. Рефрактерность.

- •10.1.8.2 Передача нервного возбуждения между клетками. Представление о синапсах.

- •10.2.Физиологические свойства мышц.

- •10.2.1. Поперечно-полосатые мышцы.

- •10 .2.1.1. Ультраструктура филаментов.

- •10.2.2.Теория скольжения нитей

- •10.2.3.Электромеханическое сопряжение.

- •10.2.4 Механика мышцы.

- •10.2.5. Энергетика мышцы.

- •10.2.6 Метаболические группы поперечно-полосатых мышц.

- •10.2.7.Гладкие мышцы.

- •11. Физиология системы крови.

- •11.1. Значение и количество крови

- •Количество крови у животных в процентах к массе тела

- •11.2. Физико-химические свойства крови

- •11.3. Гемостаз

- •11.4. Форменные элементы крови

- •11.4.1.Эритроциты

- •11.4.2. Лейкоциты

- •11.4.3. Тромбоциты

- •11.5.Регуляция кроветворения

- •11.6. Механизм образования тканевой жидкости и лимфы

- •Глава 12. Физиология иммунной системы.

- •12.1. Неспецифическая резистентность.

- •12.2. Иммунная система.

- •12.2.1. Органы иммунной системы.

- •12.2.2. Лимфоциты и Макрофаги. Иммуноглобулины.

- •12.2.2.1. Лимфоциты.

- •Эффекторные:

- •12.2.2.2.Иммуноглобулины (Антитела).

- •12.2.2.3. Макрофаги (Моноциты).

- •12.2.3. Иммунный ответ.

- •12.2.3.1 Гуморальный иммунный ответ.

- •12.2.3.2 Клеточный иммунный ответ.

- •ГлАва 13. Физиология пищеварения.

- •13.1. Сущность процесса пищеварения.

- •13.2. Пищеварение в ротовой полости.

- •13.3. Пищеварение в желудке

- •13.3.1. Состав желудочного сока.

- •13.3.2. Двигательная активность желудка.

- •13.4. Особенности желудочного пищеварения у жвачных

- •13.5. Пищеварение в тонкой кишке

- •13.5.1. Состав поджелудочного сока.

- •13.5.2. Состав желчи

- •13.5.3. Кишечный сок.

- •13.5.3. Пищеварение в толстой кишке.

- •13.5.4. Моторика кишечника.

- •13.6. Всасывание.

- •Глава 14.Физиология сердечно-сосудистой системы

- •14.1.2. Свойства сердечной мышцы.

- •14. 1. 4. Регуляция сердечной деятельности.

- •14. 2. Физиология сосудистой системы

- •14.2. 1. Круги кровообращения

- •14.2.2. Основные законы гемодинамики

- •14.2.3. Особенности движения крови в разных сосудах

- •14.4. Регуляция сосудистого тонуса.

- •Сосудосуживающие вещества.

- •Сосудорасширяющие вещества

- •14.2. 5. Механизмы перераспределения крови в организме

- •14.3. Движение лимфы и ее регуляция

- •Глава 15.Физиология дыхания

- •15.1.1.Физиологическая роль отрицательного давления в грудной полости.

- •15.1.2.Механизм вдоха и выдоха.

- •15.1.3. Значение верхних и нижних воздухоносных путей.

- •15.2. Газообмен в легких и тканях.

- •15.3. Транспорт газов кровью.

- •15.3.1. Транспорт кислорода.

- •15.3.2. Транспорт углекислого газа.

- •15.4. Механизмы регуляции дыхания.

- •15.4.1. Дыхательный центр.

- •15.4.2. Саморегуляция вдоха и выдоха.

- •15.4.3. Гуморальная регуляция дыхания.

- •15.5. Особенности дыхания у птиц.

- •Глава 16. Физиология органов выделения

- •16.1. Анатомо-физиологическая характеристика почек

- •16.2 Типы нефронов

- •16.3. Механизм образования мочи

- •16.3.1. Поворотно-противоточный механизм петли Генле

- •16.3.2.Канальцевая секреция в почках.

- •16.3.3. Синтез веществ в почке.

- •16.4. Роль почек в гомеостазе

- •16.5. Регуляция мочеобразования

- •16.6. Механизм и регуляция выведения мочи

- •16.7.Химический состав мочи

- •16.8. Физиология кожи

- •16.8.1. Функции кожи.

- •16.8.2. Образование и отделение пота

- •16.8.3. Регуляция потоотделения

- •Глава 17.Физиология размножения

- •17.1. Физиология репродуктивной системы самцов

- •17.2. Физиология репродуктивной системы самок

- •Особенности половых циклов у разных видов сельскохозяйственных животных

- •Нейро-гуморальная регуляция женских половых функций

- •Оплодотворение

- •17.3.Беременность

- •17.3.1.Плацента

- •17.3.2. Особенности плацентарного кровообращения

- •Особенности кровообращения плода:

- •Физиологические изменения в организме самки во время беременности

- •17.4. Роды

- •Длительность родов у различных животных

- •Регуляция родового процесса осуществляется нервным и гуморальным путем.

- •17.5.Особенности размножения птиц

- •Глава 18. Физиология лактации

- •18.1.Строение молочной железы

- •18.2 Развитие молочной железы

- •18.3 Структурная организация секреторного процесса

- •18.4. Состав молока.

- •18.5.Альвеола

- •18.6.Регуляция секреции молока.

- •18.7.Выведение молока.

- •Глава 19. Обмен веществ и энергии

- •19.1 Белковый (азотистый) обмен

- •19.2. Углеводный обмен

- •19.3. Липидный обмен

- •19.4. Обмен воды

- •19.5. Обмен минеральных веществ

- •19.6. Витамины

- •19.7. Обмен энергии (биоэнергетика)

- •19.8. Терморегуляция

- •Глава 20. Физиология внутренней секреции.

- •20.1. Общая характеристика гормонов

- •20.2. Гипофиз

- •20.3. Щитовидная железа

- •20.4. Паращитовидные (околощитовидные) железы.

- •20.5. Надпочечники

- •20.6. Эндокринная функция поджелудочной железы

- •20.7. Эндокринная функция половых желез

- •20.8. Тимус, эпифиз, тканевые гормоны

- •Глава 21. Физиология центральной нервной системы

- •21.1. Нейроны и синапсы в центральной нервной системе

- •21.2. Рефлекторная деятельность центральной нервной системы

- •21.3. Свойства нервных центров

- •21.4. Торможение в центральной нервной системе

- •21.5. Координация рефлекторных процессов

- •21.6. Спинной мозг

- •21.7. Продолговатый мозг

- •21.8. Средний мозг

- •21.9. Мозжечок

- •21.10. Промежуточный мозг (таламус, гипоталамус, эпиталамус)

- •21.11. Ретикулярная формация (“сетчатое вещество”)

- •21.12. Вегетативная нервная система

- •22. Высшая нервная деятельность

- •22.2. Строение и методы исследования коры больших полушарий

- •22.3. Характеристика условных рефлексов

- •22.4. Основные механизмы деятельности коры больших полушарий

- •22.5. Типы высшей нервной деятельности

- •22.6. Сон и сновидения

- •22.7. Две сигнальные системы действительности

- •Глава 23. Физиология анализаторов

- •23.1. Зрительный анализатор

- •23.2. Слуховой анализатор

- •23.3. Вестибулярный анализатор

- •23.4. Вкусовой анализатор

- •23.5. Обонятельный анализатор

- •23.6. Кожный анализатор

- •Список литературы

14.2.3. Особенности движения крови в разных сосудах

Артерии.

Артерии подразделяют на артерии эластического и мышечного типов. Артерии эластического типа в среднем слое содержат плотную эластическую соединительную ткань, они легко растягиваются кровью. К таким сосудам относятся аорта и легочная артерия. Гладкомышечных клеток в этих сосудах нет, поэтому они сокращаются только пассивно, вследствие растяжения кровью. По ходу этих артерий в них начинают появляться гладкомышечные волокна, они замещают соединительно-тканные, и артерии постепенно становятся мышечного типа. Это – средние и мелкие артерии и артериолы.

Артерии эластического типа превращают систолический выброс сердца в непрерывный ток крови по сосудам: они растягиваются во время выброса крови из желудочков, и сокращаются во время диастолы желудочков, проталкивая кровь дальше.

Артерии мышечного типа – эта та часть сосудистого русла, на которую в основном влияют вазомоторные (сосудодвигательные) нервы и химические раздражители. Артерии называют «резистивными» сосудами, то есть создающими сопротивление.

При сокращении артериол давление в вышележащих сосудах увеличивается, а приток крови в капилляры уменьшается. Напротив, при расширении артериол увеличивается кровенаполнение капилляров, но снижается давление в более крупных сосудах. В связи с этим артериолы называют «кранами сосудистой системы».

Давление крови в артериях зависит от фазы сердечного цикла: оно наибольшее во время систолы желудочков, и называется максимальным или систолическим, и наименьшее – во время диастолы желудочков, называется минимальным или диастолическим. Разница между систолическим и диастолическим давлением называется пульсовым давлением. Кроме того, давление меняется во время дыхательного цикла: оно больше к концу вдоха и меньше – к концу выдоха.

В разных артериях кровяное давление различно. Для клинических целей артериальное давление измеряют в одних и тех же сосудах. У лошадей артериальное давление в хвостовой артерии составляет 110 - 120/35 - 50 , у крупного рогатого скота 110 – 140/30 – 50, у собак в бедренной или плечевой артериях 120 – 140/30 – 40 мм рт.ст.

Артериальный пульс – это ритмические колебания стенок артерий вследствие систолического выброса крови. Растяжение и последующее сужение аорты передается дальше по сосудам и затухает в артериолах. Пульсовая волна опережает движение крови по сосудам; у старых животных, вследстие склеротизации и потери эластичности сосудов, артериальный пульс распространяется быстрее.

1

Рис.1.2.3. Сфигмограмма.

Запись пульсовой волны называется сфигмограммой (рис. 1.2.3.). На сфигмограмме различают восходящую часть – анакрота, нисходящую – катакрота. На катакроте имется повторная – дикротическая волна, отделенная инцизурой – вырезкой. Дикротическая волна возникает вследствие кратковременного обратного тока крови в аорте во время захлопывания полулунных клапанов, и отражения от них волны крови.

Свойства пульса. Частота - в норме соответствует частоте сокращений сердца. Быстрота – скорость, с которой наполняется сосуд кровью и спадает, это свойство зависит от того, с какой скоростью выбрасывается кровь их желудочков и от состояния эластичности аорты. Ритмичность – правильное чередование по времени анакроты и катакроты - отражает ритм сердечной деятельностью. Наполнение – объем крови, проходящий по сосуду. Это качество пульса связано и с объемом циркулирующей по сосудам крови, и с работой сердца, систолическим объемом. Напряжение – сила, с которой надо сдавить сосуд до прекращения в нем кровотока, показывает степень эластичности кровеносных сосудов.

У лошадей пульс исследуют на наружной челюстной артерии, у коров – на лицевой или на хвостовой артериях, у мелках животных – на бедренной или плечевой артериях.

Микроциркуляторное русло. К микроциркуляторному руслу относятся приносящие артериолы (метартериолы), капилляры и отводящие венулы (метавенулы), а также лимфатические капилляры. Это – важнейшая часть сосудистой системы, здесь образуется тканевая жидкость и осуществляется обмен веществами между кровью и тканями организма.

Различают следующие типы микроциркуляционного русла. Капиллярные сети - конечные разветвления артериол, соединенные между собой последовательно и параллельно. Соединясь в более крупные сосуды, капилляры образуют венулы. Артериовенозные анастомозы (шунты) – кратчайшие соединения артериол и венул. Такие анастомозы предохраняют капиллярную сеть от переполнения.Плазматические капилляры – в них нет форменных элементов, только плазма крови. Отделение плазмы от эритроцитов происходит в тех участках, где капилляры отходят под очень большим или очень маленьким углом от артериол.Диаметр капилляров – от 4 до 20 мкм, в среднем 7-8 мкм. Скорость течения крови в капиллярах – самая низкая среди всех сосудов: 0,5 – 1 мм/сек. В большинстве артериовенозных капилляров давление снижается с 20 – 40 мм рт.ст. на артериальном конце до 15 – 20 мм – в венозном. Суммарно во всех капиллярах содержится немного крови – всего около 6 % от общего объема, но зато площадь соприкосновения с тканями здесь самая большая, до 1500 м2 на 100 г ткани, что и обеспечивает обмен веществ. Стенка капилляра состоит из однослойного эндотелия и базальной мембраны. Переход веществ через стенку капилляров может происходить: а) – диффузией, через поры (каналы) в мембране; б)– с помощью активного транспорта с использованием белков-переносчиков; в) -путем пиноцитоза; г) – через слившиеся участки наружной и внутренней мембраны клеток (фенестры) и д) – через межклеточные контакты – щели.

Проницаемость капилляров различна в разных органах, наибольшая – в кроветворных органах, в почечных клубочках, наименьшая – в сосудах мозга.

В состоянии покоя кровь циркулирует только через небольшую часть капилляров. Периодически они закрываются, и кровоток осуществляется через соседние капилляры (игра капилляров). При увеличении функциональной активности ткани или органа открывается больше капилляров и увеличивается давления в них.

Величина капиллярного кровотока регулируется следующими механизмами.

1. Изменением тонуса прекапиллярных артериол: при их сужение приток крови в капилляры уменьшается, при расширении – увеличивается.

2. Изменением тонуса прекапиллярных сфинктеров – циркулярно расположенных гладкомышечных волокон на границе артериолы и капилляра. При сокращении прекапиллярных сфинктеров приток крови в капилляр уменьшается или вообще прекращается, при расслаблении - увеличивается.

3. Изменением объема эндотелиальных клеток капилляров. При их набухании просвет капилляров уменьшается и уменьшается кровоток.

4. Изменением тонуса венул. При увеличении венозного тонуса капилляры расширяются и вмещают больше крови.

Движение крови в венах. Вены называют «емкостными» сосудами, в них слабо развит гладкомышечный слой, и они легко растягиваются, вмещая в себя большой объем крови. В венах находится около 75 % всей крови организма.Линейная скорость кровотока в венах постепенно возрастает, по мере слияния в более крупные сосуды. В полых венах она достигает 20 см/сек, тогда, как в периферических колеблется от 6 до 14 см/сек.Давление крови в венах постепенно снижается до 0 в предсердиях. Разница давления между капиллярами и полостями предсердий – основная причина движения крови в венах. Поскольку венозное давление мало, то существуют дополнительные механизмы, способствующие одностороннему движению крови в венах. К ним относятся следующие факторы.

1. Наличие кармашковых клапанов в крупных венах, кроме воротной и полых вен.

2. Ритмические сокращения скелетных мышц, «выжимающих» кровь из вен. Напротив, статические, длительные сокращения скелетных мышц препятствуют венозному кровотоку и вызывают застой крови в венах.

3. Присасывающее действие сердца и грудной клетки, особенно при вдохе.

4. Давление диафрагмы при вдохе на органы брюшной полости, выжимающее кровь из вен брюшных органов в воротную вену.

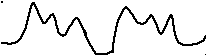

Венный пульс

– ритмические колебания стенок крупных

вен вследствие работы сердца. Во время

систолы предсердий кровь задерживается

в полых венах и растягивает их, при

диастоле предсердий кровь уходит в них,

на флебограмме - записи пульсовой волны

в вене (зубец «a»).

Следующий зубец –«c»

– это ундуляция, «вздрагивание» яремных

вен вследствие пульсации сонной артерии.

Третий зубец – «v»

- совпадает с концом систолы желудочков,

когда предсердия растянуты кровью и

задерживается на этот момент в венах.

Венный пульс

– ритмические колебания стенок крупных

вен вследствие работы сердца. Во время

систолы предсердий кровь задерживается

в полых венах и растягивает их, при

диастоле предсердий кровь уходит в них,

на флебограмме - записи пульсовой волны

в вене (зубец «a»).

Следующий зубец –«c»

– это ундуляция, «вздрагивание» яремных

вен вследствие пульсации сонной артерии.

Третий зубец – «v»

- совпадает с концом систолы желудочков,

когда предсердия растянуты кровью и

задерживается на этот момент в венах.

a c v

Рис 1.2.3. Схема записи венного пульса (флебограмма)

Венный физиологический, или отрицательный венный пульс можно наблюдать в яремных венах.