- •М.А. Глазовская

- •Предисловие

- •Часть I

- •Введение

- •Суббореальное почвообразование

- •Субтропическое (теплое и умеренно теплое) почвообразование

- •Тропическое и экваториальное почвообразование

- •Интразональные почвы равнинных территорий

- •Глава 1 мегаструктура почвенного покрова земли

- •Состав зональных почв равнинных территорий по почвенно-биоклиматическим поясам

- •Закономерности распространения семейств субаэральных почв внутри геохимических полей

- •Распространение семейств почв супераквального и аквального рядов по географическим поясам

- •Глава 2

- •Почвенные зоны. Биоклиматогенные равнинно- и горнозональные

- •Макроструктуры

- •Зональные почвы

- •Закономерности связи некоторых зональных типов почв с гидротермическими условиями

- •Рубежные значения r на границе терморядов

- •Азональные и интразональные почвы

- •Почвенные зоны

- •Структура горизонтальной зональности почв на «идеальном» континенте и на реальных континентах мира

- •Асимметрия структуры горизонтальной зональности северного и южного полушарий

- •Фациальные спектры горизонтальных почвенных зон

- •Вертикальная или горная зональность

- •Глава 3 Географические закономерности в распространении массивных почвообразующих пород и продуктов их выветривания

- •Распространение изверженных и осадочных пород

- •Остаточные и аккумулятивные типы коры выветривания и закономерности их географического распределения

- •Глава 4

- •Возраст почв, почвенные реликты

- •Эволюция типов почвообразования, эволюция (или метаморфизм) почв

- •Типы почвенно-генетических регионов

- •Глава 5 Основные типы макроструктур почвенного покрова почвенные области

- •Основные типы макроструктур почвенного покрова

- •Глава 6 Основные типы мезоструктур почвенного покрова комбинации почв, почвенно-геохимические катены

- •Элементарный почвенный ареал

- •Типы комбинаций элементарных почвенных ареалов

- •Почвенно-геохимические сопряжения, или почвенно-геохимические катены

- •Почвенно-геохимические катены в поле кислых ульматно- фульватных почв

- •Почвенно-геохимические катены молодых трансэлювиальных и трансэлювиально-аккумулятивных горных ландшафтов холодных гумидных областей

- •Почвенно-геохимические катены моренно-ледниковых равнин бореального пояса

- •Почвенно-геохимические катены в поле распространения кислотно-слабощелочных почв

- •Типы почвенно-геохимических катен в поле распространения щелочных почв сухостепных и пустынных областей

- •Сочетания и почвенно-геохимические сопряжения как почвенно-генетические территориальные единицы

- •Глава 7 география антропогенных почв и почв, измененных земледельческой культурой

- •Почвы, созданные и преобразованные путем осушения территории

- •Почвы, созданные и преобразованные при орошении территории

- •Почвы террасированных склонов

- •Почвы, созданные при закреплении движущихся песков

- •Почвы рекультивированных территорий

- •Степень земледельческого использования почв различных географических поясов и зон увлажнения

- •Сельскохозяйственное использование почв равнин мира, млн. Км2 (по н. Н. Розову)

- •Часть II почвенный покров система единиц почвенно-географического районирования

- •1. Почвенно-биоклиматический пояс.

- •2. Почвенно-биоклиматическая область.

- •Глава 8 выветривание и почвообразование в полярных пустынях антарктиды и арктики

- •Глава 9 почвенный покров евразии факторы, определяющие общую структуру почвенного покрова континента

- •Почвенный покров евразиатскои части тундрового сектора тундровых глеевых и альфегумусовых почв

- •Факторы, определяющие формирование и распределение почв

- •Северо-Европейская, или Фенноскандинавская почвенная область

- •Европейско-Западно-Сибирская почвенная область

- •Северо-Сибирская почвенная область

- •Центрально-Сибирская почвенная область

- •Восточно-Сибирская почвенная область

- •Северо-Атлантическая почвенная область

- •Таежные лугово-степные области, локализованные в пределах бореального таежно-л есного сектора

- •Центрально-Якутская почвенная область

- •Почвенный покров суббореальных лесных секторов евразии (элювиземно-подзолистых, поверхностно-глеево-элювиальных и буроземных почв)

- •Американо-европейский суббореальный лесной сектор европейская часть

- •Приатлантическая европейская лесная почвенная область

- •Герцинско-Альпийская почвенная область

- •Восточно-Европейская лесная почвенная область

- •Почвенный покров азиатской части северного притихоокеанского лесного сектора буроземных, элювиземно-подзолистых, кислых глеево-элювиальных, аллофаново-гумусовых и горных подзолистых почв

- •Восточно-Азиатская лесная почвенная область

- •Восточно-Китайская почвенная область насыщенных бурых лесных (коричневых) и лугово-коричневых почв аллювиальных равнин

- •Почвенный покров евразиатского лесо-лугово-степного сектора элювиземно-кальции-гумусовых и дерновых кальций-гумусовых почв

- •Факторы, определяющие характер почв и почвенного покрова

- •Разделение лесо-лугово-степного сектора на почвенные области

- •Европейская лесо-лугово-степная почвенная область

- •Западно-Сибирская лесо-лугово-степная почвенная область

- •Амуро-Маньчжурская лугово-степная почвенная область

- •Почвенные области лесо-лугово-степного сектора Евразии с горнозональными макроструктурами, сочетающимися с литогенными и биоклиматогенными структурами межгорных и подгорных равнин

- •Карпатско-Северо-Кавказская почвенная лесо-лугово-степная область

- •Карпатско-Дунайская подобласть

- •Северо-Кавказская подобласть

- •Южно-Сибирская лесо-лугово-степная область

- •Почвенный покров евразиатского сектора кальций-гумусовых степных почв

- •Европейско-Казахстанская почвенная степная область. Черноземная зона

- •Зона каштановых почв сухих степей

- •Монголо-Китайская степная почвенная область

- •Зона каштановых почв

- •Азиатский сектор пустынных степей и пустынь, с ксеро-карбонатными, ксеро-солонцовыми и солончаковыми почвами

- •Центрально-Азиатская почвенная область

- •Зона бурых пустынно-степных почв

- •Зона примитивных почв и солевых кор каменистых и песчаных пустынь

- •Памиро-Тибетская горная пустынная область

- •Среднеазиатская почвенная область

- •Зона бурых, серо-бурых, такыровидных и песчаных почв пустынь

- •Среднеазиатско-Гиндукуш-Парапамизская почвенная область сероземов, серо-коричневых, коричневых, высокогорных лугово-степных и луговых почв

- •Переднеазиатская область пустынных и пустынно-степных почв

- •Подобласть Иранского нагорья

- •Подобласть аллювиальных равнин р. Инда

- •Аравийская пустынная почвенная область (Сахаро-Аравийский пустынный сектор)

- •Желтоземов, красно-желтых и красных ферраллитных почв

- •Гималайско-Восточно-Тибетская область горно-лесных и горно-луговых почв

- •Южно-азиатский ксерофитно-саванно-лесной сектор ферроземов, слитоземов, латеритных и горных фульвоферраллитных почв

- •Глава 10 почвенный покров северной америки факторы, определяющие общую структуру почвенного покрова континента

- •Северо американская часть тундрового сектора Северо-Американская тундровая область

- •Зона аркто-тундровых почв

- •Зона тундровых глеевых почв

- •Почвенный покров североамериканской части бореального таежного сектора альфегумусовых почв и подзолов Географическое положение, разделение на почвенные области

- •Лаврентийская почвенная область

- •Аляскинско-Кордильерская почвенная область

- •Центрально-Канадская лесо-лугово-степная почвенная область

- •Почвенный покров суббореальных лесных секторов буроземов и элювиземно-подзолистых почв северной америки

- •Береговая тихоокеанская почвенная область

- •Почвенный покров северо американского лесо-лугово-степного сектора Географическое положение, разделение на почвенные области

- •Центрально-Кордильерская лесо-лугово-степная почвенная область

- •Южно-Канадская лесо-лугово-степная область

- •Центрально-равнинная почвенная область бруниземов и черноземно-луговых почв

- •Почвенный покров северо американского степного сектора кальций-гумусовых сиаллитных почв

- •Зона черноземов

- •Зона каштановых почв

- •Почвенный покров североамериканского субтропического влажно-лесного сектора фульвоферраллитных почв

- •Почвенный покров западно-американского пустынно-ксерофитно-лесного сектора Географическое положение, разделение на почвенные области

- •Западная Американская почвенная область (область Большого бассейна)

- •Калифорнийско-Мексиканская почвенная область

- •Техасская почвенная область (кальций-гумусовых сиаллитных оглиненных почв)

- •Зона красновато-черных и коричневых выщелоченных почв

- •Почвы равнин широко используются под посевы хлопчатника.

- •Зона красновато-коричневых почв (на Почвенной карте фгам зона серо-коричневых почв)

- •Глава 11 почвенный покров южной америки факторы, определяющие общую структуру почвенного покрова континента

- •Почвенно-географическое районирование Южной и Центральной Америки

- •Почвенный покров приэкваториальных и тропических влажнолесных областей

- •Центрально-Американская почвенная область

- •Экваториальная Андийская почвенная область

- •Амазонская почвенная область

- •Приатлантическая влажнолесная почвенная область

- •Почвенный покров саванно-ксерофитно-лесных областей

- •Прикарибская почвенная область

- •Центрально-Бразильская почвенная область

- •Восточно-Бразильская почвенная область

- •Парагвайско-Предандийская почвенная область

- •Южно-американский лугово-степнои сектор Почвенная область Восточной пампы

- •Андийско-Патагонский пустынно-степной сектор

- •Центрально-Андийская почвенная область

- •Южный притихоокеанскии суббореальныи лесной сектор Патагонско-Огнеземельская почвенная область

- •Глава 12 почвенный покров африки факторы, определяющие общую структуру почвенного покрова континента

- •Американо-африканский приэкваториальный влажнолесной сектор Конго-Гвинейская почвенная область

- •Африканская часть американо-африканского саванно-ксерофитно-лесного сектора

- •Судано-Гвинейская почвенная область

- •Зона красных ферсиаллитных и альферритных оочв высокотравных саванн

- •Зона красно-бурых, коричневых и темноцветных монтмориллонитовых почв сухих саванн

- •Абиссино-Сомалийско-Иеменская горная область красно-бурых и темноцветных почв сухих саванн и ксерофильных лесов

- •Почвы о. Мадагаскар

- •Анголо-Замбо-Родезийская почвенная область

- •Зона красных и красно-коричевых альферритных и ферсиаллитных почв тропических ксерофитных лесов и редколесий

- •Зона красно-бурых ферсиаллитных и ферритизированных почв саванн с участием темноцветных монтмориллонитовых почв

- •Калахарская почвенная область

- •Почвенный покров пустынных секторов африки Южно-Африканская пустынная область

- •Сахаро-аравийскии пустынный сектор Сахарская область

- •Северо-Африканская область Средиземноморского ксерофитного лесо-кустарникового сектора

- •Глава 13 почвенный покров австралии и новой зеландии факторы, определяющие общий характер почвенного покрова австралии

- •Австралийско-тасманская почвенная область горных буроземов, желтоземов, красноземов и подзолистых почв

- •Тасманская подобласть горно-луговых, бурых лесных и подзолистых почв

- •Саванно-ксерофитно-кустарниковый 1почвенныи сектор австралии ферроземов и реликтовых латеритных почв, слитоземов, осолоделых и солонцово-солончаковых почв

- •Северо-Австралийская почвенная область красных ферраллитных и ферсиаллитных почв саванн

- •Провинция Северная красных ферраллитных и ферсиаллитных почв саванн

- •Провинция Северо-Восточная оподзоленных ферраллитных почв

- •Провинция Центральная возвышенная тропических черноземовидных почв, солонцов и солодей

- •Провинция Юго-Восточная низкогорная красно-коричневых, красно-коричневых осолоделых и темноцветных слитых почв

- •Провинция Северная темноцветных слитых почв (слитоземов)

- •Южно-Австралийская почвенная область кальций-гумусовых оглиненных солонцеватых, осолоделых, ксеро-карбонатных и ксеросолонцовых почв

- •Провинция Юго-Восточная солонцеватых серо-коричневых почв, солонцов и солодей

- •Провинция солонцовых, солончаковых и карбонатных красновато-бурых почв субтропической аридной Австралии

- •Западно-Австралийская область реликтовых латеритных и современных солонцовых и солончаковых почв

- •Западная провинция солонцовых и солончаковых, бурых и красно-бурых почв с горизонтами окремнения

- •Центрально-австралийская пустынная область

- •Новозеландская почвенная область (южный притихоокеанский лесной сектор)

Зона бурых, серо-бурых, такыровидных и песчаных почв пустынь

Зона занимает большую часть Среднеазиатской почвенной области и разделяется на две подзоны: северную — бурых пустынно- степных почв полынных пустынь и южную — серо-бурых почв полынно-солянковых и солянковых пустынь, последние занимают пластовые равнины, сложенные соленосными и гипсоносными третичными отложениями. Они чередуются с массивами такыровидных почв и такыров и песчаных почв древнеаллювиальных равнин.

Высокая степень аридности климата характеризует эту зону: количество годовых осадков составляет 90—180 мм, за вегетационный период 30—80 мм, при величине испаряемости за этот же период — более 1000 мм. Сумма положительных температур за вегетационный период — 3400—4600°, продолжительность безморозного периода— 160—190 дней. Зимой почвы промерзают, а летом находятся в крайне иссушенном состоянии. Лишь в короткие периоды весны и поздней осени почвы увлажнены выше влажности завядания растений. Поэтому в этой зоне в растительном покрове глинистых и суглинистых пустынь господствуют полукустарнички — полыни и ксерофитные солянки, с глубокой корневой системой. Растительность не образует сомкнутого покрова, более 50% поверхности почвы обнажено и занято ассоциациями напочвенных водорослей и лишайников. Поверхность такыров почти лишена высшей растительности и несет лишь водорослевую флору, вегетирующую периодически, когда дождевые воды, стекающие с окружающих такыр повышенных элементов рельефа, заливают его поверхность.

Бурые и серо-бурые почвы глинистых пустынь имеют много общего в строении профиля. Их профиль четко дифференцирован, включает: гор. А, светло-серый, с тонкой хрупкой корочкой на поверхности, ниже — пористый, слоеватый, очень рыхлый, с содержанием гумуса 1,0—1,5% в бурых и 0,7—1,2% в серо-бурых почвах, в составе гумуса преобладают светлоокрашенные, слабополимеризованные фульвокислоты. На глубине от 10—12 до 25 см выделяется гор. Btm — бурый в той или иной степени уплотненный, несколько обогащенный илистой фракцией и соответственно обладающий большей емкостью поглощения. В бурых пустынно-степных почвах часто к нему приурочен максимум содержания гумуса. В серо-бурых пустынных почвах в гор. Btm появляются новообразования карбонатов в виде белоглазки; в бурых пустынно-степных почвах карбонатный горизонт с белоглазкой смещен несколько ниже и образует самостоятельный иллювиальный горизонт на глубине 30—70 см. Все бурые и серо-бурые почвы Средней Азии в большей или меньшей степени гипсоносны. В бурых пустынно- степных почвах гипс появляется с глубины 60—70 см, в серо-бурых — 40—50 см. С глубины около 50 см и глубже в почвах появляются легкорастворимые соли, часто в количестве более 1,0%.

Характер распределения карбонатов в бурых пустынно-степных и в серо-бурых пустынных почвах различен. В бурых пустынно- степных почвах в гор. Аив верхней части гор. В карбонаты отсутствуют, в серо-бурых пустынных приуроченных к наиболее аридным условиям рассматриваемой зоны, максимум карбонатов часто приурочен к гор. А или наблюдаются два максимума: у поверхности и на глубине 30—50 см. Как среди бурых пустынно- степных, так и среди серо-бурых пустынных почв имеются солонцеватые и несолонцеватые почвы. В зоне бурых пустынно-степных почв солонцеватые почвы преобладают на суглинистых равнинах, где образуют комплексы, с солонцами; в растительном покрове на солонцеватых почвах преобладает биюргун. Несолонцеватые почвы занимают денудационные равнины, сложенные хорошо водопроницаемыми щебенчатыми отложениями, или аккумулятивные галечниковые и песчаные равнины. В растительном покрове преобладают полыни. По площади в пределах зоны несолонцеватые почвы занимают подчиненное положение.

Среди серо-бурых почв также встречаются несолонцеватые, связанные с наносами легкого механического состава — песками и супесями, щебневатыми легкими суглинками — приурочены к высоким равнинам и плато. На древних засоленных и гипсоносных породах и на более низких уровнях аккумулятивных равнин преобладают солонцеватые, сильно загипсованные и солончаковатые серо-бурые почвы. Ряд исследователей (Перельман, 1959; Лобова, 1960; В. В. Добровольский, 1966) связывают образование мощных горизонтов шестоватого гипса в серо-бурых пустынных почвах с предшествующей стадией гидрогенной аккумуляции в

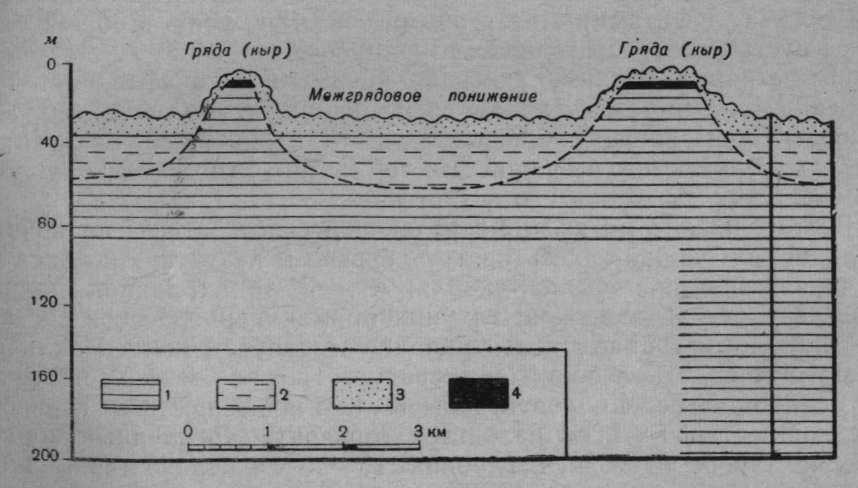

Рис. 52. Условия залегания ископаемых почв на останцах (кырах) плиоценовой аллювиальной равнины (Юго-Восточные Каракумы): 1 — заунгузская свита, 2 — древний аллювий Пра-Амударьи; 3 — эоловые пески; 4 — ископаемая почва

условиях слаборасчлененного рельефа и близкого залегания к поверхности засоленных грунтовых вод (рис. 52).

В ряде работ отмечается не только наличие палеогидрогенных, но и палеоклиматогенных реликтов в почвенном покрове пустынь Средней Азии, свидетельствующих о существовании в четвертичном периоде более влажных, плювиальных эпох (Герасимов, 1937; Розанов, 1951; Гаель, 1969; Степанов, 1970) конца плейстоцена — середины голоцена. На поверхности возвышенных равнин эти древние почвы выходят на поверхность, и в них продолжается современное почвообразование. Возможно, что серо-бурые почвы, с выраженным иллювиальным карбонатным горизонтом на глубине 40—50 см и одновременно вторым максимумом карбонатов кальция в поверхностном горизонте, отражают в профиле эти две фазы почвообразования: выщелачивание карбонатов в предшествующую стадию, с более влажным климатом, сопровождавшуюся образованием бурых пустынно-степных, почв, с иллювиальными солонцеватым и карбонатным горизонтами, и последующую аридную; с последней связаны почти полная минерализация органических остатков, накопление вместо гумуса в верхней части профиля карбоната кальция и вытеснения из поглощающего комплекса ранее солонцеватых почв поглощенного натрия. Во многих почвах в нижней части профиля — засоленной и гипсоносной — сохраняются еще и следы палеогидрогенной стадии. Таким образом, профиль многих почв имеет сложный гетерогенный характер. При анализе подобных профилей нельзя исключать, кроме того, поступление солей с осадками и эоловым путем и накопление их в почвах в условиях крайней аридности климата, с чем могут быть связаны повторное осолонцевание и засоление почв при активном биогенном накоплении солей галофитами, образующими основную долю в общей биомассе пустынных растительных группировок.

На песчаных равнинах древние почвы часто оказываются погребенными, а при последующем развевании песков вновь выходят на поверхность и часто бронируют ее от дальнейшей дефляции, так как образуют в песчаной рыхлой толще относительно уплотненные, более устойчивые горизонты.

Растительность на песках гораздо более богата, чем на почвах суглинистых равнин. Здесь растут деревья и кустарники: саксаул, песчаная акация, эфедра, каллигонум и др.; травяной покров образован песчаной осокой; глубина промачивания песков составляет 1,0—1,5 м, запасы влаги пополняются путем конденсации во время суточных колебаний температур. Тем не менее профиль почв слабо дифференцирован: под рыхлым поверхностным горизонтом мощностью 5—7 см находится горизонт, скрепленный корневищами злаков и осоки, с глубины 15—20 см количество мелких корешков убывает, песок становится менее связным; глубже 50—60 см идут лишь крупные корни деревьев и кустарников, углубляющиеся и расходящиеся в стороны на несколько метров. Е. В. Лобова отмечает некоторое слабое ожелезнение верхней части песчаной толщи, связанное с сильным прогреванием и дегидратацией окислов железа. В субтропических и особенно в тропических песчаных пустынях, как будет показано далее, явление покраснения, или «рубификации», песков развито весьма сильно.

Значительные площади в пустынях Средней Азии занимают древние суглинистые аллювиальные равнины, обширные древние обсохшие дельты Сырдарьи, Амударьи, Мургаба, Теджена, Чу, Или и др. На них распространены такыровидные пустынные почвы. Это бывшие луговые, лугово-болотные и лугово-солончаковые почвы, утратившие связь с грунтовыми водами и незаливаемые в периоды наводнений. Они существуют в настоящее время в условиях лишь атмосферного увлажнения. Пустынный режим привел к минерализации значительной части гумуса, содержание которого в верхней части профиля составляет около 1,0%, а в наиболее опустыненных — 0,2—0,5%- Профиль почв слабо дифференцирован. Под светло-серой пористой корочкой мощностью 2—5 см, растрескавшейся на полигональные отдельности диаметром 5— 10 см, располагается слоевато-чешуйчатый, более светлый или буроватый рыхловатый 1^ризонт мощностью 5—12 см. Под ним находится несколько уплотненный бесструктурный горизонт мощностью 15—20 см, часто со значительным содержанием легкорастворимых солей; почвы карбонатны с самой поверхности, но не имеют выраженного иллювиального карбонатного горизонта. Емкость поглощения так же, как и в серо-бурых почвах, невысокая, 7—12 мг∙экв на 100 г. На разных стадиях обсыхания и опустынивания аллювиальных равнин изменяется растительный покров: на первых стадиях обсыхания, когда почвы еще не утратили связи с грунтовыми водами, они весьма часто засолоняются и покрываются галофитными полукустарничками и кустарниками, среди последних обычны черный саксаул (Haloxylon aphyllum) и гребенщик, по мере опустынивания появляется полынно-солянковая растительность с эфемерами; на наиболее древних осушенных поверхностях господствует биюргун (Anabasis salsa).

Такыровидные почвы аллювиальных равнин изучались издавна многими почвоведами (Герасимов, 1937; Лобова, 1940; Розанов, 1951; Боровский и др., 1958; Кимберг, 1939; Горбунов, 1951; и многие др.). Интерес к этим почвам обусловлен тем, что они — главный фонд орошаемых земель на равнинах Средней Азии. С ними связаны древние оазисы орошаемого земледелия, многие из которых имеют возраст несколько тысячелетий. Здесь мощность ирригационного наноса составляет 1—2 м, в толще которого сформировалась новая культурно-поливная почва. Многие оазисы, существовавшие в период Древнего Хорезма (VII—III в. до н. э.), раннего средневековья (XII—XIII вв.), в послемонгольский период (XIV в.), оказались заброшенными или в силу изменения направления речных русел и обсыхания старых, или в результате разрушения ирригационной сети войсками Чингисхана, а позднее Тамерлана. Поэтому на аллювиальных равнинах Средней Азии можно наблюдать все стадии опустынивания древнеорошаемых почв, выделяемых среди такыровидных пустынных почв в качестве «старозалежных». Эти почвы содержат несколько больше гумуса, в них выражен иллювиальный карбонатный горизонт, отсутствует максимум карбонатов в верхней части профиля, что связано с предшествующим оазисным периодом существования этих почв, когда они промывались ирригационными водами.

Небольшими участками на равнинах Средней Азии среди других почв встречаются такыры, приуроченные к неглубоким плоским замкнутым понижениям, сложенным с поверхности глинистыми или суглинистыми наносами, на поверхности которых периодически застаиваются воды поверхностного стока весенних и осенне- зимних осадков. На поверхности такыров формируется плотная, мощностью 2—8 см, глинистая корка, разбитая трещинами на многоугольники. Образование этой корки одни почвоведы объясняют формированием поверхностного солонцового горизонта (Прасолов, Иванова, Герасимов, Лобова), другие считают ее результатом заиления поверхности, приносимым с поверхностными водами материалом (Успанов), а образование трещиноватой корки связывают с процессами усадки глинистого материала при высыхании (Розанов). Н. Н. Болышев (1952) установил, что существенное значение в образовании такырной корки имеют водоросли: сине-зеленые, зеленые и диатомовые, которые являются источником богатого азотом органического вещества и способствуют распаду алюмосиликатов и поверхностному осолодению такырных поверхностей. Кроме того, в условиях переувлажнения в щелочной среде может идти образование монтмориллонита.

Трещины, проникающие до глубины 10—15 см, разделяют корковый горизонт на многогранные плитки. Подкорковый горизонт состоит из твердых слоеватых структурных отдельностей. Этот горизонт обычно уже значительно засолен, в нем преобладают сульфаты и хлориды натрия.

Подробные исследования такыров Туркмении, произведенные Н. И. Базилевич, В. А. Ковдой, Л. Е. Родиным и др. (1956), показали, что морфология такыров, степень их солончаковатости и осолодения зависят от их геоморфологического положения: в нижних частях подгорных равнин, где преобладает аккумуляция механических и химических продуктов выветривания, среди солончаков распространены водорослевые солончаковые такыры и такыровид- ные солончаки, с гладкой блестящей полигональной поверхностью; в средней части подгорных равнин, с начальными стадиями вертикального и горизонтального выноса солей, распространены водо- рослево-лишайниковые солончаковатые, солонцеватые, слабоосолоделые такыры; в верхней части подгорных равнин, представляющих пояс мелкопятнистых такыров и такыровидных пустынных почв, распространены лишайниковые, зарастающие эфемерами слабосолончаковатые слабосолонцеватые и слабоосолоделые такыры.

Для сельскохозяйственного освоения такыры мало пригодны вследствие значительной солончаковатости, водонепроницаемости, склонности к образованию плотной корки.