- •М.А. Глазовская

- •Предисловие

- •Часть I

- •Введение

- •Суббореальное почвообразование

- •Субтропическое (теплое и умеренно теплое) почвообразование

- •Тропическое и экваториальное почвообразование

- •Интразональные почвы равнинных территорий

- •Глава 1 мегаструктура почвенного покрова земли

- •Состав зональных почв равнинных территорий по почвенно-биоклиматическим поясам

- •Закономерности распространения семейств субаэральных почв внутри геохимических полей

- •Распространение семейств почв супераквального и аквального рядов по географическим поясам

- •Глава 2

- •Почвенные зоны. Биоклиматогенные равнинно- и горнозональные

- •Макроструктуры

- •Зональные почвы

- •Закономерности связи некоторых зональных типов почв с гидротермическими условиями

- •Рубежные значения r на границе терморядов

- •Азональные и интразональные почвы

- •Почвенные зоны

- •Структура горизонтальной зональности почв на «идеальном» континенте и на реальных континентах мира

- •Асимметрия структуры горизонтальной зональности северного и южного полушарий

- •Фациальные спектры горизонтальных почвенных зон

- •Вертикальная или горная зональность

- •Глава 3 Географические закономерности в распространении массивных почвообразующих пород и продуктов их выветривания

- •Распространение изверженных и осадочных пород

- •Остаточные и аккумулятивные типы коры выветривания и закономерности их географического распределения

- •Глава 4

- •Возраст почв, почвенные реликты

- •Эволюция типов почвообразования, эволюция (или метаморфизм) почв

- •Типы почвенно-генетических регионов

- •Глава 5 Основные типы макроструктур почвенного покрова почвенные области

- •Основные типы макроструктур почвенного покрова

- •Глава 6 Основные типы мезоструктур почвенного покрова комбинации почв, почвенно-геохимические катены

- •Элементарный почвенный ареал

- •Типы комбинаций элементарных почвенных ареалов

- •Почвенно-геохимические сопряжения, или почвенно-геохимические катены

- •Почвенно-геохимические катены в поле кислых ульматно- фульватных почв

- •Почвенно-геохимические катены молодых трансэлювиальных и трансэлювиально-аккумулятивных горных ландшафтов холодных гумидных областей

- •Почвенно-геохимические катены моренно-ледниковых равнин бореального пояса

- •Почвенно-геохимические катены в поле распространения кислотно-слабощелочных почв

- •Типы почвенно-геохимических катен в поле распространения щелочных почв сухостепных и пустынных областей

- •Сочетания и почвенно-геохимические сопряжения как почвенно-генетические территориальные единицы

- •Глава 7 география антропогенных почв и почв, измененных земледельческой культурой

- •Почвы, созданные и преобразованные путем осушения территории

- •Почвы, созданные и преобразованные при орошении территории

- •Почвы террасированных склонов

- •Почвы, созданные при закреплении движущихся песков

- •Почвы рекультивированных территорий

- •Степень земледельческого использования почв различных географических поясов и зон увлажнения

- •Сельскохозяйственное использование почв равнин мира, млн. Км2 (по н. Н. Розову)

- •Часть II почвенный покров система единиц почвенно-географического районирования

- •1. Почвенно-биоклиматический пояс.

- •2. Почвенно-биоклиматическая область.

- •Глава 8 выветривание и почвообразование в полярных пустынях антарктиды и арктики

- •Глава 9 почвенный покров евразии факторы, определяющие общую структуру почвенного покрова континента

- •Почвенный покров евразиатскои части тундрового сектора тундровых глеевых и альфегумусовых почв

- •Факторы, определяющие формирование и распределение почв

- •Северо-Европейская, или Фенноскандинавская почвенная область

- •Европейско-Западно-Сибирская почвенная область

- •Северо-Сибирская почвенная область

- •Центрально-Сибирская почвенная область

- •Восточно-Сибирская почвенная область

- •Северо-Атлантическая почвенная область

- •Таежные лугово-степные области, локализованные в пределах бореального таежно-л есного сектора

- •Центрально-Якутская почвенная область

- •Почвенный покров суббореальных лесных секторов евразии (элювиземно-подзолистых, поверхностно-глеево-элювиальных и буроземных почв)

- •Американо-европейский суббореальный лесной сектор европейская часть

- •Приатлантическая европейская лесная почвенная область

- •Герцинско-Альпийская почвенная область

- •Восточно-Европейская лесная почвенная область

- •Почвенный покров азиатской части северного притихоокеанского лесного сектора буроземных, элювиземно-подзолистых, кислых глеево-элювиальных, аллофаново-гумусовых и горных подзолистых почв

- •Восточно-Азиатская лесная почвенная область

- •Восточно-Китайская почвенная область насыщенных бурых лесных (коричневых) и лугово-коричневых почв аллювиальных равнин

- •Почвенный покров евразиатского лесо-лугово-степного сектора элювиземно-кальции-гумусовых и дерновых кальций-гумусовых почв

- •Факторы, определяющие характер почв и почвенного покрова

- •Разделение лесо-лугово-степного сектора на почвенные области

- •Европейская лесо-лугово-степная почвенная область

- •Западно-Сибирская лесо-лугово-степная почвенная область

- •Амуро-Маньчжурская лугово-степная почвенная область

- •Почвенные области лесо-лугово-степного сектора Евразии с горнозональными макроструктурами, сочетающимися с литогенными и биоклиматогенными структурами межгорных и подгорных равнин

- •Карпатско-Северо-Кавказская почвенная лесо-лугово-степная область

- •Карпатско-Дунайская подобласть

- •Северо-Кавказская подобласть

- •Южно-Сибирская лесо-лугово-степная область

- •Почвенный покров евразиатского сектора кальций-гумусовых степных почв

- •Европейско-Казахстанская почвенная степная область. Черноземная зона

- •Зона каштановых почв сухих степей

- •Монголо-Китайская степная почвенная область

- •Зона каштановых почв

- •Азиатский сектор пустынных степей и пустынь, с ксеро-карбонатными, ксеро-солонцовыми и солончаковыми почвами

- •Центрально-Азиатская почвенная область

- •Зона бурых пустынно-степных почв

- •Зона примитивных почв и солевых кор каменистых и песчаных пустынь

- •Памиро-Тибетская горная пустынная область

- •Среднеазиатская почвенная область

- •Зона бурых, серо-бурых, такыровидных и песчаных почв пустынь

- •Среднеазиатско-Гиндукуш-Парапамизская почвенная область сероземов, серо-коричневых, коричневых, высокогорных лугово-степных и луговых почв

- •Переднеазиатская область пустынных и пустынно-степных почв

- •Подобласть Иранского нагорья

- •Подобласть аллювиальных равнин р. Инда

- •Аравийская пустынная почвенная область (Сахаро-Аравийский пустынный сектор)

- •Желтоземов, красно-желтых и красных ферраллитных почв

- •Гималайско-Восточно-Тибетская область горно-лесных и горно-луговых почв

- •Южно-азиатский ксерофитно-саванно-лесной сектор ферроземов, слитоземов, латеритных и горных фульвоферраллитных почв

- •Глава 10 почвенный покров северной америки факторы, определяющие общую структуру почвенного покрова континента

- •Северо американская часть тундрового сектора Северо-Американская тундровая область

- •Зона аркто-тундровых почв

- •Зона тундровых глеевых почв

- •Почвенный покров североамериканской части бореального таежного сектора альфегумусовых почв и подзолов Географическое положение, разделение на почвенные области

- •Лаврентийская почвенная область

- •Аляскинско-Кордильерская почвенная область

- •Центрально-Канадская лесо-лугово-степная почвенная область

- •Почвенный покров суббореальных лесных секторов буроземов и элювиземно-подзолистых почв северной америки

- •Береговая тихоокеанская почвенная область

- •Почвенный покров северо американского лесо-лугово-степного сектора Географическое положение, разделение на почвенные области

- •Центрально-Кордильерская лесо-лугово-степная почвенная область

- •Южно-Канадская лесо-лугово-степная область

- •Центрально-равнинная почвенная область бруниземов и черноземно-луговых почв

- •Почвенный покров северо американского степного сектора кальций-гумусовых сиаллитных почв

- •Зона черноземов

- •Зона каштановых почв

- •Почвенный покров североамериканского субтропического влажно-лесного сектора фульвоферраллитных почв

- •Почвенный покров западно-американского пустынно-ксерофитно-лесного сектора Географическое положение, разделение на почвенные области

- •Западная Американская почвенная область (область Большого бассейна)

- •Калифорнийско-Мексиканская почвенная область

- •Техасская почвенная область (кальций-гумусовых сиаллитных оглиненных почв)

- •Зона красновато-черных и коричневых выщелоченных почв

- •Почвы равнин широко используются под посевы хлопчатника.

- •Зона красновато-коричневых почв (на Почвенной карте фгам зона серо-коричневых почв)

- •Глава 11 почвенный покров южной америки факторы, определяющие общую структуру почвенного покрова континента

- •Почвенно-географическое районирование Южной и Центральной Америки

- •Почвенный покров приэкваториальных и тропических влажнолесных областей

- •Центрально-Американская почвенная область

- •Экваториальная Андийская почвенная область

- •Амазонская почвенная область

- •Приатлантическая влажнолесная почвенная область

- •Почвенный покров саванно-ксерофитно-лесных областей

- •Прикарибская почвенная область

- •Центрально-Бразильская почвенная область

- •Восточно-Бразильская почвенная область

- •Парагвайско-Предандийская почвенная область

- •Южно-американский лугово-степнои сектор Почвенная область Восточной пампы

- •Андийско-Патагонский пустынно-степной сектор

- •Центрально-Андийская почвенная область

- •Южный притихоокеанскии суббореальныи лесной сектор Патагонско-Огнеземельская почвенная область

- •Глава 12 почвенный покров африки факторы, определяющие общую структуру почвенного покрова континента

- •Американо-африканский приэкваториальный влажнолесной сектор Конго-Гвинейская почвенная область

- •Африканская часть американо-африканского саванно-ксерофитно-лесного сектора

- •Судано-Гвинейская почвенная область

- •Зона красных ферсиаллитных и альферритных оочв высокотравных саванн

- •Зона красно-бурых, коричневых и темноцветных монтмориллонитовых почв сухих саванн

- •Абиссино-Сомалийско-Иеменская горная область красно-бурых и темноцветных почв сухих саванн и ксерофильных лесов

- •Почвы о. Мадагаскар

- •Анголо-Замбо-Родезийская почвенная область

- •Зона красных и красно-коричевых альферритных и ферсиаллитных почв тропических ксерофитных лесов и редколесий

- •Зона красно-бурых ферсиаллитных и ферритизированных почв саванн с участием темноцветных монтмориллонитовых почв

- •Калахарская почвенная область

- •Почвенный покров пустынных секторов африки Южно-Африканская пустынная область

- •Сахаро-аравийскии пустынный сектор Сахарская область

- •Северо-Африканская область Средиземноморского ксерофитного лесо-кустарникового сектора

- •Глава 13 почвенный покров австралии и новой зеландии факторы, определяющие общий характер почвенного покрова австралии

- •Австралийско-тасманская почвенная область горных буроземов, желтоземов, красноземов и подзолистых почв

- •Тасманская подобласть горно-луговых, бурых лесных и подзолистых почв

- •Саванно-ксерофитно-кустарниковый 1почвенныи сектор австралии ферроземов и реликтовых латеритных почв, слитоземов, осолоделых и солонцово-солончаковых почв

- •Северо-Австралийская почвенная область красных ферраллитных и ферсиаллитных почв саванн

- •Провинция Северная красных ферраллитных и ферсиаллитных почв саванн

- •Провинция Северо-Восточная оподзоленных ферраллитных почв

- •Провинция Центральная возвышенная тропических черноземовидных почв, солонцов и солодей

- •Провинция Юго-Восточная низкогорная красно-коричневых, красно-коричневых осолоделых и темноцветных слитых почв

- •Провинция Северная темноцветных слитых почв (слитоземов)

- •Южно-Австралийская почвенная область кальций-гумусовых оглиненных солонцеватых, осолоделых, ксеро-карбонатных и ксеросолонцовых почв

- •Провинция Юго-Восточная солонцеватых серо-коричневых почв, солонцов и солодей

- •Провинция солонцовых, солончаковых и карбонатных красновато-бурых почв субтропической аридной Австралии

- •Западно-Австралийская область реликтовых латеритных и современных солонцовых и солончаковых почв

- •Западная провинция солонцовых и солончаковых, бурых и красно-бурых почв с горизонтами окремнения

- •Центрально-австралийская пустынная область

- •Новозеландская почвенная область (южный притихоокеанский лесной сектор)

Типы почвенно-геохимических катен в поле распространения щелочных почв сухостепных и пустынных областей

В аридных областях, в поле щелочных почв с ярко выраженными процессами субаэрального соленакопления, различия в характере почвенно-геохимических сопряжений отдельных термических поясов сглаживаются. При высокой концентрации почвенных растворов, очень малом содержании органических веществ, малом участии живых организмов карбонаты кальция утрачивают подвижность и остаются в почвах элювиальных ландшафтов. Дифференциация катены здесь связана с миграцией и аккумуляцией наиболее подвижных солей: сульфатов и хлоридов натрия и хлоридов кальция и магния. Здесь испарительные барьеры, а в холодных пустынях и температурные барьеры — главные факторы дифференциации и аккумуляции солей.

В менее аридных — полупустынных областях — в ряду почв, образующих катену, в трансаккумулятивных звеньях ряда обычно присутствуют луговые солонцы, солончаковатые солонцы и луговые солончаковые почвы, с хлоридно-сульфатно-натриевым типом засоления. Это субаридный солонцово-лугово-солончаковый тип катены.

В более аридных областях солонцы замещаются такырами, а в областях конечных аккумуляций на месте солевых высыхающих озер образуются соровые солончаки хлоридно-сульфатно- натриевого и хлоридно-кальциево-магниевого типов. Это аридно- солончаковый тип катены.

В наиболее суровых пустынях мира, где почти исчезают биологические барьеры (Атакама, Ливийская), наряду с другими солями мигрируют нитраты, и в аккумулятивных частях почвенно-геохимических сопряжений образуются хлоридно-сульфатные нитратные солончаки.

Впервые анализ закономерностей дифференциации солей в зоне полупустынь был дан Б. Б. Полыновым для Монголии (1926). Им были выделены элементарные ландшафты и показаны почвенно-геохимические сопряжения пустынно-степных почв — повышенных элементов рельефа, с обызвесткованными лугово- пустынными почвами, луговыми солонцами и хлоридно-сульфатными солончаками в замкнутых депрессиях.

Е. Н. Иванова и И. П. Герасимов (1938) детально описали и проанализировали закономерности дифференциации солей в поверхностных и грунтовых водах, грунтах и почвах Кулундинской степи.

Далее появились многочисленные работы о различных районах субаридных и аридных областей СССР: Казахстане, Средней Азии, Прикаспийской, Куро-Араксинской низменностях.

Закономерности миграции и дифференциации солей в почвенно-геохимических сопряжениях аридных зон изучались особенна тщательно в связи с вопросами орошения почв и борьбы с вторичным засолением. Обобщения, касающиеся закономерностей миграции солей в аридных зонах СССР, даны в монографиях В. А. Ковды (1954), В. И. Боровского (1958, 1959), В.В.Егорова (1958), В. Р. Волобуева (1963) и др.

Значительное количество описаний различных сочетаний почв с участием засоленных и солонцовых имеется для аридных областей Северной Америки, Африки, Австралии и других районов мира.

Почвенно-геохимические сопряжения в приледниковых пустынях

Для характеристики геохимических процессов в перигляциальных областях приведем материалы о перераспределении продуктов выветривания и первичного почвообразования в оазисе Бангера в Антарктиде (Глазовская, 1958).

Оазис Бангера—это обнажившийся из-подо льда участок перигляциальной каменистой путыни, с многочисленными выходами скал, полигональными грунтами и выцветами солей на поверхности почв в депрессиях рельефа и по берегам маленьких соленых озерков.

Рассматриваемый профиль протяженностью около километра начинается на повышении у выходов гранитных скал и заканчивается в озерной котловине, представляющей местный замкнутый солесборный бассейн. Поверхность скал покрыта коричневато- красным, местами иссиня-черным пустынным загаром и разбита десквамационными трещинами на плитчатые отдельности. В трещинах между плитами и на их нижней поверхности появляются налеты зеленых и сине-зеленых водорослей, инкрустированные кальцитом. Белые корочки кальцита встречаются на боковых стенках и в нитеобразных углублениях у подножия скал.

Таким образом, разделение продуктов выветривания по степени подвижности начинается уже в пределах скальных поверхностей. Окислы железа и марганца наименее подвижны и фиксируются в наиболее элювиальных позициях, в пленках загара; карбонаты кальция частично задерживаются, по-видимому, не без участия водорослей, на путях стекания растворов в трансэлювиальных позициях. Вынос карбонатов кальция за пределы скальных поверхностей сопровождается накоплением карбонатов в мелкоземе полигональных почв, у подножия скал.

Наличие солончаков и соленого озера в депрессии рельефа указывает на дальнейшую дифференциацию продуктов выветривания. В направлении к центру депрессии наблюдается не только увеличение содержания солей, но и изменение их состава. Наиболее подвижны в данных условиях хлориды кальция и особенно магния.

Оазис Бангера находится недалеко от океана, поэтому можно предполагать, что засоление депрессий идет не только за счет продуктов выветривания массивных пород, но и за счет импульверизации морских солей, которые затем перераспределяются по элементам рельефа с поверхностным стоком.

Для сравнения рассмотрим характер почвенно-геохимических сопряжений в холодных пустынях, находящихся в центре Азии, на абс. высоте 3700—4000 м, на высоких нагорьях Центрального Тянь-Шаня, представляющих приледниковые денудационные и аккумулятивные равнины. Малое количество осадков (150— 200 мм в год), низкие температуры (средняя июля 4°) ограничивают передвижение легкорастворимых продуктов выветривания и почвообразования.

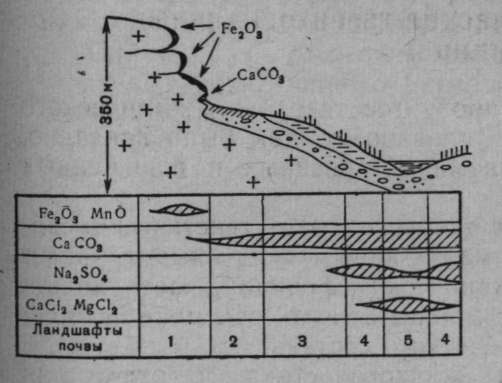

Рис. 25. Почвенно-геохимическое сопряжение высокогорных пустынь Центрального Тянь-Шаня (по М. А. Глазовской, 1968):

1 — скальные поверхности с высокогорным загаром; 2 — полигональные почвы каменистой тундры на карбонатной морене; 3 — такыровидные многокарбонатные почвы высокогорных пустынь на лессовидных покровных суглинках; 4 — солончаковые луговые почвы на озерноледниковых отложениях; 5 — хлормдномагниево-кальциавые с&тончаки на озерно-ледниковых отложениях

На рис. 25 показана типичная для высокогорных пустынь Тянь-Шаня почвенно-геохимическая катена, во многом сходная с теми, что наблюдаются в оазисе Бангера. Поверхности скал, особенно их боковые стенки (по которым стекают талые снеговые воды), покрыты железисто-марганцовыми планками высокогорного (пустынного) загара. Произведенные нами анализы 10 образцов корочек загара, собранных с поверхности гранитов и гранодиоритов, показали, что отношение Ре2Оз/МпО в них существенно варьирует (от 17,0 до 1,2), уменьшаясь по направлению движения талых вод, что может указывать на большую подвижность марганца по сравнению с железом.

Подобно тому, как и в оазисе Бангера, на сыртах Тянь-Шаня потолки ниш в скалах покрыты налетами водорослей и микросталактитами кальцита. Почвы полигональной каменистой пустыни на повышенных участках денудационных равнин незасолены, но карбонатны с поверхности (1,5—2,0% СаСОз). Более низкие поверхности покрыты плащом маломощных (0,5—1 м) суглинков с более высоким содержанием карбонатов (более 5,0%). Здесь под разреженной растительностью развиты своеобразные многокарбонатные, а местами и солончаковатые такыровидные почвы высокогорных пустынь. У подножия холмов и в понижениях между ними карбонатность почв еще более возрастает (содержание СОг карбонатов 7—9%), увеличивается площадь засоленных почв, возрастает содержание в них водно-растворимых солей. Так же, как и в оазисе Бангера, миграция легкорастворимых солей из областей транзита в области аккумуляции сопровождается выпадением по пути менее растворимых при низких температурах сульфатов натрия, в то время как более легкорастворимые хлориды кальция и магния достигают наиболее пониженных участков рельефа.

Ряд подвижности элементов для почвенно-геохщшческих сопряжений перигляциальных пустынь следующий: Fe203; МпО; СаС03; Na2S04; NaCl.