- •М.А. Глазовская

- •Предисловие

- •Часть I

- •Введение

- •Суббореальное почвообразование

- •Субтропическое (теплое и умеренно теплое) почвообразование

- •Тропическое и экваториальное почвообразование

- •Интразональные почвы равнинных территорий

- •Глава 1 мегаструктура почвенного покрова земли

- •Состав зональных почв равнинных территорий по почвенно-биоклиматическим поясам

- •Закономерности распространения семейств субаэральных почв внутри геохимических полей

- •Распространение семейств почв супераквального и аквального рядов по географическим поясам

- •Глава 2

- •Почвенные зоны. Биоклиматогенные равнинно- и горнозональные

- •Макроструктуры

- •Зональные почвы

- •Закономерности связи некоторых зональных типов почв с гидротермическими условиями

- •Рубежные значения r на границе терморядов

- •Азональные и интразональные почвы

- •Почвенные зоны

- •Структура горизонтальной зональности почв на «идеальном» континенте и на реальных континентах мира

- •Асимметрия структуры горизонтальной зональности северного и южного полушарий

- •Фациальные спектры горизонтальных почвенных зон

- •Вертикальная или горная зональность

- •Глава 3 Географические закономерности в распространении массивных почвообразующих пород и продуктов их выветривания

- •Распространение изверженных и осадочных пород

- •Остаточные и аккумулятивные типы коры выветривания и закономерности их географического распределения

- •Глава 4

- •Возраст почв, почвенные реликты

- •Эволюция типов почвообразования, эволюция (или метаморфизм) почв

- •Типы почвенно-генетических регионов

- •Глава 5 Основные типы макроструктур почвенного покрова почвенные области

- •Основные типы макроструктур почвенного покрова

- •Глава 6 Основные типы мезоструктур почвенного покрова комбинации почв, почвенно-геохимические катены

- •Элементарный почвенный ареал

- •Типы комбинаций элементарных почвенных ареалов

- •Почвенно-геохимические сопряжения, или почвенно-геохимические катены

- •Почвенно-геохимические катены в поле кислых ульматно- фульватных почв

- •Почвенно-геохимические катены молодых трансэлювиальных и трансэлювиально-аккумулятивных горных ландшафтов холодных гумидных областей

- •Почвенно-геохимические катены моренно-ледниковых равнин бореального пояса

- •Почвенно-геохимические катены в поле распространения кислотно-слабощелочных почв

- •Типы почвенно-геохимических катен в поле распространения щелочных почв сухостепных и пустынных областей

- •Сочетания и почвенно-геохимические сопряжения как почвенно-генетические территориальные единицы

- •Глава 7 география антропогенных почв и почв, измененных земледельческой культурой

- •Почвы, созданные и преобразованные путем осушения территории

- •Почвы, созданные и преобразованные при орошении территории

- •Почвы террасированных склонов

- •Почвы, созданные при закреплении движущихся песков

- •Почвы рекультивированных территорий

- •Степень земледельческого использования почв различных географических поясов и зон увлажнения

- •Сельскохозяйственное использование почв равнин мира, млн. Км2 (по н. Н. Розову)

- •Часть II почвенный покров система единиц почвенно-географического районирования

- •1. Почвенно-биоклиматический пояс.

- •2. Почвенно-биоклиматическая область.

- •Глава 8 выветривание и почвообразование в полярных пустынях антарктиды и арктики

- •Глава 9 почвенный покров евразии факторы, определяющие общую структуру почвенного покрова континента

- •Почвенный покров евразиатскои части тундрового сектора тундровых глеевых и альфегумусовых почв

- •Факторы, определяющие формирование и распределение почв

- •Северо-Европейская, или Фенноскандинавская почвенная область

- •Европейско-Западно-Сибирская почвенная область

- •Северо-Сибирская почвенная область

- •Центрально-Сибирская почвенная область

- •Восточно-Сибирская почвенная область

- •Северо-Атлантическая почвенная область

- •Таежные лугово-степные области, локализованные в пределах бореального таежно-л есного сектора

- •Центрально-Якутская почвенная область

- •Почвенный покров суббореальных лесных секторов евразии (элювиземно-подзолистых, поверхностно-глеево-элювиальных и буроземных почв)

- •Американо-европейский суббореальный лесной сектор европейская часть

- •Приатлантическая европейская лесная почвенная область

- •Герцинско-Альпийская почвенная область

- •Восточно-Европейская лесная почвенная область

- •Почвенный покров азиатской части северного притихоокеанского лесного сектора буроземных, элювиземно-подзолистых, кислых глеево-элювиальных, аллофаново-гумусовых и горных подзолистых почв

- •Восточно-Азиатская лесная почвенная область

- •Восточно-Китайская почвенная область насыщенных бурых лесных (коричневых) и лугово-коричневых почв аллювиальных равнин

- •Почвенный покров евразиатского лесо-лугово-степного сектора элювиземно-кальции-гумусовых и дерновых кальций-гумусовых почв

- •Факторы, определяющие характер почв и почвенного покрова

- •Разделение лесо-лугово-степного сектора на почвенные области

- •Европейская лесо-лугово-степная почвенная область

- •Западно-Сибирская лесо-лугово-степная почвенная область

- •Амуро-Маньчжурская лугово-степная почвенная область

- •Почвенные области лесо-лугово-степного сектора Евразии с горнозональными макроструктурами, сочетающимися с литогенными и биоклиматогенными структурами межгорных и подгорных равнин

- •Карпатско-Северо-Кавказская почвенная лесо-лугово-степная область

- •Карпатско-Дунайская подобласть

- •Северо-Кавказская подобласть

- •Южно-Сибирская лесо-лугово-степная область

- •Почвенный покров евразиатского сектора кальций-гумусовых степных почв

- •Европейско-Казахстанская почвенная степная область. Черноземная зона

- •Зона каштановых почв сухих степей

- •Монголо-Китайская степная почвенная область

- •Зона каштановых почв

- •Азиатский сектор пустынных степей и пустынь, с ксеро-карбонатными, ксеро-солонцовыми и солончаковыми почвами

- •Центрально-Азиатская почвенная область

- •Зона бурых пустынно-степных почв

- •Зона примитивных почв и солевых кор каменистых и песчаных пустынь

- •Памиро-Тибетская горная пустынная область

- •Среднеазиатская почвенная область

- •Зона бурых, серо-бурых, такыровидных и песчаных почв пустынь

- •Среднеазиатско-Гиндукуш-Парапамизская почвенная область сероземов, серо-коричневых, коричневых, высокогорных лугово-степных и луговых почв

- •Переднеазиатская область пустынных и пустынно-степных почв

- •Подобласть Иранского нагорья

- •Подобласть аллювиальных равнин р. Инда

- •Аравийская пустынная почвенная область (Сахаро-Аравийский пустынный сектор)

- •Желтоземов, красно-желтых и красных ферраллитных почв

- •Гималайско-Восточно-Тибетская область горно-лесных и горно-луговых почв

- •Южно-азиатский ксерофитно-саванно-лесной сектор ферроземов, слитоземов, латеритных и горных фульвоферраллитных почв

- •Глава 10 почвенный покров северной америки факторы, определяющие общую структуру почвенного покрова континента

- •Северо американская часть тундрового сектора Северо-Американская тундровая область

- •Зона аркто-тундровых почв

- •Зона тундровых глеевых почв

- •Почвенный покров североамериканской части бореального таежного сектора альфегумусовых почв и подзолов Географическое положение, разделение на почвенные области

- •Лаврентийская почвенная область

- •Аляскинско-Кордильерская почвенная область

- •Центрально-Канадская лесо-лугово-степная почвенная область

- •Почвенный покров суббореальных лесных секторов буроземов и элювиземно-подзолистых почв северной америки

- •Береговая тихоокеанская почвенная область

- •Почвенный покров северо американского лесо-лугово-степного сектора Географическое положение, разделение на почвенные области

- •Центрально-Кордильерская лесо-лугово-степная почвенная область

- •Южно-Канадская лесо-лугово-степная область

- •Центрально-равнинная почвенная область бруниземов и черноземно-луговых почв

- •Почвенный покров северо американского степного сектора кальций-гумусовых сиаллитных почв

- •Зона черноземов

- •Зона каштановых почв

- •Почвенный покров североамериканского субтропического влажно-лесного сектора фульвоферраллитных почв

- •Почвенный покров западно-американского пустынно-ксерофитно-лесного сектора Географическое положение, разделение на почвенные области

- •Западная Американская почвенная область (область Большого бассейна)

- •Калифорнийско-Мексиканская почвенная область

- •Техасская почвенная область (кальций-гумусовых сиаллитных оглиненных почв)

- •Зона красновато-черных и коричневых выщелоченных почв

- •Почвы равнин широко используются под посевы хлопчатника.

- •Зона красновато-коричневых почв (на Почвенной карте фгам зона серо-коричневых почв)

- •Глава 11 почвенный покров южной америки факторы, определяющие общую структуру почвенного покрова континента

- •Почвенно-географическое районирование Южной и Центральной Америки

- •Почвенный покров приэкваториальных и тропических влажнолесных областей

- •Центрально-Американская почвенная область

- •Экваториальная Андийская почвенная область

- •Амазонская почвенная область

- •Приатлантическая влажнолесная почвенная область

- •Почвенный покров саванно-ксерофитно-лесных областей

- •Прикарибская почвенная область

- •Центрально-Бразильская почвенная область

- •Восточно-Бразильская почвенная область

- •Парагвайско-Предандийская почвенная область

- •Южно-американский лугово-степнои сектор Почвенная область Восточной пампы

- •Андийско-Патагонский пустынно-степной сектор

- •Центрально-Андийская почвенная область

- •Южный притихоокеанскии суббореальныи лесной сектор Патагонско-Огнеземельская почвенная область

- •Глава 12 почвенный покров африки факторы, определяющие общую структуру почвенного покрова континента

- •Американо-африканский приэкваториальный влажнолесной сектор Конго-Гвинейская почвенная область

- •Африканская часть американо-африканского саванно-ксерофитно-лесного сектора

- •Судано-Гвинейская почвенная область

- •Зона красных ферсиаллитных и альферритных оочв высокотравных саванн

- •Зона красно-бурых, коричневых и темноцветных монтмориллонитовых почв сухих саванн

- •Абиссино-Сомалийско-Иеменская горная область красно-бурых и темноцветных почв сухих саванн и ксерофильных лесов

- •Почвы о. Мадагаскар

- •Анголо-Замбо-Родезийская почвенная область

- •Зона красных и красно-коричевых альферритных и ферсиаллитных почв тропических ксерофитных лесов и редколесий

- •Зона красно-бурых ферсиаллитных и ферритизированных почв саванн с участием темноцветных монтмориллонитовых почв

- •Калахарская почвенная область

- •Почвенный покров пустынных секторов африки Южно-Африканская пустынная область

- •Сахаро-аравийскии пустынный сектор Сахарская область

- •Северо-Африканская область Средиземноморского ксерофитного лесо-кустарникового сектора

- •Глава 13 почвенный покров австралии и новой зеландии факторы, определяющие общий характер почвенного покрова австралии

- •Австралийско-тасманская почвенная область горных буроземов, желтоземов, красноземов и подзолистых почв

- •Тасманская подобласть горно-луговых, бурых лесных и подзолистых почв

- •Саванно-ксерофитно-кустарниковый 1почвенныи сектор австралии ферроземов и реликтовых латеритных почв, слитоземов, осолоделых и солонцово-солончаковых почв

- •Северо-Австралийская почвенная область красных ферраллитных и ферсиаллитных почв саванн

- •Провинция Северная красных ферраллитных и ферсиаллитных почв саванн

- •Провинция Северо-Восточная оподзоленных ферраллитных почв

- •Провинция Центральная возвышенная тропических черноземовидных почв, солонцов и солодей

- •Провинция Юго-Восточная низкогорная красно-коричневых, красно-коричневых осолоделых и темноцветных слитых почв

- •Провинция Северная темноцветных слитых почв (слитоземов)

- •Южно-Австралийская почвенная область кальций-гумусовых оглиненных солонцеватых, осолоделых, ксеро-карбонатных и ксеросолонцовых почв

- •Провинция Юго-Восточная солонцеватых серо-коричневых почв, солонцов и солодей

- •Провинция солонцовых, солончаковых и карбонатных красновато-бурых почв субтропической аридной Австралии

- •Западно-Австралийская область реликтовых латеритных и современных солонцовых и солончаковых почв

- •Западная провинция солонцовых и солончаковых, бурых и красно-бурых почв с горизонтами окремнения

- •Центрально-австралийская пустынная область

- •Новозеландская почвенная область (южный притихоокеанский лесной сектор)

Почвенно-геохимические сопряжения, или почвенно-геохимические катены

При рассмотрении закономерностей сочетаний почв по элементам микро- и мезорельефа большинство исследователей главное внимание обращают на перераспределение по рельефу влаги, а в условиях мезорельефа — и тепла.

Не меньшее значение имеет перераспределение по элементам рельефа подвижных (в данных условиях) продуктов выветривания и почвообразования и накопление их в водах, наносах и почвах нижней части склонов и депрессий. Закономерности миграции элементов от местных повышений к местным депрессиям рельефа — предмет изучения геохимии ландшафтов.

Б. Б. Полынов — основоположник геохимии ландшафтов, развивая учение о геохимической взаимосвязи отдельных компонентов ландшафта (пород, почв, растительных и животных организмов, атмосферных, поверхностных и грунтовых вод), пришел к представлению об «элементарных ландшафтах» и их закономерных взаимообусловленных сочетаниях — «геохимических ландшафтах».

Элементарным ландшафтом Б. Б. Полынов называл «определенный элемент рельефа, сложенный одной породой или наносом и покрытый в каждый отдельный момент своего существования определенным растительным сообществом. Все эти условия создают определенную разность почвы и свидетельствуют об одинаковом на протяжении элементарного ландшафта развития взаимодействия между горными породами и организмами» (Полынов, 1953).

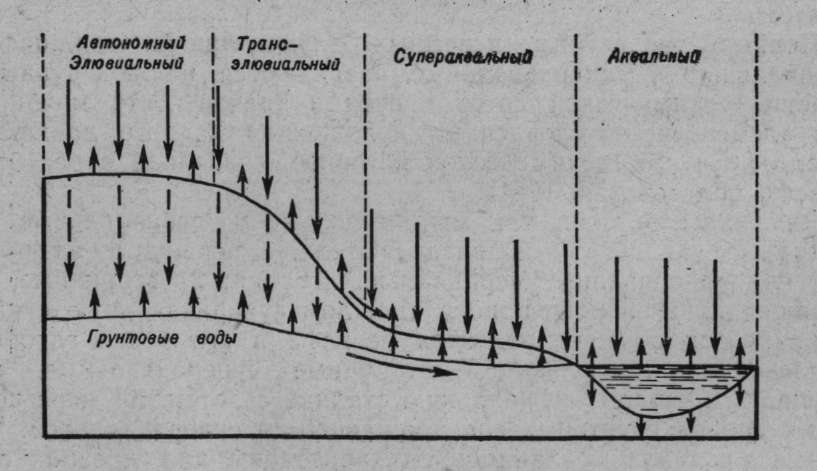

Все разнообразия элементарных ландшафтов на земной поверхности и связанных с ними почв Б. Б. Полынов по условиям миграции элементов объединял в три группы: ландшафты элювиальные, супераквальные и субаквальные.

1. Элювиальные ландшафты и свойственные им почвы формируются на повышенных элементах рельефа, при глубоком залегании уровня грунтовых вод, не оказывающих влияния на почвы и растительность. В почвы элювиальных ландшафтов извне вещества поступают преимущественно из атмосферы; боковой приток с поверхностными водами отсутствует. Нормальная денудация, захватывающая поверхность почв, вовлекает в почвообразование все более глубокие слои почвообразующей породы, но проходит так медленно, что результаты ее могут быть заметны лишь в геологические промежутки времени. В этих условиях генетический профиль почвы дифференцируется за счет двух противоположных процессов: 1 — поступления и вымывания веществ с атмосферными осадками из верхних горизонтов в нижние и формирования на глубине различных по составу иллювиальных горизонтов; 2 — возврата и аккумуляции органических и минеральных веществ в верхних горизонтах почв, благодаря биологическому поглощению.

Супераквальные, или надводные, ландшафты и свойственные им почвы формируются на пониженных элементах рельефа, в условиях, где грунтовые воды подходят близко к поверхности, влияют на почвы и растительность. Для этих почв, кроме поступления веществ из атмосферы, характерен приток различных элементов с поверхностными и грунтовыми водами. Поэтому в почвах супераквальных ландшафтов особенности почвообразования и характер генетического профиля обусловлены не только почвообразующими породами, но и главным образом химическим составом и режимом вод.

При смене окислительно-восстановительных условий, испарении и поглощении растительностью некоторые химические элементы и их соединения накапливаются в супераквальных почвах, здесь формируются особые горизонты абсолютной гидрогенной аккумуляции.

Субаквальные ландшафты — это местные водоемы, со свойственными им донными почвами. Привнос вещества с твердым и жидким стоком в субаквальных ландшафтах становится основным процессом: донные почвы захороняются все новыми и новыми наносами. В водоемы поступают все новые порции химических элементов, реагирующих с донными отложениями, на дно водоемов попадают остатки водных растений и животных. Часть водной растительности непосредственно связана с донным субстратом.

Первые две группы наземных элементарных ландшафтов: элювиальные и супераквальные разделяются на подгруппы по степени геохимической автономности и транзитности мигрирующих элементов, обусловленных положением данного ландшафта в рельефе и его геохимической историей, связанной с развитием рельефа (Глазовская, 1964).

Элювиальные, или, как мы их называем, субаэральные элементарные ландшафты подразделяются: 1) первичные элювиальные, не проходившие супераквальной стадии; 2) вторичные, или неоэлювиальные, прошедшие в прошлом супераквальную стадию, сменившуюся по мере развития рельефа и его более глубокого расчленения элювиальной; 3) вторичные супераквальные, прошедшие в прошлом элювиальную стадию, а затем, по мере повышения уровня грунтовых вод, сменившуюся супераквальной. Вторичные элювиальные ландшафты характерны для древних озерных, аллювиальных равнин, приморских низменностей, речных террас.

В группе супераквальных ландшафтов также можно различать первичные, не проходившие ранее элювиальной стадии, и вторичные.

В естественных условиях подобные смены свойственны, как уже говорилось, слабодренированным озерно-аллювиальным равнинам, в пределах которых даже незначительные изменения климата в сторону увлажнения вызывают подъем уровня озер, грунтовых вод и расширения площадей субаквальных и супераквальных ландшафтов. В настоящее время значительные площади вторичных супераквальных ландшафтов связаны с орошением земель, строительством плотин и водоемов.

По степени геохимической автономности и по положению к Потоку мигрирующих химических элементов и их соединений как элювиальные, так и супераквальные ландшафты делятся на подгруппы.

В группе элювиальных ландшафтов выделяются: 1) элювиальные геохимические автономные плоских повышенных элементов рельефа; 2) трансэлювиальные геохимически подчиненные склонов; 3) трансэлювиально-аккумулятивные нижних частей склонов, делювиальных шлейфов, депрессий, с глубоким залеганием грунтовых вод.

В группе супераквальных ландшафтов выделяются: 1) супераквальные автономные плоских слабодренированных водоразделов (ландшафты верховых болот); 2) транссупераквальные геохимически слабоподчиненные долин крупных транзитных, по отношению данной территории, рек; 3) транссупераквальные геохимически подчиненные долин малых рек и ручьев; 4) супераквальные геохимически подчиненные бессточных депрессий (рис. 20).

Рис. 20. Схема элементаряых ландшафтов, по Б. Б Полынову

Совокупность элементарных ландшафтов, сменяющих друг друга по элементам рельефа от местного водораздела к местной депрессии и связанных друг с другом миграций веществ (как в твердом, так и в жидком виде), представляет собой геохимически сопряженный ряд элементарных ландшафтов или, как его назвал Б. Б. Полынов, геохимический ландшафт. Следовательно, геохимические ландшафты — именно те территориальные единицы, в пределах которых формируются ряды почв, связанные между собой боковой миграцией веществ. Эти парагенетические ассоциации почв можно назвать «почвенно-геохимическими сопряжениями», или «почвенно-геохимическими катенами».

Почвенно-геохимические катены весьма разнообразны и тесно связаны со всей совокупностью физико-географических условий.

Существенное значение имеют характер выветривания и почвообразования в элювиальных и трансэлювиальных членах геохимически сопряженного ряда, так как именно этот фактор обусловливает состав и количество подвижных компонентов, которые могут участвовать в местных миграциях. Очень большое значение имеет также химический состав наземного растительного опада, потому что в случае поверхностного стока вод в первую очередь выщелачиваются и перераспределяются в пределах катены те элементы, которые извлекаются из почвы растениями. В гумидных условиях аккумуляция биогенно-важных элементов в почвах геохимически подчиненных ландшафтов обусловливает их более высокую продуктивность.

Столь же существенное значение имеет тип рельефа, в пределах которого формируется почвенно-геохимическая катена. С типом рельефа связаны: а) степень расчленения и дренированности территории, а следовательно, и соотношения различных типов элементарных ландшафтов: элювиальных автономных, трансэлювиальных, трансупераквальных и др.; б) возраст данного почвенно-геохимического сопряжения, а следовательно, и степень дифференциации веществ в геохимически сопряженном ряду почв.

В условиях молодого аккумулятивного рельефа (например, молодой моренной или эолово-аккумулятивной равнины), а также молодого эрозионного рельефа (горные склоны, где преобладает механический снос) почвенно-геохимические катены выражены слабо или отсутствуют. Наоборот, в условиях древнего стабильного рельефа почвенно-геохимические они хорошо развиты. Исключение представляют катены, обусловленные дифференциацией легкорастворимых солей, где формирование элювиальных и аккумулятивных членов сопряженного ряда очень быстрое.

Катены формируются как в пределах литохимически однородных почвообразующих пород, так и в условиях пестрого состава исходных пород (что особенно характерно для горных территорий). В этом случае подчиненные члены сопряженного ряда формируются под совокупным влиянием подвижных продуктов выветривания и почвообразования различных пород и особенно тех, продукты выветривания которых обладают наибольшей растворимостью.

Не меньшее значение имеет механический состав и связанная с ним водопроницаемость почв и почвообразующих пород. Об этом факторе уже говорилось выше, при рассмотрении роли рельефа как перераспределителя влаги.

Если повышенные элементы рельефа сложены хорошо водопроницаемыми породами и почвами, то на склонах боковой сток отсутствует и все почвы принадлежат к группе геохимически автономных. Связь между почвами повышенных и пониженных элементов рельефа осуществляется через сток грунтовых вод — это «грунтово-водное сопряжение».

Если же почвообразующие породы и особенно почвы склонов плохо водопроницаемы, то воды стекают по поверхности почвы или над плотными иллювиальными (или постоянномерзлыми) горизонтами. Этот тип сопряжения можно назвать «водным поверхностно-почвенным», или «водным внутри- почвенным».

Закономерности формирования химического состава вод поверхностно-склонового, почвенно-поверхностного и почвенно-грунтового стока изучены П. П. Воронковым (1960). На основании исследований, проведенных в различных ландшафтных и почвенных зонах СССР (в Карелии, на юго-востоке европейской части СССР, в Казахстане, на Алтае), П. П. Воронков установил тесную связь химического состава различных названных выше категорий вод с составом дренируемых ими частей почвенного профиля. Им выявлены закономерности изменения химического состава вод местного стока по сезонам года в зависимости от того, из каких горизонтов поступают воды.

В результате совокупного воздействия биоклиматических, геоморфологических, литологических факторов на пути миграции элементов от местных водоразделов к местным понижениям изменяются условия миграции. Это в свою очередь уменьшает или увеличивает подвижность отдельных групп элементов и их соединений, что ведет к дифференциации вещества в пределах геохимически сопряженного ряда почв. Задержки тех или иных групп элементов в условиях общего транзита связаны с определенного рода «геохимическими барьерами», как их назвал А. П. Перельман (1965).

Различают следующие геохимические барьеры: 1—испарительный, аккумуляция элементов связана с испарительной концентрацией растворов и последовательным выпадением наименее растворимых компонентов в осадок; 2 — сорбционный, задержка элементов обусловлена их адсорбцией; 3 — биологический, задержка элементов обусловлена их извлечением из растворов организмами и длительной консервацией в форме органического вещества (например, в грубогумусных, торфянистых горизонтах); 4 — восстановительный, связанный с близким нахождением к поверхности застойных и слабопроточных вод и осаждением элементов, растворимость которых в восстановительных условиях понижается (например, соединений серы, многих микроэлемен- тов); 5 — окислительный, образующийся при смене восстанови- тельных условий окислительными (например, при заболачивании водораздельных поверхностей окислительные барьеры располага- ются вдоль эрозионной сети, дренирующей территорию).

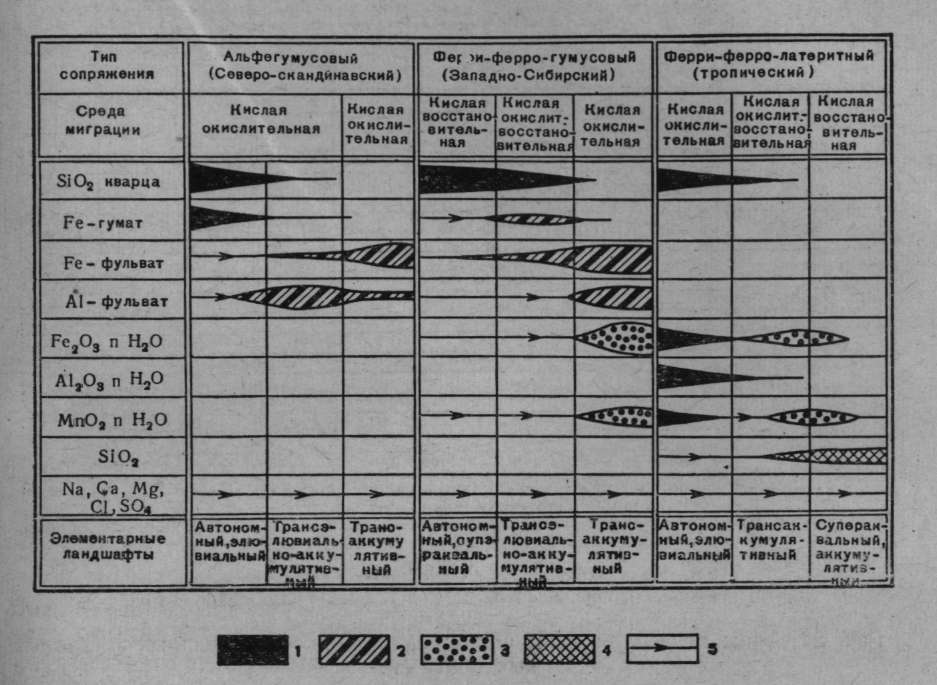

Рис. 21. Типы почвенно-геохимических сопряжений гумидных областей:

1 — остаточная относительная аккумуляция. Геохимические барьеры; 2 — минерализация органической составляющей органоминеральных комплексов; 3 — окисли тельные; 4 — биологические; 5 — направление движения веществ

Характер барьеров и их взаимное расположение и сочетание обусловливают дифференциацию и местную аккумуляцию определенных групп элементов в наносах и почвах.

На земной поверхности существует большое разнообразие почвенно-геохимических катен. Но основные типы катен связаны с определенными почвенно-геохимическими полями, располагающимися в соответствии с зонами увлажнения материков. В пределах полей характер катен связан с определенными почвенно-генетическими регионами, а в пределах одного почвенно-генетического региона — с почвенно-геоморфологическими районами. Таким образом, определенные типы сочетаний почв по рельефу представляют и определенные типы почвенно-геохимических катен.

На диаграммах (рис. 21, 22) показаны некоторые наиболее распространенные и изученные типы почвенно-геохимических катен.

Рис. 22. Типы почвеино-геохимических сопряжений семиаридных и аридных областей.

Геохимические барьеры: 1 — кислотно-щелочные; 2 — кристаллизация глинных минералов; 3 — испарительные; 4 — восстановительные; 5 —направление движения веществ