- •В. А. Белошапкова, е. А. Брыэгунова, е. А. Земская, и. Г. Милославснии, j1. А. Новиков, м. В. Панов

- •Введение современный русский литературный язык

- •§ 1. Литературный язык

- •§ 2. Современный язык

- •§ 3. Русский язык

- •§ 4. Русский язык в современном мире

- •§ 5. Членение литературного языка и стили

- •§ 6. Языковые жанры

- •§ 7. Взаимодействие языковых жанров

- •§ 8. Специфика языка художественной литературы

- •§ 9. Норма и художественная речь

- •§ 10. «Открытость» художественной речи

- •§ И. Две части литературного языка

- •§ 12. Литературный язык — система систем

- •Глава 1

- •§ 1. Звуковая сторона языка

- •§ 2. Основное свойство фонетических единиц

- •§ 3. Устройство речевого аппарата

- •§ 4. Артикуляционная классификация гласных

- •§ 5. Артикуляционная классификация согласных

- •§ 6. Акустическая классификация звуков

- •§ 7. Соответствие артикуляционной и акустической классификаций

- •§ 8. Упрощение характеристик

- •§ 9. Классификация суперсегментных единиц

- •Глава 2 понятие о фонеме

- •§ 10. Отождествление языковых единиц

- •§ 11. Позиционные чередования

- •§ 12. Фонема

- •§ 13. Различение языковых единиц

- •§ 14. Нейтрализация

- •§ 15. Гиперфонема

- •§ 16. Фонетические подсистемы

- •Глава 3

- •§ 17. Возможные и невозможные нейтрализации

- •§ 19. Нейтрализация твердых и мягких фонем

- •§ 20. Нейтрализация зубных и передненёбных шумных согласных

- •§ 21. Чередование согласной с нулем

- •§ 22. Состав согласных фонем

- •Глава 4

- •§ 23. Чередования под ударением

- •§ 24. Чередования в безударных слогах.

- •§ 25. Чередования в безударных слогах.

- •§ 26. Состав гласных фонем

- •Глава 5

- •§ 27. Функциональная характеристика звука

- •§ 28. Сочетания звуковых единиц

- •Перед глухим шумным может быть шумный только глухой.

- •§ 29. Сравнение дифференциаторов и фонем

- •Глава 6 орфоэпия

- •§ 30. Произносительные варианты

- •§ 32. Орфоэпия фонем в определенных позициях

- •§ 33. Орфоэпия грамматических форм

- •§ 34. Орфоэпия отдельных слов

- •§ 35. Функциональные различия

- •§ 36. Социофонетика

- •Глава 7

- •§ 37. Графика и орфография

- •§ 38. Три принципа графики

- •§ 39. Фонемный принцип русской графики

- •§ 40. Обозначение твердых и мягких согласных фонем

- •§ 41. Недостатки в обозначении мягкости фонем

- •§ 42. Гласные буквы после ч, щ, ж, ш и ц

- •§ 44. Почему 33 буквы?

- •Глава 8

- •§ 45. Фонемная основа русской орфографии

- •§ 46. Отступления от фонематического принципа

- •§ 47. «Морфологический принцип» в орфографии

- •§ 48. Орфография собственных имен

- •§ 1. Предмет и задачи лексикологии

- •§ 2. Лексика как система

- •Глава 1

- •§ 3. Лексическое значение

- •§ 4. Единицы и категории лексической системы языка

- •Глава 2

- •§ 8. Омонимия Определение омонимии

- •§ 9. Синонимия Определение синонимии

- •§ 10. Конверсия

- •§ 12. Семантическое поле Определение семантического поля

- •§ 1. Словообразование синхронное и историческое

- •§ 2. Производное слово. Критерий г. О. Винокура

- •§ 3. Отношения метафорической мотивации

- •§ 4. Отношения периферийной мотивации

- •§ 5. Фразеологичность семантики производного слова

- •Глава 1

- •§ 6. Морф и морфема

- •§ 7. Отождествление морфем как происходит объединение морфов в морфему?

- •§ 8. Классификация морфем русского языка

- •Глава 2

- •§ 9. Связанные корни

- •§ 10. Уникальные части слова

- •§ 11. Факторы, влияющие на членимость слова1

- •§ 12. Понятие производности

- •§ 13. Признаки производных основ

- •§ 14. Словообразовательный и морфемный анализ слова

- •§ 15. Исторические изменения в составе слова 1

- •§ 16. Этимологический анализ

- •Глава 3

- •§ 17. Структура корневых морфем

- •§ 18. Чередования фонем

- •§ 19. Понятие субморфа

- •§ 20. Интерфиксация

- •§ 21. Усечение производящих основ

- •§ 22. Наложение (или интерференция) морфов

- •§ 23. Разновидности алломорфов

- •§ 24. Интерфиксы и субморфы

- •Глава 4

- •§ 25. Лексическая и синтаксическая деривация

- •§ 26. Классификация словообразовательных типов 1

- •§ 27. Понятие морфонологической модели

- •§ 28. Виды отношений производности

- •§ 29. Расхождения отношений формальной и смысловой производности

- •§ 30. Отношения множественной производности

- •§ 31. Виды семантических отношений между производной и производящей основами

- •Глава 5

- •§ 32. Аффиксальные способы словообразования

- •§ 33. Неаффиксальные способы словообразования

- •§ 34. Субстантивация

- •Глава 6 валентность морфем и понятие продуктивности

- •§ 35. Виды ограничений сочетаемости морфем

- •§ 36. Валентность морфем и правила их морфонологического приспособления

- •§ 37. Понятие продуктивности

- •Глава 7 строение системы синхронного словообразования

- •§ 38. Единицы системы словообразования

- •§ 39. Комплексные единицы

- •§ 40. Словообразовательная категория

- •§ 41. Словообразовательная цепь

- •§ 42. Словообразовательная парадигма

- •В круглых скобках помещены потенциальные слова.

- •Существительное чернила разошлось по значению с прилагательным чёрный (ср.: синие, зелёные, фиолетовые, красные чернила)

- •Ср. Чередование н/ш в других основах иа -н-: карман — кармашек,

- •В квадратных скобках помещены супплетивные образования, т. Е. Слова

- •Деривационное значение 'лицо, связанное с животным' может иметь

- •§ 43. Потенциальные слова

- •§ 45. От чего зависит словообразовательный потенциал слов разных частей речи?

- •§ 46. Словообразовательный потенциал имени и глагола и фразеологичность семантики

- •§ 47. Окказиональные слова

- •§ 48. Словообразовательное гнездо

- •§ 49. Словообразовательные микросистемы

- •Глава 8

- •§ 50. Словообразование имен существительных

- •§ 51. Словообразование имен прилагательных

- •§ 52. Словообразование глаголов

- •Глава 1

- •§ 1. Слово, словоформа, лексема, парадигма

- •§ 2. Определение окончания

- •§ 3. Количество элементов значения в окончании и количество окончаний в словоформе

- •§ 4. Понятие грамматической категории

- •§ 5. Типы грамматических категорий

- •§ 6. Предмет и границы морфологии

- •Глава 2 учение о частях речи

- •§ 7. Классификация лексем и словоформ

- •§ 8. Самостоятельные и служебные лексемы

- •§ 9. Классификация словоформ по принципу «синтаксическая функция»

- •§ 10. Местоименные и неместоименные лексемы

- •§ 11. Классификация словоформ по принципу «семантическая общность»

- •§ 12. Морфологический принцип классификации словоформ

- •§ 13. Традиционное учение о частях речи

- •Глава 3 имя существительное

- •§ 14. Родовая принадлежность существительных

- •§ 17. Существительные, не относящиеся ник одному из трех родов

- •§ 18. Существительные, способные занимать

- •§ 19. Связь между согласовательными возможностями существительного и его семантической и формальной характеристиками

- •§ 20. Общие тенденции развития грамматической системы русского языка

- •§ 21. Обозначение словоформой количества предметов

- •§ 22. Согласовательные возможности словоформ с разным количественным значением

- •§ 23. Изменение значения словоформы под воздействием контекста

- •§ 24. Формы выражения числового противопоставления

- •§ 25. О природе категории числа у существительных

- •§ 26. Сходство и различия между категориями рода и числа у существительных

- •§ 27. Связывающие возможности форм существительных

- •§ 28. Падеж как грамматическая категория у существительных

- •§ 29. Число падежей

- •§ 30. Содержательные характеристики падежей

- •§ 31. Система падежей

- •§ 32. Значения, выражаемые формами падежей

- •§ 33. Субстантивное склонение существительных

- •§ 34. Адъективное склонение существительных

- •§ 35. Смешанный тип склонения существительных

- •§ 36. Преобразования в основе при склонении существительных

- •§ 37. Типы парадигм по отношению к месту ударения в словоформах

- •§ 38. Различия в составе парадигм существительных

- •Глава 4 имя прилагательное

- •§ 39. Прилагательное как часть речи

- •§ 40. Количество форм в парадигме прилагательного

- •§ 43. Неизменяемые прилагательные

- •§ 44. Семантико-словообразовательная классификация прилагательных и ее связь с морфологическими характеристиками

- •§ 45. Типы склонения прилагательных

- •Глава 5 имя числительное

- •§ 46. Отсутствие категории рода как характерная черта числительных

- •§ 47. Категория числа у числительных

- •§ 49. Типы классификации числительных

- •§ 50. Склонение числительных

- •Глава 6 местоименные слова

- •§ 52. Категория числа у местоименных существительных

- •§ 53. Категория падежа у местоименных существительных

- •§ 54. Местоименные прилагательные

- •§ 55. Местоименные числительные

- •§ 56. Склонение местоименных слов

- •Глава 7

- •§ 57. Объем глагольной лексемы

- •§ 58. Видовая характеристика глагольной лексемы

- •§ 59. Сочетательные возможности глаголов

- •§ 60. Морфемная структура глаголов

- •§ 61. Семантическое значение видового противопоставления

- •§ 62. Видовые пары глаголов

- •§ 63. Является ли вид грамматической категорией?

- •§ 64. Вид у глаголов движения

- •§ 65. Современные тенденции в выражении глагольного вида

- •§ 67. Однозалоговые глаголы

- •§ 68. Трансформации предложений, связанные с изменением залоговой характеристики глагола

- •Глава 8

- •§ 69. Содержательная сущность категории наклонения

- •§ 70. Формы сослагательного наклонения

- •§ 71. Формы повелительного наклонения

- •§ 73. Формы настоящего времени несовершенного вида

- •§ 74. Формы прошедшего и будущего времени несовершенного вида

- •§ 75. Формы прошедшего и будущего времени совершенного вида

- •§ 76. Категория времени у причастий

- •§ 77. Лицо как грамматическая категория

- •§ 78. Безличные глаголы

- •§ 79. Значение форм лица

- •§ 80. Категория числа

- •§ 81. Категория рода

- •§ 82. Категории падежа и полноты - краткости у причастий

- •Глава 9

- •§ 83. Отличие глагольной основы от именной

- •§ 84. Особенности глагольных основ и окончаний

- •§ 85. Две основы в глаголе. Понятие класса глагола

- •§ 86. Классы глаголов

- •§ 87. Основные схемы ударения

- •§ 88. Образование глагольных форм

- •Глава 10 наречие

- •§ 89. Наречие как самостоятельная неизменяемая часть речи

- •§ 90. Семантические разряды наречий

- •§ 91. Степени сравнения наречий

- •Глава 11 категория состояния

- •§ 92. Синтаксические функции самостоятельных неизменяемых слов в предложении

- •§ 93. Слова различных групп в синтаксической функции сказуемого

- •§ 94. Объем группы слов, принадлежащих к категории состояния

- •Глава 12 модальные слова

- •Глава 13 служебные части речи

- •§ 95. Союз как служебная часть речи

- •§ 96. Классификация союзов

- •§ 97. Предлог как служебная часть речи

- •§ 98. Семантические и синтаксические свойства предлогов

- •§ 99. Частицы

- •§ 100. Междометия и другие слова вне частей речи

- •§ 1. Предмет синтаксиса

- •§ 2. Синтаксические единицы

- •§ 3. Различительные признаки синтаксических единиц

- •§ 4. Синтаксические единицы — единицы речи и языка

- •Глава 1 синтаксические связи

- •§ 5. Уровни синтаксических связей

- •§ 6. Средства выражения синтаксических связей

- •§ 7. Виды синтаксических связей

- •§ 8. Виды сочинительной связи

- •§ 9. Виды подчинительной связи

- •§ 10. Согласование

- •§ 11. Управление

- •§ 12. Примыкание

- •Глава 2 слово и форма слова как объекты синтаксиса

- •§ 13. Слово как объект синтаксиса

- •§ 14. Форма слова как объект синтаксиса

- •Глава 3 словосочетание

- •§ 15. Разработка учения о словосочетании в русской науке

- •§ 16. Словосочетание и сложное предложение

- •§ 17. Формальная организация словосочетания

- •§ 18. Смысловая организация и функции словосочетания

- •§ 19. Типы словосочетаний

- •Глава 4

- •§ 20. Формальная h коммуникативная организация предложения

- •§ 21. Смысловая организация предложения

- •§ 22. Соотношение разных сторон организации предложения

- •Глава 5

- •§ 23. Традиционное учение о членах предложения

- •§ 24. Главные члены предложения

- •§ 25. Типы сказуемого

- •§ 26. Главный член односоставного предложения

- •§ 27. Второстепенные члены предложения

- •§ 28. Значение традиционного учения о второстепенных членах предложения

- •§ 29. Традиционное учение о типах предложения

- •§ 30. Нераспространенные и распространенные, полные и неполные предложения

- •§ 31. Типы предложений по целеустановке

- •§ 32. Двусоставные и односоставные предложения

- •§ 33. Осложненные предложения

- •§ 34. Два понимания структурного минимума предложения

- •§ 35. Минимальная и расширенная схемы предложений

- •§ 36. Компоненты минимальной схемы предложения

- •§ 37. Список минимальных схем предложений

- •III блок (однокомпонентный) а

- •§ 38. Фразеологизированные структурные схемы предложений

- •§ 39. Соотношение минимальных схем и традиционных конструктивных типов предложений

- •§ 40. Рас ш и р eh н ы е структур ныесхемыпр ед л ож е н и й

- •§ 41. Типы «расширителей» структурных схем предложений

- •§ 42. Зависимость «расширителей» структурной схемы предложения 'f от его предикативного центра

- •Глава 6

- •§ 43. Понятие парадигмы предложения

- •§ 44. Широкое и узкое понимание парадигмы предложения

- •§ 45. Форма предложения

- •§ 46. Учение о парадигме предложения как системе его форм

- •§ 47. Регулярные реализации структурных схем предложений

- •§ 48. Формальные модификации структурных схем предложений

- •§ 49. Список регулярных реализаций структурных схем предложений и правила их образования

- •§ 50. Регулярные реализации структурных схем предложений и различные способы выражения передаваемых ими значений

- •§ 51. Основания выделения регулярных реализаций структурных схем предложений

- •§ 52. Межсхемные и межуровневые деривационные соотношения

- •Глава 7 смысловая организация простого предложения

- •§ 53. Смысловая организация предложения — новый объект синтаксиса

- •§ 54. Семантический синтаксис и лексическая семантика

- •§ 55. Изучение смысловой организации предложения

- •§ 56. Объективное и субъективное в содержании предложения

- •§ 57. Обязательные субъективные значения в содержании предложения

- •§ 58. Средства выражения объективных и субъективных значений предложения

- •§ 59. Описание объективного содержания предложения с опорой на понятие пропозиции

- •§ 60. Способы выражения пропозиций

- •§ 61. Описание объективного содержания предложения с опорой на понятие его семантической структуры

- •Глава 8 члены предложения

- •§ 62. Традиционное учение о членах предложения и современные теории

- •§ 63. Главные члены предложения

- •§ 64. Неглавные конститутивные члены предложения

- •§ 65. Неконститутивные члены предложения

- •Глава 9 коммуникативная организация простого предложения

- •§ 66. Актуальное членение предложения

- •§ 67. Отношение актуального членения предложения к его формальной и смысловой организации

- •§ 68. Средства выражения актуального членения предложения

- •§ 69. Типы высказываний

- •§ 70. Нейтральный порядок слов в предложении

- •§ 71. Предложение и высказывание

- •Глава 10 сложное предложение

- •§ 72. Грамматическая природа сложного предложения

- •§ 73. Формальная организация сложного предложения

- •§ 74. Смысловая организация сложного предложения

- •§ 75. Коммуникативная организация сложного предложения

- •§ 76. Минимальные конструкции сложного предложения и сложные предложения усложненного типа

- •§ 77. Структурная схема сложного предложения

- •§ 78. Сочинение и подчинение в сложном предложении

- •§ 79. Виды подчинительной связи в сложном предложении

- •Присловная связь

- •§ 80. Различительные признаки классов сложных предложений

- •§ 81. Классификация сложносочиненных предложений

- •§ 82. Сложносочиненные предложения открытой структуры

- •§ 83. Сложносочиненные предложения закрытой структуры Союзные средства в сложносочиненных предложениях закрытой структуры

- •Классы сложносочиненных предложений закрытой структуры

- •§ 84. Принципы классификации сложноподчиненных предложений в истории русской науки

- •§ 85. Нерасчлененные и расчлененные сложноподчиненные предложения

- •§ 86. Классы расчлененных сложноподчиненных предложений

- •§ 87. Типы нерасчлененных сложноподчиненных предложений

- •§ 88. Сложноподчиненные предложения присловного типа

- •§ 89. Сложноподчиненные предложения местоименно-соотносительного типа

- •§ 90. Бессоюзные сложные предложения в системе

- •§ 91. Понятие бессоюзного сложного предложения

- •§ 93. Бессоюзные сложные предложения типизированной структуры

- •§ 94. Бессоюзные сложные предложения нетипизированной структуры

- •Глава 11 интонация и синтаксис

- •§ 95. Интонация в системе звуковых средств языка

- •§ 96. Состав интонационных средств языка

- •§ 97. Свойства интонационных конструкций

- •§ 98. Синтагматическое членение высказывания.

- •§ 99. Потенциальные значения высказывания

- •§ 100. Различительные возможности интонации в простом и сложном высказываниях

- •§ 101. Интонация и лексический состав высказывания

- •Интонация и ассоциативно-тематические связи слова

- •Интонация и эмоционально-стилистическая окраска слова

- •§ 102. Интонация и иерархия смысловой важности частей высказывания

- •§ 103. Интонация в сложных предложениях с союзной и бессоюзной связью

- •§ 104. Из истории изучения связи интонации и синтаксиса

Глава 3

ПОЗИЦИОННЫЕ ЧЕРЕДОВАНИЯ СОГЛАСНЫХ

§ 17. Возможные и невозможные нейтрализации

Итак, фонема дана в виде ряда позиционно чередующихся звуков. Фонемы могут нейтрализоваться, т. е. в определенной позиции могут совпасть в одной н той же звуковой реализации. Чтобы лучше понять явление нейтрализации, разберем несколько случаев в общей форме, не прибегая пока к анализу конкретных; фактов.

В описании какого-то языка сказано: «В данном языке 20 фонем, из них одна нейтрализуется». Может ли это быть? Нет. Нейтрализация — совпадение нескольких фонем; нейтрализоваться могут минимум две фонемы. Если сказано, что нейтрализовалась одна фонема, то, следовательно, она совпала сама с собой. А это утверждение бессмысленно.

Здесь снова проявляется системность языка: фонема может обладать признаком «нейтрализуется» лишь в том случае, если есть другая фонема с признаком «нейтрализуется».

Могут ли две фонемы нейтрализоваться во всех позициях? Если они во всех возможных случаях совпадают (это и называется «нейтрализуются»), то они ни в одном случае не различаются и, таким образом, разницы между ними нет. Почему же тогда их считать разными фонемами? Ясно, что этот случай невозможен.

Но возможен другой, очень близкий к отвергнутому нами: две фонемы совпадают в своих реализациях, но

есть одна позиция, в которой они различаются. Однако и в ней одна из фонем имеет вариант... совпадающий с другой фонемой! Пример из русского языка: фонемы (у) и <х>. Перед гласным они различаются: бо[у]а, бо[у\у... засы[х]ать, су[х\ой... Но бо[х], засо[х\... Однако в позиции перед гласным фонема (у) может факультативно выражаться звуком [г]: бо [г] а, 6о [г] у... В таких случаях следует вводить понятие факультативной фонемы. Например, русская фонема (у) факультативна для тех, кто говорит: бо[у]а, бо[у]у... бо [х],— потому что известно, что другие ее не используют в своей речи.

Другие говорят: бо[г]а, бо\т]у... бо[х] (произношение бо [к] = бог ненормативно). У них нет фонемы {у), а в этом слове происходит лексикализованная мена фонем (г) — (х). Лексикализованной мену (г) || (х) считаем потому, что она не обусловлена ни фонетическими, ни грамматическими причинами. Ее «причина» — наличие именно данного слова. Но так как и те, кто говорят бо[г]а, бо[г]у..., знают о другой манере произносить эти формы (и считают, конечно, эту манеру нормативно приемлемой), то и для них в русском языке есть факультативная фонема (у).

«Слабость» этой фонемы не только в том, что она факультативна, но и в том, что она в одном (или двух) словах. Второе слово — бухгалтер; произносится бу [у] ал- тер, [у] в позиции перед гласным. Но возможно и произношение бу[уг]алтер, что допускает такую фонемную трактовку: [уг] = (хг). И здесь (у) оказывается факультативной.

Из дальнейшего рассмотрения мы исключаем фоне- МУ (?) — как факультативную.

3. Может ли одна фонема в определенной позиции реализоваться двумя разными звуками (в двух разных словах) ? Пример: моро [з] ы — моро [с], ро [з] а — много ро [с], проле [з] у — проле [с], погря [з] путь — по- гря[с] (можно привести множество примеров),— но: нама [з] ать — намажь, т. е. нама [ш]. В сильной позиции, перед гласным, фонема (з) представлена согласным [з], на конце слова она представлена согласным [с], но в случае намажь не [с], а [ш]! Не следует ли считать, что в этой позиции фонема (з) представлена то звуком [с] (в одних словах, их большинство), то звуком [ш] (в других, немногих словах)? Это противоречило бы самому понятию позиционных чередований.

Они, как известно, безысключительны. Для данного случая надо попробовать применить два истолкования: 1. Признать, что чередование [з] (перед гласными) || [с] на конце слова — непозиционно. Но это решение не проходит: все звонкие заменяются парным глухим на конце слова, и для фонемы (з) делать исключение было бы необоснованно. Все фонетические законы касаются классов звуков; в данном случае закон касается всех шумных согласных. 2. Признать, что в данном случае происходит не чередование звуков, принадлежащих одной фонеме, а грамматикализованное чередование фонем. Для этого нужно точно указать грамматические условия такого чередования. Они действительно существуют: фонема (з) заменяется фонемой (ж) в некоторых грамматических формах, в том числе в повелительной, ср.: показать — покажи, рассказать—расскажи; намазать — намажь, отрезать — отрежь. Фонема (ж) на конце слова должна, по общему безысключительному грамматическому правилу, реализоваться звуком [ш]; так оно и есть.

Следовательно, здесь накладываются друг на друга два закона: грамматический (мена (з) на (ж) по требованию грамматической формы; оно происходит перед флексией повелительного наклонения) и фонетический (мена [ж] на [ш] в конце слова).

Все сказанное подтверждает, что одна и та же фонема в одной и той же позиции двумя разными звуками реализоваться не может.

б б'

Нейтрализоваться могут только согласные фонемы, парные по глухости ~ звонкости, т. е. те, которые в сильной позиции выражены звуками:

[п п'

ж ж' г ].

Согласные фонемы <м>, <м'>, (н>, <н'>, <л>, <л'>, <Р)> (Р')> (j) могут быть представлены и звонкими и глухими звуками, например:

[м м' н н' W W' В в'1 и т. д.

Глухие факультативно возможны на конце слова после шумного согласного: космы — лохматых кос [м], пес [ц'], пять вёт [jj] , мыс [jj*] ; в эмоциональной речи возможна глухость йота: отда [j]! Но глухость у этих согласных, во-первых, всегда выз'вана позицией и, во-вторых, факультативна. Нет двух разных слов, которые отличались бы звуками [м] — [м] в одной позиции. Поэтому глухие согласные [м] — [м'] — [ц] — [ц'] (и т. д.) представляют те же фонемы, что и звонкие сонорные согласные [м] — [м'] — [н] — [н'] и т. д. Следовательно, фонемам <м) — <м') — (н) — <н') (и т. д.) не с чем совпадать: и звонкие сонорные, и их глухие двойники находятся в пределах одной фонемы.

Согласные фонемы (ц), (ч>, (х) могут быть представлены и глухими и звонкими согласными:

[ц ч' х дз дж V].

но это различие всегда позиционно обусловлено: звонкие

согласные [дз] — [дж'] — [7] появляются только

перед звонкими шумными согласными: оте [дз] бы,

до [дж'] бы, засо [7] бы... Следовательно, и здесь звонкие и глухие звуки находятся (попарно) в пределах одной фонемы. Фонемам (ц) — (ч) — <х> не с чем совпадать. Вот они и не могут нейтрализоваться по глухости ~ звонкости. По этому признаку они всегда в сильной позиции.

У парных по этому признаку есть три сильные позиции: 1) перед гласным (там—дам, косы — козы), 2) перед сонорным (слить — злить, пью — бью), 3) перед [в] — [в'] (твоих — двоих, сверь — зверь).

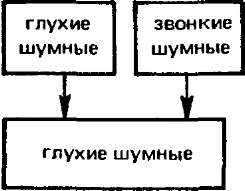

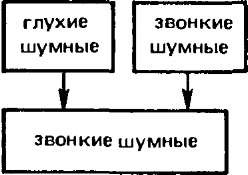

У парных по глухости ~ звонкости есть три слабые позиции: 1) на конце слова (прут — пруд), 2) перед глухими согласными (маска — замазка), 3) перед звонкими шумными согласными (косьба — резьба). В 1-й и 2-й позициях совпадение глухих и звонких фонем (т. е. фонем, представленных в сильной позиции глухими и звонкими шумными) осуществляется в глухих шумных согласных звуках, в 3-й позиции — в звонких шумных согласных звуках.

Совпадения глухих и звонких наглядно демонстрируют точные рифмы (рифма точная, если у двух слов одинаковы ударные гласные и все звуки, следующие после них): паркет — обед (ср.: паркетный, обеды), путь — грудь, вопрос — водовоз, хорош — ложь, рысак — шаг. Совпадают согласные на конце слова. Примеры, когда совпадают глухие и звонкие согласные перед глухими согласными: покупкою — голубкою (ср.: покупок, голубок), коляски — салазки, малолетки — из-под наседки, букашка — бумажка. (Рифмы из стихотворений Н. А. Некрасова.)

Случаев, когда нейтрализуются глухие и звонкие перед звонкими шумными (совпадают в звонких согласных), значительно меньше, чем тех, когда совпадение происходит в глухих согласных. В качестве сравнительно частого случая можно упомянуть совпадение, которое обнаруживают приставки: сбежать — разбежаться (ср. в сильной позиции: слететь — разлететься), сбить — разбить, отбежать — подбежать (ср. в сильной позиции: отлететь — подлететь) и т. д.

Есть свидетельство, что в новых звательных формах: Лиз! Федь! Володь! Сереж! Надь! Люб! — на конце произносится звонкий, а не глухой согласный. Предположим, это означает, что есть фонемные последовательности (ф'эд'), (л'из), (л'уб) и т. д. и у них последняя фонема реализуется звонким шумным согласным. Следовательно, здесь не действует закон позиционной мены звонких на глухие. Но мена потому и признается позиционной, что она безысключительна. А исключения как раз и явились: новые звательные формы. Перечислим следствия их явления.

Чередование перестало быть позиционным, потому что перестало осуществляться без исключений.

Но в других (незвательных) формах чередование звонких ~ глухих осталось, они не изменили своего произношения: моро [з] ы — моро [с], переле [з] у — переле [с] и т. д. Поскольку есть Ли [з]!, все эти многочисленные случаи чередований уже не позиционные. Чередование стало грамматикализованным, оно присуще некоторым (многим, но не всем) грамматическим формам и поэтому является средством (пускай, второстепенным) обозначения грамматических значений. Так, в моро [с] мена [з] на [с] показывает (в поддержку нулевой флексии) именительный падеж единственного числа (так же, как и, например, мена [з] на [ж] в мазать — мажу нужна для обозначения 1-го лица единственного числа — вместе с флексией -у).

Так и должно было случиться: позиционные фонетические чередования не передают значений, ведь в системе языка они просто «сняты» (см. 2, 12) Грамматические чередования именно потому, что они фонетически не вынуждены, не всеобщи, потому что они связаны с определенными грамматическими формами, способны передавать грамматические значения (но в русском языке не самостоятельно, а вместе с аффиксами, например флексиями).

Следовательно, изменилась система грамматических показателей. Если раньше при описании склонения достаточно было сказать, какие окончания используются в разных падежах, то теперь приходится отдельно упоминать все случаи, когда звонкие на конце основы перед нулевой флексией меняются на глухие. Это необходимо: ведь мена происходит не во всех случаях. В случае Ли\з]! (звательная форма) ее нет.

Поскольку система показателей, передающих грамматические значения, входит как важная сторона в грамматическую систему, можно сказать, что изменилась вся грамматическая система языка из-за того, что появилась форма «/7w [з]! и ей подобные (в общем немногие) .

Проявилась с особенной силой системность языка: все взаимно связано, одно определяет другое, каждая единица — все остальные. Но все же надо сказать это в сослагательном наклонении — проявилась бы, потому что существование форм типа Ли [з]! может иметь другое фонологическое истолкование (с тем, что они — фонетический факт, спорить, вероятно, не следует).

Наблюдения показывают, что кроме произношения Ли\ з]! существует и произношение Ли\ с]! Как объяснить существование этих форм? Звательная форма Ли [с]!, безусловно, образована с помощью нулевой флексии, следовательно, отличающаяся от нее форма Ли [з]! — как-то по-другому.

Надо обратить внимание на то, что это — звательные формы. Громкое, усиленное произношение для них обычно. Увеличение силы ударного гласного вызывает ослабление и укорачивание заударного гласного. Когда в качестве звательной формы употребляется форма именительного падежа (а это как раз в нашей речи

обычно: можно назвать не только Петь\, но и Петя\), то гласный окончания может стать предельно кратким, даже нулевым, но в модели слова он все равно остается: хотя произносится [л'из], но фонематически это (л'й- за). Фонема (а) представлена именно звонкостью [з]; здесь [з] (а не [с]) — свидетельство, что произнесена форма (л'йза). Следовательно, [з] здесь не на конце слова, а перед фонемой (а), реализованной нулем.

Подтверждают правильность данной трактовки такие факты. Формы Олег! Лев! Жорж! Станислав! Не- фёд! всегда произносятся с глухими согласными в конце.' Если бы звательная форма с нулевой флексией образовывалась в современном русском языке без мены звонких на глухие, то эта особенность распространялась бы и на звательные формы типа Олег! Лев! На самом деле произношение Оле [г]! Ле [в]! отсутствует. Причина одна: звонкие согласные в конце слова есть сигнал гласной, а когда гласной нет, то нет и звонкости этих согласных.

Значит, хотя произношение Ли[з\\ Сере[ж]! существует, оно не говорит о том, что фонемы <з), (ж) и т. д. могут реализоваться на конце слова (когда они — последние в ряду фонем данного слова) звонкими согласными. Но они в этих формах не последние. Поэтому появление конечных звонких шумных согласных в русском произношении пока не стало реальностью. Мена звонких шумных на глухие в конце слова остается позиционной.

Сильная позиция

1-я и 2-я слабые позиции

Чередование в 3-й позиции такое:

Сильная позиция

3-я слабая позиция