- •Государственное издательство медицинской литературы Ленинград

- •Работа в операционной

- •Остановка кровотечения

- •Перевязка задней больше-берцовой артерии (a. Tibialis posterior)

- •Переливание крови,

- •Подготовка аппаратуры

- •Техника вливания растворов

- •Ее годности

- •Внутривенное переливание крови

- •Пересадка кожи

- •Операции на конечностях

- •Эмболэктомия

- •Ранний вторичный шов сухожилий

- •Повреждения ахиллова сухожилия

- •Операции на нервных стволах

- •Разрезы при флегмонах кисти

- •Разрезы при флегмонах бедра

- •Разрезы при флегмонах стопы

- •Ампутации и вычленения стопы

- •Ампутация голени

- •Ампутация бедра

- •Артротомия

- •Резекция суставов

- •Операции на плечевом суставе

- •Операции на локтевом суставе

- •Открытые переломы черепа

- •Закрытые переломы черепа

- •Внутричерепные кровоизлияния

- •12 Н. И. Блинов 177

- •Операции на лице

- •1, 2, 3 И 4 — линии разреза вдоль периферических ветвей лицевого нерва.

- •1, 2, 3 И 4 —линии разреза.

- •Операции на шее

- •Нижняя трахеостомия

- •Обнажение пищевода на шее

- •Операции на молочной железе Разрезы

- •Края раны разведены крючками (1) и обнажены молочная железа и большая грудная мышца (2). Пунктиром очерчен сектор (3) молочной железы с удаляемой опухолью (4).

- •Третий этап операции.

- •Прокол плевры

- •Резекция ребра

- •Приемнике создается вакуум благодаря оттоку воды из сосуда (2) в сосуд (3).

- •Торакотомия

- •Кишечный шов

- •Операции на тонкой кишке Резекция тонкой кишки

- •Наложение свища тонкой кишки

- •Еюностомия

- •Илеостомия

- •Энтеростомия

- •Операции на желудке

- •Гастростомия по способу Витцеля

- •Гастротомия по способу Кадера

- •И тощей кишкой

- •Стенку желудка

- •К брыжейке поперечно-ободочной кишки (по а. А. Русанову).

- •Особенности резекции желудка при раке

- •Операции при аппендиците

- •Дьяконову

- •Прохода

- •Наложение калового свища

- •Закрытие каловых свищей

- •Операции на прямой кишке Оперативное лечение выпадения прямой кишки Оперативное лечение выпадения слизистой оболочки прямой кишки

- •Операция по способу а. Г. Радзиевского

- •Повреждения прямой кишки

- •Заворот тонкого кишечника

- •Заворот слепой кишки

- •Инвагинация

- •Узлообразование

- •Обтурационная непроходимость

- •Закрытие свища на слепой кишке

- •Операции при абсцессах печени

- •Холедохотомия

- •Холецистостомия

- •Шов на селезенке

- •Удаление селезенки

- •Экстирпация кист

- •Марсупиализация кисты

- •Наложение внутреннего дренажа

- •Способ Бассини

- •Бедренный доступ (способ Шварца)

- •Тораколапаротомия

- •Метод облитерации плевральных листков

- •Параплевральный доступ

- •Абсцесса.

- •Вскрытие забрюшинного пространства

- •Катетеризация

- •Промывание мочевого пузыря

- •Цистотомия

- •Закрытие пузырного свища

- •Операция фимоза

- •Парафимоз

- •Наружная уретротомия

- •Кастрация

- •Нефрэктомия

- •Повреждения мочевого пузыря

- •Разрывы уретры

- •Паранефрит

- •Методика вмешательства

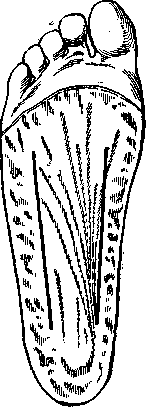

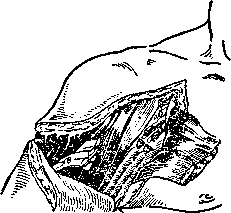

Разрезы при флегмонах стопы

Флегмоны стопы локализуются на тыльной или подошвенной поверхностях стопы.

Положение больного на столе — на спине.

Обезболивание — общее или местное.

Техника операции. Для вскрытия тыльной флегмоны стопы на ее тыле проводится 2—3 продольных разреза параллельно ходу сухожилий разгибателей. Рассекают кожу, подкожную клетчатку, поверхностную и глубокую тыльные фасции.

Флегмону подошвенной поверхности стопы наиболее рационально вскрывать двумя типичными разрезами, предложенными Делормом для обнажения подошвенных сосудов и нервов

119

(рис. 59). Разрезы (наружный и внутренний) проходят по бокам самой толстой части подошвенного апоневроза.

Разрезы проводятся по проекционным линиям, которые намечаются следующим образом. На пятке, на три пальца от ее заднего края, проводят поперечную линию. Середина этой линии соединяется с третьим межпальцевым промежутком, это будет наружный разрез. Если же медиальную половину поперечной пяточной линии разделить пополам и эту среднюю точку соединить с первым межпальцевым промежутком, то это будет линия внутреннего разреза. При обоих разрезах рассекают плотную и толстую кожу, хорошо выраженную подкожную клетчатку, плотный подошвенный апоневроз. Последний оттягивают кнутри и тупым путем проникают вплоть до свода стопы и межкостных мышц, где и находится скопление гноя, которое дренируют.

Предупреждение ошибок и опасностей

Рис. 59. Разрезы при флегмоне подошвенной поверхности стопы.

Недопустимо запаздывание с оперативным вмешательством. Консервативное лечение больных должно применяться лишь в самых начальных стадиях воспалительного процесса. Отсутствие отчетливого положительного эффекта указывает на необходимость оперативного вмешательства.

Несоблюдение правил асептики и «хирургической чистоты». Следует особо подчеркнуть, что больной с гнойным заболеванием требует такого же строгого соблюдения асептики, как с негнойными заболеваниями.

Отсутствие или недостаточное обезболивание при вскрытии гнойников следует считать грубой ошибкой.

Недостаточные разрезы, которые не могут обеспечить максимального оттока гноя из полости раны. Разрезы необходимо производить с учетом топографии сосудов, нервов и др. Дренажи следует располагать так, чтобы они не давили на сосуды и нервы.

Отсутствие или недостаточная иммобилизация больной части тела после оперативного вмешательства.

АМПУТАЦИИ И ЭКЗАРТИКУЛЯЦИИ КОНЕЧНОСТЕЙ Общая часть

Показания к ампутациям: 1) отрывы конечностей; 2) открытые повреждения конечностей с раздроблением костей, разрывом магистральных сосудов и основных нервов, обширным

120

размозжением мышц; 3) тяжелая инфекция, угрожающая жизни (газовая); 4) гангрены различного происхождения (облитерирующий эндартериит, тромбозы, эмболии, диабет, отморожения, электротравма, ожоги и пр.); 5) злокачественные опухоли; 6) трофические язвы, длительно существующие, не поддающиеся лечению; 7) туберкулезные поражения суставов, преимущественно у стариков; 8) хронический остеомиелит, угрожающий амилоидозом внутренних органов; 9) непоправимые деформации конечности (посттравматические, паралитические и пр.); 10) поврежденные недоразвития конечностей, препятствующие протезированию.

Обезболивание. В настоящее время часто применяется внутрикостная анестезия; для полного обезболивания конечности требуется 150—200 см3 0,5%-ного раствора новокаина. Нередко можно применять и местную инфильтрационную анестезию (анестезия поперечного сечения), особенно на верхних конечностях. Чаще применяется общее обезболивание — эфирный, эфирно-кислородный, закисью азота, внутривенный или комбинированный наркоз. Если нет противопоказаний, можно применять и спинномозговую анестезию.

Техника операции. Рассечение мягких тканей производить целесообразнее лоскутным и только при особых показаниях круговым способом. В состав лоскута входит кожа, подкожная клетчатка, собственно фасция (фасциопластические ампутации); если в лоскут включается и полоса надкостницы, способ называется периостопластическим; опилы костей могут покрываться пластинкой кости, тогда ампутация именуется костно-пластической. Эти способы могут применяться и в сочетании.

Лоскуты кожи выкраиваются, как правило, на передней поверхности нижней конечности, передне-медиальной или передне-латеральной. Допустимы и задние или заднебоковые лоскуты. В каждом случае, в зависимости от состояния покровов конечности, выкраивается лоскут с той или иной поверхности.

При круговом способе рассечение мягких тканей производится перпендикулярно к длиннику конечности. Различают одномоментный круговой способ, при котором пересечение тканей производится в одной плоскости, кость перепиливается несколько проксимальнее.

Двухмоментный круговой способ состоит в пересечении вначале кожи, подкожной клетчатки и фасции, затем по краю сократившейся кожи пересекаются мышцы до кости, в заключение перепиливается кость.

Трехмоментный конусно-круговой способ Н. И. Пирогова состоит из циркулярного разреза кожи, подкожной клетчатки и фасции до мышц, пересечения мышц до кости по краю

121

сократившейся кожи; затем производят повторный разрез мышц по краю оттянутой в проксимальном направлении кожи. В заключение перепиливается кость по краю перерезанных мышц. Таким образом чаще всего производится ампутация диафиза бедра.

В Ленинградском научно-исследовательском институте протезирования употребляется комбинированный метод ампутаций— лоскутно-гильотинный: выкраивается кожно-фасциальный лоскут, а мышцы пересекаются в одной плоскости. Этот способ целесообразен в любой обстановке, прост и рационален при повреждениях и заболеваниях конечностей.

Прежнего правила — располагать рубец обязательно по задней поверхности культи голени и бедра или по тыльной стопы, плеча и предплечья — в настоящее время придерживаться нет достаточных оснований. Если заживление происходило первичным натяжением, то линейный подвижный рубец, на какой бы поверхности он ни располагался, отрицательного влияния на функцию культи в протезе не имеет. Для верхней конечности рабочей поверхностью культи считалась ладонная, поэтому требовалось, чтобы рубец находился на тыльной поверхности культи, и очень часто для получения такого расположения рубца приходилось жертвовать частью сегмента конечности. Наблюдения показывают, что центральный, ладонный или тыльный рубец, полученные в результате первичного натяжения операционной раны, в одинаковой степени приемлемы. В целях обеспечения наилучшей подвижности рубца в кожный лоскут должна включаться собственно фасция или апоневроз.

Гильотинный способ ампутации остается целесообразным при тяжелых случаях осложнения инфекцией, в частности при газовой, после чего рана оставляется открытой. После ликвидации инфекции главной задачей является закрытие раны посредством наложения вторичных швов. При недостатке кожи применяется ее вытяжение или свободная пластика кожи для создания в кратчайший срок асептических условий для возможных реконструктивных операций.

Сшивание антагонистов или покрытие конца костной культи мышцами в настоящее время большинством хирургов не производится. Мышечная прокладка не может служить мягкой опорой концам костей культи; мышцы, сшитые над опилом костей, вскоре атрофируются и рубцово перерождаются. Поэтому сшивание антагонистов только усложняет операцию, не принося какой-либо существенной пользы.

При обработке нервов не рекомендуется вытягивать их, так как при этом происходит травматизация осевых цилиндров, вызывающая кровоизлияния в нерве, что может обусловить возникновение невритов. Различные сложные способы обработки

122

нервов не предотвращают развития невром и не препятствуют прорастанию нервов в рубцы. При ампутации необходимо укоротить не только крупные, но и кожные нервы для того, чтобы они не были вовлечены в рубцы, не спаялись с концами перерезанных мышц и не располагались под кожей в местах посадки протеза. Ущемление рубцами невром, основных и кожных нервов или их регенератов является причиной жестоких болей в культе.

В настоящее время принято перерезать нервы острым скальпелем после отодвигания мягких тканей в проксимальном направлении. Перевязка нерва шелковой лигатурой не только не предохраняет от развития невромы, но может вызывать постоянные местные и фантомные боли различной интенсивности.

Целесообразнее применять следующую методику обработки кости: после кругового рассечения надкостницы в месте предполагаемого распила кости распатором надкостница слегка сдвигается дистальнее, чтобы при перепиливании кости не травмировать ее. Прежний способ (Бунге) сдвигать надкостницу на сантиметр, на полсантиметра дистальнее оказался нерациональным, так как при любом способе обработки могут возникнуть остеофиты, особенно на бедренной кости при заживлении раны вторичным натяжением. Неосторожное обращение с надкостницей часто влечет за собой при воспалительном процессе в ране усиленный рост остеофитов. Нередко наблюдается некроз конца кости, освобожденной от надкостницы на большом протяжении. Острые края кости должны тщательно сглаживаться рашпилем.

Костный мозг не вычерпывается. Это может вызвать дополнительное кровотечение из костномозгового канала, вследствие ранения артерий, питающих кость; кроме того, костный мозг не оказывает существенного влияния на возникновение остеофитов.

Большинство ампутаций производится под резиновым эластическим (эсмарховским) бинтом. Плотные резиновые трубки и другие грубые виды жгутов применяться не должны. Необходим тщательный гемостаз. Перед перевязкой сосуды предварительно освобождаются от мягких тканей. Лигирование крупных сосудов вместе с мышцами может повлечь прорезывание лигатур и повторные кровотечения. Сосуды, как правило, перевязываются кетгутом, что является профилактикой лигатурных свищей. Только в условиях фронтовой обстановки, где раненый подлежит быстрой транспортировке, крупные сосуды целесообразнее перевязывать шелком. В стационарных же условиях даже бедренные артерии и другие крупные сосуды необходимо перевязывать кетгутом, лучше — двойной лигатурой. После перевязки крупных сосудов эластический бинт удаляется. Через 2—3 мин после снятия эластического бинта может возникнуть значительное кровотечение из мелких артериальных ветвей, которые необходимо тщательно лигировать.

123

Мышечные артерии, как правило, перевязываются вместе с мышцами. Тщательный гемостаз является профилактикой гематомы, которая может служить причиной различных осложнений.

Для профилактики гематом в углы раны непосредственно к костному опилу на 48 часов вводится стеклянный или резиновый дренаж. Даже после тщательного гемостаза в повязку изливается значительное количество крови и лимфы, которая неминуемо остается под кожей, если не дренировать рану.

После ампутации голени для профилактики сгибательных контрактур коленного сустава на операционном столе накладывается задний или заднебоковой гипсовый лонгет при полном разгибании колена от конца культи до верхней трети бедра. Гипсовый лонгет удаляется через двое суток после снятия швов.

Фиксировать тазобедренный сустав гипсовой повязкой или лонгетом после ампутации бедра нет необходимости. Больной после ампутации бедра должен находиться в кровати с деревянным щитом под матрацем. Перед или после ампутации больному следует рассказать о вредных последствиях сгибания культи в тазобедренном суставе для предстоящего протезирования; обычно этого бывает достаточно, чтобы ампутированный сам выполнял установленный режим положения в постели (не подкладывать подушек под культю, резко не отводить ее и т. п.).

При первой возможности, чем раньше, тем лучше, следует начать активную гимнастику для профилактики и устранения сгибательных контрактур. Для верхних конечностей наиболее целесообразным является положение культи при разгибании локтя на 150—160° и отведение плеча до 40°, эта позиция наиболее выгодная для профилактики контрактур.

Послеоперационное ведение больных, страдающих облитерирующим эндартериитом, требует особого внимания. Положение ампутированного на спине' даже в течение нескольких часов может вызвать пролежни в области дренажей, от придавливания культи к жесткой постели, а также некрозы кожи в области крестца и пятки другой конечности. Поэтому ампутированным уже через 3—4 часа после операции следует осторожно при помощи персонала менять положение тела. Под крестец подкладывается резиновый круг, под пятку— ватные кольца.

При хорошем самочувствии и отсутствии противопоказаний на 3—4-й день ампутированному можно разрешить сидеть в постели. После ампутации пожилым и старикам нужно придать возвышенное положение грудного отдела во избежание развития гипостатической пневмонии.

Первая перевязка наглухо зашитой раны производится через двое суток (извлечение дренажа), последующие — по мере необходимости. Частые перевязки без особой необходимости вредны.

124

Окончательная организация глубоких и поверхностных рубцов даже при благоприятном заживлении происходит в течение нескольких месяцев. Все мышцы, которые до ампутации обеспечивали нормальные движения удаленного сустава, постепенно будут атрофироваться. Процесс этот продолжается в течение нескольких месяцев, что отдаляет протезирование. Поэтому для скорейшей атрофии нефункционирующих мышц и избыточно развитого подкожно-жирового слоя применяется бинтование

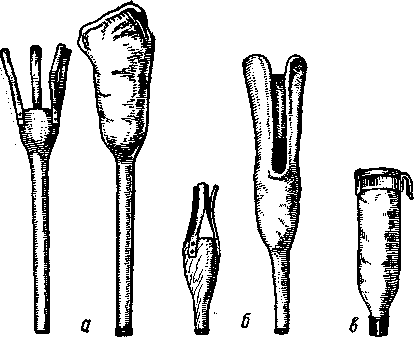

Рис. 60. Деревянные стойки для гипсовых протезов:

а —бедра; б —голени; в—после костнопластической ампутации по Пирогову.

культи эластическими трикотажными или бязевыми бинтами. Если культя имеет избыток мягких тканей, бинтовать следует от периферии к центру; при недостатке кожи и мягких тканей на конце культи с целью профилактики конусной культи бинтование производится от центра к периферии.

Наиболее быстро атрофия и формирование культи достигается применением временных (лечебных) гипсовых протезов, которые чаще всего делаются съемными и назначаются через 5—7 дней после полного заживления раны.

Гипсовый протез изготавливается следующим образом. Культя смазывается вазелином. Под ее конец подкладывается ком ваты. На культю голени или бедра накладывается несколько туров (2—3) гипсового бинта. Создается гипсовая гильза. Костные выступы голени — посадочные места, мыщелки больше-берцовой кости и ее бугристость, а также головка малоберцовой кости тщательно моделируются. На бедре посадочным местом служит седалищный бугор и большой вертел. Когда гипсовая

125

гильза слегка затвердевает, под нее устанавливается деревянная стойка с прикрепленными к ней металлическими полосками. Эти полоски прикладываются на поверхности гипсовой гильзы, находящейся на культе, и деревянная стойка пригипсовывается к гипсовой гильзе, наложенной вначале. После высыхания протеза ампутированный передвигается в нем вначале с костылями, затем с тростью, а потом свободно. Гипсовый протез, изготовленный на голень, разрезается по передней поверхности, для ходьбы он прибинтовывается обычным или бязевым бинтом. Гипсовый протез бедра крепится к поясу и плечевым тяжом. В зависимости от уровня ампутации изготовляются разновидности гипсовых протезов; если протез от исчезновения отека и атрофии подкожно-жирового слоя и нефункционирующих мышц делается широким, его заменяют новым и пользуются им до получения постоянного протеза (рис. 60).

Ампутации и вычленения верхней конечности

При решении вопроса об уровнях и способах усечений необходимо прежде всего соблюдать принцип максимальной экономии каждого сантиметра конечности. При повреждении пальцев только явно нежизнеспособные отделы их подлежат удалению. Следует иметь в виду, что через некоторое время после повреждения нередко ткани, кажущиеся нежизнеспособными, начинают хорошо снабжаться артериальной кровью и могут быть сохранены. Поэтому спешить с ампутацией пальцев и кисти не следует. Даже оставшиеся деформированными пальцы могут принести больше пользы, чем самый лучший протез.

Метод сберегательного лечения должен распространяться не только на кисть, но и на другие сегменты верхней конечности. Даже из беспалой кисти и культи предплечья посредством реконструктивных операций могут быть созданы органы охвата. При полной нежизнеспособности тканей конечности (размозжение, отморожение и т. д.), как правило, не рекомендуется сразу закрывать ампутационный дефект, нужно выкроить значительной длины кожный лоскут и резко укоротить кости, усечение следует производить в пределах видимо здоровых тканей и, как правило, предоставить рану заживлению вторичным натяжением. С большей осторожностью следует решать вопрос об уровне ампутации предплечья после повреждения, так как точно установить границу здоровых и поврежденных тканей по внешнему виду часто не представляется возможным.

После вычленения в локтевом суставе получаются культи высокой функциональности. При длинной культе плеча однорукие не нуждаются в особых рабочих приспособлениях, так как культей они могут поддерживать предметы, передвигать их, прижимать к телу и т. д., т. е. производить почти те же дей-

126

ствия, которые можно выполнять протезом, за исключением активного охвата. Кроме того, в настоящее время возможно изготовление активного протеза после вычленения локтя с хорошим охватом и вполне косметическим видом. Поэтому там, где возможно, вместо ампутации плеча в средней или нижней трети целесообразнее производить вычленение в локтевом суставе.

Ампутации плеча в верхней трети в значительной мере усугубляют инвалидность, протезирование при этом связано с чрезвычайно большими трудностями, протезы громоздки, функциональность их низка. Если нет противопоказаний, то вместо высокой ампутации плеча следует производить удаление конечности дистальнее на границе здоровых и нежизнеспособных тканей и предоставлять рану вторичному натяжению, соблюдая правила обработки кости и нервов.

Центральные и передние рубцы на культях плеча и предплечья не являются в подавляющем большинстве случаев препятствием к протезированию.

У детей, учитывая рост кости, необходимо по возможности оставлять в конце культи избыток кожи.

Вычленения плеча там, где возможно, необходимо избегать, так как после этого осанка человека изменяется, плечевой пояс получает асимметрическое положение, протезирование при этом чрезвычайно сложно.

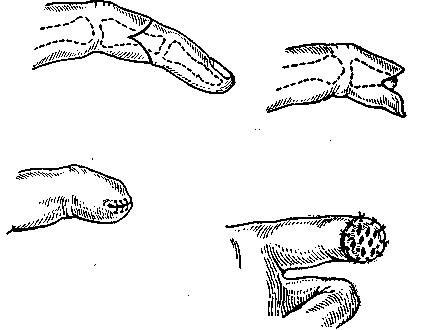

Выбор способа ампутации пальцев зависит от локализации повреждения или поражения и сохранности кожи пальцев. Желательно, чтобы рубец после ампутации или вычленения пальца не располагался по ладонной его поверхности, но это правило не является обязательным. Если расположение рубца по тыльной поверхности связано с резким укорочением пальца, то рубец можно расположить и на вершине и по боковым поверхностям культи. Для закрытия дефекта, образовавшегося после ампутации пальца, можно пользоваться способом Клаппа или свободной пластикой кожи (рис. 61).

Важны не столько форма и местоположение рубца, сколько его безболезненность. Боли возникают преимущественно вследствие вовлечения в рубец тыльных и ладонных нервов пальцев (п. п. digitales volares и dorsales). Эти нервы необходимо тщательно выделять и укорачивать.

После ампутации или вычленения фаланг кисть и особенно поврежденные пальцы фиксируются шинкой в функционально выгодном, слегка согнутом положении. Сшивание антагонистов сухожилий при ампутации пальцев не имеет большого практического смысла.

Особенно бережно следует относиться к большому пальцу, первой и второй пястным костям, учитывая роль большого пальца в функции схвата и возможность в будущем пластических операций (фалангизация первой пястной кости и пр.). После

127

вычленения пальцев при недостатке кожи не следует стремиться обязательно зашить рану ценою укорочения пястных костей. В этом случае целесообразнее рану предоставить вторичному натяжению с последующей пластикой перфорированным лоскутом кожи или другим способом. Стремление компенсировать недостаток кожи отсепаровкой ее и стягиванием швов большей частью кончается краевым некрозом кожи.

Если невозможно сохранить пястные кости, производится вычленение в пястно-запястном суставе, сохранение которого дает возможность снабдить ампутированного активным протезом.

Рис. 61. Схемы способов ампутации пальцев кисти.

Целесообразно также сохранять второй ряд костей запястья и закрывать рану ладонным, тыльным или боковыми лоскутами кожи. Эта культя может быть использована при вспомогательных работах лучше, чем культя предплечья; протезирование при этом осуществляется специальной косметической кистью.

Вычленение в лучезапястном суставе должно сочетаться с резекцией шиловидных отростков лучевой и локтевой костей и образовать ровную поверхность костей культи. Лучше покрывать опилы костей ладонным лоскутом, но с успехом можно пользоваться тыльным и боковыми. Суставный хрящ удалять нет необходимости. Длинная культя предплечья значительно облегчает самообслуживание ампутированного, хотя протезирование, особенно активными протезами, затруднено.

Ампутацию предплечья в средней и на границе средней и нижней трети не обязательно производить лоскутным способом. Чаще в целях экономии длины рычага целесообразнее

128

применять двойной лоскут или круговой способ — с манжеткой. Срединный, локтевой и ветви лучевого нерва укорачиваются на 4—5 см, чтобы невромы не располагались под кожей у конца культи, а регенераты не проросли рубцы. Сухожилия и мышцы над опилом кости не сшиваются. Мышцы должны пересекаться в одной плоскости на 3—4 см дистальнее опила костей, в противном случае после ретракции мышц кости будут выступать над кожей и культя окажется конусной. Кости отпиливаются на одном уровне.

Нередко приходится наблюдать культи в верхней трети предплечья после ампутации по поводу травм, зажившие первичным

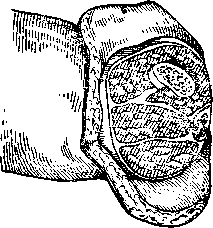

Рис. 62. Техника ампутации плеча с двумя кожно-фасциальными лоскутами.

натяжением. Это свидетельствует о том, что усечение было произведено значительно проксимальнее повреждения. Короткая культя предплечья менее выгодна в функциональном отношении, так как протезирование при этом сопряжено с большими трудностями. Поэтому целесообразнее, если нет специальных противопоказаний, произвести ампутацию дистальнее на границе поврежденных и здоровых тканей и оставить рану открытой. В дальнейшем накладываются отсроченные швы или производится пластика кожи для закрытия дефекта. Такая тактика выгоднее, так как при этом сохраняется более длинная культя и не осложняется протезирование.

После вычленения в локтевом суставе получается мощная, длинная культя плеча, значительно облегчающая самообслуживание и помогающая ампутированному при работе. Протезирование при этом вполне возможно даже активными протезами.

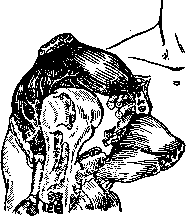

Ампутация плеча обычно производится по конусно-круговому, трехмоментному способу Пирогова или, что предпочтительнее, манжеткой кожи или двумя кожно-фасциальными лоскутами, образованными с любой стороны плеча (рис. 62). Начиная со средней трети плеча, должна соблюдаться максимально возможная экономия длины кости. Не следует забывать, что

129

чем короче культя, тем сложнее протезирование, тем труднее инвалиду компенсировать функцию утраченной конечности, особенно после двусторонних ампутаций.

Вычленения в плечевом суставе по возможности следует избегать, заменяя его высокой ампутацией плеча. Протезирование, особенно после двусторонних вычленений плеча, чрезвычайно сложно и не приносит существенной пользы.

Рис. 63. Техника вычленения в плечевом суставе.

Вычленение плеча производится после предварительной перевязки вены и подкрыльцовой артерии выше ответвления окружающих артерий. Дельтовидную мышцу и подкрыльцовый нерв при возможности необходимо сохранять. Разрез кожи начинается несколько кнутри, ниже клювовидного отростка и ведется вниз и кнаружи до нижнего края большой грудной мышцы, после рассечения которой обнажают клювовидно-плечевую мышцу и короткую головку двуглавой мышцы. Обнажают и перевязывают сосуды, пересекают нервы, кроме подкрыльцового. Затем циркулярно разрезаются все мягкие ткани плеча на уровне нижнего края первого разреза. Перед вскрытием сустава перерезают сухожилия лопаточных мышц у бугорков плечевой кости. Рассекают капсулу сустава и остатки мягких тканей, после чего удаляют конечность (рис. 63); погружные швы кетгутом,

130

шелковые на кожу, дренаж раны. Если зашивать рану нельзя, ее рыхло тампонируют марлей.

Удаление плечевого пояса вместе с плечевой костью (ampu-tatio interscapulothoracica) производится очень редко в связи со злокачественной опухолью или тяжелой травмой. Эту операцию принято производить посредством ракетного разреза с образованием двух лоскутов переднего (нижнего) и заднего (верхнего). Вначале разрез идет вдоль ключицы, затем по краю дельтовидной мышцы до передней стенки подмышечной впадины. Ключицу после отслаивания надкостницы перепиливают, несколько отступя внутрь от ее середины, оттягивают наружный конец ключицы наружу, отслаивают подключичную мышцу, перевязывают подмышечную или подключичную артерию и вену, а также более мелкие сосуды, рассекают плечевое сплетение. Перерезав большую и малую грудные мышцы, оттягивают плечо и лопатку кнаружи. Продолжают разрез через подмышечную впадину на заднюю поверхность плеча, пересекают широчайшую мышцу спины и заканчивают разрез на середине ключицы сзади, под острым углом. После перерезки мышц верхнюю конечность вместе с лопаткой удаляют.

Часто приходится производить на культях предплечья и особенно плеча резекцию нервов вместе с невромами, которые расположены под кожей или впаяны в рубцовую ткань. Подобные невромы при пользовании протезом вызывают резкую болезненность. Невромы и регенераты удаляют с частью ствола нерва с таким расчетом, чтобы нерв после перерезки не находился под кожей. Борьба с фантомными болями посредством иссечения невром редко приводит к положительным результатам.

Ампутации и вычленения нижней конечности