- •СОДЕРЖАНИЕ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •ГЛАВА 1. ОРИЕНТИРОВАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ НА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

- •1.1. Фигура и размеры Земли

- •Элементы основных референц-эллипсоидов (из табл. 2.23 «МТ-2000»)

- •Дополнительные данные к эллипсоиду Красовского

- •1.2. Основные точки, линии и плоскости на поверхности Земли

- •1.3.1. Географические координаты

- •Географические координаты некоторых портов Мира

- •1.3.2. Разности широт и долгот

- •1.3.3. Задачи на расчет значений (Δφ, Δλ, φ2, λ2)

- •А. Расчет значений разности широт (Δφ) и разности долгот (Δλ)

- •Б. Расчет значений широты (φ2) и долготы (λ2) пункта прихода

- •1.4. Радиусы кривизны земного эллипсоида

- •Выводы

- •ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ В МОРЕ

- •2.1. Основные линии и плоскости наблюдателя

- •2.2. Системы счета направлений

- •2.2.1. Круговая система счета

- •2.2.2. Полукруговая система счета

- •2.2.3. Четвертная система счета

- •2.2.4. Румбовая система счета (рис. 2.6)

- •2.2.5. Задачи на перевод направлений в круговую систему счета

- •2.3. Истинные направления и их соотношения

- •Б. Расчет значения ИП по известным ИК и КУ

- •В. Расчет значения ИК по известным ИП и КУ

- •2.4. Дальность видимости горизонта и ориентиров в море

- •2.4.1. Дальность видимости горизонта

- •Географическая дальность видимого горизонта (из табл. 2.2. «МТ-75» или 2.1. «МТ-2000»)

- •2.4.2. Дальность видимости ориентиров в море

- •Географическая дальность видимости предметов (из табл. 2.3. «МТ-2000»)

- •2.4.3. Дальность видимости огня ориентира, показанная на карте (рис. 2.16)

- •Б) Открытие огня маяка

- •Выводы

- •ГЛАВА 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ В МОРЕ С ПОМОЩЬЮ МАГНИТНЫХ КОМПАСОВ

- •3.1. Принцип определения направлений по магнитному компасу

- •3.2. Магнитное склонение. Девиация магнитного компаса

- •3.2.1. Магнитное склонение. Магнитные направления

- •3.2.2. Девиация магнитного компаса. Компасные направления.

- •3.3. Поправка магнитного компаса и ее определение

- •Девиация магнитного компаса (учебная)

- •3.4. Расчет истинных направлений по магнитному компасу

- •3.4.1. Перевод и исправление румбов

- •3.4.2. Задачи на приведение магнитного склонения (d) к году плавания и расчета поправки магнитного компаса (ΔМК)

- •(год плавания – 2008 г.; δ − из табл. 3.1)

- •3.4.3. Задачи на перевод и исправление румбов

- •Выводы

- •ГЛАВА 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ В МОРЕ С ПОМОЩЬЮ ГИРОСКОПИЧЕСКИХ КУРСОУКАЗАТЕЛЕЙ

- •4.1. Принцип определения направлений с помощью гирокомпасов и гироазимутов

- •4.2. Расчет истинных направлений по гирокомпасу и гироазимуту

- •4.2.1. Расчет истинных направлений по гирокомпасу

- •4.2.2. Расчет истинных направлений по гироазимуту

- •4.3. Способы определения поправок гироскопических курсоуказателей

- •4.3.1. Общие положения

- •4.3.2. Способы определения мгновенных поправок гирокомпаса

- •4.3.3. Задачи по расчету поправки гироазимута (ΔГА3) на заданное время

- •Выводы

- •ГЛАВА 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ СУДНА И ПРОЙДЕННЫХ ИМ РАССТОЯНИЙ

- •5.1. Единицы длины и скорости, применяемые в судовождении

- •5.1.1. Единицы длины, применяемые в судовождении

- •Некоторые единицы длины:

- •5.1.2. Единицы скорости, применяемые в судовождении

- •Скорость в различных единицах (из табл. 37 «МТ-75», табл. 5.15 «МТ-2000»)

- •5.2. Принципы измерения скорости судна

- •5.3. Определение скорости судна. Поправка и коэффициент лага

- •Соответствие скорости хода частоте вращения движителей и поправке (коэффициенту) лага

- •5.4. Определение пройденного судном расстояния

- •Поправка и коэффициент лага (учебная)

- •Использование специальных таблиц

- •Пройденное по лагу расстояние (из табл. 2.17 «МТ-2000») а) при КЛ < 1 (ΔЛ% – отрицательная)

- •б) при КЛ > 1 (ΔЛ% – положительная)

- •Расстояние по времени и скорости (из табл. 2.15 «МТ-2000»)

- •Время по расстоянию и скорости (из табл. 2.16 «МТ-2000»)

- •а) – пройденного судном расстояния (SОБ) заданной скоростью (VОБ) за назначенное время (t)

- •в) – необходимого времени (t) для прохождения заданного расстояния (S) заданной скоростью (VОБ)

- •д) – значений поправки лага на режиме (ΔЛ%) по результатам испытаний на визуальной мерной линии (3 пробега и расстояние между секущими створами – 3,0 мили)

- •Выводы

- •6.1.1. Морская карта. Требования к ее содержанию и оформлению

- •6.1.2. Масштаб карты

- •6.1.3. Классификация морских карт

- •6.1.4. Требования, предъявляемые к морской навигационной карте

- •6.1.5. Система адмиралтейских номеров морских навигационных карт

- •6.2. Принцип построения проекции Меркатора

- •6.2.1. Картографические проекции и их классификация

- •6.2.2. Меркаторская проекция

- •6.3. Уравнение проекции Меркатора

- •6.4. Единицы длины на карте меркаторской проекции

- •Меридиональные части (выдержка)

- •Длина минуты дуги меридиана и параллели (из табл. 2.29 «МТ-2000»)

- •6.5. Построение меркаторской карты

- •6.6. Решение элементарных задач на морской навигационной карте

- •6.7. Примеры решения задач на МНК (по рис. 6.5)

- •А. Снятие с МНК координат

- •Б. Снятие с МНК расстояний между точками

- •В. Снятие с МНК направлений из точки … в точку…

- •Выводы

- •7.1.1. Общие положения. Элементы счисления

- •7.1.2. Счисление пути судна: определение, назначение, сущность и классификация

- •7.1.3. Требования, предъявляемые к счислению пути судна

- •7.2. Графическое счисление координат судна без учета дрейфа и течения

- •7.2.1. Задачи, решаемые при ручном графическом счислении пути судна

- •7.2.2. Требования к оформлению счисления пути судна на карте

- •7.2.3. Решение основных задач счисления пути судна на карте

- •Рис. 7.3. Способы задания на карте заданной точки

- •7.3. Циркуляция судна и ее графический учет

- •7.3.1. Циркуляция судна и ее элементы

- •7.3.2. Способы определения элементов циркуляции судна

- •Таблица циркуляции (учебная)

- •7.3.3. Графический учет циркуляции при счислении пути судна

- •7.3.4. Примеры решения задач по расчету времени и отсчета лага (Т1/ОЛ1) прибытия судна в заданную точку

- •Выводы

- •ГЛАВА 8. ГРАФИЧЕСКОЕ СЧИСЛЕНИЕ КООРДИНАТ СУДНА С УЧЕТОМ ДРЕЙФА ОТ ВЕТРА И ТЕЧЕНИЯ

- •8.1. Определение дрейфа судна от ветра и его учет при графическом счислении

- •8.1.1. Ветер и его влияние на путь судна

- •8.1.2. Определение угла дрейфа от ветра

- •Таблица углов дрейфа

- •8.1.3. Учет дрейфа от ветра при графическом счислении пути судна

- •8.2. Графическое счисление координат судна с учетом течения

- •8.2.1. Морские течения и их влияние на путь судна

- •8.2.2. Учет течения при графическом счислении пути судна

- •8.3. Совместный учет дрейфа от ветра и течения при графическом счислении пути судна

- •8.4. Примеры решения задач по учету дрейфа от ветра и течения

- •а) расчет значения ПУβ при учете постоянного течения (МНК № 32106 или № 3207)

- •б) расчет значения гирокомпасного курса (ГКК) для задания его рулевому при учете течения (для МНК № 32106 или № 3207)

- •в) расчет значения компасного (по магнитному компасу) курса для задания его рулевому при совместном учете дрейфа от ветра (α) и течения (β)

- •Выводы

- •ГЛАВА 9. МОРСКИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ КАРТЫ

- •9.1. Классификация морских карт

- •9.1.1. Классификация морских карт по их назначению (см. табл. 9.2)

- •9.1.2. Классификация морских навигационных карт по их масштабу

- •Характеристика морских навигационных карт

- •Классификация морских карт

- •9.1.3. Требования, предъявляемые к морским картам

- •9.2. Степень доверия к морским навигационным картам

- •9.2.1. Критерии качества морской навигационной карты

- •9.2.2. «Подъем» морской навигационной карты

- •9.2.3. Оценка морской навигационной карты судоводителем

- •9.3. Условные знаки морских карт. Чтение карты

- •Значения некоторых условных знаков морских карт

- •Выводы

- •ГЛАВА 10. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАВИГАЦИИ

- •10.1. Классификация картографических проекций

- •10.2. Поперечная цилиндрическая проекция

- •10.3. Перспективные картографические проекции

- •10.4. Равноугольная картографическая проекция Гаусса

- •10.4.1. Общие положения

- •10.4.2. Планшеты в проекции Гаусса

- •10.4.3. Нумерация топографических карт

- •Координатные зоны и пояса карт в проекции Гаусса (из табл. 2.31 «МТ-2000»)

- •а) Долготные зоны

- •б) Широтные пояса

- •Выводы

- •11.2. Средства и методы навигационного оборудования

- •11.3. Зрительные средства навигационного оборудования

- •11.3.1. Определение и классификация

- •11.3.2. Маяки, знаки и огни

- •11.3.3. Навигационные створы

- •11.4. Радиотехнические средства навигационного оборудования (РТСНО)

- •11.4.1. Береговые радиопеленгаторные станции (БРПС) и радиомаяки

- •11.4.2. Радиолокационные отражатели (РЛО)

- •11.4.3. Радионавигационные системы

- •11.5. Плавучие предостерегательные знаки

- •11.5.1. Плавучие маяки, маячные суда и освещаемые поплавки

- •11.5.2. Буи и вехи

- •Характеристика буев

- •11.6. Звукосигнальные и гидроакустические средства навигационного оборудования

- •11.6.1. Звукосигнальные СНО

- •11.6.2. Гидроакустические СНО

- •Выводы

- •ГЛАВА 12. ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА СУДНА В МОРЕ ПО ВИДИМЫМ НАВИГАЦИОННЫМ ОРИЕНТИРАМ

- •12.1.1. Общие принципы определения места судна в море

- •12.1.2. Навигационные параметры и изолинии

- •1. Навигационная изолиния при измерении расстояний (изостадия)

- •2. Навигационная изолиния при измерении пеленга на ориентир (изопеленга)

- •3. Навигационная изолиния при измерении горизонтального угла между двумя ориентирами (изогона)

- •12.2. Сущность определения места судна по навигационным изолиниям

- •12.3. Приведение навигационных параметров и изолиний к одному месту (моменту)

- •Выводы

- •ГЛАВА 13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА СУДНА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ НА ВИДИМЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

- •13.1. Определение места судна по визуальным пеленгам на береговые ориентиры

- •13.1.1. Определение места судна по пеленгам на три ориентира

- •13.1.2. Определение места по пеленгам на два ориентира

- •13.1.3. Определение места судна способом «крюйс-пеленг»

- •13.2.1. Сущность способа

- •13.2.3. Случай неопределенности

- •13.2.4. Практическое выполнение способа определения места судна по двум горизонтальным углам

- •13.2.5. Задачи на определение места судна по направлениям на видимые навигационные ориентиры:

- •а) – по пеленгам на три ориентира (МНК № 32106 или № 3207)

- •б) – по пеленгам на два ориентира (для МНК № 3207 или № 32106)

- •в) – способом «крюйс-пеленг» (для МНК № 32101)

- •г) – по двум горизонтальным углам трех береговых ориентиров (для МНК № 32106 или 3207)

- •Выводы

- •ГЛАВА 14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА СУДНА ПО РАССТОЯНИЯМ ДО ВИДИМЫХ НАВИГАЦИОННЫХ ОРИЕНТИРОВ

- •14.1. Средства и способы определения расстояний до видимых ориентиров

- •14.1.1. Определение расстояний с помощью дальномеров

- •14.1.2. Глазомерная оценка расстояний

- •14.1.3. Расчет расстояния до ориентира по измерению его вертикального угла

- •Наклонение видимого горизонта (табл. 11а «МТ-75» или табл. 3.21 «МТ-2000»)

- •Расстояние по вертикальному углу (из табл. 29 «МТ-75» или табл. 2.7 «МТ-2000»)

- •14.1.4. Измерение расстояний до навигационных ориентиров с помощью технических средств

- •14.2. Определение места судна по расстояниям до навигационных ориентиров

- •14.2.2. Определение места судна по расстояниям до трех ориентиров, измеренных с помощью навигационной РЛС

- •14.2.3. Определение места судна по расстояниям до двух ориентиров

- •14.2.5. Определение места судна по пеленгу и расстоянию до ориентира

- •Методика практического выполнения способа (рис. 14.9).

- •14.2.6. Задачи по расчету расстояния до ориентира по измерению его вертикального угла (а) и определению места судна по данным РЛС (б)

- •а) Расчет расстояния до ориентира по измерению его вертикального угла

- •б) Определение места судна по данным РЛС (МНК № 32106 или МНК № 3207)

- •Выводы

- •ГЛАВА 15. КОМБИНИРОВАННЫЕ И ПРИБЛИЖЕННЫЕ СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА СУДНА

- •15.1. Использование эхолота для определения места судна

- •15.1.1. Измерение глубин эхолотом

- •Поправка глубины, измеренной эхолотом (табл. 34в «МТ-75» или 2.11 «МТ-2000»)

- •15.1.2. Задачи на расчет глубины места по показаниям эхолота

- •15.1.3. Определение места судна по глубинам (общий случай)

- •15.1.4. Определение места судна способом «крюйс-изобата»

- •15.1.5. Определение места судна по навигационной линии положения и глубине, измеренной одновременно (рис. 15.4) и разновременно (рис. 15.5)

- •15.2. Комбинированные способы определения места судна

- •15.2.1. Определение места судна по горизонтальному углу и пеленгу на один из ориентиров

- •15.2.2. Определение места судна по горизонтальному углу и расстоянию до одного из ориентиров, рассчитанному по вертикальному углу

- •15.2.3. Определение места судна по разновременным расстояниям до двух и более ориентиров

- •15.2.4. Определение места судна способом исправленное «крюйс-расстояние»

- •15.2.5. Определение места при следовании судна по створу

- •15.3. Приближенные способы определения места судна

- •15.3.1. Уточнение места судна по изобатам

- •15.3.2. Уточнение места судна по линиям положения, параллельным береговой черте с помощью РЛС

- •15.3.3. Уточнение места судна по моменту открытия маяка и пеленгу на него

- •Выводы

- •ГЛАВА 16. НАВИГАЦИОННЫЕ РУКОВОДСТВА И ПОСОБИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОРЕПЛАВАНИЯ

- •16.1. Общие сведения. Назначение и классификация

- •16.1.1. Морские навигационные руководства

- •16.1.2. Морские навигационные пособия

- •16.2. Лоции и дополнения к ним

- •16.3. Руководства «Огни и знаки» («Огни»)

- •Описание СНО («Огни и знаки Черного и Азовского морей» № 2217)

- •16.4. Руководство «РТСНО»

- •Из РТСНО Северного Ледовитого и Атлантического океанов (Адм. № 3001) Украина

- •Радиостанции, работающие по запросу для пеленгования (см. Адм. № 3001 с. 158)

- •Радиопеленгаторные станции Из РТСНО Северного Ледовитого и Атлантического океанов (см. Адм. № 3001 с. 179)

- •Радиолокационные маяки-ответчики (Адм. № 3001 с. 258)

- •16.5. Расписания радиопередач для мореплавателей

- •16.5.1. Расписание радиопередач навигационных и гидрометеорологических сообщений для мореплавателей

- •16.5.2. Расписание факсимильных гидрометеорологических передач

- •16.6. Специальные руководства для плавания

- •16.6.2. Радиолокационные описания маршрутов

- •16.6.3. Руководства для захода судов в порты

- •16.6.4. Сводное описание опасных, запретных и ограниченных для плавания районов

- •16.7. Нумерация морских навигационных руководств и пособий

- •Выводы

- •ГЛАВА 17. АНАЛИТИЧЕСКОЕ (ПИСЬМЕННОЕ) СЧИСЛЕНИЕ КООРДИНАТ СУДНА

- •17.1. Сущность и основные формулы аналитического (письменного) счисления

- •Рис. 17.1. Аналитическое (письменное) счисление пути судна

- •17.2. Виды аналитического (письменного) счисления

- •17.2.1. Простое аналитическое (письменное) счисление

- •17.2.2. Составное аналитическое (письменное) счисление

- •17.2.3. Сложное аналитическое (письменное) счисление

- •17.3. Учет дрейфа от ветра, течения и циркуляции судна при аналитическом (письменном) счислении

- •17.4. Понятие об автоматизированном счислении пути судна

- •17.5. Задачи простого аналитического (письменного) счисления пути судна

- •Выводы

- •ГЛАВА 18. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ СЧИСЛЕНИЯ КООРДИНАТ СУДНА

- •18.2. Оценка точности счисления координат судна

- •Вероятность радиальной погрешности (из табл. 1в «МТ-75» и табл. 4.13 «МТ-2000»)

- •Вероятность радиальной погрешности при круговом распределении мест (из табл. 4.15 «МТ-2000»)

- •18.3. Коэффициент точности счисления и его расчет

- •18.4. Средняя квадратическая погрешность линии положения

- •18.5. Радиальная (круговая) СКП обсервованного места судна

- •18.6. Оценка и анализ точности счислимого места судна

- •18.6.1. Средняя квадратическая и предельная погрешности счислимого места судна

- •18.6.2. Выбор безопасного пути судна с учетом точности его плавания

- •Выводы

- •ГЛАВА 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА СУДНА ПО РАДИОПЕЛЕНГАМ НА КРУГОВЫЕ РАДИОМАЯКИ

- •19.1. Принцип радиопеленгования

- •19.2. Исправление и расчет радиопеленгов

- •19.2.1. Радиодевиация

- •19.2.2. Ортодромическая поправка

- •Ортодромическая поправка направления при малом расстоянии

- •19.3. Определение места судна по радиопеленгам на круговые радиомаяки

- •19.3.1. Последовательность действий при определении места судна по радиопеленгам на КРМ

- •19.4. Прокладка радиопеленга на КРМК, находящийся за рамкой карты

- •Задачи на определение места судна по радиопеленгам на круговые РМ-ки

- •Выводы

- •20.2. Радиопеленгаторные станции

- •Таблица предельных расстояний, при которых можно производить прокладку радиопеленгов без учета ортодромических поправок (в милях)

- •20.3. Радиолокационные маяки-ответчики

- •Радиолокационные маяки-ответчики Черного моря

- •20.4. Комбинированные радиомаяки

- •Таблица для определения расстояния по времени прохождения звука в воде и воздухе

- •20.5. Радиомаяки (на плавучих маяках, створные, автоматические) и аэрорамаяки

- •20.6. Девиационные радиомаяки и УКВ радиомаяки с вращающейся характеристикой направленности

- •Девиационные радиомаяки Черного моря

- •Выводы

- •ГЛАВА 21. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУДОВЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАВИГАЦИИ

- •21.1. Основные эксплуатационные данные судовой РЛС

- •21.1.1. Общие положения

- •Технические характеристики типовых судовых РЛС

- •21.1.2. Максимальная дальность действия и дальность обнаружения объектов

- •21.1.3. Минимальная дальность действия и мертвая зона РЛС

- •21.1.4. Разрешающая способность РЛС

- •21.1.5. Точность радиолокационного пеленгования

- •21.1.6. Радиолокационная девиация

- •21.1.7. Точность измерения расстояний

- •21.2. Чтение радиолокационного изображения

- •21.2.1. Искажение линии берегов

- •21.2.2. Влияние волнения моря

- •21.2.3. Влияние метеорологических условий

- •21.2.4. Обнаружение льдов

- •21.2.5. Теневые секторы

- •21.2.6. Ложные эхо-сигналы

- •21.3. Определение места судна с помощью РЛС

- •21.3.1. Опознавание береговой черты

- •21.3.2. Определение места судна по расстояниям до нескольких ориентиров

- •21.4. Оценка точности обсервованного места по данным РЛС

- •21.6. Задачи на определение места судна по данным РЛС

- •Выводы

- •22.1.1. Общие положения

- •Характеристика радиоволн

- •22.1.2. Классификация радионавигационных систем

- •22.1.3. Общая характеристика гиперболических РНС

- •22.2. Определение места судна с помощью фазовой РНС средней дальности

- •22.2.1. Фазовый метод радионавигационных определений

- •22.2.2. Принцип работы фазовых РНС

- •22.2.3. Определение места судна по фазовым РНС

- •22.2.4. Оценка точности обсервованного места

- •22.3. Определение места судна с помощью импульсно-фазовых РНС

- •22.3.1. Принцип действия импульсно-фазовой РНС

- •22.3.2. Методы получения обсервованного места судна и оценка его точности

- •Точность определения места

- •22.3.3. Импульсно-фазовая РНС «Лоран-С» (США) и «Чайка» (РФ)

- •Соответствие периода повторения буквенно-цифровому обозначению РНС «Лоран-С»

- •Цепи импульсно-фазовой РНС «Лоран-С» (США) и «Чайка» (РФ)

- •22.3.4. Задачи на определение места судна по гиперболическим РНС

- •Выводы

- •ГЛАВА 23. ГЛОБАЛЬНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ (ГНСС)

- •23.1. Основные закономерности движения ИСЗ и их орбиты

- •23.1.1. Основные закономерности движения ИСЗ

- •Зависимость периода обращения и скорости ИСЗ от высоты его орбиты

- •23.1.2. Орбиты ИСЗ и их особенности

- •23.2. Особенности навигационного использования ИСЗ (НКА)

- •23.3. Способы радионавигационных определений по НКА

- •23.4. Методы определения места судна по НКА

- •А. Дальномерный метод

- •Б. Псевдодальномерный метод

- •В. Разностно-дальномерный метод (доплеровский интегральный)

- •Г. Радиально-скоростной (доплеровский дифференциальный) метод

- •23.5. Структура глобальных навигационных спутниковых систем

- •А. Общие сведения

- •Б. Подсистема навигационных космических аппаратов

- •В. Подсистема контроля и управления

- •Г. Подсистема навигационной аппаратуры потребителей

- •Д. Информация на дисплее судового приемоиндикатора

- •Е. Сравнительная характеристика ГНСС

- •Сравнительные характеристики GPS (США) и ГЛОНАСС (РФ)

- •Ж. Дифференциальная подсистема ГНСС (ДПС ГНСС)

- •Эксплуатационные требования к морской дифференциальной подсистеме

- •ККС Черного моря (из РТСНО адм. № 3001)

- •З. Точность определения места по среднеорбитальной ГНСС

- •Геометрические факторы в СНС ГЛОНАСС

- •Выводы

- •ГЛАВА 24. ВЕРОЯТНЕЙШЕЕ МЕСТО И РАСЧЕТ БЕЗОПАСНОГО ПУТИ СУДНА

- •24.1. Отыскание вероятнейшего места судна и расчет его точности

- •Какому из этих мест отдать предпочтение и взять за исходное место для дальнейшего счисления пути судна?

- •Задачи на расчет вероятнейшего места судна (для МНК № 3207 или № 32106)

- •24.2. Исключение фигуры погрешностей

- •24.2.1. Общие положения

- •24.2.2. Исключение фигуры погрешностей методом биссектрис

- •24.2.3. Отыскание вероятнейшего места в фигуре погрешностей центрографическим методом

- •24.3. Выбор безопасного пути судна с учетом точности его плавания

- •Коэффициент по заданной вероятности

- •24.4. Расчет периодичности определения места судна для обеспечения заданной точности плавания

- •Задачи на расчет допустимого времени плавания по счислению

- •Периодичность определений места судна (мин.) (допустимое время плавания по счислению)

- •24.5. Рекомендации по анализу счисления пути судна

- •Выводы

- •ГЛАВА 25. СИСТЕМА ОГРАЖДЕНИЯ МАМС И МЕЖДУНАРОДНЫЙ СВОД СИГНАЛОВ

- •25.1. Система ограждения «МАМС»

- •ЛАТЕРАЛЬНЫЕ ЗНАКИ

- •КАРДИНАЛЬНЫЕ ЗНАКИ

- •Условные обозначения характера огня в руководствах для плавання и на картах

- •25.2. Международный свод сигналов (ММС)

- •25.2.1. Общие замечания

- •Значение сигналов предаваемых знаками Морзе флажками (руками):

- •25.2.3. Содержание «МСС-65»

- •Правила пользования сводом (с. 13÷31)

- •Однобуквенные сигналы (с. 35÷41)

- •Общий раздел ММС – 65 (с. 43÷132)

- •Медицинский раздел (с. 133÷167)

- •Приложения (на отдельных вкладных листах)

- •Сигналы о присутствии в районе подводной лодки (в подводном положении)

- •Прием сообщений, касающихся безопасности

- •Указание характера бедствия

- •Сигналы бедствия, предписанные МППСС-72

- •Однобуквенные сигналы, применяемые совместно с цифровыми дополнениями

- •Сигналы, применяемые при всех способах сигнализации

- •Выводы

- •26.1.1. Локсодромия и ее элементы

- •26.1.2. Ортодромия и ее элементы

- •26.2. Основные формулы ортодромии. Способы ее задания

- •26.2.1. Основные формулы ортодромии

- •26.2.2. Способы задания ортодромии

- •26.3. Расчет плавания по локсодромии

- •26.4. Расчет плавания по ортодромии

- •26.4.1. Расчет пройденного по ортодромии расстояния (D)

- •26.4.2. Расчет начального курса плавания по ортодромии (КH)

- •26.4.3. Расчет конечного курса плавания по ортодромии (КK)

- •26.4.4. Расчет значений К0 и λ0

- •26.4.5. Расчет координат промежуточных точек ортодромии

- •26.4.6. Задачи на расчет плавания по ДБК

- •Логарифмы чисел (выдержка из табл. 2 «МТ-75» или табл. 5.44 «МТ-2000»)

- •Меридиональные части (выдержка из табл. 26 «МТ-75» или табл. 2.28а «МТ-2000»)

- •Натуральные значения тригонометрических функций (выдержка из табл. 6-а «МТ-75» или 5.42-а «МТ-2000»)

- •Логарифмы тригонометрических функций (выдержка из табл. 5-а «МТ-75»)

- •Выводы

- •ГЛАВА 27. АНГЛИЙСКИЕ МОРСКИЕ КАРТЫ, РУКОВОДСТВА И ПОСОБИЯ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

- •27.1. Английские морские карты

- •27.1.1. Английские навигационные карты

- •27.1.2. Английские справочные и вспомогательные карты

- •Admiralty Charts and Publications 1608 Approaches Chanakkale bogazi (The Dardanelles)/ Small corrections …. «Depths in meters»

- •27.2. Английские руководства и пособия для плавания

- •Navigational Publications for the professional mariner

- •27.2.1. Английские лоции («Pilots»)

- •«Admiralty List of Lights and For Signals»

- •Содержание каждого тома

- •Выводы

- •ГЛАВА 28. СУДОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ КАРТ, РУКОВОДСТВ И ПОСОБИЙ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

- •28.1. Судовая коллекция карт, руководств и пособий для плавания (СККРиПДП)

- •28.1.1. Комплектование СККРиПДП

- •28.1.2. Хранение, учет, передача и списание карт, руководств и пособий для плавания на судне

- •28.1.3. Каталоги карт и книг

- •28.2. Поддержание карт, руководств и пособий для плавания на уровне современности

- •28.2.1. Общие положения

- •28.2.2. Печатные корректурные документы

- •28.2.3. Навигационные предупреждения, передаваемые по радио

- •28.2.4. Корректурные документы и их хранение на судне

- •28.2.5. Корректура карт, руководств и пособий для плавания на судне

- •Выводы

- •ГЛАВА 29. ПОДГОТОВКА ШТУРМАНСКОЙ ЧАСТИ К РЕЙСУ

- •29.1. Рейсовое задание

- •29.2. Подбор карт, руководств и пособий для плавания на переход

- •А. Карты

- •Б. Руководства и пособия для плавания

- •Классификация руководств и пособий для плавания

- •29.3. Изучение района плавания

- •29.4. Предварительная прокладка пути судна

- •Таблица плавання

- •29.5. Подъем карт и окончательная проработка плана перехода

- •29.5.1. Подъем карт

- •29.5.2. Окончательная проработка плана перехода

- •29.6. Штурманская справка на переход

- •Выводы

- •ГЛАВА 30. ОРГАНИЗАЦИЯ ВАХТЫ НА МОСТИКЕ

- •30.1. Общие принципы организации вахты

- •30.2. Заступление на вахту и ее несение при стоянке судна

- •30.2.1. Обязанности ВПК при стоянке судна в порту

- •30.2.2. Обязанности ВПК при стоянке судна на якоре

- •30.3. Подготовка судна к выходу в море

- •30.4. Прием-сдача ходовой вахты

- •30.5. Наблюдение и вахта на мостике

- •30.6. Определение поправок ТСН

- •30.7. Характерные недостатки технических средств и способов навигации

- •Выводы

- •31.2. Счисление пути судна

- •Условные обозначения для счислимых и обсервованных мест

- •31.3. Определение места судна

- •31.4. Стандарты точности судовождения

- •Международные стандарты точности судовождения

- •Коэффициенты для расчета радиальной погрешности заданной вероятности (для отношения полуосей эллипса погрешностей в/а = 1,0)

- •Международные стандарты точности судовождения

- •Отечественные нормативы точности судовождения

- •31.5. Оценка точности места судна

- •Среднеквадратические погрешности (mU) основных навигационных параметров (из таблицы 4.3. «МТ-2000»)

- •Расчет точности места судна

- •31.6. Маневренные характеристики судна. Лоцманская карточка

- •Лоцманская карточка (из приложения 6 «РШСУ-98»)

- •Характеристика рулевого устройства

- •Проверка наличия на борту и готовности

- •Прочая информация

- •31.7. Правила ведения судового журнала

- •1. Общие положения.

- •2. Порядок заполнения судового журнала.

- •Выводы

- •ГЛАВА 32. НАВИГАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАВАНИЯ В СТЕСНЕННЫХ ВОДАХ

- •32.1. Общая характеристика условий плавания в стесненных водах

- •32.1.1. Основные особенности условий плавания в стесненных водах

- •32.1.2. Безопасная скорость судна

- •Правило 6 «МППСС-72». Безопасная скорость

- •32.2. Подготовка к плаванию в стесненных условиях

- •32.2.1. Навигационные особенности плавания в стесненных условиях

- •Навигационными особенностями плавания в стесненных условиях являются:

- •Специальными мерами, обеспечивающими навигационную безопасность в стесненных водах, являются:

- •32.2.3. Расчет и планирование поворота. Контроль глубин

- •32.2.4. Подготовка к плаванию в стесненных водах

- •Проверочный лист подготовки судна к плаванию в стесненных условиях

- •32.3. Обеспечение навигационной безопасности при плавании в стесненных водах

- •32.3.1. Допустимое расстояние до навигационных опасностей, расположенных по одному борту

- •32.3.2. Допустимое относительное отклонение от оси полосы одностороннего движения

- •32.3.3. Допустимые радиальные СКП места при плавании среди навигационных опасностей

- •32.3.4. Допустимые радиальные СКП места при плавании вблизи навигационных опасностей, расположенных по одному борту

- •32.3.5. Допустимые СКП места по перпендикуляру к оси полосы одностороннего движения

- •32.4. Обязанности судоводителя при плавании в стесненных условиях

- •32.4.1. Обязанности ВПК при плавании судна в стесненных водах

- •32.4.2. Особенности плавания судна по СРД

- •Правило 10 «МППСС-72». Плавание по системам разделения движения

- •32.4.3. Действия ВПК при выходе судна из полосы движения СРД

- •Выводы

- •ГЛАВА 33. НАВИГАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАВАНИЯ СУДНА В ОТКРЫТОМ МОРЕ

- •33.1. Навигационное обеспечение плавания

- •33.1.1. Плавание по наивыгоднейшим путям

- •33.1.2. Оптимальная скорость судна

- •33.1.3. Контроль за местом судна

- •33.2. Судовождение в высоких широтах

- •33.2.1. Навигационные условия плавания

- •33.2.2. Счисление координат судна

- •33.2.3. Особенности определения места судна

- •33.3. Особенности судовождения при плавании в шторм

- •33.3.1. Оценка ветроволновых потерь скорости судна

- •33.3.2. Уклонение от штормовых зон

- •33.3.4. Обязанности судоводителей:

- •Выводы

- •ГЛАВА 34. НАВИГАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАВАНИЯ СУДНА НА МОРЯХ С ПРИЛИВАМИ

- •34.1. Физическая сущность явления приливов и отливов

- •34.2. Основные элементы прилива

- •34.3. Неравенства приливов

- •Суточные (тропические) неравенства

- •Полумесячные (фазовые) неравенства

- •Характеристика прилива по возрасту Луны

- •Параллактические (месячные) неравенства

- •34.4. Таблицы приливов

- •Приливы в основных пунктах (выдержка)

- •Поправки для дополнительных пунктов

- •Поправки высот уровня моря на атмосферное давление

- •34.5. Решение задач с использованием Таблиц приливов

- •Условия индивидуальных задач

- •Задача 2.

- •34.6. График прилива

- •34.7. Предвычисление приливов по гармоническим постоянным

- •34.8. Сведения о приливо-отливных явлениях, помещаемых на картах

- •Негармонические постоянные

- •34.9. Атласы приливо-отливных явлений

- •34.10. Судовождение в морях с приливами

- •Выводы

- •35.1. Подготовка судна к подходу к берегу

- •35.2. Подход судна к берегу с моря

- •35.3. Навигационное обеспечение плавания судна при подходе к побережью

- •35.3.1. Варианты подхода судна к побережью

- •35.3.2. Выбор курсов подхода

- •35.3.3. Опознавание ориентиров

- •35.4. Навигационное обеспечение прибрежного плавания

- •Выводы

- •36.2. Особенности навигационных условий в шхерах

- •36.3. Особенности судовождения в узкостях

- •36.4. Ограждающие и опасные изолинии

- •36.5. Сетки изолиний

- •Выводы

- •37.2. Признаки приближения судна ко льдам, к разводьям и чистой воде

- •37.3 Особенности навигационных условий плавания во льдах

- •37.4 Способы определения скорости хода судна при плавании во льдах

- •37.5. Определение дрейфа судна в сплоченных льдах

- •37.6. Особенности счисления пути судна при плавании во льдах

- •37.7. Действия судоводителей при плавании во льдах

- •Выводы

- •ГЛАВА 38. ОСОБЕННОСТИ СУДОВОЖДЕНИЯ ПО ВВП. ПОСТАНОВКА СУДА НА ЯКОРЬ

- •38.1. Особенности судовождения при плавании по ВВП

- •38.1.1. Основные понятия, определения и термины

- •38.1.2. Особенности навигационных условий ВВП

- •38.1.3. Судоходная обстановка и сигнализация

- •38.1.4. Организация и обеспечение судоходства по ВВП

- •38.1.5. Навигационные пособия

- •38.1.6. Особенности судовождения при плавании по ВВП

- •38.2.Постановка суда на якорь

- •Выводы

- •СИСТЕМА МАМС – РЕГИОН А

- •ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ВЕДЕНИИ СУДОВОГО ЖУРНАЛА И РЕШЕНИИ ЗАДАЧ СУДОВОЖДЕНИЯ

- •ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЕ СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ТЕКСТЕ

- •ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ

• рекомендованные пути в |

2% от S до берега, |

|

|

|

расстоянии свыше 25 миль от |

1÷2 ч |

5,0-10,0 |

||

берега |

но не более 2 миль |

|||

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

2% от расстояния до |

|

|

|

Зона открытого моря |

опасности, но не |

2÷4 ч |

10,0-15,0 |

|

|

более 2 миль |

|

|

Примечание:

Приведенные в таблице нормативы ИНО-89 соответствуют резолюции Международной морской организации (ИМО) А529(13) от 17 ноября 1983 г.

В таблице даны допустимые радиальные СКП определения места судна и частоты определений места судна, а также допустимое время измерения и обработки навигационных параметров, исходя из навигационно-гидрографических особенностей зоны, в которой проходят пути движения судов.

Нормативы точности судовождения ИНО-89 разбиты по зонам плавания:

1.Зона стесненного плавания – включает в себя каналы, узкости, шхеры, акватории портов и гаваней с подходами к ним, а также устьевые участи судоходных рек. Плавание в зоне осуществляется, как правило, по строго определенным направлениям, обеспечивающим безопасный путь движения. Условия плавания в зоне отличаются ограниченной свободой маневра и требуют повышенного контроля за местоположением судна. На особо сложных участках зоны устанавливаются системы и посты УДС, применяется лоцманская проводка судов.

2.Прибрежная зона – часть моря, лежащая вдоль материкового берега, берегов архипелагов и

отдельных островов, в которой возможно зрительное и радиолокационное наблюдение береговых ориентиров. Ширина прибрежной зоны принимается 30-50 миль. Плавание в зоне осуществляется в основном по рекомендованным путям или по фарватерам и только в отдельных районах допускается свободное плавание.

3. Зона открытого моря – водное пространство океанов и морей, лежащее в основном за пределами зрительной и радиолокационной наблюдаемости береговых ориентиров. Плавание в зоне открытого моря свободное или по объявленным рекомендованным путям.

Независимо от зон, установленные пути и СРДС показываются на МНК, а полные данные о них приводятся в соответствующих руководствах для плавания и публикуются в ИМ.

Задача. Определить требования и точности судовождения при плавании по каналу шириной Ш =

120м.

Решение:

1)Согласно табл. 31.4 для узких каналов и фарватеров допустимая радиальная СКП определения места

МД ≤ 0,15•Ш, поэтому для Ш = 120 м. МД ≤ 0,15•120 = 18 м, обсервации должны выполнятся через каждые 1÷5 мин., допустимое время измерения и обработки навигационных параметров 0, 5÷1,0 мин.

2)Допустимая радиальная предельная погрешность места судна для вероятности Р = 0,95 RД ≈ 1,73•МД

(табл. 31.2), поэтому RД ≤ 31-32 м.

31.5. Оценка точности места судна

Безопасность плавания судна по заданному маршруту может обеспечиваться обсервациями только

при условии учета их точности и частоты.

Точность определения места зависит от погрешностей измерений навигационного параметра и расположения судна относительно ориентиров.

Для оценки точности места судна традиционно применяется радиальная (круговая) СКП места (см.

гл. 18).

В соответствии со «Стандартами точности судовождения» предельная (Р = 0,95) погрешность в определении места судна не должна превышать 4% от дистанции (расстояния) до ближайшей навигационной опасности.

Погрешность определения текущего места (МСЧ) складывается из погрешности исходной (последней, принятой к счислению) обсервации (МО) и погрешности счисления за время плавания после обсервации (МСt).

Радиальная (круговая) СКП текущего места судна составляет:

•1)→ при определениях места по 3 -м ГКП или РЛП и D Р, ГКП и D Р, РНС «Декка», «Марс-75», «Лоран-С» и «Чайка» с фиксацией фазы в приемоиндикаторах (ПИ) при средних условиях измерений каждым способом 0,1÷0,3 мили, при худших условиях – 0,2÷0,5 мили;

•2) → при определениях места по радиопеленгам, высотам светил – 1÷3 мили.

При использовании ПИ СНС в океанах и открытых морях погрешность обсервации составляет 0,3÷0,8 мили, а погрешность счислимого места – 0,8÷1,2 мили при средних интервалах между обсервациями ~ 1 час. При увеличении интервалов между обсервациями до 2 часов погрешность счислимого места достигает 1,5÷3,0 мили.

Погрешность счислимого места, за редкими исключениями, обычно не превышает:

1.→ 10% от пройденного расстояния при плавании по счислению до 3 часов (S = 30 миль, МСt ~

3,0 мили);

2.→ 8% – при плавании по счислению от 3 до 10 часов (S = 50 миль, МСt ~ 4,0 мили);

3.→ 6% – при плавании по счислению от 10 до 18 часов (S = 100 миль, МСt ~ 6,0 миль).

При плавании в районе со стесненными условиями, при выборе безопасной скорости и при расхождении с другими судами учитываются маневренные характеристики судна. Способ их учета (глазомерный, графический и т.д.) определяется в зависимости от обстановки.

В штормовых и ледовых условиях, в мелководных районах табличные значения маневренных характеристик судна заметно отличаются от фактических. Поэтому необходимо накапливать и учитывать опыт плавания в таких условиях.

Примечание:

•1) Значения СКП навигационных параметров – см. табл. 31.5.

•2) Формулы для расчета точности места судна – см. табл. 31.6.

•3) Значения радиальной (круговой) СКП счисления (МСt) по значениям коэффициента точности счисления (КС) и времени плавания по счислению (tЧАС) – см. табл. 31.7.

•4) Значения радиальной (круговой) СКП счислимого места судна (МСЧ ) по значениям МО и МСt – см. табл. 31.8

•5)Значения допустимых расстояний сближения с навигационными опасностями по значениям МСМ и РЗАД – см. табл. 31.9.

Среднеквадратические погрешности (mU) основных навигационных параметров (из таблицы 4.3. «МТ-2000»)

|

|

|

Таблица 31.5 |

|

№ п/п |

|

Навигационный параметр |

СКП НП (mU) |

|

|

|

|

||

|

Компасный пеленг по гирокомпасу (через ПГК-2): |

|

||

1 |

• благоприятные условия и φ<60° |

|

||

• |

благоприятные условия и φ<60° |

0,4°÷0,7° |

||

|

||||

|

• |

неблагоприятные условия |

0,6°÷0,9° |

|

|

|

|

1,1°÷1,7° |

|

2 |

Компасный пеленг по гирокурсоуказателю |

0,8°÷1,1° |

||

|

Компасный пеленг по магнитному компасу: |

|

||

3 |

• |

благоприятные условия |

0,7°÷1,2° |

|

|

• |

неблагоприятные условия |

1,0°÷2,0° |

|

|

|

|

|

|

|

Радиолокационный пеленг (НРЛС): |

|

|

||

4 |

• |

механический визир |

0,9°÷2,3° |

||

|

• |

электронный визир |

0,6°÷1,7° |

||

|

|

|

|

||

|

Радиопеленг (АРП) при благоприятных условиях: |

|

|

||

5 |

• |

день |

0,9°÷2,2° |

||

|

• |

ночь |

1,1°÷6,0° |

||

|

|

|

|

||

|

Дистанция (D) по НРЛС, ручные измерения: |

|

|

||

6 |

• |

шкала 4–5 миль |

0,005 D |

||

• |

шкала 15–16 миль |

0,006 D |

|||

|

|||||

|

• |

шкала 30 миль |

0,006-0,012 D |

||

|

|

|

|

||

|

Дистанция (D) по НРЛС, автоматические измерения: |

|

|

||

7 |

• |

дистанция 5 миль |

20 м |

||

• |

дистанция 10 миль |

40 м |

|||

|

|||||

|

• |

дистанция 20 миль |

80 м |

||

|

|

|

|

||

|

Импульсно-фазовая РНС («Лоран-С», «РСДН-3», «РСДН-4»): |

|

|

||

|

• поверхностные сигналы над морем |

0,8 |

мкс. |

||

8 |

• |

поверхностные сигналы над сушей и морем |

1,7 |

мкс. |

|

|

• |

пространственные сигналы днем |

1,0 |

мкс. |

|

|

• |

пространственные сигналы ночью |

1,5 |

мкс. |

|

|

|

|

|

||

|

Импульсно-фазовая РНС («Марс-75»): |

|

|

||

9 |

• |

лето |

0,3 |

мкс. |

|

|

• |

зима |

0,35 мкс. |

||

|

|

|

|

||

|

Импульсно-фазовая РНС («Брас», «РС-10»): |

|

|

||

10 |

• |

ПИ «ГАЛС» |

0,1 |

мкс. |

|

|

• |

ПИ «РС-1» |

0,09 мкс. |

||

|

|

|

|

||

|

Фазовая РНС «Декка» (ПИ «Пирс») |

|

|

||

11 |

• |

день |

0,10-0,12 ф.ц. |

||

|

• |

ночь |

0,20 ф.ц. |

||

|

|

|

|||

12 |

Горизонтальный угол α=OC+i+S измеренный СНО |

1,1' ÷2,1' |

|||

13 |

Вертикальный угол β=OC+i+S измеренный СНО |

0,5' |

÷1,1' |

||

|

Исправленный вертикальный угол при основании ориентира, скрытом |

|

|

||

|

под горизонтом: |

|

|

||

14 |

• |

при измерении наклонения видимого горизонта наклономером |

0,5' |

÷1,1' |

|

|

|||||

|

• при выборке наклонения видимого горизонта из таблиц … |

0,6' |

÷1,4' |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

Высота светила, измеренная СНО (ОС + i + S) |

|

|

|

|

||

15 |

|

• |

Солнца, Луны |

|

|

0,4' |

÷0,8' |

|

|

|

• |

звезд, навигационных планет |

|

|

0,6' |

÷1,2' |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

16 |

|

Исправленная высота светила при измерении наклонения видимого |

|

0,4' |

÷0,8' |

|||

|

горизонта наклономером |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

Исправленная высота светила при выборке наклонения видимого |

|

|

|

|||

|

|

горизонта из таблиц: |

|

|

|

|

||

17 |

|

• |

в низких и умеренных широтах |

|

|

0,6' |

÷1,6' |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

• |

в высоких широтах |

|

|

1,0' |

÷2,6' |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Среднеорбитальные СНС: |

|

|

|

|

||

18 |

|

• |

стандартный режим: «ГЛОНАСС» (РФ) |

|

|

20–35 м |

||

|

|

|

«НАВСТАР» (GPS) США |

|

|

36 м |

||

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

• |

дифференциальный режим |

|

|

3–5 м |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

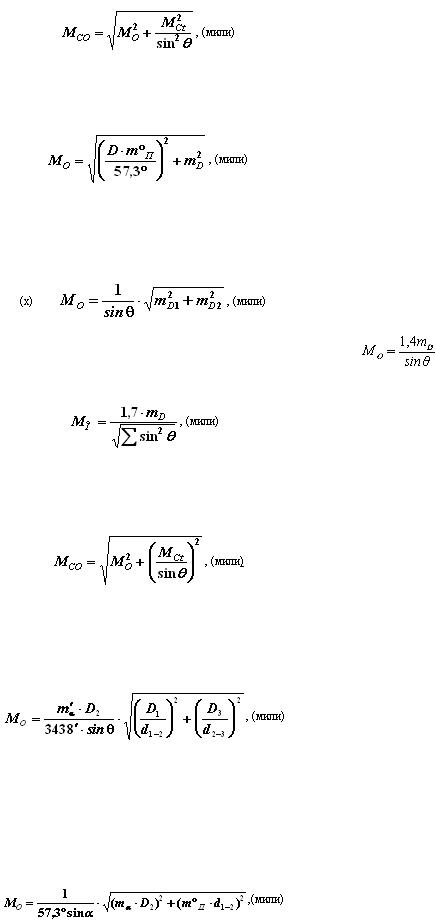

Расчет точности места судна |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 31.6. |

|

Характеристика места |

Формула для расчета радиальной (круговой) |

|

|

|

|

|||

средней квадратической погрешности места |

|

Примечание |

||||||

|

судна |

|

|

|||||

|

|

судна |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

2 |

|

3 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

МО – СКП последней, |

||

Счислимое место |

|

|

принятой к счислению |

|||||

|

|

обсервации (мили); |

||||||

|

судна |

|

|

|

||||

|

|

|

|

МСt – СКП счисления |

||||

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

(мили). |

|

|

|

|

|

|

КС – коэффициент точности |

|||

|

|

|

|

|

счисления в данном районе, |

|||

СКП счисления пути |

|

|

рассчитываемый по |

|||||

|

судна |

|

|

|

невязкам в счислении; |

|||

|

|

|

|

|

|

t – время плавания по |

||

|

|

|

|

|

|

счислению, (ч). |

||

|

|

|

|

|

|

moП– CКП измерения |

||

|

|

|

|

|

|

пеленга (град.); |

||

Обсервованное по |

|

θ – разность пеленгов на |

||||||

двум пеленгам на два |

|

|

ориентиры (≤ 90°); |

|||||

ориентира место судна |

|

|

D1 , D2 – расстояния от |

|||||

(2П, 2РЛП, 2РП) |

|

обсерво-ванного места до 1- |

||||||

|

|

|

|

|

|

го (D1 ) и 2-го (D2 ) |

||

|

|

|

|

|

|

ориентира, (мили). |

||

|

|

|

|

|

|

moП– CКП измерения |

||

|

|

|

|

|

|

пеленга (град.); |

||

|

|

|

|

|

D1,2,3 – расстояние в милях |

|||

Обсервованное место |

|

до 1-го (D1), 2-го (D2) и 3-го |

||||||

|

|

(D3) ориентира (мили); |

||||||

по пеленгам на три |

|

|

||||||

|

|

α, β – углы между |

||||||

ориентира (3П) |

|

|

||||||

|

пеленгами на ориентиры |

|||||||

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

(град.); |

|

|

|

|

|

|

МО2 – СКП обсервации по |

|||

|

|

|

|

|

|

двум пеленгам (мили). |

||

|

|

МО – СКП в определении |

|

|

места по 2-м пеленгам |

|

|

(мили); |

«Крюйс-пеленг» |

|

МСt – СКП в счислении за |

|

|

время между П1 и П2 |

|

|

(мили); θ – разность |

|

|

пеленгов (град.). |

|

|

moП – СКП измерения |

Обсервованное место |

|

пеленга (град.); |

|

mD – СКП измерения |

|

по пеленгу и |

|

|

|

расстояния до ориентира |

|

расстоянию до одного |

|

|

|

(мили); |

|

ориентира (П и DР) |

|

|

|

D – расстояние до ориентира |

|

|

|

|

|

|

(мили). |

|

|

θ – угол между |

|

|

направлениями на |

Обсервованное место |

|

ориентиры (град.); |

|

mD1,2 – СКП измерения |

|

по расстояниям до |

|

|

|

расстояний (мили); |

|

двух ориентиров (2D) |

|

|

|

При mD1 = mD2 = mD – |

|

|

|

|

|

|

(мили). |

|

|

mD – СКП измерения |

Обсервованное место |

|

расстояния до ориентира, |

|

(мили); |

|

по расстояниям до |

|

|

|

θ – угол между |

|

трех ориентиров (3D) |

|

|

|

направлениями на |

|

|

|

|

|

|

ориентиры (град.) |

|

|

МО – СКП определения |

|

|

места по расстояниям до |

|

|

двух ориентиров (мили) (х); |

«Крюйс-расстояние» |

|

МСt – СКП счисления за |

|

время между D1 и D2 (+); |

|

|

|

|

|

|

θ – угол между ЛП1 и ЛП2 в |

|

|

точке пересечения D1 и D2 |

|

|

(град.) |

|

|

D1,2,3 – расстояния от |

Обсервованное место |

|

обсервованного места до 1, 2 |

|

и 3 ориентира (мили); |

|

по двум |

|

m'α– СКП измерения углов |

горизонтальным углам |

|

(угл.мин); |

трех ориентиров (2 |

|

d1-2, d2-3 – расстояния |

) |

|

между ориентирами, (мили); |

|

θ – угол пересечения линий |

|

|

|

положения (град.) |

|

|

a – измеренный |

|

|

горизонтальный угол (град.); |

Обсервованное место |

|

ma – СКП измерения угла |

по горизонтальному |

|

(угл. мин.); |

углу между |

|

moП – СКП измерения |

ориентирами и |

|

пеленга (град.); |

пеленгу на один из |

|

D2 – расстояние до |

них (другой закрыт |

|

ориентира закрытого для |

для взятия на него П°) |

|

пеленгования (мили); |

|

|

d1-2 – расстояние между |

|

|

ориентирами, (мили) |

|

|

ma – СКП измерения |

Обсервованное место |

|

горизон-тального угла (угл. |

|

мин.); |

|

по горизонтальному |

|

|

|

mD – СКП измерения |

|

углу между двумя ор- |

|

|

|

расстояния, (мили); |

|

ми и расстоянию до |

|

|

|

D1, D2 – расстояние до |

|

одного из них (при |

|

|

|

ориентиров, (мили); |

|

сомнении в К) |

|

|

|

d – расстояние между |

|

|

|

|

|

|

ориентирами, (мили) |

|

|

mh – СКП измерения высоты |

|

|

светила (угл. мин.); |

Обсервованное место |

|

moП – СКП измерения |

по пеленгу на |

|

пеленга на ориентир (град.); |

ориентир и высоте |

|

D – расстояние до |

светила (П и h) |

|

ориентира, (мили); |

|

|

θ – угол пересечения линий |

|

|

положения (град.) |

|

|

mЗН – СКП в определении |

|

|

Орт.П (знаков); |

|

|

mU – СКП измерения |

|

|

радионавигационного |

Обсервованное место |

|

параметра (мкс., ф.ц); |

по секторным |

|

– разность оцифровки |

РМКАМ или РНС с |

|

соседних гипербол, между |

использованием |

|

которыми находится |

радионавигационных |

|

обсервованное место (зн., |

карт |

|

мкс, ф.ц); |

|

|

L – расстояние в милях |

|

|

между этими гиперболами у |

|

|

обсервованного места |

|

|

(кратчайшее), мили |

|

|

mr – CКП определения |

|

|

расстояния до НИСЗ; |

|

|

hСР – средняя угловая |

Обсервованное место |

|

высота НИСЗ; |

по спутниковой РНС |

|

ΔA – разность азимутов |

(ЗНИСЗ) |

|

между парами НИСЗ; |

|

|

Г – геометрический фактор |

|

|

|

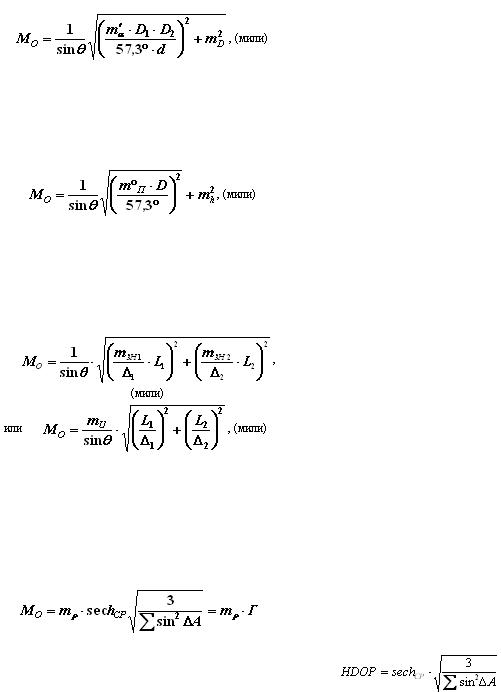

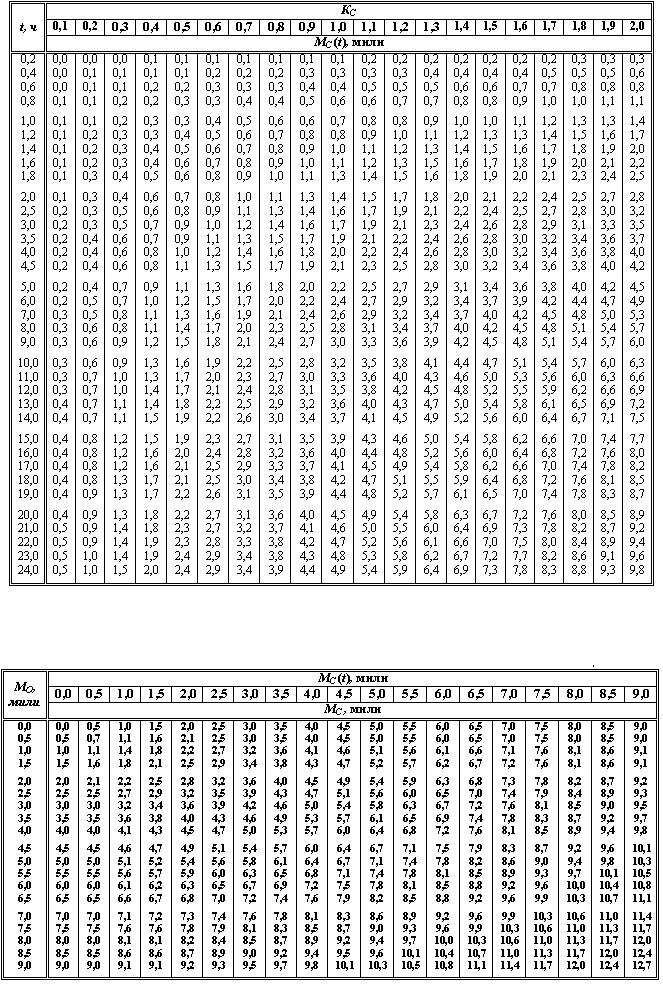

Радиальная средняя квадратическая погрешность счисления (таблица 4.9а «МТ-2000»)

Таблица 31.7.

Радиальная средняя квадратическая погрешность счислимого места судна (таблица 4.9б «МТ-2000»)

Таблица 31.8