- •300 Лучших учебников для высшей школы

- •Раздел 1. Специальная психология как наука 12

- •Раздел 2. Атипии психического развития 132

- •Раздел 3. Система психологического изучения детей

- •Раздел 4. Комплексный подход к организации помощи

- •Раздел 1

- •1.1. Определение специальной психологии

- •1.2. Цели и задачи спеииальной психологии

- •Теоретическое пространство

- •Практическое пространство

- •1.3. Место специальной психологии в системе научного знания

- •1 .3.1. Специальная психология и другие разделы психологии

- •1.3.2. Междисциплинарные связи специальной психологии

- •1.3.2.1. Специальная психология и дефектология

- •1.3.2.2. Специальная психология и другие науки

- •1.4. Современное научное пространство и смысловые доминанты специальной психологии

- •1 .5. Категориально-понятийный аппарат специальной психологии

- •Раздел 1. Спеииальная психология как наука

- •1.6. Методология специальной психологии

- •1.6.1. Концептуальные источники специальной психологии

- •1.6.1.1. Психологическая теория деятельности

- •1.6.1.2. Теория п. Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных действий

- •1.6.1.3. Идеи л. С. Выготского о зоне ближайшего развития ребенка

- •1.6.1.4. Теория а. Р. Лурия о мозговой организации высших психических функций

- •1.6.1.5. Теория социализации и социального влияния

- •1.6.2. Принципы специальной психологии

- •1.6.3. Обшая характеристика методов специальной психологии

- •1.6.3.1. Методы исследования Методы сбора информации

- •Раздел 1. Специальная психология как наука

- •1.6.3.2. Методы профилактики

- •Раздел 1. Специальная психология как наука

- •1 .6.3.3. Методы воздействия

- •1.7. Теоретическое и практическое значение специальной психологии

- •Раздел 1. Специальная психология как наука

- •Раздел 1. Специальная психология как наука Вопросы и задания к разделу 1 131

- •Раздел 2

- •2.1. Распространенность атипий развития в популяции

- •2.2. Роль биологической и социальной детерминации в генезе нарушений развития

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •2.3. Генез нарушений развития и мозговые системы

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •2.4. Классификаиия атипии развития

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •2 .5. Обшие и специфические закономерности атипичного развития

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •2.6. Проблемы интеллекта и речи

- •2.6.1. Теории интеллекта в психологии и их влияние на формирование представлений о нарушениях психического развития

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •2.6.2. Процесс мыслительной деятельности и ее структурные компоненты

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •2 .6.3. Нарушения процесса мыслительной деятельности у летей

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •2.6.4. Особенности онтогенеза мышления при атипиях развития

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •2 .6.5. Взаимосвязь развития речи и других психических функций при отклонениях развития

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •2.7. Социально-психологические проблемы специальной психологии

- •2.7.1. Психологическая информация о проблемном ребенке

- •2.7.2. Психологическая реальность ребенка с проблемами в развитии

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •2.7.3. Социализация летей с отклонениями развития

- •Раздел 3

- •3 .1. Организация изучения детей

- •3.1.1. Психологическое изучение как часть комплексного обследования ребенка

- •3.1.2. Структура психологического изучения ребенка

- •Раздел 3. Система психологического изучения детей

- •3.2. Этапы экспериментальной деятельности психолога и параметры оценки результатов изучения ребенка

- •3.3. Направления анализа анамнестических сведений и результатов наблюдений

- •3.4. Исследование высших психических функций

- •3.4.1. Методика исследования мышления

- •3.4.1.1. Описание системы заданий

- •3.4.1.2. Система оценки и интерпретация результатов

- •Раздел 3. Система психологического изучения детей

- •3.4.2. Методика исследования речи 3.4.2.1. Описание системы заданий

- •Раздел 3. Система психологического изучения детей

- •3.4.2.2. Система опенки выполнения и интерпретация результатов

- •Раздел 3. Система психологического изучения детей

- •3.5. Рекомендации к составлению психологического заключения по материалам изучения мышления и речи детей

- •Раздел 4

- •4.1. Российская система помощи детям с нарушениями развития

- •Раздел 4. Комплексный подход к организации помоши детям

- •Раздел 4. Комплексный подход к организации помоши детям

- •4 .2. Концепция развития комплекса параллельных служб в системе образования

- •4.2.1. Модель организации и принципы развития комплекса территориальных параллельных служб

- •4.2.2. Характеристика модулей комплекса параллельных служб

- •Раздел 4. Комплексный подход к организации помоши детям

- •4.2.2.1. Модуль комплексной медико-психолого-педагогической диагностики и консультации

- •4.2.2.2. Медицинский модуль

- •4.2.2.3. Психологический модуль

- •4.2.2.4. Социально-педагогический модуль

- •4.2.2.5. Коррекиионно-педагогический модуль

- •Раздел 4. Комплексный подход к организации помоши детям

- •Раздел 1 — система методик для определения степени готовности ребенка к обучению в школе (№ 1-5).

- •Раздел 2 — система методик для анализа успешности обучения ребенка и выявления причин его затруднений (№ 6-14, 3-5).

- •Анамнез

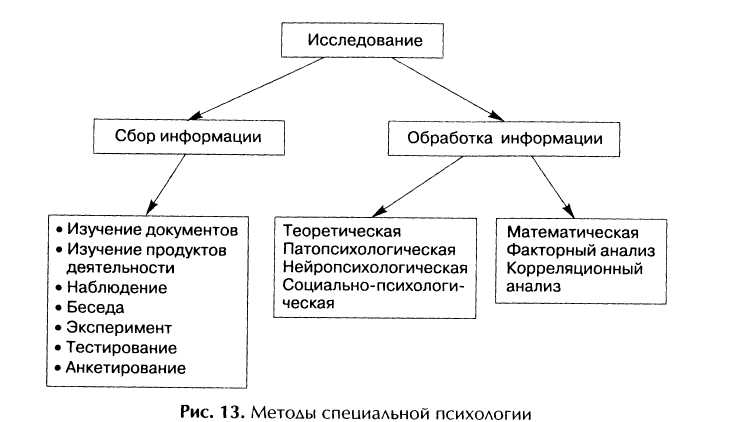

1.6.3. Обшая характеристика методов специальной психологии

Методы специальной психологии можно подразделить на три большие группы: методы исследования, методы профилактики и методы воздействия. В свою очередь, методы исследования (см. рис, 13) слагаются из методов сбора информации и методов ее обработки.

Методы специальной психологии во многом совпадают с аналогичными методами возрастной психологии, изучающей нормальное развитие. Но они имеют и свою специфику Здесь мы остановимся лишь на общей характеристике этих методов.

1.6.3.1. Методы исследования Методы сбора информации

Методы сбора информации обеспечивают предварительное знакомство с ребенком, выделение проблемы и ориентировочные данные для диагностики его развития. К таким методам относятся:

изучение документации на ребенка (анамнез, педагогическая ха рактеристика);

изучение продуктов его деятельности (рисунков, поделок, учеб ных работ);

наблюдение за ребенком;

беседа с ним, его родителями и учителями;

эксперимент (констатирующий и формирующий);

тесты.

Выбор метода обусловливает и способы обработки полученных результатов.

Изучение документов имеет большое значение, так как в них содержатся анамнестические сведения о ребенке. Специалисты разного профиля получают таким путем информацию об истоках нарушения развития и его динамике. Анализируются медицинские заключения о развитии ребенка, состоянии его здоровья, функционировании органов и систем, которые могут быть ответственны за нарушение психического развития в конкретном случае. Изучение характеристики

р ебенка педагогами важно для составления мнения о том, насколько ребенок умеет воспользоваться помощью взрослых, и о темпах его развития при обучении.

Изучение продуктов деятельности детей (творческих работ) и успеваемости по разным предметам дает представление об актуальном уровне их развития. Это субъективно-объективный метод. Объективность проявляется при оценке развития моторных и сенсорных навыков, скорости усвоения учебного материала. Субъективность имеет место при интерпретации рисунков и других творческих работ, отражающих отношение ребенка к действительности и его проблемы.

Для повышения объективности оценки деятельности детей необходимо учитывать:

психологические механизмы получения результата;

навыки, развитие которых предполагает обучение;

типичные затруднения в усвоении школьных знаний разными группами учащихся.

Метод наблюдения позволяет зафиксировать спонтанную деятельность ребенка, его естественные психические проявления. Научное наблюдение отличается тем, что сбор сведений определяется задачей исследования и направлен на установление закономерности в изучаемых явлениях.

1.6. Методология спеииальной психологии 105

Р езультативное наблюдение возможно только при четком его планировании в сочетании с гибкостью исследовательского подхода, диктуемой самим ходом событий.

Как заметил П. П. Блонский: «Чтобы не разбрасываться в наших наблюдениях, мы должны заранее составить предварительный план их ...хотя бы в общих чертах, наметить, что мы будем наблюдать, и на какие стороны нам следует обратить особое внимание. Конечно, этот план будет только предварительным, и самый ход наблюдений подскажет нам, как изменить этот план. Плох тот полководец, который в бою упорно держится заранее намеченного плана, но еще хуже тот, кто идет без всякого плана» (Блонский П. П., 1961, с. 45).

В проиессе наблюдения важно уметь разграничивать сами факты, отношение к ним, осмысление фактов и их последствий.

В ажнейшая задача наблюдения — регистрация фактов и объективное их описание. Главной проблемой в применении метода наблюдения является выделение его объектов (что и как наблюдать) и обеспечение такой фиксации результатов наблюдения, чтобы при «прочтении» протокол наблюдения был понятен всем профессионалам — участникам процесса взаимодействия с проблемным ребенком.

Вопрос о единицах наблюдения обсуждается в различных областях психологии. В специальной психологии он должен решаться для каждого конкретного случая в зависимости от предмета исследования. Наиболее продуктивным в аспекте проблематики специальной психологии является активное наблюдение, представляющее собор! модификацию психолого-педагогического эксперимента, разработанного А. Ф. Лазурским (1918). Этот вид наблюдения предполагает целенаправленное изучение реакций ребенка при выполнении заданий, относящихся к тем видам деятельности, которые непосредственно связаны с развитием и обучением.

Ценность данного метода состоит в том, что исследователь в течение относительно короткого промежутка времени может изучить особенности и возможности развития ребенка, создавая специальные условия для этого. Результаты подобного наблюдения позволяют обосновать целенаправленную программу обучения ребенка, определить зону ближайшего развития и его темп. Метод наблюдения особенно актуален для изучения игровой деятельности, общения и работоспособности ребенка.