- •300 Лучших учебников для высшей школы

- •Раздел 1. Специальная психология как наука 12

- •Раздел 2. Атипии психического развития 132

- •Раздел 3. Система психологического изучения детей

- •Раздел 4. Комплексный подход к организации помощи

- •Раздел 1

- •1.1. Определение специальной психологии

- •1.2. Цели и задачи спеииальной психологии

- •Теоретическое пространство

- •Практическое пространство

- •1.3. Место специальной психологии в системе научного знания

- •1 .3.1. Специальная психология и другие разделы психологии

- •1.3.2. Междисциплинарные связи специальной психологии

- •1.3.2.1. Специальная психология и дефектология

- •1.3.2.2. Специальная психология и другие науки

- •1.4. Современное научное пространство и смысловые доминанты специальной психологии

- •1 .5. Категориально-понятийный аппарат специальной психологии

- •Раздел 1. Спеииальная психология как наука

- •1.6. Методология специальной психологии

- •1.6.1. Концептуальные источники специальной психологии

- •1.6.1.1. Психологическая теория деятельности

- •1.6.1.2. Теория п. Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных действий

- •1.6.1.3. Идеи л. С. Выготского о зоне ближайшего развития ребенка

- •1.6.1.4. Теория а. Р. Лурия о мозговой организации высших психических функций

- •1.6.1.5. Теория социализации и социального влияния

- •1.6.2. Принципы специальной психологии

- •1.6.3. Обшая характеристика методов специальной психологии

- •1.6.3.1. Методы исследования Методы сбора информации

- •Раздел 1. Специальная психология как наука

- •1.6.3.2. Методы профилактики

- •Раздел 1. Специальная психология как наука

- •1 .6.3.3. Методы воздействия

- •1.7. Теоретическое и практическое значение специальной психологии

- •Раздел 1. Специальная психология как наука

- •Раздел 1. Специальная психология как наука Вопросы и задания к разделу 1 131

- •Раздел 2

- •2.1. Распространенность атипий развития в популяции

- •2.2. Роль биологической и социальной детерминации в генезе нарушений развития

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •2.3. Генез нарушений развития и мозговые системы

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •2.4. Классификаиия атипии развития

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •2 .5. Обшие и специфические закономерности атипичного развития

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •2.6. Проблемы интеллекта и речи

- •2.6.1. Теории интеллекта в психологии и их влияние на формирование представлений о нарушениях психического развития

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •2.6.2. Процесс мыслительной деятельности и ее структурные компоненты

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •2 .6.3. Нарушения процесса мыслительной деятельности у летей

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •2.6.4. Особенности онтогенеза мышления при атипиях развития

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •2 .6.5. Взаимосвязь развития речи и других психических функций при отклонениях развития

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •2.7. Социально-психологические проблемы специальной психологии

- •2.7.1. Психологическая информация о проблемном ребенке

- •2.7.2. Психологическая реальность ребенка с проблемами в развитии

- •Раздел 2. Атипии психического развития

- •2.7.3. Социализация летей с отклонениями развития

- •Раздел 3

- •3 .1. Организация изучения детей

- •3.1.1. Психологическое изучение как часть комплексного обследования ребенка

- •3.1.2. Структура психологического изучения ребенка

- •Раздел 3. Система психологического изучения детей

- •3.2. Этапы экспериментальной деятельности психолога и параметры оценки результатов изучения ребенка

- •3.3. Направления анализа анамнестических сведений и результатов наблюдений

- •3.4. Исследование высших психических функций

- •3.4.1. Методика исследования мышления

- •3.4.1.1. Описание системы заданий

- •3.4.1.2. Система оценки и интерпретация результатов

- •Раздел 3. Система психологического изучения детей

- •3.4.2. Методика исследования речи 3.4.2.1. Описание системы заданий

- •Раздел 3. Система психологического изучения детей

- •3.4.2.2. Система опенки выполнения и интерпретация результатов

- •Раздел 3. Система психологического изучения детей

- •3.5. Рекомендации к составлению психологического заключения по материалам изучения мышления и речи детей

- •Раздел 4

- •4.1. Российская система помощи детям с нарушениями развития

- •Раздел 4. Комплексный подход к организации помоши детям

- •Раздел 4. Комплексный подход к организации помоши детям

- •4 .2. Концепция развития комплекса параллельных служб в системе образования

- •4.2.1. Модель организации и принципы развития комплекса территориальных параллельных служб

- •4.2.2. Характеристика модулей комплекса параллельных служб

- •Раздел 4. Комплексный подход к организации помоши детям

- •4.2.2.1. Модуль комплексной медико-психолого-педагогической диагностики и консультации

- •4.2.2.2. Медицинский модуль

- •4.2.2.3. Психологический модуль

- •4.2.2.4. Социально-педагогический модуль

- •4.2.2.5. Коррекиионно-педагогический модуль

- •Раздел 4. Комплексный подход к организации помоши детям

- •Раздел 1 — система методик для определения степени готовности ребенка к обучению в школе (№ 1-5).

- •Раздел 2 — система методик для анализа успешности обучения ребенка и выявления причин его затруднений (№ 6-14, 3-5).

- •Анамнез

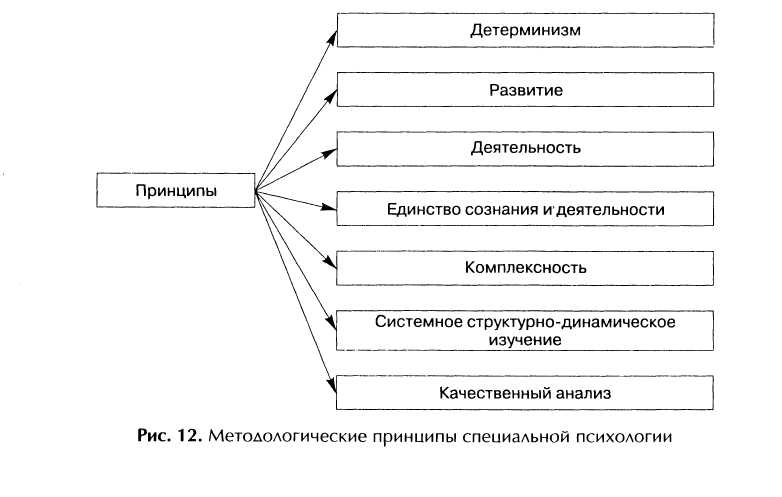

1.6.2. Принципы специальной психологии

Методология специальной психологии базируется на принципах диалектического материализма. Они составляют философскую основу представлений о культурно-исторической обусловленности человеческой психики, формировании психических процессов под влиянием социальных факторов, опосредованном характере этих процессов, ведущей роли речи в их организации.

Принцип детерминизма очень важен для понимания нарушений развития. Ядром детерминизма служит положение о существовании причинности, т. е. такой связи явлений, в которой одно явление (причина) при вполне определенных условиях с необходимостью порождает другое явление (следствие). В психологии детерминация понимается как закономерная и необходимая зависимость особенностей психического развития от порождающих их факторов. Причинность — совокупность обстоятельств, предшествующих следствию и вызывающих его (Ярошевский М. Г., 1972).

Согласно принципу детерминизма, каждая атипия развития обусловлена специфическим соотношением биологических и социальных факторов и своеобразна по механизмам своего возникновения. В общепсихологическом смысле принцип детерминизма выражает мысль о том, что психическое отражение, его высший уровень (сознание) определяются образом жизни и изменяются в зависимости от внешних условий.

Принцип детерминизма гласит:

во-первых, психические явления обусловлены объективной дей ствительностью и отражают эту действительность;

во-вторых, психические явления обусловлены деятельностью мозга;

в-третьих, изучение психических явлений предполагает установ ление причин, вызвавших это явление.

Детерминизм в его философском понимании означает, что внешняя причина не определяет непосредственно реакции человека, а действует через внутренние условия (Рубинштейн С. Л., 1957). В зависимости от внутренних условий одно и то же внешнее воздействие

96 Раздел 1. Спеииальная психология как наука

1.6. Методология специальной психологии 97

может приводить к разным последствиям. Связь между причиной (биологической или социальной; неблагоприятными факторами наследственного, врожденного или приобретенного характера) и следствием (типом отклонений развития) носит сложный опосредованный характер.

Нельзя рассматривать детерминизм как однолинейную систему (причина — следствие). Такими, чисто каузальными, связями он не ограничивается. Есть детерминанты, которые сами по себе не порождают событий, но влияют на них (катализаторы). В реальной психической жизни следствие возникает не сразу после причины, а через некоторое время. В результате причиной того или иного явления могут оказаться события или факторы, которые не вызывают последствий сразу, но их накопление приводит к определенному сдвигу. Это так называемые кумулятивные причинно-следственные отношения. Именно по таким механизмам возникает большинство отклонений психического развития у детей.

Для психического развития характерна гетерохрония. Поэтому одни и те же факторы неодинаково воздействуют на разные «составляющие» развития. Одинаковые средовые воздействия могут приводить к различным последствиям на разных этапах онтогенеза. В любом случае реакция на воздействие среды в конкретный момент времени определяется не только текущим состоянием, но зависит от того, какие средовые воздействия имелись ранее. Каждое новое средовое влияние «ложится» на результат предшествующих воздействий.

Отсюда следует, что, изучая развитие психики при ее нарушении, необходимо учитывать:

различные виды детерминант;

их системность и видоизменяемость в процессе развития, ведь со отношения между разными типами детерминант в процессе раз вития ребенка непостоянны и особенно изменяются в критиче ские и сензитивные периоды развития.

Отклонения в психическом развитии у детей с позиций детерминизма выглядят как процесс, обусловленный системой разноуровневых детерминант. Эти детерминанты представляют собой взаимосвязь факторов биологического, социального и психологического характера, оказывающих сложные макро- и микровлияния. Каждый тип отклоняющегося развития имеет специфическую систему детерминации.

Любое психическое развитие характеризуется сменой детерминант, формированием новых психических качеств и преобразованием прежних качеств.

В учении о нарушениях развития показано, что они детерминируются патологическими факторами. Выявление этих факторов является одной из задач диагностики, в частности, при затруднениях ребенка в обучении.

Следует заранее оговорить, что логика одностороннего анализа, направленного на выявление роли отдельных детерминант, не отражает взаимодействия между ними в обусловливании разных форм отклонений психического развития. Механизмы подобной детерминации анализируются в современной науке как системы (так называемый системный подход), поскольку предполагается многообразие источников и движущих сил развития (Б. Ф. Ломов). Результаты исследования различных видов детерминации отклонений и нарушений психического развития представлены в ряде научных направлений: клинико-психологическом, психогенетическом, психолого-педагогическом, социально-психологическом, нейропсихологическом и других. Все исследования свидетельствуют, что нарушения психического развития детей имеют многофакторный генез.

Принцип развития представляет собой положение, согласно которому психика может быть правильно понята, только если рассматривается в непрерывном развитии. Все психические явления постоянно изменяются и развиваются в количественном и качественном отношении. Большое значение принципу развития придавал Л. С. Выготский. Он, правда, говорил об историческом принципе, но пояснял, что историческое изучение означает применение категории развития к исследованию явлений. Изучать исторически что-либо — значит изучать в движении, в развитии. Считается, что Л. С. Выготский первым ввел исторический принцип в область детской психологии.

Правильная характеристика любого психического явления возможна лишь в том случае, если одновременно выясняются характерные его особенности в данный момент и перспективы последующих изменений. Таким образом, принцип развития ориентирует на динамический подход к описанию нарушений развития (в отличие от подхода статического). И понятно, почему философское учение о сущности развития, его движущих силах и закономерностях возникновения нового стало исходным в изучении нарушений развития и разработке практических мероприятий по их устранению.

Принцип развития предполагает анализ нарушений развития с учетом возрастного этапа, на котором данное нарушение возникло, и предшествующих отклонений, на которые оно наслоилось. В специальной психологии этот принцип реализуется в первую очередь

4-2265

98 Раздел 1. Спеииальная психология как наука

1.6. Методология спеииальной психологии 99

в психологической диагностике. Описывая качественные и количественные характеристики нарушения, важно учитывать его динамику: склонность к прогрессированию или стабилизации.

При правильном психологическом обследовании детей с отклоняющимся развитием можно предсказать эффективность коррекци-онно-развивающего обучения и вероятность спонтанной нормализации.

Принцип деятельности связан с представлением о том, что психика формируется в деятельности. Этот принцип в широком философском смысле означает признание деятельности сущностью бытия человека. В деятельности создаются и изменяются условия существования отдельных людей и общества в целом. В процессе деятельности человек удовлетворяет свои потребности и интересы, познает окружающий мир. Таким образом, деятельность предстает как процесс, обусловливающий становление человеческой личности.

В специальной психологии принципу деятельности придается большое значение, деятельность понимается как порождаемая потребностями преобразующая активность, в ходе которой возникает процесс коммуникации и осуществляется познание. Поэтому содержание принципа деятельности раскрывается в двух основных положениях:

деятельность — взаимодействие субъектов, порождающее процесс коммуникации;

деятельность — взаимодействие субъекта и объекта, обеспечи вающее процесс познания.

В этой связи важно конкретизировать деятельностный подход к анализу нарушений психического развития. Он базируется на представлении, что каждая психическая функция, развиваясь в процессе деятельности, приобретает сложную структуру, состоящую из ряда звеньев. Нарушение одной и той же функции протекает по-разному: его характер зависит от того, какое звено дефектно. Тогда центральная задача психологического исследования нарушения развития состоит в выявлении его специфики. Здесь принцип деятельности смыкается с принципом качественного анализа, изложенным ниже.

Принцип единства сознания и деятельности представляет собой утверждение, что их единство неразрывно и что сознание образует внутренний план деятельности человека. С. Л. Рубинштейн трактует этот принцип как проявление и формирование сознания в деятельности.

Взаимосвязь в триаде «природа — человек — продукты деятельности человека» предполагает, что важнейший фактор формирова-

ния человеческого сознания — овладение миром предметов, созданных человечеством. Именно деятельность является условием формирования и сферой приложения сознания человека.

Принцип единства сознания и деятельности подразумевает, что сознание — регулятор поведения человека. Однако главное, по словам А. Н. Леонтьева, состоит вовсе не в том, чтобы указать на активную, управляющую роль сознания. «Главная проблема заключается в том, чтобы понять сознание как субъективный продукт, как преобразованную форму проявления тех общественных по своей природе отношений, которые осуществляются деятельностью человека в предметном мире» (Леонтьев А. Н., 1982, с. 99).

Исследования А. Н. Леонтьева и его школы показали, что единство психики и внешней деятельности состоит в том, что психические процессы тоже деятельность.

О ба вида деятельности имеют идентичное строение. Внешняя, материальная, деятельность преобразуется в онтогенезе во внутреннюю психическую деятельность. То есть психическая деятельность формируется не просто в проиессе практической деятельности, а из практической деятельности.

С ледуя Л. С. Выготскому и А. Н. Леонтьеву, П. Я. Гальперин экспериментально доказал, что новые виды психической деятельности первоначально усваиваются во внешней, материальной форме, а затем преобразуются в форму внутреннюю, психическую. В ходе этого процесса внешние предметы деятельности заменяются их психическими аналогами (представлениями, понятиями), а практические операции преобразуются в операции умственные, теоретические.

При изучении детей с нарушениями и отклонениями в развитии принцип единства сознания и деятельности реализуется в том, что деятельность ребенка рассматривается как важный критерий уровня его развития. Кроме того, принцип единства сознания и деятельности реализуется в методике психокоррекционных занятий, которые строятся с опорой на предметно-практические действия ребенка.

Изложенные принципы служат основой теоретических представлений и методологии специальной психологии, объективного подхода к изучению нарушений развития психики и обоснованию коррек-ционно-развивающего обучения.

Наряду с философскими и общепсихологическими принципами специальная психология основывается на ряде принципов, имеющих более специфичное научное значение.

100 Раздел 1. Спеииальная психология как наука

1.6. Методология спеииальнои психологии 101

Принцип комплексности (от лат. complexus — связь, сочетание) диктует необходимость сотрудничества специалистов разного профиля в обследовании детей с атипичным развитием. Каждый специалист фиксирует в нарушенном развитии ребенка и обосновании помощи ему те особенности, которые относятся к сфере его компетентности. Данные заносятся в профессиональную схему обследования (например, психологическую или медицинскую) и могут быть сведены в объединяющую таблицу, где находятся результаты обследования ребенка другими специалистами. Многомерное изучение ребенка с атипичным развитием обеспечивает тот совокупный результат, который позволяет выявить причины патологии, подойти к трактовке ее механизмов и обоснованию помощи.

В клинической картине атипий развития отражаются патологические изменения структур мозга и высших психических функций, вызванные сложным взаимодействием неблагоприятной наследственности и пагубных влияний среды. Установление удельного веса каждого из факторов в характере и выраженности патологии и составляет объективную диагностику, открывающую возможность управления процессом психического развития и социализацией.

В отечественной теории и практике доминируют представления о нарушении психического развития преимущественно в силу органического дизонтогенеза, в то время как факторам социального порядка отводится второстепенная роль. Подобные представления распространяются не только на познавательную сферу ребенка с атипией развития, являющуюся основным объектом диагностики и коррекции, но и на его личность, что в теоретическом плане неоправданно упрощает понимание взаимодействия биологического и социального в формировании личности. Преодоление такого подхода возможно при смещении акцента исследований с патобиологических детерминант развития на клинико-социально-психологические детерминанты. В этой связи проблема междисциплинарной, комплексной квалификации атипий развития становится и методологической, и теоретической, и практической.

Обозначенные положения значимы не только для диагностики, но и для оказания детям психологической помощи, разработки ее стратегии и тактики на разных этапах работы с ребенком, его семьей или микрогруппами детских учреждений, где он обучается или воспитывается.

Реализация принципа комплексности на практике означает, что специалисты разного профиля должны приступать к оказанию по-

мощи детям с атипией развития совместно и действовать параллельно, согласовывая решения взаимосвязанного круга задач.

Принцип системного структурно-динамического изучения. Выделенный принцип базируется на идеях Б. Г. Ананьева, Б. Ф. Ломова и др. о системном подходе в психологии. Каждая система предполагает наличие системообразующего основания, объединяющего входящие в нее элементы как относительно однородные. Необходимым признаком системы является определенная связь между составляющими ее элементами. Согласно системному подходу, любое психическое явление имеет разнообразную детерминацию. Детерминанты могут выполнять функцию причин, условий, предпосылок и опосредующих звеньев. Соотношение между этими связями подвижно: детерминанта, играющая роль предпосылки, в других случаях может оказаться причиной или опосредующим звеном. Движение, или смена причинных факторов носит закономерный характер и составляет необходимое условие развития. Таково общее содержание принципа системного структурно-динамического изучения.

Исторически этот принцип связан с рассмотрением Л. С. Выготским дефектов в иерархии: выделением первичных, вторичных, третичных дефектов. Взгляды Л. С. Выготского в значительной степени предопределили системный подход к изучению аномального ребенка, необходимость поиска связи между разными этапами психического развития и обязательность изучения влияния отдельных нарушений на развитие в целом. Принцип системного структурно-динамического изучения требует определить иерархию в нарушении психического развития, а также проанализировать каждую из составляющих деятельности ребенка (мотивацию, ориентировку, исполнение и контроль результата).

Этот принцип широко используется в отечественной нейропсихологии представителями школы А. Р. Лурии. Он способствовал выделению синдромов нарушения высших психических функций при поражениях мозга и созданию теории локализации ВПФ. Нарушение психических процессов может обусловливаться патологией различных звеньев их структуры и проявляться на различных этапах психической деятельности. Поэтому при психологическом изучении ребенка важно установить не только нарушения деятельности и психических процессов, но и то, какие звенья в их структуре оказались неполноценными. Для выяснения подлинных причин, вызывающих затруднения в выполнении тех или иных заданий, нужно вводить в них изменения, чтобы проследить, какие условия усложняют выпол-

н ение задания, а какие способствуют компенсации дефекта. Такой структурно-динамический анализ имеет место, в частности, при ней-ропсихологическом исследовании нарушений.

Принцип качественного анализа предполагает сосредоточение внимания исследователя на действиях ребенка по выполнению задания и его поведении во время обследования (способах выполнения задания и принятия решения, типе ошибок, отношении ребенка к своим ошибкам и замечаниям взрослых) в отличие от фиксирования только на результате.

Качественный анализ позволяет выяснить, с каким уровнем организации психической деятельности связан дефект. Такой анализ дает возможность определить, является ли некий симптом признаком первичного нарушения в психическом развитии или следствием уже имеющегося дефекта.

Качественный анализ не противостоит анализу количественному, количественные показатели только уточняют его. Количественный анализ, применяемый чаще всего в тестировании, недостаточно информативен в плане прогноза, поскольку отражает отклонения в развитии лишь с негативной стороны, не давая представления об отношении дефекта к резервам развития. На самом деле количественный и качественный анализ суть составные части единой психодиагно-

1.6. Методология специальной психологии 103

с тической стратегии, результаты каждого из них приобретают ценность только при включении в общую информационную картину Таким образом, обе категории психологических данных могут дополнять друг друга, обеспечивая платформу для решения практических задач (рис. 12).