- •Раздел I органы чувств - анализаторы

- •Глава 1

- •Общие положения учения и.П.Павлова об анализаторах

- •1.2. Функциональная роль различных отделов сенсорных систем

- •1.3. Общие представления о рецепции

- •1.4. Показатели функций рецепторов

- •1.5. Принципы обработки сенсорной информации

- •Глава 2 клинико-физиологические проявления нарушений сенсорных функций

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел II слуховая система

- •Глава 3 строение слуховой системы

- •3.1. Краткий экскурс в эволюцию органа слуха

- •3.2.2. Барабанная перепонка

- •3.2.3. Среднее ухо

- •3.2.4. Внутреннее ухо

- •3.3. Центральный отдел слуховой системы

- •3.3.1. Подкорковые центры слуха

- •3.3.2. Центральное представительство органа слуха в коре больших полушарий

- •3.4. Особенности развития органа слуха у детей

- •3.4.1. Пренатальное развитие органа слуха

- •3.4.2. Постнатальное развитие органа слуха

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 4 физиологические механизмы слуха

- •4.1. Краткие сведения из истории физиологии слуха

- •4.2. Основные понятия о звуке. 4.2.1. Физические параметры звука

- •4.2.2. Распространение звука в среде

- •4.2.3. Психофизические эквиваленты звука

- •4.3. Основные показатели слуха

- •4.4. Пространственный, или бинауральный, слух

- •4.5. Механизмы звукопроведения и звуковосприятия

- •4.5.1. Воздушное звукопроведение

- •4.5.2. Костное звукопроведение

- •4.5.3. Основные теории слуха

- •4.5.4. Электрические явления в улитке

- •4.5.5. Электрическая активность центров слуховой системы

- •4.6. Развитие слуховых функций у детей в онтогенезе

- •Глава 5 методы исследования слуха

- •5.1. Субъективные методы исследования слуха 5.1.1. Исследование слуха речью (акуметрия)

- •5.1.2. Исследование слуха камертонами

- •5.1.3. Пороговая тональная аудиометрия

- •5.1.4. Речевая аудиометрия

- •5.1.5. Надпороговая тональная аудиометрия

- •5.1.6. Исследование слуха ультразвуком

- •5.2. Объективные методы исследования слуха

- •5.2.1. Безусловно-рефлекторные методы

- •5.2.2. Условно-рефлекторные методы

- •5.2.3. Инструментальные методы

- •Тимпанометрия

- •Акустическая рефлексометрия

- •Метод отоакустической эмиссии

- •Электрокохлеография

- •Электроэнцефалоаудиометрия

- •Компьютерная аудиометрия по вызванным потенциалам

- •5.3. Особенности исследования слуха у детей

- •5.3.1. Определение возрастных границ применения субъективных методов исследования слуха

- •5.3.2. Объективные методы исследования слуха в детском возрасте

- •5.3.3. Система педагогической диагностики слуха у детей раннего возраста

- •5.3.4. Объективная аудиометрия у детей до 3 лет

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 6 патология слуховой системы

- •6.1. Кондуктивные нарушения слуха

- •6.1.1. Заболевания наружного уха

- •6.1.2. Заболевания среднего уха

- •6.2. Смешанные нарушения слуха

- •6.3. Сенсоневральные нарушения слуха

- •6.3.1. Основные причины нарушения звуковосприятия

- •6.3.2. Заболевания внутреннего уха

- •6.3.3. Заболевания слухового нерва Ретрокохлеарная патология

- •Невриты слухового нерва

- •Слуховые нейропатии

- •6.3.4. Центральные нарушения слуха

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 7 стойкие нарушение слуха

- •7.1. Анализ структуры заболеваний

- •7.2. Наследственные нарушения

- •7.3. Врожденные нарушения

- •7.4. Приобретенные нарушения

- •7.5. Классификация стойких нарушений слуха

- •7.5.1. Классификация тугоухости

- •7.5.2. Классификация глухоты

- •7.5.3. Педагогическая классификация детей с нарушением слуха

- •Профилактика нарушений слуха у детей

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 8 современное состояние помощи при стойких нарушениях слуха

- •8.1. Слуховые протезы

- •8.2. Слуховые аппараты

- •8.2.1. Слуховые аппараты индивидуального пользования

- •8.2.2. Звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования

- •8.3. Кохлеарная имплантация

- •8.3.1. Система кохлеарного импланта

- •8.3.2. Отбор детей и взрослых на кохлеарную имплантацию

- •8.3.3. Послеоперационная реабилитация

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 9 развитие слухового восприятия в педагогическом процессе

- •9.1. Развитие системы специального образования лиц с нарушением слуха

- •9.2. Система образования слабослышащих

- •9.3. Системы образования глухих

- •9.3.1. Обучение на основе словесной речи

- •9.3.2. Верботональная система

- •9.3.3. Билингвистическая система

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел III речевая система

- •Глава 10

- •Строение речевой системы

- •10.1. Периферический отдел

- •10.1.1. Строение и функции носа

- •10.1.2. Строение и функции рта

- •10.1.3. Строение и функции глотки

- •10.1.4. Строение и функции гортани

- •10.1.5. Строение и функции трахеи, бронхов и легких

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 11 физиологические механизмы речи

- •11.1. Физиология периферического аппарата речи

- •11.1.1. Речевое дыхание

- •11.1.2. Образование голоса — фонация

- •11.1.3. Акустические свойства голоса

- •11.1.4. Особенности голосообразовании у детей

- •11.1.5. Образование звуков речи — артикуляция

- •11.2. Центральные механизмы речи

- •11.2.1. Взаимодействие корковых центров при речевой деятельности

- •11.2.2. Контроль речевой системы

- •11.2.3. Непроизвольный контроль речи

- •11.2.4. Неречевые формы коммуникации

- •11.2.5. Билатеральная (полушарная) организация речи

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 12 развитие речи у детей

- •12.1. Происхождение речи

- •12.2. Анатомические изменения органов речи в онтогенезе

- •12.3. Основные этапы формирования речи в онтогенезе

- •12.3.1. Подготовительный этап к речевому развитию (доречевой этап)

- •12.3.2. Этап самостоятельной речи

- •12.4. Физиологические механизмы формирования речи в онтогенезе

- •12.5. Нарушение доречевого развития

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 13 патология органов речи

- •13.1. Заболевания носа и носовой полости

- •13.1.1. Врожденные заболевания носа

- •1) Отсутствие носа;

- •4) Отсутствие одной из половин носа,

- •5) Удвоение ноздрей;

- •13.1.2. Приобретенные нарушения

- •13.1.3. Острый насморк (ринит)

- •13.1.4. Хронический насморк (ринит)

- •13.1.5. Заболевания придаточных пазух носа (синуиты)

- •13.1.6. Опухоли полости и придаточных пазух носа

- •13.2. Заболевания полости рта

- •13.3. Заболевания глотки

- •13.3.1. Врожденные и приобретенные нарушения глотки

- •13.3.2. Гипертрофия лимфоидного кольца глотки

- •13.3.3. Воспалительные заболевания глотки

- •13.3.4. Новообразования глотки

- •13.4. Заболевания гортани

- •13.4.1. Аномалии развития

- •13.4.2. Травмы гортани

- •13.4.3. Острые воспалительные заболевания

- •13.4.4. Хронические воспалительные заболевания

- •13.4.5. Нервные расстройства

- •13.4.6. Опухоли гортани

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 14 стойкие нарушения речи и их коррекция

- •14.1. Причины речевых расстройств

- •14.2. Клинико-педагогическая классификация нарушений речи

- •14.2.1. Периферические нарушения речи

- •14.2.2. Нарушения речи центрального происхождения

- •14.3. Психолого-педагогическая классификация нарушений речи

- •14.4. Системы помощи детям с нарушениями речи

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел IV зрительная система

- •Глава 15 строение зрительной системы

- •15.1. Краткие сведения об эволюции зрительной системы

- •15.2. Эмбриогенез зрительной системы у человека

- •15.3. Периферический отдел зрительной системы

- •15.3.1. Строение глазного яблока

- •15.3.2. Диоптрический аппарат

- •15.3.3. Защитный аппарат

- •15.3.4. Слезные органы

- •15.3.5. Глазодвигательный аппарат

- •15.3.6. Строение сетчатки

- •15.4. Центральный отдел зрительной системы

- •15.4.1. Подкорковые центры зрения

- •15.4.2. Представительство органа зрения в коре больших полушарий

- •15.5. Этапы развития зрительной системы у ребенка

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 16 физиологические механизмы зрения

- •16.1. Физические характеристики света

- •16.2. Психофизические эквиваленты света

- •16.3. Временные свойства и световая чувствительность зрения

- •16.4. Трансформация световой энергии в фоторецепторах и адаптация

- •16.5. Зрительный контраст

- •16.6. Механизмы цветового зрения

- •16.7. Механизмы бинокулярного зрения

- •16.8. Механизмы поддержания остроты зрения

- •16.9. Оптические механизмы зрения

- •16.10. Глазодвигательные механизмы зрения

- •16.11. Механизмы опознания зрительных образов

- •16.11.1. Нейрональные механизмы сетчатки

- •16.11.2. Центральные механизмы зрения

- •16.12. Формирование зрительных функций в онтогенезе

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 17 патология зрительной системы

- •17.1. Оптические нарушения зрения

- •17.1.1. Близорукость (миопия)

- •17.1.2. Дальнозоркость (гиперметропия)

- •17.1.3. Астигматизм

- •17.1.4. Катаракта

- •17.2. Патология глазодвигательного аппарата и бинокулярного зрения

- •17.2.1. Амблиопия

- •17.2.2. Косоглазие

- •17.2.3. Нистагм

- •17.3. Воспалительные и неинфекционные заболевания органа зрения

- •17.3.1. Заболевания защитного аппарата глаза

- •17.3.2. Заболевания роговицы глаза

- •17.4. Сенсорные нарушения зрения

- •17.4.1. Заболевания сетчатки

- •17.4.2. Нарушение цветового зрения и контрастности

- •17.4.3. Заболевания зрительного нерва

- •17.4.4. Нарушения зрения центрального происхождения

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 18 основные симптомы нарушения зрения и их причины

- •18.1. Нарушение остроты зрения

- •18.2. Нарушение световой чувствительности

- •18.3. Нарушение цветоощущения

- •18.4. Снижение контрастности восприятия

- •18.5. Нарушение восприятия величины предметов

- •18.6. Нарушение восприятия формы предметов

- •18.7. Нарушение поля зрения

- •18.8. Нарушение восприятия движения

- •18.9. Боль и другие ощущения в глазах

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 19 психолого-педагогическая система помощи при нарушениях зрения

- •19.1. Классификация детей с нарушениями зрения

- •19.2. Обучение, воспитание и коррекция детей с нарушением зрения

- •19.2.1. Система ранней помощи

- •19.2.2. Система дошкольного обучения

- •19.2.3. Система школьного обучения

- •19.3. Профилактика зрительных нарушений и охрана зрения

- •Контрольные вопросы и задания

3.3. Центральный отдел слуховой системы

3.3.1. Подкорковые центры слуха

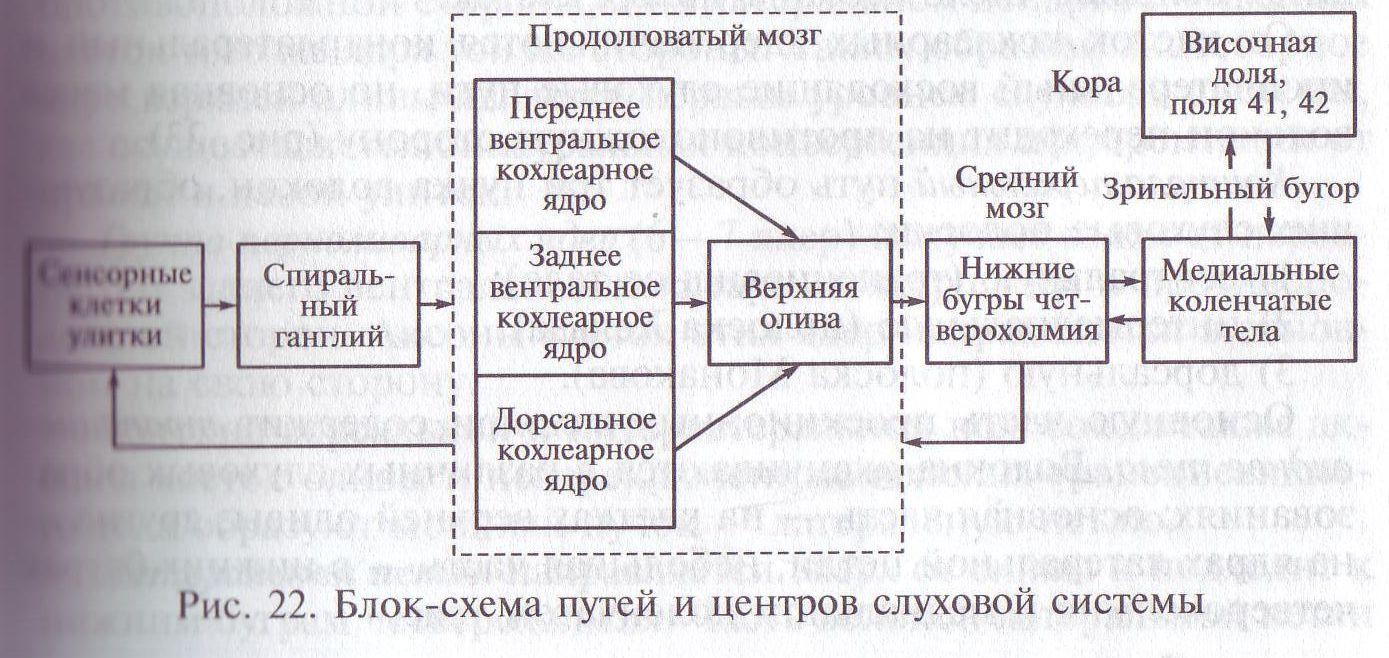

В работах С. Рамон-и-Кахаля дано описание классического слухового пути. Этот восходящий специфический (или афферентный) путь представляет собой несколько последовательных уровни (рис. 22):

1. спиральный ганглий улитки;

2. кохлеарные ядра продолговатого мозга;

3. верхняя олива продолговатого мозга;

4. нижние бугры четверохолмия среднего мозга;

5. медиальные коленчатые тела таламуса;

6. слуховые поля височной коры головного мозга.

Кроме классического пути были обнаружены дополнительные водящие слуховые пути, связанные с ретикулярной формацией ствола, мозжечком, ассоциативными ядрами таламуса и корковыми полями, окружающими центральное слуховое поле. Наряду с восходящими путями существует также система нисходящих слуховых путей, идущих от слуховой коры к нижележащим слуховым

образованиям. Слуховая система имеет многочисленные связи с другими сенсорными системами и моторными центрами.

Спиральный ганглий улитки и кохлеарный нерв. Первый уровень в восходящем слуховом пути составляют клетки спирального ганглия улитки, являющиеся нейронами I порядка. Эти биполярные (с двумя отростками) клетки, расположенные в виде тяжа плотно упакованных компактных групп, находятся в спиральном канале улитки параллельно органу Корти. Спиральный ганглий по длине значительно меньше, чем орган Корти, и делает меньше оборотов вокруг оси улитки. Тела всех клеток спирального ганглия и их отростки покрыты миелиновыми оболочками (как телефонный кабель).

Периферические отростки клеток спирального ганглия направляются к органу Корти, а центральные выходят во внутренний слуховой проход и образуют кохлеарный (или слуховой) нерв.

Кохлеарные ядра продолговатого мозга. В них переключаются все волокна слухового нерва. Он представляет собой слуховую ветвь VIII пары черепно-мозговых нервов. Слуховой нерв входит в продолговатый мозг и оканчивается на клетках кохлеарных ядер. В кохлеарном комплексе выделяют три основные ядра различной структуры: 1. переднее вентральное; 2. заднее вентральное; 3. дорсальное (или слуховой бугорок).

Ядра представляют собой скопление нейронов II порядка. Волокна слухового нерва при входе в кохлеарные ядра разделяются на две ветви — нисходящую и восходящую, иннервирующие соответственно клетки заднего и переднего ядер. Волокна от апикальной части улитки иннервируют вентролатеральную часть кохлеарного комплекса, а от базальной части — его дорсомедиальную область.

Дорсальное ядро кохлеарного комплекса по структуре резко отличается от вентральных ядер слоистым строением, сходным с корой, и сложным характером внутренних связей, а также обилием разветвлений нисходящих волокон. В кохлеарных ядрах находится большое число ассоциативных клеток.

От клеток кохлеарных ядер начинаются контрлатеральный и ипсилатеральный восходящие слуховые пути, но основная масса волокон переходит на противоположную сторону (рис. 23).

Контрлатеральный путь образует три пучка волокон, образующих слуховые полоски:

1. вентральную (трапециевидное тело); 2. интермедиальную (полоска Хельда); 3. дорсальную (полоска Монакова).

Основную часть проекционных волокон содержит трапециевидное тело. Волокна оканчиваются в различных слуховых образованиях: основная часть — на клетках верхней оливы, другие — на ядрах латеральной петли, небольшая часть - в нижних буграх четверохолмия и медиальном коленчатом теле.

Верхняя олива. В комплекс ядер верхней оливы входят: 1) S-образное (латеральное) ядро; 2) медиальное (акцессорное) ядро; 3) группа периоливарных ядер.

S-образное ядро получает афферентацию только от ипсилатерального кохлеарного ядра, в то время как аксоны его клеток иннервируют выше лежащие ядра как своей, так и противоположной стороны.

Клетки акцессорного ядра имеют два дендрита; на медиальном дендрите оканчиваются аксоны клеток переднего кохлиарного ядра противоположной стороны, а на латеральном дендрите — аксоны клеток того же ядра той же стороны. Таким образом, акцессорное ядро верхней оливы является первым уровнем слуховой системы, осуществляется бинауральная конвергенция афферентации от правой и левой улиток.

Группа периоливарных ядер (6 — 7 ядер) получает связи от переднего заднего вентральных кохлеарных ядер своей и противоположной сторон. Аксоны клеток этих ядер направляются в основан на свою сторону.

Волокна дорсальной и интерлатеральной полосок, а также аксоны клеток оливы и непереключенные волокна трапециевидного тела образуют мощный пучок — латеральную петлю.

Латеральная петля направляется вверх от оливы и подходит к нижним буграм четверохолмия. Часть волокон латеральной петли

оканчивается на клетках заднего бугра, а другая — в таламусе. Небольшое число волокон латеральной петли направляется на противоположную сторону, образуя комиссуру Пробста. Латеральная петля представляет собой общий путь для аксонов нейронов II, III и отчасти IV порядков и представляет улитку как своей, так и противоположной стороны. Латеральная петля — основной коллектор аксонов слуховых ядер продолговатого мозга.

Нижние бугры четверохолмия — среднемозговой центр слуховой системы (иначе называется задним, или нижним, двухолмием) состоит из нейронов III, IV, V порядков. Структура этого образования очень сложная. Основная часть клеточных элементов заднего холма расположена в центре и составляет его центральное ядро. Аксоны клеток заднего холма направляются к медиальному коленчатому телу своей стороны и частично к противоположному заднему холму.

Медиальные коленчатые тела — таламический центр слуховой системы. В нем различают крупно- и мелкоклеточную (главную) части. Мелкоклеточная часть, через которую проходит основной слуховой путь, неоднородная и подразделяется на дорсальную, вентральную и медиальную области. Для дорсальной области характерны крупные нейроны с толстыми дендритами, отходящими от тела клетки в различных направлениях и образующими сферическое дендритное поле. Для вентральной области основными являются нейроны с пучковидными дендритами, которые отходят от тела клетки только в одной плоскости, образуя дендритное поле дисковидной формы.

В медиальной области встречаются нейроны обоих типов, а также нейроны промежуточной формы.

Вентральная область имеет наибольшие размеры, и в ней оканчивается большая часть входящих волокон. Здесь была обнаружена ламинарная структура (область синаптических контактов), причем клетки каждого слоя иннервируются афферентными волокнами с двух сторон. Аксоны клеток медиального коленчатого тела образуют акустическую радиацию и оканчиваются на клетках слуховой коры. Комиссура Гуддена связывает оба коленчатые тела.

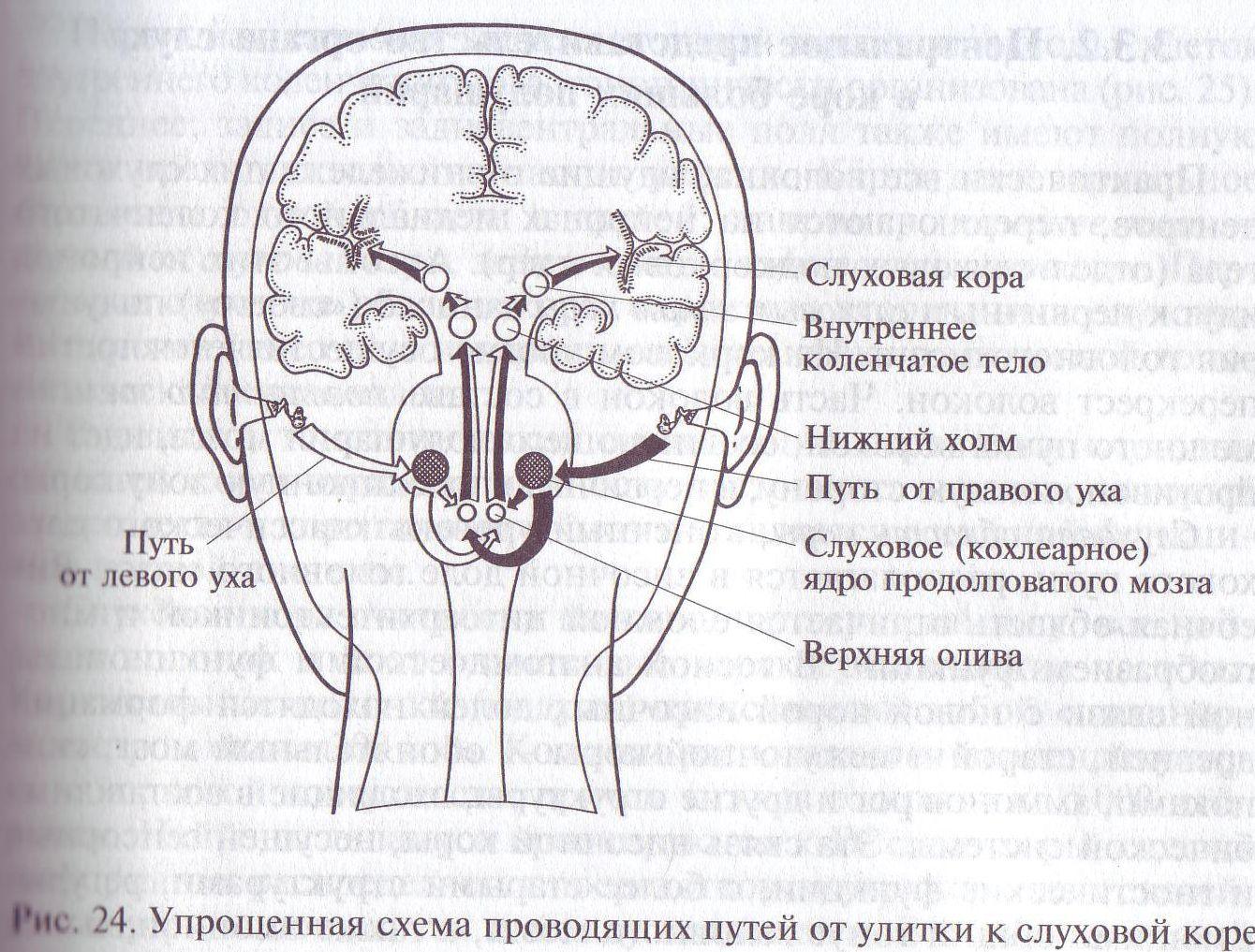

Итак, путь электрических импульсов от рецепторов органа слуха к слуховой коре больших полушарий головного мозга имеет 3 — 5 уровней переключения (переключательных станций) и не менее трех перекрестов (рис. 24).

Информация о звуковом потоке, попадающем в диапазон возможностей рецепторной части органа слуха по аксонам нервных клеток слухового спирального ганглия, дендриты которых подходят к рецепторным клеткам, передается в слуховой центр продолговатого мозга (кохлеарные ядра) в форме коротких электрических импульсов. Они распространяются вдоль волокон слухового нерва со скоростью от 0,5 до 100 м/с — в зависимости от толщины волокон.

После переключения волокон слухового нерва на клетках кохлеарных ядер продолговатого мозга электрические импульсы поступают к следующему клеточному скоплению – ядрам верхней оливы. Здесь отмечается первый перекрёст слуховых путей: меньшая часть волокон остаётся в пределах полушария, на стороне которого расположены периферические слуховые рецепторы, а большая часть идет в противоположное полушария головного мозга. В области основания мозга, где располагается перекрест, имеется еще одна группа ядер — ядра трапециевидного тела. В них также осуществляется частичное переключение волокон клеток кохлеарных ядер. Небольшая часть этих волокон направляется, переключаясь, в средний мозг и заканчивается на клетках нижних (задних) холмов. Сюда же приходит значительная часть перекрещенных и не перекрещенных волокон из ядер верхней оливы.

Подавляющее большинство волокон от клеток кохлеарных ядер, верхнеоливарных ядер, трапециевидного тела и латеральной петли переключается на клетках нижних холмов, после чего волокна следующего порядка либо переходят в противоположное полушарие (второй крупный перекрест), либо идут непосредственно к ближайшим подкорковым слуховым центрам таламуса (зрительного бугра) — медиальным коленчатым телам. Только очень небольшая волокон проходит мимо нижних холмов, не переключаясь в них, и заканчивается прямо в медиальном коленчатом теле.