- •Раздел I органы чувств - анализаторы

- •Глава 1

- •Общие положения учения и.П.Павлова об анализаторах

- •1.2. Функциональная роль различных отделов сенсорных систем

- •1.3. Общие представления о рецепции

- •1.4. Показатели функций рецепторов

- •1.5. Принципы обработки сенсорной информации

- •Глава 2 клинико-физиологические проявления нарушений сенсорных функций

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел II слуховая система

- •Глава 3 строение слуховой системы

- •3.1. Краткий экскурс в эволюцию органа слуха

- •3.2.2. Барабанная перепонка

- •3.2.3. Среднее ухо

- •3.2.4. Внутреннее ухо

- •3.3. Центральный отдел слуховой системы

- •3.3.1. Подкорковые центры слуха

- •3.3.2. Центральное представительство органа слуха в коре больших полушарий

- •3.4. Особенности развития органа слуха у детей

- •3.4.1. Пренатальное развитие органа слуха

- •3.4.2. Постнатальное развитие органа слуха

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 4 физиологические механизмы слуха

- •4.1. Краткие сведения из истории физиологии слуха

- •4.2. Основные понятия о звуке. 4.2.1. Физические параметры звука

- •4.2.2. Распространение звука в среде

- •4.2.3. Психофизические эквиваленты звука

- •4.3. Основные показатели слуха

- •4.4. Пространственный, или бинауральный, слух

- •4.5. Механизмы звукопроведения и звуковосприятия

- •4.5.1. Воздушное звукопроведение

- •4.5.2. Костное звукопроведение

- •4.5.3. Основные теории слуха

- •4.5.4. Электрические явления в улитке

- •4.5.5. Электрическая активность центров слуховой системы

- •4.6. Развитие слуховых функций у детей в онтогенезе

- •Глава 5 методы исследования слуха

- •5.1. Субъективные методы исследования слуха 5.1.1. Исследование слуха речью (акуметрия)

- •5.1.2. Исследование слуха камертонами

- •5.1.3. Пороговая тональная аудиометрия

- •5.1.4. Речевая аудиометрия

- •5.1.5. Надпороговая тональная аудиометрия

- •5.1.6. Исследование слуха ультразвуком

- •5.2. Объективные методы исследования слуха

- •5.2.1. Безусловно-рефлекторные методы

- •5.2.2. Условно-рефлекторные методы

- •5.2.3. Инструментальные методы

- •Тимпанометрия

- •Акустическая рефлексометрия

- •Метод отоакустической эмиссии

- •Электрокохлеография

- •Электроэнцефалоаудиометрия

- •Компьютерная аудиометрия по вызванным потенциалам

- •5.3. Особенности исследования слуха у детей

- •5.3.1. Определение возрастных границ применения субъективных методов исследования слуха

- •5.3.2. Объективные методы исследования слуха в детском возрасте

- •5.3.3. Система педагогической диагностики слуха у детей раннего возраста

- •5.3.4. Объективная аудиометрия у детей до 3 лет

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 6 патология слуховой системы

- •6.1. Кондуктивные нарушения слуха

- •6.1.1. Заболевания наружного уха

- •6.1.2. Заболевания среднего уха

- •6.2. Смешанные нарушения слуха

- •6.3. Сенсоневральные нарушения слуха

- •6.3.1. Основные причины нарушения звуковосприятия

- •6.3.2. Заболевания внутреннего уха

- •6.3.3. Заболевания слухового нерва Ретрокохлеарная патология

- •Невриты слухового нерва

- •Слуховые нейропатии

- •6.3.4. Центральные нарушения слуха

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 7 стойкие нарушение слуха

- •7.1. Анализ структуры заболеваний

- •7.2. Наследственные нарушения

- •7.3. Врожденные нарушения

- •7.4. Приобретенные нарушения

- •7.5. Классификация стойких нарушений слуха

- •7.5.1. Классификация тугоухости

- •7.5.2. Классификация глухоты

- •7.5.3. Педагогическая классификация детей с нарушением слуха

- •Профилактика нарушений слуха у детей

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 8 современное состояние помощи при стойких нарушениях слуха

- •8.1. Слуховые протезы

- •8.2. Слуховые аппараты

- •8.2.1. Слуховые аппараты индивидуального пользования

- •8.2.2. Звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования

- •8.3. Кохлеарная имплантация

- •8.3.1. Система кохлеарного импланта

- •8.3.2. Отбор детей и взрослых на кохлеарную имплантацию

- •8.3.3. Послеоперационная реабилитация

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 9 развитие слухового восприятия в педагогическом процессе

- •9.1. Развитие системы специального образования лиц с нарушением слуха

- •9.2. Система образования слабослышащих

- •9.3. Системы образования глухих

- •9.3.1. Обучение на основе словесной речи

- •9.3.2. Верботональная система

- •9.3.3. Билингвистическая система

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел III речевая система

- •Глава 10

- •Строение речевой системы

- •10.1. Периферический отдел

- •10.1.1. Строение и функции носа

- •10.1.2. Строение и функции рта

- •10.1.3. Строение и функции глотки

- •10.1.4. Строение и функции гортани

- •10.1.5. Строение и функции трахеи, бронхов и легких

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 11 физиологические механизмы речи

- •11.1. Физиология периферического аппарата речи

- •11.1.1. Речевое дыхание

- •11.1.2. Образование голоса — фонация

- •11.1.3. Акустические свойства голоса

- •11.1.4. Особенности голосообразовании у детей

- •11.1.5. Образование звуков речи — артикуляция

- •11.2. Центральные механизмы речи

- •11.2.1. Взаимодействие корковых центров при речевой деятельности

- •11.2.2. Контроль речевой системы

- •11.2.3. Непроизвольный контроль речи

- •11.2.4. Неречевые формы коммуникации

- •11.2.5. Билатеральная (полушарная) организация речи

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 12 развитие речи у детей

- •12.1. Происхождение речи

- •12.2. Анатомические изменения органов речи в онтогенезе

- •12.3. Основные этапы формирования речи в онтогенезе

- •12.3.1. Подготовительный этап к речевому развитию (доречевой этап)

- •12.3.2. Этап самостоятельной речи

- •12.4. Физиологические механизмы формирования речи в онтогенезе

- •12.5. Нарушение доречевого развития

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 13 патология органов речи

- •13.1. Заболевания носа и носовой полости

- •13.1.1. Врожденные заболевания носа

- •1) Отсутствие носа;

- •4) Отсутствие одной из половин носа,

- •5) Удвоение ноздрей;

- •13.1.2. Приобретенные нарушения

- •13.1.3. Острый насморк (ринит)

- •13.1.4. Хронический насморк (ринит)

- •13.1.5. Заболевания придаточных пазух носа (синуиты)

- •13.1.6. Опухоли полости и придаточных пазух носа

- •13.2. Заболевания полости рта

- •13.3. Заболевания глотки

- •13.3.1. Врожденные и приобретенные нарушения глотки

- •13.3.2. Гипертрофия лимфоидного кольца глотки

- •13.3.3. Воспалительные заболевания глотки

- •13.3.4. Новообразования глотки

- •13.4. Заболевания гортани

- •13.4.1. Аномалии развития

- •13.4.2. Травмы гортани

- •13.4.3. Острые воспалительные заболевания

- •13.4.4. Хронические воспалительные заболевания

- •13.4.5. Нервные расстройства

- •13.4.6. Опухоли гортани

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 14 стойкие нарушения речи и их коррекция

- •14.1. Причины речевых расстройств

- •14.2. Клинико-педагогическая классификация нарушений речи

- •14.2.1. Периферические нарушения речи

- •14.2.2. Нарушения речи центрального происхождения

- •14.3. Психолого-педагогическая классификация нарушений речи

- •14.4. Системы помощи детям с нарушениями речи

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел IV зрительная система

- •Глава 15 строение зрительной системы

- •15.1. Краткие сведения об эволюции зрительной системы

- •15.2. Эмбриогенез зрительной системы у человека

- •15.3. Периферический отдел зрительной системы

- •15.3.1. Строение глазного яблока

- •15.3.2. Диоптрический аппарат

- •15.3.3. Защитный аппарат

- •15.3.4. Слезные органы

- •15.3.5. Глазодвигательный аппарат

- •15.3.6. Строение сетчатки

- •15.4. Центральный отдел зрительной системы

- •15.4.1. Подкорковые центры зрения

- •15.4.2. Представительство органа зрения в коре больших полушарий

- •15.5. Этапы развития зрительной системы у ребенка

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 16 физиологические механизмы зрения

- •16.1. Физические характеристики света

- •16.2. Психофизические эквиваленты света

- •16.3. Временные свойства и световая чувствительность зрения

- •16.4. Трансформация световой энергии в фоторецепторах и адаптация

- •16.5. Зрительный контраст

- •16.6. Механизмы цветового зрения

- •16.7. Механизмы бинокулярного зрения

- •16.8. Механизмы поддержания остроты зрения

- •16.9. Оптические механизмы зрения

- •16.10. Глазодвигательные механизмы зрения

- •16.11. Механизмы опознания зрительных образов

- •16.11.1. Нейрональные механизмы сетчатки

- •16.11.2. Центральные механизмы зрения

- •16.12. Формирование зрительных функций в онтогенезе

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 17 патология зрительной системы

- •17.1. Оптические нарушения зрения

- •17.1.1. Близорукость (миопия)

- •17.1.2. Дальнозоркость (гиперметропия)

- •17.1.3. Астигматизм

- •17.1.4. Катаракта

- •17.2. Патология глазодвигательного аппарата и бинокулярного зрения

- •17.2.1. Амблиопия

- •17.2.2. Косоглазие

- •17.2.3. Нистагм

- •17.3. Воспалительные и неинфекционные заболевания органа зрения

- •17.3.1. Заболевания защитного аппарата глаза

- •17.3.2. Заболевания роговицы глаза

- •17.4. Сенсорные нарушения зрения

- •17.4.1. Заболевания сетчатки

- •17.4.2. Нарушение цветового зрения и контрастности

- •17.4.3. Заболевания зрительного нерва

- •17.4.4. Нарушения зрения центрального происхождения

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 18 основные симптомы нарушения зрения и их причины

- •18.1. Нарушение остроты зрения

- •18.2. Нарушение световой чувствительности

- •18.3. Нарушение цветоощущения

- •18.4. Снижение контрастности восприятия

- •18.5. Нарушение восприятия величины предметов

- •18.6. Нарушение восприятия формы предметов

- •18.7. Нарушение поля зрения

- •18.8. Нарушение восприятия движения

- •18.9. Боль и другие ощущения в глазах

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 19 психолого-педагогическая система помощи при нарушениях зрения

- •19.1. Классификация детей с нарушениями зрения

- •19.2. Обучение, воспитание и коррекция детей с нарушением зрения

- •19.2.1. Система ранней помощи

- •19.2.2. Система дошкольного обучения

- •19.2.3. Система школьного обучения

- •19.3. Профилактика зрительных нарушений и охрана зрения

- •Контрольные вопросы и задания

12.3.2. Этап самостоятельной речи

В обычных условиях к 8 —9-му месяцу жизни ребенка начинается второй период развития речи — осмысленное подражание звукам под контролем слуха; ребенок выделяет слоги, но это еще не артикулированная речь.

В возрасте 10—12 месяцев наряду с лепетными звуками появляются первые слова. Ребенок повторяет слова, которые состоят из различных согласных и гласных, например «Ма-ня», «дай» и др. Возникает способность к подражанию звукам: малыш произносит вслед за взрослыми новые слоги, которых не было в лепете. Ребенок в этом возрасте не только понимает названия многих предметов, ситуаций, объектов или лиц, но и использует определенное

«детское слово», например «брр» — для обозначения машины. Не будучи в состоянии точно воспроизвести фонетический облик слова, ребенок создает собственную его модель, отличаются от образа как по ритмическому рисунку, так и по характеру фонем. Только благодаря способности взрослого видеть аналогию, понимается значение слова ребенка.

К концу первого года жизни в процессе нормального развития (начинают формироваться двигательный и сенсорный центры речи (центры Брока и Вернике). Наступает период символов, когда ребенок отдает себе отчет в том, что звуки имеют свое значение и могут служить для дачи указаний. Понимание речи в этом периоде заключается в установлении связи между словами и предметами и, окружающими ребенка. Появляются элементы артикулированной речи, повтор речевых движений взрослого. Данный период очень важен для становления речи. У глухих детей или к этому времени оглохших речь не развивается без специальных упражнений.

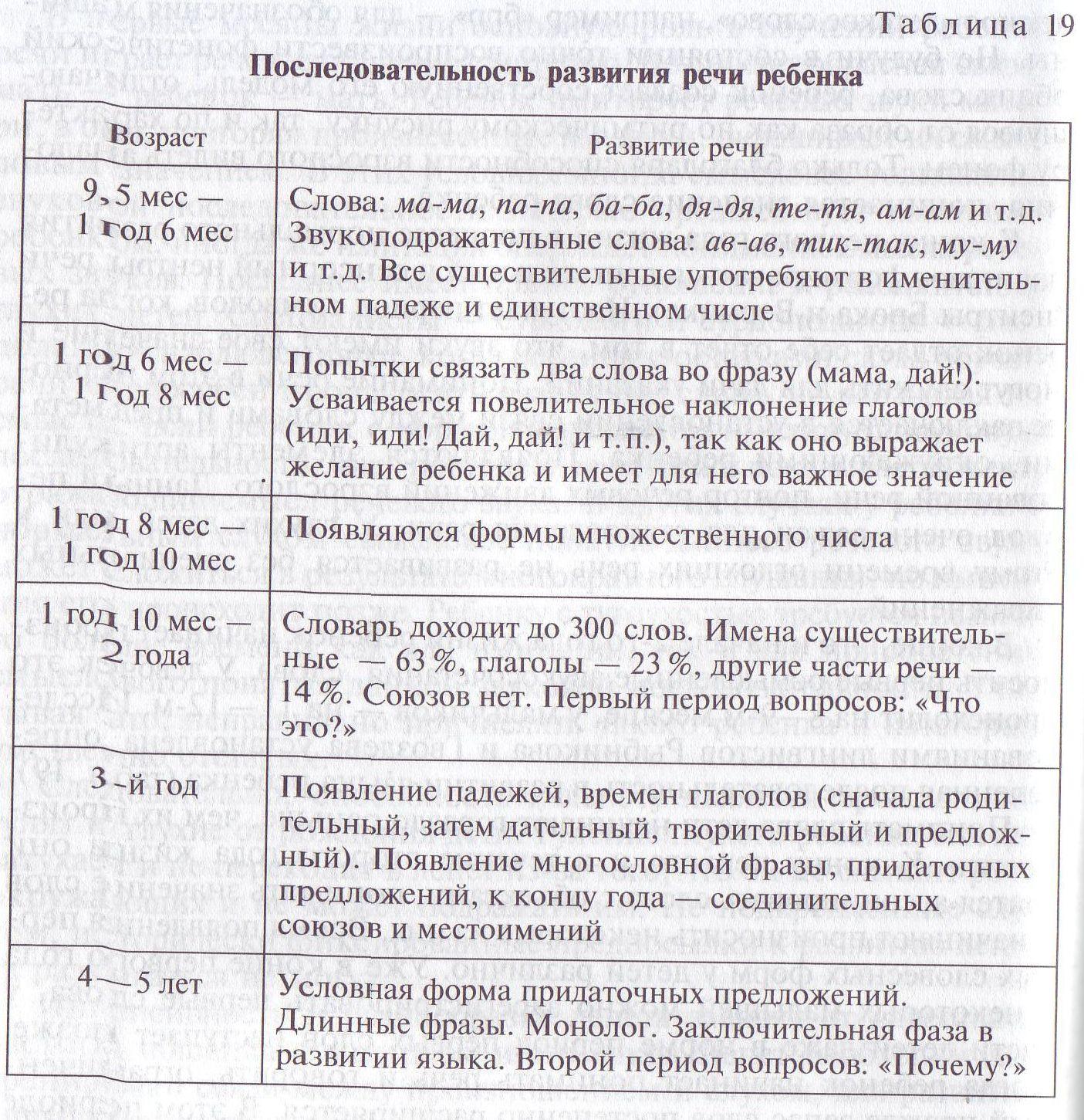

В конце 1-го и начале 2-го года жизни ребенок начинает произносить первые осмысленные звукосочетания, слова. У девочек это происходит на 8—9-м месяце, у мальчиков — на 11 — 12-м. Исследовованиями лингвистов Рыбникова и Гвоздева установлена определенная последовательность в развитии языка ребенка (табл. 19).

Понимать слова дети начинают гораздо раньше, чем их произносить. К концу первого и в течение второго года жизни они учатся ассоциировать слова с объектами, понимать значение слов и начинают произносить некоторые из них. Время появления первых словесных форм у детей различно. Уже в конце первого года у некоторых малышей можно зарегистрировать первые слова, у части детей даже в норме период первых слов наступает позже. Когда ребенок начинает понимать речь и говорить, ограниченный прежде запас слов постепенно расширяется. В этом периоде они еще неправильно произносят отдельные звуки, иногда пропуская трудные для произношения.

Различны не только время появления первых слов, но и скорость увеличения словарного запаса. Первые слова не являются рожденными или универсальными, а представляют собой результат «лепетной» практики и освоения взрослых речевых форм. Не все фонемы, продуцируемые в лепете, будут встречаться в словах. Поэтому звуки лепета и первых слов отличаются по соотношению фонем. При переходе от лепета к первым словам умение ребенка произносить некоторые звуки теряется безвозвратно. Закрепление речевых навыков требует продолжительного времени: речь детей, оглохших в детстве, постепенно оскудевает. Чем позже наступает глухота, тем меньше это сказывается на речевом развитии. С 18 месяцев обнаруживаются различия в словарном составе мальчиков и девочек: показано, что у девочек он шире.

Первоначально языковая структура у ребенка состоит из одно- двухсловных предложений (эта закономерность свойственна человеку). В 12—18 месяцев ребенок уже полностью воспроизводит речевую структуру языка взрослого, наложенную на матрикс детской языковой структуры. С полутора лет число двухсловных предложений ежемесячно увеличивается в 2—3 раза и осваивается механизм вербального членения ситуации. Увеличение числа слов в предложении способствует усложнению структуры и появлению синтаксиса.

По мере выделения ребенком морфологических частей слов предложения начинают приобретать грамматическую структуру. Постепенно благодаря возросшим возможностям слуховой памяти и Развивающемуся наглядно-действенному мышлению уточняются предметные значения слов, выделяются морфемы и усваиваются грамматические категории, причем не готовые слова, а

а способы выражения. К 3 годам основы грамматического строя языка оказываются усвоенными. Далее, с 3 — 5 лет, идет словотворчество, в основе которого лежат уже воспринятые правила словообразования (дыминка, схрабрил, игратель, глинщик и т.д.). Это не просто языковые комбинации, а ступени когнитивного и языкового развития ребенка.

В ходе развития речи на втором Этапе формируются все ее составные компоненты: лексика, грамматика и фонетика. Общей закономерностью этого процесса является то, что рецептивная форма речи устойчиво опережает произносительную (экспрессивную); объем речевого материала, доступный пониманию детей, всегда больше того, что он употребляет в разговоре: различать фонетические элементы речи дети начинают раньше, чем правильно их произносят. У ребенка с недостатком слуха, хорошо обученного словесной речи, это соотношение иное: его пассивный и активный словари по объему почти полностью совпадают.

К концу 2-го и началу 3-го года жизни значительно расширяется словарный запас, который доходит до 1 000 слов и больше, увеличивается число усвоенных понятий. Расширяется синтез речевой деятельности, дети начинают более правильно строить фразы. Окончательное становление речи происходит к 7 — 9 годам жизни ребенка, но все это в большой мере зависит от окружающей его психологической и социальной обстановки.