- •Раздел I органы чувств - анализаторы

- •Глава 1

- •Общие положения учения и.П.Павлова об анализаторах

- •1.2. Функциональная роль различных отделов сенсорных систем

- •1.3. Общие представления о рецепции

- •1.4. Показатели функций рецепторов

- •1.5. Принципы обработки сенсорной информации

- •Глава 2 клинико-физиологические проявления нарушений сенсорных функций

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел II слуховая система

- •Глава 3 строение слуховой системы

- •3.1. Краткий экскурс в эволюцию органа слуха

- •3.2.2. Барабанная перепонка

- •3.2.3. Среднее ухо

- •3.2.4. Внутреннее ухо

- •3.3. Центральный отдел слуховой системы

- •3.3.1. Подкорковые центры слуха

- •3.3.2. Центральное представительство органа слуха в коре больших полушарий

- •3.4. Особенности развития органа слуха у детей

- •3.4.1. Пренатальное развитие органа слуха

- •3.4.2. Постнатальное развитие органа слуха

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 4 физиологические механизмы слуха

- •4.1. Краткие сведения из истории физиологии слуха

- •4.2. Основные понятия о звуке. 4.2.1. Физические параметры звука

- •4.2.2. Распространение звука в среде

- •4.2.3. Психофизические эквиваленты звука

- •4.3. Основные показатели слуха

- •4.4. Пространственный, или бинауральный, слух

- •4.5. Механизмы звукопроведения и звуковосприятия

- •4.5.1. Воздушное звукопроведение

- •4.5.2. Костное звукопроведение

- •4.5.3. Основные теории слуха

- •4.5.4. Электрические явления в улитке

- •4.5.5. Электрическая активность центров слуховой системы

- •4.6. Развитие слуховых функций у детей в онтогенезе

- •Глава 5 методы исследования слуха

- •5.1. Субъективные методы исследования слуха 5.1.1. Исследование слуха речью (акуметрия)

- •5.1.2. Исследование слуха камертонами

- •5.1.3. Пороговая тональная аудиометрия

- •5.1.4. Речевая аудиометрия

- •5.1.5. Надпороговая тональная аудиометрия

- •5.1.6. Исследование слуха ультразвуком

- •5.2. Объективные методы исследования слуха

- •5.2.1. Безусловно-рефлекторные методы

- •5.2.2. Условно-рефлекторные методы

- •5.2.3. Инструментальные методы

- •Тимпанометрия

- •Акустическая рефлексометрия

- •Метод отоакустической эмиссии

- •Электрокохлеография

- •Электроэнцефалоаудиометрия

- •Компьютерная аудиометрия по вызванным потенциалам

- •5.3. Особенности исследования слуха у детей

- •5.3.1. Определение возрастных границ применения субъективных методов исследования слуха

- •5.3.2. Объективные методы исследования слуха в детском возрасте

- •5.3.3. Система педагогической диагностики слуха у детей раннего возраста

- •5.3.4. Объективная аудиометрия у детей до 3 лет

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 6 патология слуховой системы

- •6.1. Кондуктивные нарушения слуха

- •6.1.1. Заболевания наружного уха

- •6.1.2. Заболевания среднего уха

- •6.2. Смешанные нарушения слуха

- •6.3. Сенсоневральные нарушения слуха

- •6.3.1. Основные причины нарушения звуковосприятия

- •6.3.2. Заболевания внутреннего уха

- •6.3.3. Заболевания слухового нерва Ретрокохлеарная патология

- •Невриты слухового нерва

- •Слуховые нейропатии

- •6.3.4. Центральные нарушения слуха

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 7 стойкие нарушение слуха

- •7.1. Анализ структуры заболеваний

- •7.2. Наследственные нарушения

- •7.3. Врожденные нарушения

- •7.4. Приобретенные нарушения

- •7.5. Классификация стойких нарушений слуха

- •7.5.1. Классификация тугоухости

- •7.5.2. Классификация глухоты

- •7.5.3. Педагогическая классификация детей с нарушением слуха

- •Профилактика нарушений слуха у детей

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 8 современное состояние помощи при стойких нарушениях слуха

- •8.1. Слуховые протезы

- •8.2. Слуховые аппараты

- •8.2.1. Слуховые аппараты индивидуального пользования

- •8.2.2. Звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования

- •8.3. Кохлеарная имплантация

- •8.3.1. Система кохлеарного импланта

- •8.3.2. Отбор детей и взрослых на кохлеарную имплантацию

- •8.3.3. Послеоперационная реабилитация

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 9 развитие слухового восприятия в педагогическом процессе

- •9.1. Развитие системы специального образования лиц с нарушением слуха

- •9.2. Система образования слабослышащих

- •9.3. Системы образования глухих

- •9.3.1. Обучение на основе словесной речи

- •9.3.2. Верботональная система

- •9.3.3. Билингвистическая система

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел III речевая система

- •Глава 10

- •Строение речевой системы

- •10.1. Периферический отдел

- •10.1.1. Строение и функции носа

- •10.1.2. Строение и функции рта

- •10.1.3. Строение и функции глотки

- •10.1.4. Строение и функции гортани

- •10.1.5. Строение и функции трахеи, бронхов и легких

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 11 физиологические механизмы речи

- •11.1. Физиология периферического аппарата речи

- •11.1.1. Речевое дыхание

- •11.1.2. Образование голоса — фонация

- •11.1.3. Акустические свойства голоса

- •11.1.4. Особенности голосообразовании у детей

- •11.1.5. Образование звуков речи — артикуляция

- •11.2. Центральные механизмы речи

- •11.2.1. Взаимодействие корковых центров при речевой деятельности

- •11.2.2. Контроль речевой системы

- •11.2.3. Непроизвольный контроль речи

- •11.2.4. Неречевые формы коммуникации

- •11.2.5. Билатеральная (полушарная) организация речи

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 12 развитие речи у детей

- •12.1. Происхождение речи

- •12.2. Анатомические изменения органов речи в онтогенезе

- •12.3. Основные этапы формирования речи в онтогенезе

- •12.3.1. Подготовительный этап к речевому развитию (доречевой этап)

- •12.3.2. Этап самостоятельной речи

- •12.4. Физиологические механизмы формирования речи в онтогенезе

- •12.5. Нарушение доречевого развития

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 13 патология органов речи

- •13.1. Заболевания носа и носовой полости

- •13.1.1. Врожденные заболевания носа

- •1) Отсутствие носа;

- •4) Отсутствие одной из половин носа,

- •5) Удвоение ноздрей;

- •13.1.2. Приобретенные нарушения

- •13.1.3. Острый насморк (ринит)

- •13.1.4. Хронический насморк (ринит)

- •13.1.5. Заболевания придаточных пазух носа (синуиты)

- •13.1.6. Опухоли полости и придаточных пазух носа

- •13.2. Заболевания полости рта

- •13.3. Заболевания глотки

- •13.3.1. Врожденные и приобретенные нарушения глотки

- •13.3.2. Гипертрофия лимфоидного кольца глотки

- •13.3.3. Воспалительные заболевания глотки

- •13.3.4. Новообразования глотки

- •13.4. Заболевания гортани

- •13.4.1. Аномалии развития

- •13.4.2. Травмы гортани

- •13.4.3. Острые воспалительные заболевания

- •13.4.4. Хронические воспалительные заболевания

- •13.4.5. Нервные расстройства

- •13.4.6. Опухоли гортани

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 14 стойкие нарушения речи и их коррекция

- •14.1. Причины речевых расстройств

- •14.2. Клинико-педагогическая классификация нарушений речи

- •14.2.1. Периферические нарушения речи

- •14.2.2. Нарушения речи центрального происхождения

- •14.3. Психолого-педагогическая классификация нарушений речи

- •14.4. Системы помощи детям с нарушениями речи

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел IV зрительная система

- •Глава 15 строение зрительной системы

- •15.1. Краткие сведения об эволюции зрительной системы

- •15.2. Эмбриогенез зрительной системы у человека

- •15.3. Периферический отдел зрительной системы

- •15.3.1. Строение глазного яблока

- •15.3.2. Диоптрический аппарат

- •15.3.3. Защитный аппарат

- •15.3.4. Слезные органы

- •15.3.5. Глазодвигательный аппарат

- •15.3.6. Строение сетчатки

- •15.4. Центральный отдел зрительной системы

- •15.4.1. Подкорковые центры зрения

- •15.4.2. Представительство органа зрения в коре больших полушарий

- •15.5. Этапы развития зрительной системы у ребенка

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 16 физиологические механизмы зрения

- •16.1. Физические характеристики света

- •16.2. Психофизические эквиваленты света

- •16.3. Временные свойства и световая чувствительность зрения

- •16.4. Трансформация световой энергии в фоторецепторах и адаптация

- •16.5. Зрительный контраст

- •16.6. Механизмы цветового зрения

- •16.7. Механизмы бинокулярного зрения

- •16.8. Механизмы поддержания остроты зрения

- •16.9. Оптические механизмы зрения

- •16.10. Глазодвигательные механизмы зрения

- •16.11. Механизмы опознания зрительных образов

- •16.11.1. Нейрональные механизмы сетчатки

- •16.11.2. Центральные механизмы зрения

- •16.12. Формирование зрительных функций в онтогенезе

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 17 патология зрительной системы

- •17.1. Оптические нарушения зрения

- •17.1.1. Близорукость (миопия)

- •17.1.2. Дальнозоркость (гиперметропия)

- •17.1.3. Астигматизм

- •17.1.4. Катаракта

- •17.2. Патология глазодвигательного аппарата и бинокулярного зрения

- •17.2.1. Амблиопия

- •17.2.2. Косоглазие

- •17.2.3. Нистагм

- •17.3. Воспалительные и неинфекционные заболевания органа зрения

- •17.3.1. Заболевания защитного аппарата глаза

- •17.3.2. Заболевания роговицы глаза

- •17.4. Сенсорные нарушения зрения

- •17.4.1. Заболевания сетчатки

- •17.4.2. Нарушение цветового зрения и контрастности

- •17.4.3. Заболевания зрительного нерва

- •17.4.4. Нарушения зрения центрального происхождения

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 18 основные симптомы нарушения зрения и их причины

- •18.1. Нарушение остроты зрения

- •18.2. Нарушение световой чувствительности

- •18.3. Нарушение цветоощущения

- •18.4. Снижение контрастности восприятия

- •18.5. Нарушение восприятия величины предметов

- •18.6. Нарушение восприятия формы предметов

- •18.7. Нарушение поля зрения

- •18.8. Нарушение восприятия движения

- •18.9. Боль и другие ощущения в глазах

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 19 психолого-педагогическая система помощи при нарушениях зрения

- •19.1. Классификация детей с нарушениями зрения

- •19.2. Обучение, воспитание и коррекция детей с нарушением зрения

- •19.2.1. Система ранней помощи

- •19.2.2. Система дошкольного обучения

- •19.2.3. Система школьного обучения

- •19.3. Профилактика зрительных нарушений и охрана зрения

- •Контрольные вопросы и задания

10.1.4. Строение и функции гортани

Строение гортани. Гортань — короткая трубка, образованная хрящами и мягкими тканями, которую можно прощупать на передней стенке шеи. С боков от гортани находятся правый и левый сосудистые пучки шеи. Нижняя часть гортани прикрывает пищевод. Спереди гортани находится щитовидная железа. Сверху гортань сообщается с глоткой, снизу переходит в трахею.

Положение гортани по отношению к шейным позвонкам зависит от пола и возраста. У женщин и лиц молодого возраста она располагается несколько выше, у стариков — ниже. У новорожденных верхняя граница гортани находится на уровне тела II шейного позвонка, нижняя - на уровне III и IV шейных позвонков. К 7 годам верхняя граница гортани соответствует уровню 4 шейного позвонка, нижняя находится на 2 позвонка ниже, чем у новорожденного ребенка.

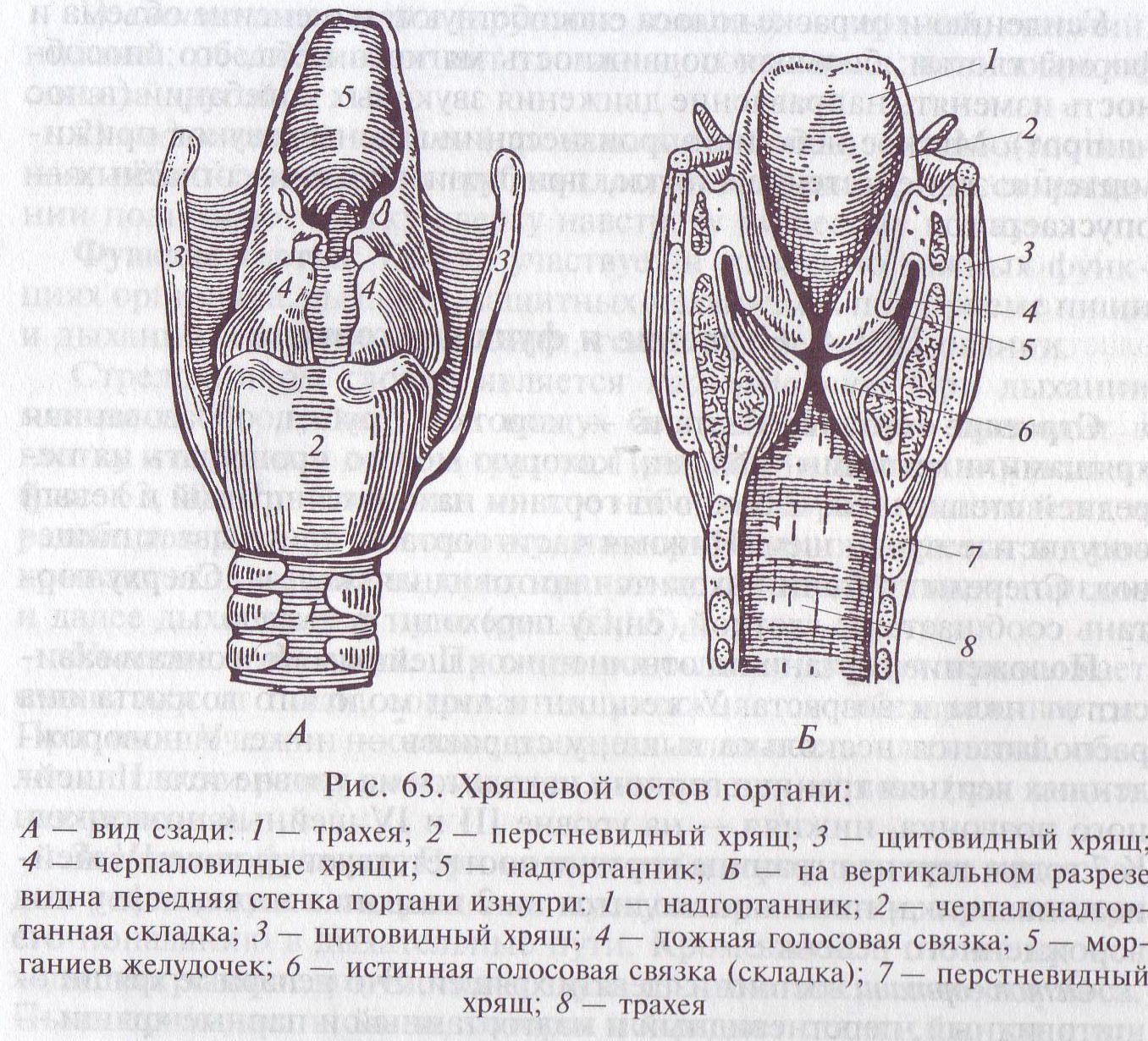

Остов гортани состоит из девяти хрящей. Это непарные хрящи — щитовидный, перстневидный и надгортанный и парные хрящи — черпаловидные, рожковидные (санториниевые) и клиновидные (врисбергиевы) (рис. 63).

Щитовидный хрящ — самый крупный. У мужчин он выдается на передней поверхности в виде кадыка, или адамова яблока; он состоит из двух пластин, сходящихся под углом впереди. От пластин отходят отростки вверх и вниз, последние (нижние) соединяются с перстневидным хрящом посредством сустава. У детей кадыка нет, размеры щитовидного хряща несколько больше у мальчиков, чем у девочек.

Перстневидный хрящ является, основным в гортани. Широкая задняя его часть («печатка» перстня) примерно в 4 раза выше передней. Передняя часть дуги служит важным опознавательным пунктом при операции трахеотомии. С возрастом хрящ увеличивается, особенно его задняя пластинка. На верхней поверхности пластики перстневидного хряща находятся суставные поверхности для сочленения с черпаловидными хрящами, а по бокам — с нижними рогами щитовидного хряща.

Надгортанник похож на лепесток. Это своеобразный клапан, который опускается и поднимается в зависимости от того, происходит дыхание или глотание. Надгортанник прикрепляется к внутренней

стороне хряща в области его вырезки своей нижней узкой частью при помощи щитонадгортанной связки, а спереди — к подъязычной кости подъязычно-надгортанной связкой. Широкая часть (верхний край надгортанника) свободна и возвышается над щитовидным хрящом. У детей раннего возраста надгортанник имеет узкую желобовидную форму, что затрудняет осмотр гортани. У старших детей надгортанник становится более широким и высоким.

Черпаловидные хрящи имеют форму трехгранной пирамиды. Они располагаются на задневерхнем крае («печатке») перстневидного хряща, образуя перстнечерпаловидный сустав. В этом суставе возможны два рода движений:

-

вращательные вокруг вертикальной оси, при которых мышечные отростки черпаловидных хрящей сближаются, а голосовые удаляются, и наоборот;

-

скользящие, при которых черпаловидные хрящи сближаются друг с другом и удаляются один от другого.

Основание каждого черпаловидного хряща имеет два отростка: наружный (мышечный) — место прикрепления мышц у гортани; передний (голосовой) — для прикрепления голосовой складки (истинной голосовой связки).

Санториниевы (рожковидные) хрящи расположены на верхушках черпаловидных хрящей; врисбергиевы (клиновидные) хрящи — в толще черпалонадгортанных складок.

Черпалонадгортанные складки тянутся от боковых краев надгортанника к верхушкам черпаловидных хрящей, ограничивая просвет гортани от входа в пищевод.

У детей до 7 лет щитовидный, перстневидный и черпаловидные хрящи — гиалиновые, а надгортанник и мелкие хрящи — эластические. Хрящи гортани подвергаются частичному окостенению, которое начинается в щитовидном хряще у мальчиков с 12—13 лет, у девочек — с 15—16 лет.

Голосовые складки (истинные голосовые связки) натянуты между внутренней поверхностью черпаловидных хрящей. Желудочковые, или преддверные, складки {ложные голосовые связки) расположены над голосовыми складками и содержат мышечные волокна и рыхлую соединительную ткань.

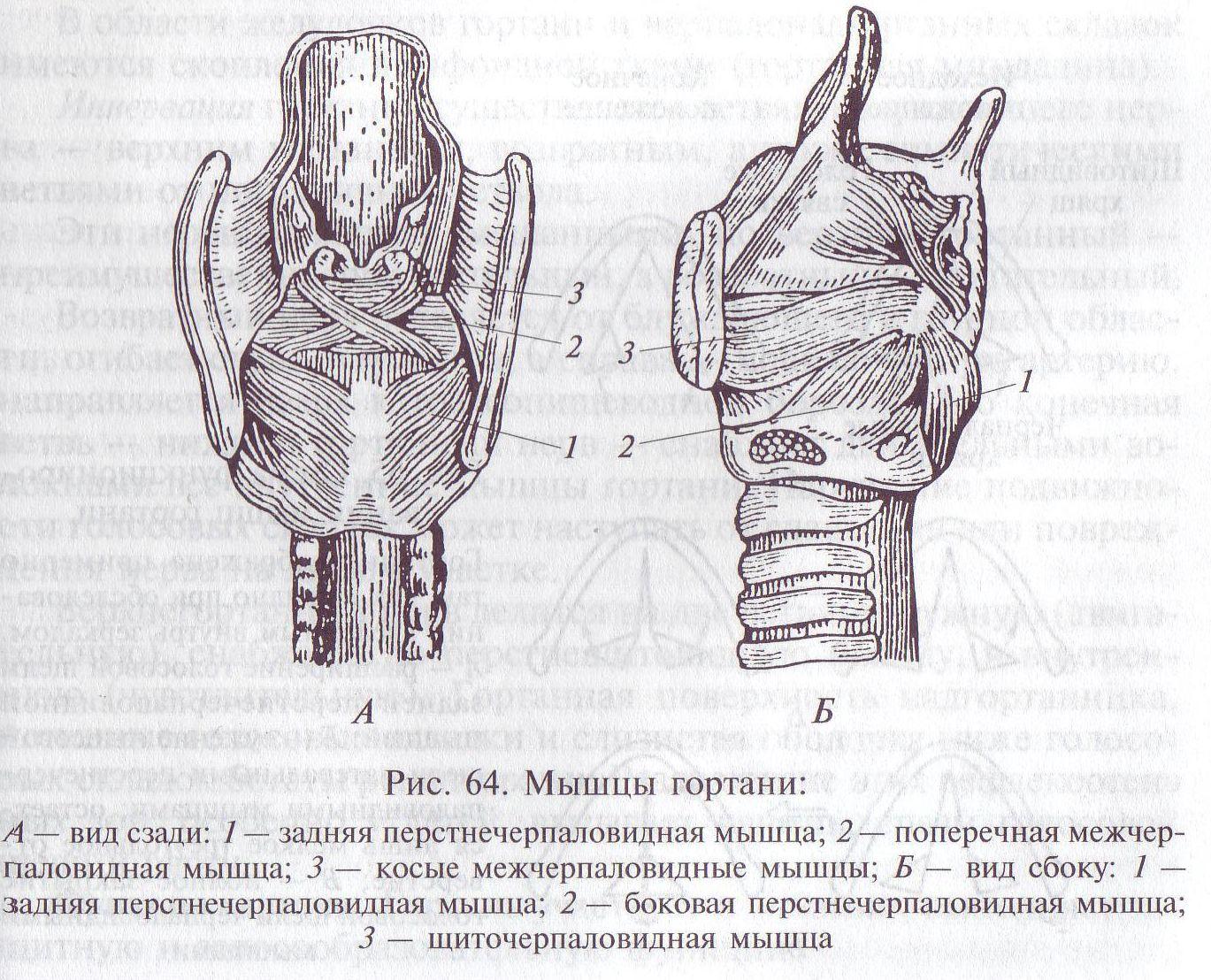

Мышцы гортани делятся на две группы (рис. 64) — наружные и внутренние.

Наружные мышцы фиксируют гортань и обеспечивают ее перемещение как целого органа вверх и вниз. К ним относятся:

-

щитоподъязычная — поднимает гортань кверху;

-

грудино-щитовидная и грудино-подъязычная — опускают гортань.

Внутренние мышцы в свою очередь делятся еще на три группы:

- натягивающие голосовые связки;

- расширяющие голосовую щель;

- сужающие голосовую щель.

К группе мышц, натягивающих голосовые связки, относятся:

- щиточерпаловидная (голосовая) мышца образует вместе со слизистой оболочкой, покрывающей голосовые складки, истинные голосовые связки; между голосовыми складками образуется голосовая щель. При сокращении щиточерпаловидных мышц голосовые складки натягиваются и, увеличиваясь в поперечнике, несколько суживают голосовую щель;

- перстнещитовидная мышца — один конец ее прикреплен к перстневидному хрящу, другой — к пластинке щитовидного. При сокращении мышца наклоняет щитовидный хрящ и способствует натяжению голосовых складок.

Группу мышц, расширяющих голосовую щель, составляет задняя перстнечерпаловидная мышца, которая начинается на задней поверхности печатки перстневидного хряща и прикрепляется к мышечному отростку черпаловидного хряща. При сокращении эта мышца поворачивает черпаловидные хрящи вокруг вертикальной оси, голосовые отростки хрящей вместе с прикрепленными к ним задними концами голосовых складок расходятся в стороны и голосовая щель раскрывается (рис. 65).

К группе мышц, сужающих голосовую щель, относятся:

1. боковая перстнечерпаловидная мышца — антагонист задней мышцы, закрывает голосовую щель; она прикреплена к боковой поверхности дуги перстневого хряща, а другой конец к мышечному отростку черпаловидных хрящей; 2. поперечная черпаловидная (непарная) мышца — соединяет между собой оба черпаловидных хряща; при сокращении она сближает хрящи между собой, смыкая голосовые складки; 3. косая черпаловидная мышца — соединяет мышечный отросток одного черпаловидного хряща с верхушкой другого; правые и левые косые мышцы перекрещиваются между собой; действие этих мышц дополняет действие поперечной мышцы.

Вся полость гортани выстлана слизистой оболочкой, покрытой цилиндрическим мерцательным эпителием, кроме голосовых складок, которые покрыты плоским эпителием. На боковых стенках гортани слизистая оболочка образует складки и углубления:

-

ямку — при переходе с корня языка на надгортанник;

-

желудочек гортани — между ложными и истинными голосовыми складками (см. рис. 63, Б).

-

грушевидный карман - у места перехода на стенки пищевода.

В подслизистой ткани имеются смешанные серозно-слизистые железы, особенно в стенках желудочков гортани, которые служат для увлажнения голосовых складок.

В области желудочков гортани и черпалонадгортанных складок имеются скопления лимфоидной ткани (гортанная миндалина).

Иннервация гортани осуществляется ветвями блуждающего нерва — верхним гортанным, возвратным, а также симпатическими ветвями от пограничного ствола.

Эти нервы являются смешанными, но верхний гортанный - преимущественно чувствительный, а возвратный — двигательный.

Возвратный нерв отделяется от блуждающего в грудной области, огибает слева дугу аорты, а справа — подключичную артерию, направляется вверх к трахеопищеводной борозде. Его конечная ветвь — нижний гортанный нерв — снабжает двигательными волокнами все внутренние мышцы гортани. Нарушение подвижности голосовых складок может наступать от сдавления или повреждения нерва на любом участке.

Верхнегортанный нерв делится на две ветви: наружную (двигательную), снабжающую перстнещитовидную мышцу, и внутреннюю (чувствительную). Гортанная поверхность надгортанника, истинные голосовые складки и слизистая оболочка ниже голосовых складок богаты рецепторами. Раздражение этих рефлексогенных зон, особенно у детей, вызывает кашель, спазм голосовой щели и рвоту.

Функции гортани. Гортань участвует в дыхании, выполняет защитную и голосообразовательную функции.

Дыхание. Через гортань проходит вдыхаемый и выдыхаемый воздух. При дыхании голосовая щель открыта. Ширина просвета гортани регулируется рефлекторно. Вдыхаемый воздух раздражает нервные окончания (рецепторы) в слизистой оболочке, соответствующая информация по стволу блуждающего нерва передается в дыхательный центр. Из дыхательного центра поступают двигательные импульсы к мышцам гортани. Имеется также рефлекторная связь гортани с межреберными мышцами и диафрагмой. Максимальное раскрытие голосовой щели имеет место при больших физических нагрузках и патологических состояниях в связи с необходимостью большого притока кислорода в этих условиях.

Защитная функция. Если во вдыхаемом воздухе имеются вредные примеси (пыль, газ), голосовая щель суживается или происходит полное ее замыкание (спазм). Следовательно, с дыхательной функцией тесно связана и защитная функция гортани.

Во время глотания гортань поднимается кверху, язык надавливает на надгортанник, который опускается вниз, закрывая вход в гортань, а голосовые складки смыкаются. При попадании инородного тела в гортань вступает в действие важный защитный механизм — кашель. Благодаря кашлю посторонние примеси из вдыхаемого воздуха в большинстве случаев выталкиваются из гортани.

Голосообразовательная функция — начинается с момента рождения. Особенности ее формирования подробно рассматриваются в следующей главе.

Особенности строения гортани у детей. До начала полового созревания различий в величине и строении гортани у мальчиков и девочек не наблюдается. У детей раннего возраста форма гортани воронкообразная, по мере роста ребенка она постепенно приближается к цилиндрической.

Рост гортани начинается в возрасте 5 — 7 лет. В период полового созревания она увеличивается у девочек на одну треть, а у мальчиков — на две трети; голосовые связки удлиняются, у мальчиков обозначается кадык.