- •ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- •И ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

- •ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

- •Жалобы

- •Осмотр

- •Пальпация

- •Измерения, или антропометрия

- •Измерение амплитуды движений в суставах

- •Исследование кровообращения и иннервации конечностей

- •ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО

- •Акромиально-ключичный сустав

- •Грудино-ключичный сустав

- •Плечевой сустав

- •Пястно-фаланговые и межфаланговые суставы

- •Тазобедренный сустав

- •Голеностопный сустав и суставы стопы

- •Позвоночник

- •ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

- •Рентгенологический метод

- •Компьютерная томографии (КТ)

- •Магнитно-резонансная томография (МРТ)

- •Ультразвуковая диагностика

- •Радионуклидная диагностика

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

- •ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ПЕРЕЛОМАХ

- •Перелом — полное нарушение целости кости, вызванное внешним насилием, превышающим пределы ее прочности.

- •Классификация переломов костей

- •КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ

- •Симптомы и диагноз перелома

- •Травматический шок

- •Синдром длительного сдавления

- •Объем помощи на этапах медицинской эвакуации

- •ОСНОВЫ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ

- •Эпидуральная анестезия

- •Введение анестезирующего раствора в гематому

- •РЕПОЗИЦИЯ ОТЛОМКОВ КОСТЕЙ

- •Одномоментная ручная репозиция

- •Постоянное, или скелетное вытяжение

- •Правила наложения гипсовой повязки

- •Уход за больным в гипсовой повязке

- •Осложнения при применении гипсовой повязки

- •ВНУТРЕННИЙ ОСТЕОСИНТЕЗ

- •Показания к удалению металлических фиксаторов

- •Показания к применению внешнего остеосинтеза

- •Особенности послеоперационного периода

- •Осложнения чрескостного остеосинтеза

- •ЗАКРЫТЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

- •ПЕРЕЛОМЫ РЕБЕР

- •ПЕРЕЛОМЫ ГРУДИНЫ

- •ПЕРЕЛОМЫ ЛОПАТКИ

- •ПЕРЕЛОМЫ КЛЮЧИЦЫ

- •ПЕРЕЛОМЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- •Переломы проксимального отдела плечевой кости

- •Переломы локтевого отростка

- •Переломы диафиза костей предплечья

- •Внутренний остеосинтез переломов костей предплечья

- •Переломы локтевой кости с вывихом головки лучевой (перелом-вывих Монтеджи)

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ КИСТИ

- •Переломы ладьевидной кости

- •Переломы трехгранной кости

- •Перелом гороховидной кости

- •Перелом крючковидной кости

- •Перелом головчатой кости

- •Перелом I пястной кости

- •ПЕРЕЛОМЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

- •Переломы Верхнего) конца бедренной кости

- •Лечение медиальных переломов шейки бедра

- •Лечение латеральных (вертельных) переломов бедренной кости

- •Изолированный перелом большого или малого вертелов

- •Диафизарные переломы бедренной кости

- •Переломы дистального отдела бедренной кости

- •Переломы мыщелков бедра

- •ПЕРЕЛОМЫ НАДКОЛЕННИКА

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ

- •Переломы проксимального отдела

- •Переломы диафиза костей голени

- •Переломы костей голени в области голеностопного сустава

- •Эпифизеолиз дистального отдела большеберцовой кости

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ СТОПЫ

- •Переломы фаланг пальцев стопы

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ТАЗА

- •ПЕРЕЛОМЫ ПОЗВОНОЧНИКА

- •Классификация огнестрельных переломов

- •Классификация огнестрельных ранений суставов

- •Раневая баллистика и морфология огнестрельных переломов

- •Патогенез взрывных повреждений

- •Патологическая анатомия взрывных повреждений

- •Примеры диагнозов

- •ОСОБЕННОСТИ ВЗРЫВНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФАХ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ

- •Квалифицированная медицинская помощь

- •Специализированная медицинская помощь

- •ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РАНЕНЫХ И БОЛЬНЫХ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ КОСТЕЙ

- •Комбинированные радиационные поражения

- •Комбинированные термо-механические поражения

- •Комбинированные химические поражения

- •ВЫВИХ ЛОПАТКИ

- •ВЫВИХ ПЛЕЧА

- •ВЫВИХ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •ВЫВИХ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

- •ВЫВИХ БЕДРА

- •ВЫВИХ НАДКОЛЕННИКА

- •УШИБ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

- •ПОВРЕЖДЕНИЕ СВЯЗОК

- •Повреждение связок голеностопного сустава

- •Повреждение связки надколенника

- •Повреждение связок лучезапястного сустава

- •Повреждение связок I пястно-фалангового сустава

- •Повреждение боковых связок межфаланговых суставов

- •Повреждение боковых связок

- •Повреждение менисков

- •Киста менисков

- •Киста подколенной ямки

- •ПОВРЕЖДЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ

- •Повреждение вращающей манжеты плеча

- •Разрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра

- •Разрыв ахиллова сухожилия

- •Отклонение голени кнаружи и кнутри

- •Врожденная мышечная кривошея

- •Врожденная косолапость

- •ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛИОМИЕЛИТА

- •ПОНЯТИЕ О РАНЕВОМ ИНФЕКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ

- •ЭНДОГЕННЫЕ ФОРМЫ ОСТЕОМИЕЛИТА

- •Гематогенный остеомиелит

- •Склерозирующий остеомиелит Гарре

- •Альбуминозный остеомиелит Олье

- •Костный абсцесс Броди

- •АНАЭРОБНАЯ ИНФЕКЦИЯ

- •СТОЛБНЯК

- •АМПУТАЦИЯ КОНЕЧНОСТИ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

- •ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ АМПУТАЦИИ

- •ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

- •БОЛЕЗНИ АМПУТАЦИОННЫХ КУЛЬТЕЙ

- •ОРТЕЗИРОВАН^Е

- •АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

- •Переходный пояснично-крестцовый позвонок

- •Аномалии развития тел позвонков

- •Спондилолиз

- •Спондилолистез

- •Сколиоз

- •ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА

- •Спондилоартрит и сакроилеит

- •Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева)

- •Деформирующий спондилез

- •Межпозвонковый остеохондроз

- •Международная классификация первичных опухолей костей и опухолеподобных заболеваний

- •Общие принципы диагностики

- •Основные принципы комплексного лечения первичных опухолей костей

- •ХРЯЩЕОБРАЗУЮЩИЕ ОПУХОЛИ

- •ГИГАНТОКЛЕТОЧНАЯ ОПУХОЛЬ

- •ОПУХОЛИ КОСТНОГО МОЗГА

- •СОСУДИСТЫЕ ОПУХОЛИ

- •Доброкачественные сосудистые опухоли

- •Промежуточные сосудистые опухоли

- •СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫЕ ОПУХОЛИ

- •ПРОЧИЕ ОПУХОЛИ

- •МЕТАСТАТИЧЕСКИЕ ОПУХОЛИ КОСТЕЙ

- •ОСТЕОХОНДРОПАТИИ

- •ФИБРОЗНЫЕ ОСТЕОДИСТРОФИИ

- •ОСТЕОПОРОЗ

- •КОСТНО-СУСТАВНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗ

- •БРУЦЕЛЛЕЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ КОСТНО-СУСТАВНОГО АППАРАТА

- •РЕАКТИВНЫЕ АРТРИТЫ

- •ГРИБКОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ КОСТЕЙ

- •ЭХИНОКОККОЗ (АЛЬВЕСЖОККОЗ) КОСТЕЙ

- •ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ

- •ДЕФОРМИРУЮЩИЙ АРТРОЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА

- •ВРОЖДЕННАЯ ДИСПЛАЗИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

- •ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫЙ ПЕРИАРТРОЗ

- •БОЛЕЗНИ СТАТИКО-ДИНАМИЧЕСКОЙ ПЕРЕГРУЗКИ СКЕЛЕТА

- •Патологическая перестройка костей

- •Поперечное плоскостопие

- •Молоточкообразные пальцы стопы

- •СЕРОЗНЫЙ (КРЕПИТИРУЮЩИЙ) ТЕНДОВАГИНИТ

- •СИНДРОМ «КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА»

- •КОНТРАКТУРА (БОЛЕЗНЬ) ДЮПЮИТРЕНА

- •ПОДОШВЕННЫЙ ФАСЦИИТ

- •СИНДРОМ «ТАРЗАЛЬНОГО ТУННЕЛЯ»

- •МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Глава 13. АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА

гом. К ним относят: деформирующий спондилез, спондилоартроз, межпозвонковый остеохондроз — которые чрезвычайно распространены среди взрослого населения.

Как правило, дегенеративные заболевания являются следствием инволютивных изменений структур позвоночника; перенесенные травмы позвоночника ускоряют и обостряют этот процесс. Дегидратация пульпозного ядра межпозвонкового диска начинается уже со второй-третьей декады жизни человека и приводит к развитию ряда морфологических изменений, которые характеризуются дегенерацией хряща замыкательных пластинок тел позвонков (хондроз), с последующим переходом патологического процесса на костную ткань замыкательных пластинок (остеохондроз). Дегенерация периферических волокон фиброзного кольца вызывает натяжение прободающих волокон (коллагеновых нитей кольца, переходящих в кость) в месте их прикрепления к замыкателъной пластинке и формирование остеофитов (спондилез). Прогрессирование дегенеративного процесса приводит к вторичному поражению дугоотростчатых суставов, а затем к патологическому увеличению суставных отростков (остеоартроз). Возникновению и прогрессированию дегенеративных заболеваний способствуют острые и хронические травмы, аномалии развития, деформации позвоночника, эндокринные и аутоиммунные заболевания.

Деформирующий спондилез

Деформирующий спондилез возникает в результате дегенеративного поражения фиброзного кольца межпозвонкового диска. При развитии дегенеративных изменений диска происходит перераспределение нагрузки путем образования добавочных опорных структур — костных бахромчатых разрастаний, исходящих из места прикрепления продольных связок, которые как бы окаймляют межпозвонковый диск. Эти разрастания и являются анатомическим субстратом деформирующего спондилеза. Для деформирующего спондилеза характерно медленно прогрессирующее, доброкачественное течение. Клиническая картина зависит от локализации остеофитов и их взаимоотношений со спинным мозгом и его корешками. При отсутствии компрессии невральных структур заболевание часто протекает бессимптомно и не отражается на трудоспособности больных. Довольно часто деформирующий спондилез является рентгенологической находкой при обследовании пациентов по поводу других заболеваний. При этом выявляют клювовидные остеофиты на телах нескольких позвонков (рис. 175). В грудном отделе они лучше видны на боковых рентгенограммах, в поясничном — как на боковых, так и на передне-задних. Отличительной особенностью костных разрастаний при деформирующем спондилезе является их ориентация перпендикулярно к оси позвоночника и отсутствие тенденции к слиянию между собой.

Болезнь Форестье — «старческий анкилозирующий гиперостоз», приводящий к оссификации и утолщению передней продольной связки на протяжении шейногрудного отдела позвоночника. Часто рас

433

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

сматривается как разновидность деформирующего спондилеза. В основе заболевания лежит аутоиммунный неспецифический воспалительный процесс. На рентгенограммах определяется утолщение передней продольной связки и ее слияние с вентральной поверхностью тел позвонков, при этом высота межпозвонковых промежутков не уменьшается. Клинически болезнь Форестье проявляется только ограничением амплитуды движений в пораженном отделе позвоночника. Гораздо тяжелее заболевание протекает при оссификации задней продольной связки («задний» Форестье). Ее утолщение приводит к прогрессирующему стенозу позвоночного канала, сдавлению спинного мозга, миелопатии и тяжелым неврологическим расстройствам.

Болезнь Баструпа. При болезни Ба-

струпа происходит резкое уменьшение расстояния между остистыми отростками нижних поясничных позвонков, вследствие чего между ними образуются ложные суставы и развивается гранулематозная реакция в окружающих мягких тканях. Заболевание объясняется отсутствием надостистой связки ниже IV поясничного позвонка у некоторых индивидов. Вследствие этого межостистая связка на уровне LIV~Lv подвергается быстрой дегенерации. Пациентов беспокоит боль в поясничной области при разгибании. На спондилограммах определяются близко расположенные «целующиеся» остистые отростки.

Спондилоартроз

Спондилоартрозом называют деформирующий остеоартроз дугоотростчатых суставов позвоночника. При спондилоартрозе происходит деструкция хрящевого покрова суставов и замещение его соединительной тканью. Субхондральный слой претерпевает склеротические изменения, суставные площадки отростков увеличиваются за счет костных разрастаний. В качестве самостоятельной нозологической единицы спондилоартроз встречается редко. Увеличение площади суставной поверхности дугоотростчатых суставов чаще рассматривают как проявление механизмов адаптации позвоночника к новым статическим нагрузкам при ряде заболеваний (остеохондроз, сколиоз). Нарушение взаимоотношений в дугоотростчатых суставах поясничного отдела позвоночника прзщ спондилоартрозе нередко является причиной дегенеративных -спондилолистезов. Резкое увеличение размеров суставных отростков

434

Глава 13. АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА

позвоночника приводит к стенозу (сужению) позвоночного канала и компрессии нервных структур.

Дегенеративный стеноз позвоночного канала. В последние годы,

рассматривая дегенеративно-дистрофические поражения позвоночника, дегенеративный стеноз позвоночного канала нередко выделяют как отдельную нозологическую единицу. В отличие от врожденного сужения, уменьшение размера позвоночного канала при этом заболевании происходит в результате приобретенных дегенеративных изменений структур межпозвонковых соединений (гипертрофии межпозвонковых суставов, желтых связок, протрузий межпозвонковых дисков с кальцификацией фиброзного кольца).

Выделяют центральную и локальную (латеральную) формы дегенеративного стеноза позвоночного канала. Для центральной формы характерно уменьшение поперечного размера позвоночного канала, при локальной форме происходит сужение бокового кармана (промежуток между задней поверхностью тела позвонка и передней поверхностью дугоотростчатого сустава, через который спинномозговой корешок проходит из позвоночного канала к межпозвонковому отверстию) или стеноз межпозвонкового отверстия.

Клиническая картина при дегенеративных стенозах позвоночного канала зависит от формы заболевания и степени сдавления невральных элементов. Латеральные стенозы, как правило, приводят к компрессии одного нервного корешка, с соответствующей симптоматикой. При центральном стенозе компрессии подвергаются все корешки «конского хвоста», проходящие в позвоночном канале на уровне сужения. В этом случае формируется симптомокомплекс компрессионной полирадикуло(миело)ишемии (боль в поясничной области, иррадиирующая в ноги, гипостезия кожи нижних конечностей, перемежающаяся нейрогенная хромота). При выраженных стенозах нередко возникают нарушения функций тазовых органов (склонность к запорам, нарушение мочеиспускания). У пациентов пожилого возраста необходимо проводить дифференциальную диагностику между сосудистой и нейрогенной хромотой. Для последней характерно исчезновение боли в ногах в положении стоя или легком наклоне туловища вперед (за счет увеличения размера позвоночного канала). При нейрогенной перемежающейся хромоте у пациентов не находят нарушений пульсации периферических артерий и признаков хронической сосудистой недостаточности.

Межпозвонковый остеохондроз

Это дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника, в первую очередь межпозвонковых дисков, сопровождающееся их деформацией, уменьшением высоты, расслоением фиброзного кольца и смещением пульпозного ядра.

Нередко патологические изменения в межпозвонковых дисках служат «пусковым» фактором для дегенерации остальных структур позвоночника. В настоящее время многие ортопеды рассматривают межпозвонковый остеохондроз, сегментарную нестабильность, артроз дугоотро-

435

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

стчатых суставов и стеноз позвоночного канала как последовательные этапы одного морфологического процесса.

Прогрессирующее течение межпозвонкового остеохондроза приводит к различным патологическим состояниям, определяющим клиническую картину на разных стадиях заболевания.

1.Сегментарная нестабильность. Наиболее раннее функциональное проявление дегенерации межпозвонкового диска в виде патологической низкоамплитудной сегментарной гипермобильности. Избыточная подвижность в позвоночном сегменте приводит к натяжению капсулы и синовиальной оболочки дугоотростчатых суставов, что проявляется локальной болью в пораженном отделе позвоночника. Кроме того, раздражение структур вегетативной нервной системы, иннервирующей заднюю треть межпозвонковых дисков (в частности п. sinuvertebralis) вызывает различной степени нарушения кровоснабжения в регионарных зонах.

2.Потеря высоты межпозвонкового диска. Прогрессирующее снижение высоты межпозвонкового диска приводит к инклинации суставных отростков (смещение суставных поверхностей относительно друг друга вдоль продольной оси позвоночника). При этом вышележащий позвонок смещается книзу и кзади (ретролистез). Значительная инклинация суставных отростков существенно уменьшает вертикальный размер межпозвонкового отверстия, что может привести к компрессии соответствующего нервного корешка в этой зоне.

3.Протрузия межпозвонкового диска. Для этой стадии характерно резкое снижение тургора межпозвонкового диска и выбухание фиброзного кольца диска в просвет позвоночного канала при осевых нагрузках на позвоночник. Протрузия фиброзного кольца, как правило, происходит в задних и задне-наружных его отделах, которые являются наименее прочными. При длительном существовании протрузии межпозвонкового диска в эпидуральной клетчатке происходит образование фиброзных тяжей, способных деформировать дуральный мешок и спинномозговой корешок.

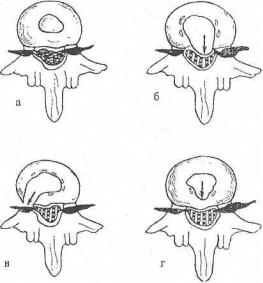

4.Грыжа межпозвонкового диска. При грыже межпозвонкового диска происходит смещение пульпозного ядра за пределы фиброзного кольца. В зависимости от расположения в горизонтальной плоскости выделяют срединные, парамедианные, фораминальные и экстрафораминальные грыжи (рис. 176). Изменения в дисках сопровождаются дегенерацией смежных замыкательных пластинок, что нередко приводит к грыжевым выпячиваниям диска в губчатое вещество тела позвонка (грыжа Шморля). Для грыж Шморля характерно бессимптомное течение.

Рентгенологическое исследование при остеохондрозе позвоночника выявляет сужение межпозвонковых промежутков, неровные контуры замыкательных пластинок и незначительные клювовидные разрастания по их краям, признаки обызвествления студенистого ядра или фиброзного кольца, «вакуум феномен» (щелевидные просветления в передних отделах дисков), грыжи Шморля. Функциональная рентгенография (наклоны вперед

иназад, в стороны) позволяет обнаружить различные формы нестабильности позвоночника. На функциональных

436

Глава 13. АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА

Рис. 176. Схема «выпадения» межпозвонковых дисков:

а— нормальные анатомические взаимоотношения; б — срединное; в ~~ парамедианное;

г— срединное выпадение фиброзного кольца и студенистого ядра

рентгенограммах признаком гипермобильности является увеличение (при разгибании) или уменьшение (при сгибании) высоты передних отделов межпозвонкового диска в исследуемом сегменте более чем на 1/4, по сравнению с соседними. Нестабильность в исследуемом позвоночном сегменте констатируют при наличии смещения тел смежных позвонков относительно друг друга на 3 мм и более. Позитивная миелография (рентгенография с контрастированием подоболочечных пространств) выявляет уровень и степень сужения позвоночного канала, а в некоторых случаях источник компрессии нервно-сосудистых элементов. Компьютерная томография при дегенеративных заболеваниях позвоночника позволяет определить передне-задний и поперечный размеры позвоночного канала, ширину «бокового пространства», толщину желтой связки, размер межпозвонкового отверстия. Магнитно-резонансная томография является одним из самых информативных методов диагностики при остеохондрозе позвоночника и дает возможность оценить состояние межпозвонкового диска (на томограммах в режиме «Т2» пораженные дегенеративным процессом диски имеют темный цвет); выявить протрузии и грыжи дисков, а также уточнить их взаимоотношения со структурами позвоночного канала. Электромиография позволяет оценить нервно-мышечную проводимость и определить уровень компрессии нервного корешка. Электрофизиологические исследования включают оценку скорости проведения по чувствительным и двигательным нервам верхних и нижних конечностей, оценку параметров F-волны и Н-рефлекса, произвольной мышечной активности.

437

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

Клиническая картина. Основными патологическими факторами, определяющими клиническую картину при остеохондрозе позвоночника, являются нестабильность позвоночно-двигательного сегмента и компрессия нейрососудистых элементов. При поражении шейного отдела позвоночника

вначале заболевания пациенты предъявляют жалобы на боль в шее, усиливающуюся при движениях головой. При вовлечении в патологический процесс нервных корешков, в зависимости от уровня поражения, отмечается иррадиация боли в область верхнего края лопатки, надплечья, левую

половину грудной клетки (CIV), по наружной поверхности плеча (Cv), в предплечье с распространением на I и II пальцы кисти (CVi). Интенсивность отраженной боли увеличивается при форсированном боковом наклоне головы (симптом Шпурлинга). Наблюдают гипостезию в зонах иннервации нервных корешков, ослабление или утрату сухожильных рефлексов. Характерные комплексы симптомов, обусловленные остеохондрозом шейного отдела позвоночника, нередко выделяют в виде синдромов (вегето-висцеральный, вегетативно-сосудистый, передней лестничной мышцы, плечелопаточный периартроз, плечевой эпикондилит, синдром позвоночной артерии). Вегето-висцеральный синдром проявляется болью в области сердца и между лопаток, которая резко усиливается при движениях головы и руки и не купируется приемом нитроглицерина. В отличие, от истинной стенокардии, признаки ишемии миокарда на ЭКГ отсутствуют. Синдром передней лестничной мышцы обусловлен продолжительной компрессией плечевого сплетения и подключичных сосудов напряженной передней лестничной мышцей или шейным ребром. Пациентов беспокоит интенсивная боль и тяжесть в руке, усиливающаяся при ее отведении. Отмечают припухлость в надключичной ямке, болезненность и напряжение передней лестничной мышцы. На пораженной стороне кожа кисти бледнеет или приобретает цианотичный оттенок, определяется гипотермия кисти. После новокаиновой блокады лестничной мышцы боли и парестезия в руке исчезают, что способствует установлению правильного диагноза. Для синдрома плечелопаточного периартроза характерна боль в области плечевого сустава и возникновение приводящей контрактуры плеча. При обследовании отмечают атрофию мышц надплечья и определяют болезненную точку в проекции большого бугорка плечевой кости. Плечевой эпикондилит проявляется стойкой болью в области надмыщелка плеча (чаще страдает наружный надмыщелок). Боль усиливается при сжатии кисти

вкулак, рукопожатии. В основе синдрома позвоночной артерии (синдром

Барре) лежит унковертебральный артроз на уровне CIV~Cv, Cv~CVi сегментов, приводящий к ее сдавлению. Пациентов беспокоит головная боль, шум в ушах, снижение зрения («туман перед глазами»), тошнота, глоточные симптомы (дисфония, глоточные парестезии). При резкой перемене положения головы возникает головокружение, иногда кратковременная потеря сознания вследствие нарушения кровоснабжения в бассейне позвоночной артерии.

Для остеохондроза грудного отдела позвоночника характерны локальные вертеброгенные боли, симптом торакалгии, а также вегето-вис-

438

Глава 13. АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА

церальные синдромы с иррадиацией боли в область лопатки, сердца, живота, паха.

На ранних стадиях остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника пациентов беспокоит боль в поясничной области, возникающая при длительной физической и статической нагрузках в результате сегментарной нестабильности. При осмотре нередко обнаруживаются статические нарушения в виде выпрямления поясничного лордоза и напряжения длинных мышц спины. Во время пальпации определяется боль при надавливании на остистые отростки и паравертебральные точки.

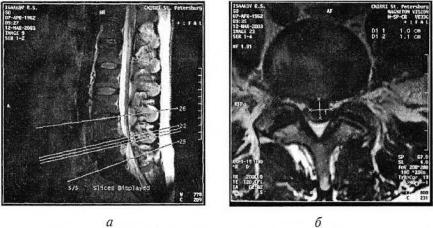

В случае возникновения грыжи межпозвонкового диска к описанной выше картине присоединяются неврологические нарушения. Клинические проявления грыжи межпозвонкового диска зависят от ее уровня, локализации, размера, взаимоотношений со структурами позвоночного канала. Наиболее часто возникают грыжи межпозвонковых дисков Liv~Lv, Lv—S, с компрессией Lv и S, корешков (рис. 177). Пациенты предъявляют жалобы на выраженную простреливающую боль в ноге, при этом люмбалгия, беспокоившая их ранее, нередко исчезает. Неврологическое обследование позволяет определить нарушения чувствительности кожи, ослабление сухожильных рефлексов с нижних конечностей, снижение силы подошвенного (S,) или тыльного сгибания стопы и ее I пальца Характерен тест подъема выпрямленной ноги (ПВН) — появление или усиление боли по задней или задне-наружной поверхности бедра и голени во время подъема выпрямленной ноги, которая возникает вследствие натяжения седалищного нерва. У части больных возникает рефлекторный анталгический сколиоз, направленный в сторону смещенного диска (гомолатеральный) или противоположную (гетеролатеральный). При больших срединных грыжах межпозвонковых дисков в результате сдавления дурального мешка наблюдаются признаки поражения корешков, нарушения функций тазовых органов по периферическому типу.

Лечение. Комплекс мероприятий консервативного лечения пациентов с дегенеративными поражениями позвоночника:

1.Ограничительный режим (иммобилизация позвоночника с использованием шейных и пояснично-крестцовых полужестких корсетов, в некоторых случаях палатный или постельный режим).

2.Медикаментозная терапия (неспецифические противовоспалительные препараты, дезагреганты, седативные средства, витамины группы В).

3.Лечебные новокаиновые блокады (по показаниям).

4.Физиотерапевтические процедуры (диадинамические токи, амплипульс, фонофорез гидрокортизона и др.).

5.Тракционная терапия (вытяжение позвоночника на наклонной плоскости, подводное вытяжение, вытяжение шейного отдела позвоночника при помощи специальных аппаратов).

6.Лечебная физкультура, направленная на формирование мышечного «корсета» вокруг позвоночника; массаж; электромиостимуляция, мануальная и рефлексотерапия.

439

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

Рис. 177. Магнитно-резонансные томограммы поясничного отдела позвоночника. Определяется грыжа межпозвонкового диска Liy—Ly со сдавлением дурального мешка и спинномозгового корешка Ly слева:

а — реконструкция в сагиттальной плоскости; б — в горизонтальной (аксиальной)

Оперативное лечение пациентам с грыжами межпозвонковых дисков и дегенеративными стенозами позвоночного канала показано в тех случаях, когда комплексная консервативная терапия не имеет эффекта. Основными задачами хирургического вмешательства являются устранение компрессии невральных элементов позвоночного канала, коррекция анатомических взаимоотношений и фиксация пораженных двигательных сегментов с применением транспедикулярной и костнопластической стабилизации позвоночника.