- •ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- •И ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

- •ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

- •Жалобы

- •Осмотр

- •Пальпация

- •Измерения, или антропометрия

- •Измерение амплитуды движений в суставах

- •Исследование кровообращения и иннервации конечностей

- •ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО

- •Акромиально-ключичный сустав

- •Грудино-ключичный сустав

- •Плечевой сустав

- •Пястно-фаланговые и межфаланговые суставы

- •Тазобедренный сустав

- •Голеностопный сустав и суставы стопы

- •Позвоночник

- •ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

- •Рентгенологический метод

- •Компьютерная томографии (КТ)

- •Магнитно-резонансная томография (МРТ)

- •Ультразвуковая диагностика

- •Радионуклидная диагностика

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

- •ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ПЕРЕЛОМАХ

- •Перелом — полное нарушение целости кости, вызванное внешним насилием, превышающим пределы ее прочности.

- •Классификация переломов костей

- •КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ

- •Симптомы и диагноз перелома

- •Травматический шок

- •Синдром длительного сдавления

- •Объем помощи на этапах медицинской эвакуации

- •ОСНОВЫ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ

- •Эпидуральная анестезия

- •Введение анестезирующего раствора в гематому

- •РЕПОЗИЦИЯ ОТЛОМКОВ КОСТЕЙ

- •Одномоментная ручная репозиция

- •Постоянное, или скелетное вытяжение

- •Правила наложения гипсовой повязки

- •Уход за больным в гипсовой повязке

- •Осложнения при применении гипсовой повязки

- •ВНУТРЕННИЙ ОСТЕОСИНТЕЗ

- •Показания к удалению металлических фиксаторов

- •Показания к применению внешнего остеосинтеза

- •Особенности послеоперационного периода

- •Осложнения чрескостного остеосинтеза

- •ЗАКРЫТЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

- •ПЕРЕЛОМЫ РЕБЕР

- •ПЕРЕЛОМЫ ГРУДИНЫ

- •ПЕРЕЛОМЫ ЛОПАТКИ

- •ПЕРЕЛОМЫ КЛЮЧИЦЫ

- •ПЕРЕЛОМЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- •Переломы проксимального отдела плечевой кости

- •Переломы локтевого отростка

- •Переломы диафиза костей предплечья

- •Внутренний остеосинтез переломов костей предплечья

- •Переломы локтевой кости с вывихом головки лучевой (перелом-вывих Монтеджи)

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ КИСТИ

- •Переломы ладьевидной кости

- •Переломы трехгранной кости

- •Перелом гороховидной кости

- •Перелом крючковидной кости

- •Перелом головчатой кости

- •Перелом I пястной кости

- •ПЕРЕЛОМЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

- •Переломы Верхнего) конца бедренной кости

- •Лечение медиальных переломов шейки бедра

- •Лечение латеральных (вертельных) переломов бедренной кости

- •Изолированный перелом большого или малого вертелов

- •Диафизарные переломы бедренной кости

- •Переломы дистального отдела бедренной кости

- •Переломы мыщелков бедра

- •ПЕРЕЛОМЫ НАДКОЛЕННИКА

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ

- •Переломы проксимального отдела

- •Переломы диафиза костей голени

- •Переломы костей голени в области голеностопного сустава

- •Эпифизеолиз дистального отдела большеберцовой кости

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ СТОПЫ

- •Переломы фаланг пальцев стопы

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ТАЗА

- •ПЕРЕЛОМЫ ПОЗВОНОЧНИКА

- •Классификация огнестрельных переломов

- •Классификация огнестрельных ранений суставов

- •Раневая баллистика и морфология огнестрельных переломов

- •Патогенез взрывных повреждений

- •Патологическая анатомия взрывных повреждений

- •Примеры диагнозов

- •ОСОБЕННОСТИ ВЗРЫВНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФАХ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ

- •Квалифицированная медицинская помощь

- •Специализированная медицинская помощь

- •ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РАНЕНЫХ И БОЛЬНЫХ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ КОСТЕЙ

- •Комбинированные радиационные поражения

- •Комбинированные термо-механические поражения

- •Комбинированные химические поражения

- •ВЫВИХ ЛОПАТКИ

- •ВЫВИХ ПЛЕЧА

- •ВЫВИХ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •ВЫВИХ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

- •ВЫВИХ БЕДРА

- •ВЫВИХ НАДКОЛЕННИКА

- •УШИБ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

- •ПОВРЕЖДЕНИЕ СВЯЗОК

- •Повреждение связок голеностопного сустава

- •Повреждение связки надколенника

- •Повреждение связок лучезапястного сустава

- •Повреждение связок I пястно-фалангового сустава

- •Повреждение боковых связок межфаланговых суставов

- •Повреждение боковых связок

- •Повреждение менисков

- •Киста менисков

- •Киста подколенной ямки

- •ПОВРЕЖДЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ

- •Повреждение вращающей манжеты плеча

- •Разрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра

- •Разрыв ахиллова сухожилия

- •Отклонение голени кнаружи и кнутри

- •Врожденная мышечная кривошея

- •Врожденная косолапость

- •ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛИОМИЕЛИТА

- •ПОНЯТИЕ О РАНЕВОМ ИНФЕКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ

- •ЭНДОГЕННЫЕ ФОРМЫ ОСТЕОМИЕЛИТА

- •Гематогенный остеомиелит

- •Склерозирующий остеомиелит Гарре

- •Альбуминозный остеомиелит Олье

- •Костный абсцесс Броди

- •АНАЭРОБНАЯ ИНФЕКЦИЯ

- •СТОЛБНЯК

- •АМПУТАЦИЯ КОНЕЧНОСТИ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

- •ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ АМПУТАЦИИ

- •ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

- •БОЛЕЗНИ АМПУТАЦИОННЫХ КУЛЬТЕЙ

- •ОРТЕЗИРОВАН^Е

- •АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

- •Переходный пояснично-крестцовый позвонок

- •Аномалии развития тел позвонков

- •Спондилолиз

- •Спондилолистез

- •Сколиоз

- •ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА

- •Спондилоартрит и сакроилеит

- •Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева)

- •Деформирующий спондилез

- •Межпозвонковый остеохондроз

- •Международная классификация первичных опухолей костей и опухолеподобных заболеваний

- •Общие принципы диагностики

- •Основные принципы комплексного лечения первичных опухолей костей

- •ХРЯЩЕОБРАЗУЮЩИЕ ОПУХОЛИ

- •ГИГАНТОКЛЕТОЧНАЯ ОПУХОЛЬ

- •ОПУХОЛИ КОСТНОГО МОЗГА

- •СОСУДИСТЫЕ ОПУХОЛИ

- •Доброкачественные сосудистые опухоли

- •Промежуточные сосудистые опухоли

- •СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫЕ ОПУХОЛИ

- •ПРОЧИЕ ОПУХОЛИ

- •МЕТАСТАТИЧЕСКИЕ ОПУХОЛИ КОСТЕЙ

- •ОСТЕОХОНДРОПАТИИ

- •ФИБРОЗНЫЕ ОСТЕОДИСТРОФИИ

- •ОСТЕОПОРОЗ

- •КОСТНО-СУСТАВНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗ

- •БРУЦЕЛЛЕЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ КОСТНО-СУСТАВНОГО АППАРАТА

- •РЕАКТИВНЫЕ АРТРИТЫ

- •ГРИБКОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ КОСТЕЙ

- •ЭХИНОКОККОЗ (АЛЬВЕСЖОККОЗ) КОСТЕЙ

- •ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ

- •ДЕФОРМИРУЮЩИЙ АРТРОЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА

- •ВРОЖДЕННАЯ ДИСПЛАЗИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

- •ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫЙ ПЕРИАРТРОЗ

- •БОЛЕЗНИ СТАТИКО-ДИНАМИЧЕСКОЙ ПЕРЕГРУЗКИ СКЕЛЕТА

- •Патологическая перестройка костей

- •Поперечное плоскостопие

- •Молоточкообразные пальцы стопы

- •СЕРОЗНЫЙ (КРЕПИТИРУЮЩИЙ) ТЕНДОВАГИНИТ

- •СИНДРОМ «КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА»

- •КОНТРАКТУРА (БОЛЕЗНЬ) ДЮПЮИТРЕНА

- •ПОДОШВЕННЫЙ ФАСЦИИТ

- •СИНДРОМ «ТАРЗАЛЬНОГО ТУННЕЛЯ»

- •МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Глава 13. АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА

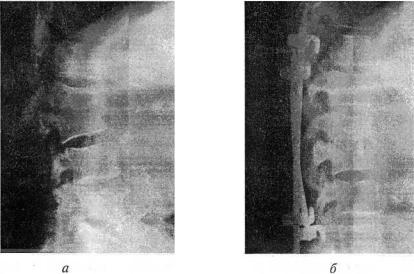

Рис. 173. Рентгенограммы больного с неспецифическим спондилитом тел LIII-LIV позвонков:

а— до операции; б — после двухэтапной операции (задняя фиксация позвоночника дистрактором и контрактором, резекция гнойного очага, передний спондилодез)

внутривенно, затем назначают таблетированные формы (на срок до 6 нед). Выбор антибактериального препарата для этого этапа лечения целесообразно производить на основании данных микробиологического исследования содержимого резецированного позвонка.

Спондилоартрит и сакроилеит

Спондилоартрит характеризуется инфекционным поражением мелких межпозвонковых суставов, нередко сочетающимся с воспалением крестцово-подвздошных сочленений. Этиология спондилоартрита может быть различной (стафилококковая, стрептококковая инфекция, бруцеллез, ревматизм, грипп, гонорея и др.). В ряде случаев этиологию заболевания установить не удается. Локализуется процесс чаще в поясничном отделе позвоночника.

Клиническая картина. Процесс развивается на фоне основного заболевания или в ближайший период после него. Появляются интенсивные боли, носящие распространенный характер, подвижность позвоночника ограничена. При осмотре — поясничный лордоз сглажен, обычно выявляют ограничение амплитуды движений в позвоночнике. При пальпации можно определить распространенную болезненность остистых отростков поясничных и грудных позвонков и в соответствующих паравертебральных отделах. Дыхательная экскурсия грудной клетки не нарушена. Заболевание протекает на фоне небольшого повышения общей температуры тела (37,5—37,8° С). При исследовании крови нередко

429

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

определяются лейкоцитоз и увеличенная СОЭ. Рентгенологическое исследование, проводимое в начальных стадиях заболевания, мало способствует установлению диагноза. В далеко зашедших случаях можно выявить сужение суставной щели в мелких межпозвонковых суставах, а также деформирующие изменения в суставных отростках.

Воспаление крестцово-подвздошных суставов — сакроилеит в начальном периоде заболевания устанавливают на основании клинических симптомов. При сведении и разведении крыльев подвздошных костей, при сгибании ноги в коленном суставе в положении больного на животе, а также при покашливании возникает боль в крестцово-подвздошных сочленениях. В первый период заболевания при рентгенологическом исследовании каких-либо изменений не определяется. В дальнейшем появляются смазанность контуров и усиленный субхондральный склероз крестцово-подвздошных сочленений, а иногда — очаги деструкции и даже анкилозирование сочленений.

Лечение. Антибактериальную терапию назначают в зависимости от этиологии заболевания. Всем больным необходимы жесткая постель (щит), тепловые физиотерапевтические процедуры (парафиновые аппликации) и массаж. В тех случаях, когда течение заболевания осложняется образованием абсцессов в области дугоотростчатых суставов и крестцово-подвздошных сочленений, показаны хирургические вмешательства — дренирование гнойных очагов, резекция костных структур в пределах здоровых тканей.

Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева)

Заболевание впервые описано В. М. Бехтеревым в 1892 г. под названием «одеревенелость позвоночника», в дальнейшем — Штрюмпелем (1897) и

Мари (1898).

Анкилозирующий спондилоартрит — системное воспалительное заболевание соединительной ткани с преимущественным поражением суставно-связочного аппарата позвоночника. Течение заболевания хроническое, ведущее к анкилозированию дугоотростчатых суставов и окостенению связочного аппарата позвоночника.

До настоящего времени этиология заболевания неизвестна. Предполагалось ведущее значение в развитии болезни Бехтерева инфекционно-аллергического механизма, вызывающего после переохлаждений активизацию характерного ревматического процесса на фоне латентной инфекции. Последние годы большое значение в патогенезе анкилозирующего спондилоартрита придают генетической предрасположенности, поскольку у 80—95% больных определяют антиген гистосовместимости HLA-B27. Различают центральную форму болезни Бехтерева (поражается только позвоночник) и периферическую (поражаются позвоночник, тазобедренный, плечевой, коленный, запястные, пястно-фаланговые, плюснефаланговые суставы). Анкилозируюшим спондилоартритом заболевают преимущественно мужчины в возрасте от

15 до 30 лет.

430

Глава 13. АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА

Клиническая картина. Первые признаки заболевания у большинства

пациентов проявляются в виде ноющих болей в нижней части спины и ограничения подвижности в поясничном отделе позвоночника. Наиболее сильно болевой синдром и чувство скованности выражены в утренние часы. У 20% пациентов боли в позвоночнике предшествуют явления воспаления периферических суставов. В большинстве случаев процесс начинается с пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений, а затем он распространяется на грудной, и в последнюю очередь

— на шейный отделы. Процесс медленно прогрессирует и заканчивается анкилозом всего позвоночника. Заболевание обычно протекает на фоне небольшого повышения температуры тела (37-37,5° С). При осмотре определяются скованность всего позвоночника и напряжение длинных мышц спины. Подвижность в пораженных отделах позвоночника резко ограничена. Ранним симптомом сподилоартрита является значительное ограничение экскурсий грудной клетки с затруднением глубокого вдоха. Нередко вследствие этого у больных определяется брюшной тип дыхания. При наступлении анкилоза реберно-позвоночных суставов экскурсии грудной клетки отсутствуют. С развитием анкилозирования болевой синдром постепенно проходит. При вовлечении в патологический процесс реберно-позвоночных суставов возникает боль в задних отделах груди, имитирующая плеврит. В результате прогрессирования заболевания за счет нарастания деформаций позвоночника постепенно меняется внешний вид больного. Резко увеличены кифоз грудного отдела позвоночника и лордоз шейного, верхняя часть туловища наклонена вперед, голова опущена книзу, больной смотрит исподлобья. Распознаванию заболевания помогают симптомы Отта, Шобера и пробы Зацепина и Вершаковского.

Симптом Отта определяют следующим образом. У больного, находящегося в вертикальном положении, отмечают две точки: на уровне VII шейного позвонка и на 30 см книзу от нее. Затем расстояние между указанными точками повторно измеряют при максимальном сгибании туловища — у здоровых людей оно увеличивается на 4-5 см, у больных болезнью Бехтерева изменения расстояния не находят. Симптом Шобера — в вертикальном положении больного отмечают две точки — над остистым отростком V поясничного позвонка и на 10 см кверху от него. При сгибании у здоровых людей это расстояние увеличивается на 4—5 см, у больных изменяется незначительно. Проба Зацепина — при надавливании на места прикрепления X, XI, XII ребер к позвонкам появляется боль. Проба Вершаковского: надавливают кистью в промежуток между нижними ребрами и гребнем подвздошной кости и отмечают при этом сопротивление мышц живота и спины в случае воспалительного процесса в межпозвонковых суставах. У большинства пациентов в активной стадии заболевания СОЭ существенно увеличена. Может наблюдаться умеренная нормоцитарная анемия, незначительное повышение содержания щелочной фосфатазы, креатинфосфокиназы. Тест на ревматоидный фактор отрицательный.

Рентгенологическое исследование подтверждает диагноз. В ранние периоды заболевания наблюдается анкилозирование крестцово-подвздошных сочленений, а также мелких межпозвонковых суставов.

431

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

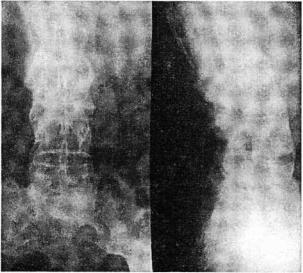

Рис. 174. Рентгенограммы больного с болезнью Бехтерева

В более поздние периоды заболевания происходит окостенение связочного аппарата и позвоночник приобретает вид бамбуковой палки (рис. 174).

В зависимости от клинических проявлений и рентгенологической картины выделяют 3 стадии анкилозирующего спондилоартрита — начальную, умеренно выраженных проявлений, позднюю.

Лечение. Комплексное, включающее медикаментозные средства, лечебную гимнастику, направленную на сохранение дыхательной экскурсии грудной клетки, физиотерапевтические процедуры и грязелечение, оказывающее болеутоляющее, десенсибилизирующее и противовоспалительное влияние. Хороший лечебный эффект оказывает применение индометацина, ибупрофена. Назначают фонофорез гидрокортизона, лечебную, дыхательную гимнастику. Больным с выраженным болевым синдромом проводят курсы рентгенотерапии, которая уменьшает боль и приостанавливает воспалительную реакцию. Несмотря на проводимые энергичные лечебные мероприятия, только в единичных случаях удается ослабить прогрессирование заболевания. Хирургическое лечение проводят для устранения ортопедических последствий заболевания. При выраженных деформациях позвоночника выполняют корригирующие вертебротомии. В случаях анкилозов крупных суставов проводят операцию эндопротезирования.

ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

В настоящее время понятие «дегенеративно-дистрофическое поражение позвоночника» включает целый ряд заболеваний, объединенных общим морфологическим процессом и часто сочетающихся друг с дру

432