- •ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- •И ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

- •ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

- •Жалобы

- •Осмотр

- •Пальпация

- •Измерения, или антропометрия

- •Измерение амплитуды движений в суставах

- •Исследование кровообращения и иннервации конечностей

- •ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО

- •Акромиально-ключичный сустав

- •Грудино-ключичный сустав

- •Плечевой сустав

- •Пястно-фаланговые и межфаланговые суставы

- •Тазобедренный сустав

- •Голеностопный сустав и суставы стопы

- •Позвоночник

- •ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

- •Рентгенологический метод

- •Компьютерная томографии (КТ)

- •Магнитно-резонансная томография (МРТ)

- •Ультразвуковая диагностика

- •Радионуклидная диагностика

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

- •ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ПЕРЕЛОМАХ

- •Перелом — полное нарушение целости кости, вызванное внешним насилием, превышающим пределы ее прочности.

- •Классификация переломов костей

- •КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ

- •Симптомы и диагноз перелома

- •Травматический шок

- •Синдром длительного сдавления

- •Объем помощи на этапах медицинской эвакуации

- •ОСНОВЫ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ

- •Эпидуральная анестезия

- •Введение анестезирующего раствора в гематому

- •РЕПОЗИЦИЯ ОТЛОМКОВ КОСТЕЙ

- •Одномоментная ручная репозиция

- •Постоянное, или скелетное вытяжение

- •Правила наложения гипсовой повязки

- •Уход за больным в гипсовой повязке

- •Осложнения при применении гипсовой повязки

- •ВНУТРЕННИЙ ОСТЕОСИНТЕЗ

- •Показания к удалению металлических фиксаторов

- •Показания к применению внешнего остеосинтеза

- •Особенности послеоперационного периода

- •Осложнения чрескостного остеосинтеза

- •ЗАКРЫТЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

- •ПЕРЕЛОМЫ РЕБЕР

- •ПЕРЕЛОМЫ ГРУДИНЫ

- •ПЕРЕЛОМЫ ЛОПАТКИ

- •ПЕРЕЛОМЫ КЛЮЧИЦЫ

- •ПЕРЕЛОМЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- •Переломы проксимального отдела плечевой кости

- •Переломы локтевого отростка

- •Переломы диафиза костей предплечья

- •Внутренний остеосинтез переломов костей предплечья

- •Переломы локтевой кости с вывихом головки лучевой (перелом-вывих Монтеджи)

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ КИСТИ

- •Переломы ладьевидной кости

- •Переломы трехгранной кости

- •Перелом гороховидной кости

- •Перелом крючковидной кости

- •Перелом головчатой кости

- •Перелом I пястной кости

- •ПЕРЕЛОМЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

- •Переломы Верхнего) конца бедренной кости

- •Лечение медиальных переломов шейки бедра

- •Лечение латеральных (вертельных) переломов бедренной кости

- •Изолированный перелом большого или малого вертелов

- •Диафизарные переломы бедренной кости

- •Переломы дистального отдела бедренной кости

- •Переломы мыщелков бедра

- •ПЕРЕЛОМЫ НАДКОЛЕННИКА

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ

- •Переломы проксимального отдела

- •Переломы диафиза костей голени

- •Переломы костей голени в области голеностопного сустава

- •Эпифизеолиз дистального отдела большеберцовой кости

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ СТОПЫ

- •Переломы фаланг пальцев стопы

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ТАЗА

- •ПЕРЕЛОМЫ ПОЗВОНОЧНИКА

- •Классификация огнестрельных переломов

- •Классификация огнестрельных ранений суставов

- •Раневая баллистика и морфология огнестрельных переломов

- •Патогенез взрывных повреждений

- •Патологическая анатомия взрывных повреждений

- •Примеры диагнозов

- •ОСОБЕННОСТИ ВЗРЫВНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФАХ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ

- •Квалифицированная медицинская помощь

- •Специализированная медицинская помощь

- •ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РАНЕНЫХ И БОЛЬНЫХ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ КОСТЕЙ

- •Комбинированные радиационные поражения

- •Комбинированные термо-механические поражения

- •Комбинированные химические поражения

- •ВЫВИХ ЛОПАТКИ

- •ВЫВИХ ПЛЕЧА

- •ВЫВИХ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •ВЫВИХ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

- •ВЫВИХ БЕДРА

- •ВЫВИХ НАДКОЛЕННИКА

- •УШИБ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

- •ПОВРЕЖДЕНИЕ СВЯЗОК

- •Повреждение связок голеностопного сустава

- •Повреждение связки надколенника

- •Повреждение связок лучезапястного сустава

- •Повреждение связок I пястно-фалангового сустава

- •Повреждение боковых связок межфаланговых суставов

- •Повреждение боковых связок

- •Повреждение менисков

- •Киста менисков

- •Киста подколенной ямки

- •ПОВРЕЖДЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ

- •Повреждение вращающей манжеты плеча

- •Разрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра

- •Разрыв ахиллова сухожилия

- •Отклонение голени кнаружи и кнутри

- •Врожденная мышечная кривошея

- •Врожденная косолапость

- •ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛИОМИЕЛИТА

- •ПОНЯТИЕ О РАНЕВОМ ИНФЕКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ

- •ЭНДОГЕННЫЕ ФОРМЫ ОСТЕОМИЕЛИТА

- •Гематогенный остеомиелит

- •Склерозирующий остеомиелит Гарре

- •Альбуминозный остеомиелит Олье

- •Костный абсцесс Броди

- •АНАЭРОБНАЯ ИНФЕКЦИЯ

- •СТОЛБНЯК

- •АМПУТАЦИЯ КОНЕЧНОСТИ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

- •ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ АМПУТАЦИИ

- •ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

- •БОЛЕЗНИ АМПУТАЦИОННЫХ КУЛЬТЕЙ

- •ОРТЕЗИРОВАН^Е

- •АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

- •Переходный пояснично-крестцовый позвонок

- •Аномалии развития тел позвонков

- •Спондилолиз

- •Спондилолистез

- •Сколиоз

- •ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА

- •Спондилоартрит и сакроилеит

- •Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева)

- •Деформирующий спондилез

- •Межпозвонковый остеохондроз

- •Международная классификация первичных опухолей костей и опухолеподобных заболеваний

- •Общие принципы диагностики

- •Основные принципы комплексного лечения первичных опухолей костей

- •ХРЯЩЕОБРАЗУЮЩИЕ ОПУХОЛИ

- •ГИГАНТОКЛЕТОЧНАЯ ОПУХОЛЬ

- •ОПУХОЛИ КОСТНОГО МОЗГА

- •СОСУДИСТЫЕ ОПУХОЛИ

- •Доброкачественные сосудистые опухоли

- •Промежуточные сосудистые опухоли

- •СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫЕ ОПУХОЛИ

- •ПРОЧИЕ ОПУХОЛИ

- •МЕТАСТАТИЧЕСКИЕ ОПУХОЛИ КОСТЕЙ

- •ОСТЕОХОНДРОПАТИИ

- •ФИБРОЗНЫЕ ОСТЕОДИСТРОФИИ

- •ОСТЕОПОРОЗ

- •КОСТНО-СУСТАВНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗ

- •БРУЦЕЛЛЕЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ КОСТНО-СУСТАВНОГО АППАРАТА

- •РЕАКТИВНЫЕ АРТРИТЫ

- •ГРИБКОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ КОСТЕЙ

- •ЭХИНОКОККОЗ (АЛЬВЕСЖОККОЗ) КОСТЕЙ

- •ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ

- •ДЕФОРМИРУЮЩИЙ АРТРОЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА

- •ВРОЖДЕННАЯ ДИСПЛАЗИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

- •ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫЙ ПЕРИАРТРОЗ

- •БОЛЕЗНИ СТАТИКО-ДИНАМИЧЕСКОЙ ПЕРЕГРУЗКИ СКЕЛЕТА

- •Патологическая перестройка костей

- •Поперечное плоскостопие

- •Молоточкообразные пальцы стопы

- •СЕРОЗНЫЙ (КРЕПИТИРУЮЩИЙ) ТЕНДОВАГИНИТ

- •СИНДРОМ «КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА»

- •КОНТРАКТУРА (БОЛЕЗНЬ) ДЮПЮИТРЕНА

- •ПОДОШВЕННЫЙ ФАСЦИИТ

- •СИНДРОМ «ТАРЗАЛЬНОГО ТУННЕЛЯ»

- •МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

БОЛЕЗНИ АМПУТАЦИОННЫХ КУЛЬТЕЙ

Наиболее часто наблюдаются сосудистые и трофические расстройства в виде отека, трещин и язв кожи. Нередко развиваются различные заболевания кожи: дерматиты, болезненные, изъязвляющиеся рубцы, а также процессы в культе, усиливающие фантомно-болевой синдром (фантомные боли). Патологические процессы часто вызываются болезненными невромами, различного рода экзостозами, остеофитами, рубцовыми изменениями нервов. Болезнями культей являются хронический воспалительный процесс мягких тканей и остеомиелит. В таких случаях полноценно пользоваться протезом больные не могут и нуждаются в консервативном, оперативном лечении и нередко в реампутации.

ОРТЕЗИРОВАН^Е

Ортезирование представляет собой вид лечебной помощи, направленной на восстановление формы и функции отдельных органов с использованием различных ортезов.

Ортез (греч. orthos — прямой, правильный) — техническое средство, применяемое для фиксации, разгрузки, коррекции, активизации функций, улучшения косметической составляющей при патологических состояниях сегментов конечностей и туловища человека.

Ортезы подразделяют на профилактические, например, для занятий спортом; лечебные — временно используемые на этапах лечения; постоянные — при стойкой утрате функции и формы конечности.

По функциональному назначению ортезы бывают фиксационные, разгружающие, корригирующие и функционально-корригирующие. Однако ортез чаще выполняет сразу две или три функции, например: фиксационно-разгружающий аппарат, фиксационно-корригирующий корсет, функционально-корригирующий корсет-аппарат.

Ортез может быть изготовлен в виде тутора, ортопедической шины, ортопедического аппарата, корсета, корсажа, бандажа, реклинатора, спинодержателя.

Тутор — техническое устройство, состоящее из гильзы и креплений, предназначенное для обеспечения неподвижности в суставах и стабилизации какого-либо сегмента или всей конечности.

Ортезы не только оказывают лечебное воздействие на пораженные части тела в зависимости от физико-механических свойств применяемых материалов, но и создают лечебный эффект воздействием тепла, статического электричества, микромассажа. В ортезах могут использоваться встроенные электростимуляторы мышц, корректоры движений, корректоры осанки, контактные датчики для управления, а также магниты и другие устройства, обладающие лечебным воздействием на поврежденный участок тела.

По лечебному воздействию ортезы подразделяют на лечебно-профилактические и лечебно-тренировочные. Лечебно-профилактические ортезы предназначены для профилактики

образования или рецидива

406

Глава 12. АМПУТАЦИЯ КОНЕЧНОСТИ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

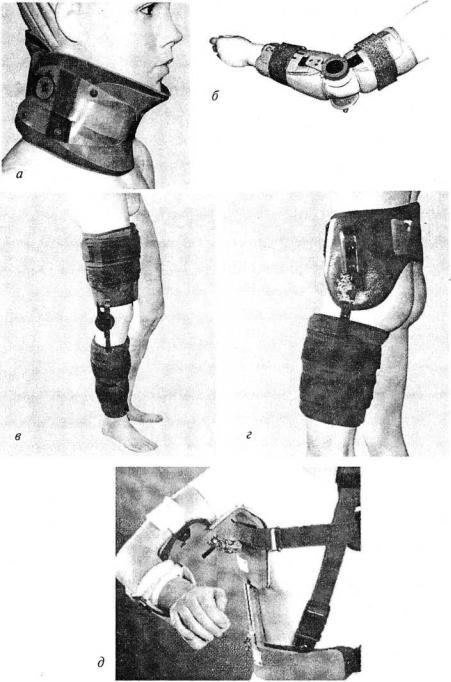

Рис. 168. Разновидности ортезов:

а — полужесткий для фиксации шейного отдела позвоночника;

б, в, г — брейсы для фиксации локтевого, коленного и тазобедренного суставов; д — отводящая шина

407

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

контрактур и деформаций, обеспечивают фиксацию туловища или конечностей в заранее заданном положении. К этой группе относятся ортопедические шины, туторы, фиксирующие корсеты, спинодержатели, бандажи, корсажи. Лечебно-тренировочные ортезы используют для разработки движений в суставах, восстановления функции ослабленных и паретичных мышц, обучения правильным навыкам ходьбы, улучшения функции схвата и самообслуживания при нарушениях функции верхних конечностей. К ортезам лечебно-тренировочного назначения относят ортопедические аппараты: функциональные шины, корсеты-аппараты и другие конструкции ортезов, имеющие шарнирные соединения, эластические тяги, механизмы с электрическими или механическими приводами для управления движениями в суставах и тренировки паретичных мышц (рис. 168). По технологии изготовления ортезы подразделяют на изделия индивидуального назначения и серийного производства. Ортезы индивидуального назначения изготавливаются по меркам или гипсовым слепкам, а серийного — по типовым моделям, выкройкам, шаблонам или собираются из типовых модулей.

Глава 13

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ,

ЗАБОЛЕВАНИЯ ШПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

Аномалии развития наблюдаются во всех отделах позвоночника, но наиболее часто в пояснично-крестцовом отделе, так как в филогенезе предки человека на каком-то этапе своего развития перешли от четвероногой к двуногой локомоции. Тело приняло ортоградное положение. Новые функциональные запросы вызвали ряд изменений в строении пояснично-крестцового отдела позвоночника. До настоящего времени в этом отделе позвоночника сохранились многочисленные аномалии развития. Несмотря на то, что аномалии развития пояснично-крестцового отдела позвоночника встречаются довольно часто (от 30 до 67%), поясничной болью страдают не все люди. К аномалиям, вызывающим боль, относят: переходный пояснично-крестцовый позвонок, незаращение дужек позвонков, аномалии развития тел позвонков (клювовидные, бабочковидные, рыбьи позвонки, синостозы позвонков), спондилолиз и спондилолистез.

Переходный пояснично-крестцовый позвонок

В пояснично-крестцовом отделе позвоночника нередко наблюдаются численные вариации позвонков, известные как сакрализация и люмбализация. Процесс, когда V поясничный позвонок принимает форму крестцового позвонка, принято обозначать термином «сакрализация». В этом случае в состав крестца вместо обычных пяти позвонков входит шесть, в то время как в поясничном отделе насчитывается только четыре позвонка вместо пяти. Противоположное сакрализации явление называют люмбализацией, когда в крестце вместо обычных пяти позвонков насчитывается четыре, а в поясничном отделе вместо пяти — шесть позвонков. Для установления сакрализации или люмба-

409

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

|

лизации необходимо про- |

|

|

вести рентгенографию все- |

|

|

го позвоночника. Только |

|

|

после этого можно опреде- |

|

|

лить истинный характер |

|

|

численной вариации. Су- |

|

|

щественного значения не |

|

|

имеет, какой же вариант у |

|

|

данного больного — люм- |

|

|

бализация или сакрализа- |

|

|

ция. Поэтому сакрализа- |

|

|

ция или люмбализация в |

|

|

клинической практике |

|

|

именуется как переходный |

|

|

пояснично-крестцовый |

|

|

позвонок. Основными |

|

|

рентгенологическими при- |

|

|

знаками переходного по- |

|

|

звонка являются увеличен- |

|

|

ные один или оба попе- |

|

|

речных отростка. |

|

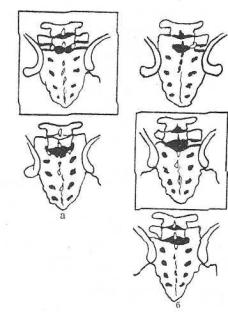

Рис. 169. Виды переходных позвонков: |

Различают симметрич- |

|

ный переходный пояснич- |

||

|

||

а — симметричный; б — асимметричный (рамкой обведены |

но-крестцовый позвонок, |

|

переходные позвонки, вызывающие болевой синдром) |

когда оба поперечных от- |

|

|

ростка в одинаковой степени увеличены и сближены с крестцом, и асимметричный переходный пояснично-крестцовый позвонок, когда один из поперечных отростков более увеличен и находится в большей связи с крестцом, чем другой. Кроме того, поперечный отросток переходного позвонка с крестцом может быть соединен синостозом или образовывать сочленение. Переходный позвонок бывает подвижным и неподвижным (рис. 169).

Виды переходных пояснично-крестцовых позвонков'.

1. Симметричный переходный позвонок:

а) двусторонний синостоз с крестцом (неподвижен); б) двустороннее сочленение (подвижен).

2. Асимметричный переходный позвонок:

а) односторонний синостоз — (неподвижен); б) одностороннее сочленение (подвижен);

в) односторонний синостоз при наличии сочленения с противоположной стороны (неподвижен).

Основными моментами, определяющими значение переходного позвонка в происхождении поясничных болей, являются его подвижность в аномальном сочленении и степень симметричности переходного позвонка. Такая врожденная аномалия долгое время остается бессимптомной, но к 25-30 годам жизни может проявиться болью в пояснице.

Со временем в области аномального сочленения переходного позвонка с крестцом развиваются деформирующие изменения, являющиеся

410

Глава 13. АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА

основной причиной болевого синдрома. В результате деформирующего

артроза наступают сужение межпозвонкового отверстия и травматизация корешка, проходящего в нем. Нужно помнить, что асимметричный переходный позвонок, подвижный или неподвижный, может привести к развитию сколиоза и деформирующих изменений в мелких межпозвонковых суставах, что также является одной из причин болевого синдрома.

Клиническая картина. Больные предъявляют жалобы на боль в поясничном отделе позвоночника, усиливающуюся после физической нагрузки. При пальпации появляется болезненность в области поперечных отростков V поясничного или I крестцового позвонков. Подвижность в поясничном отделе позвоночника ограничена из-за боли. В период обострения возникают симптомы, на основании которых можно заподозрить наличие асимметричного переходного позвонка, в частности, у больных нередко обнаруживается сколиоз. Окончательный диагноз устанавливают при рентгенологическом исследовании. При наличии подвижного переходного позвонка в области аномального сочленения поперечного его отростка с боковой массой крестца наблюдаются выраженные деформирующие изменения, проявляющиеся в виде костных разрастаний по краям суставных поверхностей. При асимметричных формах переходных позвонков бывают и деформирующие изменения в мелких межпозвонковых суставах. В практике нередко встречается окостенение подвздошно-поясничной связки (псевдосакрализация), перекидывающейся от поперечного отростка V поясничного позвонка до гребня подвздошной кости и симулирующей переходный позвонок.

Лечение. Назначают физиотерапевтические процедуры (фонофорез гидрокортизона, электрофорез новокаина, парафиновые аппликации) и массаж. Благотворное влияние оказывают местные новокаиновые блокады или блокады с кеналогом (дипроспаном) области аномального сочленения. При наличии упорного болевого синдрома, не поддающегося консервативной терапии, удаляют увеличенный поперечный отросток переходного позвонка, участвующий в сочленении с крестцом (операция Путти).

Незаращение дужек позвонков

Незаращение дужек позвонков является одной из частых аномалий развития пояснично-крестцового отдела позвоночника. Незаращение дужек встречается у 30—67% обследованных. Различают две основных формы аномалии.

1.Истинное, или открытое, незаращение дужек позвонков (spina bifida vera). При этой форме через врожденный дефект дужек позвонков в виде грыжи выступают оболочки спинного мозга или спинной мозг (спинномозговая грыжа). Больных, страдающих этой формой незаращения дужек, обычно в раннем возрасте подвергают нейрохирургическому лечению.

2.Скрытое незаращение дужек позвонка (spina bifida posterior occulta) сводится к наличию дефекта дужки в заднем отделе на месте остистого

411

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

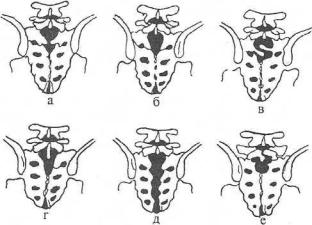

Рис. 170. Виды скрытого незаращения дужек (spina bifida occulta)

поясничных и крестцовых позвонков:

а — простое 1 крестцового позвонка (... simplex S|); 5— большое (... magna Si); в — ко-

сое (... obliqua Si); г — рассекающее (... sacralis dissecans)', д — тотальное (... sacralis totalis); е — простое V поясничного позвонка (... simplex Ly)

отростка, без выпячивания через дефект элементов спинного мозга. Эта

форма незаращения дужки может быть иногда причиной поясничных болей

(рис. 170).

Чаще всего скрытое незаращение дужки наблюдается в области IV,

V поясничных и верхних крестцовых позвонков. В других отделах позвоночника аномалия встречается редко. Существует несколько форм скрытого незаращения дужек. Только рассекающее незаращение дужки

(spina bifida dissecans) и косое незаращение (spina bifida obliqua) почти всегда являются причиной поясничной боли. Остальные формы незаращения дужек позвонков, как правило, не имеют значения в происхождении болевого синдрома.

При рассекающем или, как его еще называют, гильотинообразном незаращении дужек образуется дефект в дужке I крестцового позвонка и удлиняется остистый отросток V поясничного позвонка. Удлинение остистого отростка происходит в результате слияния ядер окостенения остистых отростков V поясничного и I крестцового позвонков. Больные ощущают боль в пояснице при отклонении туловища кзади. Удлиненный остистый отросток травмирует оболочки спинного мозга и конский хвост, расположенные в области незаращенной дужки. Вследствие этого развиваются спаечный процесс и вторичный радикулит.

Клиническая картина. Больные предъявляют жалобы на боль в поясничном отделе позвоночника, усиливающуюся при движениях. При осмотре нередко обнаруживают гипертрихоз в области поясницы. Иногда при пальпации определяется болезненность на месте остистых отростков

V поясничного или I крестцового позвонков. Функция в поясничном отделе обычно не нарушена. При максимальном переразгибании в пояснице возникает боль. Окончательный диагноз устанавливают на основании рентгенологического исследования.

412