- •ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- •И ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

- •ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

- •Жалобы

- •Осмотр

- •Пальпация

- •Измерения, или антропометрия

- •Измерение амплитуды движений в суставах

- •Исследование кровообращения и иннервации конечностей

- •ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО

- •Акромиально-ключичный сустав

- •Грудино-ключичный сустав

- •Плечевой сустав

- •Пястно-фаланговые и межфаланговые суставы

- •Тазобедренный сустав

- •Голеностопный сустав и суставы стопы

- •Позвоночник

- •ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

- •Рентгенологический метод

- •Компьютерная томографии (КТ)

- •Магнитно-резонансная томография (МРТ)

- •Ультразвуковая диагностика

- •Радионуклидная диагностика

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

- •ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ПЕРЕЛОМАХ

- •Перелом — полное нарушение целости кости, вызванное внешним насилием, превышающим пределы ее прочности.

- •Классификация переломов костей

- •КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ

- •Симптомы и диагноз перелома

- •Травматический шок

- •Синдром длительного сдавления

- •Объем помощи на этапах медицинской эвакуации

- •ОСНОВЫ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ

- •Эпидуральная анестезия

- •Введение анестезирующего раствора в гематому

- •РЕПОЗИЦИЯ ОТЛОМКОВ КОСТЕЙ

- •Одномоментная ручная репозиция

- •Постоянное, или скелетное вытяжение

- •Правила наложения гипсовой повязки

- •Уход за больным в гипсовой повязке

- •Осложнения при применении гипсовой повязки

- •ВНУТРЕННИЙ ОСТЕОСИНТЕЗ

- •Показания к удалению металлических фиксаторов

- •Показания к применению внешнего остеосинтеза

- •Особенности послеоперационного периода

- •Осложнения чрескостного остеосинтеза

- •ЗАКРЫТЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

- •ПЕРЕЛОМЫ РЕБЕР

- •ПЕРЕЛОМЫ ГРУДИНЫ

- •ПЕРЕЛОМЫ ЛОПАТКИ

- •ПЕРЕЛОМЫ КЛЮЧИЦЫ

- •ПЕРЕЛОМЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- •Переломы проксимального отдела плечевой кости

- •Переломы локтевого отростка

- •Переломы диафиза костей предплечья

- •Внутренний остеосинтез переломов костей предплечья

- •Переломы локтевой кости с вывихом головки лучевой (перелом-вывих Монтеджи)

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ КИСТИ

- •Переломы ладьевидной кости

- •Переломы трехгранной кости

- •Перелом гороховидной кости

- •Перелом крючковидной кости

- •Перелом головчатой кости

- •Перелом I пястной кости

- •ПЕРЕЛОМЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

- •Переломы Верхнего) конца бедренной кости

- •Лечение медиальных переломов шейки бедра

- •Лечение латеральных (вертельных) переломов бедренной кости

- •Изолированный перелом большого или малого вертелов

- •Диафизарные переломы бедренной кости

- •Переломы дистального отдела бедренной кости

- •Переломы мыщелков бедра

- •ПЕРЕЛОМЫ НАДКОЛЕННИКА

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ

- •Переломы проксимального отдела

- •Переломы диафиза костей голени

- •Переломы костей голени в области голеностопного сустава

- •Эпифизеолиз дистального отдела большеберцовой кости

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ СТОПЫ

- •Переломы фаланг пальцев стопы

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ТАЗА

- •ПЕРЕЛОМЫ ПОЗВОНОЧНИКА

- •Классификация огнестрельных переломов

- •Классификация огнестрельных ранений суставов

- •Раневая баллистика и морфология огнестрельных переломов

- •Патогенез взрывных повреждений

- •Патологическая анатомия взрывных повреждений

- •Примеры диагнозов

- •ОСОБЕННОСТИ ВЗРЫВНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФАХ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ

- •Квалифицированная медицинская помощь

- •Специализированная медицинская помощь

- •ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РАНЕНЫХ И БОЛЬНЫХ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ КОСТЕЙ

- •Комбинированные радиационные поражения

- •Комбинированные термо-механические поражения

- •Комбинированные химические поражения

- •ВЫВИХ ЛОПАТКИ

- •ВЫВИХ ПЛЕЧА

- •ВЫВИХ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •ВЫВИХ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

- •ВЫВИХ БЕДРА

- •ВЫВИХ НАДКОЛЕННИКА

- •УШИБ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

- •ПОВРЕЖДЕНИЕ СВЯЗОК

- •Повреждение связок голеностопного сустава

- •Повреждение связки надколенника

- •Повреждение связок лучезапястного сустава

- •Повреждение связок I пястно-фалангового сустава

- •Повреждение боковых связок межфаланговых суставов

- •Повреждение боковых связок

- •Повреждение менисков

- •Киста менисков

- •Киста подколенной ямки

- •ПОВРЕЖДЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ

- •Повреждение вращающей манжеты плеча

- •Разрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра

- •Разрыв ахиллова сухожилия

- •Отклонение голени кнаружи и кнутри

- •Врожденная мышечная кривошея

- •Врожденная косолапость

- •ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛИОМИЕЛИТА

- •ПОНЯТИЕ О РАНЕВОМ ИНФЕКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ

- •ЭНДОГЕННЫЕ ФОРМЫ ОСТЕОМИЕЛИТА

- •Гематогенный остеомиелит

- •Склерозирующий остеомиелит Гарре

- •Альбуминозный остеомиелит Олье

- •Костный абсцесс Броди

- •АНАЭРОБНАЯ ИНФЕКЦИЯ

- •СТОЛБНЯК

- •АМПУТАЦИЯ КОНЕЧНОСТИ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

- •ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ АМПУТАЦИИ

- •ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

- •БОЛЕЗНИ АМПУТАЦИОННЫХ КУЛЬТЕЙ

- •ОРТЕЗИРОВАН^Е

- •АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

- •Переходный пояснично-крестцовый позвонок

- •Аномалии развития тел позвонков

- •Спондилолиз

- •Спондилолистез

- •Сколиоз

- •ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА

- •Спондилоартрит и сакроилеит

- •Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева)

- •Деформирующий спондилез

- •Межпозвонковый остеохондроз

- •Международная классификация первичных опухолей костей и опухолеподобных заболеваний

- •Общие принципы диагностики

- •Основные принципы комплексного лечения первичных опухолей костей

- •ХРЯЩЕОБРАЗУЮЩИЕ ОПУХОЛИ

- •ГИГАНТОКЛЕТОЧНАЯ ОПУХОЛЬ

- •ОПУХОЛИ КОСТНОГО МОЗГА

- •СОСУДИСТЫЕ ОПУХОЛИ

- •Доброкачественные сосудистые опухоли

- •Промежуточные сосудистые опухоли

- •СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫЕ ОПУХОЛИ

- •ПРОЧИЕ ОПУХОЛИ

- •МЕТАСТАТИЧЕСКИЕ ОПУХОЛИ КОСТЕЙ

- •ОСТЕОХОНДРОПАТИИ

- •ФИБРОЗНЫЕ ОСТЕОДИСТРОФИИ

- •ОСТЕОПОРОЗ

- •КОСТНО-СУСТАВНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗ

- •БРУЦЕЛЛЕЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ КОСТНО-СУСТАВНОГО АППАРАТА

- •РЕАКТИВНЫЕ АРТРИТЫ

- •ГРИБКОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ КОСТЕЙ

- •ЭХИНОКОККОЗ (АЛЬВЕСЖОККОЗ) КОСТЕЙ

- •ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ

- •ДЕФОРМИРУЮЩИЙ АРТРОЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА

- •ВРОЖДЕННАЯ ДИСПЛАЗИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

- •ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫЙ ПЕРИАРТРОЗ

- •БОЛЕЗНИ СТАТИКО-ДИНАМИЧЕСКОЙ ПЕРЕГРУЗКИ СКЕЛЕТА

- •Патологическая перестройка костей

- •Поперечное плоскостопие

- •Молоточкообразные пальцы стопы

- •СЕРОЗНЫЙ (КРЕПИТИРУЮЩИЙ) ТЕНДОВАГИНИТ

- •СИНДРОМ «КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА»

- •КОНТРАКТУРА (БОЛЕЗНЬ) ДЮПЮИТРЕНА

- •ПОДОШВЕННЫЙ ФАСЦИИТ

- •СИНДРОМ «ТАРЗАЛЬНОГО ТУННЕЛЯ»

- •МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Глава 10. ПОСЛЕДСТВИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ДЕФОРМАЦИИ КОНЕЧНОСТЕЙ

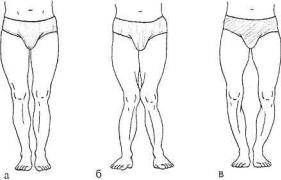

Рис. 156. Типичные деформации коленного сустава:

а — нормальное положение; б — Х-образные ноги; в — О-образные ноги

Клиническая картина. Заболевание может быть одно- и двусторонним. Больные предъявляют жалобы на быструю утомляемость в области тазобедренного сустава во время ходьбы. Отмечаются функциональное укорочение конечности на больной стороне на 3—5 и более сантиметров и ограничение отведения в тазобедренном суставе. Определяется положительный симптом Тренделенбурга.

Рентгенограммой диагноз подтверждается: шеечно-диафизарный угол уменьшен, верхушка большого вертела приближена к подвздошной кости.

Лечение варусной деформации шейки бедра оперативное — выполняют операцию подвертельной остеотомии.

Отклонение голени кнаружи и кнутри

Отклонение голени кнаружи (genu valgum). Деформация в коленном суставе, когда бедро образует с голенью угол, открытый кнаружи, называется отклонением голени кнаружи. При наличии искривления на обеих ногах образуются Х-образные ноги. Вследствие большей величины внутреннего мыщелка бедра у большинства людей голени физиологически отклонены в норме кнаружи: у мужчин до 7°, у женщин до 10°.

Причинами Х-образной деформации ног (рис. 156) являются рахит, изменения в эпифизарной зоне, а также различного рода повреждения области коленного сустава. Под влиянием статической нагрузки отклонение голени кнаружи может постепенно увеличиваться и достигнуть значительной величины, если своевременно не проводить профилактические мероприятия и лечение. При значительном отклонении голени кнаружи вторично развивается тяжелое вальгусное плоскостопие.

Клиническая картина. При осмотре устанавливают отклонение голени кнаружи. При сближении коленных суставов расстояние между внутренними лодыжками остается значительным. Рентгенологическое

363

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

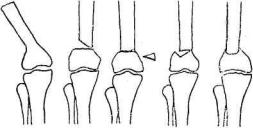

Рис. 157. Схема операции надмыщелковой остеотомии бедренной кости

исследование подтверждает диагноз и нередко способствует установлению

этиологии деформации.

Отклонение голени кнутри (genu varum). Искривление ног при отклонении голени кнутри напоминает букву О и поэтому может также называться О-образным искривлением ног. Причинами деформации бывают рахит, преждевременное прекращение роста в хрящевой зоне между внутренней частью эпифиза и метафиза, а также неправильно сросшиеся переломы.

Клиническая картина. При осмотре определяют деформацию, а рентгенологическим исследованием устанавливают ее причину и особенности.

Лечение. Обычно проводят операцию надмыщелковой остеотомии бедренной кости с коррекцией деформации (рис. 157).

Врожденная мышечная кривошея

Среди ортопедических заболеваний детей врожденная мышечная кривошея встречается в 0,2% случаев. Наблюдается преимущественно у девочек и чаще бывает правосторонней. Двусторонняя деформация наблюдается редко.

К причинам кривошеи относят повреждения грудиноключично-сосцевидной мышцы во время родов, неправильное внутриутробное положение плода, аномалии развития самой мышцы и шейных позвонков.

Кшническая картина. Симптомы врожденной кривошеи можно наблюдать уже к началу 3-й недели жизни ребенка. Появляется припухлость, утолщение в нижней трети грудиноключично-сосцевидной мышцы. Голова наклонена в сторону поражения, лицо повернуто в противоположную сторону. В дальнейшем появляется плотный тяж в нижней трети мышцы, увеличивается наклон головы, появляется асимметрия лица и надплечий, уменьшается амплитуда движений в шейном отделе позвоночника. У старших детей нередко отмечают сколиоз шейного и верхнегрудного отделов позвоночника. Дифференциальную диагностику проводят с аномалиями развития шеи (врожденными клиновидными позвонками, добавочными шейными ребрами), опухолями, болезнью

Бехтерева, туберкулезным спондилитом шейных позвонков.

364

Глава 10. ПОСЛЕДСТВИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ДЕФОРМАЦИИ КОНЕЧНОСТЕЙ

Лечение. При раннем выявлении мышечной кривошеи консервативная терапия дает положительные результаты. Проводят пассивную гимнастику с многократной осторожной редрессацией в течение дня по несколько минут. Массаж не используют. Эффективны применение электрофореза с лидазой, фонофореза с гидрокортизоном, коррекция положения головы воротником Шанца.

Оперативное лечение предпочтительно проводить с 2—3-летнего возраста. Применяют миотомию грудиноключично-сосцевидной мышцы с рассечением фасций или пластическое удлинение этой мышцы. После операции голову фиксируют гипсовой повязкой в положении гиперкоррекции на 1,5-2 мес. Полное выздоровление при консервативном лечении наступает у 74% больных. Эффективность оперативных вмешательств значительно выше.

Врожденная косолапость

Врожденная косолапость занимает первое место по частоте (38,5%) среди врожденных деформаций опорно-двигательного аппарата. Эту деформацию наблюдают вдвое чаще у мальчиков, чем у девочек. Среди ПРИЧИН возникновения врожденной косолапости относят пороки развития костей стопы и нервно-мышечного аппарата i олене Г;, при

нарушение иннервации и joHvca малоберцовых

нарушение иннервации и joHvca малоберцовых

мьщпц

Типичная картина деформации включает три основных компонента.

1.Подошвенное сгибание (equinus), сопровождающееся укорочением ахиллова сухожилия.

2.Приведение переднего отдела стопы (adductio), когда дистальный отдел ее направлен кнутри относительно продольной оси сегмента.

3.Поворот стопы (supinatio), при котором тыльная ее поверхность повернута кнаружи, а подошва направлена кнутри.

Кшническая картина врожденной косолапости типична и соответствует трем компонентам деформации. У детей первых месяцев жизни изменения происходят только в мягких тканях стоп и приводят к арт- ро-мио-десмогенной контрактуре. Деформация скелета стопы возникает с началом ходьбы. Последовательно изменяются таранная, затем пяточная, ладьевидная и кубовидная кости. Патология мышечно-сухожи- льно-связочного аппарата стопы прогрессирует по мере роста ребенка. При выраженной косолапости взаимное смещение костей может достигать степени подвывиха или вывиха, что обусловливает ригидность стоп. При обследовании определяют объем активных и пассивных движений стопой и добиваются их увеличения.

Консервативное лечение. Лечение начинают как можно раньше и восстанавливают форму и движения во всех суставах стопы. В основе лечебных мероприятий лежит последовательная коррекция различных отделов стопы и фиксация с помощью фланелевых эластичных бинтов,

365

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

гипсовых лонгет или повязок. Сначала устраняют приведение стопы, затем

еесупинацию, после чего исправляют эквинусное положение.

Впервые 3—б нед жизни ребенка коррекцию стопы проводят несколько раз в день, завершая ее бинтованием по методу Финка—Эттинге- на. С 6-8-недельного возраста коррекцию завершают иммобилизацией гипсовой лонгетой на 7 дней. Ребенку 8-12 нед применяют гипсовую повязку в положении гиперкоррекции стопы на 3-4 мес.

Оперативные вмешательства проводят на 1—2-м годах жизни при неэффективности консервативного лечения. Наиболее распространенной является операция Т. С. Зацепина, проводимая на сухожилиях, связках, апоневрозах и суставных сумках стопы. После устранения основных компонентов деформации стопу иммобилизируют гипсовой повязкой в положении гиперкоррекции в течение 6 мес. Операцию на костях стопы выполняют у детей старше 7—8 лет при тяжелых формах косолапости. Частота рецидивов после оперативного лечения в 1,5- 2 раза ниже по сравнению с консервативным лечением.

ДЕФОРМАЦИИ КОНЕЧНОСТЕЙ

НА ПОЧВЕ СПАСТИЧЕСКИХ ПАРАЛИЧЕЙ

Спастические (шли центральные) параличи возникают в тех случаях, когда сохранен периферический мотонейрон, но прерывается связь с головным мозгом (у взрослых — травмы, опухоли, кровоизлияния). Центральные параличи, чаще возникая у детей, приводят к различным деформациям конечностей, которые формируются^,дроцессе роста ребенкаГЭтрПтараличи обычно бывают следствием поражения двигательных зон коры головного мозга, мозжечка, а также пирамидной или экстрапирамидной двигательных проводящих систем. При пирамидном характере церебральных параличей развиваются спастические параличи, при экстрапирамидном варианте — гиперкинезы, при мозжечковом — атахсия. Хирургу-ортопеду обычно приходится иметь дело с больными, страдающими пирамидной формой спастических параличей, среди которых наибольшую группу составляют пациенты с болезнью Литтля (чаще нижней диплегией).

Этиология спастических параличей — внутриутробные инфекционные поражения мозга плода (токсоплазмоз, краснуха), интоксикация или гипоксия; дисплазия головного мозга; родовая травма (очень редко выступает как самостоятельный фактор); вторичные энцефалиты при кори, гриппе, ветряной оспе после рождения и др. Спастические параличи могут быть дородовыми, родовыми и послеродовыми.

Клинические проявления детского церебрального паралича крайне разнообразны: от едва заметных двигательных расстройств до тяжелых двигательных и психических нарушений. Пораженными могут быть одна конечность или несколько, что определяется уровнем и характером патологического процесса в ЦНС.

366

Глава 10. ПОСЛЕДСТВИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ДЕФОРМАЦИИ КОНЕЧНОСТЕЙ

Различают легкую, среднюю и выраженную формы спастического паралича. При легкой степени спастического паралича интеллект не нарушается или нарушается незначительно, больные самостоятельно передвигаются и обслуживают себя. При средней степени происходит нарушение интеллекта, слуха, зрения, но часть из этих больных может быть приспособлена к труду. При резко выраженных формах заболевания больные не передвигаются; у них значительно нарушена психика, имеется стробизм, слюнотечение и другие симптомы. Для тяжелых случаев характерно слабоумие, гиперкинезы, атетозы. У больных спастическими параличами общая сила мышц снижена, нарушена реципрокная иннервация.

Походка у больных с наиболее частой формой заболевания (болезнь Литтля) характеризуется ходьбой на ногах, полусогнутых в коленных, тазобедренных и голеностопных суставах. Ноги перекрещиваются вследствие приводящей контрактуры. Следы правой ноги располагаются левее следов левой. При поражении рук происходит их сгибание в локтевом и лучезапястном суставах. Пальцы кисти разогнуты и сближены. Мимика изменена: рот полуоткрыт, лицо искажено гримасой, напоминающей улыбку.

Детский церебральный паралич в более поздний период представляет собой остаточные явления перенесенных ранее поражений мозга. Течение его характеризуется постепенным медленным улучшением, связанным с развитием организма и компенсацией имеющихся нарушений. Серьезной помехой являются частые эпилептические припадки.

Лечение. Проводят комплексное лечение больных со спастическим параличом с участием невропатолога, специалиста по лечебной гимнастике, физиотерапевта, ортопеда, логопеда, психоневролога. Диспансерный учет больных ведется невропатологом.

При эффективном лечении больных со спастическими параличами, особенно при легкой и средней степени, наступает значительное улучшение. Некоторые из них заканчивают средние и даже высшие учебные заведения, работают. При тяжелых формах заболевания прогноз неблагоприятный.

Главным методом лечения детей в раннем периоде жизни является лечебная гимнастика. Медикаментозное лечение, ортопедические манипуляции и операции, а также массаж призваны создать условия для проведения функциональной терапии.

Для снижения тонуса используют глутаминовую кислоту, дибазол, тропацин, витамины группы «В», электроводолечение, озокерито-па- рафинотерапию, ионогальванизацию, проводят щадящий массаж, спирт-новокаиновые блокады моторных точек, этапные корригирующие гипсовые повязки и лонгеты, ортезы.

Оперативное лечение применяют при невозможности добиться эффекта консервативными способами (преимущественно у подростков и взрослых). Используют низведение спинальной мускулатуры, миотомию аддукторов, остеотомии костей, удлинение сухожилий, превраще

367