- •ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- •И ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

- •ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

- •Жалобы

- •Осмотр

- •Пальпация

- •Измерения, или антропометрия

- •Измерение амплитуды движений в суставах

- •Исследование кровообращения и иннервации конечностей

- •ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО

- •Акромиально-ключичный сустав

- •Грудино-ключичный сустав

- •Плечевой сустав

- •Пястно-фаланговые и межфаланговые суставы

- •Тазобедренный сустав

- •Голеностопный сустав и суставы стопы

- •Позвоночник

- •ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

- •Рентгенологический метод

- •Компьютерная томографии (КТ)

- •Магнитно-резонансная томография (МРТ)

- •Ультразвуковая диагностика

- •Радионуклидная диагностика

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

- •ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ПЕРЕЛОМАХ

- •Перелом — полное нарушение целости кости, вызванное внешним насилием, превышающим пределы ее прочности.

- •Классификация переломов костей

- •КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ

- •Симптомы и диагноз перелома

- •Травматический шок

- •Синдром длительного сдавления

- •Объем помощи на этапах медицинской эвакуации

- •ОСНОВЫ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ

- •Эпидуральная анестезия

- •Введение анестезирующего раствора в гематому

- •РЕПОЗИЦИЯ ОТЛОМКОВ КОСТЕЙ

- •Одномоментная ручная репозиция

- •Постоянное, или скелетное вытяжение

- •Правила наложения гипсовой повязки

- •Уход за больным в гипсовой повязке

- •Осложнения при применении гипсовой повязки

- •ВНУТРЕННИЙ ОСТЕОСИНТЕЗ

- •Показания к удалению металлических фиксаторов

- •Показания к применению внешнего остеосинтеза

- •Особенности послеоперационного периода

- •Осложнения чрескостного остеосинтеза

- •ЗАКРЫТЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

- •ПЕРЕЛОМЫ РЕБЕР

- •ПЕРЕЛОМЫ ГРУДИНЫ

- •ПЕРЕЛОМЫ ЛОПАТКИ

- •ПЕРЕЛОМЫ КЛЮЧИЦЫ

- •ПЕРЕЛОМЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- •Переломы проксимального отдела плечевой кости

- •Переломы локтевого отростка

- •Переломы диафиза костей предплечья

- •Внутренний остеосинтез переломов костей предплечья

- •Переломы локтевой кости с вывихом головки лучевой (перелом-вывих Монтеджи)

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ КИСТИ

- •Переломы ладьевидной кости

- •Переломы трехгранной кости

- •Перелом гороховидной кости

- •Перелом крючковидной кости

- •Перелом головчатой кости

- •Перелом I пястной кости

- •ПЕРЕЛОМЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

- •Переломы Верхнего) конца бедренной кости

- •Лечение медиальных переломов шейки бедра

- •Лечение латеральных (вертельных) переломов бедренной кости

- •Изолированный перелом большого или малого вертелов

- •Диафизарные переломы бедренной кости

- •Переломы дистального отдела бедренной кости

- •Переломы мыщелков бедра

- •ПЕРЕЛОМЫ НАДКОЛЕННИКА

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ

- •Переломы проксимального отдела

- •Переломы диафиза костей голени

- •Переломы костей голени в области голеностопного сустава

- •Эпифизеолиз дистального отдела большеберцовой кости

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ СТОПЫ

- •Переломы фаланг пальцев стопы

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ТАЗА

- •ПЕРЕЛОМЫ ПОЗВОНОЧНИКА

- •Классификация огнестрельных переломов

- •Классификация огнестрельных ранений суставов

- •Раневая баллистика и морфология огнестрельных переломов

- •Патогенез взрывных повреждений

- •Патологическая анатомия взрывных повреждений

- •Примеры диагнозов

- •ОСОБЕННОСТИ ВЗРЫВНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФАХ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ

- •Квалифицированная медицинская помощь

- •Специализированная медицинская помощь

- •ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РАНЕНЫХ И БОЛЬНЫХ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ КОСТЕЙ

- •Комбинированные радиационные поражения

- •Комбинированные термо-механические поражения

- •Комбинированные химические поражения

- •ВЫВИХ ЛОПАТКИ

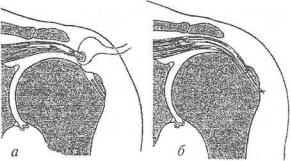

- •ВЫВИХ ПЛЕЧА

- •ВЫВИХ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •ВЫВИХ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

- •ВЫВИХ БЕДРА

- •ВЫВИХ НАДКОЛЕННИКА

- •УШИБ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

- •ПОВРЕЖДЕНИЕ СВЯЗОК

- •Повреждение связок голеностопного сустава

- •Повреждение связки надколенника

- •Повреждение связок лучезапястного сустава

- •Повреждение связок I пястно-фалангового сустава

- •Повреждение боковых связок межфаланговых суставов

- •Повреждение боковых связок

- •Повреждение менисков

- •Киста менисков

- •Киста подколенной ямки

- •ПОВРЕЖДЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ

- •Повреждение вращающей манжеты плеча

- •Разрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра

- •Разрыв ахиллова сухожилия

- •Отклонение голени кнаружи и кнутри

- •Врожденная мышечная кривошея

- •Врожденная косолапость

- •ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛИОМИЕЛИТА

- •ПОНЯТИЕ О РАНЕВОМ ИНФЕКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ

- •ЭНДОГЕННЫЕ ФОРМЫ ОСТЕОМИЕЛИТА

- •Гематогенный остеомиелит

- •Склерозирующий остеомиелит Гарре

- •Альбуминозный остеомиелит Олье

- •Костный абсцесс Броди

- •АНАЭРОБНАЯ ИНФЕКЦИЯ

- •СТОЛБНЯК

- •АМПУТАЦИЯ КОНЕЧНОСТИ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

- •ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ АМПУТАЦИИ

- •ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

- •БОЛЕЗНИ АМПУТАЦИОННЫХ КУЛЬТЕЙ

- •ОРТЕЗИРОВАН^Е

- •АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

- •Переходный пояснично-крестцовый позвонок

- •Аномалии развития тел позвонков

- •Спондилолиз

- •Спондилолистез

- •Сколиоз

- •ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА

- •Спондилоартрит и сакроилеит

- •Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева)

- •Деформирующий спондилез

- •Межпозвонковый остеохондроз

- •Международная классификация первичных опухолей костей и опухолеподобных заболеваний

- •Общие принципы диагностики

- •Основные принципы комплексного лечения первичных опухолей костей

- •ХРЯЩЕОБРАЗУЮЩИЕ ОПУХОЛИ

- •ГИГАНТОКЛЕТОЧНАЯ ОПУХОЛЬ

- •ОПУХОЛИ КОСТНОГО МОЗГА

- •СОСУДИСТЫЕ ОПУХОЛИ

- •Доброкачественные сосудистые опухоли

- •Промежуточные сосудистые опухоли

- •СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫЕ ОПУХОЛИ

- •ПРОЧИЕ ОПУХОЛИ

- •МЕТАСТАТИЧЕСКИЕ ОПУХОЛИ КОСТЕЙ

- •ОСТЕОХОНДРОПАТИИ

- •ФИБРОЗНЫЕ ОСТЕОДИСТРОФИИ

- •ОСТЕОПОРОЗ

- •КОСТНО-СУСТАВНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗ

- •БРУЦЕЛЛЕЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ КОСТНО-СУСТАВНОГО АППАРАТА

- •РЕАКТИВНЫЕ АРТРИТЫ

- •ГРИБКОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ КОСТЕЙ

- •ЭХИНОКОККОЗ (АЛЬВЕСЖОККОЗ) КОСТЕЙ

- •ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ

- •ДЕФОРМИРУЮЩИЙ АРТРОЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА

- •ВРОЖДЕННАЯ ДИСПЛАЗИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

- •ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫЙ ПЕРИАРТРОЗ

- •БОЛЕЗНИ СТАТИКО-ДИНАМИЧЕСКОЙ ПЕРЕГРУЗКИ СКЕЛЕТА

- •Патологическая перестройка костей

- •Поперечное плоскостопие

- •Молоточкообразные пальцы стопы

- •СЕРОЗНЫЙ (КРЕПИТИРУЮЩИЙ) ТЕНДОВАГИНИТ

- •СИНДРОМ «КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА»

- •КОНТРАКТУРА (БОЛЕЗНЬ) ДЮПЮИТРЕНА

- •ПОДОШВЕННЫЙ ФАСЦИИТ

- •СИНДРОМ «ТАРЗАЛЬНОГО ТУННЕЛЯ»

- •МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Глава 9. ПОВРЕЖДЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

жению и выращивают в течение 2—3 нед культуру клеток, которую возвращают хирургу. Операцию имплантации хондроцитов выполняют посредством артротомии: на неповрежденную субхондральную пластинку к краям дефекта хряща очень тонкими швами фиксируют свободный периостальный лоскут, взятый с верхней трети большеберцовой кости. Под лоскут шприцем вводят взвесь хондроцитов, линию шва и отверстие от иглы герметизируют фибриновым клеем. После операции необходимо полное ограничение опорной нагрузки на сустав в течение 2—3 мес. Данный метод позволяет закрывать дефекты большой плошади и находит применение в лечении больных с деформирующим артрозом, однако качество вновь образованного хряща прогнозировать трудно.

В зависимости от локализации и размеров дефекта суставного хряща у большинства больных следует ожидать развития остеоартроза. Профилактика заболевания заключается в хрящевой или костно-хрящевой пластике обширных дефектов функционально важных отделов мыщелков и ограничении опорной нагрузки на сустав.

Хронические повреждения суставного хряща сопровождаются хроническими нарушениями биомеханики коленного сустава, в частности нестабильностью (застарелый разрыв ПКС, привычный вывих надколенника) или статическими деформациями (варусно-вальгусное искривление). Основой лечения такой патологии является устранение первопричины — нормализация биомеханики путем хирургической стабилизации сустава либо корригирующих остеотомий.

Киста менисков

Кистозный процесс в толще менисков является реакцией на хроническую перегрузку при длительном воздействии тангенциальных и компрессионных сил. Он возникает в основном у людей молодого и среднего возраста. Латеральный мениск вследствие относительной гипермобильности более подвержен таким воздействиям и страдает в 5—8 раз чаще медиального. Продуцируемому мукоидному веществу легче распространяться в периферическом направлении и формировать параменискальные кисты. Измененный мениск становится повышенно уязвимым даже к незначительным стрессовым нагрузкам и в большинстве случаев происходит его разрыв.

Симптомы. При поражении латерального мениска больного беспокоят боль при ходьбе, особенно при повышенной нагрузке, и локальная опухоль по передне-наружной поверхности сустава, кпереди от латеральной коллатеральной связки. Особенно отчетливо выявляется опухоль при сгибании коленного сустава до угла 140—150°. Опухолевидное образование болезненное, плотной консистенции. При длительно существующей кисте и разрыве латерального мениска наблюдаются деформирующие изменения в области наружного мыщелка большеберцовой кости, отчетливо выявляемые, при рентгенологическом исследовании (симптом Раубера—Ткаченко).

327

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

Медиальный мениск, пораженный кистозным процессом, более устойчив к разрывам, в связи с чем симптоматика его патологии менее отчетлива и, в основном., ограничивается констатацией опухоли на уровне суставной щели, локализующейся кзади от медиальной коллатеральной связки. Диагноз уточняют при проведении УЗИ и магнитно-резонансной томографии сустава во фронтальной плоскости.

Лечение. Консервативное лечение кистозного поражения менисков состоит в ограничении нагрузки, назначении противовоспалительных и обезболивающих препаратов. Радикальное лечение заключается в тотальном иссечении параменискальной кисты вместе с пораженным мениском, однако вмешательство такого объема сопровождается нарушением биомеханики и быстрым прогрессированием остеоартроза. В связи с этим в настоящее время выполняют артроскопическую резекцию лишь пораженных кистозным процессом отделов мениска, а параменискальную кисту удаляют через небольшой отдельный разрез, либо проводят внутреннюю фенестрацию последней с дренированием ее в полость сустава.

Киста подколенной ямки

Киста подколенной ямки, или киста Baker’a, описанная им в 1877 г., представляет собой воспаление слизистых сумок, располагающихся между сухожилиями медиальной головки икроножной и полуперепончатой мышц. Клинически она проявляется плотноэластичной опухолью верхне-медиального угла подколенной ямки. Слизистые сумки являются вариантом нормы и встречаются у 60% здоровых людей. О патологии можно говорить лишь при их поражении хроническим воспалительным процессом, сопровождающимся отеком и значительным увеличением в размерах, что вызывает сдавление окружающих тканей, боль, дискомфорт и ограничение движений. Обычно эти сумки имеют щелевидное соустье с полостью коленного сустава, которое располагается в задне-медиальном отделе его капсулы тотчас ниже прикрепления сухожилия медиальной головки икроножной мышцы. При разгибании голени последнее, прижимаясь к медиальному мыщелку бедренной кости, закрывает соустье. При сгибании и расслаблении икроножной мышцы сообщение между сумками и полостью коленного сустава восстанавливается. Обычно бурсит возникает вторично вследствие перерастяжения сумки жидкостью, поступающей через соустье из полости коленного сустава при его хроническом синовите различного генеза (посттравматический, остеоартритический, ревматоидный, реактивный, подагрический, туберкулезный и пр.). Наибольшее практическое значение в возникновении хронической кисты подколенной ямки имеют дегенеративные повреждения менисков в задних отделах, вызывающие скрытые рецидивирующие синовиты.

Диагноз кисты подколенной ямки уточняют с помощью УЗИ и артропневмографии коленного сустава. Более информативной является МРТ.

328

iillll

Глава 9. ПОВРЕЖДЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

Дифференциальный диагноз при кисте Baker’a проводят с истинными опухолями (синовиома) и аневризмой подколенной артерии. Синовиома растет из синовиальной оболочки и имеет плотную консистенцию. Макроскопически — это плотный, округлой или неправильной формы узел. При разрезе видна ткань опухоли. Аневризму подколенной артерии распознают по наличию пульсации и шума при аускультации.

Лечение подколенной кисты проводят с учетом этиологии и давности заболевания. При редко встречающемся свежем первичном поражении эффективны пункции сумки с введением в ее полость кортикостероидов. При вторичных бурситах показана санация полости сустава (артроскопия, резекция пораженных отделов менисков и суставного хряща, удаление свободных внутрисуставных тел, синовэктомия, стабилизация сустава) и ограничение его нагрузки. Длительно существующие подколенные кисты требуют хирургического лечения. Оно состоит в радикальном иссечении хронически воспаленных сумок.

Хроническая нестабильность надколенника

Хроническая нестабильность надколенника представляет собой нарушение его мышечно-сухожильного баланса при движении в межмыщелковой борозде бедренной кости. Надколенник сустава смещается кнаружи вместе с латерализацией всего разгибательного аппарата коленного сустава. Причинами могут быть дисплазия коленного сустава или вправленный ранее острый вывих надколенника.

Симптоматика. Больных с хронической нестабильностью надколенника беспокоят боль по передне-медиальной поверхности коленного сустава и ощущения его неустойчивости. Выраженная нестабильность проявляется привычным вывихом надколенника. Объективизировать и рассчитать степень латерализации надколенника можно на сравнительных аксиальных рентгенограммах бедренно-надколеннико- вых сочленений по Merchant’y.

Лечение. Лечение хронической нестабильности надколенника зависит от возраста пациента, степени диспластических, посттравматических и дегенеративно-дистрофических изменений со стороны коленного сустава. При латерализации надколенника, сопровождающейся ощущениями неустойчивости и ретропателлярным болевым синдромом, начинают с консервативного лечения. Оно состоит в разгрузке бедренно-надколенникового сочленения, целенаправленном мануальном растяжении латеральных отделов сухожильного растяжения четырехглавой мышцы и укреплении ее медиальной порции. Больные должны соблюдать ограничение нагрузки на коленный сустав, исключить занятия спортом, получать специальную ЛФК, массаж, электромиостимуляцию, редрессацию надколенника в медиальном направлении, а также носить наколенник с латеральным пелотом, препятствующим подвывиху. Учитывая дегенеративные изменения суставного хряща, обусловленные повторными вывихами и нарушенной биомеханикой,

329

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

показано применение нестероидных противовоспалительных препаратов и хондропротекторов.

Безуспешность терапии, рецидивирующие вывихи, приобретающие характер привычных, а также грубая дисплазия служат показаниями к реконструкции разгибательного аппарата сустава. Различают вмешательства на его проксимальном и дистальном отделах. Выбор способа зависит от вида и выраженности анатомической аномалии, определяемой по аксиальным рентгенограммам, степени нестабильности и глубины дегенеративно-дистрофических изменений в суставе.

При легкой степени нестабильности выполняют вмешательства на проксимальном отделе разгибательного аппарата: «латеральный релизинг», в ряде случаев дополняемый формированием дупликатуры или подкожной пликацией медиальных отделов капсулы (медиальной бед- ренно-надколенниковой связки) коленного сустава. «Латеральный релизинг» представляет собой продольное рассечение латеральной бед- ренно-надколенниковой связки, капсулы сустава и сухожильного растяжения четырехглавой мышцы бедра по наружной поверхности коленного сустава, отступя на 0,5—1,0 см от края надколенника и его связки. Он может являться самостоятельной операцией при легкой степени литерализации надколенника в форме его латерального наклона или элементом комплексного корригирующего вмешательства.

Более выраженная дисплазия сустава, сопровождающаяся увеличением угла четырехглавой мышцы (более 25°), требует радикальной коррекции патологической биомеханики разгибательного аппарата с вмешательством и на его дистальных отделах. Проводят мобилизацию и транспозицию связки надколенника с медиализацией на 10-15 мм бугристости большеберцовой кости по Elmslie—Тrillat’y.

ПОВРЕЖДЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ

Подкожный разрыв сухожилий чаще происходит при непрямом механизме и реже — от непосредственного воздействия травмирующей силы. Разрыв сухожилий наблюдается на месте их прикрепления к кости, у перехода в мышечное брюшко, реже — на протяжении сухожилия, чему обычно предшествуют дегенеративно-дистрофические изменения ткани сухожилия, развивающиеся при хронической микротравме или хронических заболеваниях. Открытое повреждение сухожилий бывает при ранениях острыми предметами (стекло, нож, острые края консервных банок и т. п.).

Повреждение вращающей манжеты плеча

Вращающая манжета плеча — комплекс мышечно-сухожильных структур, обеспечивающих динамическую стабильность и активные движения в плечевом суставе. В ее состав входят сухожилия надостной, подостной, малой круглой и подлопаточной мышц, имеющие анатомическую и нейро-рефлекторную связь с капсулой плечевого сустава.

330

Глава 9. ПОВРЕЖДЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

Разрыв вращающей манжеты происходит при сильном напряжении мышц плечевого пояса (чаще при падении на локоть, вытянутую руку или при прямом ударе по суставу). Наиболее часто разрывы локализуются в дистальной части сухожилия надостной мышцы.

Классификация разрывов вращающей манжеты плеча

[. Травматический |

Дегенеративный |

|

(острый и застарелый) |

(простой и обызвествляющий) |

|

|

||

II. Частичный: |

Полный (на всю толщу): |

|

|

||

— внутрисуставной или нижний (со |

— малый (< 4 см) |

|

стороны сустава) |

||

— обширный (> 4 см) |

||

|

—внесуставной или верхний (со стороны субакромиальной сумки)

—внутрисухожильный

III. Неосложненный и осложненный острым подакромиальным бурситом, поражением элементов плечевого сплетения, развитием акромиально-бугоркового конфликта и состояния «замороженного» плеча

Симптомы. Жалобы на боль, иррадиирующую в область прикрепления дельтовидной мышцы, потерю активного отведения в суставе.

Отмечается локальная гипотрофия в области надостной, полостной и малой круглой мышц, умеренная болезненность при пальпации большого бугорка. При полных разрывах нарушается активное отведение в плечевом суставе. Положительный симптом «падающей руки» — больной не может удержать пассивно отведенную в плечевом суставе руку. При частичных разрывах активное отведение конечности возможно до угла 80-90°, однако отмечается болезненность в фазе максимального напряжения мышц. Амплитуда пассивных движений первоначально остается полной, но в дальнейшем развивается контрактура сустава.

Рентгенологические признаки застарелого разрыва вращающей манжеты — верхний подвывих головки плечевой кости и склероз передненижней поверхности акромиального отростка лопатки. В диагностике разрывов вращающей манжеты также применяют контрастную артрографию (при полных разрывах наблюдается распространение контрастного вещества из субакромиального пространства в полость сустава), ультразвуковое исследование, магнитно-резонансную томографию и артроскопию (для уточнения локализации и протяженности разрыва).

Первая помощь. Иммобилизация конечности на косынке и направление больного в специализированное лечебное учреждение.

Лечение. В выборе лечебной тактики важное значение имеет проведение дифференциальной диагностики между частичным и полным разрывом вращающей манжеты. Для этого используют введение в подакромиальную сумку 10 мл 1% раствора лидокаина. При частичных разрывах проводят консервативные мероприятия: используют отводящую шину в течение 2—3 нед, противовоспалительную терапию (дик-

331

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

Рис. 140. Методика рефиксации вращающей манжеты плеча

кбольшому бугорку плечевой кости:

а— мобилизация и прошивание центральных концов поврежденных сухожилий, формирование костной створки и каналов на большом бугорке;

б— чрескостное проведение и завязывание нитей

лофенак, индометацин), физиотерапевтические процедуры (фонофорез с гидрокортизоном), лечебную гимнастику.

Полные разрывы вращающей манжеты подлежат хирургическому лечению. Выполняется операция — чрескостный шов поврежденных сухожилий (рис. 140).

Послеоперационное ведение больных предусматривает период иммобилизации конечности на отводящей шине под углом 90° в течение 6 нед с последующим подключением изометрических сокращений мышц плечевого пояса, пассивных движений в суставе, лечебной физкультуры, электромиостимуляции.

При застарелом обширном разрыве вращающей манжеты потеря тонуса надостной мышцы приводит к формированию стойкого верхнего подвывиха головки плеча, давлению последней на сустав!iой"хряш впадины лопатки, не приспособленный к такого рода нагрузкам, и развитию дегенеративных изменений в суставе. Оперативное лечение заключается в выполнении эндопротезирования плечевого сустава.

Разрыв сухожилия длинной головки и дистального апоневроза

двуглавой мышцы плеча

Повреждение сухожилия длинной головки наблюдается у лиц с хорошо развитой мускулатурой. Под влиянием внезапного сокращения мышцы происходит отрыв сухожилия от места прикрепления над суставной впадиной лопатки либо разрыв в области мёЖугорШвбй борозды, а также в месте прикрепления дистального апоневроза двуглавой мышцы к бугристости лучевой кости. Наибольшая частота разрывов сухожилия в области межбугорковой бороздки объясняется дегенеративными изменениями, развивающимися у лиц старше 40 лет.

Симптомы. В месте разрыва ощущают резкую боль. Появляется кровоизлияние ниже дельтовидной мышцы. Функция верхней конечности нарушается незначительно. При напряжении двуглавая мышца в виде

332