- •ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- •И ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

- •ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

- •Жалобы

- •Осмотр

- •Пальпация

- •Измерения, или антропометрия

- •Измерение амплитуды движений в суставах

- •Исследование кровообращения и иннервации конечностей

- •ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО

- •Акромиально-ключичный сустав

- •Грудино-ключичный сустав

- •Плечевой сустав

- •Пястно-фаланговые и межфаланговые суставы

- •Тазобедренный сустав

- •Голеностопный сустав и суставы стопы

- •Позвоночник

- •ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

- •Рентгенологический метод

- •Компьютерная томографии (КТ)

- •Магнитно-резонансная томография (МРТ)

- •Ультразвуковая диагностика

- •Радионуклидная диагностика

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

- •ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ПЕРЕЛОМАХ

- •Перелом — полное нарушение целости кости, вызванное внешним насилием, превышающим пределы ее прочности.

- •Классификация переломов костей

- •КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ

- •Симптомы и диагноз перелома

- •Травматический шок

- •Синдром длительного сдавления

- •Объем помощи на этапах медицинской эвакуации

- •ОСНОВЫ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ

- •Эпидуральная анестезия

- •Введение анестезирующего раствора в гематому

- •РЕПОЗИЦИЯ ОТЛОМКОВ КОСТЕЙ

- •Одномоментная ручная репозиция

- •Постоянное, или скелетное вытяжение

- •Правила наложения гипсовой повязки

- •Уход за больным в гипсовой повязке

- •Осложнения при применении гипсовой повязки

- •ВНУТРЕННИЙ ОСТЕОСИНТЕЗ

- •Показания к удалению металлических фиксаторов

- •Показания к применению внешнего остеосинтеза

- •Особенности послеоперационного периода

- •Осложнения чрескостного остеосинтеза

- •ЗАКРЫТЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

- •ПЕРЕЛОМЫ РЕБЕР

- •ПЕРЕЛОМЫ ГРУДИНЫ

- •ПЕРЕЛОМЫ ЛОПАТКИ

- •ПЕРЕЛОМЫ КЛЮЧИЦЫ

- •ПЕРЕЛОМЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- •Переломы проксимального отдела плечевой кости

- •Переломы локтевого отростка

- •Переломы диафиза костей предплечья

- •Внутренний остеосинтез переломов костей предплечья

- •Переломы локтевой кости с вывихом головки лучевой (перелом-вывих Монтеджи)

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ КИСТИ

- •Переломы ладьевидной кости

- •Переломы трехгранной кости

- •Перелом гороховидной кости

- •Перелом крючковидной кости

- •Перелом головчатой кости

- •Перелом I пястной кости

- •ПЕРЕЛОМЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

- •Переломы Верхнего) конца бедренной кости

- •Лечение медиальных переломов шейки бедра

- •Лечение латеральных (вертельных) переломов бедренной кости

- •Изолированный перелом большого или малого вертелов

- •Диафизарные переломы бедренной кости

- •Переломы дистального отдела бедренной кости

- •Переломы мыщелков бедра

- •ПЕРЕЛОМЫ НАДКОЛЕННИКА

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ

- •Переломы проксимального отдела

- •Переломы диафиза костей голени

- •Переломы костей голени в области голеностопного сустава

- •Эпифизеолиз дистального отдела большеберцовой кости

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ СТОПЫ

- •Переломы фаланг пальцев стопы

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ТАЗА

- •ПЕРЕЛОМЫ ПОЗВОНОЧНИКА

- •Классификация огнестрельных переломов

- •Классификация огнестрельных ранений суставов

- •Раневая баллистика и морфология огнестрельных переломов

- •Патогенез взрывных повреждений

- •Патологическая анатомия взрывных повреждений

- •Примеры диагнозов

- •ОСОБЕННОСТИ ВЗРЫВНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФАХ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ

- •Квалифицированная медицинская помощь

- •Специализированная медицинская помощь

- •ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РАНЕНЫХ И БОЛЬНЫХ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ КОСТЕЙ

- •Комбинированные радиационные поражения

- •Комбинированные термо-механические поражения

- •Комбинированные химические поражения

- •ВЫВИХ ЛОПАТКИ

- •ВЫВИХ ПЛЕЧА

- •ВЫВИХ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •ВЫВИХ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

- •ВЫВИХ БЕДРА

- •ВЫВИХ НАДКОЛЕННИКА

- •УШИБ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

- •ПОВРЕЖДЕНИЕ СВЯЗОК

- •Повреждение связок голеностопного сустава

- •Повреждение связки надколенника

- •Повреждение связок лучезапястного сустава

- •Повреждение связок I пястно-фалангового сустава

- •Повреждение боковых связок межфаланговых суставов

- •Повреждение боковых связок

- •Повреждение менисков

- •Киста менисков

- •Киста подколенной ямки

- •ПОВРЕЖДЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ

- •Повреждение вращающей манжеты плеча

- •Разрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра

- •Разрыв ахиллова сухожилия

- •Отклонение голени кнаружи и кнутри

- •Врожденная мышечная кривошея

- •Врожденная косолапость

- •ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛИОМИЕЛИТА

- •ПОНЯТИЕ О РАНЕВОМ ИНФЕКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ

- •ЭНДОГЕННЫЕ ФОРМЫ ОСТЕОМИЕЛИТА

- •Гематогенный остеомиелит

- •Склерозирующий остеомиелит Гарре

- •Альбуминозный остеомиелит Олье

- •Костный абсцесс Броди

- •АНАЭРОБНАЯ ИНФЕКЦИЯ

- •СТОЛБНЯК

- •АМПУТАЦИЯ КОНЕЧНОСТИ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

- •ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ АМПУТАЦИИ

- •ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

- •БОЛЕЗНИ АМПУТАЦИОННЫХ КУЛЬТЕЙ

- •ОРТЕЗИРОВАН^Е

- •АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

- •Переходный пояснично-крестцовый позвонок

- •Аномалии развития тел позвонков

- •Спондилолиз

- •Спондилолистез

- •Сколиоз

- •ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА

- •Спондилоартрит и сакроилеит

- •Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева)

- •Деформирующий спондилез

- •Межпозвонковый остеохондроз

- •Международная классификация первичных опухолей костей и опухолеподобных заболеваний

- •Общие принципы диагностики

- •Основные принципы комплексного лечения первичных опухолей костей

- •ХРЯЩЕОБРАЗУЮЩИЕ ОПУХОЛИ

- •ГИГАНТОКЛЕТОЧНАЯ ОПУХОЛЬ

- •ОПУХОЛИ КОСТНОГО МОЗГА

- •СОСУДИСТЫЕ ОПУХОЛИ

- •Доброкачественные сосудистые опухоли

- •Промежуточные сосудистые опухоли

- •СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫЕ ОПУХОЛИ

- •ПРОЧИЕ ОПУХОЛИ

- •МЕТАСТАТИЧЕСКИЕ ОПУХОЛИ КОСТЕЙ

- •ОСТЕОХОНДРОПАТИИ

- •ФИБРОЗНЫЕ ОСТЕОДИСТРОФИИ

- •ОСТЕОПОРОЗ

- •КОСТНО-СУСТАВНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗ

- •БРУЦЕЛЛЕЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ КОСТНО-СУСТАВНОГО АППАРАТА

- •РЕАКТИВНЫЕ АРТРИТЫ

- •ГРИБКОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ КОСТЕЙ

- •ЭХИНОКОККОЗ (АЛЬВЕСЖОККОЗ) КОСТЕЙ

- •ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ

- •ДЕФОРМИРУЮЩИЙ АРТРОЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА

- •ВРОЖДЕННАЯ ДИСПЛАЗИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

- •ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫЙ ПЕРИАРТРОЗ

- •БОЛЕЗНИ СТАТИКО-ДИНАМИЧЕСКОЙ ПЕРЕГРУЗКИ СКЕЛЕТА

- •Патологическая перестройка костей

- •Поперечное плоскостопие

- •Молоточкообразные пальцы стопы

- •СЕРОЗНЫЙ (КРЕПИТИРУЮЩИЙ) ТЕНДОВАГИНИТ

- •СИНДРОМ «КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА»

- •КОНТРАКТУРА (БОЛЕЗНЬ) ДЮПЮИТРЕНА

- •ПОДОШВЕННЫЙ ФАСЦИИТ

- •СИНДРОМ «ТАРЗАЛЬНОГО ТУННЕЛЯ»

- •МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Глава 7

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ

КОСТЕЙ И ВЗРЫВНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ

Опыт Великой Отечественной войны и последующих локальных военных конфликтов свидетельствует о том, что в структуре санитарных потерь боевые повреждения конечностей составляют 50-75%, из них ранения мягких тканей 30—35%.

Среди боевых травм опорно-двигательного аппарата выделяют: пулевые, осколочные ранения и взрывные повреждения конечностей.

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

И РАНЕНИЯ КРУПНЫХ СУСТАВОВ

Классификация огнестрельных переломов

Различают одиночные, множественные и сочетанные переломы; по виду ранящего снаряда: пулевые, осколочные; по характеру ранения: сквозные, слепые, касательные; по виду перелома: неполные (дырчатые, краевые), полные (поперечные, косые, винтообразные, продольные, оскольчатые, раздробленные, в том числе с первичным дефектом кости); по локализации: кости таза, ключица, лопатка, плечевая, бедренная кости, кости голени, предплечья, стопы, кисти; по уровню переломов: верхняя, средняя, нижняя трети; по сопутствующим повреждениям: мягкие ткани (точечные, обширные повреждения, дефекты), крупные сосуды и нервы (с повреждением, без повреждения); по степени шока (первая, вторая, третья, терминальное состояние).

241

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

Классификация огнестрельных ранений суставов

По виду ранящего снаряда: пулевые, осколочные; по характеру ранения (сквозные, слепые, касательные); по локализации: плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренный, коленный и голеностопный суставы; по отношению к суставной полости (проникающие и непроникающие); по степени повреждения суставной поверхности (без повреждения, ограниченное, обширное повреждение, разрушение, дефект кости); по сопутствующим повреждениям: крупные сосуды, нервы (без повреждения, с повреждением); по степени шока (первая, вторая, третья, терминальное состояние).

Раневая баллистика и морфология огнестрельных переломов

Воснове разрушающего действия любого огнестрельного снаряда, скорость полета которого превышает 300 м/с, лежит образование временной пульсирующей полости (ВПП) с зонами избыточного давления по периферии. Число и максимальная амплитуда кавитаций зависят от величины кинетической энергии и формы ранящего снаряда, а также от стабильности его полета. Кинетическая энергия ранящего снаряда определяется прежде всего скоростью полета и в меньшей степени его массой. По данным импульсной рентгенографии и скоростной киносъемки при прохождении пули или осколка через биологическую ткань размеры временной пульсирующей полости превышают калибр снаряда более чем в 15 раз. Наблюдаемые перепады давления в момент пульсации полости приводят к внедрению в ткани объектов внешней среды и микробному загрязнению раны. Тяжесть ранений определяется также и баллистическими свойствами снарядов. Конструктивные особенности современных пуль предусматривают смещение центра тяжести, что приводит к своеобразному феномену кувыркания и фрагментации снаряда. Разворот пули в тканях сопровождается дополнительной передачей энергии окружающим тканям и формированию обширной звездчатой формы раны выходного отверстия. Масштабы повреждения тканей зависят также от их физических свойств: при прохождении ранящего снаряда через однородные ткани (например, мышцы) происходит равномерная отдача кинетической энергии. Однако в силу неравномерного сокращения мышечных волокон раневой канал в мышцах не имеет прямолинейного направления. При встрече ранящего снаряда с более плотными преградами (например, костью) происходит максимальная передача кинетической энергии тканям по типу взрыва. В результате этого образуются множественные вторичные ранящие снаряды, которые усугубляют тяжесть ранения и образуют дополнительные раневые каналы.

Вмеханизме разрушения диафизарной и метафизарной зон костей имеются определенные особенности. При повреждении кортикальной зоны костей наблюдаются крупнооскольчатые переломы с продольными растрескиваниями кости, раздробленные, при которых линии пере-

242

Глава 7. ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ И ВЗРЫВНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

ломов могут достигать суставов, а так-

же мелкооскольчатые переломы, в том числе с образованием первичных дефектов костной ткани.

Ранения крупных суставов могут быть слепыми и сквозными, с повреждением или без повреждения сочленяющихся костей. При этом наблюдаются разрушения, обширные или ограниченные повреждения костей, образующих сустав.

Имеются характерные отличия в масштабах повреждения тканей при огнестрельных переломах двукостных сегментов. В зависимости от направления полета снаряда может быть перелом одной или двух костей. Зоны разрушения тканей будут определяться воздействием как первичных, так и вторичных ранящих снарядов.

Ранения высокоскоростными снарядами характеризуются большей частотой повреждений магистральных сосудов и нервов не только в результате прямого попадания, но и на некотором

удалении от раневого канала. Такие, так называемые дистантные, повреждения могут сопровождаться острой или вторичной окклюзией сосуда.

В результате огнестрельного ранения образуются:

1.Раневой канал.

2.Зона травматического или первичного некроза — это стенка раневого канала с непосредственно примыкающими к нему мышцами.

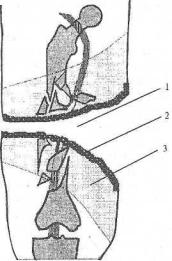

3.Зона молекулярного сотрясения (рис. 107).

Размеры этих зон зависят, в основном, от величины кинетической энергии и формы ранящего снаряда. Раневой канал имеет неправильный ломаный ход из-за первичной и вторичной девиации тканей и заполнен тканевым детритом, инородными телами, сгустками крови, свободными и связанными с надкостницей и мышцами костными осколками. В зависимости от вида и баллистических параметров ранящего снаряда, характера повреждаемых тканей раневой канал может иметь сигарообразную, коническую или колбообразную форму. Для огнестрельных переломов, нанесенных высокоскоростными малокалиберными пулями, характерна коническая форма раневого канала с расширением к выходному отверстию.

Стенки раневого канала, представленные некротизированными мышцами, формируют зону первичного травматического некроза. Границы данной зоны сильно размыты и визуально определяются с большим трудом. Признаки нежизнеспособности мышечной ткани состоят в изменении обычной окраски волокон, отсутствии кровотечения и со

243

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

кратимости, а также в снижении эластичности ткани, выявляемом во время

хирургической обработки.

Зона молекулярного сотрясения отражает специфику огнестрельных ранений. Она формируется под воздействием ВПП или «бокового удара». В зависимости от баллистических параметров ранящего снаряда и области ранения эта зона может простираться на несколько десятков сантиметров от стенок раневого канала. Ткани, находящиеся в этой зоне, страдают от воздействия циклических пластических деформаций, порожденных ВПП, а также от вторичных нарушений микроциркуляции и нервной трофики.

Как правило, в 1-е сутки после ранения в пределах зоны молекулярного сотрясения обнаруживаются межмышечные гематомы, распространяющиеся на 10—30 см от зоны разрушения кости.

Спустя 2—3 сут после ранения в результате гипоксии тканей и нарушения метаболических процессов вокруг раневого канала формируется зона вторичного некроза. Размеры ее зависят от величины переданной кинетической энергии снаряда, но, главным образом, от степени нарушения микроциркуляции крови в паравульнарных тканях, обусловленного как первичной реакцией сосудов, так и выраженностью посттравматического отека. Под влиянием целенаправленной терапии зона вторичного некроза может быть значительно уменьшена.

При лечении огнестрельных переломов необходимо учитывать также зоны повреждения костной ткани, которые определяются, в частности, по состоянию костного мозга по мере удаления от раневого канала:

—зона сплошной геморрагической инфильтрации костного мозга;

—зона сливных кровоизлияний;

—зона точечных кровоизлияний;

—зона отдельных жировых некрозов.

Необходимо помнить, что при огнестрельных ранениях в тканях, окружающих раневой канал, в первые часы наблюдается спазм сосудов, длительность которого определяется качеством обездвиживания поврежденного сегмента, болевой импульсацией из патологического очага и степенью кровопотери.

Патофизиологические механизмы раневого процесса

В ответ на огнестрельное ранение, сопровождающееся значительным разрушением тканей конечности (кожи, мышц, костей без повреждения крупных сосудов), наряду с общими системными изменениями возникает характерная местная реакция всей регионарной сосудистой сети. Она включает спазм артерий и артериол в ответ на ноцицептивную (болевую) импульсацию; включение сосудистых шунтов для сброса крови в обход зоны спазма; гипоксический парез (стойкое расширение) капилляров и венул; замедление и стаз крови в капиллярах, сопровождающиеся ограничением доставки кислорода вплоть до аноксии. В последующем — по мере включения компенсаторных механизмов — происходит постепенное устранение всех сосудистых изменений и восстановление кровотока.

244

Глава 7. ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ И ВЗРЫВНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Описанные нарушения составляют существо (механизм)

последовательных патологических и адаптационных реакций, которые протекают в зоне действия огнестрельной ударной волны по типу «порочного круга» (универсальный «синдром местных нарушений тканевого кровотока»), Этот характерный для любого ранения (механического повреждения) синдром приводит к гипоксии в зоне местного повреждения тканей и цепи ее обязательных следствий. Именно гипоксия тканей (особенно мышечной), возникающая на почве микроциркуляторных расстройств в зоне огнестрельного ранения определяет динамику раневого процесса. В частности, гипоксия тканей сопровождается выходом свободной жидкости в интерстициальное пространство. При этом увеличивается объем мышц и повышается гидростатическое давление в костно-фасциальных и фасциальных футлярах. Дальнейшее снижение перфузии тканей углубляет их гипоксию, приводя к возникновению ишемических некрозов.

При отсутствии лечения в загрязненных микроорганизмами ранах параллельно происходит селекция патогенной микрофлоры и ее накопление до критического уровня (106 микробных тел на 1 г ткани). Микробные токсины, воздействуя на страдающие от гипоксии клетки, вызывают их цитолиз и высвобождение большого количества биологически активных веществ, которые усугубляют нарушение местного кровотока и гипоксию тканей. Таким образом, замыкается порочный круг, приводящий к прогрессированию некротических процессов в огнестрельных костно-мышечных ранах.

Начальная фаза раневого процесса при огнестрельном переломе характеризуется четырьмя периодами нарушений периферического кровотока:

—I и II (1-2-й час после ранения) — спазм сосудистой сети поврежденного сегмента в ответ на травму и системная реакция «централизации кровообращения»;

—III (4—10-й час после ранения) — повышение давления внутри костно-фасциальных футляров;

—IV (18—36-й час) — связан с развитием инфекционного процесса.

В зонах компенсированной ишемии инфекционный процесс, как правило, локализуется и отграничивается; некомпенсированной — особенно у ослабленных раненых, — прогрессирует, что проявляется флегмонами, параоссальными гнойными затеками, анаэробным целлюлитом вплоть до сепсиса и септического шока.

В любом из них порочный круг может быть разорван путем проведения целенаправленной коррекции регионарного кровообращения и микроциркуляции. Установлено, что в такой коррекции нуждается каждый раненый с огнестрельным переломом.

Особенности репаративной регенерации костной ткани

в условиях заживления огнестрельных переломов

Экспериментальные и клинические исследования последних лег достоверно выявили сохранение связи костных отломков и осколков с мягкими тканями после огнестрельного перелома, а также высокую

245

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

устойчивость и сохранение потенциальной способности даже свободных костных осколков к регенерации костной ткани.

Процесс репаративной регенерации костной ткани после огнестрельного перелома характеризуется рядом особенностей и последовательно проходит несколько фаз: фазу ранних посттравматических изменений, фазу регенерации и фазу функциональной адаптации.

Источниками развития костной ткани регенерата являются сохранившиеся после повреждения остеогенные элементы периоста, эндоста, остеонов и костного мозга, а также периваскулоциты — клетки, индуцибельные к остеогенезу, дифференцирующиеся в остеобласты.

В костных осколках часть остеогенных элементов в надкостнице, эндосте, гаверсовых каналах сохраняют жизнеспособность. При диффузной трофике, а также при реваскуляризации осколков остеобласты таких костных фрагментов способны продуцировать грубоволокнистую костную ткань, являясь дополнительным и существенным источником образования костного регенерата. Костные осколки оценивают как посттравматический аутотрансплантат, частично заполняющий дефект в зоне перелома, фрагменты которого контактируют друг с другом, с отломками и с другими тканями регенерата.

Костные осколки и отломки, утратившие часть остеоцитов, при их реваскуляризации становятся биологической и механической основой для формирования новых структурно-функциональных единиц кости — остеонов.

Подвергающиеся остеокластической резорбции концы отломков, и особенно часть осколков, в своей основе составляют деминерализованный костный матрикс, содержащий специфические белки, способствующие индукции репаративного остеогенеза. Это оказывает оптимизирующее влияние на формирование новых очагов остеогенеза, соединяющихся в костный регенерат, и, соответственно, обеспечивает регенерацию кости как органа. Эти данные достоверно обосновывают возможность сохранения в костно-мышечной ране дополнительных источников образования костной ткани.

Протекание полноценного остеогенеза возможно лишь при условии эффективной борьбы с раневой инфекцией, стабильной фиксации отломков и максимальной оксигенации зоны перелома.

МЕХАНОГЕНЕЗ И ПАТОГЕНЕЗ

ВЗРЫВНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

В современных войнах большое распространение получили боеприпасы взрывного действия (БВД). Боевые повреждения, причиняемые взрывами мин, снарядов и бомб, отличаются особой тяжестью и бывают множественными, сочетанными или комбинированными. В связи с этими обстоятельствами знание теоретических и практических аспектов взрывных повреждений приобретает большое значение для военно-полевых хирургов.

246

Глава 7. ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ И ВЗРЫВНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Основные поражающие факторы БВД

и механизм их действия на организм человека

Основными поражающими факторами БВД являются:

—воздушная или детонационная ударная волна;

—первичные и вторичные ранящие элементы;

—давление струй взрывных газов;

—высокая температура пламени;

—продукты газодето нации;

—психоэмоциональный фактор.

Следовательно, под взрывными повреждениями следует понимать совокупность многофакторных повреждений, возникающих у людей в зоне действия основных поражающих факторов неядерных БВД, и прежде всего ударной волны.

При взрыве ракетно-артиллерийских снарядов и бомб взрывные газы, интенсивно расширяясь, распространяются во все стороны и образуют зону сжатого и разогретого воздуха, давление в которой при взрывах химических веществ может превышать 100 000 кг/см, температура — десятки тысяч градусов. Перемещающаяся зона сжатого воздуха называется ударной волной, а ее передняя граница — фронтом ударной волны. Давление во фронте ударной волны мгновенным скачком нарастает до максимума, а скорость движения превышает звуковую. За зоной сжатия возникает зона (волна) разрежения, где давление становится ниже атмосферного. Вследствие потерь энергии в окружающей среде по мере удаления ударной волны от центра взрыва избыточное давление в ее фронте падает, скорость снижается до скорости звука и волна превращается в звуковую.

Травматические поражения, причиняемые ударной волной, и их тяжесть прямо зависят от величины избыточного максимального давления во фронте ударной волны, площади, на которую она действует, времени нарастания давления до максимума и продолжительности действия. В связи с этим наиболее тяжелые повреждения возникают у людей, находящихся на открытой местности в положении стоя. Менее тяжелые повреждения наблюдаются при воздействии ударной волны на лежащего человека или при ее проникновении («затекании») в защитные сооружения через входы, люки, амбразуры и другие отверстия, а также тогда, когда на пути ударной волны стоит отражающая преграда. Однако если ударная волна проникает в укрытия через открытые входы, вероятность тяжелых травм резко возрастает вследствие возможного отбрасывания людей, находящихся у входа, удара об окружающие предметы, а также в результате многократного отражения затекающей волны от стен сооружения и ступенеобразного

повышения избыточного давления.

Повреждения, вызываемые взрывом, называют взрывными. Их можно подразделить на первичные, вторичные и третичные. Первичные повреждения возникают от непосредственного воздействия ударной волны, вторичные порождены воздействием осколков, летящих от разрушенных предметов, третичные связаны с ударами человека о грунт и другие преграды, встретившиеся на пути отбрасывания.

247

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

Взрыв нередко сопровождается инфразвуковыми колебаниями и

мощным (до 150—160 дБ) импульсным шумом, способным вызвать острую акустическую травму.

В структуре взрывных повреждений следует выделять минные повреждения, являющиеся результатом непосредственного воздействия на человека поражающих факторов противопехотных и противотанковых мин. Несмотря на близость этих двух понятий и, казалось бы, единый механизм возникновения, минные повреждения отличаются наибольшей тяжестью. При минных повреждениях особенно выражена основная зона поражения в виде разрушения (отрыв, размозжение) одной или двух конечностей, дистанционных грубых морфологических изменений в их проксимальных отделах, закрытых или открытых повреждений внутренних органов, сотрясения или ушиба головного мозга. Кроме того, почти всегда имеются множественные ранения осколками как нижних конечностей и туловища, так и верхних конечностей и головы. Разумеется, поражения находятся в определенной зависимости от главного объективного показателя — вида мины, массы и характера взрывчатых веществ, но не меньшее значение имеют и обстоятельства травмы — расстояние от источника взрыва, положение конечностей и тела в момент взрыва, естественные или искусственные защищающие предметы.

Различают 2 вида минных повреждений: неэкранированные, связанные с непосредственным контактом человека с миной, — это минно-взрывные ранения (МБР), и экранированные, возникающие при воздействии

основных поражающих факторов взрыва через защитный экран (днище бронированной техники, палуба корабля и т. д.), — это минно-взрывные травмы (МВТ).

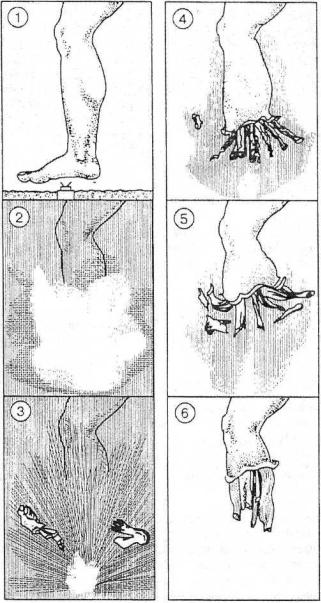

Механизм МБР заключается в том, что возникающее при взрыве сверхвысокое и отраженное давление при встрече с живым объектом образует единый фронт, обладающий значительной разрушительной силой, при этом большая часть энергии затрачивается на сжатие опорных структур тела (стопа, кисть) либо превращается в кинетическую энергию, определяющую динамическое давление ударной волны. Считают, что совокупность повреждений будет определяться типом взрывного устройства, массой взрывчатого вещества и положением конечности при воздействии на взрыватель. Характер повреждений при подрывах на фугасных противопехотных минах определяется действием избыточного и динамического давления, на минах осколочного типа — воздействием в том числе и осколков. Проведенные экспериментальные исследования с имплантацией пьезодатчиков на разных уровнях нижней конечности, когда под средним отделом стопы подрывали взрывчатое вещество, показали, что энергия, передаваемая в биологические ткани, регистрируется на всем протяжении биообъекта с небольшой разницей во времени. Максимальная отдача энергии приходилась на опорные структуры конечности с последующим линейным спадом в проксимальном направлении. Избыточное давление детонационной волны вызывало полное разрушение и отрыв стопы. Проникновение струй взрывных газов и ударной волны под кожу и в рану голени приводило к отслойке тканей от кости на значительном протяжении (рис. 108).

248

Г

Глава 7. ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ И ВЗРЫВНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Рис. 108. Схема, иллюстрирующая механизм разрушения

дистальных отделов нижней конечности при минно-взрывном ранении

Данные скоростной киносъемки подрыва свидетельствовали о том, что световая вспышка от раскаленных газов и ударная волна имели форму сферы, что определяло травматические и коагуляционные некрозы выстоящих костей голени и мягких тканей на уровне отрыва, а также характерный разлет осколочных элементов. Выброшенные в виде конуса осколки определяли типичную топографию повреждений,

249