- •ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- •И ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

- •ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

- •Жалобы

- •Осмотр

- •Пальпация

- •Измерения, или антропометрия

- •Измерение амплитуды движений в суставах

- •Исследование кровообращения и иннервации конечностей

- •ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО

- •Акромиально-ключичный сустав

- •Грудино-ключичный сустав

- •Плечевой сустав

- •Пястно-фаланговые и межфаланговые суставы

- •Тазобедренный сустав

- •Голеностопный сустав и суставы стопы

- •Позвоночник

- •ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

- •Рентгенологический метод

- •Компьютерная томографии (КТ)

- •Магнитно-резонансная томография (МРТ)

- •Ультразвуковая диагностика

- •Радионуклидная диагностика

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

- •ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ПЕРЕЛОМАХ

- •Перелом — полное нарушение целости кости, вызванное внешним насилием, превышающим пределы ее прочности.

- •Классификация переломов костей

- •КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ

- •Симптомы и диагноз перелома

- •Травматический шок

- •Синдром длительного сдавления

- •Объем помощи на этапах медицинской эвакуации

- •ОСНОВЫ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ

- •Эпидуральная анестезия

- •Введение анестезирующего раствора в гематому

- •РЕПОЗИЦИЯ ОТЛОМКОВ КОСТЕЙ

- •Одномоментная ручная репозиция

- •Постоянное, или скелетное вытяжение

- •Правила наложения гипсовой повязки

- •Уход за больным в гипсовой повязке

- •Осложнения при применении гипсовой повязки

- •ВНУТРЕННИЙ ОСТЕОСИНТЕЗ

- •Показания к удалению металлических фиксаторов

- •Показания к применению внешнего остеосинтеза

- •Особенности послеоперационного периода

- •Осложнения чрескостного остеосинтеза

- •ЗАКРЫТЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

- •ПЕРЕЛОМЫ РЕБЕР

- •ПЕРЕЛОМЫ ГРУДИНЫ

- •ПЕРЕЛОМЫ ЛОПАТКИ

- •ПЕРЕЛОМЫ КЛЮЧИЦЫ

- •ПЕРЕЛОМЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- •Переломы проксимального отдела плечевой кости

- •Переломы локтевого отростка

- •Переломы диафиза костей предплечья

- •Внутренний остеосинтез переломов костей предплечья

- •Переломы локтевой кости с вывихом головки лучевой (перелом-вывих Монтеджи)

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ КИСТИ

- •Переломы ладьевидной кости

- •Переломы трехгранной кости

- •Перелом гороховидной кости

- •Перелом крючковидной кости

- •Перелом головчатой кости

- •Перелом I пястной кости

- •ПЕРЕЛОМЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

- •Переломы Верхнего) конца бедренной кости

- •Лечение медиальных переломов шейки бедра

- •Лечение латеральных (вертельных) переломов бедренной кости

- •Изолированный перелом большого или малого вертелов

- •Диафизарные переломы бедренной кости

- •Переломы дистального отдела бедренной кости

- •Переломы мыщелков бедра

- •ПЕРЕЛОМЫ НАДКОЛЕННИКА

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ

- •Переломы проксимального отдела

- •Переломы диафиза костей голени

- •Переломы костей голени в области голеностопного сустава

- •Эпифизеолиз дистального отдела большеберцовой кости

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ СТОПЫ

- •Переломы фаланг пальцев стопы

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ТАЗА

- •ПЕРЕЛОМЫ ПОЗВОНОЧНИКА

- •Классификация огнестрельных переломов

- •Классификация огнестрельных ранений суставов

- •Раневая баллистика и морфология огнестрельных переломов

- •Патогенез взрывных повреждений

- •Патологическая анатомия взрывных повреждений

- •Примеры диагнозов

- •ОСОБЕННОСТИ ВЗРЫВНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФАХ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ

- •Квалифицированная медицинская помощь

- •Специализированная медицинская помощь

- •ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РАНЕНЫХ И БОЛЬНЫХ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ КОСТЕЙ

- •Комбинированные радиационные поражения

- •Комбинированные термо-механические поражения

- •Комбинированные химические поражения

- •ВЫВИХ ЛОПАТКИ

- •ВЫВИХ ПЛЕЧА

- •ВЫВИХ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •ВЫВИХ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

- •ВЫВИХ БЕДРА

- •ВЫВИХ НАДКОЛЕННИКА

- •УШИБ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

- •ПОВРЕЖДЕНИЕ СВЯЗОК

- •Повреждение связок голеностопного сустава

- •Повреждение связки надколенника

- •Повреждение связок лучезапястного сустава

- •Повреждение связок I пястно-фалангового сустава

- •Повреждение боковых связок межфаланговых суставов

- •Повреждение боковых связок

- •Повреждение менисков

- •Киста менисков

- •Киста подколенной ямки

- •ПОВРЕЖДЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ

- •Повреждение вращающей манжеты плеча

- •Разрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра

- •Разрыв ахиллова сухожилия

- •Отклонение голени кнаружи и кнутри

- •Врожденная мышечная кривошея

- •Врожденная косолапость

- •ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛИОМИЕЛИТА

- •ПОНЯТИЕ О РАНЕВОМ ИНФЕКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ

- •ЭНДОГЕННЫЕ ФОРМЫ ОСТЕОМИЕЛИТА

- •Гематогенный остеомиелит

- •Склерозирующий остеомиелит Гарре

- •Альбуминозный остеомиелит Олье

- •Костный абсцесс Броди

- •АНАЭРОБНАЯ ИНФЕКЦИЯ

- •СТОЛБНЯК

- •АМПУТАЦИЯ КОНЕЧНОСТИ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

- •ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ АМПУТАЦИИ

- •ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

- •БОЛЕЗНИ АМПУТАЦИОННЫХ КУЛЬТЕЙ

- •ОРТЕЗИРОВАН^Е

- •АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

- •Переходный пояснично-крестцовый позвонок

- •Аномалии развития тел позвонков

- •Спондилолиз

- •Спондилолистез

- •Сколиоз

- •ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА

- •Спондилоартрит и сакроилеит

- •Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева)

- •Деформирующий спондилез

- •Межпозвонковый остеохондроз

- •Международная классификация первичных опухолей костей и опухолеподобных заболеваний

- •Общие принципы диагностики

- •Основные принципы комплексного лечения первичных опухолей костей

- •ХРЯЩЕОБРАЗУЮЩИЕ ОПУХОЛИ

- •ГИГАНТОКЛЕТОЧНАЯ ОПУХОЛЬ

- •ОПУХОЛИ КОСТНОГО МОЗГА

- •СОСУДИСТЫЕ ОПУХОЛИ

- •Доброкачественные сосудистые опухоли

- •Промежуточные сосудистые опухоли

- •СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫЕ ОПУХОЛИ

- •ПРОЧИЕ ОПУХОЛИ

- •МЕТАСТАТИЧЕСКИЕ ОПУХОЛИ КОСТЕЙ

- •ОСТЕОХОНДРОПАТИИ

- •ФИБРОЗНЫЕ ОСТЕОДИСТРОФИИ

- •ОСТЕОПОРОЗ

- •КОСТНО-СУСТАВНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗ

- •БРУЦЕЛЛЕЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ КОСТНО-СУСТАВНОГО АППАРАТА

- •РЕАКТИВНЫЕ АРТРИТЫ

- •ГРИБКОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ КОСТЕЙ

- •ЭХИНОКОККОЗ (АЛЬВЕСЖОККОЗ) КОСТЕЙ

- •ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ

- •ДЕФОРМИРУЮЩИЙ АРТРОЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА

- •ВРОЖДЕННАЯ ДИСПЛАЗИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

- •ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫЙ ПЕРИАРТРОЗ

- •БОЛЕЗНИ СТАТИКО-ДИНАМИЧЕСКОЙ ПЕРЕГРУЗКИ СКЕЛЕТА

- •Патологическая перестройка костей

- •Поперечное плоскостопие

- •Молоточкообразные пальцы стопы

- •СЕРОЗНЫЙ (КРЕПИТИРУЮЩИЙ) ТЕНДОВАГИНИТ

- •СИНДРОМ «КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА»

- •КОНТРАКТУРА (БОЛЕЗНЬ) ДЮПЮИТРЕНА

- •ПОДОШВЕННЫЙ ФАСЦИИТ

- •СИНДРОМ «ТАРЗАЛЬНОГО ТУННЕЛЯ»

- •МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Глава б

ЗАКРЫТЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

ПЕРЕЛОМЫ РЕБЕР

Переломы ребер встречаются сравнительно часто, составляя до 5% всех переломов.

Механизм переломов ребер может быть прямым (удар, падение на выступающие предметы) и непрямым (сдавление грудной клетки).

Классификация. Переломы ребер бывают: 1) изолированные; 2) множественные; 3) осложненные повреждениями плевры и легкого.

При переломах ребер, осложненных повреждением плевры и легко- го, могут наблюдаться подкожные эмфиземы, гемо- и пневмоторакс. Наиболее часто переломы локализуются по задней или средней подмышечной линиям

(рис. 45).

Смещение отломков. При переломе одного ребра смещения отломков может не быть. При множественных переломах смещение отломков обычно бывает по ширине и длине. Они протекают тяжело с образованием так называемых «реберных клапанов» (передние билатеральные, антелатеральные, задние клапаны). При наличии «реберного клапана» развивается парадоксальное дыхание, приводящее к дыхательной недостаточности и гипоксии.

Симптомы. Больных беспокоит боль в грудной клетке, которая усиливается при глубоком вдохе и,кашле. Поврежденная сторона грудной клетки отстает при дыхании. Больные лучше себя чувствуют в сидячем положении. Определяется болезненность на месте перелома при сдавлении грудной клетки в сагиттальном и фронтальном направлениях. Пальпация области перелома резко болезненна, нередко в этом месте определяют крепитацию и деформацию.

Множественные переломы ребер, особенно осложненные повреждением плевры и легкого, часто сопровождаются развитием «реберного клапана», плевропульмонального шока и расстройством сердечно-сосудистой деятельности. Следует иметь в виду, что нарушение дыхательной экскурсии грудной клетки является одной из причин развития

147

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

пневмонии. Рентгенологическим исследованием при изолированных повреждениях, не сопровождающихся смещением отломков, часто не удается обнаружить перелом. Поэтому диагноз перелома ребер обычно устанавливают на основании клинических данных. Признаками^ повреждения легочной ткани являются кровохарканье, подкожная эмфизема, пневмоили гидроторакс.

Лечение. Выполняют блокаду. В область перелома каждого ребра вводят 10-15 мл 10% спирт-новока- инового раствора. При возобновлении боли блокады повторяют 2—3 раза через 1-2 дня. Наряду с местным обезболиванием, особенно при множественных переломах, показа-

на вагосимпатическая блокада по Вишневскому или сегментарная паравертебральная блокада на стороне повреждения. По паравертебральной линии нащупывают ребро, периферический отдел которого поврежден, и иглу вводят под его нижний край, затем нагнетают 20 мл 0,5% раствора новокаина. Одновременно блокируют выше и ниже лежащие межреберные нервы.

При множественных и осложненных переломах показана фиксация ребер вытяжением с помощью груза, подвешенного к нитям, закрепленным за сломанные ребра, входящие в «реберный клапан», или фиксация их к пластмассовому каркасу, а в некоторых случаях — металлический остеосинтез. Без восстановления целостности грудной клетки невозможно нормализовать дыхание, обеспечить дренаж трахеобронхиальных путей. Больному придают полусидячее положение. Проводят кислородную терапию. При наличии влажных хрипов кислород пропускают через спирт для предупреждения отека легкого. Назначают анальгетики и антибиотики. С первых дней показана дыхательная гимнастика. При наличии гемоторакса делают пункцию плевральной полости и отсасывают кровь. Особое внимание обращают на предупреждение пневмонии — частого спутника переломов ребер.

В случаях тяжелых травм грудной клетки, сопровождающихся острой дыхательной недостаточностью, применяют искусственную вентиляцию легких.

Прогноз при неосложненных переломах благоприятен. Сращение перелома наступает через 3-4 нед. Если перелом ребер не сопровождался повреждением внутренних органов, после проведенного лечения предоставляют кратковременное освобождение от работы.

148

Глава 6. ЗАКРЫТЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

ПЕРЕЛОМЫ ГРУДИНЫ

Механизм. Переломы грудины наблюдаются редко и происходят в результате прямого насилия — удар в области грудины (автодорожная авария).

Смещение отломков. Чаще перелом сочетается с повреждением ребер у места соединения рукоятки с телом грудины. Тело грудины смещается кзади и кверху, образуется выступ и кажущееся прогибание внутрь.

Симптомы. Больных беспокоит боль в области грудины, вследствие чего дыхание затруднено. В месте перелома видны припухлость и деформация. При пальпации отмечается болезненность и прощупываются сместившиеся отломки грудины. Рентгенограмма, сделанная в боковой проекции, дает точное представление о характере и месте перелома.

При значительном смещении отломков могут быть повреждения плевры, легкого, органов средостения и разрыв внутренней грудной артерии. Попадание воздуха в средостение приводит к тяжелым осложнениям.

Лечение. При переломах грудины без смещения отломков в область гематомы вводят 15-20 мл 1% раствора новокаина, назначают анальгетики, кислородную терапию. Вдоль грудины на 2 нед накладывают широкую полоску липкого пластыря. При наличии значительного смещения отломков после обезболивания проводят их репозицию. Больного укладывают на кровать со щитом, с реклинирующим валиком между лопатками на 2—3 нед. В результате переразгибания туловища отломки грудины постепенно сопоставляются. При значительных смещениях отломков и безуспешном консервативном лечении выполняют металлический остеосинтез винтом. Полное сращение грудины наступает через 5—6 нед. Трудоспособность восстанавливается в течение 6 нед.

ПЕРЕЛОМЫ ЛОПАТКИ

Переломы лопатки встречаются редко и составляют от 0,3 до 1,5% всех переломов.

Механизм. Чаще они происходят под влиянием прямого насилия (удар, падение на спину, толчок) и реже — непрямого (падение на отведенную руку, локоть).

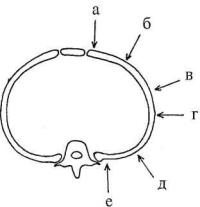

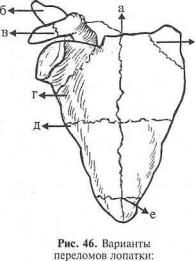

Классификация. Различают переломы тела (продольные, поперечные), углов лопатки (нижнего, верхнего), а также отростков (акромиального клювовидного), .ости, суставной впадины и шейки лопатки (рис. 46).

Смещение отломков. При переломах шейки лопатки периферический отломок под., влиянием тяжести конечности смещается книзу. При этом переломе иногда повреждается подкрыльцовый нерв, что приводит к парезу дельтовидной мышцы.

Симптомы. Для переломов лопатки характерна припухлость, обусловленная кровоизлиянием. Припухлость нередко повторяет очерта

149

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

ния лопатки — симптом «треуго-

льной подушки». Окончательный диагноз устанавливают на основании рентгенологического исследования. При наличии перелома в области шейки лопатки наблюдаются изменение контуров плечевого сустава и смещение головки плеча кпереди и вниз. В этих случаях необходима аксиальная рентгенограмма. Переломы шейки лопатки часто осложняются приводящей контрактурой в плечевом суставе.

Первая помощь заключается в наложении повязки Дезо или подвешивании руки на косынке. При выраженном болевом синдроме дают анальгетики.

Лечение. Место перелома обезболивают введением 30-40 мл 1% раствора новокаина. При переломах тела, углов лопатки и клюво-

видного отростка конечность подвешивают на 1,5—2 нед на косынке.

При переломах шейки лопатки и акромиального отростка без смешения отломков накладывают отводящую шину с углом отведения в 60—70° сроком на 2—3 нед. Это делают потому, что переломы шейки лопатки являются внутрисуставными, а в положении приведения плеча капсула плечевого сустава образует карман Риделя. При длительном обездвиживании конечности в положении приведения капсула сморщивается, что приводит к развитию стойкой приводящей контрактуры в плечевом суставе. При переломах акромиального отростка, а также шейки и суставной впадины, сопровождающихся смещением отломков, накладывают на один месяц шину с углом бокового отведения до 80° и задней девиации 10°.'

При раздробленных переломах шейки лопатки отломки фиксируют реконструктивной пластиной или, в некоторых случаях, проводят остеосинтез винтами.

При переломах лопатки без смещения отломков трудоспособность восстанавливается через 3—6 нед, а при переломах шейки и суставной впадины лопатки, сопровождающихся смещением отломков, — через 2—3 мес.

ПЕРЕЛОМЫ КЛЮЧИЦЫ

Переломы ключицы составляют до 16% всех переломов костей и особенно часто встречаются в детском и подростковом возрасте. По механизму возникновения они могут быть прямыми (удар по ключице)

150

Глава 6. ЗАКРЫТЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

и непрямыми (при падении на пле- |

|

чо, локоть,-вытянутую руку). Чаше |

|

переломы происходят в средней, |

|

реже'— в наружной трети ключицы. |

|

Типичное смещение отломков при |

|

переломе ключицы — центральный |

|

отломок под влиянием тяги груди- |

|

ноключично-сосцевидной мышцы |

|

уходит кверху и несколько назад. |

|

Периферический отломок под вли- |

|

янием тяжести конечности и тяги |

|

грудных мышц смещается книзу и |

|

кнутри (рис. 47). |

|

Симптомы. Надплечье на сторо- |

|

не повреждения укорочено, что |

|

можно определить при внешнем |

|

осмотре и точно установить измере- |

|

нием расстояния от акромиального |

|

отростка до грудинно-ключичного |

|

сочленения. При пальпации и дав- |

|

лении снаружи на плечевой сустав |

|

появляется боль в области перело- |

Рис. 47. Типичное смешение |

ма. Смещение"отломков определя- |

отломков при переломе ключицы |

ют не только при ощупывании, но |

|

нередко при внешнем осмотре. Ввиду болезненности движения в плечевом суставе ограничены.

У детей поднадкостничные переломы распознаются на основании боли, припухлости, гематомы, нарушения функции.

При рентгенографии выясняют характер перелома и его локализацию. Крайне редко при переломах ключицы повреждаются плевра, сосудисто-нервный пучок, кожа.

Первая помощь заключается в иммобилизации повязкой Дезо или подвешивании руки на косынке.

Лечение. Место перелома обезболивают введением 20 мл 1% раствора новокаина. При наличии смещения отломков проводят репозицию. Для этого больного усаживают на табурет. Приподнимают надплечье со стороны перелома и отводят плечевые суставы кзади, чем устраняют смещение периферического отломка по ширине и под углом. В подмышечную впадину помещают ватно-марлевый валик, приводят плечо к туловищу. При этом уменьшается смещение отломков по длине.

Сопоставить отломки удается сравнительно легко, но удержать их в правильном положении довольно трудно. Переломы срастаются в сроки от 4 до б нед.

Обездвиживание отломков после их репозиции осуществляют различными повязками и устройствами. Их предложено около 200. Наибольшее распространение получили кольца Дельбе и восьмиобразная повязка, а также повязка Дезо.

Показания к оперативному лечению. К этому методу прибегают при переломах ключицы, сопровождающихся сдавлением сосудисто-нер-

151