- •Раздел I органы чувств - анализаторы

- •Глава 1

- •Общие положения учения и.П.Павлова об анализаторах

- •1.2. Функциональная роль различных отделов сенсорных систем

- •1.3. Общие представления о рецепции

- •1.4. Показатели функций рецепторов

- •1.5. Принципы обработки сенсорной информации

- •Глава 2 клинико-физиологические проявления нарушений сенсорных функций

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел II слуховая система

- •Глава 3 строение слуховой системы

- •3.1. Краткий экскурс в эволюцию органа слуха

- •3.2.2. Барабанная перепонка

- •3.2.3. Среднее ухо

- •3.2.4. Внутреннее ухо

- •3.3. Центральный отдел слуховой системы

- •3.3.1. Подкорковые центры слуха

- •3.3.2. Центральное представительство органа слуха в коре больших полушарий

- •3.4. Особенности развития органа слуха у детей

- •3.4.1. Пренатальное развитие органа слуха

- •3.4.2. Постнатальное развитие органа слуха

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 4 физиологические механизмы слуха

- •4.1. Краткие сведения из истории физиологии слуха

- •4.2. Основные понятия о звуке. 4.2.1. Физические параметры звука

- •4.2.2. Распространение звука в среде

- •4.2.3. Психофизические эквиваленты звука

- •4.3. Основные показатели слуха

- •4.4. Пространственный, или бинауральный, слух

- •4.5. Механизмы звукопроведения и звуковосприятия

- •4.5.1. Воздушное звукопроведение

- •4.5.2. Костное звукопроведение

- •4.5.3. Основные теории слуха

- •4.5.4. Электрические явления в улитке

- •4.5.5. Электрическая активность центров слуховой системы

- •4.6. Развитие слуховых функций у детей в онтогенезе

- •Глава 5 методы исследования слуха

- •5.1. Субъективные методы исследования слуха 5.1.1. Исследование слуха речью (акуметрия)

- •5.1.2. Исследование слуха камертонами

- •5.1.3. Пороговая тональная аудиометрия

- •5.1.4. Речевая аудиометрия

- •5.1.5. Надпороговая тональная аудиометрия

- •5.1.6. Исследование слуха ультразвуком

- •5.2. Объективные методы исследования слуха

- •5.2.1. Безусловно-рефлекторные методы

- •5.2.2. Условно-рефлекторные методы

- •5.2.3. Инструментальные методы

- •Тимпанометрия

- •Акустическая рефлексометрия

- •Метод отоакустической эмиссии

- •Электрокохлеография

- •Электроэнцефалоаудиометрия

- •Компьютерная аудиометрия по вызванным потенциалам

- •5.3. Особенности исследования слуха у детей

- •5.3.1. Определение возрастных границ применения субъективных методов исследования слуха

- •5.3.2. Объективные методы исследования слуха в детском возрасте

- •5.3.3. Система педагогической диагностики слуха у детей раннего возраста

- •5.3.4. Объективная аудиометрия у детей до 3 лет

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 6 патология слуховой системы

- •6.1. Кондуктивные нарушения слуха

- •6.1.1. Заболевания наружного уха

- •6.1.2. Заболевания среднего уха

- •6.2. Смешанные нарушения слуха

- •6.3. Сенсоневральные нарушения слуха

- •6.3.1. Основные причины нарушения звуковосприятия

- •6.3.2. Заболевания внутреннего уха

- •6.3.3. Заболевания слухового нерва Ретрокохлеарная патология

- •Невриты слухового нерва

- •Слуховые нейропатии

- •6.3.4. Центральные нарушения слуха

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 7 стойкие нарушение слуха

- •7.1. Анализ структуры заболеваний

- •7.2. Наследственные нарушения

- •7.3. Врожденные нарушения

- •7.4. Приобретенные нарушения

- •7.5. Классификация стойких нарушений слуха

- •7.5.1. Классификация тугоухости

- •7.5.2. Классификация глухоты

- •7.5.3. Педагогическая классификация детей с нарушением слуха

- •Профилактика нарушений слуха у детей

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 8 современное состояние помощи при стойких нарушениях слуха

- •8.1. Слуховые протезы

- •8.2. Слуховые аппараты

- •8.2.1. Слуховые аппараты индивидуального пользования

- •8.2.2. Звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования

- •8.3. Кохлеарная имплантация

- •8.3.1. Система кохлеарного импланта

- •8.3.2. Отбор детей и взрослых на кохлеарную имплантацию

- •8.3.3. Послеоперационная реабилитация

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 9 развитие слухового восприятия в педагогическом процессе

- •9.1. Развитие системы специального образования лиц с нарушением слуха

- •9.2. Система образования слабослышащих

- •9.3. Системы образования глухих

- •9.3.1. Обучение на основе словесной речи

- •9.3.2. Верботональная система

- •9.3.3. Билингвистическая система

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел III речевая система

- •Глава 10

- •Строение речевой системы

- •10.1. Периферический отдел

- •10.1.1. Строение и функции носа

- •10.1.2. Строение и функции рта

- •10.1.3. Строение и функции глотки

- •10.1.4. Строение и функции гортани

- •10.1.5. Строение и функции трахеи, бронхов и легких

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 11 физиологические механизмы речи

- •11.1. Физиология периферического аппарата речи

- •11.1.1. Речевое дыхание

- •11.1.2. Образование голоса — фонация

- •11.1.3. Акустические свойства голоса

- •11.1.4. Особенности голосообразовании у детей

- •11.1.5. Образование звуков речи — артикуляция

- •11.2. Центральные механизмы речи

- •11.2.1. Взаимодействие корковых центров при речевой деятельности

- •11.2.2. Контроль речевой системы

- •11.2.3. Непроизвольный контроль речи

- •11.2.4. Неречевые формы коммуникации

- •11.2.5. Билатеральная (полушарная) организация речи

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 12 развитие речи у детей

- •12.1. Происхождение речи

- •12.2. Анатомические изменения органов речи в онтогенезе

- •12.3. Основные этапы формирования речи в онтогенезе

- •12.3.1. Подготовительный этап к речевому развитию (доречевой этап)

- •12.3.2. Этап самостоятельной речи

- •12.4. Физиологические механизмы формирования речи в онтогенезе

- •12.5. Нарушение доречевого развития

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 13 патология органов речи

- •13.1. Заболевания носа и носовой полости

- •13.1.1. Врожденные заболевания носа

- •1) Отсутствие носа;

- •4) Отсутствие одной из половин носа,

- •5) Удвоение ноздрей;

- •13.1.2. Приобретенные нарушения

- •13.1.3. Острый насморк (ринит)

- •13.1.4. Хронический насморк (ринит)

- •13.1.5. Заболевания придаточных пазух носа (синуиты)

- •13.1.6. Опухоли полости и придаточных пазух носа

- •13.2. Заболевания полости рта

- •13.3. Заболевания глотки

- •13.3.1. Врожденные и приобретенные нарушения глотки

- •13.3.2. Гипертрофия лимфоидного кольца глотки

- •13.3.3. Воспалительные заболевания глотки

- •13.3.4. Новообразования глотки

- •13.4. Заболевания гортани

- •13.4.1. Аномалии развития

- •13.4.2. Травмы гортани

- •13.4.3. Острые воспалительные заболевания

- •13.4.4. Хронические воспалительные заболевания

- •13.4.5. Нервные расстройства

- •13.4.6. Опухоли гортани

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 14 стойкие нарушения речи и их коррекция

- •14.1. Причины речевых расстройств

- •14.2. Клинико-педагогическая классификация нарушений речи

- •14.2.1. Периферические нарушения речи

- •14.2.2. Нарушения речи центрального происхождения

- •14.3. Психолого-педагогическая классификация нарушений речи

- •14.4. Системы помощи детям с нарушениями речи

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел IV зрительная система

- •Глава 15 строение зрительной системы

- •15.1. Краткие сведения об эволюции зрительной системы

- •15.2. Эмбриогенез зрительной системы у человека

- •15.3. Периферический отдел зрительной системы

- •15.3.1. Строение глазного яблока

- •15.3.2. Диоптрический аппарат

- •15.3.3. Защитный аппарат

- •15.3.4. Слезные органы

- •15.3.5. Глазодвигательный аппарат

- •15.3.6. Строение сетчатки

- •15.4. Центральный отдел зрительной системы

- •15.4.1. Подкорковые центры зрения

- •15.4.2. Представительство органа зрения в коре больших полушарий

- •15.5. Этапы развития зрительной системы у ребенка

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 16 физиологические механизмы зрения

- •16.1. Физические характеристики света

- •16.2. Психофизические эквиваленты света

- •16.3. Временные свойства и световая чувствительность зрения

- •16.4. Трансформация световой энергии в фоторецепторах и адаптация

- •16.5. Зрительный контраст

- •16.6. Механизмы цветового зрения

- •16.7. Механизмы бинокулярного зрения

- •16.8. Механизмы поддержания остроты зрения

- •16.9. Оптические механизмы зрения

- •16.10. Глазодвигательные механизмы зрения

- •16.11. Механизмы опознания зрительных образов

- •16.11.1. Нейрональные механизмы сетчатки

- •16.11.2. Центральные механизмы зрения

- •16.12. Формирование зрительных функций в онтогенезе

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 17 патология зрительной системы

- •17.1. Оптические нарушения зрения

- •17.1.1. Близорукость (миопия)

- •17.1.2. Дальнозоркость (гиперметропия)

- •17.1.3. Астигматизм

- •17.1.4. Катаракта

- •17.2. Патология глазодвигательного аппарата и бинокулярного зрения

- •17.2.1. Амблиопия

- •17.2.2. Косоглазие

- •17.2.3. Нистагм

- •17.3. Воспалительные и неинфекционные заболевания органа зрения

- •17.3.1. Заболевания защитного аппарата глаза

- •17.3.2. Заболевания роговицы глаза

- •17.4. Сенсорные нарушения зрения

- •17.4.1. Заболевания сетчатки

- •17.4.2. Нарушение цветового зрения и контрастности

- •17.4.3. Заболевания зрительного нерва

- •17.4.4. Нарушения зрения центрального происхождения

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 18 основные симптомы нарушения зрения и их причины

- •18.1. Нарушение остроты зрения

- •18.2. Нарушение световой чувствительности

- •18.3. Нарушение цветоощущения

- •18.4. Снижение контрастности восприятия

- •18.5. Нарушение восприятия величины предметов

- •18.6. Нарушение восприятия формы предметов

- •18.7. Нарушение поля зрения

- •18.8. Нарушение восприятия движения

- •18.9. Боль и другие ощущения в глазах

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 19 психолого-педагогическая система помощи при нарушениях зрения

- •19.1. Классификация детей с нарушениями зрения

- •19.2. Обучение, воспитание и коррекция детей с нарушением зрения

- •19.2.1. Система ранней помощи

- •19.2.2. Система дошкольного обучения

- •19.2.3. Система школьного обучения

- •19.3. Профилактика зрительных нарушений и охрана зрения

- •Контрольные вопросы и задания

3.2.2. Барабанная перепонка

Наружный слуховой проход заканчивается барабанной перепонкой, которая передает колебания воздуха в наружном ухе системе косточек среднего уха.

Барабанная перепонка, площадь которой составляет 66 — 69,5 мм2, является границей между наружным и средним ухом. Она имеет форму конуса с вершиной, направленной в полость среднего уха, и расположена под углом 45—50° от наружного слухового прохода. Со стороны наружного слухового прохода барабанная перепонка покрыта тонким слоем кожи — эпидермисом. Со стороны среднего уха она покрыта слизистой оболочкой, как и вся полость среднего уха.

Большая часть барабанной перепонки вставлена в костный желобок в глубине слухового прохода и называется натянутой. Меньшая часть, передневерхняя, прикреплена там, где костный желобок прерывается, — это расслабленная часть, или шрапнелевая перепонка. Средняя часть натянутой барабанной перепонки состоит из радиальных и циркулярных фиброзных волокон, которые придают ей особую прочность. В шрапнелевой перепонке фиброзный слой отсутствует.

Со стороны наружного уха барабанная перепонка выглядит как [блестящая серая пластинка овальной формы, в верхнепередней масти которой видно выпячивание — место прикрепления короткого отростка молоточка — косточки среднего уха. В центре барабанной перепонки закреплена рукоятка молоточка. Эта часть, втянутая внутрь среднего уха, называется пупком барабанной перепонки (рис. 11).

Основной функцией барабанной перепонки является передача звуковых колебаний в наружном слуховом проходе на систему слуховых косточек. Амплитуда колебаний барабанной перепонки при максимальной интенсивности звука, по данным голографи- ческого метода, составляет 2 • 105 см, в то же время при пороговой интенсивности стимула она достигает лишь 10-9 см.

Кроме того, барабанная перепонка выполняет защитную функцию, так как благодаря фиброзному слою имеет особую прочность и может выдержать воздушное давление до двух атмосфер.

3.2.3. Среднее ухо

Среднее ухо состоит из воздухоносных полостей в толще пирамиды височной кости и включает:

1. барабанную полость;

2. слуховую (евстахиеву) трубу;

3. сосцевидный отросток.

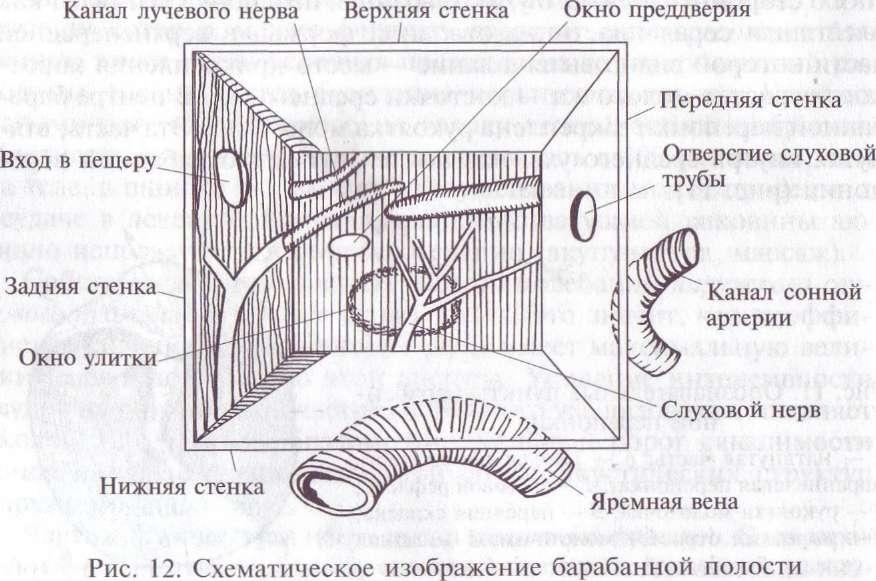

Барабанная полость, центральная часть среднего уха, представляет собой узкую неправильную пирамиду объемом около 1 см3. В нее помещается примерно 10 капель жидкости или ягодка черной смородины. В барабанной полости хорошо различимы шесть стенок (рис. 12): наружная — барабанная перепонка; внутренняя — отделяет барабанную полость от внутреннего уха; верхняя — отделяет барабанную полость от полости черепа; нижняя — граничит с крупным кровеносным сосудом — луковицей яремной вены;

передняя — в ее нижней части имеется отверстие, ведущее в евстахиеву трубу; задняя — в ней расположено отверстие, соединяющее барабанную полость с пещерой сосцевидного отростка.

Во внутренней стенке есть два отверстия — окна: овальное, или окно преддверия (диаметр 3—4 мм), и круглое, или окно улитки «диаметр 1 — 2 мм). В овальное окно вставлено основание стремени, прикрепленное посредством кольцевидной связки. Круглое окно натянуто эластичной пленкой, которая называется вторичной барабанной перепонкой. В толще внутренней и задней стенок находится канал лицевого нерва, поэтому при заболевании среднего уха он может быть вовлечен в воспалительный процесс.

Барабанную полость обычно делят на три отдела: верхний эпитимпанум, или аттик, находится выше верхнего края барабанной перепонки; средний — мезотимпанум, соответствует натянутой части барабанной перепонки; нижний — гипотимпанум, расположен ниже прикрепления барабанной перепонки.

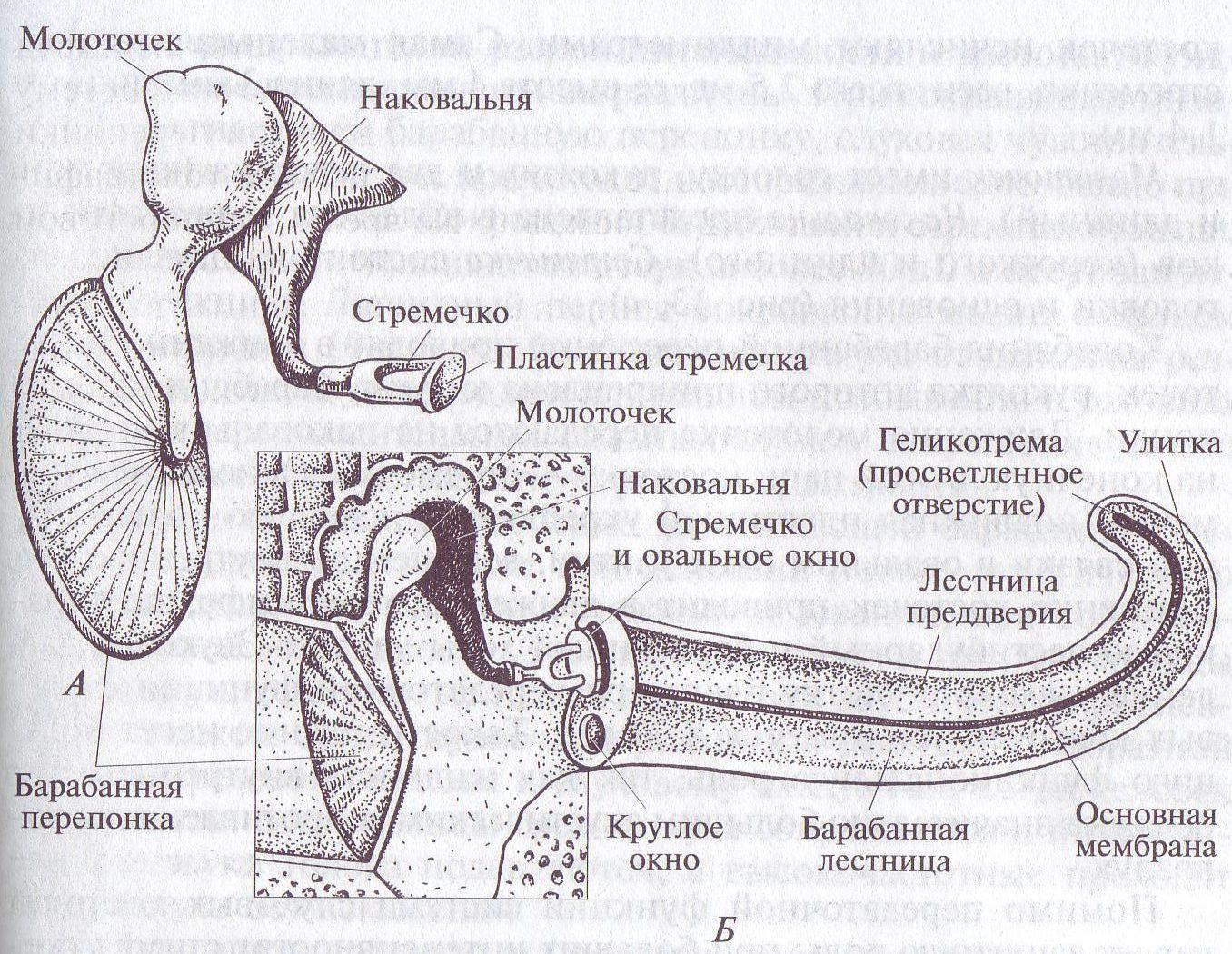

В барабанной полости на тонких эластичных связках подвижно укреплены слуховые косточки: молоточек, наковальня и стремечко (рис. 13). Они названы так потому, что очень похожи на молоток и наковальню кузнеца и на стремя кавалериста. Размеры

косточек исчисляют миллиметрами. Самая маленькая из них, стремечко, весит всего 2,5 мг, ее высота 4 мм, длина 3 мм, ширина 1,4 мм.

Молоточек имеет головку, рукоятку и два отростка (короткий и длинный). Наковальня представлена в виде тела и двух отростков (короткого и длинного). Стремечко состоит из двух ножек, головки и основания (рис. 13, а).

Колебания барабанной перепонки приводят в движение молоточек, рукоятка которого прикреплена к пупку барабанной перепонки. Движения молоточка передаются на наковальню и далее на конечную в этой цепи косточку - стремечко. Основание стремечка (подвижная пластинка) укреплено с помощью кольцевидной связки в овальном окне улитки, ведущем во внутреннее ухо. Движение косточек приводит в движение перилимфу, заполняющую вестибулярный и барабанный ходы улитки. Звуковое давление у входа в улитку благодаря передаточной функции слуховых косточек усиливается в 20 раз. Такое усиление несет большую функциональную роль, так как жидкость внутреннего уха обладает значительно большим акустическим сопротивлением, чем воздух.

Помимо передаточной функции система слуховых косточек играет защитную роль: при больших интенсивностях стимула меняется характер движения косточек, что обеспечивает изменение объема перемещаемых жидкостей во внутреннем ухе и, следовательно, предохраняет слуховую систему от перегрузок. Нарушение деятельности системы слуховых косточек не приводит к полной потере слуха. Благодаря передаче звуковых колебаний круглому окну улитки и костной проводимости слуховая чувствительность сохраняется, но пороги слышимости повышаются на 30 — 40 дБ.

Напряжение барабанной перепонки и цепи слуховых косточек обеспечивается двумя мышцами: тимпанальной (барабанной), натягивающей барабанную перепонку и прикрепленной к рукоятке молоточка, и стапедиальной (стременной), прикрепленной к головке стремечка.

Среднее ухо человека имеет полосу пропускания без ослабления сигналов до 1 кГц. Наклон частотной характеристики фильтра среднего уха на более высоких частотах составляет от 7 до 12 дБ на октаву. При высоких интенсивностях звука коэффициент передачи среднего уха резко снижается вследствие сокращения мышц среднего уха.

Функция названных мышц состоит в том, что, сокращаясь, они изменяют амплитуду колебаний барабанной перепонки и косточек и тем самым влияют на коэффициент передачи звукового давления во внутреннее ухо. Они поддерживают тонус барабанной перепонки и обеспечивают аккомодацию проводящего звуки аппарата

к раздражителям разной интенсивности и частоты. Функциональные проявления мышц различны. При сокращении мышцы, натягивающей барабанную перепонку, слуховая чувствительность повышается, т.е. происходит настораживание, особенно при неожиданных звуках. Сокращения барабанной и стременной мышц возникают при интенсивностях звуков более 90 дБ и несут защитную функцию. Латентный период сокращения мышц слишком велик (порядка 10 мс), чтобы предохранить ухо от действия резких внезапных звуков, но при длительном пребывании в условиях действия продолжительных сильных шумов сокращение мышц приобретает важную защитную роль адаптивную.

Сокращения мышц, особенно натягивающей барабанную перепонку, происходят также при действии нового акустического раздражителя, при глотании, жевании и зевании, при собственной речевой деятельности. Это свидетельствует о том, что мышцы среднего уха участвуют не только в защитном акустическом рефлексе, но также в ориентировочной реакции и реализации обратной связи от речевой системы к слуховому входу. Так, когда человек говорит или поет, мышцы среднего уха сокращаются и низкочастотные звуки голоса подавляются, а высокочастотные проходят среднее ухо без искажений.

Если мышцы среднего уха парализованы из-за патологического процесса, нормальное восприятие громких звуков нарушается, при этом возрастает опасность акустической травмы. При сенсоневральной (нейросенсорной) тугоухости, когда нарушено восприятие проводимых по воздуху высокочастотных звуков, сокращение стапедиальной мышцы во время речеголосовой активности увеличивает разборчивость слышимых звуков. Антимаскирующее действие стапедиального рефлекса носит превентивный характер: начало сокращения стапедиальной мышцы на 150 мс опережает возникновение голоса. Таким образом, мышцы среднего уха являются дорецепторным защитно-приспособительным активным механизмом регуляции интенсивности внешнего стимула и повышения помехоустойчивости слуха.

Слуховая (евстахиева) труба соединяет барабанную полость среднего уха с носоглоткой. Она представляет собой узкий канал длиной 3,5 см. Евстахиева труба выстлана мерцательным эпителием, волоски которого двигаются в направлении глотки. I Функция евстахиевой трубы — уравнивание давления в среднем ухе с давлением наружной воздушной среды. Стенки евстахиевой трубы со стороны носоглотки обычно соприкасаются между собой, но при глотании расходятся в результате сокращения глоточных мышц. При этом воздух из носоглотки проходит в барабанную полость, и давление в полости среднего уха уравнивается атмосферным. Это особенно важно, когда возникают резкие перепады давления у барабанной перепонки (при скоростном

подъеме или спуске в лифте, самолете и т.п.). В этих условиях евстахиева труба обеспечивает выравнивание давления по обе стороны барабанной перепонки, что снимает неприятные и болевые ощущения возникающие при резких изменениях давления во внешней среде (см. рис. 9).

К структурам среднего уха помимо барабанной полости со слуховыми косточками и мышцами и евстахиевой трубы относят также сосцевидный отросток височной кости, расположенный позади ушной раковины (см. рис. 12). В толще сосцевидного отростка имеется множество связанных между собой воздухоносных полостей. Самая крупная полость — пещера (антрум) — сообщается с барабанной полостью среднего уха через отверстие в ее задней стенке. Обе полости имеют большое значение в обеспечении резонансных свойств среднего уха.