- •Раздел I органы чувств - анализаторы

- •Глава 1

- •Общие положения учения и.П.Павлова об анализаторах

- •1.2. Функциональная роль различных отделов сенсорных систем

- •1.3. Общие представления о рецепции

- •1.4. Показатели функций рецепторов

- •1.5. Принципы обработки сенсорной информации

- •Глава 2 клинико-физиологические проявления нарушений сенсорных функций

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел II слуховая система

- •Глава 3 строение слуховой системы

- •3.1. Краткий экскурс в эволюцию органа слуха

- •3.2.2. Барабанная перепонка

- •3.2.3. Среднее ухо

- •3.2.4. Внутреннее ухо

- •3.3. Центральный отдел слуховой системы

- •3.3.1. Подкорковые центры слуха

- •3.3.2. Центральное представительство органа слуха в коре больших полушарий

- •3.4. Особенности развития органа слуха у детей

- •3.4.1. Пренатальное развитие органа слуха

- •3.4.2. Постнатальное развитие органа слуха

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 4 физиологические механизмы слуха

- •4.1. Краткие сведения из истории физиологии слуха

- •4.2. Основные понятия о звуке. 4.2.1. Физические параметры звука

- •4.2.2. Распространение звука в среде

- •4.2.3. Психофизические эквиваленты звука

- •4.3. Основные показатели слуха

- •4.4. Пространственный, или бинауральный, слух

- •4.5. Механизмы звукопроведения и звуковосприятия

- •4.5.1. Воздушное звукопроведение

- •4.5.2. Костное звукопроведение

- •4.5.3. Основные теории слуха

- •4.5.4. Электрические явления в улитке

- •4.5.5. Электрическая активность центров слуховой системы

- •4.6. Развитие слуховых функций у детей в онтогенезе

- •Глава 5 методы исследования слуха

- •5.1. Субъективные методы исследования слуха 5.1.1. Исследование слуха речью (акуметрия)

- •5.1.2. Исследование слуха камертонами

- •5.1.3. Пороговая тональная аудиометрия

- •5.1.4. Речевая аудиометрия

- •5.1.5. Надпороговая тональная аудиометрия

- •5.1.6. Исследование слуха ультразвуком

- •5.2. Объективные методы исследования слуха

- •5.2.1. Безусловно-рефлекторные методы

- •5.2.2. Условно-рефлекторные методы

- •5.2.3. Инструментальные методы

- •Тимпанометрия

- •Акустическая рефлексометрия

- •Метод отоакустической эмиссии

- •Электрокохлеография

- •Электроэнцефалоаудиометрия

- •Компьютерная аудиометрия по вызванным потенциалам

- •5.3. Особенности исследования слуха у детей

- •5.3.1. Определение возрастных границ применения субъективных методов исследования слуха

- •5.3.2. Объективные методы исследования слуха в детском возрасте

- •5.3.3. Система педагогической диагностики слуха у детей раннего возраста

- •5.3.4. Объективная аудиометрия у детей до 3 лет

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 6 патология слуховой системы

- •6.1. Кондуктивные нарушения слуха

- •6.1.1. Заболевания наружного уха

- •6.1.2. Заболевания среднего уха

- •6.2. Смешанные нарушения слуха

- •6.3. Сенсоневральные нарушения слуха

- •6.3.1. Основные причины нарушения звуковосприятия

- •6.3.2. Заболевания внутреннего уха

- •6.3.3. Заболевания слухового нерва Ретрокохлеарная патология

- •Невриты слухового нерва

- •Слуховые нейропатии

- •6.3.4. Центральные нарушения слуха

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 7 стойкие нарушение слуха

- •7.1. Анализ структуры заболеваний

- •7.2. Наследственные нарушения

- •7.3. Врожденные нарушения

- •7.4. Приобретенные нарушения

- •7.5. Классификация стойких нарушений слуха

- •7.5.1. Классификация тугоухости

- •7.5.2. Классификация глухоты

- •7.5.3. Педагогическая классификация детей с нарушением слуха

- •Профилактика нарушений слуха у детей

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 8 современное состояние помощи при стойких нарушениях слуха

- •8.1. Слуховые протезы

- •8.2. Слуховые аппараты

- •8.2.1. Слуховые аппараты индивидуального пользования

- •8.2.2. Звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования

- •8.3. Кохлеарная имплантация

- •8.3.1. Система кохлеарного импланта

- •8.3.2. Отбор детей и взрослых на кохлеарную имплантацию

- •8.3.3. Послеоперационная реабилитация

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 9 развитие слухового восприятия в педагогическом процессе

- •9.1. Развитие системы специального образования лиц с нарушением слуха

- •9.2. Система образования слабослышащих

- •9.3. Системы образования глухих

- •9.3.1. Обучение на основе словесной речи

- •9.3.2. Верботональная система

- •9.3.3. Билингвистическая система

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел III речевая система

- •Глава 10

- •Строение речевой системы

- •10.1. Периферический отдел

- •10.1.1. Строение и функции носа

- •10.1.2. Строение и функции рта

- •10.1.3. Строение и функции глотки

- •10.1.4. Строение и функции гортани

- •10.1.5. Строение и функции трахеи, бронхов и легких

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 11 физиологические механизмы речи

- •11.1. Физиология периферического аппарата речи

- •11.1.1. Речевое дыхание

- •11.1.2. Образование голоса — фонация

- •11.1.3. Акустические свойства голоса

- •11.1.4. Особенности голосообразовании у детей

- •11.1.5. Образование звуков речи — артикуляция

- •11.2. Центральные механизмы речи

- •11.2.1. Взаимодействие корковых центров при речевой деятельности

- •11.2.2. Контроль речевой системы

- •11.2.3. Непроизвольный контроль речи

- •11.2.4. Неречевые формы коммуникации

- •11.2.5. Билатеральная (полушарная) организация речи

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 12 развитие речи у детей

- •12.1. Происхождение речи

- •12.2. Анатомические изменения органов речи в онтогенезе

- •12.3. Основные этапы формирования речи в онтогенезе

- •12.3.1. Подготовительный этап к речевому развитию (доречевой этап)

- •12.3.2. Этап самостоятельной речи

- •12.4. Физиологические механизмы формирования речи в онтогенезе

- •12.5. Нарушение доречевого развития

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 13 патология органов речи

- •13.1. Заболевания носа и носовой полости

- •13.1.1. Врожденные заболевания носа

- •1) Отсутствие носа;

- •4) Отсутствие одной из половин носа,

- •5) Удвоение ноздрей;

- •13.1.2. Приобретенные нарушения

- •13.1.3. Острый насморк (ринит)

- •13.1.4. Хронический насморк (ринит)

- •13.1.5. Заболевания придаточных пазух носа (синуиты)

- •13.1.6. Опухоли полости и придаточных пазух носа

- •13.2. Заболевания полости рта

- •13.3. Заболевания глотки

- •13.3.1. Врожденные и приобретенные нарушения глотки

- •13.3.2. Гипертрофия лимфоидного кольца глотки

- •13.3.3. Воспалительные заболевания глотки

- •13.3.4. Новообразования глотки

- •13.4. Заболевания гортани

- •13.4.1. Аномалии развития

- •13.4.2. Травмы гортани

- •13.4.3. Острые воспалительные заболевания

- •13.4.4. Хронические воспалительные заболевания

- •13.4.5. Нервные расстройства

- •13.4.6. Опухоли гортани

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 14 стойкие нарушения речи и их коррекция

- •14.1. Причины речевых расстройств

- •14.2. Клинико-педагогическая классификация нарушений речи

- •14.2.1. Периферические нарушения речи

- •14.2.2. Нарушения речи центрального происхождения

- •14.3. Психолого-педагогическая классификация нарушений речи

- •14.4. Системы помощи детям с нарушениями речи

- •Контрольные вопросы и задания

- •Раздел IV зрительная система

- •Глава 15 строение зрительной системы

- •15.1. Краткие сведения об эволюции зрительной системы

- •15.2. Эмбриогенез зрительной системы у человека

- •15.3. Периферический отдел зрительной системы

- •15.3.1. Строение глазного яблока

- •15.3.2. Диоптрический аппарат

- •15.3.3. Защитный аппарат

- •15.3.4. Слезные органы

- •15.3.5. Глазодвигательный аппарат

- •15.3.6. Строение сетчатки

- •15.4. Центральный отдел зрительной системы

- •15.4.1. Подкорковые центры зрения

- •15.4.2. Представительство органа зрения в коре больших полушарий

- •15.5. Этапы развития зрительной системы у ребенка

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 16 физиологические механизмы зрения

- •16.1. Физические характеристики света

- •16.2. Психофизические эквиваленты света

- •16.3. Временные свойства и световая чувствительность зрения

- •16.4. Трансформация световой энергии в фоторецепторах и адаптация

- •16.5. Зрительный контраст

- •16.6. Механизмы цветового зрения

- •16.7. Механизмы бинокулярного зрения

- •16.8. Механизмы поддержания остроты зрения

- •16.9. Оптические механизмы зрения

- •16.10. Глазодвигательные механизмы зрения

- •16.11. Механизмы опознания зрительных образов

- •16.11.1. Нейрональные механизмы сетчатки

- •16.11.2. Центральные механизмы зрения

- •16.12. Формирование зрительных функций в онтогенезе

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 17 патология зрительной системы

- •17.1. Оптические нарушения зрения

- •17.1.1. Близорукость (миопия)

- •17.1.2. Дальнозоркость (гиперметропия)

- •17.1.3. Астигматизм

- •17.1.4. Катаракта

- •17.2. Патология глазодвигательного аппарата и бинокулярного зрения

- •17.2.1. Амблиопия

- •17.2.2. Косоглазие

- •17.2.3. Нистагм

- •17.3. Воспалительные и неинфекционные заболевания органа зрения

- •17.3.1. Заболевания защитного аппарата глаза

- •17.3.2. Заболевания роговицы глаза

- •17.4. Сенсорные нарушения зрения

- •17.4.1. Заболевания сетчатки

- •17.4.2. Нарушение цветового зрения и контрастности

- •17.4.3. Заболевания зрительного нерва

- •17.4.4. Нарушения зрения центрального происхождения

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 18 основные симптомы нарушения зрения и их причины

- •18.1. Нарушение остроты зрения

- •18.2. Нарушение световой чувствительности

- •18.3. Нарушение цветоощущения

- •18.4. Снижение контрастности восприятия

- •18.5. Нарушение восприятия величины предметов

- •18.6. Нарушение восприятия формы предметов

- •18.7. Нарушение поля зрения

- •18.8. Нарушение восприятия движения

- •18.9. Боль и другие ощущения в глазах

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 19 психолого-педагогическая система помощи при нарушениях зрения

- •19.1. Классификация детей с нарушениями зрения

- •19.2. Обучение, воспитание и коррекция детей с нарушением зрения

- •19.2.1. Система ранней помощи

- •19.2.2. Система дошкольного обучения

- •19.2.3. Система школьного обучения

- •19.3. Профилактика зрительных нарушений и охрана зрения

- •Контрольные вопросы и задания

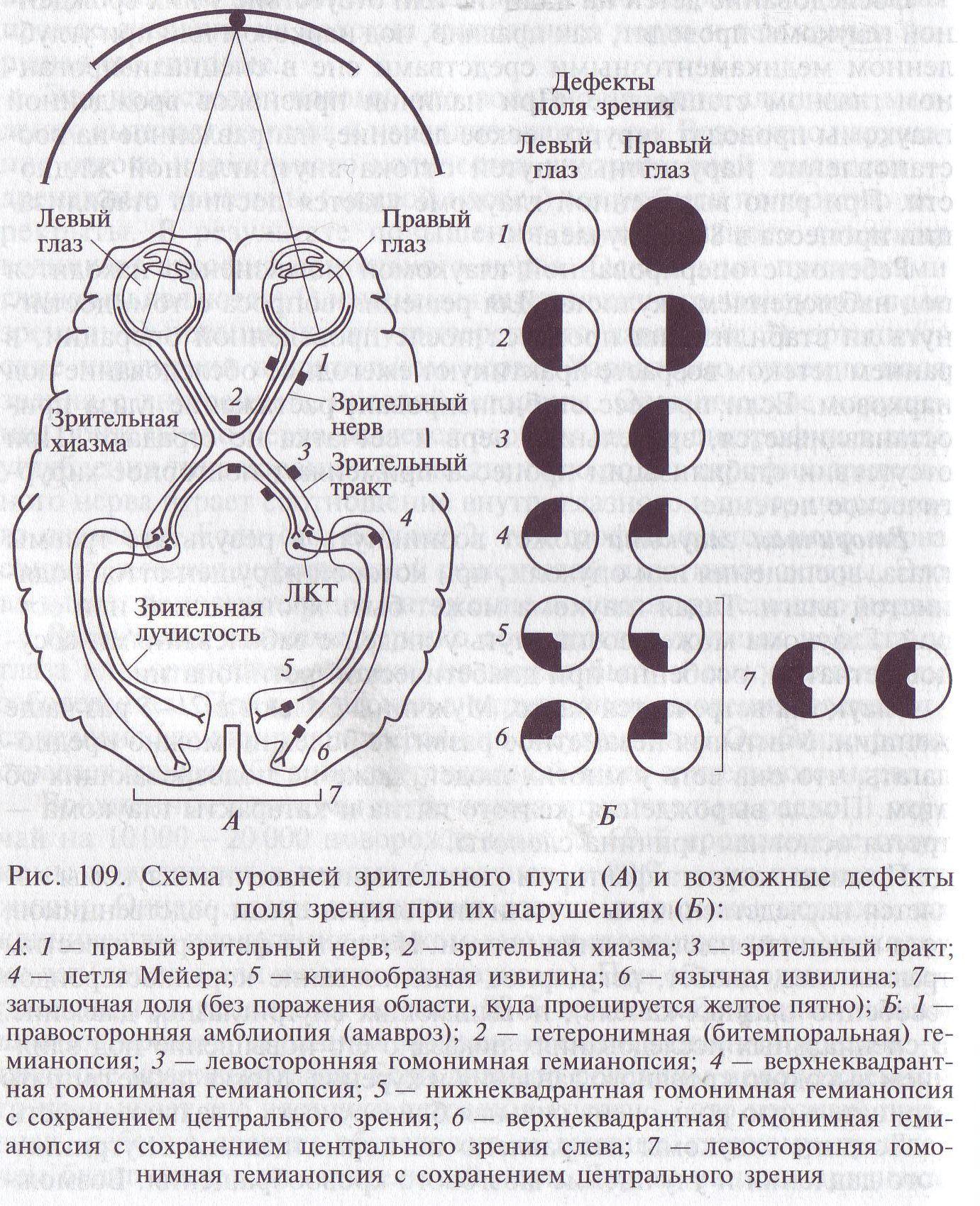

17.4.4. Нарушения зрения центрального происхождения

При повреждении зрительного пути на разных уровнях мозга проявляются типичные симптомы выпадения тех или иных полей

зрения — в зависимости от локализации патологического процесса (кровоизлияния, опухоли и др.).

Дефекты полей зрения, специфические для нарушений зрительной системы, показывает рис. 109.

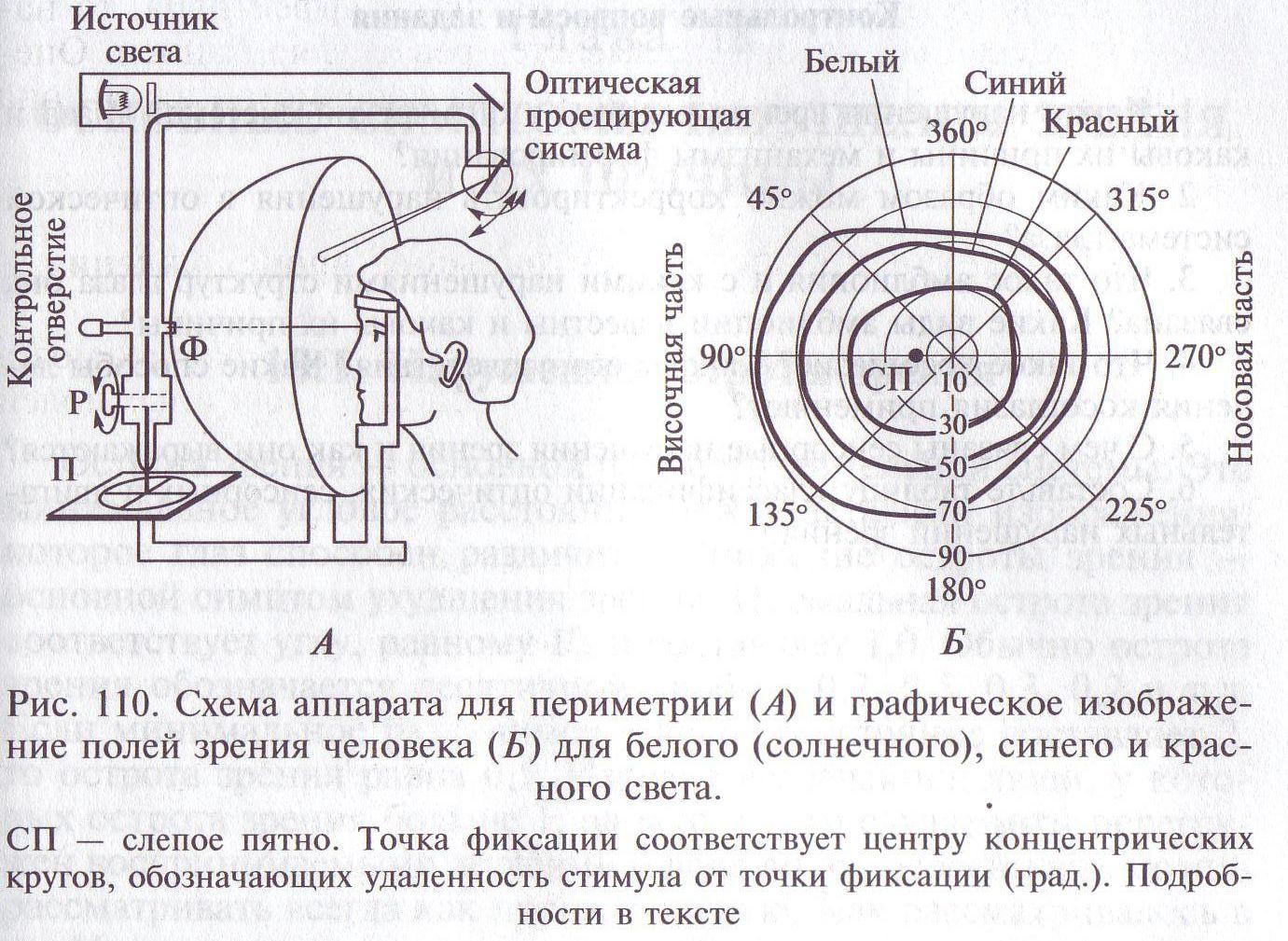

Определение полей зрения осуществляется методом периметрии (рис. 110, А). Поле зрения оценивается монокулярно. Человек располагается перед аппаратом так, чтобы его глаз совпадал с центром полусферы и зафиксировал взглядом точку Ф на ее полюсе.

Правильность фиксации взора определяют через специальное отверстие и перемещают световое пятно по поверхности сферы прибора с помощью специальной проекционной системы, управляемой ручкой Р.

Световое пятно может иметь разную величину, яркость и цвет. Когда обследуемый человек замечает пятно, он подает сигнал, и это положение пятна фиксируется на бумаге, закрепленной на подставке П. В результате определяются границы полей зрения (рис. 110 Б).

Из методов исследования центральных механизмов зрения и их повреждения отметим два: миограмма при повороте глаз и головы в сторону источника света и корковые вызванные светом потенциалы, наиболее отчетливо выраженные в затылочной доле мозга. Эти методы используются преимущественно в исследовательских целях, а не в широкой диагностической практике.

Контрольные вопросы и задания

1. Какие нарушения зрения связаны с оптической системой глаза и каковы их причины и механизмы формирования?

2. Каким образом можно корректировать нарушения в оптической системе глаза?

3. Что такое амблиопия и с какими нарушениями структур глаза она связана? Какие виды амблиопии известны и каковы их причины?

4. Что такое косоглазие? Каковы его последствия? Какие способы лечения косоглазия применяют?

5. С чем связаны сенсорные нарушения зрения и как они выражаются?

6. Составьте таблицу классификации оптических, сенсорных и двигательных нарушений зрения.

Глава 18 основные симптомы нарушения зрения и их причины

18.1. Нарушение остроты зрения

Острота зрения — основной параметр зрительной системы. Это минимальное угловое расстояние между деталями изображения, которое глаз способен различить. Снижение остроты зрения — основной симптом ухудшения зрения. Нормальная острота зрения соответствует углу, равному 1°, и составляет 1,0. Обычно острота зрения обозначается десятичной дробью: 0,7, 0,5, 0,3, 0,2 и т.д. Если минимальное различимое угловое расстояние составляет 2, то острота зрения равна 0,5. Изредка встречаются люди, у которых острота зрения больше 1, однако в этом случае мозг перегружен воспринимаемыми деталями и вряд ли эту особенность можно рассматривать всегда как положительную. Как рассматривалось в гл. 16, определение остроты зрения проводится по специальным таблицам.

Принято считать, что минимально достаточной остротой зрения вдаль (5 —6 м) является величина 0,8, а для чтения газетного шрифта с расстояния 25 — 30 см минимальная величина остроты зрения составляет 0,5.

Причины ухудшения остроты зрения можно разделить на оптические (периферические) и сенсорные (центральные). Оптические причины связаны с нарушением оптических и проводящих свет систем глаза — роговицы, зрачка, хрусталика, стекловидного тела. Основными нарушениями, связанными с оптикой глаза, являются миопия (близорукость), гиперметропия (дальнозоркость), астигматизм, катаракта, помутнение стекловидного тела. Более сложные изменения остроты зрения наблюдаются при нарушениях конвергенции глаз, например при врожденном косоглазии (амблиопия). Исследования показывают, что при косоглазии резко выражены явления подавления функции одного глаза другим, что сказывается не только на бинокулярной, но и на монокулярной остроте зрения. По-видимому, в данном случае нарушение остроты зрения обусловлено центральными механизмами.

Снижение остроты зрения имеет место также при заболеваниях сетчатки и зрительного нерва, редко — зрительных центров и связанных с ними других отделов головного мозга. Нарушения остроты зрения при заболеваниях сетчатки, как правило, являются сопутствующим симптомом и объясняются поражением части

рецепторных элементов. При нарушении центральных отделов острота зрения в сохранившихся участках полей зрения остается почти без изменений.