- •ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

- •ПРЕДИСЛОВИЕ К СЕРИИ

- •ОБ АВТОРЕ

- •СОДЕРЖАНИЕ

- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •БЛАГОДАРНОСТИ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •ЧТО ТАКОЕ МОДЕЛЬ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ?

- •1.1 ОПТИКА ГЛАЗА

- •Роговица

- •Хрусталик

- •Жидкости

- •Радужная оболочка

- •Сетчатка

- •Центральная ямка сетчатки

- •Макула

- •Зрительный нерв

- •1.2 СЕТЧАТКА

- •Палочки и колбочки

- •1.3 ОБРАБОТКА ЗРИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА

- •Рецептивные поля

- •1.4 МЕХАНИЗМЫ ЦВЕТОВОГО ЗРЕНИЯ

- •Трихроматическая теория

- •Оппонентная теория Геринга

- •Современная теория оппонентных цветов

- •Механизмы адаптации

- •Темновая адаптация

- •Световая адаптация

- •Хроматическая адаптация

- •Механизмы зрения, влияющие на цветовое восприятие

- •1.5 ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ СВОЙСТВА ЦВЕТОВОГО ЗРЕНИЯ

- •Эффект наклона

- •CSF и движения глаза

- •1.6 АНОМАЛИИ ЦВЕТОВОГО ЗРЕНИЯ

- •Протанопия, дейтеранопия и тританопия

- •Аномальные трихроматы

- •Аномалии цветового зрения и половая принадлежность

- •Отсев наблюдателей, выполняющих цветовые оценки

- •1.7 КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В МОДЕЛИРОВАНИИ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ

- •2 ПСИХОФИЗИКА

- •2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПСИХОФИЗИКИ

- •Два класса экспериментов со зрением

- •2.2 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

- •Труды Вебера

- •Труды Фехнера

- •Труды Стивенса

- •2.3 КЛАССИФИКАЦИЯ ШКАЛ

- •Номинальные шкалы

- •Порядковые шкалы

- •Интервальные шкалы

- •Пропорциональные шкалы

- •Примеры использования шкал

- •2.4 ПОРОГОВЫЕ МЕТОДЫ

- •Виды пороговых экспериментов

- •Метод регулировки

- •Метод пределов

- •Метод постоянных стимулов

- •Метод «да — нет»

- •Метод принудительного выбора

- •Ступенчатые методы

- •Пробитовый анализ пороговых данных

- •2.5 МЕТОДЫ СРАВНЕНИЯ

- •Асимметричное соответствие

- •Сравнение по памяти

- •2.6 ОДНОМЕРНЫЕ ШКАЛЫ

- •2.7 МНОГОМЕРНОЕ ШКАЛИРОВАНИЕ

- •2.8 ПОСТАНОВКА ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

- •2.9 ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

- •3 КОЛОРИМЕТРИЯ

- •3.1 БАЗОВАЯ И ВЫСШАЯ КОЛОРИМЕТРИИ

- •3.2 ПОЧЕМУ ЦВЕТ?

- •3.3 ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ОСВЕТИТЕЛИ

- •Спектрорадиометрия

- •Абсолютно черные излучатели

- •3.4 ОКРАСКА МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

- •Флуоресценция

- •3.5 ОТВЕТ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА

- •Фотометрическая система

- •3.6 ТРЕХСТИМУЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИИ ЦВЕТОВОГО СООТВЕТСТВИЯ

- •Трехстимульные значения любых стимулов

- •Усреднение функций цветового соответствия

- •Два комплекта функций цветового соответствия

- •3.7 ДИАГРАММЫ ЦВЕТНОСТЕЙ

- •3.8 ЦВЕТОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА CIE

- •CIELAB

- •CIELUV

- •3.9 СПЕЦИФИКАЦИЯ ЦВЕТОВЫХ ОТЛИЧИЙ

- •3.10 СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

- •ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА К ГЛАВЕ 3

- •4 ТЕРМИНОЛОГИЯ МОДЕЛЕЙ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ

- •4.1 ВАЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЙ

- •4.2 ЦВЕТ

- •4.3 ЦВЕТОВОЙ ТОН

- •4.4 СУБЪЕКТИВНАЯ ЯРКОСТЬ И СВЕТЛОТА

- •4.5 ПОЛНОТА ЦВЕТА И НАСЫЩЕННОСТЬ

- •4.6 ЧИСТОТА ЦВЕТА

- •4.7 ИЗОЛИРОВАННЫЕ И НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ЦВЕТА

- •4.8 ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ВИДЕ ФОРМУЛ

- •4.9 СУБЪЕКТИВНАЯ ЯРКОСТЬ/ПОЛНОТА ПРОТИВ СВЕТЛОТЫ/НАСЫЩЕННОСТИ

- •5 ЦВЕТОВЫЕ КООРДИНАТНЫЕ СИСТЕМЫ

- •5.1 КРАТКИЙ ОБЗОР И ТРЕБОВАНИЯ

- •5.2 МАНСЕЛЛОВСКИЙ АТЛАС ЦВЕТОВ

- •Манселловская светлота

- •Манселловский цветовой тон

- •Манселловская насыщенность

- •Манселловский атлас цветов

- •5.3 ШВЕДСКАЯ СИСТЕМА ЕСТЕСТВЕННЫХ ЦВЕТОВ (NCS)

- •5.4 ЦВЕТОСПЕКТРАЛЬНАЯ КООРДИНАТНАЯ СИСТЕМА

- •5.5 ПРОЧИЕ КООРДИНАТНЫЕ СИСТЕМЫ

- •Равномерные цветовые шкалы OSA

- •Система Оствальда

- •5.6 ПРИМЕНЕНИЕ ЦВЕТОВЫХ КООРДИНАТНЫХ СИСТЕМ

- •Цветовые координатные системы в экспериментах со зрением

- •Цветовые координатные системы в живописи и дизайне

- •Цветовые координатные системы и обмен информацией о цвете

- •Цветовые координатные системы в образовании

- •Цветовые координатные системы в математической оценке моделей цветового восприятия

- •Цветовые координатные системы в системах визуализации изображений

- •Ограничения цветовых координатных систем

- •5.7 ЦВЕТОВЫЕ ИМЕННЫЕ СИСТЕМЫ

- •Пантонная система

- •Прочие системы

- •6 ФЕНОМЕНЫ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ

- •6.1 ЧТО ТАКОЕ ФЕНОМЕНЫ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ?

- •6.2 СИМУЛЬТАННЫЙ КОНТРАСТ, ОКОНТУРИВАНИЕ И СМАЗЫВАНИЕ

- •Симультанный контраст

- •Оконтуривание

- •Смазывание

- •6.3 ЭФФЕКТ БЕЦОЛЬДА — БРЮККЕ

- •6.4 ЭФФЕКТ ЭБНЕЯ

- •6.5 ЭФФЕКТ ГЕЛЬМГОЛЬЦА — КОЛЬРАУША

- •6.6 ЭФФЕКТ ХАНТА

- •6.7 ЭФФЕКТ СТИВЕНСА

- •6.8 ЭФФЕКТ ХЕЛЬСОНА — ДЖАДДА

- •6.9 ЭФФЕКТ БАРТЛЕСОНА — БРЕНЕМАНА

- •6.10 КОГНИТИВНОЕ ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ ОСВЕТИТЕЛЯ

- •6.11 ПРОЧИЕ КОНТЕКСТНЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ЭФФЕКТЫ

- •Двухцветные проекции

- •6.12 КОНСТАНТНОСТЬ ЦВЕТА?

- •7 УСЛОВИЯ ПРОСМОТРА

- •7.1 КОНФИГУРАЦИЯ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ

- •Стимул

- •Проксимальное поле

- •Окружение

- •7.2 КОЛОРИМЕТРИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ

- •7.3 ЗРИТЕЛЬСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

- •Интерпретация «Осветитель»

- •Интерпретация «Освещение»

- •Интерпретация «Поверхность»

- •Интерпретация «Объем»

- •Интерпретация «Пленка»

- •7.4 ЕЩЕ ОБ ИЗОЛИРОВАННЫХ И НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ЦВЕТАХ

- •Изолированный цвет

- •Неизолированный цвет

- •8 ХРОМАТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ

- •8.1 СВЕТОВАЯ, ТЕМНОВАЯ И ХРОМАТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИИ

- •Световая адаптация

- •Темновая адаптация

- •Хроматическая адаптация

- •8.2 ФИЗИОЛОГИЯ

- •Зрачковый рефлекс

- •Рецепторный контроль усиления

- •Субтрактивные механизмы

- •Высокоуровневые механизмы адаптации

- •Адаптация к движущимся стимулам

- •8.3 СЕНСОРНЫЕ И КОГНИТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

- •Сенсорные механизмы

- •Когнитивные механизмы

- •Твердая копия и экранное отображение

- •Временной аспект адаптации

- •8.4 СОГЛАСОВАННЫЕ ЦВЕТОВЫЕ СТИМУЛЫ

- •Асимметричное соответствие

- •Гаплоскопическое соответствие

- •Согласование по памяти

- •Величинная оценка

- •Сравнения по разным носителям

- •8.5 МОДЕЛИ

- •8.6 ВЫЧИСЛЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ КОНСТАНТНОСТИ

- •9 МОДЕЛИ ХРОМАТИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ

- •9.1 МОДЕЛЬ ФОН КРИЗА

- •9.2 РЕТИНЕКСНАЯ ТЕОРИЯ

- •9.3 МОДЕЛЬ НАЯТАНИ

- •Модель Наятани

- •9.4 МОДЕЛЬ ГУТА

- •9.5 МОДЕЛЬ ФЕРШИЛЬДА

- •10 МОДЕЛИ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ

- •10.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ

- •10.2 СТРУКТУРА МОДЕЛЕЙ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ

- •10.3 CIELAB

- •Псевдофонкризовский расчет смены хроматической адаптации

- •10.4 ПОЧЕМУ НЕ ТОЛЬКО CIELAB?

- •10.5 ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ С CIELUV?

- •11 МОДЕЛЬ НАЯТАНИ

- •11.1 ЦЕЛИ И ПОДХОД

- •11.2 ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- •11.3 МОДЕЛЬ АДАПТАЦИИ

- •11.4 ОППОНЕНТНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РАЗМЕРНОСТИ

- •11.5 СУБЪЕКТИВНАЯ ЯРКОСТЬ

- •11.6 СВЕТЛОТА

- •11.7 ЦВЕТОВОЙ ТОН

- •11.8 ЧИСТОТА ЦВЕТА

- •11.9 НАСЫЩЕННОСТЬ

- •11.10 ПОЛНОТА ЦВЕТА

- •11.11 ОБРАТНАЯ МОДЕЛЬ

- •11.12 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФЕНОМЕНОВ

- •11.13 ПОЧЕМУ НЕ ТОЛЬКО МОДЕЛЬ НАЯТАНИ?

- •12 МОДЕЛЬ ХАНТА

- •12.1 ЦЕЛИ И ПОДХОД

- •12.2 ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- •12.3 МОДЕЛЬ АДАПТАЦИИ

- •12.4 ОППОНЕНТНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РАЗМЕРНОСТИ

- •12.5 ЦВЕТОВОЙ ТОН

- •12.6 ЧИСТОТА ЦВЕТА

- •12.7 СУБЪЕКТИВНАЯ ЯРКОСТЬ

- •12.8 СВЕТЛОТА

- •12.9 НАСЫЩЕННОСТЬ

- •12.10 ПОЛНОТА ЦВЕТА

- •12.11 ОБРАТНАЯ МОДЕЛЬ

- •12.12 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФЕНОМЕНОВ

- •12.13 ПОЧЕМУ НЕ ТОЛЬКО МОДЕЛЬ ХАНТА?

- •13.1 ЦЕЛИ И ПОДХОД

- •13.2 ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- •13.3 МОДЕЛЬ АДАПТАЦИИ

- •13.4 ОППОНЕНТНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РАЗМЕРНОСТИ

- •13.5 СВЕТЛОТА

- •13.6 ЦВЕТОВОЙ ТОН

- •13.7 НАСЫЩЕННОСТЬ

- •13.8 ЧИСТОТА ЦВЕТА

- •13.9 ОБРАТНАЯ МОДЕЛЬ

- •13.10 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФЕНОМЕНОВ

- •13.11 ПОЧЕМУ НЕ ТОЛЬКО RLAB?

- •14 ПРОЧИЕ МОДЕЛИ

- •14.1 КРАТКИЙ ОБЗОР

- •14.2 МОДЕЛЬ ATD

- •Цели и подход

- •Входные данные

- •Модель адаптации

- •Оппонентные цветовые размерности

- •Корреляты восприятия

- •Предсказание феноменов

- •14.3 МОДЕЛЬ LLAB

- •Цели и подход

- •Входные данные

- •Модель адаптации

- •Оппонентные цветовые размерности

- •Корреляты восприятия

- •Цветовые отличия

- •Прогнозирование феноменов

- •15 МОДЕЛЬ CIECAM97s

- •15.1 ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ЦЕЛИ И ПОДХОД

- •15.2 ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- •15.3 МОДЕЛЬ АДАПТАЦИИ

- •15.4 КОРРЕЛЯТЫ ВОСПРИЯТИЯ

- •15.5 ОБРАТНАЯ МОДЕЛЬ

- •15.6 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФЕНОМЕНОВ

- •Входные данные

- •Хроматическая адаптация

- •Корреляты восприятия

- •Обратная модель

- •15.8 ПОЧЕМУ НЕ ТОЛЬКО CIECAM97s?

- •16 МОДЕЛЬ CIECAM02

- •16.1 ЦЕЛИ И ПОДХОД

- •16.2 ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- •16.3 МОДЕЛЬ АДАПТАЦИИ

- •Примечание к расчету смены хроматической адаптации в CIECAM02

- •Оставшаяся часть модели адаптации, задействованной в CIECAM02

- •16.4 ОППОНЕНТНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РАЗМЕРНОСТИ

- •16.5 ЦВЕТОВОЙ ТОН

- •16.6 СВЕТЛОТА

- •16.7 СУБЪЕКТИВНАЯ ЯРКОСТЬ

- •16.8 НАСЫЩЕННОСТЬ

- •16.9 ПОЛНОТА ЦВЕТА

- •16.10 ЧИСТОТА ЦВЕТА

- •16.11 ДЕКАРТОВЫ КООРДИНАТЫ

- •16.12 ОБРАТНАЯ МОДЕЛЬ

- •16.13 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- •16.14 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФЕНОМЕНОВ

- •16.15 ПОЧЕМУ НЕ ТОЛЬКО CIECAM02?

- •16.16 ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ

- •17 ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ

- •17.1 КРАТКИЙ ОБЗОР

- •17.2 КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА

- •17.3 ОЦЕНКА ПО СОГЛАСОВАННЫМ ЦВЕТОВЫМ СТИМУЛАМ

- •17.4 ОЦЕНКА ПУТЕМ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

- •17.5 НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИСПЫТАНИЕ МОДЕЛЕЙ

- •17.6 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ CIE

- •17.7 ВИЗУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МОДЕЛЕЙ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ

- •18 ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ

- •18.1 ЦВЕТОПЕРЕДАЧА ИСТОЧНИКОВ ОСВЕЩЕНИЯ

- •Методы и рекомендации

- •Применение моделей цветового восприятия

- •Перспективы развития

- •18.2 ЦВЕТОВЫЕ ОТЛИЧИЯ

- •Методы и рекомендации

- •Применение моделей цветового восприятия

- •Перспективы развития

- •18.3 ИНДЕКСЫ МЕТАМЕРИЗМА

- •Методы и рекомендации

- •Применение моделей цветового восприятия

- •Перспективы развития

- •18.4 ЕДИНАЯ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА?

- •19.1 СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

- •19.2 УРОВНИ ЦВЕТОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

- •1. Спектральное цветовоспроизведение

- •2. Колориметрическое цветовоспроизведение

- •3. Точное цветовоспроизведение

- •4. Эквивалентное цветовоспроизведение

- •5. Согласованное цветовоспроизведение

- •6. Выделенное цветовоспроизведение

- •19.3 МОДИФИЦИРОВАННЫЙ НАБОР УРОВНЕЙ ЦВЕТОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

- •1. Произвольное цветовоспроизведение

- •3. Колориметрическое цветовоспроизведение

- •4. Цветовоспроизведение по восприятию

- •5. Приоритетное цветовоспроизведение

- •19.4 ОБЩАЯ СХЕМА

- •19.5 КАЛИБРОВКА И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ

- •Три подхода к характеризации устройств

- •Характеризация путем физического моделирования

- •Характеризация путем эмпирического моделирования

- •Характеризация путем полного измерения

- •Виды колориметрических измерений

- •Блик, метамеризм осветителя и флуоресценция

- •Блик

- •Метамеризм осветителя

- •Флуоресценция

- •19.6 ПОТРЕБНОСТЬ В МОДЕЛЯХ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ

- •19.7 УСЛОВИЯ ПРОСМОТРА

- •19.8 ПРОСМОТРО%НЕЗАВИСИМОЕ ЦВЕТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

- •19.10 ЦВЕТОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

- •Культурологические акценты приоритетного цветовоспроизведения

- •19.11 ОБРАТНЫЙ ПРОЦЕСС

- •19.12 ОБРАЗЦОВАЯ СИСТЕМА

- •Пространство связи профайлов

- •20 МОДЕЛИ ВОСПРИЯТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ КАК МОДЕЛИ БУДУЩЕГО

- •20.1 ОТ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ К ВОСПРИЯТИЮ ИЗОБРАЖЕНИЙ

- •Колориметрия изображений

- •Уравнения цветовых отличий

- •Отличие изображений

- •Цветовое восприятие

- •Восприятие изображений и их качество

- •Модели цветового восприятия и модели восприятия изображений

- •20.3 МОДЕЛЬ ОТЛИЧИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

- •Блок пространственной фильтрации

- •Блок пространственной локализации

- •Блок детекции локального контраста

- •Карта цветовых отличий

- •20.4 ВОСПРИЯТИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ИХ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

- •Шкалы восприятия

- •Оценка цветовых отличий

- •Симультанный контраст

- •Оконтуривание

- •Смазывание

- •20.5 МЕТРИКА ОТЛИЧИЙ И МЕТРИКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ

- •20.6 ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

- •Единая модель цветового восприятия?

- •Прочие модели цветового восприятия

- •Текущее научное тестирование моделей

- •Текущее положение дел

- •Общая схема действий

- •ЛИТЕРАТУРА

1 |

ЦВЕТОВОЕ ЗРЕНИЕ |

|

ЧЕЛОВЕКА |

Модели цветового восприятия призваны поднять базовую колоримет рию на уровень, описывающий восприятие цветового стимула в широ ком диапазоне возможных условий просмотра. Для того чтобы полностью разо

браться в принципах создания, устройства и применения моделей цветового восприятия, необходимо вникнуть в ряд фундаментальных положений науки о цвете, которым и посвящены первые главы данной книги. Поскольку цвето вое восприятие относится к сфере нашего визуального опыта, любая система, разработанная для предсказания корреляций с этим опытом, должна в той или иной степени основываться на морфологии и физиологии зрительной системы человека, поэтому все модели цветового восприятия, описанные в данной кни ге, построены на этой основе. Иными словами: понять суть различных моделей проще, если освоить азы анатомии и физиологии зрительной системы челове ка. Наша книга начинается с освещения именно этих вопросов.

Наука о зрении обширна и увлекательна, но в рамках одной главы можно дать лишь краткий обзор тем, необходимых для изучения моделей цветового восприятия, тогда как для углубленного изучения читателю рекомендуются: обзор о механизме цветового зрения Ленни и Д'Змура (1988), статья Кайзера и Бойнтона о цветовом зрении человека (1996), популярная статья Ванделла об основах зрения (1995), обширный труд Пальмера (1999), подборки о цветовом зрении Бакгауза и коллег (1998), а также труды Гегенфуртнера и Шерпа (1999), — в этих работах можно найти подробности, касающиеся большей час ти материалов данной главы.

1.1 ОПТИКА ГЛАЗА

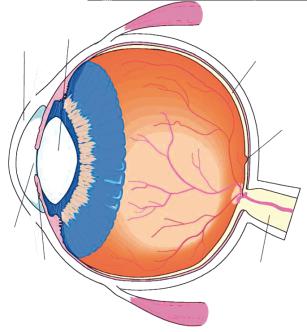

Наше зрительное восприятие начинается с глаза и непосредственно зависит от его анатомической структуры. На рисунке 1.1 представлены основные эле менты оптической системы человеческого глаза. Глаз работает аналогично фо токамере. Роговица и хрусталик действуют совместно (подобно тому как дейст вуют вместе линзы фотообъектива), фокусируя видимый мир на сетчатой обо лочке глазного дна, которая, в свою очередь, подобна фотопленке или иному светочувствительному материалу. Эти и другие структуры оказывают ради кальное влияние на наше цветовое восприятие.

Роговица

Роговица — это передняя внешняя прозрачная поверхность глазного ябло ка, через которую проникает свет. Роговица — это самый главный из элемен

29

Г Л А В А 1 |

|

ЦВЕТОВОЕ ЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА |

|

|

Хрусталик |

|

Роговица |

Сетчатка |

|

|

|

|

|

Центральная |

|

|

ямка сетчатки |

Зрачок

Радужка |

Зрительный |

|

|

|

íåðâ |

Рис. 1.1 Схема устройства человеческого глаза.

тов, формирующих изображение, так как его изогнутая поверхность, находясь в непосредственном контакте с воздухом, обеспечивает наибольшее изменение коэффициента преломления в оптической системе глаза. Роговица аваскуляр на (не имеет кровеносных сосудов. — Прим. пер.) и получает питательные веще ства из окружающих ее маргинальных капилляров и жидкостей. Дефекты пре ломления, такие, как близорукость (миопия), дальнозоркость (гиперопия) или астигматизм, могут являться следствием изменений кривизны роговицы и по рой успешно корректируются лазерной хирургией.

Хрусталик

Хрусталик выполняет функцию т.н. аккомодации зрения и представляет собой слоистую гибкую структуру с неравномерным коэффициентом преломле ния. Хрусталик — это естественный индексградиентный элемент с максималь ным коэффициентом преломления в его центре и минимальным на периферии. Такая особенность хрусталика снижает вероятность аберраций, присущих всем простым оптическим системам.

Кривизна хрусталика регулируется т.н. цилиарными мышцами. Когда мы вглядываемся в ближний объект, хрусталик становится «толстым», увеличи вая тем самым свою оптическую силу и позволяя нам сфокусировать зрение на ближних объектах. Когда мы вглядываемся в дальний объект, хрусталик «уп лощается», теряя свою оптическую силу и приводя удаленные объекты к рез кости.

Поскольку мы стареем, внутренняя структура хрусталика меняется, он ста новится менее эластичным, а, как правило, к пятидесяти годам теряет эластич

30

Г Л А В А 1 |

ЦВЕТОВОЕ ЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА |

ность полностью, и наблюдатель уже не может сфокусировать зрение на ближ них объектах (пресбиопия или «старый глаз»). В этот период большинство лю дей при чтении начинает пользоваться очками.

Наряду с отвердением хрусталика повышается его оптическая плотность. Хрусталик поглощает и рассеивает коротковолновую световую энергию (синий и фиолет), и по мере его отвердения степень поглощения и рассеивания растет. Иными словами, с годами хрусталик все больше желтеет, и хотя благодаря раз личным механизмам хроматической адаптации мы не осознаем возрастных из менений, все же с возрастом мы начинаем смотреть на мир через желтый фильтр, который не только меняется с годами, но и сильно отличается от на блюдателя к наблюдателю.

Описанные эффекты активно проявляют себя в ситуациях, когда возникает необходимость выполнить экспертное цветовое сравнение или сравнение цвета вместе с другими наблюдателями, и особенно — при рассматривании фиолето вых объектов, потому что старый хрусталик поглощает большую часть «синей» энергии, отраженной от фиолетового объекта, но нейтрален в отношении отра женной «красной» энергии. В результате пожилым наблюдателям (в отличие от молодых) объект представляется более красным. Проблема старения хруста лика и ее влияние на зрительное восприятие описаны Покорни с коллегами (1987), Вернером и Шефрин (1993) и Шефрин и Вернером (1993).

Жидкости

Пространство между роговицей и хрусталиком заполнено т.н. водянистой влагой, то есть по сути — водой. Пространство между хрусталиком и сетчаткой заполнено т.н. стекловидным телом, которое также является жидкостью, но с большей вязкостью, подобной вязкости желатина. Давление обеих жидко стей слегка повышено относительно атмосферного, дабы обеспечить постоянст во формы глазного яблока и избежать нежелательного дрожания изображения на сетчатке. Упругость глазного яблока обеспечивает его устойчивость к меха ническим повреждениям, поскольку намного труднее разрушить структуру, которая легко поддается силовому воздействию, нежели ту, которая пытается оставаться твердой. Поскольку коэффициенты преломления жидкостей внут ри глаза примерно равны коэффициенту преломления воды, а у роговицы и хрусталика они слегка выше, то задняя поверхность роговицы и хрусталик имеют относительно низкую оптическую силу.

Радужная оболочка

Радужная оболочка (радужка) представляет собой сфинктер (циркулярную мышцу. — Прим. пер.), управляющий размером зрачка. Радужка пигментиро вана, благодаря чему у каждого из нас цвет глаз индивидуален и определяется концентрацией и распространенностью меланина внутри радужной оболочки.

Зрачок представляет собой отверстие в центре радужки, через которое осве щается сетчатка. Диаметр зрачка во многом зависит от уровня освещенности, но важно отметить, что он может меняться и по «невизуальным» причинам, на

31

Г Л А В А 1 |

ЦВЕТОВОЕ ЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА |

пример при возбуждении (данный эффект можно наблюдать, следя за зрачка ми котенка и подергивая игрушкой перед его мордочкой). Таким образом, ре зультирующий диаметр зрачка при том или ином уровне превалирующего ос вещения предсказать довольно сложно. На практике диаметр зрачка колеблет ся в пределах 3–7 мм, и площадь зрачка может меняться в среднем пятикратно, в результате чего пятикратно может меняться освещенность сетчатки. Реак ция зрачка ограничена эффектом Стайлса Кроуфорда, суть которого заключа ется в том, что краевые лучи слабее стимулируют визуальный колбочковый от вет, нежели лучи центральные. Но одним только изменением диаметра зрачка невозможно объяснить великолепную адаптацию человеческого зрения к раз ным уровням освещенности, которые могут меняться в очень широком диапа зоне — вплоть до 10 порядков.

Сетчатка

Сетчатка — это слой клеток, толщиной примерно с папиросную бумагу, рас положенный на задней внутренней поверхности глазного яблока и включаю щий в себя, наряду с другими, светочувствительные клетки.

Оптическое изображение, сформированное глазом, проектируется на сетчат ку, которая обеспечивает начальную обработку сигнала и формирует «схему» его передачи (в высшие отделы головного мозга. — Прим. пер.). Светочувстви тельные клетки, или фоторецепторы, это фрагмент центральной нервной систе мы, которые можно рассматривать как часть головного мозга.

Фоторецепторы — палочки и колбочки — служат для того, чтобы преобразо вывать информацию, представленную в оптическом изображении, в химиче ские и электрические сигналы, которые затем могут быть переданы вышестоя щим узлам зрительной системы. Эти сигналы обрабатываются сетью нервных клеток сетчатки, а затем передаются в мозг по зрительному нерву. Подробнее о сетчатке мы будем говорить ниже.

Позади сетчатки находится т.н. пигментный эпителий — темный пигмент ный слой, который обеспечивает абсорбцию любого света, прошедшего через сетчатку, но не поглощенного фоторецепторами, т.е. функция пигментного эпителия состоит в том, чтобы предотвращать обратное рассеяние света через сетчатку, снижающее резкость и контраст воспринимаемого изображения.

Ночные животные жертвуют улучшенным качеством изображения ради т.н. тапетума — слоя с высоким коэффициентом отражения, который отдает свет обратно, давая фоторецепторам еще один шанс абсорбировать энергию. Этим объясняется то, почему глаза лисицы, или любого ночного животного, выхваченные из темноты фарами приближающегося автомобиля, воспринима ются как самосветящиеся.

Центральная ямка сетчатки

Наверное самой важной структурной областью сетчатки является ее цен тральная ямка (fovea retinae) — участок сетчатки, в котором мы имеем наилуч шее пространственное и цветовое зрение. Когда мы фиксируем на объекте при

32