- •Глава 3

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •3.2.1. Роговая оболочка

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •3.2.2. Склера

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •3.3.2. Дренажный аппарат

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •3.3.3. Увеосклеральный путь оттока

- •3.3.5. Старение глаза

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •3.4.1. Хрусталик

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •3.4.2. Ресничный поясок

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •3.4.3. Регенерация хрусталика и ресничного пояска

- •3.4.4. Возрастные изменения хрусталика

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •3.5.2. Зоны, связки и лакуны

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •3.5.4. Основание стекловидного тела

- •3.5.6. Клетки

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •3.5.9. Регенерация стекловидного тела

- •3.6.1. Пигментный эпителий

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •44 Рис. 3.6.15. Топографические особенности распределения плотности колбочек в области центральной ямки (по Curcio et al., 1987):

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •3.6.5. Глиальная система сетчатки

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •1 Микр°глия •

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •3.6.6. Межклеточное пространство сетчатки

- •3.6.7. Топографические особенности строения сетчатки

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •3.6.8. Сосудистая система сетчатки

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •3.6.9. Гемато-ретинальный барьер

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •3.7.1. Микроскопическое строение

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •3.7.3. Внутриглазничная часть зрительного нерва

- •3.7.4. Внутриканальцевая часть зрительного нерва

- •3.7.5. Внутричерепная часть зрительного нерва

- •3.7.6. Оболочки зрительного нерва

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •3.7.10. Регенерация зрительного нерва

- •3.8.1. Артерии и вены глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •3.8.2. Радужная оболочка

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •3.8.3. Ресничное тело

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •3.8.4. Собственно сосудистая оболочка

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

- •Глава 3. Строение глазного яблока

3.8.2. Радужная оболочка

Радужная оболочка (Iris) представляет собой диафрагму, разделяющую пространство между роговой оболочкой и хрусталиком (рис. 3.8.5, см. цв. вкл.). Это пространство выполнено водянистой влагой и разделяется на две камеры — переднюю и заднюю. Расположенное в центре радужки отверстие — зрачок, — увеличиваясь или уменьшаясь в диаметре, контролирует количество света, поступающего в глаз, обеспечивая тем самым глубину резкости. Уменьшение диаметра зрачка устраняет также сферическую и хроматическую аберрацию. Процесс изменения диаметра зрачка происходит благодаря деятельности специализированных мышц —сфинктера и дилятатора.

Диаметр радужки равен приблизительно 12 мм, а ее периметр 38 мм. У молодых людей диаметр зрачка изменяется в пределах 1,5— 8,0 мм. В пожилом возрасте диаметр зрачка нередко меньше, в связи с развитием фиброзных изменений сфинктера и атрофии дилятатора. Зрачок может быть расширен более чем на 9 мм при использовании мидриатиков. Степень расширения зрачка ограничена у больных диабетом [1205]. Радужка толще в области «воротничка» (0,6 мм) и зрачкового края (рис. 3.8.6). Истончается она к периферии (0,5 мм). Тонкая периферия радужки является наиболее частым местом травматических отрывов — иридодиа-лиза. Наличие большого количества сосудов в этой области является причиной кровоизлияний в переднюю и заднюю камеры глаза в результате травмы.

Своей задней поверхностью зрачковый край радужки лежит на передней поверхности хрусталика. При воспалительных заболеваниях этот

Сосуды и сосудистая оболочка глазного яблока

291

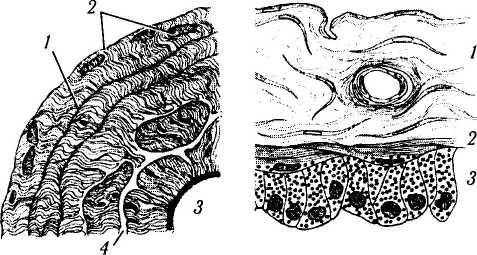

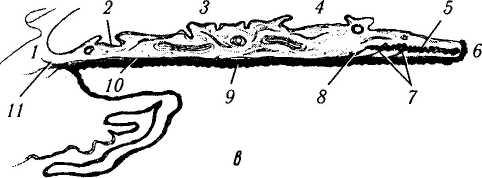

Рис. 3.8.6. Схематическое изображение особенностей анатомического строения радужной оболочки:

а—передняя поверхность радужки (/ — цилиарные крипты; 2 — цилиарная зона; 3 — зрачковая зона; 4 — крипта); б — строение радужки в прикорневой области (большое увеличение) (/ — строма; 2 — дилятатор; 3 — пигментный эпителий); в — строение радужки и отношение ее к ресничному телу (/ — корень радужки; 2 — цилиарная крипта; 3 — борозда сокращения; 4 — крипта; 5 — сфинктер; 6 — зрачковый край; 7—шпора Фукса; ■5—шпора Михельса; 9 — пигментый эпителий; 10 — дилятатор; // — шпора Грюнерта)

контакт может привести к прилипанию пигментных клеток радужки к капсуле хрусталика и формированию задних синехий.

При нарушении положения хрусталика (суб-люксация, дислокация) или его удалении радужка отклоняется назад в плоскость корня радужки. В этих случаях передняя камера становится более глубокой и радужка дрожит при движении глаза (иридодонез).

Основную толщу радужной оболочки составляет строма, которая имеет мезенхимное происхождение. В анатомическом смысле некоторые авторы выделяют поверхностные и глубокие слои стромы.

Поверхностный (пограничный) слой стромы более короткий и распространяется от корня радужки до так называемого «воротничка» (рис. 3.8.7, см. цв. вкл.). «Воротничок» виден на передней поверхности радужки в виде зубчатой линии, расположенной на определенном расстоянии от зрачкового края. Считают, что передний мезенхимальный слой представляет собой остатки сосудистой зрачковой мембраны, хорошо развитой в эмбриональном периоде. В связи с характером расположения сосудов в эмбриональном периоде поверхностный слой стромы имеет радиальное трабекулярное строение. Именно этот слой определяет степень пигментации радужки (рис. 3.8.7, 3.8.8, см. цв. вкл.).

Глубокий слой стромы распространяется от корня радужки до зрачкового края. В светлых радужках глубокий слой имеет волокнистое строение с радиальным распространением пучков волокон. Этот слой слабо соединен с поверхностным слоем. По этой причине при сокращении радужной оболочки происходит как бы скольжение между ними, в результате чего «воротничок» приближается к зрачковому краю.

Цвет радужки обусловлен количественным содержанием в ее строме меланоцитов и является наследуемым признаком. Коричневая радужка наследуется доминантно, а голубая рецессивно. У большинства новорожденных радужная оболочка голубая, поскольку увеаль-ный тракт в это время слабо пигментирован. На 3—6-м месяце жизни у многих радужка темнеет, поскольку число меланоцитов и степень их пигментации увеличивается. Если строма радужки бедна пигментированными клетками, радужка имеет голубой цвет (рис. 3.8.7, 3.8.8, см. цв. вкл.). У альбиносов отсутствуют мела-носомы не только в стромальных меланоцитах, но и в клетках пигментного эпителия. Радужка при этом розовая. У некоторых людей имеются различия в степени пигментации правого и левого глаза. Это состояние называется гетеро-хромией. Меланоциты радужной оболочки являются источником развития доброкачественных и злокачественных меланом.

Перед тем как остановиться на микроскопическом строении радужной оболочки, необходимо описать макроскопическое строение ее передней и задней поверхностей.

На передней поверхности различают уже упомянутый «воротничок», крипты Фукса, брыжи зрачкового края, а также сфинктер зрачка (рис. 3.8.6—3.8.8).

«Воротничок» складывается из соединительнотканных трабекул, распространяющихся от корня радужки и прерывающихся в виде гребня приблизительно в 1,6 мм от края зрачка. Он делит переднюю поверхность на две зоны: внешнюю ресничную и внутреннюю зрачковую зоны. Эти две зоны часто отличаются по цвету. Именно в этой области радужка утолщена в связи с расположением в ней малого круга кровообращения радужки.

В эмбриональном периоде сосуды малого круга кровообращения были связаны с сосудистой сумкой хрусталика. В последующем эта связь исчезает, но сохраняется «зрачковая мембрана», которая может быть обнаружена и после рождения, особенно у недоношенных детей.

Крипты Фукса располагаются на передней поверхности радужки и имеют вид ямкоподоб-ных углублений довольно большого размера.

Эпителий радужки, покрывающий ее заднюю поверхность, иногда простирается на зрачковый край в виде брыжей. Более выражены брыжи при миозе. Именно брыжи определяют границу переднего края глазного бокала.

292