- •Глава 1. Хирургическая стоматология: содержание, связь с другими медицинскими дисциплинами и этапы развития. — т. Г. Робустова 9

- •Глава 6. Удаление зубов. — т.Г. Робустова, я.М. Биберман, э.А. Базикян. .

- •Глава 7. Одонтогенные воспалительные заболевания челюстно-лицевой

- •Глава 8. Болезни прорезывания зубов. Т.Г. Робустова, я.М. Биберман.

- •Глава 10. Инфекционные воспалительные заболевания челюстно-лицевой

- •Глава 11. Заболевания и повреждения слюнных желез. — в. В. Афанасьев .... 244

- •Глава 12. Травматические повреждения челюстно-лицевой области. —

- •Глава 13. Заболевания и поражения нервов лица и челюстей.— ю.И. Чергештов 367

- •Глава 14. Заболевания и повреждения височно-нижнечелюстного сустава

- •Глава 15. Опухоли, опухолеподобные поражения и кисты лица, органов полости рта, челюстей и шеи. — э.Я. Губайдулина, л.Н. Цегельник 384

- •Глава 17. Зубная и челюстно-лицевая имплантация. — т. Г. Робустова 468

- •Глава 18. Хирургическая подготовка полости рта к протезированию. —

- •Глава 19. Хирургические методы в комплексном лечении заболеваний паро-

- •Глава 1 хирургическая стоматология: содержание, связь с другими медицинскими дисциплинами и этапы развития

- •13Лизи-

- •Глава 2 организация хирургической

- •2.1. Организация поликлинической хирургической стоматологической помощи населению

- •2.2. Организация работы хирургического стоматологического стационара

- •2.3. Асептика

- •2.4. Антисептика

- •Глава 3 особенности оперативных вмешательств в челюстно-лицевой области

- •Глава 4 обследование хирургического стоматологического больного

- •Глава 5 обезболивание

- •5.1. Общее обезболивание

- •5.1.1. Наркоз

- •5.7.2. Проведение наркоза в поликлинике

- •5.1.2.1. Наркоз закисью азота

- •5.1.2.2. Наркоз фторотаном с закисью азота и кислородом

- •4 Т. Г. Ровустова

- •5.1.2.3. Наркоз трихлорэтиленом в стадии аналгезии

- •5.1.2.4. Наркоз пентраном

- •5.1.3, Неингаляционный наркоз 5.1.3.1. Наркоз барбитуратами

- •5.1.3.2. Наркоз сомбревином

- •5.1.3.3. Наркоз натрия оксибутиратом

- •5.1.3.4. Наркоз кетамином

- •5.1.3.5. Наркоз пропофолом

- •5.1.4. Электронаркоз

- •5.7.5. Обезболивание иглоукалыванием

- •5.1.6. Аудиоанестезия и гипноз

- •5.1.7. Центральная аналгезия

- •5.1.8. Нейролептаналгезия (нла)

- •5.1.9. Атаралгезия

- •5.2. Принципы сердечно-легочной реанимации

- •5.3. Местное обезболивание

- •5.3.1. Анестетики, используемые для местной анестезии

- •5.3.2. Препараты, пролонгирующие действие местных анестетиков

- •5.3.3. Хранение обезболивающих растворов

- •5.3.4. Инструментарий

- •5.3.5. Неинъекционное обезболивание

- •5.3.6. Иннервация зубре и челюстей

- •5 Т. Г. Робустова

- •5.3.7. Инфилыпрационное обезболивание

- •5.3.8. Проводниковое обезболивание

- •5.4. Общие осложнения местной анестезии

- •5.5. Потенцированная местная анестезия (премедикация)

- •5.6. Выбор метода обезболивания и подготовка больных к хирургическому вмешательству при сопутствующих заболеваниях

- •Глава 6 удаление зубов

- •6.1. Показания и противопоказания к удалению постоянных зубов

- •6.2. Подготовка к удалению зуба

- •6.3. Методика удаления зуба

- •6.3.1. Щипцы для удаления зубов

- •6.3.3. Приемы удаления зубов щипцами

- •6.3.2. Элеваторы для удаления зубов

- •6.3.4. Удаление зубов с сохранившейся коронкой к

- •6.3.4.1. Удаление отдельных групп зубов верхней челюсти

- •6.3.4.2. Удаление отдельных групп зубов нижней челюсти

- •6.4. Удаление корней зубов

- •6.4.1. Удаление корней зубов щипцами

- •6.4.2. Удаление корней зубов и зубов элеваторами

- •8 Т. Г. Робустова

- •6.4.3. Удаление корней зубов с помощью бормашины

- •6.5. Обработка раны после удаления зуба и уход за ней

- •6.6. Заживление раны после удаления зуба

- •6.7. Осложнения, возникающие во время и после удаления зуба

- •6.7.1. Местные осложнения, возникающие во время удаления зуба

- •6.7.2. Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •Глава 7 одонтогенные воспалительные

- •7.1. Периодонтит

- •I. Острый периодонтит

- •III. Хронический периодонтит в стадии обострения.

- •7.7.7. Острый периодонтит

- •7.7.2. Хронический периодонтит

- •7.1,3. Лечение хронического периодонтита

- •7.2. Периостит челюсти

- •7,2.1. Острый гнойный периостит челюсти

- •1 БОля-

- •7.3. Одонтогенный остеомиелит челюсти

- •7.3.1. Острая стадия остеомиелита челюсти

- •7.3,2, Подострая стадия остеомиелита челюсти

- •7.3.3. Хроническая стадия остеомиелита челюсти

- •7.3.4, Лечение остеомиелита челюсти

- •7.4. Абсцессы и флегмоны лица и шеи

- •7.4.1. Клиническая картина абсцессов и флегмон

- •7.4.2. Клиническая картина абсцессов

- •7.4.2.1. Абсцессы и флегмоны тканей, прилегающих к нижней челюсти

- •16Ния гноя

- •I соОб-

- •16Чзтки

- •7,4.3. Осложнения абсцессов и флегмон лица и шеи *

- •5 ГЛуб-

- •7.4.4. Диагностика абсцессов, флегмон лица, шеи и их осложнений

- •7.4.5. Общие принципы лечения при абсцессах, флегмонах лица, шеи и их осложнениях

- •7.5. Лимфангит, лимфаденит, аденофлегмона лица и шеи

- •7.5.7. Лимфангит

- •7.5.2, Острый серозный, острый гнойный лимфаденит

- •7.5.3. Хронический лимфаденит

- •116 Гноя.

- •7.5.4. Аденофлегмона

- •Глава 8

- •14 Т г Робустова

- •Глава 9

- •Глава 10

- •10.1. Актиномикоз

- •10Мицстов.

- •1Ктиномико-

- •1Ктиномико-

- •10.2. Туберкулез

- •10.3. Сифилис

- •10.4. Фурункул, карбункул

- •10.5. Сибирская язва

- •10.6. Рожа

- •10.7. Нома (водяной рак) и другие гнойно-некротические заболевания

- •16 Т. Г. Робустова

- •10.9. Дифтерия

- •Глава 11 заболевания и повреждения слюнных желез

- •11.1. Реактивно-дистрофические изменения слюнных желез (сиалозы, сиаладенозы)

- •1И, кото-

- •1Птомом.

- •1Тиализм,

- •11.2. Воспаление слюнных желез (сиаладенит)

- •11.2.1. Острое воспаление слюнных желез

- •11.2.2. Общие принципы лечения

- •11.3. Хроническое воспаление слюнных желез

- •11.3.1. Лечение хронического сиаладенита

- •11.4. Слюнно-каменная болезнь

- •11.4.1. Повреждение слюнных желез

- •11.4.1.1. Лечение повреждения слюнных желез

- •Глава 12

- •12.1. Повреждения мягких тканей лица

- •12.2. Неогнестрельные повреждения костей лицевого черепа и зубов

- •12.2.1. Вывихи и переломы зубов

- •12.2.2. Переломы альвеолярного отростка

- •12.2.3. Переломы нижней челюсти

- •1Я КрЫло-

- •1Ются под

- •19 Т. Г. Робустова

- •12.2.4. Переломы верхней челюсти

- •12.2.5. Методы иммобилизации при переломах челюстей

- •12.2.6. Общие методы лечения больных с переломами челюстей и уход за ними

- •12.2.7. Переломы скуловой кости и дуги

- •12.2.8. Переломы костей носа

- •12.3. Огнестрельные повреждения челюстно-лицевой области

- •12.3.1. Огнестрельные повреждения мягких тканей лица *

- •12.3.2. Огнестрельные повреждения костей лица

- •12.4. Сочетанные повреждения челюстно-лицевой области

- •12.5. Осложнения травматических повреждений челюстно-лицевой области

- •1Ьной вы-

- •12.6. Вывих нижней челюсти

- •5Ломом кост-

- •12.7. Термические ожоги

- •12.8. Электроожоги

- •12.9. Химические ожоги

- •12.10. Отморожения

- •12.11. Комбинированные радиационные поражения лица и тканей полости рта

- •Глава 13 заболевания и поражения нервов лица и челюстей

- •13.1. Невралгия тройничного нерва (тригеминальная невралгия, болезнь Фотергилла) —

- •13.2. Невралгия языкоглоточного нерва

- •13.3. Одонтогенные невропатии тройничного нерва

- •13.4. Паралич мимических мышц

- •13.5. Корригирующие операции и миопластика

- •13.6. Гемиатрофия лица

- •Глава 14 заболевания и повреждения височно-нижнечелюстного сустава (внчс). Сведение челюстей I вы ражен-ше покро-кожно-жи-"и атрофи-[и сальных гура кожи. 1ии ушной некоторых ости, уме-

- •14.1. Анатомия внчс, классификация заболеваний

- •14.2. Артриты

- •14.3. Остеоартроз

- •14.4. Анкилоз

- •14.5. Контрактура

- •14.6. Синдром болевой дисфункции

- •Глава 15 опухоли, опухолеподобные поражения и кисты лица, органов полости рта, челюстей и шеи

- •15.1. Обследование, организация лечения и диспансеризация больных с предопухолевыми и опухолевыми поражениями лица, органов полости рта, челюстей и шеи

- •25 Т. Г. Робустова

- •15.2. Предраковые состояния кожи лица, красной каймы губ и слизистой оболочки рта

- •15.3. Опухоли и опухолеподобные поражения слизистой оболочки рта и челюстей, исходящие из многослойного плоского эпителия

- •15.4. Одонтогенные опухоли, опухолеподобные поражения и кисты челюстей

- •15.5. Опухоли, опухолеподобные поражения и кисты слюнных желез

- •27 Т г Робустова

- •15.6. Опухоли, опухолеподобные поражения кожи и кисты лица

- •15.7. Опухоли мягких тканей

- •15.7.1. Опухоли и опухолеподобные поражения фиброзной ткани

- •15.7.2. Опухоли и опухолеподобные поражения жировой ткани

- •15.7.3. Опухоли мышечной ткани

- •15.7.4. Опухоли и опухолеподобные поражения кровеносных сосудов

- •15.7.5. Опухоли и опухолеподобные поражения лимфатических сосудов

- •15.8. Костные опухоли, опухолеподобные поражения и эпителиальные (неодонтогенные) кисты челюстей

- •15.8.1. Костеобразующие опухоли

- •15.8.2. Хрящеобразующие опухоли

- •15.8.3. Гигантоклеточная опухоль (остеокластами)

- •15.8.4. Костномозговые опухоли

- •15.8.5. Сосудистые опухоли

- •15.8.6. Другие соединительнотканные и прочие опухоли

- •15.8.7. Опухолеподобные поражения

- •15.8.8. Эпителиальные (неодонтогенные) кисты

- •15.9. Методы операций на челюстях

- •15.10. Особенности послеоперационного течения и ухода за онкологическими больными

- •29 Т г Робустова

- •15.11. Реабилитация больных с опухолями лица, органов полости рта, челюстей и шеи

- •Глава 16 восстановительная хирургия лица и челюстей

- •16.1. Планирование восстановительных операций

- •16.2. Пластика местными тканями

- •16.3. Пластика лоскутами на ножке

- •16.4. Пластика стебельчатым лоскутом Филатова

- •16.5. Свободная пересадка тканей

- •16.6. Хирургическое лечение деформаций челюстей

- •Глава 17 зубная и челюстно-лицевая имплантация п

- •31 Т г Робустом

- •Глава 18 хирургическая подготовка полости рта к протезированию

- •Глава 19 хирургические методы в комплексном лечении заболеваний пародонта

12.2.7. Переломы скуловой кости и дуги

Причинами их являются бытовая, спортивная, транспортная и производственная травмы.

Выделяют 3 группы переломов скуловой кости и дуги: 1) переломы скуловой кости без смещения, со смещением, с повреждением стенок верхнечелюстной пазухи; 2) переломы скуловой дуги без смещения и со смещением; 3) одновременные переломы скуловой кости и дуги без смещения, со смещением, с повреждением стенок верхнечелюстной пазухи (Р.Ф.Низова). Линия перелома может проходить в типичных местах: от подглазничного шва к скулоальвеолярному гребню, вдоль лобно-скулового (наружный край глазницы) и скуловисочного швов. Однако она чаще располагается не строго по костным швам, а по соседним костям, распространяясь на верхнюю челюсть и большое крыло клиновидной кости, т.е. на нижнюю и наружную стенки глазницы. При этом почти всегда происходит нарушение целости костных стенок глазницы, что не может не отражаться на состоянии органов и тканей, находящихся в ней. Все это важно не только в эстетическом, но и в функциональном отношении. Перелом скуловой дуги — это повреждение в зоне височного отростка скуловой кости и скулового отростка височной кости. Крайне редко встречаются переломы только в пределах тела скуловой кости без распространения на соседние кости.

Переломы скуловой кости и дуги могут быть закрытыми и открытыми, линейными и оскольча-тыми. Образовавшийся костный отломок может сместиться по плоскости: чаще — вниз, внутрь и назад, реже — вверх, внутрь и назад. Возможен поворот фрагмента только по оси. При линейных и оскольчатых переломах смещение его вниз происходит лишь при условии нарушения (утраты) связи скуловой кости с рядом расположенными костями, в том числе и с лобной в зоне лобно-скулового шва. Клинические признаки перелома зависят от его локализации, характера и степени смещения отломка.

При переломе скуловой кости больные обычно предъявляют жалобы на ограничение открывания рта, онемение кожи подглазничной области, верхней губы, крыла носа, кровотечение из носа, иногда диплопию. Могут определяться деформация

319

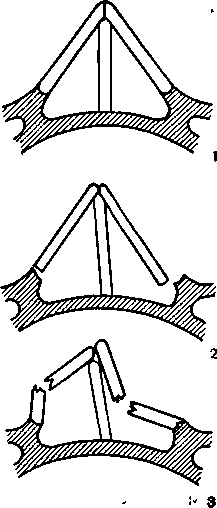

Рис. 12.25. Перелом скуловой кости

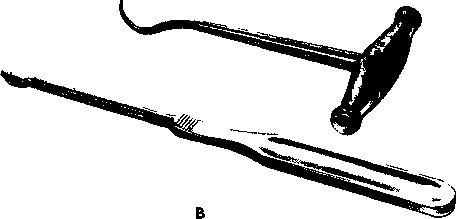

а — рентгенограмма стрелками указаны линии перелома в области нижнего края глазницы, лобного отростка скуловой кости, скуловисочного шва, скулоальвеолярного гребня, б — вправление отломков скуловой кости однозубным крючком (схема) 1 — место прокола кожи, 2 — поворот ручки крючка на 90° вверх, 3 — перемещение ручки крючка на 90° вниз в — элеватор Карапетяна и однозубный крючок для репозиции отломков скуловой дуги и кости

лица вследствие смещения отломка, кровоизлияние в ткани подглазничной области и верхненаружного угла глазницы, нижнее веко и конъюнктиву, хемоз Иногда пальпируется костный выступ (ступенька) в области нижнеглазничного края и верхненаружного угла глазницы, в зоне височного

отростка скуловой кости Нередко ограничено открывание рта Может быть кровоизлияние в слизистую оболочку верхней переходной складки соответственно второму малому, первому — второму большим коренным зубам Пальпируется костная ступенька в области скулоальвеолярного гребня

320

21 т

![]()

При переломах скуловой дуги, которые могут быть двойными, тройными, пострадавшие в основном жалуются на ограниченное и болезненное открывание рта, невозможность пережевывания пищи, деформацию бокового отдела лица. Это связано не столько со смещением отломка скуловой дуги внутрь и давлением его на венечный отросток, сколько с травмой височной и собственной жевательной мышц. На месте западения мягких тканей лица, которое иногда маскируется быстро развивающимся отеком, можно пропаль-пировать костные выступы в области скуловой дуги. Открывание рта ограничено, болезненно. Боковые движения нижней челюсти затруднены. Не удается свободно провести палец между наружной поверхностью ветви нижней челюсти и скуловой дугой. На рентгенограмме в аксиальной проекции определяется деформация скуловой дуги, возможно нарушение ее непрерывности.

Переломы давностью до 10 сут принято считать свежими, 11—30 сут — застарелыми и свыше 30 сут — неправильно сросшимися или несросшимися.

Лечение. При свежих переломах без смещения отломкодивозможно консервативное лечение: покой, холод на область перелома в первые 2 дня после травмы (прикладывание пузыря со льдом на 10—15 мин 5— 6 раз в день). Рекомендуют прием жидкой пищи и исключение давления на скуловую область, ограничение открывания рта в течение 10—12 дней.

Показаниями к репозиции отломков являются ограничение открывания рта и нарушение боковых движений нижней челюсти, косметический недостаток (деформация лица), потеря болевой чувствительности в зоне иннервации конечных ветвей подглазничного и скулового нервов, диплопия.

Вправление отломков может быть проведено неоперативным (без разреза ткани) и оперативным (путем рассечения, прокола тканей, скелети-рования отломков) методами. Репозицию их предпочтительно проводить в более ранние сроки после травмы. После вправления крупные отломки обычно удерживаются без дополнительной фикса-

21 Т. Г. Робустова

ции. При многооскольчатых переломах их следует дополнительно закрепить.

Неоперативное лечение возможно при легко-вправимых закрытых переломах скуловой кости не позже 3 сут после травмы (см. выше). Врач вводит указательный (большой) палец руки в задний отдел верхнего свода преддверия рта и движением в сторону, противоположную смещению, ре-понирует скуловую кость (дугу). Пальцами другой руки он контролирует правильность стояния фрагмента. Можно использовать металлический шпатель, обернутый марлей. Если с помощью этого приема не удается вправить отломки, следует применить оперативные методы.

Среди оперативных методов наиболее распространенным является метод с применением одно-зубного крючка, который позволяет внеротовым доступом репонировать отломки скуловой кости и дуги (рис. 12.25, б, в). Этот метод показан при переломе, когда стенка верхнечелюстной пазухи повреждена незначительно. Крючок вводят в проекции геометрического центра сместившейся скуловой кости. Чаще всего он соответствует месту пересечения горизонтальной линии, проведенной по нижнему краю скуловой кости, и вертикальной, опущенной вдоль наружного края глазницы. В этой точке остроконечным скальпелем прокалывают кожу. Расположив тело крючка параллельно нижнему краю скуловой кости, погружают изгиб его в мягкие ткани глубже сместившегося фрагмента. Затем разворачивают ручку крючка на 90° вверх, после чего на 90° вниз (во фронтальной плоскости). При этом острие крючка перемещается на внутреннюю поверхность скуловой кости. Отломок вправляют движением, противоположным направлению его смещения. В момент сопоставления отломков врач ощущает под пальцами левой руки характерный щелчок. Иногда он хорошо определяется на слух. О правильности стояния фрагментов свидетельствует исчезновение костного выступа по нижнему или наружному краю глазницы, открывание рта в полном объеме, устранение западения тканей в скуловой области.

При переломе скуловой дуги крючок вводят строго по нижнему краю ее в месте западения костных отломков. В остальном техника вправления не отличается от таковой при переломе скуловой кости (см. рис. 12.25, б).

Существует несколько внутриротовых методов оперативного вправления отломков скуловой кости и дуги.

Метод Кееп показан при отрыве скуловой кости от верхней челюсти, лобной и височной костей. Производят разрез слизистой оболочки по переходной складке верхней челюсти за скулоальвеолярным гребнем. Через рану вводят специальный элеватор под сместившуюся кость и движением вверх и наружу перемещают ее в правильное положение.

Для репозиции скуловой кости и дуги внутри-ротовым доступом И.С.Карапетян предложил спе-

321

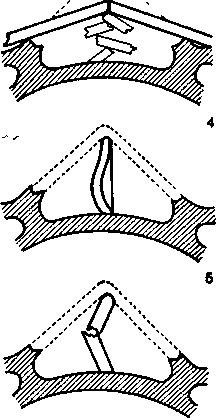

Рис. 12.26. Переломы костей носа.

1 — норма; 2 — перелом бокового отдела с одной стороны и смещение отломка внутрь; 3 — перелом бокового отдела с двух сторон со смещением отломков внутрь и наружу; 4 — перелом перегородки носа (множественный) с деформацией его спинки; 5 — искривление перегородки носа; 6 — поперечный перелом перегородки носа.

циальный инструмент (элеватор Карапетяна) (см. рис. 12.25, в).

При свежих переломах (до 10 дней после травмы) лечение может быть неоперативным и оперативным, при застарелых (после 11-го дня) — только оперативным.

При своевременно оказанной помощи осложнений не бывает. В случае позднего обращения больного за помощью могут возникнуть стойкая деформация лица, контрактура нижней челюсти, хронический верхнечелюстной синусит или остеомиелит верхней челюсти, скуловой кости.

При отсутствии функциональных нарушений и давности перелома свыше 1 года для устранения косметического дефекта целесообразно проведение контурной пластики. При нарушении функции нижней челюсти и давности травмы свыше 1 года показана или резекция венечного отростка, или остеотомия скуловой дуги.

При оперативных методах лечения перелома скуловой кости сроки временной нетрудоспособности составляют 15—20 дней, при повреждении стенок верхнечелюстной пазухи — 18—22 дня.

Лица, занятые тяжелым физическим трудом, нетрудоспособны 28—32 дня. Реабилитация предполагает физические методы лечения и устранение остаточных деформаций методами пластической хирургии.

322